高松塚古墳壁画に描かれた胡床に関して (会報170号)

田道間守の持ち帰った橘のナツメヤシの実のデーツとしての考察 大原重雄(会報173号)

「室見川の銘版」と倭王の陵墓・祭殿 正木裕(会報171号)

室見川銘板はやはり清朝の文鎮

京都府大山崎町 大原重雄

室見川の銘板に関して、古田武彦氏は、「邪馬一国の証明」のなかで、中国側の鑑定内容に関してコメントされて、字体が稚拙、各時代の文字が混じっていることなどから、列島の倭人による、吉武高木遺跡に関係する王国の遺物とされたが、以下に、中国側の鑑定通りの清朝あたりの文鎮の類いであることを述べる。

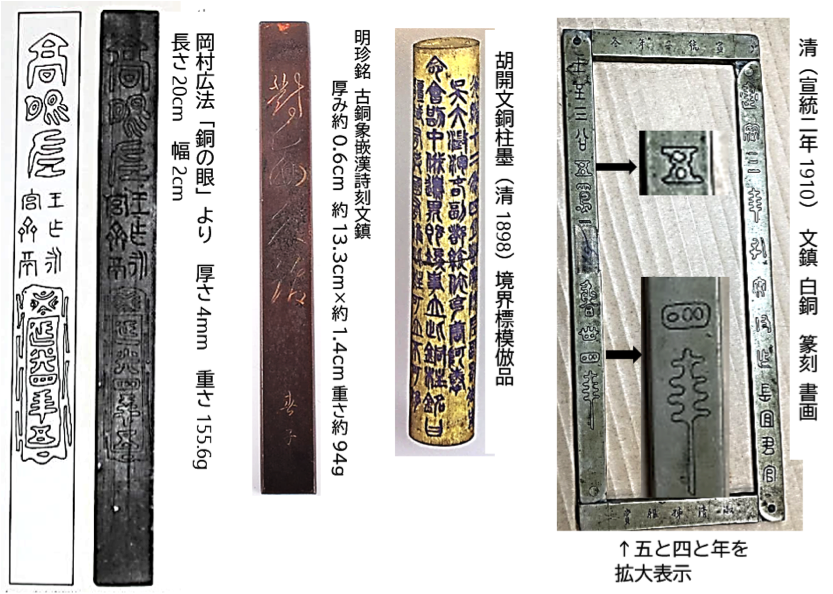

なお古田氏の著作の掲載図は一部切れており、また不鮮明なところがあるので、図の左は岡村広法『銅の眼』のネット画面を利用した。他の清朝の製品についてもヤフオクのネット画面と中国美術書を利用した。

既に中国側の鑑定で「高暘左」は銅戈の銘文、「王乍永宮斎鬲」は銅鬲(鼎)に記された銘文、と明らかにされているので、ここでは「延光四年」に関して主に取り上げて、これが弥生時代の倭人の制作説の論拠にはならないことを論じる。

①本品を図で見る限り、破損等見受けられないので、なにかの青銅器の一部の破片とは言い難く、ほぼ完形であると考えられる。中国大陸や半島にも同じ形状の銅器など見当たらない。その形状やサイズから、図の左から二つ目の文鎮と類似していることは否定できないのではないか。

②線刻の状態からしても、とても弥生時代の青銅器とは考えにくい。しかも本品は直前まで甕棺のなかで眠っていたわけでなく、歩行中に足先にあたって気が付いたとのことなら、土壌で風雨にさらされているはず。写真を見る限り腐食などの劣化も見受けられず、さらに文字も擦れた箇所など見当たらないことから、清朝のものとされるのが常識的判断であろう。

③時代の異なる文字が使われているのは、清朝の器物によくあるようだ。図の左から三つ目の「胡開文銅柱墨」には、篆書と楷書が使われていると説明されている。複数の異なる時代の字体が混ざっていても、それが倭人の制作を示すことにはならない。さらに⑤でも同様の事例がある。

④文字のクセに類似が存在する。図の右端は折れ尺のように接合部が可動する折り曲げ式の文鎮だが、この銘文の文字の「四」については、室見川のものと相似である。まるで同一人物が線刻したように思える。また「年」も縦線が突き抜けてはいるが、ほぼ同じに見える。また「五」は篆書とされているが、これも同じ筆跡のように考えられる。同一人物、もしくはその子弟によって作られたのかもしれない。文字の稚拙さから倭人の筆跡だとはいえない。なおここに記された文字も様々な字体が混ざっている。

さらにこの文鎮の上記の箇所は「魯丗四年」となっている。これは一一九一年に発見された魯孝王刻石に前漢の五鳳二年の次に同じ「魯丗四年」と刻まれており、このようなものから参考にした可能性もある。

⑤延光四年が中国では特筆すべき年ではないが、倭人にとっては記念すべき年号であってそれを記した銘板であるというのも成り立たない。国立博物館所蔵品統合検索システムには「延光残碑」についての記載があり、清の康煕六十年(一七二一)、山東省諸城県で出土したが、現在は所在不明とある。そこには延光四年と書かれていたようだ。さらには、篆書と隷書が入り交じった特異な書風との説明も付加されている。

また重慶市の後漢磚室墓(9号墓)から,「延光四年五月十日作」の紀年題記を持つ銭樹仏豫が発見されている。延光の年号使用の銘文は中国に存在しているのである。これらを参考に刻字したとも考えられる。

⑥延光四年をこの器物の制作年と決めつけることはできない。文鎮の制作者はおそらく、⑤で示したような遺物、または類似のものからこの年号を取り入れたと考えられる。Tシャツにヒエログリフをプリントするかのように、小粋なデザインにしたかったのかは不明だが、古代文字を何らかの遺物を参考にして彫り込んだのであろう。制作者本人は文鎮として作ったのであるから、まさか延光四年に制作されたものという狙いで線刻したのではないであろう。

⑦この延光四年の線刻の周囲は枠線で囲んである。その文様は中華風であり工字文に近いものである。なぜ元号と月日だけ囲ったのかは定かではないが、清朝時代のモンゴル仏教寺院の扁額の周囲を囲っている枠が同じものであった。よくモンゴルに行かれる文化人類学者島村一平氏のツイッターに掲載されていた。清の時代にはこのような文様がよく使われていたのであろう。弥生時代の銅鐸や土器に工字文や流水文といわれる文様が施されているが、この場合は複数の線で重層的に描かれたもので、全く性格の異なるものであろう。あとに残る謎は「延」の上の記号のようなものだが、これについては今後の課題としておきたい。

⑧高槻市の理学電機工業株式会社による分析結果の銅59%に亜鉛30%というのは、それが真鍮製品であることをしめす。『邪馬一国の考古学』の巻末に分析報告書が添付されている。日本では野中寺遺跡出土品に真鍮製のものがあったようだが、早くに中国では秦の時代には利用されていたという見解があり、金と同じぐらいの価値をもっていたようだが、そのような貴重品を倭国は入手し加工することなど可能であったのか。弥生時代の青銅器に亜鉛が検出された例は今のところはない。

さらに、分析結果にはニッケルが8%と記載されている。銅に亜鉛を加えると真鍮になるがそこにニッケルが加わると洋白と呼ばれる見た目が銀製品と似た合金となり、早くに19世紀には硬貨としても使われていたようだ。よって、自然に銅と亜鉛が混和された鉱物である鍮石との説は、この金属の成分分析の結果が間違いでないなら、ここにニッケルも含まれることからして考えにくいであろう。

蛇足だが二〇〇〇年から作られた五百円硬貨の成分は、銅72%、亜鉛20%、ニッケル8%とのことだ。

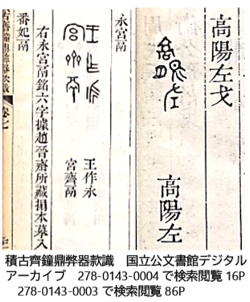

⑨延光四年に関して詳細に触れたが、「高暘左」と「王作永宮齊鬲」について、中国側の鑑定で指摘された資料の該当箇所も添付しておく。服部静尚氏より「『高暘左』の字形、『王作永宮齊鬲』の字形・折り返し割順が同じであり、これら金石文を見て刻したとしか考えられない。」とのご教示があったが、その通りの字体であろう。

また、当研究に対して正木裕氏から以下のような趣旨のコメントもいただいた。

【会報一七一号で『「室見川の銘版」と倭王の陵墓・祭殿』と題し、古田武彦氏の説に基づき「室見川の銘版は、倭王が一二五年に室見川沿いの瓊瓊杵尊の故地吉武の地に、祭殿を作り先王を祭った旨を記したもの」との考えを述べた。その主な根拠は、銘版の「高暘左王作永宮斎鬲」との文言が、吉武地域の地勢や遺跡・降臨神話と一致することだった。ただ、古田氏は『ここに古代王朝ありき』「室見川の銘版」で、「清朝人の作った文鎮」との中国歴史博物館の鑑定も紹介し、「理路はすでに尽きている以上、『後世』から私の論証の非を証明される日がたとい来たとしても、それもまたわたしの望むところだ」と述べられた。

この大原重雄氏の研究における、さまざまな「清代の文物」の分析と、服部静尚氏による「文面の典拠(積古斎鐘鼎彝器款識)」の発見により、「室見川の銘版はやはり清朝の文鎮」だった可能性が極めて高くなったと言える。(厳密には一八〇四年の『積古斎鐘鼎彝器款識』の刊行以降に制作された文鎮となろう)。】

では、なぜこのような文物が九州で見つかったのか。憶測ではあるが述べさせてもらうと、「発見」されたのが昭和二十三年とのことだが、日中戦争のどさくさの中で中国の文化品が多数持ち帰られたことは否定できない。その中にこの清朝時代の文鎮もあって、戦後のなんらかのやり取りの中で、九州で「発見」されたものであろう。

中国側の鑑定は、安易に結論を出されたものではなく、日本側からの依頼に誠実に調査をされたのではないかと考える。莫大な量の蓄積を誇る中国の文化遺品を苦労して比較検討された結果としての結論だと考えて、尊重する必要があったと考える。当時の所有者も鑑定結果を「理解」されたので、再調査の申し出を断られたのではないだろうか。

以上だが、要望として、もし新たに同様の遺物が弥生時代のものとして発見されるようなことがあれば、その時には再度検討してもいいとは思われるが、それまではこの遺物に関して、九州王朝、吉武高木の王に関係する文化的器物といった評価での扱いは保留にしていただくことを求めたい。

これは会報の公開です。史料批判は『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。Created & Maintaince by" Yukio Yokota"