『盗まれた神話』 ーー記・紀の秘密(ミネルヴァ書房)

2010年3月刊行 古代史コレクション3

朝日文庫版 ーーあとがきに代えて

古田武彦

この本は、前二著とちがっていた。前二著とは、『「邪馬台国」はなかった』『失われた九州王朝』である(はじめ朝日新聞社刊)。前二著は、中国や朝鮮半島の歴史書・金石文などを、探究の対象、その主柱としていた。

これに対して、この本では、わが国の歴史書、『古事記』・『日本書紀』が相手だ。対象がちがうだけではない。ここで扱われたのは、『記・紀』の中の主要なもの、いわば、サンプルを取り出して分析したのである。ことに神話がその中心だった。

だが、それだけで、土台、ことが“終る”はずはない。右の三著で分析したように、『記・紀』の示す「近畿天皇家中心」主義の歴史像は、結局虚偽・虚像。これに対し、「七世紀末までは、筑紫の九州王朝が中心であり、その分派であった近畿の豪族が母屋(本家)を併呑し、中心権力(天皇家)となったのは、八世紀以降」。これが歴史の真実であった。

とすれば、最初から天皇家が中心であったかのように“組み替え”られた、『記・紀』の神話や説話や記事を、そのもとの姿へと立ちもどらせねばならぬ。そのとき、はじめて、日本列島の中で生み出された、神話や説話に、その本来の輝かしい姿がよみがえってくるであろう、誇りやかに。

否、それだけではない。

わたしたちは、「九州王朝中心史観」の立場にとどまらず、「多元史観」の世界へとさらに進まねばならぬであろう。たとえば、この狭い日本列島内に限ってみても、北海道や沖縄には、別個の輝く文明伝統を認めることができる。もちろん、九州や近畿の古代文明に対しても、豊富な、そして「未知」のかかわりをもつことであろう。『記・紀』は、その事例にすぎぬ。

ことはまさに、そのように進展した。

この本が出てから十八年。『記・紀』はもとより、諸書や各地の神話・説話・所述が生き生きと復活し、叢生する。その生きた姿を、くりかえしわたしは眼前にすることとなったのであった。

その一端を、ここに語る。

昭和五十九年、わたしが東京に来て一年目ごろ、稀有の体験をした。ところは、大阪の万博公園あと、国立民族学博物館。民俗学のシンポジウムだった。世界から指折りの学者が集まっていた。傍聴者なし。だが、わたしは館長の梅棹忠夫さんと副館長の佐々木高明さんにお願いして、ひとり傍聴者にしていただき、連日ひたすら傍聴した。いずれも、興味深かった。

なかでも、わたしにとって出色だったのは、荻原真子さん(東京国際大学教授、当時助教授)の報告だった。沿海州の現地民に伝わる「射日神話」、ロシア語による採取、その翻訳だった(当日の“論争テーマ”である、「射日神話」の“淵源と伝播”という問題は、さて置き、直ちにわたし自身の論点によってのべる)。

第一、「投石時代」(弓矢を「発明」するより前。人類の最初期)。

一人の男と一人の女がいた。三つの太陽があり、大地はなかった。その当時は、草で小舎を立てた。魚が(水から)跳ね出ると焼け焦げて死んだものだ。草は燃え、そして、小舎も燃えてしまった。男は戻って来て、新しい小舎をつくって待った。太陽が現れたので、彼はそれを殺した。残ったのは二つの太陽だった。彼は小舎から石を投げつけて、もう一つの太陽を殺した。それで残ったのは一つの太陽となった。(ウリチ族) 〈射日神話〉

(荻原真子おぎはらしんこ 「アムール川流域の射日神話」『国際商科大学論叢』第16号。現、東京国際大学)

ここには、「弓矢」が出現せず、「石」だけが、“道具”として用いられている。あの「狩猟時代」の開始前、人類が弓矢を発明する以前の時間帯(「投石時代」)に「産出」された説話である。

第二、「狩猟時代」(人類が弓矢を発明してより以後。日本列島の縄文期、そしておそらく旧石器期の、新しい段階も、これに入るであろう)。

昔、二つの太陽があった。魚は跳びはねるとすっかり焦げて死んだ。赤ん坊は生れても生きることが出来ず、(暑さのために)呼吸が出来ずに死んだ。そこで老人が矢で太陽を射た。すると、太陽は上へ逃げ去った。二つの太陽があった時、木もまた良く生れる(育つ)ことが出来ず、(葉は)ちぢれ、(何故なら、太陽が低くて木々が枯れたので)、石もやはりすっかり溶け、穴だらけになった。二つの太陽があった時には。(オロチ族)〈同右〉

ここでは、「弓矢」が主要な道具として登場する。しかし、金属器(銅器・鉄器)は出現していない。わたしは、これらの「射日神話」に対し、一を「淵源」、他のすべてを「伝播」と見なすような、一元主義の立場はとらない。「弓矢」が最大・最高の武器であった「狩猟時代」において、各地で多元的に産出された神話である。これに対し、従来の「一元主義」の理解法は、「農耕社会」以降(現代も含む)的思考法にもとづくものである(この点、別に詳述する)。

右のシンポジウムにおいても、現代に「遺存」する神話・説話の「産出時期」を、ずっと新しいもの(たとえば、日本でいえば、室町・江戸期など)と考える発表者があり、格別それに対する反論は出されなかった。あるいは、それが現代の学会(民俗学)の趨勢であるかもしれぬ。しかし、わたしはこれに反し、右のように思惟するに至った。

※ ※

このような、わたしにとっての「発見」は、さらなる思惟の冒険へと、わたし自身をさそうこととなった。

第一段階 ーー「神の発明」以前の段階。

右の「投石時代」の説話には、「神」が出現しない。二人の男女だけだ。これはなぜか。その答えは左のようだ。

「人間は、いまだ『神』という概念を“発明”していなかった」

これだ。この“発明”を“発見”と言い替えても、よいであろう。「人話」の時代だ。

第二段階「神の発明」以後。

人間の中に、「神」という、高度の抽象概念が“生み出され”た。あるいは、本来存在していた「神」という実体を“発見した”といってもいい。両者、ことの子細、すなわち本質に変わりはない。

この段階となれば、「射日神話」はもっぱら“神の仕業”として、語られることとなるであろう。すなわち「神話の時代」の到来である。

※ ※

以上の論証を証明すべき、もっとも簡明な方法、それは「猿と人間との比較」である。

第一に、猿は「投石」する。しかし「弓矢」を使用しない。同様に、“猿の同類”である人間もまた、「弓矢の発明」という、画期的な一大発明の前夜、数十万年乃至数百万年にわたって、「投石時代」の長年月を経験していた。そう見なして当然なのではあるまいか。

第二に、「神の発明(乃至、発見)」。動物園であれ、自然の山野であれ、猿が祭壇を設け、神を祈る姿を観察した人はいない。すなわち、「神」という、高度に抽象的な概念を、猿はいまだ「産出」していないのである。いわゆる「神の発見」以前だ。

だとすれば、人間にもまた「神の発見」以前の「無神時代」、その数十万年乃至数百万年の長年月が流れていた。そのように見なして、やはり大過ないのではあるまいか。

しかし、その「無神時代」にも、すでに人問には「説話」があった。その実例の一が右の「投石時代」の説話である。そこに出現するのは、男女の人間だけであって、「神」はいない。したがってこれは、「神話」ではなく、「人話」だ。したがってわたしたちは、つぎの定理をうる。

「人話は古く、神話は新しい」と。

これはまた、つぎの定理の表現と見なせよう。

「人間の歴史において、神の誕生は新しい」と。

いかに意外であろうとも、歴史の真実に関する限り、この命題を動かすことは不可能であろう。信仰上の議論については、わたしの関知するところではない。すなわち、「弓矢の発明」と同じく、あるいはそれ以上に、「神の発明」は、人間の歴史にとって刮目すべき精神の一大画期、大いなる前進の新しき標示点であった。わたしには、それ以外に考えようがない。

古田武彦講演録2 「人」話の誕生 『市民の古代』第12集(1990年) へ

この思考実験は、わたしの手に、新しい世界への扉を開かせた。それは、『記紀』神話の内蔵していた、未見の深層である。

『日本書紀』の神代巻の冒頭に、「神生み神話」と呼ぶべき一節がある。それは、つぎの三つの型に分類される。

第一型 「一人」

国常立尊くにのとこたちのみこと(第五・一書)

第二型 「二神人」及び「二神」

〈A〉「二神人」型

可美葦牙彦舅うましあしかびひこじ尊・国底立尊(第三・一書)

〈B〉「二神」型国常立尊・国狭槌尊(第四・一書、前半)

第三型 「三神」(別名、省略)

(1) 国常立尊・国狭槌尊・豊斟渟とよくむぬ尊(本文)

(2) 国常立尊・国狭槌尊・豊国主尊(第一・一書)

(3) 可美葦牙彦舅尊・国常立尊・国狭槌尊(第二・一書)

(4) 天御中主尊・高皇産霊尊たかみむすびのみこと・神皇産霊尊かむむすびのみこと(第四・一書、後半。『古事記』も同型)

(5) 天常立尊・可美葦牙彦舅尊・国常立尊(第六・一書)

この型が、第二型の〈A〉より先行するタイプであることは明らかだ。なぜなら、「葦牙の初めて[泥/土]の中に生じたる」とは、第一型の場合、「国常立尊」の出生の形容の言葉だ。ところが、第二型の〈A〉の場合、その形容句が“独立した神名”へと「進化」しているのである。この逆の進行方向は考えにくい。古代人にとって、独立した神格を「解体」して、他の神の形容句に使う、などということは、ありにくいからである。

※ ※

さて、肝心の問題は、つぎの一点だ。

第一型 ーー「人」

第二型〈A〉 ーー「神人」

第二型〈B〉及び第三型 ーー「神」

となっている。すなわち、第一段階は「人」であり、第二段階は「神人」、すなわち“神のごとき人”という中間概念(「神」は「人」の形容語)が生れている。そしてつぎに、第三段階としてはじめて、独立した「神」という概念が成立しているのである。

すなわち、先の「射日神話」の分析結果と同一の帰結を示しているのだ。

しかも、『日本書紀』の場合、「人」と「神」の間に、「神人」という中間概念が示されている。いわば、より精しいのである。

これも、考えてみれば、当然だ。なぜなら、

第一に、「射日神話」は、二十世紀の採集であるが、『日本書紀』は、八世紀の成立だ(内実は、さらにさかのぼる。七世紀以前)。後者が、より精しい説話タイプを“採集”していること、不思議ではない。

第二、人間の中の「概念の進化」という実態から考えてみても、いきなり「人間→神」という変化よりも、「神人」という中間段階の存在を考える方が、ずっと自然である(ヨーロッパ最古の遺存神話とされる、アイスランドの『エッダ』においても、「巨人」という、この「神人」に当ると思われる存在が現われている)。

以上、『日本書紀』の「神生み神話」には、人類史の中の「神の誕生」を語る、卓越した史料がふくまれていたのである。ここに示された「時の物差し」をもって、世界の神話を探究するとき、驚くべき成果がつぎつぎと出現した。これについては、改めて詳しく別述したい(これを「『日本書紀』の尺度」略して「紀尺」と、呼ぶこととした)。

『出雲風土記』中に、著名な神話がある。「国引き神話」だ。これによると、八束水臣津野命(やつかみづをみつののみこと)はつぎの四箇所から「国引き」し、大出雲を形成した、という。

第一、志羅紀の三埼

第二、北門の佐伎の国

第三、北門の良波の国

第四、高志の都都の三埼

右の第一が新羅(朝鮮半島南半東岸)、第四が越(能登半島)を示す点、異論がない。この二例から考えると、つぎのルールがある。

(1) その二領域とも「出雲」に属しない。

(2) 現在の日本国の内外を問わない。

以上のルールによると、従来“当て”られてきた、島根県北岸(鷺浦や農波等)・隠岐(島前・島後)は当らない(出雲と隠岐が別国とされたのは、後代の行政区画)。

これに対し、妥当するところ、それはウラジオストックである。〈その一〉「北」にある。また「門」というように、出入口、すなわち港である。〈その二〉出雲から「北」に当っている。〈その三〉四つのうち「二つ」を占める、その“拡がりのバランス”から見て、この「北門」が小港や小領域では、ふさわしくない。

以上だ。第二は、北朝鮮のムスダン岬である。北から見て、ウラジオストックの右翼に当る巨大な岬だ。第三は、これこそウラジオストック。沿海州を背景とし、「良波」は“良港”の意であろう(「良い」の「ヨ」、「那の津」の「ナ」と「海」の「ミ」)。

わたしは右のように理解した。

では、この神話の「作者」は誰か。いうまでもない。出雲の漁民だ。なぜなら、「国」を綱で引き寄せて杭につなぐ、という、漁民が毎日の生活の中で行うべき労働、そのくりかえしだけで、この韻律豊かな神話が構成されている。インテリによる机辺の作ではない。漁民たちの集団、それが製作者たちである。 ーーわたしはそう考えた。

では、その製作時期はいつか。 ーー縄文時代だ。なぜならそこに現われる、中心の「道具」は、縄と杭。金属器はない(「胸[金且]」の語があるが、「すき」は木器あるいは栖〈す 巣〉城き)。

[金且] は、JIS第3水準ユニコード924F

これに対し、『古事記』・『日本書紀』の「国生み神話」。ここでは「矛」と「戈」が主役だ。場所は筑紫。この状況は、考古学上の弥生時代の分布図と一致している。博多湾岸とその周辺を中心として、「矛」と「戈」の鋳型や実物が分布している。このような神話と弥生分布図との一致、それは偶然ではありえない必然だ。だ。すなわち、「この国生み神話は、弥生時代、筑紫の権力者によって作られた」、この帰結である。権力者は、自己の政治的支配の正当性を主張するために、この神話を作ったのだ。弥生新作神話である。

以上のような、わたしの視点からすれば、金属器の登場しない「国引き神話」は、縄文期の成立。論理はわたしをそのように導いたのであった。

※

以上のような、わたしの学問上の仮説、それを証明する道があった。それは、ウラジオストックに「出雲の痕跡」を探ることだった。それも、縄文時代の痕跡である。

もっとも好適な対象、それは黒曜石の鏃だった。隠岐島の島後は、屈指の黒曜石の島である。島内の各地・各所に種々の模様の黒曜石が出土する。芸術的な美しささえたたえている。それは、「金属器前」の縄文時代、鏃を作るため、最高の材質だった。

だからもし、「出雲 ーー ウラジオストック」間の交流が縄文時代にあったとしたら、必ず「隠岐島の黒曜石を用いた鏃」が、ウラジオストック近辺から出土するはず。こう考えたのである。もし出土しなければ、わたしの作業仮説は、非。そう判断するほかはない。縄文時代の出雲人にとって、ウラジオストック側が「視野」に入っていないのに、あのような神話を作ることなど、ありえないからである。

そこでウラジオストックヘむかった。ちょうど当地でシンポジウムが開かれることを聞き、それに加えてもらった。政治・経済関係が主で、古代史は、わたし一人だった。

目標とした博物館は改装中で、目的の鏃を見せてもらうことができなかった。ただし、鉱物関係の研究所で、黒曜石についての情報を詳しく聞いた。わたしにとって、一つの心配があった。それは、ウラジオストック側にも隠岐島のように、良質・大量の黒曜石の出土があったとしたら、わたしの「検証」は無意味だった。だが、その点、杞憂だった。これも、一見ささやかだが、重要な、基礎事実の確認だった。

肝心の鏃が見られなかった。この失望は、八ヶ月後に満たされた。すばらしい反応だった。科学アカデミー・シベリア研究所のR・S・ワシリエフスキーさんが日本に来た。そのさい、ウラジオストック周辺、約一〇〇キロの地帯の約三十数箇所の遺跡から出土した、七十数個の黒曜石の鏃、それを持参されたのだ。それらの遺跡は、三千年から四千年前、日本では「縄文後期」前後の時間帯のものだった(放射能測定)。

立教大学の原子力研究所の鈴木正男教授に測定を依頼したところ、その五十パーセントが隠岐島、四十パーセントが赤井川(北海道。津軽海峡圏で使用されている)の黒曜石であった。十パーセントは不明(最初、四十パーセントは男鹿半島〔秋田県〕とされたが、後、赤井川に訂正された)。

この発表を、早稲田大学の考古学教室で聞いたとき、その感動を、わたしは終生忘れないであろう。わたしの学問的作業仮説、それはやはり偽妄ではなかった。真実(リアル)だったのである。

なお、後日、ウラジオストックのシンポジウムで知り合った考古学者、シャフクーノフ氏が来日し、水道橋グランドホテルでお会いしたとき、右のワシリエフスキー氏の来日が八ヶ月前のわたしの来訪やシンポジウム発表と関連していたことを再確認したのである。

《右の「鈴木測定」が撤回され、わたし自身ウラジオストックヘ赴き、現地で黒曜石出土を確認した。その詳細は『なかった真実の歴史学』(ミネルヴァ書房刊)第二号「国引き神話の新理論」参照。)

※

「国引き神話」は、縄文神話であった。この仮説はウラジオストックの黒曜石の鏃によって“裏付け”された。この一事はすなわち、他の一事を証明しよう。それは「『国生み神話』は、弥生神話である」のテーマだ。

なぜなら、先ほどのべたように、「国引き神話は縄文神話である」というテーマは、論理上、二階建ての上にあった。その「一階」に当るのは、「国生み神話」。これが「弥生新作神話」であるとすれば、“金属器のない「国引き神話」は、縄文 ーー論理はそのように進行し、組み立てられた。

その「二階」部分が真実だった。それが証明された。とすれば、当然「一階」も、真実。それが道理だ。逆に、「一階」は虚妄、「二階」だけ真実。そんなことはありえない。なぜなら、「二階」は「一階」の上に、論理的に建築され、積み上げられたものだったからである。

とすれば、『記・紀』神話をもって「六世紀以降の、近畿天皇家の史官の造作」と見なしてきた、津田左右吉流の「造作」説、戦後の「定説」の座を占めつづけてきた、この仮説は結局、正しくなかった。虚妄だったのである。

歴史の曲り角(一) ーーウラジオストックの「発見」(古田史学会報 2003年2月11日 No.54)へ

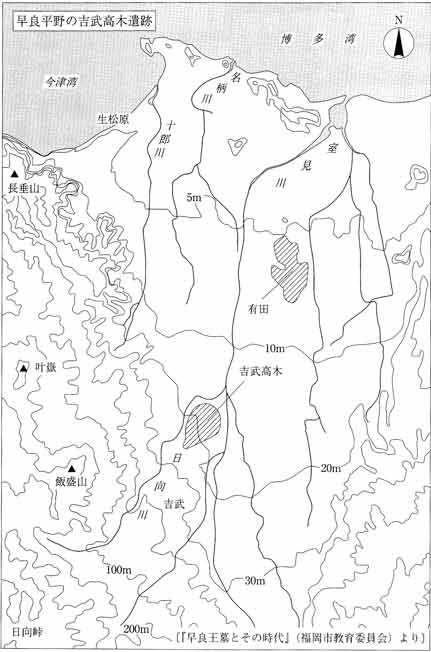

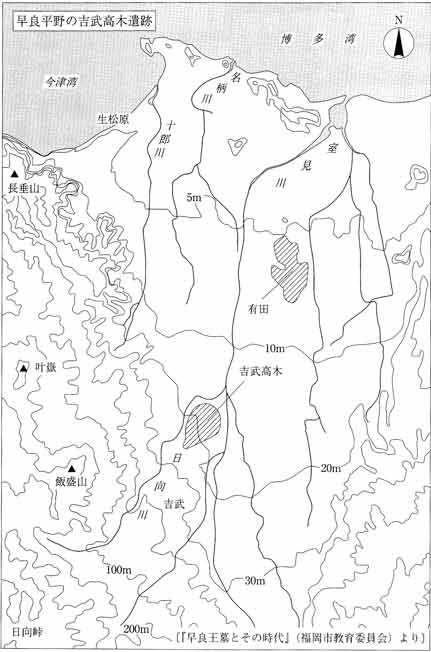

昨年(一九九二)十一月、画期的な発表があった。福岡市の教育委員会からである。ところは、吉武高木。最古の「三種の神器」の出土で有名になったところだ。その遺跡の東五〇メートルの地点を中心として、宮殿跡が現われた。否、より正確には、「宮殿群跡」である。一つの宮殿跡の周囲に、他の建物群が取り巻いている。そういった形だからである。時期は、弥生中期初頭。西五十メートルの吉武高木遺跡も、「三種の神器」をもつ木棺墓の周辺に、「二種の神器」や「一種の神器」をもつ、甕棺群が分布している(「神器」は、正確には「宝物」。『日本書紀』神代巻参照)。

なぜ、これが画期的か。『三国志』の魏志倭人伝の記載する「倭国」の中心、すなわち邪馬一国(邪馬壹国)の中枢をなす宮殿、より正確には「神殿」だからである。

「否、時代がちがう。吉武高木は弥生中期、倭人伝は弥生後期だ」

考古学者は、必ずそのように反論するであろう。もっともだ。だが、それは、人間の歴史の真実を直視するとき、やはり「近視眼」的な見地に陥っているのである。なぜか。

「日光を見ずして結構というな」といわれた、日光の東照宮。これはもちろん、江戸前期の建造だ。種々“手直し”されたであろうけれど、現在も、いかにも「江戸前期の建物」といった感じで存在している。その間、約四百〜五百年。

同じく、吉武高木。弥生中期初頭、通説によって紀元前一〇〇年としよう。卑弥呼は紀元後二五〇年ころ(いわゆる「弥生後期」)。その間、三五〇年。卑弥呼当時、はたして吉武高木の宮殿(神殿)群は、「消滅」し、「蒸発」して、人々の記憶から消え去っていただろうか。そんなはずはない。

なぜなら、前者の場合、当時(江戸前期)と現在とでは「権力のシンボル」が一変している。江戸前期は、葵(あおい)の御紋、現在は「三種の神器」系である。その間に、江戸幕府の崩壊と明治維新があったからだ。

しかるに、後者の場合、吉武高木と卑弥呼の間に「権力のシンボル」の変更は見られない。倭人伝によると、「銅鏡百枚」(卑弥呼)・「青大勾珠」(壱与)のように「鏡」「勾珠」が重視され、「五尺刀二口」(卑弥呼)というように、刀剣類の存在したことも、弥生期として当然だ。したがって「鏡・勾玉・剣」の「三種の神器」の世界なのである(草薙剣を『古事記』は草那芸の大刀と記す)。

前者のように「権力の断絶」のあった場合でも、四百〜五百年前の「聖殿」が“存続”している。まして「権力の連続」ある後者の場合、“存続”していなければおかしい。しかもそれは、「弥生後期」的な建物でなく、「弥生中期」風であることが不可欠である。なぜなら、東照宮の場合も、「江戸前期」風であることこそ、必須だ。この点、伊勢神宮が何回遷宮されても、「弥生・古墳期」風の“古代建築”めいた形状をもつことと同様である。

したがって、つぎの命題がえられる。

「卑弥呼の時代、吉武高木の神殿群は、天孫降臨当時(その直後)の聖地として、崇敬の対象となっていた」

そして肝心の一点、それはこの「吉武高木の神殿群」が、「弥生後期」風ではなく、「弥生中期初頭」風であることである。これは、先の東照宮や伊勢神宮の例を見ても、明らかだ。

以上によって、三世紀当時、この吉武高木の神殿群が倭国の中枢として、熱い崇敬の対象となっていたこと、この一事を疑うことは難しい。

第一書『「邪馬台国」はなかった」において、わたしは「部分里程の最終地」不弥国をもって、博多湾岸に求めた(「一里」を約七十五メートルとすれば、姪の浜、約九十メートルとすれば、博多駅付近〔那珂川と御笠川の間〕とした。この「七十五〜九十メートル」は、韓国東西幅からの測定値であり、一大国〔方三千里〕による微差調整の結果、「七十五に近い」数値とした。この点、後に谷本茂氏によって「七十六〜七メートル」とされた〔「周髀算経」を史料として算出〕)。したがって不弥国は“姪の浜”付近であろう。

第一書の論証の帰結、それはつきの一点にあった。いわく「不弥国は邪馬一国の玄関」この一語であった。倭人伝では、その不弥国の記事の直後、

南、邪馬壹国に至る、女王の都する所。

とある。とすれば、姪の浜、すなわち室見川の河口に魏使が着いたとき、その南に「女王の都する所」を示すべき“何等かの徴証” ーーそれを見たのだ。そこが、室見川の中流、吉武高木の地であった。そのとき、魏使は目指す邪馬壹国に入ったことを知ったのである。

『ここに古代王朝ありき』(朝日新聞社刊、昭和五十四年)の中で、わたしは「室見川の銘版」を追跡した。昭和二十三年七月、原末久氏が室見川の河口で拾得されたものである。わたしはこれを検証した結果、真実(リアル)な、弥生期の出土物と見なした。

「高暘左・王作永宮齋鬲・延光四年・五

〈大篆〉 〈漢字〉 〈篆体〉」

と刻されている。これに対し、

(一) 暘谷(日の出る所)の東、この地に王(倭王)は宮殿と宝物を作り賜うた。

(二) 今、後漢の延光四年(一二五)五月、この銘版を刻する。

の意と解した(大約、周代の大篆だいてんで書かれたのが(一)。漢字が(二)。時代のちがいを示す。この点、『風土記にいた卑弥呼』(古代は輝いていたI、朝日文庫)では、(一)と(二)を同時期とした。ここに訂正する)。

この理解は、大きな冒険だった。室見川上・中流域に「弥生期出色の宮殿」が存在し、その記録(金石文)が流水によって河口に至ったもの、そう理解したからである。当時、吉武高木の「三種の神器」を中心とする遺跡群は出土していなかった。いわんや今回の宮殿群跡など、全く出土の影さえなかった。その出現を、右のわたしの解読は「予告」するものだった。

しかし、当時も、学界からの応答なく、出土した現在も、一切の応答を行わぬままで、「早良国王墓」などと、一地方(郡程度)の豪族視した「人工命名」を行い、それを“公的見解”としようとしているようである。

明確にいう。吉武高木の墓群も、宮殿群も、決して一地方豪族の墓ではない。倭国中心の王者、しかも「最古の王者の墓」である。それを端的に示すもの、それこそ「最古の三種の宝物(神器)」の存在である。

(なお、この「室見川の銘版に早く着目された研究者に、岡村広法・江原正昭の両氏がある。右の著述参照)。

※ ※

以上の論述は、一見第一書(『「邪馬台国」はなかった』)、第二書(『失われた九州王朝』)に属すべきテーマかと見えよう。その通りだ。だが、その上に、本書のとりあげた、重要なテーマとの接点が立ち現われる。

それは、第四章の「景行の九州遠征」説話だ。わたしはこれを、筑前に本拠をもつ、九州王朝の王者(「前つ君」)の全九州統一譚と見なした。その原型に対し、主格を近畿大王家(後の天皇家)の豪族(いわゆる「景行天皇」)とすげ替え、換骨奪胎したもの、そう見なしたのである。大胆な「盗用」だ。

その説話の中で、「景行天皇」が日向国(宮崎県)に至ったとき、つぎの歌が出ている。「京都を憶ふ」歌だ。

愛(は)しきよし 我家(わぎへ)の方(かた)ゆ 雲居立ち来(く)も

倭(やまと)は 国のまほらま 畳(たたな)づく 青垣山籠れる 倭し麗し

命の全けむ人は 畳薦(たたみこも) 平群(へぐり)の山の 白橿(しらかし)が枝を 髻華(うず)に挿(さ)せ 此の子

右の三首を「思邦歌くにしのびうた」と呼んでいる。さて、間題はつぎの点だ。

従来はこれを、近畿の大和を思う歌、迷わず、そう解してきた。しかし、本書の分析に従えば、筑紫それも筑前を指す。そう解せざるをえない。どちらが正当か。

第一歌は、一応どちらでも、成り立つ。

問題は、第二歌だ。ここに「夜摩苔やまと」(原文)とあるのを見て、人々は近畿の大和にまちがいない、と思いこむ。しかし実は、筑前にも「やまと」があるのだ。今、福岡市の西、旧早良(さわら)郡の地に「山門郷」があった(中・近世)。室見川の下流、姪の浜近辺だ。地下鉄にも、「下山門駅」がある(筑後に「山門郡」があるのは、著名)。

ここで一つの「関所」がある。「苔」(乙類)と「門」(甲類)では、同じ「卜」でも、音韻がちがう、という、有名なテーマだ。上代音韻、いわゆる橋本法則の問題である(『「邪馬台国」はなかった』参照)。

しかし、ここの「山門郷」は“中・近世文書”であるから、「上代音韻」表記の世界ではない。もちろん、反面では、この地名がどこまでさかのぼれるか、という問題はあるけれど、この点は、一応保留しておこう(地名の遡源性の問題については、「君が代の論理と展開」『君が代、うずまく源流』新泉社刊、参照)。

肝心の一点、それは「摩保邏摩まほらま」だ。これは、『日本書紀』の後代写本である、伊勢本(応永・明応。十五世紀)・内閣文庫本(慶長ころか。十六〜七世紀)に依拠している。

ところが、より古い写本である、熱田本(永和。十四世紀)・北野本(第三類。吉野時代。十四世紀)では、「摩倍邏摩 まへらま」である。したがって「十四〜五世紀」の間の時期に、「倍へ→保ほ」という「原文改定」の行われた事実が判明する。

では、原型の「まへらま」とは何か。先頭の「ま」は、「真」。美称だ。では、「へらま」とは。

倍羅麼*(ヘラマ)

鳥類の脇の下の毛。ほろば。〔倭名類聚抄、羽族部、鳥体、倍羅麼*日本私記云、倍羅麼*、師説、鳥乃和岐乃之多乃介乎為二倍羅麼*一也、云云、今謂二保呂羽一、誰化。(諸橋、『大漢和辞典』)

麼*は麼の異体字。幺の代わりにノム。麼の異体字。JIS第4水準ユニコード5677

つまり、鳥の心臓の近くだけれど、「脇」にある、柔らかい毛を呼ぶ称だ。決して「中心」という意味ではない。「ほろば」は、その説化(なまり)だ、という。これも、意味は同じだ。

ところが、江戸時代の国学以降、後代写本の「ほろば」を使い、「秀」「場」といったイメージで理解し、「近畿大和こそ、日本国の中心の秀れた地」の意味に解釈してきたのであった。

ことを決着させるのは、第三歌だ。ここでは、「平群へぐり」の地が、この遠征の帰着点である、として歌われている。これは明白だ。その上、そこは「白橿が枝」を挿す、といった、神聖なる儀礼の行わるべき聖地のように見なして、歌われている。

確かに、近畿大和に「平群」は、ある。西北辺、大阪府に近い位置。大和の中では、かなり辺鄙(へんぴ)な、はしっこ。ここに橿原や三輪山や飛鳥のように、「中心的聖地」があった、という形跡は見えぬ。その上、「景行天皇」がこの地から出発した、などという記載も、一切存在しない。それなのに、なぜ、「大遠征の終着地」が「大和の平群」なのであろうか。不審だ。従来の国学者も、言語学者も、歴史学者も、解き明かしえなかった。

ところが、筑紫の場合。これが解ける。あの吉武高木こそ、「平群」の地なのだ。この点は、『和名抄」にも、明記され、中・近世にも、平群郷が存在した。あの山門郷と並んで。

その「筑前の平群」が、先にのべたように、「最古の三種の宝物(神器)」の出土墓域だった。「二種」や「一種」がそれをとり巻いていた。そしてその東、五十メートルのところ、そこには「宮殿群」の跡が出土した。

今は、地下に“眠って”いた「三種の宝物」も、その被葬者(墓の中の主人公)の生前には、この宮殿の中で、新しき権力のシンボルとして、この「三種の宝物」がかかげられ、被支配者たち、各層の群衆は、これを仰ぎ見ていた、あるいは見させられていたこと、およそ疑いえぬところではあるまいか。「新しき」といったのは、「天孫降臨」という名の侵入と支配の樹立、その直後の時代だからである。古き時代とは、板付の縄文・弥生前期水田の文明であった。

この「新しき主人公」が没し、木棺に埋葬された。これが吉武高木の中心墓だ。そして隣の「宮殿」は、「神殿」となり、「平群の地」は、倭国の中心をなす、輝ける聖地となった。九州王朝の聖地だ。倭王の中心の聖地である。

このように、歴史への認識を確かにしたとき、あの「景行天皇」、実は「前つ君」と呼ばれる、倭国の王者が九州の東南、日向の国で歌ったところは、直截に理解できる。

大遠征の終了を、神前に報告すべきところ、それは平群なる、吉武高木の聖地であった。その創業の王、倭国の初代王の墓前に参り、その王が筑前の一角に印した「新権力の樹立」が、今回の九州一円の平定によって、磐石の基礎を築きえたこと、それを報告するのである。そしてその王が生前、居したもうた宮殿、今は神殿の前で、「大遠征終結」の宣言を行う。その日を、彼は夢見ているのである。詩人にして英雄、その時代である。

この筑紫の地は、もと「白日別」と呼ばれた〈『古事記』国生み神話〉。ここの「白橿」も、これと同類の「白」ではあるまいか(今、福岡市に白木原がある)。

このように、室見川中流の平群の地が、この第三歌の対象であるとするとき、第二歌の謎も解けよう。室見川下流の「やまと」(山門郷)の地は、この平群という中心地(心臓部)の「脇」に当る、よき地だ、といっているのである。不審はない。おそらく、出発のとき、平群の聖地に詣でてより、河口の「やまと」の地から、九州全土平定をめざす遠征軍は、自己の「侵略」の拡大のため、出発したのではあるまいか。その日のことを、筑前の王者は、人々に思い出させようとしているのである。遠征に疲れた兵士たちの士気を鼓舞しようとしたのだ。

以上のように、「大和の平群」では、皆目意味不明だったところが、いったん「筑紫の平群」を原点にするとき、つぎつぎに疑点が解消してゆく、その「解読の醍醐味」を、わたしはかみしめていたのである。

この研究経験は示した。わたしが本書で行った「景行天皇の九州大遠征」分析が、正当であった、という事実を、それはまた、示している。“『日本書紀』の記事は、九州王朝の史実(の歴史記載)からの転用(盗用)をふくむ”。この命題が偽りでなかったことを証明しているのである。すなわち、「九州王朝」という、歴史上の命題の正当性、それを裏づけているのである。

なお、これは重大な、歴史の主柱をなすテーマであるから、連動すべき問題は数多い。その若干を左に列記しよう。

(一) この吉武高木の木棺墓が「天孫降臨」時点の、「瓊瓊杵尊の陵墓」である可能性はきわめて高い。『日本書紀』神代巻では、

因りて筑紫の日向の可愛(此を埃と云ふ。)之山陵に葬る。

とある。「日向」は「ひなた」。高祖山連峯に日向山・日向峠があり、日向川が東流して室見川に合流している。その合流点に吉武高木がある。平群の地である。

「可愛」は「かはあひ」。“川合い”の義であろう。「向う町」を「向日町」(京都府。現在は市)、「新堀(にひほり)」を「日暮里にっぽり」(東京都)と書くような、佳字表記である(書経・大禹謨、左氏・襄王等に「可愛(愛す可し。)」の用例がある。従来「可愛」「埃」を「え」と読んできたのは、非。「愛」「埃」ともに、「あい」である。佳字表記の原則は、“音が似ていて、佳字であること”だ。同一音の必要はない)。

ここでは、室見川と日向川との合流点であるから、「日向の川合ひ」だ。

「山陵」の「山」が、今年(一九九三)の二月に解けた。吉備(岡山県)の造山・作山古墳は、いずれも「つくりやま」と読む。すなわち、“人工造成の古墳”を「やま」と呼んでいるのである。

一方、吉武高木の弥生墓は、現在は水田の下から治水工事のさいに出現した。けれども本来、その上に「墳丘墓」のあったこと、近所の樋渡遺跡の例で判明している。この「墳丘墓」が、古代日本語では「やま」。自然の山地に限らないのである。

このように考えてくると、従来(わたしにとっても)関門となっていた「山陵」の一語が解けた。ために、吉武高木という弥生の王墓をもって、「ニニギノミコトの陵墓」と見なすべき障害は、全く存在しなくなったのである。

以上のように、この吉武高木は、百パーセント、もし遠慮していっても、九十パーセント、「ニニギの墓」と、わたしは考えている。「日向川の合流点」など、この平群の地を除いて、他に全くないからだ。

だが、一言する。このような「倭国の中心・始源の王墓」に対し、これを「早良国王墓」などと呼び、あたかも一地方豪族の墓であるかに呼び、そのように標示したならば、(それが公共機関であろうと、大学などの当事者であろうと)やがて次代の嘲笑の的となるであろう。各関係者の方々の慎重な配慮を要望したい。

(二) 右にのべた「前つ君の九州一円平定譚」の時代は、弥生期である。「天孫降臨」以後「卑弥呼の時代」以前だ。なぜなら、「九州全土統一」なしに、倭人伝の世界は考えられないからである。前者を紀元前一世紀初頭(前末・中初)、後者を紀元後三世紀前半とすれば、「前つ君」は紀元後一〜二世紀前後の時間帯となろう。ただ、この点は「確定」しがたい。

ともあれ、重要なこと、それは九州王朝の史書(原型)において、この「ニニギの墓」(平群の地)が明確に認識され、その史実が伝承され、記録化されていたことである(「禁書とは何か」の項参照)。

この点、明治維新以降、薩長政権下の現陵墓管理では、全く歴史の真実を見失い、「ニニギの陵墓」にはじまる、いわゆる「神代三陵」を、南九州、薩摩(鹿児島県)の各地に「治定」した。そのため、吉武高木の方が一地方豪族視されたのである(この天皇家の「錯認の淵源」が、実は「八世紀」にまでさかのぼること、「歴史学の成立」『九州王朝の歴史学』駸々堂刊、参照)。

(三) 室見川下流の拾六町平田遺跡から、「家形土製品」(弥生前期)が出土した(平成五年一月八日、福岡市教育委員会発表)。「天孫降臨」以前、板付の縄文水田・弥生前期水田の時代、すでにこの地が「聖地」であったことを示す。「天孫降臨」以降、侵略者側(ニニギたち)は、かつての聖地の「上」に、新たな宮殿を建立したのである(家形土製品の「家」は、庶民の家ではなく、宮殿もしくは神殿の屋根のミニチュアである)。

また福岡空港内の雀居(ささい)遺跡は、縄文晩期より弥生後期に及ぶ複合遺跡であるが、その「後期」地層から、従来(弥生期)最大の木造家屋跡が出土した。さらに、東へ中心部分はひろがっている(未発掘)模様(平成五年三月二十六日、福岡市教育委員会発表)。

いわゆる「後期」になっても、中心領域が博多湾岸近辺を“去って”いないことが証明されたのである(従来、「奴国の滅亡」説があった)。

いわゆる「後期」は「中期の補完」であって、時間的に“次の時代”ではない、というのが、わたしの基本見解である。しかし、従来説のように、「中期」を「前一〜後一世紀」とし、卑弥呼の時代(三世紀)を「後期」としてみても、結局「博多湾岸周辺、中心(=倭国の都、邪馬一国)」説はくつがえすこと不可能。そのことが証明されたのである(朝倉の、いわゆる「五重の環濠集落」が報道されたが、実は全体が「五重」とはいえないこと、埋納物(管玉等)が意外に貧弱だったこと、などの諸点が判明し、到底「文明中心」とはいえないことが知られてきた。 ーーただし豊富な木材遺構の遺存などあって、史上の有意義な遺跡である点は、注目される)。

(四) この「景行天皇の九州大遠征」説話の史料批判は、直ちに、『古事記』の倭建説話への批判と連動する。なぜなら、倭建が伊勢(三重県)の能煩野(のぼの)で死ぬとき、右の第一・第二・第三歌と、ほぼ同類の歌を唱い、故郷の大和を思慕したように記述されているからだ。

今、『日本書紀』の「景行天皇が日向国で誦した」はずの歌が、実は「筑紫の前つ君」の歌からの「盗用」であることが判明した。

この時点に立って、倭建説話を見れば、どうか。

第一の考え方、それは「倭建が死に臨み、『前つ君』として著名だった、筑紫の歌を“愛唱”した」という見地である。これなら、「盗作」にはならない。ならないけれど、いかにも不自然だ。その証拠に、あの説話中、「筑紫」の「ツ」の字も、出てこない。だから、今まで誰も、それが「筑紫の歌」とは気づかなかった。それどころか、「大和讃歌」の極めつき、のように理解され、“愛され”てきたのではないか。わたしも、その一人だった。ハッキリいって“だまされ”つづけてきたのである。

第二の考え方、それはつぎのようだ。説話の「作者」は、この英雄譚を“作り上げる”上で、「筑紫の歌」、九州王朝の歌を「借用」した。これだ。「借用」といっても、その実体が「盗用」であることに変わりはないけれど、要するに、「作歌のお話作り」に、種本があった。そういうことだ。

この点、倭建説話の、他の部分でも、つぎつぎと同一の手法が「発見」された。関東、東海(名古屋中心)など、がそれだった。そこからさまざまの興味深い問題が出現したのであるけれど、それらは到底、今の紙幅に余る。他の機会をえたい。

第二章 天皇陵の史料批判 (『天皇陵を発掘せよ』石部正志・藤田友治・古田武彦 編著 三一書房 )へ

古田武彦講演会 歴史ビッグバンと草薙剣 倭健(ヤマトタケル)の歌(一九九七年十月二十六日 於:名古屋)

村岡典嗣論 ーー時代に抗する学問(古田史学会報 2000年6月12日 No.38)へ

前著『失われた九州王朝』の最終補章でのべた「禁書」問題。それは、つぎのようだった。

『続日本紀』のはじめ、元明・元正(七〇七〜一七)の十年余の間に、「山沢に亡命」した人々への警告が三回にわたって記載されている。その「挟蔵」した、とされるところが、各別である。

第一回「軍器」 ーー慶雲四年(七〇七)七月〈元明天皇〉

第二回「禁書」 ーー和銅元年(七〇八)正月〈元明天皇〉

第三回「兵器」 ーー養老元年(七一七)十一月〈元正天皇〉

右の「軍器」は、“正規の軍隊の戦闘行動に必要な一切のもの”のこと、兵器はもちろん、陣太鼓・旗指物・指揮棒の類もすべてこれに入る。すなわち、「正規の、公的な軍隊」が、近畿天皇家の統治・行政を拒否して、拠点にたてこもっている。そういう記事なのである。「亡命」とは、“名籍を脱する”意だ。

ここで、奇怪なのは、その「正規の軍隊」の司令官の名も、在処も、書かれていないことだ。まさか、全国各所すべて、というわけではないから、それらの固有名詞を書くべきなのに、書かれていない。

さらに奇怪なのは、「禁書」だ。これは当然ながら「近畿天皇家にとっての、禁書」である。すなわち、八世紀初頭、天皇家の拠って立っていた「大義名分」の立場、それと相反する「大義名分」に立った書物、それがあった。あったばかりではない、「正規の軍隊」と共に、自己の拠点を定めて、近畿天皇家の支配を拒否していたのである。容易ならざる事態だ。

第一、『日本書紀』の末尾、持統紀の示すところ、このような事態は予想できぬ。あの「壬申の乱」以降、世の中はほぼ平穏に受け継がれ、平和裏に、持統の子、文武に継受されていたはずだった。何を今さら、といった感じだ。しかも、先にのべたように、「固有名詞」抜き、の記載も、奇妙だ。

※ ※

だが、いったん視野を変え、中国側の正史、『旧唐書』の側から見ると、何の奇妙さもない。すでに前書の最終補章の冒頭でものべたように、紀元前一世紀から紀元後七世紀末まで、倭国の中心は筑紫。倭王とは、筑紫の王者のことだった。近畿大王家は、その支流であり、巨大ながら「大義名分」上は“地方豪族”だった。

ところが、八世紀初頭、近畿の大王家は、白村江で唐に完敗した筑紫の倭王に代り、「中心の王者」を称した。唐側も、これを受け入れたのである。以後、はじめて、近畿天皇家は「中心の王者」となりえたのだ。

以上が、『旧唐書』の叙述するところ、そして「政・宗*・満の法則」の裏書きするところであった(この法則については、『すべての日本国民に捧ぐ』新泉社刊、参照)。

この立場から見ると、八世紀初頭、右のような「不穏」な状勢がかもし出されたのは、当然だ。むしろ、七世紀末までの「倭国」(筑紫中心)時代が、八世紀初頭からの「日本国」(近畿中心)時代へと、スラッと移行するはずはない。旧勢力と新勢力と、緊張の対立があるのが、当然だ。

だから、右の記事となった。整理してみよう。

(一) 白村江の大敗以後、「倭国」は衰滅にむかい、危機に臨んだ。

(二) 唐側は、かねて友好関係を結んでいた「倭国の支流」だった近畿大王家を「公認」した。

(三) 「倭国の正規軍隊」の中には、この新状勢に反抗し、「日本国」(近畿中心)の支配を拒否し、拠点にこもって対抗するものがあった。(「軍器」)

(四) さらにかれらは、「倭国の大義名分」に立つ、伝統的な史書・書物類をもって、拠点にこもった。(「禁書」)

(五) やがて近畿天皇家側の対策は功を奏し(「百日」の期限勧告)、あとは“残党”を残すだけになった。(「兵器」)

以上のように、『旧唐書』の立場からすれば、この『続日本紀』の一連の記事は、きわめてわかりやすい。ところが、従来のような、

「七世紀以前から、近畿天皇家中心」

の史観からは、あまりにも矛盾し、事態を理解しがたいのである。

※ ※

右の事態を裏づけるもの、それが文武四年(七〇〇)の記事だ〈『続日本紀』〉。

六月庚辰(三日)、薩末ノ比売、久売、波豆。衣ノ評督、衣ノ君県、助督衣ノ君弖自美、又肝衝(キモツキ)ノ難波、肥人等に従ひ、兵を持して覓*国使クニマギ刑部ノ真木等を剽劫す。是に於て竺志ノ惣領に勅して犯に准じて決罰せしむ。

覓*は、不の下に見。JIS第3水準ユニコード8994

この記事は、「評督・助督」という評制出現の史料として、著名だった(「郡評論争」『法隆寺の中の九州王朝』古代は輝いていたIII、朝日新聞社、参照)。

しかしそれは、「評」という文字が「出現」するから、というにとどまっていた。けれども、この記事の歴史的意義は、つぎの一点にあった。

「七世紀末(文武元年、六九七)、『郡制』を創始した近畿天皇家側の使者(「覓*国使」)と、現地(薩摩近辺)の『比売』『評督』『助督』といった、旧『評制」に立つ勢力との武力衝突」

であった。従来、この肝心の一点が見のがされていたのである。

しかも、重大な「見のがし」は、「従肥人等」の四字にあった。従来の「書き下し」「口語訳」類は、これをすべて「肥人等を従へて」と読んできた(現代思潮社、東洋文庫、岩波の新日本思想文学大系等)。

しかし、『続日本紀』全体を通じて、「従」は“自動詞”として用いられ、「〜ニ従フ」が通例である。時に「〜ヲ従ヘテ」の訓読をしたものがあるけれど、これは「誤読」もしくは「通意のみを重んずる、文法的にルーズな読法」にすぎず、

「A従B」

の形の場合、「A」が従属者、「B」が主人公である点、変わりはない。

また事実、ところによって「A」が従属者にも、主人公にもなるのでは、文法上の「文型」として、定法がないこととなろう。この点、かつて『三国志』魏志倭人伝の「統属」について、

「伊都国が女王国を統属していた」

という「伊都国、中心読法」が喧伝されたことがあったけれど、『三国志』の、他の「統属」が、

「A統属B」

の場合、すべて「A」が「従属者」、「B」が「主人公」であることが示されるに及んで、ことは解決した(『邪馬一国への道標』角川文庫、第三章、参照)。

『続日本紀』の「従」問題も、この「統属」問題と同一の論理的性格、文法上の問題をもつものだ。だから、やはり、この『続日本紀』の一文は、

「肥人等に従ひて」

と読むものと考えられる(「従者・従騎兵」のような「従肥人」の概念も可能か。古賀達也氏による)。

すなわち、近畿天皇家側の「郡制使」と武力衝突した、その主体は「肥人等」、つまり肥前・肥後の「評制、軍事力」であった。そして肝心のこと、それは、

「肥人等との武力衝突記事のカッティング」

だ。

『続日本紀』は、“書かれている”こと自体はほぼ“信用”できる。この点、『日本書紀』とはちがう。しかし、しばしば“書かれていない”こと、すなわち「カッティング」が行われている。この史料性格が浮び上ってくるのだ。これは、『続日本紀』を扱うとき、重要な「キイ」である(後述する)。

以上によってみると、七世紀末から八世紀はじめにかけて、とくに九州では、「旧、評制勢力」と「新、郡制勢力」との間に、壮大な武力衝突のあったことがわかる。いわば、「倭国と日本国の衝突」だ。

以上のように、当時の状勢を俯瞰してくると、先にあげた「軍器ーー禁書ーー兵器」問題の偶然でないことが知られるであろう。

そして近畿天皇家がその解決を「委嘱」した「竺志ノ惣領」とは、七世紀後半、くりかえし「唐の軍団」(郭務宗*等をリーダーとする)の駐在(占領)している地点の役職(後継勢力)なのであった。

(右の点、詳しくは、『古代史徹底論争 ーー「邪馬台国」シンポジウム以後』駸々堂刊、所収の論文「古代史の論理」参照。なお、同論文中収録の「従」の用例は、なお増補する予定)。

『万葉集』巻五(八〇〇)に「惑へる情を反(かへ)さしむる歌一首(序を并せたり)」と題するものがある。その序に、

意気は青雲の上に揚ると雖も、身体は猶(なほ)し塵俗の中に在り。修行得道の聖に験あら未(ず)、蓋(けだ)しこれ山沢に亡命する民ならむ。

という一節がある。富永長三氏(共同研究会「市民の古代」関東、所属)はこれを見出し、先の『続日本紀』中の「山沢に亡命して(軍器・禁書・兵器を)挟蔵し、百日まで首(しゆ)せずんば、罪に復すること初の如くす」(七〇七〜一七)の史実と関連あり、と指摘された。

この序の直前に

神亀五年(七二八)七月廿一日、筑前国守山上憶良上

とあり、

この序のつぎの二長歌(八〇二・八〇四)の直後、

神亀五年七月二十一日、嘉摩郡にして撰定しき。筑前国守山上憶良

とあるから、右の序文が、

(1) 〈時点〉神亀五年七月二十一日

(2) 〈場所〉筑前国(嘉摩郡)

(3) 〈長官〉筑前国守山上憶良

にかかわっていること、大異あるまい。ただ右の「撰定」が憶良の「自作」にかかるものか、それとも「他作」に対するものであるか、確定はしがたい。ただ、この「七二八」が右の「七一七」の十一年あとである点から見ると、両者の間に“かかわりあり”とする説の成立の可能性ははなはだ高いというべきであろう。

このように、「旧唐書〜続日本紀〜万葉集」という一連の記事もまた、「七世紀以前」を、筑紫中心の「倭国」の時代、「八世紀以降」を、近畿中心の「日本国」の時代とする、わたしの基本史観を支持していたのである。

「禁書」考 ー禁じられた南朝系史書ー古賀達也(古田史学会報2005年4月8日No.67)

以上の論述に対し、論者は必ずやつぎのように難ずるであろう。

「『万葉集』の片言隻語をもって、自家の所論の支持とすること、軽率である」

と。はたして、そうか。実は、『万葉集』の「全体」の構造こそが、右のような立場を支持しているのである。

この点、詳しくは他の機会にのべるほかないけれど、今は、その要旨をのべてみたい。

『万葉集』を大観するとき、種々の不審がある。

第一、「防人歌」で、年代のわかっているものは、すべて八世紀であり、「七世紀以前」はない。この時期に、「防人」はいなかったのであろうか。それとも、かれらは「歌」を作らなかったのであろうか。

天智・天武・持統などの各天皇の時代、白村江の時代であるだけに、不審だ。

第二、「九州や瀬戸内海領域で(近畿や東国などの人が)作った歌」はあるけれど、「九州や瀬戸内海領域の人々が作った歌」は、ほとんどない。少なくとも、そのように明記された形では、存在しない。

では、「九州や瀬戸内海領域に住む人々は、歌を作らなかった」のであろうか。信じがたい。しかし、『万葉集』は、事実、そのような「巨大な空洞」をかかえこんでいるのである。

この点、中小路駿逸氏(追手門学院大学教授)の発見と創唱にもとづく、重大テーマである(『日本文学の構図 ーー和歌と海と宮殿と』桜楓社刊、参照)。

第三、『万葉集」の冒頭は、「雑歌」の一句ではじまっている。「雑歌」「雑詩」は、いずれも、中国の『文選』に出ている分類だ。だが、それは、“各類の分類名のあとに出現する、「その他の歌」「その他の詩」の用法”だ。現在の「雑費」などと同じ。およそ会計簿で、「雑費からはじまる」ことなど、ない。事実、『文選』でも、他の分類のあとに出てくる分類名なのである。

「あまりにも明らかな不審には、人は疑問をいだかない」 ーーこれも、その一例であろう。

第四、「白村江の戦」の歌がない。七世紀後半、最大の事件ともいえよう。四たびにわたった敗戦、その死傷者は数多かったことであろう。その遺族や恋人は、さらに多かったことであろう。しかるに、それを示すような歌が皆目ない。この上なき不審だ。

以上の「不審」を解くカギ、その根本命題は、つぎのようだ。

「最初に存在したのは、筑紫を中心とする歌集、『倭国万葉集』であった。その『雑歌』としての“大和の歌”、それが、つぎなる『日本国万葉集』の出発点となった。それが現存の巻一・二だ」

と。この立場に立つと、先の命題はすべて解消する。

(一) 「倭国万葉集」においては、「七世紀以前」の(年代の明記された)「防人の歌」が多数、収録されていた。これに対し、「日本国万葉集(現存のもの)」では、「八世紀以降」だ。『旧唐書』の「倭国」「日本国」と、見事に対応する。

(二) 「倭国万葉集」には、九州の人、瀬戸内海領域の人々の歌が多数収録されていた。しかし、その補篇たる「日本国万葉集」には、それを欠いている。

(三) 「倭国万葉集」の「大和篇」が「雑歌」として残された。そしてそれを出発点(巻一・二)として、巻三以降が増補され、現存の『万葉集』に至ったのである。

(四) 「白村江の歌」は、「倭国万葉集」の中の白眉、少なくとも、悲劇の色濃い「名歌」を蔵していたであろう。あとに残された恋人の悲しみも、消えがたい色を残していたであろう。もちろん、九州や瀬戸内海領域の人々が中心だ。だが、現存の「日本国万葉集」には、それらがない。

以上だ。従来の「近畿一元史観」からは、解消不可能の諸疑問が、一個の学問的仮説を投入した途端、一つひとつ、音をたてて消えてゆくのを見たのであった。

※ ※

『万葉集』巻七(一二四六末尾)につぎの一句がある。

右の件の歌は、古集中に出づ。

この「古集」とは、何か。「右の件の歌」とは、どこからどこまでを指すか。

前者について、まず明らかにすべきこと、その一は、つぎの点だ。

「現存の『万葉集』は、『新集』であり、その先範(お手本)としての『古集』があった」と。

これは、疑う余地がない。さらに、

「『古集』などという歌集名はない。したがって具体的な歌集名をカットし、『古集』という普通名詞に変えている」

という点も、問題だ。もっとも、この点については、他の見地も可能だ。すなわち、

「『古集』の実名は、『万葉集』であった。現在の歌集である『万葉集』の初代、という意味で、『古集』と記した」

という立場だ。この考えに立てば、一段と、先にわたしののべた、

「『倭国万葉集』から『日本国万葉集』へ」

というテーマに近接しよう。もしまた、前者(歌集名カット)の立場をとったとしても、右のテーマと「類同」した問題をふくむこと、変わりはない。

「古集」問題についての詳しい分析は、『万葉集』を論ずべき他の紙葉にゆずらなければならないが、今は一歌だけ指摘しよう。

ちはやぶる金の岬を過ぎぬともわれは忘れじ志賀の皇神すめかみ 〈巻七、一二三〇〉

これは「古集」に属することの確実な歌であるが、これは旅に出ようとする歌人が、鐘の岬を過ぎようとするとき、「わたしは、わたしの信ずる、志賀の皇神のことを忘れない」と歌っているのである。

このさい、この旅人が「近畿」発の人物だとしたら、「志賀の皇神」は、旅先の一神社の神、ということとなろう。

けれども、この歌の語気には、そのような「旅先の気まぐれ」ならぬ、「自己の魂の淵源なる神」を語る、といった気迫がこめられている。「われは忘れじ」の一句がそれを示す。

とすれば、この歌人の「出発地」は、博多湾岸、この旅人は筑紫人。そういう立場に立てば、きわめて自然である。

もう一つ、重大な注目点がある。それは、博多湾岸を原点として、鐘の岬を過ぎる、とは、その行先はどこか、という問題だ。それは釜山方面ではありえない。慶州方面だ。つまり、対馬海流から東朝鮮暖流が博多湾岸の北方で分岐し、朝鮮半島の東岸を北上する。その暖流が慶州の沖合いへむかっているのである。

すなわち、この歌人は新羅へむかっているのだ(さらに、高句麗・渤海も、可能)。

その上、これは当然ながら、観光旅行の類ではない。公的な用務、それも、きわめて“長期に及ぶ、困難と苦渋の予想される行旅”なのである。それでなければ、何も「われは忘れじ志賀の皇神」などといって、「力りきむ」必要はないであろう。『万葉集』には行旅の歌が多いけれど、いちいちこの種の「力りきみ」を見せているわけではない。

明らかに、この歌人は、異常な任務を帯びて異国へむかおうとしている。ズバリいおう。筑紫の「倭国」から新羅高句麗への国交上の遣使。 ーーこの歌人の「正体」は、これではあるまいか(他の理解としては、筑紫の「倭国」から、西日本諸国への使者、との見方もあるけれど、それにしてはいささか“悲愴すぎる”決意の示し方のように思われる)。

以上によって、この「古集」が公的遣使の歌をふくみ、その発進地は「筑紫」であること、当人は「筑紫人」であること、これらの点が確かめられた。その行先は、新羅・高句麗といった、当時の「倭国の国交対象の国」である可能性が高い。これらの諸点が判明する。

今、必要なこと、それはつぎの一点だ。「『倭国万葉集』が現存の『日本国万葉集』に先行していた」という、先の学問的仮説が決して一片の「空語」「空論」にとどまらぬこと、それが認識できれば、それで十分だ。詳しくは、他の機会にのべる。

※ ※

『万葉集』における「七世紀後半」、それを知るためのキイ、それはつぎの歌だ。

大君の遠の朝廷(みかど)とあり通ふ島門を見れば神代し思ほゆ〈巻一二、三〇四〉

右の「大君の遠の朝廷」は原文(古写本)では、「大王之遠乃朝庭」と表記されている。この「大王」とは、近畿大王家の王者、おそらく「天武・持統」のいずれかの「大王」を指すものであろう。

これに対して「朝庭」とは、“天子の居するところ”を指す。ここでは、筑紫の地だ。なぜなら題詞に、

柿本朝臣人麿、筑紫国に下りし時、海路にて作る歌二首

とあるからである。「下る」とあるのは、「近畿が主、筑紫が従」の立場を示す。すなわち、「八世紀」になって、つまり「日本国」の時代になって、この題詞が書かれていることを示す。

これに対して、歌自身は、「筑紫〈朝庭〉(主) ーー 近畿〈大王〉(従)」という位取りを明白に示しているのである。七世紀後半は、倭国(筑紫)の時代だからである。

ここにも、七世紀後半と八世紀前半とを分つ、明瞭な一線が引かれている。歌それ自身と題詞と、「立場」を異にしているのである。

以上、はなはだ簡単明瞭な帰結であるけれど、もちろん、従来は、このようには解しえなかった。江戸時代の国学以来、現在の万葉学者に至るまで、この「大君の遠の朝廷」に対して、「都から遠く離れた所の役所。ここでは九州の役所を指す」(岩波、日本古典文学大系)といった解釈に依り、これに満足してきたのである。

しかし、中国の古典では、周代から清朝まで、「地方の役所」を「朝庭」と称した例はない。もし、そのような用法に従うなら、広い中国の中で、各地が“朝庭だらけ”となるであろう。

では、日本の場合は。各地が“朝庭だらけ”だったのか。それならば、『万葉集』は、各地へ派遣される官人の歌が多いから、各地でそこの役所を「朝庭」と呼んでいるか。わたしは寡聞にして、そのような事実を知らない。『万葉集』中、他に「大王之遠乃朝庭」に類した表記は七箇所にすぎぬ。これらの用例の意義について、わたしは『古代史を疑う』(駸々堂刊)所収の「疑考・万葉集」においてのべた。より十分な形では、『人麿の運命』(原書房刊)の中で詳説したいと思う。

要は、新しい多元史観の立場、「政・宗*・満の法則」の立場に立つとき、周知の歌集、『万葉集』もまた、国学以来のTennologyの立場の解釈、解説とは、全く異なった光のもとに再生する。その一事を記せば、今は足りるのである。

最後にのべねばならぬテーマがある。『古事記』・『日本書紀』の成立問題だ。すでにあまりにも扱われ馴れたテーマだけれど、全く新しい問題が発見されたので、簡明に報告しよう。

まず、『古事記』。太安万侶の序文が、その用字上の参考資料として、『尚書』正義序文(「上五経正義表」)を使ったことは、よく知られている(山田孝雄・武田祐吉氏)。

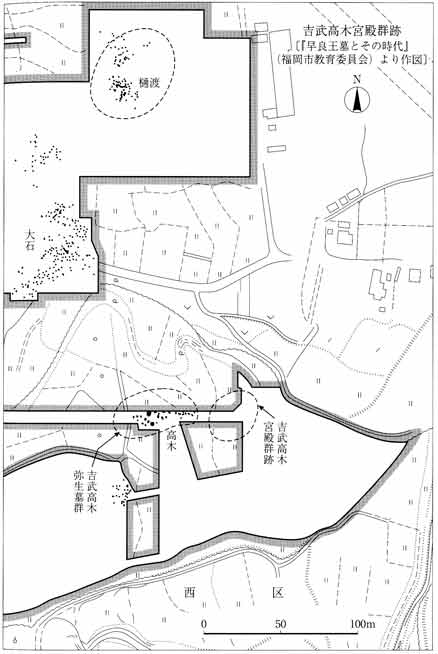

ところが実は、両者の関係は用語上だけではなかった。両者のストーリーそのものが酷似していた。「義表」(「上五経正義表」)によれば、

(1) 秦の始皇帝の焚書坑儒によって、多くの典籍が失われた。

(2) ときに、伏生という老人がいた。齢九十歳、暗記力抜群、「文を誦すれば則ち熟す。・・・・其の習誦に因り」多くの典籍を暗誦していた。

(3) 漢の孝文帝(前一八○〜一五七)は、学者たちに命じ、伏生のもとに遣わし、これを記録させた。今にしてその挙を実行しなければ、それらが永遠に失われる、と考えたからである。

以上、記序(『古事記』序文)の告げる経緯との相似が知られよう。この点、わたしの最初の発表(昭和二十三年五月)であり、後に『続日本紀研究』に論文収録、現在は『多元的古代の成立(下)』(駸々堂刊)に収録されている(「古事記序文の成立について尚書正義の影響に関する考察」)。

※ ※

新しい展開は、昨年(一九九二)現われた。朝日カルチャーセンター(新宿)で質疑をうけるうち、つぎの問題が現われた。

(A) 秦始皇帝の焚書坑儒 (A') 〈欠〉

(B) 伏生九十歳 (B') 稗田阿礼二十八歳

〈記憶力抜群〉 〈同上〉

(C) 漢の孝文帝 (C') 天武天皇

学者に命じて筆録せしむ 太安万侶に命じて筆録せしむ

以上、「義表」にあって「記序」にないもの、それは(A')である。事態の生じた「原因」が書かれていない。しかし、先範の「義表」では、秦の始皇帝による「焚書坑儒」は特筆大書されている。

いうまでもなく、「原因」なくして物事は生起しない。いわんやことは、「伝誦」の問題であるから、「伝誦の断絶」なしに、その後の経緯(B')・(C')は必要がないのである。

では、「伝誦の断絶」は、どの時点で生じたか。それは『古事記』の内容が証言している。「武烈時点」だ。『記』の伝誦は、「顕宗・仁賢」まででストップし、以後がないのである。

このような史料事実から容易に推定できること、それは「武烈〜継体」間に、大きな系譜上の断絶があることだ。継体天皇は「応神五世の孫」〈『古事記』〉とあるように、四世紀代、すでに「傍系」化したはずの地方豪族が「大王位」を継いだのである。当然大和側には、継体以上に、系譜上有利な有資格者がいたはずだ。かれらを排除して、継体は即位した。そのさい、大王家内の「伝誦者」(語部)は、輝ける「大王位、継承者(有資格者)」として、誰を語り伝えていたか。当然、継体ではない。排除された「有資格者」の方だったはずである。

ただ、語部だけではない。稲荷山(埼玉県)の鉄剣の例にも見られるように、この六世紀初頭、すでに「文字」に記録されていた時代だ。だが、それらは、新しき支配者、継体の命によって「抹殺」された。そのように考えるのが自然ではあるまいか。そのような書物は焚かれ、語部は排滅させられたのだ。「焚書刑語」である(「刑語」は、語部を刑する)。

そのようにして“公然の語部”は失われた。しかし、語部の家の「内側」では、内々に語り継がれていた。その突端が、稗田阿礼だった。その阿礼の「伝誦」の事実を、太安万侶は知った。けれども、「阿礼は、誰から伝誦したのか」その肝心の一点を隠し、代って天武天皇の絢爛(けんらん)たる業績を讃美する美文をもって、その「隠匿」の事実を、読者の目から背後に遠ざけたのである。

しかしながら、史家の良心において、安万侶は一個のトリックを文章の内側に“仕込ん”だ。それが「義表」との対比、酷似した文脈構成だ。当代か、後代かは知らず、「義表」を知る者ならば、ここに「重大なカット」の存在することを知る、そういうメッセージを秘めた構文だったのである。

もし右のような分析によらずとも、単純な一個の疑問、「阿礼は誰から聞いたのか」に目を正面から向け、それがなぜここ(記序)に書かれていないのか、この一点を研究の始発点におくとき、だれしも、これと同一の帰結に辿り着かざるをえなかったのではあるまいか。

わたしは十八歳の日、村岡典嗣先生の面前でこの発表(義序と記序との構成上の酷似について)を行いながら、爾来、半世紀近く、この重大テーマに気づくことなく、空しく今日に至っていたのであった。

(朝日カルチャーで質疑を寄せて下さった、伊藤正彦・内山圭介・飛鷹泰三の諸氏に感謝する。右の問題について、詳しくは「天皇陵の史料批判」『天皇陵を発掘せよ』三一書房刊、参照)。

右の論証は、つぎの事実を証明した。

第一に、『古事記』偽書説や『古事記』序文偽作説は、ついに成立できない、ということである。なぜなら、後代の偽作者が、右のように「継体天皇の焚書刑語を、“空白部”に当て、中国の義表との対応によって、後代に察せしめる」必要など、全くないからである。もちろん、さまざまの「弁説」をもってこれを説明することはできよう。しかし、ひっきょう、無理な解説、不自然な解説に堕せざるをえないのではあるまいか。

第二に、以上の帰結は、直ちにつぎの問題を“よびさます”であろう。

〈その一〉『続日本紀』の元明天皇の和銅五年正月廿八日の項に、「古事記完成、安万侶上表」の記事はあった、しかしのちに、カットされた。

〈その二〉同じく、『日本書紀』の天武紀に「稗田阿礼に誦習を命じ、太安万侶に撰録せしむることとした」旨の記事が、この大王(天武天皇)の英業として書かれるはずであった。しかし、それは実現を見なかった(あるいは、削除された)。

この二点だ。なぜか。いうまでもない。この『古事記』とは別に、『日本書紀』が「正史」として作製されたからである。両書は、一見「類同」して見えるかもしれぬ。後代のわたしたちの目には、共に「近畿天皇家中心の歴史書」として、共通の性格をもっているからである。

しかしながら、一層目をこらして精密に観察し、比較すれば、争いがたい相異がある。たとえば、

(一) 神代巻において、『古事記』は“一通り”の叙述しかないけれど、『日本書紀』には、多くの「一書」が“固有名詞抜き”で採用されている。しかも、両書の神代巻の出現国名は、前者(『古事記』)では「第一、出雲。第二、筑紫」であるが、後者(『日本書紀』)では「第一、筑紫。第二、出雲」となって、出現回数が逆転している。

明らかに、『古事記』の成立(七一二)と『日本書紀』の成立(七二〇)との間において、「筑紫系の史書」が多数入手された事情を暗示している。

(二) 景行天皇について、『古事記』では「九州大遠征の記事」など、全くなかったのに、『日本書紀』では、それが大量に「追加」されている。しかもそれが、「筑紫の君、前つ君」の一大功業譚の性格をもち、しかもそれが史上の事実(吉武高木の陵墓と宮殿群、最古の三種の宝物)と合致していた。

ところが、八世紀以降、現在に至るまで、近畿天皇家は、この至上至尊の「父祖の聖地」の真実のありかを“忘失”し、“錯認”していたのであった。

(三) 『日本書紀』の神功紀には、倭国の女王、卑弥呼と壱与の記事が、共に「一皇后の事績」であるかのように“合成”されていた。

政・宗*・満の法則、なかんずく「張政二十年の倭国滞在」問題にもとづく、木佐提案によって倭国の中心、邪馬一国が博多湾岸周辺にあったことが明らかになった今、右の事態は、やはり「筑紫の女王の記事」を、新たに(『古事記』の成立以後)入手し、これを利用したことをうかがわせる(とくに「西晋の起居注」など)。

(木佐提案については、『「邪馬台国」はなかった』最終補章、参照)。

以上の諸例の指すところは、一つ。右の八年間(七一二〜二〇)に、「筑紫系の史書」が多数入手された、という、その形跡である。

では、そのような徴証があるか。「肯(イエス)」だ。先にのべたように、

(1) (七〇七・七〇八)軍器・禁書

(2) (七一七)兵器

右の「七〇八〜七一七」の間に、近畿天皇家の中に「禁書」の入手された可能性が高い。なぜなら、「七一七」ではただ“残党刈り”のごとき「兵器」のみ。「軍器」にも、「禁書」にも、ふれていないからだ。

この事件が、先にあげた、文武四年項〈『続日本紀』〉の「肥人等・薩摩の比売・評督・助督」等との武力衝突と関係する可能性の高いことは、すでにのべた。

そのような「禁書」の入手こそ、近畿天皇家に対し、『古事記』よりはるかに“壮大”な、いわゆる「正史」を構想させるに至った、根本原因だったのではないか。わたしには、そのように思われる。

いったん、そのような「壮大な正史」が撰定されるとき、すでに成立していた『古事記』との「矛盾」が、問題となり、この太安万侶苦心の「小史書」は、永遠に廃棄されることとなったのであろう。

これが先に指摘した、

(1) 『続日本紀』の和銅五年正月廿八日項に、『古事記』撰進の記事が現われず(カット)、

(2) 『日本書紀』の天武紀に「『古事記』作成を命じた英業」がついに書かれなかった(あるいは、削除された)。

その理由だったのではあるまいか。わたしには、それ以外の理由を見出すことが不可能なのである。

(なお「筑紫の史官」問題は別述)。

以上、纏々とのべきたり、そのあまりにも長きにわたったことに驚く。そして同時に、あまりにも、書き足りないことに、さらに驚くのである。たとえば、『日本書紀』における「朝鮮半島出兵記事」問題、「白村江記事」問題、「十七条の憲法」問題、「八色の姓」問題、等だ。『古事記』についても、先にあげた「倭建説話」問題等、数多い。

『記・紀』に共通するものとして、「神武歌謡」の問題があり、これはすでに書いた(『神武歌謡は生きかえった』新泉社刊)けれど、さらに新たな問題が出現した(「国ゆずり歌謡」の問題)。これらについても、いずれのべねばならぬであろう。

このような事態は、一面からいえば、むしろ予想されたところだ。なぜなら、Tennologyという「色めがね」をはずし、人問のクールな目で見つめるとき、国学以来、築かれてきた「『記・紀』のイメージ」とは、全く相貌を異にした古代像の見えはじめること、当然だからである。

けれども、今は筆をおこう。なぜなら筆をおいて、想をさらに深め、一層重厚な、今のわたしの目にはいまだ映じていぬ世界、それへの探究の旅へと新たに出立せねばならぬときなのであるから。

本書中、大切な訂正点がある。「国生み神話」中だ。「天の一根」について、わたしは瀬戸内海の姫島と考えた(本書三〇七〜三〇八ぺージ参照)。

「ここの女島は、大分県国東半島の東北にある姫島であろうと思われる」(岩波、日本古典文学大系、古事記五七頁、注三〇)

といった見解に従ったのである。しかしながら、これはさにあらず、福岡県の糸島半島の北西部にある「姫島」の方が妥当することを知った。この島の神社には、「天一根尊」が祭られている。その上、そこは文字通り、対馬海流上の一端、文字通り「海人(天)国」のさ中だ。かつて本居宣長は、ここに比定していた。その慧眼(けいがん)に服する。

今回、この点を現地探訪の上、お知らせいただいた、灰塚照明氏(御家族)・鬼塚敬二郎氏等に深く感謝したい。

《この後、わたし自身現地(糸島半島の北西部の姫島)を訪ねた結果、逆にこれが「明治以降の(本居宣長説)復元」に拠ることを認識することとなった。標柱等。)

『盗まれた神話』 (目次) へ

ホームページ へ