『失われた九州王朝』(目次)へ

四 まぼろしの倭国大乱 『邪馬一国への道標』へ

古田武彦

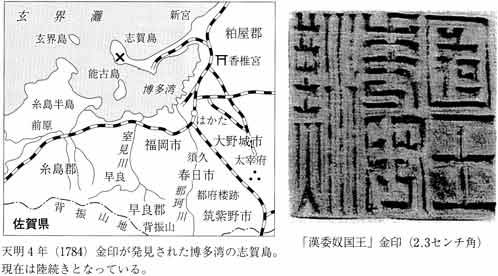

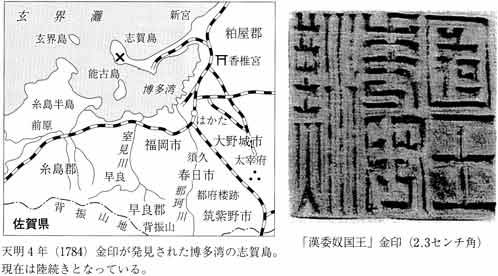

わたしたちが「邪馬壹国」の歴史という大河の流れを、過去にさかのぼろうとするとき、必ず出会うのは志賀島の金印である。この印文は、通常「漢の委わの奴なの国王」と読まれている。そして博多湾岸の那珂(なか)川流域(福岡市の中心部より春日市に至る一帯)に存在した奴国王が、後漢の光武帝から建武中元二年(五七)に授与されたもの、と解説されている。

高校、中学の教科書も、通例この解説を採用している。現今の、いわゆる「定説」だ。しかし、わたしの『「邪馬台国」はなかった』を読まれた読者は、わたしがこの「奴ぬ国」について、つぎのように解説したのを記憶されているであろう。「『奴国』が那珂川流域(福岡市域)だという旧説はまちがいだ。倭人伝の行路記事を『三国志』の表記法の示す通り解読すれば、それは糸島郡の平野部に求めるほかないと。

前記のいわゆる「定説」は新井白石の『外国之事調書』にはじまる。

奴国 那珂郡

ついで本居宣長は、『馭戎慨言ぎょうじゅうかいげん』において、「かの伊都イト国の次にいへる奴国は、仲哀紀に灘ナノ県、宣花紀に那津ナノツとあるところにて、・・・・」と述べて、「奴国=博多」説を定説化する道をひらいた。

その後、いわゆる「邪馬台国」の所在は近畿か九州か、と紛議錯綜し、はげしい論争の的にさらされるところとなった。これに対し、「奴国」の方は、永く論争の圏外にあり、いずれの論客も、「奴国=博多」の定説については、これを「既定の事実」と即断してきたのであった。

しかしながら、今やこの「聖域」にも、史料批判の矢は向けられた。その結果、この博多湾岸こそ、女王の居城する「邪馬壹国」の中心領域であることが判明し、「奴国=博多」説は拒否されることとなった。では、古き「奴国=博多」説と新しき「邪馬壹国=博多」説の当否を、同時代史料において決定するものは何か。それは、博多湾頭、志賀島出土の金印である。

わたしが従来の金印文の解読法に疑いをいだいたのは、他でもない。「漢の委の奴の・・・・」という風に、あまりにも細切れな読み方だ。こんな「三段細切れ読法」 ーーとわたしは名づけるーー が、本当に正しい印文の読み方だろうか。わたしはそれを深い疑いとし、それを解くために、中国古代の印文の実例を渉猟しはじめた。できるだけ豊富な実例から、一定の解読のルールを見出し、それにしたがって読む。 ーーそれがわたしの方法だったからである。

古印の実例の収集は、はじめ、きわめて困難な作業に見えていたが、実際にやりはじめてみると、まさに“案ずるより産むがやすし”だった。中国には、印の好事家が多かった。彼らはみな、自己の蔵印の豊富さを誇り、それを押印してそれぞれ印書を版行してくれていたからである。『顧氏集古印譜ししゅうこいんぷ』『師意斎印譜しいさいいんぷ』『漢銅印叢かんどういんそう』『続古印式ぞくこいんしき』『十六金符斎印存きんぷさいいんそん』をはじめ、数多くの印の本があった。中には一枚に一個ずつ押印した豪華本もあった。

また、大谷大学図書館内禿庵文庫には、大谷螢誠氏の蒐集にかかる各種の印の実物が蔵せられていた。それらを一つ一つ検査していった結果、印文の国名表記法には、一定のルールが存在することが検出されたのである。

古代中国の印文の実例をあげよう。

漢帰義胡長(銅印駝鈕 大谷大学禿庵文庫現蔵『中国古印図録』収録・・・・以下「大谷大学現蔵」と略記する)

魏烏丸率善佰長(二百蘭亭斉古印らんていせいこいん収蔵)

魏鮮卑率善仟長(銅印駝鈕だちゅう大谷大学現蔵)

晋匈奴率善佰長(銅印駝鈕大谷大学現蔵)

晋烏丸帰義侯*(銅印駝鈕〜大谷大学現蔵)

晋帰義羌王(銅印塗金ときん兎鈕とちゅう ーー 常延年じょうえんねん『集古印譜しゅうこいんぷ』)

侯*は、侯の異体字。JIS第4水準、ユニコード77E6

以上は、いずれも信憑性の高い印書の事例だ。しかし、一般に印を論ずるとき、いつもわたしたちを悩ませる厄介な課題がある。印の真偽問題だ。しかしこの場合は、幸いにもそれにわずらわされる必要がない。なぜなら、左のルールに例外がなかったからである。

すなわち、それらはすべて「二段国名」である。最初に印を授与する中国側の国号を書き、つぎに授与される側の国号(部族名)を書く。つまり、「AのB」という風に、国名を二段に記してあるのである。これに対し、「AのBのC」という、三段国名の表記は全く存在しなかった(「率善そつぜん」「帰義きぎ」といった語は、中国の天子に対し忠実に服従していることを賞するための術語であって、国名ではない)。

考えてみれば、これは当然だ。なぜなら、中国の天子が夷蛮の長に印を与えるという行為は、与える側(漢・魏・晋など中国側)と与えられる側(夷蛮の長)との間の、直接の統属関係を示すものだからである。したがって、「中間者の存在」を許容しない。ために印文の文面も、二者の関係だけが記されているのである。それゆえ、志賀島の金印を「定説」のごとく、「漢の委の奴の国王」と三段に読むことはできない。

中国古印の実例中、一見三段のように見える一例があった。「漢匈奴悪適戸逐王」(銅印駝鈕 ーー 大谷大学現蔵)、しかし、これも実は三段国名ではなかった。『漢書』(匈奴伝上)に「匈奴右賢王」といい、『後漢書』(南匈奴伝)にも、「匈奴奧[革建]日逐王」とあるように、匈奴の部族の王号であって、いわゆる国名ではないのである(これは、匈奴の単于〔ぜんう匈奴の王の呼称〕の下に属する「諸王」の印である)。(悪適戸逐あくてきしすい・奧[革建]日逐おうけんじっすい)

もしかりに、このただ一つの例を「三段国名に準ずるもの」と見なしてみても、これを先例として、志賀島の金印を三段に読むわけにはいかない。なぜなら、この悪適戸逐王の印は「銅印」である。銅印は、中小国家の王や蛮夷の小君長などに与えられる(それらでも、右の一例以外、すべて明瞭な二段国名である)。

これに対し、金印は、中国の天子から見てその夷蛮の地域の各種族統合の中心王者として認定されたとき、はじめて与えられるものだ。だから、金印は特に、「AのBのC」というような三段服属の国に与えられる筋合いのものでは決してないのである。それゆえ、志賀島の金印を「定説」のごとく「漢の委の奴の国王」と三段に読むことは、やはりできない。

上の例は、近年中国の雲南省晋寧(しんねい)県の石寨(せきさい)山古墳(演地の東岸)から発掘された金印である。この場合は、「漢」という授与者名がない。

しかし、中国側から金印を授与されているのであるから、与える側は「漢」であり、与えられる側は「眞*てん王」である。すなわち、表面は「一段国名」であるが、その実質は、いわば“与える側の国名が背後に隠された二段国名”ともいえよう(次の節のように、中国側は匈奴の単干に対しても、はじめ「漢」を冠せず、のち新の王奔(おうもう)になって「新」を冠した〔『漢書』匈奴伝〕。また『三国志」東夷伝夫余伝にも、「穢*王之印」という印が伝世されていた旨、記せられている。「眞*王之印」と同じく「漢」を冠しない様式である)。

それゆえ、このような「眞*王之印」の実例から見ても、同じ金印である志賀島の金印を、定説のごとく「漢の委の奴の国王」と三段国名に読むことはできない。

眞*は、三水偏に眞。JIS第3水準ユニコード6E37

穢*は、禾偏の代わりに三水偏。JIS第3水準ユニコード6FCA

志賀島金印の直接の先例は、『漢書』匈奴伝に出現している。「故印文曰『匈奴単干璽ぜんうのじ』、莽更曰『新匈奴単于章ぜんうのしよう』」。漢の天子は匈奴を兄弟国と見なし、「漢匈奴単于」というような「漢」字を冠しなかった。支配、被支配関係を表現しないためである(前節、「眞*王の印」参照)。そして、璽(王者の印。天子の璽は、「玉漓*虎鈕」をもってするという)という最高の印を贈ったのである。

漓*は、三水偏の代わりに虫。JIS第3水準ユニコード87AD

これに対し、前漢を滅ぼした新の王莽は、「新」字を冠した上、「璽」を「章」字に代えた(章は、印款の義。吏秩比二千石以上、銀印亀鈕きちゅう、其文曰レ章。〈漢官儀かんかんぎ〉)。この変化をめぐる王莽と凶奴の単于との間に生じた確執のエピソードが『漢書』匈奴伝に描かれている(建国元年の条)

さて、この王莽の与えた印章と志賀島の金印とを比較してみよう。

新匈奴単干章(新の王莽)

漢委奴国王(漢の光武帝)

王莽の「新」と同じく、光武帝も「漢」という国名を冠した。漢と倭人の国王との間が兄弟国などではなく、明確な支配と被支配の間がらであることを示したものだ。と同時にその反、「金印」であるから、倭人の国々(百余国〈『漢書』地理志倭人項〉)を統率する、一大王者として認めているのである(王莽のとき、匈奴側との紛議を生んだ「璽」「章」などに当る字は、カットされたものと思われる。

この王莽の授印は、建国元年(九)だ。志賀島の金印が光武帝より与えられた建武中元二年(五七)と同じ世紀の前半に当っている。その上、光武帝が王莽を打倒して漢を再生させたのも、一種の宮室革命であった。だから、両朝の実際の印文起草者は、同じ教養の継承者であったこと、これを疑うことはできない。

したがって、志賀島の金印を解読するとき、このもつとも密接した「二段国名」の先例に対応させて解読するのが、もつとも自然な方法である。それゆえ、志賀島の金印を「定説」のごとく、「漢の委の奴の国王」と三段に読むことは、先例から見てもできない。

王莽が匈奴の単干に与えた印と、志賀島の金印との間には興味深い共通点と相違点がある。

(一) 「匈奴」の単干は、漢や新にとって、夷蛮中最大の存在であった。これと比肩した形で「委奴」(倭奴)の国王と記されている。百余国の大部族の長として遇せられているのである(共通点)。

(二) 「匈奴」の「匈」は、“たけだけしい、さわがしいという意味だ。「天下匈匈」〈『史記』項羽紀〉、「匈虐きょうぎゃくを図る」〈『漢書』礼楽紀〉。これに対し、「委奴」の「委」は、“したがう、すなお、おだやか”という従順を意味する文字である。「委、委随いずい也、从レ女从レ禾〔段注〕随、従也」〈説文〉。後漢の光武帝の生涯の大半は、宿敵匈奴との確執に明け暮れた。これに対して、東方の倭人百余国の統率者は、みずからすすんで遣使奉献してきた。すなわち、北と東の両部族は、漢にとって、反と服、相反する性格をもって映じていたのである(相違点)。

以上のような「字面の意義」についての考察が妥当であることをわたしたちに示すのはつぎの史料だ。「(天鳳二年、一五)莽・・・・・・其の号を改め、匈奴を号して恭奴と曰い、単干を善子と曰う」〈『漢書』匈奴伝〉。ここでは、王莽は匈奴の恭順を賞し、従来の「匈奴」「単干」に代えて、「恭奴」「善干」の字面を使ったという。これは志賀島の金印を遡る四十二年前の事件である。

光武帝の代となると、ふたたび匈奴との凄惨な戦いは長期にわたった。北匈奴のごときは、ついに服することがなかったのである。その光武帝の晩年(建武中元二年正月)、東方の倭人の王者はみずから帰服してきたのである。光武帝がこれに「委奴」の字面を用いたのも、偶然ではない。その翌月(建武中元二年二月)光武帝は死んだ。それゆえ、志賀島の金印を「定説」のごとく、「漢の委の奴の国王」と三段に読むことは、字義から見てもできない。

この明白な先例に対し、なお異論をのべる人があるかもしれない。同じ世紀であっても王莽はあくまで「新」の天子であって、「後漢」の天子ではない。だから、「新」の印文を先例としたのでは、まだ確定的とはいえない、と。

こういう人々に対して、後漢の光武帝その人に属する先例をあげよう。『後漢書』東夷伝につぎの文がある。「建武二十年(四四)、韓人・廉斯れんし人・蘇馬[言是]そばてい等楽浪らくろうに詣(いた)り貢献す。光武、蘇馬[言是]を封じて漢の廉斯の邑君と為す。楽浪郡に使属し四時朝謁せしむ」〈韓伝〉。右の「廉斯」について、唐の李賢注では「廉斯は邑名なり」と記している。韓地の中の一邑(むら、さと。また、諸侯・大夫の領地)なのである。この地の「邑君」である蘇馬[言是]に対し、光武帝は「漢廉斯邑君」という称号を与えた、というのである。

[言是]は、JIS第3水準ユニコード8ADF

この場合、韓伝内に記されていることからも明らかであるように、廉斯は韓地内の一邑である。にもかかわらず、光武帝は、「漢の韓の廉斯の邑君」といった三段表記をしていないのである。これは、先にのべた“支配と被支配の直接関係”を示し、中間者の介在を許さない、という中国の天子の論理から当然である。

この事件は、志賀島の金印(建武中元二年、五七)のわずか十三年前だ。そして、授与者は同じ光武帝だ。それゆえ、志賀島の金印を「定説」のごとく、「漢の委の奴の国王」と三段に読むことは、ついにできないのである。

中国古印の大量検査と中国史書の検証によって、わたしたちはすでに志賀島金印の平明な解読に到達した。 ーーこれは「漢の委奴いど(ゐぬ)の国王」という二段国名に読まねばならぬ、と。

これに対して、読者は不審とするかもしれない。“なぜ、そのような平明な道理に反して、従来はこの印文を三段読みにしてきたのか”と。そうだ。わたしも同じく、それを不審とした。そこで、この金印の解読の研究史を遡っていったのである。

天明四年(一七八四)、志賀島の一農夫によってこの金印が発見されてのち、当代の学究相乱れ、それぞれの読解を発表した。

すでにはやく、『新唐書』が「日本ハ古ノ倭奴ナリ」と書いていたように、この理解はいわば自然だった。しかし、同時にこの理解は宿命的な難点をもっていた。大和の王者がもらった金印が、なぜ志賀島から出たのか? そういう地理的疑問に答えることができなかったからである。この点、竹田の「取落し」説はその苦心の告白をなすものであった。

このような地理上の難点があったため、この理解はつぎのような「委奴=イト」国説にとって代られることとなったのである。

「今度穿出せし金印は、此時(『後漢書』所伝の建武中元二年倭奴国奉貢)に可二推当一歟。・・・・・・然して此の委奴と云うは皇朝の称号にあらず。当今筑紫の里名にて、『魏志』に云う伊都国是れ也」(上田秋成『漢委奴国王金印考』天明四年) この上田秋成による「委奴=伊都国」説は、以後ながらく「定説」的位置を占めた。藤井貞幹さだもと 『漢委奴国王印』寛政九年(一七九七)、青柳種信あおやぎたねのぶ 『後漢金印略考』文化九年(一八一二)、伴信友『中外経緯伝草稿』嘉永元年(一八四八)九月、村瀬之熈*[木考]亭ゆきひろこうてい『芸苑日渉』安政四年(一八五七)等、いずれも上田説に従った。

熈*は、熈に二水追加。JIS第3水準ユニコード51DE

[木考]は、JIS第4水準ユニコード4FBE

明治に入って、明治の日本古代史学界の重鎮、久米邦武(くめくにたけ)も、「委奴=伊都」説をとった上で、これが後来筑紫の国造(くにのみやつこ)となった、と論じた(『行政三大区の一鎮西考』明治二十三年)。ただ、星野恒(ひさし)は、「委奴」を宗像(むなかた)の「恰土郷」に当てている(『日本国号考』明治二十五年)。

これらを通観すると、天明四年から明治二十五年までの間は、「委奴=イト」という読解が支配的であった。しかし、ついに音韻上の弱点を痛撃される日が来た。

明治二十五年十二月、三宅米吉は『漢委奴国王印考』によって学界に巨石を投じ、従来の「委奴=イト」説を排斥した。彼は、論文の冒頭につぎのようにのべた。「漢委奴国王の五字は宜しく『漢ノ委ノ奴ノ国ノ王』と読むべし。委は倭なり。奴ノ国は古への灘(な)の県、今の那珂郡なり。『後漢書』なる倭奴国も倭の奴国なり」。ここに現今の「定説」が誕生した。

三宅によると、従来説には二つの欠陥があった。

第一「委」は「ヰ」であるのに対し、「伊」は「イ」である。また「奴」が「ド」であるのに対し、「都」は「ト」である。すなわち、両字とも音韻が合わない。

第二『後漢書』の金印記事の項目中に「倭奴国・・・・・・倭国の極南界なり」とある。しかし、伊都国は九州の北岸であって、右の説明に合致しない。これに対し、「奴国」なら説明がつく。つまり、『三国志』倭人伝には二つの「奴国」が出現している。一は、戸二万の奴国(=博多湾)であり、一は、国名だけ記された二十一国中の最後尾の奴国である。范曄は『後漢書』倭伝を書くにさいし、『三国志』倭人伝を参照した。そのとき、光武帝より金印を授与された「奴国」を後者ととりちがえて錯覚し、これを倭国の極南にあるものと見なして、右のように記載したのである。

右の三宅理論は学界にうけいれられた。ことに第一点は音韻学上の論断であったから、これをしりぞけがたい、という空気が学界を支配したようである。

わたしは金印研究史上に、右の三宅説に対する反論を求めた。そしてついに、稲葉君山の『漢委奴国王印考』(明治四十四年)を見出したときは、思わず再三にわたり深いためいきをもらさざるを得なかった。

君山は、三宅のように「漢の委の奴」と分って読むのは漢制に反するとし、つぎのように三宅説に反論した。

(一) 金印は「奴」のような小国に与えるものではない。

(二) 金印を与えるのは宗主国(中心の統率国)に対してであって、その陪従者(被統率国)ではない。

(三) 漢が、倭の陪従者である「奴」を認めて大国の王とし、金印を与えたとするのは、すなわち漢制に反している、と。

先にわたしが中国古印群より検出した「二段国名」の道理が、ほぼすでに先取りされている、といってよい。しかし君山は、その鋭い三宅批判にもかかわらず、代って自己の読解をのべるに当って、「委奴=イト」説以前の旧々説に後退した。すなわち、委奴=Ya-du(Ya-tu)であって、ヤマト(Ya-ma-to)の中間音「ma」が省略されたもの、とのべたのである。これはまさに“ま抜け”の論だ。かつて、天明四年に展開せられた亀井・竹田の論と同じく、地理的難点を救うことは到底できなかった。

もっとも、君山自身は“三宅説の非を説くことを焦点とする”ことを強調した。けれども、学界はその三宅説批判のもつ論理性に目を深くそそぐことがなかった。さらに下って戦争中の昭和十八年四月、市村讚*次郎は、『支那の文献に見えたる日本及び日本人』の中で三宅説についてつぎのようにのべた。「一寸面白い読み方ではありますが支那の方から異民族の国王等に贈りました印は大抵漢何々王印とありますが、漢の委の奴の国王と云ふ三段に書いた所の印は無いのでありますから、この説は実際に於て如何かと思ひます」。ここでも文章は短いけれども、三宅説の弱点が見事にえぐられた。市村はこのとき、やがて自分の見解を発表するつもりだ、とのべたが、敗戦直後没したためついに実現しなかった。九州説(山門か)に立っていた市村がどのような読解の道へとすすんだか、実に興味深い問題だが、今は知る由もない。

市村讚*次郎の讚*は、言偏の代わり王編。JIS第3水準、ユニコード74DA

さらに戦後昭和三十年、大森志郎は『魏志倭人伝の研究』において、「漢ノ委奴ノ国王」と読んだ。委奴の読みは「ヤマト」ではなくても、その実体は近畿大和にある、と彼はいう。そして「鬼道のタブー」から辺境の志賀島に隠匿せられたものだろう、とした。

以上を通観すると、明治より敗戦の前後にわたり、三宅説が中国古印の印制に反する点に関しては、時あって鋭く指摘されてきた。しかし、いずれも自己の読解法をのべる段にいたって、同じように地理的困難に苦しんだ。大森の隠匿説も、「鬼道のタブー」といった一見新しい概念を導入したものの、その本質は天明四年の竹田の「取落し」説とそれほどへだたったものではない。いずれも「倭奴=倭人の中心国」という自然な理解に立った瞬間に、その中心地域(近畿大和、差は筑後山門など)と志賀島への地理的へだたりに悩むほかなかったからだ。

ために、稲葉ーー市村ーー大森説は三宅批判の正確さにもかかわらず、学界の迎えいれるところとはならなったのである。

ここで、「委奴=伊都国」説について一言しよう。

この旧「定説」は、すでに三宅の音韻批判によって学的地位を失った。しかしこれは、一に、中国古印の表記ルールに従った「二段国名」の読み方であり、二に、現今も時としてこの説に従う人もあるようであるから。

今、この読解に対する批判を行なってみよう。

この伊都国説にとって致命的な障碍(しょうがい)は、『三国志』倭人伝中のつぎの記事だ。「伊都国・・・世ゝ王有るも、皆女王国に統属す」。つまり、伊都国は代々すべて女王国(邪馬壹国)に統属してきた、というのだ。統属というのは統合下に属する、という意味である。この二字中の、「統」と「属」の関係を考える上で、類例を見よう。

(1) 自始はじめ、全燕の時嘗て真番・朝鮮を略属せしめ、為に吏を置き、章*塞しょうさいを築く。

如淳じょじゅん云う、燕嘗て二国を略し、以て己に属せしむるなり。

応劭云う、玄菟げんとは本、真番国。〈史記、朝鮮列伝〉

章*は、JIS第3水準ユニコード9123

(2) 燕王盧綰ろわん、反し、匈奴に入る。満、亡命す。・・・・・・梢ややありて、真番に役属えきぞくする朝鮮の蛮夷及び故燕・斉の亡命者之を王とす。〈史記、朝鮮列伝〉

(『漢書』も、これとほぼ同文を引用記載している)

(1)は、はじめ燕全盛のとき、燕が真番・朝鮮の地を攻略し、この地方(の蛮夷)を真番・朝鮮の二国に属せしめ、自己の支配下においた、というのである。魏の如淳(じょじゅん)が、燕が二国を攻略して己に属せしめた、と注しているように、「略」は燕の行為である。

(2)は、燕王の匈奴服属後しばらくして、真番に使役されて服属している朝鮮の蛮夷や、滅んだ燕や斉の亡命者が、これ(もと燕人で、燕滅亡のため、ここに亡命してきた満を指す)を王とするにいたった、というのである。つまり、この「役属」の「役」は、真番や朝鮮がその地域の蛮夷を使役していたのである。

右の諸例から見ると、倭人伝の場合も、「統属」の「統」とは、女王国が伊都国を統合していた、という意味であることがハッキリする。

この点、阿部秀雄は『卑弥呼と倭王』において異説を立てた。右の(1)(2)について、

(燕は)真番・朝鮮を略属す。

(漢は)真番・朝鮮蛮夷を役属す。

という特異な「属」の用法であるとした。その上でこれを「先例」として、倭人伝の文面を、「(伊都国は)世ゝ皆女王国を統属す」と読んだのである。しかし、いずれも文脈読解上、誤解であるというほかない。

「属」の用法は「〜ニ属ス」である。「A属レB」という場合、本質的に、AがBに属しているという意味以外にない(先の(1)の例は、これを使役の形に転用したものである)。したがって、倭人伝の場合は、やはり通説のように、“伊都国が女王国に属している”というのである。しかも、女王国の統合下に代々皆伊都国が入ってきた、といって、両国の支配、被支配の関係が永続してきたことをのべているのである。

一方、倭人伝は一番最初に、「倭人・・・山島に依りて国邑を為す。旧百余国。漢の時朝見する者有り、今、使訳通ずる所三十国」とあるから、伊都国について「世ゝ皆」といっているのは、「旧ーー今」にわたった表現であると見るほかない。しかも、「漢の時朝見する者有り」といっているのは、具体的には後漢の光武帝の時の金印授与、安帝の時の帥升の奉献を指している。

なるほど、わたしたちは『後漢書』倭伝によってはじめてこの記事を知った。范曄は、当時(南朝劉宋、五世紀)に遺存していた後漢の直接資料によって、これらの記事を書いたものと思われる。これに対し、後漢のあと三国の統一者である晋の王朝の史官であった陳寿が、これらの史料に対し未知であったとは信じられないのである。『漢書』における「歳時を以て来り献見す、と云う」という慣例的・伝聞的表現は、陳寿によって「朝見する者有り」という直截な表現にかえられた。この背後に、光武帝へ建武(中元二年)の「奉貢朝賀」、安帝(永初元年)の「請見を願う」の知識が存在していたこと、これを疑うことはできない。

以上によって、漢代(後漢初)より代々皆伊都国は女王国に属していた、 ーーこの事実がハッキリした。つまり、“一世紀の中ごろには伊都国が倭国の中心であり、倭人部族全体の王者として光武帝より金印をうけた”という発想は否定されざるをえない。すなわち、「委奴=伊都」説はこの点からも成立できないのである。

以上によって「委奴=伊都」説を批判したが、これは、同時に「漢の委の奴」説に対する批判でもある。

『三国志』倭人伝中、王の存在を記すのは、つぎの三つだけだ。

南、邪馬壹国に至る。女王の都する所。

(伊都国)世ゝ王有り。皆女王国に統属す。

其の南に狗奴国有り。男子を王と為す。・・・・女王に属せず。

右の事は、端的につぎの事実を証明している。中国(魏晋朝)側から「王」として認識されているのは、この二者しかないこと。 ーーすなわち、少なくとも三世紀の時点においては、奴国や投馬国は、戸数が巨大であるにもかかわらず、「王の存在」は記されていない。“しかし、一世紀時点では存在したかもしれない” ーーこういう推測はこの場合無理である。なぜなら、伊都国の場合に見たように、倭国の中心国である女王国と他の倭国内の国々との関係、三世紀だけについて書かれているのではない。、「旧(漢) ーー 今(三国期)」にわたって記されている。こういう史料性格から見ると、三世紀時点について、王の存在がなく、兒*馬觚(しまこ)という官によって支配されていたと書かれている奴国が、一世紀前半においては倭国の中心国であったろうという想像は恣意的というほかないのである。

兒*は、凹の旁に儿(ひとあし)。JIS第3水準ユニコード5155

とくに中国側の視点から見て、光武帝が金印を与えた当の中心国について、もし中心国に変動があったとしたら、それが『三国志』倭人伝の中に全く反映していないことは不可解だ。なるほど、陳寿のときまでに漢ーー魏ーー西晋と、中国の王朝は交替しているけれども、この三国の関係はそれぞれ「禅譲」である。だから、宮廷の官人たちは絶えることなく連続している。すなわち、中国側に“情報の断絶”が存在した形跡はない。

このように歴史的な継承をもった、『三国志』倭人伝の文面に対して、「奴国」という国名だけを抽出して利用しその国名をふくむ全体の史料性格をかえりみない。 ーーこれが、三宅の「奴国」説の根底に厳存する弱点である。

ここで、さらに三宅のとりあげた「極南界」問題に目を向けよう。

三宅は、『三国志』倭人伝に「奴国が二回出ている」という史料事実の上に立ち、これに“范曄のとりちがえ”という概念を導入して解釈した。しかし、この三宅解釈を冷静に点検すると、このようなとりちがえはおこりえないことがわかる。なぜなら、二回出てくる奴国のうち、一回目は戸数二万余の大国であり、官と副官が書かれている。これに対し、二回目の奴国は戸数も官も副官も一切書かれていない。国名だけが投げ出された二十一国の末尾というにすぎない。

もしかりに、范曄が光武帝の金印を与えた国を「倭の奴国」と見なした、と仮定してみても、その「奴国」を『三国志』倭人伝内に求めたなら、当然第一回目の戸数二万余の奴国に当てるはずだ。皆目正体不明の第二回目の奴国を、金印を与えられた国として想定するはずはない(その上、この奴国については女王国自体からの方角も距離も書かれていないから、これをもって「倭国の極南界」とする根拠もない)。

このように吟味してみると、一見、一応の解釈を与えたかに見える三宅の「極南界」論も、実は無理なこじつけとしかいいようがない。この点において、三宅説の支柱は意外にもろいのである。では。と読者は問うであろう。“三宅の提議した「極南界」問題について、他にどんな理解ができるのか”と。これについて解明しよう。

これは、実は范曄の「里単位」に関する混乱にもとづくものだ(以下『後漢書』)。

(1) 軍行三十里、程と為す。日南を去る九千余里。三百日にして乃ち到る。〈列伝七十六、南蛮伝〉

(2) 九真・日南、相去ること千里。〈列伝七十六、南蛮伝〉

(3) 穎*、之を追い、且は闘い且は行き、夜昼相攻め、肉を割(さ)き、雪を食(くら)うこと四十余日。遂に河首積石山に至る。塞(さい)を出づること二千余里。 〈列伝五十五、暇*穎*伝〉

(4) 雲中・五原の西より漢陽に至る二千余里。〈列伝五十五、暇*穎*伝〉

(5) 楽浪郡徼(きょう)、其の国を去る万二干里。其の西北界狗邪(こや)韓国を去る七千余里。〈列伝七十五、東夷伝倭伝〉

暇*は、日なし。JIS第4水準ユニコード53DA

穎*は、禾の代わりに火。

右の(1)に「軍行三十里」というのは明らかに漢の里単位にもとづいている。またこれは、後漢末順帝の永和二年(二二七)、荊・楊・交・予(荊州と楊州と交州と予州)四万の兵をもって日南の徼(南方のとりで)外の蛮夷を征討するという計画に対して、李国が反対した言葉の中のものである。

したがって「荊・楊・交・予(最北端は予州、曲阜あたり。北緯三十五、六度近辺)ーー日南」間を「九千余里」といっているのは、漢代の里数にもとづくものである。(2)で、九真はトンキン湾のタンホア付近、日南はベトナム南半の「ユエ ーー ダナン」間近辺であるから、この間「千里」というのは、明らかに漢代の里単位である。(3)では、「二千余里」を「四十余日」かかった、としている。これは四万の大軍ではないから、一日約五十里の行程なのである。これは左のような三国時代の一日三百里の行程と比べて「六対一」の里単位であることがわかる。

昼夜、三百里来る。〈魏志六、裴松之注所引「英雄紀」〉

駑牛一日三百里を行く。〈蜀志七、裴松之注所引「張勃呉録」〉

(4)で、「雲中・五原の西」というのは現在の臨河の南方に当る。漢陽は現在の天水の地である。したがってその間を「二千余里」というのも、漢の長里である。

以上のように、『後漢書』では主として「漢の里単位」によって記述されている。これは当然である。ところが、(5)は右と異なる。「楽浪郡の徼」とは、後の帯方郡治(京城付近)の地を指した表現である(帯方郡は漢末、曹操がこの郡をおいた)。したがって、ここに「一万二千里」といい、「七千余里」といっているのは、『三国志』倭人伝のつぎの記事に従っていること、明白である。

(1)郡より女王国に至る万二千余里。

(2)其の北岸狗邪韓国に到る七千余里。

ところが、この倭人伝の里数値は『三国志』全体の各里数値と同じく、漢代の六分の一の短里、「一日三百里」の魏短里にもとづく数値なのである(『「邪馬台国」はなかった』復刊版、一八〇〜一九七ぺージ)。

范曄は、この重大な誤差を見失った。ために、(1)〜(4)のような里数値と、別単位の(5)のような里数値とを同一の本の中に並置したのである。その結果、右の(5)の記事に接読して、「其の地、大較おおむね会稽の東冶の東に在り、朱崖・擔*耳と相近し」と書くに至ったのだ。すなわち、『三国志』の「会稽東治」を「会稽東冶」と改定し、朱崖・擔*耳(海南島)と倭国の中心部とを同緯度におくこととなったのである。一つの錯覚が他の錯覚をよびおこしているのだ。

擔*は、手偏の代わりに人偏。JIS第3水準ユニコード510B

さて、右の(5)の記事から帰結されること、それは当然、「狗邪韓国 ーー 女王国」間は五千余里だ、という認識である。事実『三国志』倭人伝に「倭の地を参問するに、海中洲島の上に絶在し、或は絶え或は連なり、周旋五千余里なる可し」とある。范曄も当然それを見ていた。ただ、(5)から簡単に算出できるものであるから、簡略を貴んで記載しなかっただけである。しかし、問題はその実体である。范曄の目には、すべての里単位は「漢の長里」で見えていた。したがって、右の「五千余里」もその六倍の長さに見えていたのだ。朝鮮半島と九州の間の「三千里」も、六倍に映じていた。

ところが、狗邪(こや)韓国は倭国の西北界(『三国志』では倭の北岸)である。だから倭地とは、その中心領域を朝鮮・対馬・壱岐の三海峡とする海峡国家だ。“倭国の中心地(三世紀の女王国)”は、倭国の西北の入口から五千里の極南の地帯に存在している。これが『後漢書』倭伝の「倭国の極南界なり」という表現の背景をなす范曄の地理観だったのだ。

すなわち、范曄にとって、一世紀の「倭奴国」とは、三世紀の卑弥呼の国と同一地域において連続した同一王朝、と見えていたのである。そしてその中心地を、倭国領域内に入った狗邪韓国からなお五千里(漢里では六倍の実体、二二五五キロメートルを指す)の彼方にある、と錯覚していたのであった。

范曄は、「倭奴国」を「女王国」の前身であると見なしていた。 ーーそれを示す、もう一つの証拠は「大夫」問題だ。

(1)古より以来、其の使中国に詣るや、皆自ら大夫と称す。〈三国志、魏志倭人伝〉

(2)建武中元二年、倭奴国、奉貢朝賀す。使人自ら大夫と称す。〈後漢書、倭伝〉

右の(1)について、つぎの二点が注意される。

(一)「大夫」というのは、夏・殷・周の古制とされている「卿・大夫・士」の名にならったものだ。これは、天子のもとにある宮廷の制度である。したがって、この名を使用する国とは、すなわち、倭国の中心国でなければならない。すなわち、(1)の「其の使」とは、倭国の使、すなわち邪馬壹国の使であって、倭地の群小国の使たちという意味ではない。したがって、「皆」とは、邪馬壹国の使は昔から今まで皆という意味である。

(a)景初二年六月 ーー大夫難升米なんしょうまい

(b)景初二年十二月 ーー汝の大夫難升米(詔書)

(c)正始四年 ーー使大夫伊声耆・掖邪狗いせいきえきやこ等八人

(d)壹与遣使 ーー倭の大夫率善中郎将掖邪狗等二十人

右のいずれも、「卑弥呼ーー壹与」の女王国が「大夫」と称している、という事実を反映している。

(二)陳寿は、「古より以来」といっている。つまり、この「大夫」の称が魏代にはじまるものでなくずっと古くから連続してきていることを示しているのだ。ところが漢代は、魏・晋朝にとってはけっして「古」ではない。むしろ「近代」だ。だから、漢のような「近代」ではなく、もっと古い夏・殷・周という「古」の聖天子の感化をうけて、倭国は今に至っている。陳寿はそのようにのべたのである(『「邪馬台国」はなかった』第二章一「禹の東治」参照)。

これに対し、范曄が(2)において“「倭奴国」の使が「大夫」と称して朝賀してきた”と書いたとき、右の『三国志』の記事を念頭においたことは確実だ。

もつとも、右の(1)(2)の両者の比較だけからいえば、つぎのようにもいえよう。一世紀にA(倭奴国)、三世紀にB(女王国)とそれぞれ「大夫」を称しながら、倭国の中心は「A→B」と移行したのだ。つまり「A ーー B」は連続した王朝だと見る必要はない、という見方だ。しかし、このような見方を拒否するのは、范曄の『後漢書』倭伝のはじめのつぎの記事だ。「国、皆王を称し、世世統を伝う。其の大倭王は、邪馬臺国に居る」。この記事のもつ、大きな問題点(「国、皆王を称し」の真偽や「邪馬臺国」の称)については、のちにくわしくのべる。ただ、今の問題は、つぎの点だ。范曄の頭の中に描かれた倭国の国家体系は、

|ー王

|

大倭王ーーー王

|

|ー王

という形である。その上、この統一と従属の整然とした形式は、代々連続していた、と范曄に認識されていた。この点から見ると、“范曄の認識”に関する限り、先の「A→B」という中心国移行があった、と考えていなかったことは明瞭だ(范曄は後漢末の倭の中心国を卑弥呼の早い時期として描写している)。それゆえ、「大夫」問題からも、「倭奴国=女王国」という等式が成立するのである。

さまざまの方向から論証をすすめてきた。しかし、その到達点はただ一つだ。“志賀島の金印は「漢の委奴の国王」と読む。そして、光武帝から「委奴国」と呼ばれたのは、のちに魏晋朝から「邪馬壹国」と呼ばれた国だ。それは博多湾岸に都する九州の王者であった”と。

どの視点からの論証も、みな一致してこの同一命題をさしている。そして、他のいかなる解釈をも拒否しているのだ。今、論点を整理してみよう。

(一)金印の印文は、中国古印の表記法に従うかぎり、「漢の委奴の国王」と二段に切って読まなければならない。

それゆえ、三宅説のように三段細切れに読むことはできない。

(二)しかし、「委奴」を「伊都」と読むことはできない。なぜなら、『三国志」の記載に従うかぎり、“一世紀に伊都国が倭人の中心国であった”という可能性は、全く認められないからである。

(三)また、「委奴」を「ヤマト」と読んだり、その意味に解することはできない。なぜなら、もしこれが「近畿大和」または「筑後山門」のような地域を示すとしたら、その王者のもらった金印がなぜ志賀島から発見されたのか、という根本的な疑問を解くことができない。「隠匿」「隔離」「紛失」といった類の説明は恣意的だ。それらは「委奴=ヤマト」説の地理的困難を告白しているにすぎない。

(四)「委奴」は倭人部族全体という意味をあらわした名称だ。それは、博多湾岸に存在した倭国の中心王朝に対して光武帝から与えられた国号である。そして、その直接の後身が、三世紀の卑弥呼の王朝となっている。

右の結論によって、つぎの四点は結合された。

「中国の印文の表記法」

「『三国志』、『後漢書』の倭国歴史記事」

「志賀島という出土地点」

「金印をもらった倭国の中心王朝」

この四点いずれもピッタリ適合して矛盾のない解読。それがはじめてここに成立したのである。

(三木太郎「『漢委奴国王』印について」は、「漢ノ委奴ノ国王」と読み、「委奴=伊都」としている)。

この解読結果の意義を簡単にふりかえってみよう。

今まで、江戸時代から明治・大正・昭和の三代にわたって学者たちがさまざまの読解を試みた。だが、それらはいずれもどこかに矛盾があった。“帯に短し、たすきに長し”だった。

従来の論者も、国名二段表記が古印の自然な姿だ、ということを知らなかったわけではない。前記の稲葉・市村・大森の各氏はもとより、「天明四年〜明治二十五年」間の旧定説が「委奴=イト」説であったのも、この事実を顧慮したからであったと思われる。

また、明治二十五年以降、三宅説に同調して現在の定説を形造った「三段細切れ」論者も、“金印はその地域の部族全体の統率者に与えられる”という中国古代の印制を、必ずしも念頭におかなかったわけではない。

そのためにこそ、「一世紀、倭国の中心国は奴国だった」とするような仮定をたてなければならなかつたのである。しかしそれは、「委奴国」を「委の奴国」と分割して読む、という細切れ技法にだけたよっている。そして、『漢書』(一世紀)ーー『三国志』(三世紀)ーー 『後漢書』(五世紀)という、印を与えた側の史書には全く適合していないものであった。

このような旧説、旧々説の苦心に対し、今わたしが自然な解読に到達できたのは、ほかでもない。「邪馬壹国=博多湾岸 ーー倭国の中心」という視点に立っていたからにすぎない。これは、今までのすべての論者の夢想だにしないところであった。

この事実を逆の側から見よう。わずか一辺二・三センチメートルの小印であるけれども、この年代の明確な黄金の金石文は「邪馬壹国=博多湾岸」説を頑固に支持している。そして、邪馬壹国の過去の歴史の線上に輝いているのである。

わたしたちは、「委奴国=邪馬壹国」という等式を樹立した。

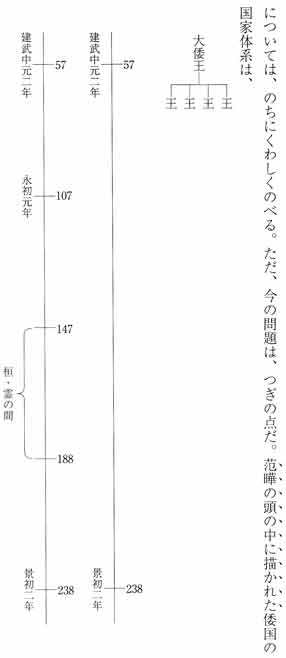

この二つの時点の間を時間の軸にすると、建武中元二年(五七)から景初二年(二三八)まで同一王朝が連続していたこととなる。

57 238

___|_______________________|___

建武中元二年 景初二年

それではこの間の百八十一年間について、考えてみよう。『後漢書』倭伝では、光武帝の記事のあとに二つの事件を記している。

(1) 安帝の永初元年、倭国王帥升等、生口百六十人を献じ、請見を願う。(補「生口を献ず。百六十人、請見を願う。」)

(2) 桓・霊の間、倭国大いに乱れ、更ゝ相攻伐し、歴年主無し。

この両記事とも、当然「倭奴 ーー 邪馬壹」王朝の事件となる。(1)は、一〇七年、(2)は、一四七年 ーー 一八八年(桓帝一四七〜一六七、霊帝一六八〜一八八)の記事だ。そこで、これを時間軸に記入すると次のようになる。

57 107 147 188 238

___|______|_____|_____|____|___

建武中元二年 永初元年 桓・霊の間 景初二年

ほぼ五十年前後の間隔で邪馬壹国の歴史が記されていることとなる。(1)で注目すべきは、この記事が「倭国」という名称のあらわれた初見であることだ。

さらにここに加えるべきは、『三国志』倭人伝のつぎの記事だ。「其の国、本亦男子を以て王と為し、住とどまること七、八十年。倭国乱れ、相攻伐すること歴年」。ここで「歴年」といっているのは、『後漢書』の「桓・霊の間」に当る。范曄が時限を特定したのは、『三国志』以外に直接の後漢資料が存在したからであろう。

ところで、右の男王「七、八十年」というのは、実際には何年だろうか。このような問いを発するのは、『「邪馬台国」はなかった』でのべたように、倭人の「二倍年暦」という問題があるからだ。

(1) 魏略に曰く、其の俗正歳四節を知らず。

但ゝ春耕秋収を計って年紀と為す。 〈三国志、倭人伝、裴注所引「魏略」〉

(2) 其の人寿考、或は百年、或は八、九十年。

(3) 又裸国・黒歯国有り。復其の東南に在り。船行一年にして至る可し。

右の(1)の自然な文脈理解によれば、倭人は春と秋に二回「年紀」(年のかわりめ)をもっていた、ということになる。この点から(2)(3)をともに実年齢(一年に一回齢をとる普通の方法に換算する)の二倍の数値になっている、と理解したのである(実年齢は、(2)は五十乃至四十〜四十五年、(3)は船行半年となる)。

今、ここの「七、八十年」も、倭国の歴史を倭人から聞いて書いているのだから、普通の年数計算に換算すれば「三十五〜四十年」のこととなる。これは先の時問軸では、「永初元年(一〇七)→桓帝のはじめ(一四七)」にピッタリ収まる数字だ。とすると、『三国志』倭人伝にいう男王とは、ほかならぬこの「帥升すいしょう」その人であるという可能性が高い。

ここを「帥升等」の三字を倭国王名と見なす人もある。しかし、『後漢書』東夷伝中には、

(建武)二十三年(四七)冬、句麗の蚕支落の大加、戴升たいしょう等万余口楽浪に詣りて内属す。〈高句麗伝〉

元朔元年(前一二八)穢*君わいくんの南閭なんりょ等右渠ゆうきょに畔そむき、二十八万口を率い遼東に詣りて武帝に内属す。〈穢*伝〉

建武二十年(四四)韓人・廉斯人、蘇馬[言是]等楽浪に詣りて貢献す。〈韓伝〉

というように、「〜等」という表記はたくさんある。だから、同じ東夷伝中の倭伝の「帥升等」の「等」も、これと同じ「など」の意味と見なければならない。

帥升が即位直後、後漢への奉貢献使を行なったのである(もしそうでなければ、帥升は『三国志」倭人伝にいう「男王」の前代の王者であり、その最晩年が永初元年の貢献に当る、と考えられよう)。

ともかく、わたしたちの確認すべきことは、「帥升」が邪馬壹国の王朝において、王名の定かな最初の王者であること、卑弥呼の先代(おそらくは前代)に当ること、この二つの事実である。そして、おそらくこの両者の間には、約四十年前後にもわたる「倭国歴年の乱」(『後漢書』では「大乱」とする)が存在したのである。

以上が史料によってわたしたちの知ることのできる邪馬壹国の過去の歴史である。こうしてみると、はじめにのべた「連鎖の論理」の最初の環、「委奴国〔『後漢書』では倭奴国〕(一世紀)=邪馬壹国(三世紀)」という等式は正しかったことが判明した。

〔追記〕重松明久「魏志倭人伝をめぐる二、三の問題」は、金印文を「漢の委奴の国王」と二段に読んだ上で、「委奴」を「委と奴」と解し、“伊都国(委)と奴国の連合国家”と見なしている。しかし『三国志」によると、伊都国は漢代より女王国に統属し、奴国は「王」さえ存在しない。『後漢書』では「大倭王」(女王国)を歴代にわたる倭国の統合者と見なしている。いずれから見ても、この重松説は成立しがたい。

卑弥呼ひみかの国と「邪馬台国」/『後漢書』の邪馬臺やまたい国/臺の変遷/范曄の改変動機/邪馬壹国と邪馬臺国との間/日本の文献でさえも/輪臺りんだい/呼び名の統一/「伊都国」の意味するもの/郊迎の地

魏晋ぎしん鏡/富岡理論/富岡理論の源流/いわゆる景初三年鏡/それは後魏こうぎの石碑銘/第二の謎/「正始元年鏡」もあやしい/二種類の「ト」

『失われた九州王朝』(目次)へ

ホームページ へ