韓国・扶余出土木簡の衝撃 -- やはり『書紀』は三四年遡上していた 正木裕(会報94号)

天武九年の「病したまふ天皇」-- 善光寺文書の『命長の君』の正体 正木裕(会報94号)

『続日本紀』「始めて藤原宮の地を定む。」の意味 正木裕 (会報92号}

本編では、丸数字は○1で表示しています。

九州年号の改元について

(前編)

川西市 正木 裕

一、はじめに

『日本書紀』(以下『書紀』)では、大宝以前に「大化・白雉・朱鳥」の三年号が存在する。しかし、これらの年号は、断続的である上、例えば「朱鳥」などは直前に年号が無いにもかかわらず「改元」とされるなど不審な面も大きく、通説の立場からは「実用されなかった」等との説明もなされている。

一方、『二中歴』その他の文献に記される「九州年号」は、継体(あるいは善記)以降三一(あるいは三二)の年号が連続しており、その実用例も古田武彦氏他古田史学の研究者の手により数多発見されている。そして、「九州年号」は九州王朝の建てた年号であり、『書紀』の三年号は、その一部が『書紀』に盗用されたという立証も大きく前進している。 こうした研究の到達点に立てば、『書紀』が記す三年号の改元の契機や目的、すなわち、

(1). 「大化」は乙巳の変を経た、近畿天皇家中心の集権体制確立の宣言、

(2). 「白雉」は白雉献上という「吉祥」による孝徳天皇の徳の称賛、

(3). 「朱鳥」は天武天皇の病気平癒祈念、

等はすべて架空であり、改めて九州王朝の事績に求めるべきものとなる。(尤も改元経緯を明確に記すのは「白雉」のみで、「大化」「朱鳥」については前後の記事により「そう読める」に過ぎない)

本稿では『書紀』に盗用された三年号を含めて、九州年号の改元理由を探ると共に、遷都・遷宮が改元と密接に関連する事を明らかにする。(九州年号は『二中歴』による。また『書紀』年号と区別するため、九州年号大化・白雉・朱鳥は【九】と注す)

二、九州年号の改元の契機・理由

1、天子崩御

九州年号の改元理由は、これまで二つ知られている。一つは天子の崩御だ。天子の崩御に伴う改元は、中国でも近畿天皇家でも当然のことであり、九州年号も同様の状況が見られる。以下例を挙げていこう。(註1)

【例1】法興(五九一~六二二)あるいは倭京(六一八~六二二)から仁王(六二三~六三四)へ

○原因は「多利思北孤」の登遐

法隆寺釈迦三尊光背に上宮法皇の登遐を記す銘文がある。

■法興元丗一年歳次辛巳十二月、鬼前大后崩ず。明年(六二二)正月二二日、上宮法皇、枕病して[余/心 よ]からず。干食王后、仍りて以て労疾し、並びに床に著く。(略)二月二十一日、癸酉、王后即世す。翌日、法皇登遐す。

[余/心 よ]は、余の下に心です。

通説では「上宮法皇」は聖徳太子を指すとされるが、古田武彦氏は、

(1). 『書紀』で聖徳太子は推古二九年(六二一)二月癸巳(五日)に薨去しており「上宮法皇」と没年月が違う。

(2). 聖徳太子の大后は穴太部間人王であり、鬼前大后ではない。また、正妃は菟道貝鮹皇女であり、他の妃(膳部の菩岐々美郎女・刀自古郎女・位奈部橘王)も干食王后とすることは出来ない。

(3). 銘文に「推古天皇」の名がない。

(4). 「法興」は近畿天皇家の年号でなく、九州年号。

等から、九州王朝の天子「多利思北孤」であるとされている。(註2)

銘文によると上宮法皇が登遐したのは法興三十二年(六二二)にあたり、翌六二三年癸未に九州年号は「法興」(あるいは「倭京」)から「仁王」に改元されている。(註3)

九州年号「仁王」改元が聖徳太子の薨去年と合わず、上宮法皇の登遐と整合する事実は、上宮法皇が九州王朝の天子であり、その登遐によって「仁王」と改元された事を、明確に示している。

【例2】命長(六四〇~六四六)から常色(六四七~六五一)へ

○原因は「利(利歌弥多弗利)」の崩御

「命長」は七年(六四六)までで、翌年「常色(六四七~)」に改元されているが、聖徳太子から善光寺如来へ宛てたとされる「善光寺文書」に、「命長七年」の年号と、天子の重病を記す文面がある。

■『善光寺縁起集註』(善光寺文書)

御使 黒木臣 名号称揚七日巳 此斯爲報廣大恩 仰願本師彌陀尊 助我濟度常護念

命長七年丙子二月十三日

進上 本師如来寶前 斑鳩厩戸勝鬘 上

古賀達也氏は、この文書を分析し、時代的に六二一年崩御の「聖徳太子」であろうはずはなく、多利思北孤の次代の九州王朝の天子「利」(通説は「利歌弥多弗利」だが、古田氏は「歌弥多弗の利」とする)が「命長」七年に重病に陥り、崩御し「常色」と改元されたのではないかとされる。(註4)

なお、私は『古田史学会報』の前号(九四号)で、以下の考えを述べた。

(1). 天武九年(六八〇)の天皇・皇后の病気平癒記事には、●『書紀』では天子の病記事はほぼ全て崩御に繋がり、平癒するのは極めて稀である。●平癒したにも係らず「臘子鳥天を蔽う」という凶兆が記される等の不審があり、これは三四年遡上した命長七年(六四六)の「利」の崩御記事の盗用と考えられる。

(2). 翌天武十年五月「皇祖の御魂を祭る」、同年閏七月「皇后、誓願して、大きに斉して、経を京内の諸寺に説かしむ」等の記事は、誰の為の、また何故この時期の法要かは不明とされている。しかし、三四年遡上した常色元年(六四七)の「利」の葬儀等の法要と考えれば自然な経過となる。

この様に『書紀』天武・持統紀の三四年遡上という観点からも、古賀氏の「命長七年九州王朝の天子『利』の崩御」説は強く支持出来るのだ。

【例3】正和(五二六~五三〇)から教到(五三一~五三五)へ

○原因は「磐井」の崩御

『書紀』継体二五年に、「『或本』によれば継体の崩御は二十八年甲寅(五三四)だが、『百済本記』の記事を取って継体二五年辛亥(五三一)とする」との記事がある。

■継体二五年(五三一)冬十二月(略)或本に、天皇、二十八年(五三四)歳次甲寅に崩ると云ふ。此に、二十五年歳次辛亥に崩ると云ふは、百済本記を取りて文とす。其の文に、「太歳辛亥三月軍進みて安羅に至り乞屯城を営む。是の月に高麗其の王安(安蔵王)を弑す。又聞く、日本天皇及び太子・皇子倶に崩薨す」と云ふ。此に由りて言はば辛亥の歳は二十五年に当る。後に勘校へむ者、之を知らむ。

継体と太子・皇子が一度に死んだ記録は無く、これは九州王朝の天子の崩御を示す事、古田氏が『古代は輝いていた』等で述べている通りだ。(註5)

氏によれば、これは『書紀』編者が、『或本』の継体の崩御年を『百済本記』にあわせ三年繰上げた事を意味し、『書紀』で磐井は継体二二年(五二八)に死んだとされるが、継体崩御の繰上げに伴い、磐井の死も三年繰り上げられているなら、真実の磐井の死は継体二五年(五三一)となる。これは『百済本記』に記す「日本天皇及び太子・皇子」は磐井一族を指す事を意味する。

そして、九州年号はこの年(五三一年)に「正和」から「教到」に改元されているから、『百済本記』の「辛亥の歳」に崩御したのは九州王朝の天子たる磐井であり、改元はこれに伴うものと考えられよう。

【例4】勝照(五八五~五八八)から端政(五八九~五九三)へ

○原因は高良玉垂命の崩御

「端政」は五八九年に「勝照」から改元されているが、『太宰管内志』三瀦郡に、玉垂命が端政元年に没したと記す。

■『太宰管内志』三瀦郡。

御船山玉垂宮 高良玉垂大菩薩御薨御者自端正元年己酉(五八九)*「端正」は『二中歴』では「端政」

「玉垂宮」は大善寺玉垂宮の事で、古賀氏は、

「座主がいた坊跡を天皇屋敷と言い伝えている。玉垂命とは倭国王、九州王朝の天子だったのだ。端政元年に没したとあれば、『隋書』で有名なイ妥王多利思北孤の前代に当たる可能性が高い」とされる。

古賀氏の推測が正しければ、「端政」改元は玉垂命の崩御によるものとなる。(註6)

「端政」以降九州年号が二系列に分かれる事から、玉垂命から多利思北孤への継承には質的な変化があったと推測される。今後の検討課題としたい。

2、辛酉改元

もう一つは「辛酉(しんゆう)改元」

だ。漢代から「辛酉」年は天命の改まる年、王朝交代のある年という「辛酉革命説」が流布され、これを防止するためには改元が有効とされた。これが「辛酉改元」だ。

九州年号の初め「継体元年(五一七)」から、その終わり「大長九年(七一二)までで「辛酉年」は三回あるが、いずれも改元されており、九州王朝における「辛酉改元」もほぼ確実と思われる。

(1). 明要・元年五四一(辛酉)~五五一

(2). 願転・元年六〇一(辛酉)~六〇四

(3). 白鳳・元年六六一(辛酉)~六八三

三、遷都・遷宮による九州年号の改元

九州年号と『書紀』記事を比較対照すると、もう一つ大きな改元要素が浮かぶ。それは「遷都・遷宮」だ。代表的事例は「難波宮遷都と白雉改元」だが、他の改元でも遷都・遷宮との関係が見出される。

【例1】常色(六四七~六五一)から白雉(六五二~六六〇)へ

○原因は「難波宮完成・難波遷都」

1、本来の白雉改元は六五二年(【九】白雉元年)

『書紀』白雉元年は六五〇年で、白雉献上による瑞祥改元の経緯が記されている。しかし古賀氏は、『書紀』白雉三年「正月」条に「『正月』より是の月に至るまでに、班田すること既に訖りぬ」との記事があり、これは直前の一月、二月記事が切り取られている事を示す等の分析から、『書紀』の「白雉改元」記事は、『書紀』白雉三年すなわち【九】白雉元年(六五二)から『書紀』白雉元年に移された事を明らかにしている。(註7)

2、難波宮完成も六五二年(【九】白雉元年)

そして、難波宮完成も白雉三年(六五二)で、前年の白雉二年(六五一)十二月末には難波宮遷居(遷宮)と祈念式が挙行されている。

■白雉二年(六五一)冬十二月の晦に、味経宮(あじふのみや)に、二千一百余の僧尼を請せて、一切経読ましむ。是の夕に、二千七百余の燈を朝の庭内に燃して、安宅・土側等の経を読ましむ。是に、天皇大郡より、遷りて新宮に居す。号けて難波長柄豊碕宮と曰ふ

■白雉三年(六五二)秋九月に、宮造ること己に訖りぬ。其の宮殿の状、殫に論ふべからず。

白雉改元と難波宮完成は、『書紀』では白雉元年と三年に別れているが、九州年号で考えれば期を一にするのだ。

3、難波遷都は九州王朝の事績

当時倭国と対唐・新羅関係は緊迫の度を増し、『書紀』は一触即発とも言える情勢を記す。(註8) 九州王朝は、これに対応し、常色年間(六四七~六五一)に全国に評制を施行し、その核として難波副都建設を進めたと考えられ、難波遷都に伴う【九】白雉改元もその一環に位置づけられるだろう。

【例2】朱雀(六八四~六八五)から【九】朱鳥(六八六~六九四)へ

○原因は「難波宮焼失」

1、朱鳥元年の難波宮焼失

「難波遷都による改元」を想定した時、注目すべきは朱鳥元年一月の「難波宮焼失」だ。

■朱鳥元年(六八六)正月乙卯(十四日)の酉の時に、難波の大蔵省に失火して、宮室悉に焚けぬ。(略)秋七月戊午(二〇日)に、元を改めて朱鳥元年と曰ふ。<朱鳥、此をば阿訶美苔利と伝ふ。>仍りて宮を号けて飛鳥浄御原宮と曰ふ。

【九】朱鳥は難波宮が六八六年一月に焼失した後、同年七月に朱雀から改元されている。朱雀が二年という異例の短期間で終わるのは、難波宮焼失という突発的な事情の発生によると考えられよう。

「朱鳥」は元年が『書紀』と九州年号で一致するが、近畿天皇家の年号と見るには多くの疑問がある。

(1). 『書紀』では朱鳥直前は無年号(白鳳も朱雀もない)であるのに「元を改めて」は不適切。

(2). 天武の崩御(九月)前、七月の改元は不可解。「岩波注」は平癒祈願を改元理由とするが、崩御でなく平癒祈願での改元例は他にない。崩御後に改元の無いのは更に不可解。

(3). 『書紀』朱鳥は一年しか存在せず、廃止の記録も、次の年号への改元記事もない、等だ。

一方、九州年号と見れば極めて自然なのだ。

(1). 【九】朱鳥は朱雀から「改元」され九年続き、【九】大化に改元されている。かつ『書紀』に反し、元年以外でもその使用例は万葉集等で枚挙に暇が無い。

(2). 「平癒祈願改元」は不自然だが、災害(難波宮焼失)での改元は自然で、これは近畿天皇家の出来事である「天武の病」とは無関係。

(3). 何故一年限りかの理由も、「朱鳥元年の徳政令を有効に保つ為、近畿天皇家は元年だけを『書紀』に盗用した」と合理的に説明できる(古賀氏による。註9)。

2、筑紫大地震と難波宮

しかも、この時点で九州王朝の天子は難波宮におり、難波宮は九州王朝の事実上の本拠だったと考えられる。その根拠は天武七年の筑紫大地震だ。この地震で筑紫は壊滅した。

■天武七年(六七八)十二月是の月に、筑紫国、大きに地動る。地裂くること広さ二丈、長さ三千余丈。百姓の舍屋、村毎に多く仆れ壌(やぶ)れたり。

直後の八年二月に貧窮者への支援記事がある。

■天武八年(六七九)二月是の月に、大恩を降して、貧乏を恤(めぐ)む。以て其の飢寒に給ふ。

これは時期的に筑紫大地震の被災者に対し、九州王朝の天子が救済を行った記事と解釈できる。

『書紀』では天武八年十月、十一月、天武九年九月に余震記事、天武九年六月に「辛亥(八日)に、灰零れり。雷電すること甚し」と火山活動に伴う現象が記される。大和に余震があるはずも無く、また火山も存在しないから、大地震後、筑紫には天変地異が続いたと考えられよう。

こうした中、九州王朝の天子は、副都たる「難波宮」に難を避けていたのではないか。しかし難波宮焼失により、再び遷居せざるを得なくなった。これが朱鳥改元の理由だろう。

以上「仁王」「常色」「教到」「端政」「白雉」「朱鳥」について検討した。以下「白鳳」「常色」「【九】大化」「大長」「倭京」「命長」「朱雀」改元については紙面の都合上次号で述べたい。

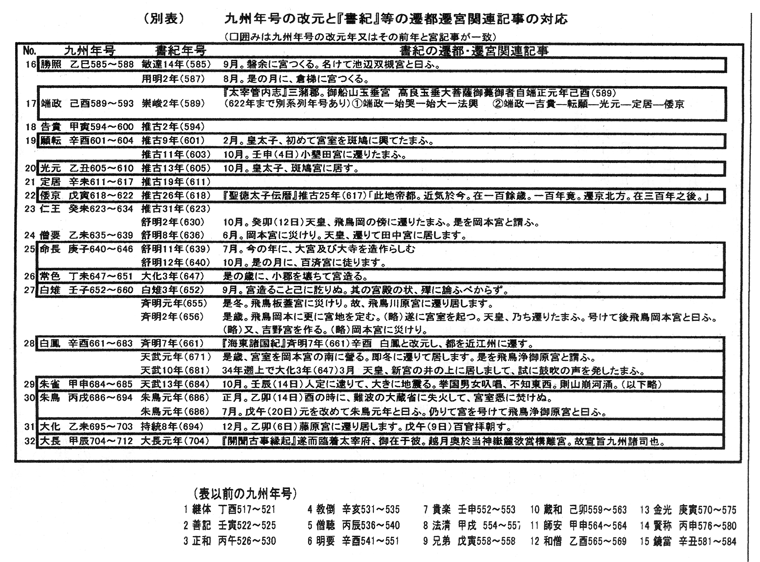

(資料)別表は九州年号の改元と『書紀』の記述の関係を記したもの。四角囲みは改元年又はその前年に遷都・遷宮関連記事がある。

(別表)九州年号の改元と『書紀』等の遷都遷宮関連記事の対応

| No. | 九州年号 | 書紀年号 | 『書紀』の遷都遷宮関連記事 |

| 16 | 勝照 乙巳585~588 | 敏達14年(585) |

9月。磐余に宮つくる。名けて池辺双槻宮と曰ふ。 |

| 17 | 端政 己酉589~593 |

崇峻 2年(589) |

『太宰府管内志』三潴郡御船山玉垂宮 高良玉垂大菩薩御薨御者自端正元年乙酉(589) (622年まで別系列年号あり) (1). 端政一始哭一始大一法興 (2). 端政一吉貴一転願一光元ー定居ー倭京 |

| 18 | 告貴 甲寅594~600 | 推古 2年(594) | |

| 19 | 願転 辛酉601~604 | 推古 9年(601) 推古11年(603) |

2月。 皇太子、初めて宮室を斑鳩に興てたまふ。 10月。 壬申(4日)小墾田官に還りたまふ。 |

| 20 | 光元 乙丑605~610 | 推古13年(605) | 10月。皇太子、斑鳩宮に居す。 |

| 21 | 定居 辛未611~617 | 推古19年(611) | |

| 22 | 倭京 戊寅618~622 | 推古26年(618) | 『聖徳太子伝暦』推古25年(617)「此地帝都。近気於今。在一百餘歳。一百年竟。遷京北方。在三百年之後。」 |

| 23 |

仁王 癸朱623~634 |

推古31年(623) 舒明 2年(630) |

10月。癸卯(12日)天皇、飛鳥岡の傍に還りたまふ。是を岡本宮と謂ふ。 |

| 24 | 僧要 乙未635~639 | 舒明 8年(636) | 6月。岡本宮に災けり。天皇、還りて田中宮に居します。 |

| 25 | 命長 庚子640~646 | 舒明11年(639) 舒明12年(640) |

7月。今の年に、大宮及び大寺を造作らしむ 10月。是の月に、百済宮に徒ります。 |

| 26 | 常色 丁未647~651 | 大化3年(647) | 是の月に、小郡を壊ちて宮造る。 |

| 27 | 白雉 壬子652~660 | 白雉3年(652) 斉明元年(655) 斉明2年(656) |

9月。宮造ること己に訖りぬ。其の宮殿の状、殫に論ふべからず。 是冬。飛鳥板蓋宮に災けり。故、飛鳥川原宮に還り居します。 是歳。飛鳥岡本に更に宮地を定む。(略)遂に宮室を起つ。天皇、乃ち遷りたまふ。号けて後飛鳥岡本宮と曰ふ。 (略)又、吉野宮を作る。(略)岡本宮に災けり。 |

| 28 |

白雉 辛酉661~683 |

斉明7年(661) 天武元年(671) 天武10年(681) |

『海東諸国紀』斉明7年(661)辛酉白雉と改元し、都を近江州に遍す。 是歳、宮室を岡本宮の南に營る。即冬に還りて居します。是を飛鳥浄御原宮と謂ふ。 34年遡上で大化3年(647)3月天皇、新宮の井の上に居しまして、試に鼓吹の声を発したまふ。 |

| 29 | 朱雀 甲申684~685 | 天武13年(684) |

10月。壬辰(14日)人定に逮りて、大きに地震る。挙国男女叺唱、不知東西。則山崩河涌。(以下略) |

| 30 | 朱鳥 丙戌686~694 |

朱鳥元年(686) 朱鳥元年(686) |

正月。乙卯(14日)酉の時に、難波の大蔵省に失火して、宮室悉に焚けぬ。 7月。戊午(20日)元を改めて朱鳥元年と日ふ。仍りて宮を号けて飛鳥浄御原宮と曰ふ。 |

| 31 | 大化 乙未695~703 | 持統8年(694) | 12月。乙卯(6日)藤原宮に遷り居します。戊午(9日)百官拝朝す。 |

| 32 | 大長 甲辰704~712 | 大長元年(704) | 『開聞古事縁起』遂而臨着太宰府、御在干彼。越月奥於当神嶽麗欲営構離宮。故宣旨九州諸司也。 |

表以前の九州年号

【註釈】

(註1)古田武彦「九州王朝の文化」(『市民の古代』第五集一九八三年)

■「天皇が死ぬ、ということは一番悪いこと、一番不吉な例ですね。だから当然変わるわけです。先輩の中国の年号のどれを見たって、天子が死んで変わらない年号なんてないわけです。(略)」

(註2)古田武彦「法隆寺と九州王朝」(『市民の古代』第五集一九八三年)『古代は輝いていたIII -- 法隆寺の中の九州王朝』(一九八五年四月・朝日新聞社)ほか。なお釈迦三尊光背について最も詳細に論じているのは『聖徳太子論争』(家永三郎・古田武彦一九八九年十月新泉社)である。

(註3)九州年号は端政(五八九~五九三)以降、始哭・始大 ー 法興(五九一~六二二)の系列と、吉貴(五九四~)ー願転ー光元ー定居ー倭京の系列に別れ、仁王(六二三~)で一本化する。古田氏はこれを「兄弟統治」の現われとされる。

(註4)古賀達也「『君が代』の『君』は誰か -- 倭国王子『利歌弥多弗利』考」(『古田史学会報』三四号一九九九年十月小題「善光寺文書の『命長の君』」)

■「死期せまる利歌弥多弗利が、『我が済度を助けたまえ』という、いわば願文であり、ここにも『病状とみに悪化』『命、旦夕』のもう一人の倭王の姿を見るのである。(略)わたしの推測が当たっていれば、その願いや善光寺如来への「願文」もむなしく、病は治ることなく没したと思われる。と言うのも、九州年号「命長」はこの七年で終り、翌年「常色」と改元されているからだ。利歌弥多弗利崩御による改元ではあるまいか。(なお、文書中の「丙子」は架空の干支で、「丙午」の誤りと思われる。)

(註5)古田武彦『古代は輝いていたIII-- 法隆寺の中の九州王朝』(前出)

(註6)古賀達也「玉垂命と九州王朝の都」(『古田史学会報』第二四号一九九八年二月)

なお氏は、筑後地方の九州年号資料につき、端正元年(五八九)から白鳳まで八〇年ほど史料の「空白」があることから、七世紀初頭の大宰府建都により、九州王朝の中心勢力が筑前に移動したことと対応しているのではないかとされる。

(註7)古賀達也「白雉改元の史料批判 -- 盗用された改元記事」(『古田史学会報』七六号二〇〇六年十月)

(註8)白雉二年(六五一)には新羅との関係が極めて悪化し、新羅討伐が奏請された記事がある。

■白雉二年(六五一)是の歳に、新羅の貢調使知萬沙[冫食]等、唐の国の服を着て、筑紫に泊まれり。朝庭、恣(ほしひまま)に俗移せることを悪みて、訶嘖(せ)めて追ひ還したまふ。時に、巨勢大臣、奏請して曰はく、「方に今新羅を伐ちたまはずは、於後に必ず当に悔有らむ。其の伐たむ状(かたち)は、挙力(なや)むべからず。難波津より、筑紫海の裏に至るまでに、相接ぎて艫舳を浮け盈(み)てて、新羅を徴召(め)して、其の罪を問はば、易く得べし」とまうす。

[冫食]は、二水編に食。JIS第4水準98E1

この記事は、九州王朝は来るべき唐・新羅との戦に備え、戦場から遠い難波に遷都したとの考えを裏付けるものだろう。

(註9)古賀達也「朱鳥改元の史料批判」(『古代に真実を求めて』第四集二〇〇〇一年十月明石書店)

「朱鳥元年の徳政令」は以下の通り。

■朱鳥元年(六八六)七月丁巳(十九日)に、詔して曰はく、「天下の百姓の貧乏しきに由りて、稲と資材とを貸へし者は、乙酉の年(天武十四年、六八五)の十二月三十日より以前は、公私を問はず、皆免原せ」とのたまふ。

なお、古賀氏は朱鳥の徳政令を天武七年の筑紫大地震と関連付けられているが、時間的・地域的に考えて、後述の白鳳地震(天武十三年六八三朱雀元年)の被害救済の側面が強いのではないか。近畿天皇家の勢力地域の被害が大きいのは明白だから、徳政令を追認した理由もより鮮明となろう。

難波宮焼失後の九州王朝の天子の遷居先はどこだったのか、大胆に推理してみよう。

「朱鳥改元」に「仍りて」飛鳥浄御原宮と名づけたとあるが、「朱鳥」が何故「飛鳥」か、因果関係は不可解だ。しかし、朱鳥改元が九州王朝の事績であるなら、『書紀』の改元記事は盗用となる。そして、浄御原宮命名部分も同様に盗用であり、九州王朝の天子の遷居先が「飛鳥浄御原宮」だったとすれば、「仍りて」の意味も明確になる。即ち、

「元を改めて朱鳥元年と曰ふ。仍りて宮を『遷す』。号けて飛鳥浄御原宮と曰ふ」という元文から『遷す』がカットされたのではないか。西村氏は藤原宮は九州王朝の天子の為の宮とされているが、難波宮焼失後藤原宮完成まで飛鳥浄御原宮に遷居していたとは考えられないだろうか。問題として提起したい。

これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)・『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。Created & Maintaince by" Yukio Yokota"