『隋書』俀国伝の「俀王の都(邪靡堆)」の位置について(会報158号)

女王国論 野田利郎(会報161号)

『隋書』俀国伝を考える 岡下英男(会報155号)

何故「俀国」なのか 岡下英男(会報164号)

『隋書』俀国伝の都の位置情報 古田史学の「学問の方法」 古賀達也(会報178号)

倭国と俀国に関する小稿 谷本論文を読んで 日野智貴(会報177号)

俀王の都への行程記事を読む

『隋書』俀国伝の新解釈

姫路市 野田利郎

はじめに

『隋書』俀たい国伝には、『三国志』の倭人伝と同様に中国の使者が俀王の都を訪問した時の行程記事がある。しかも『隋書』は「隋」が滅亡した十八年後に成立し、撰者の魏徴ぎちょうは隋・唐代の人であり、『隋書』は同時代文献といえる。

『隋書』は「倭」を「俀」と書く。これまで倭国を九州王朝とする立場から、俀王の都は九州にあったとされ、行程記事も九州島内のことと理解されてきた。

しかし、隋朝は南北朝を統一した北朝系の王朝である。一方、倭国は朝鮮半島南部の軍事的支配権を自称し、南朝の冊封を受け、宋、斉、梁から使持節都督、安東将軍等に任官されてきた。梁の天監てんかん元年(五〇二年)を最後に、南朝との朝貢の記述がなくなったとはいえ、北朝への朝貢はなく、隋からみると倭国は南朝系の残存勢力であった。

五八九年に隋は陳を滅ぼし中国を統一する。それから十一年後の開皇二〇年(六〇〇年)に俀王は隋に使者を派遣する。この時の朝貢までに俀国は隋から侵攻されたときの対策を実施したと思われる。例えば、防御体制を強化し、さらに都や重要施設を北部九州から本州や九州南部へと移動させるなどである。本稿は俀王の都を「俀国伝」の記述に従って求め、その結論は次の通りとなった。

第一に隋使の裴清は竹斯国に至り、また東して秦王国に至っている。秦王国は豊前と長門の西部に跨る地域にあった。

第二に秦王国から十余国を経て海岸へ到達する。この「十余国」とは瀬戸内海の十余国の海域のことである。瀬戸内海の両岸の国々、つまり北岸の長門・周防・安芸・吉備・播磨・摂津と南岸の豊・伊予・讃岐・淡路・和泉等は、瀬戸内海の海域を統治していた。隋使は船で瀬戸内海の十余国の海域を通り過ぎ、大阪湾の難波附近の「海岸」に達した。

第三に「海岸」に小徳が出迎える。また、十日後に大礼が郊労し、まもなく都に至ったことから、俀王の都は難波附近にあった。

第四に、俀国伝の冒頭に「俀国は百済・新羅の東南にあり。水陸三千里」とある。三千里は隋の里で約一六〇〇キロメートルに相当する。隋の国境を遼東半島の営口附近とすると難波附近が該当し、第三の結論と一致した。

なお、本稿は『隋書』の原文に百納本、訳に岩波文庫を使用する。また、原文の引用文は旧字のままとした。

Ⅰ俀国伝の構成

『隋書』は他の史書と異なり、その国の由来を詳細に記述する。そのため俀国伝の構成は次のようになっている。括弧内はその部分の冒頭の句である。

(イ)俀国の地理的な位置(「俀国」)

(ロ)俀国の由来(「魏時」)

(ハ)開皇二十年の隋への朝貢(「開皇二十年」)

(ニ)俀国の制度・風俗等(「王妻号雛弥」)

(ホ)大業三年の隋への朝貢(「大業三年」)

(ヘ)隋使の俀国への訪問(「明年」)

俀国伝は俀国の由来を(ロ)に書いている。しかし、これまでは由来の文の一部を俀国のことと理解されてきた。そのため、(ヘ)の俀王の都への行程文を読む前に、由来の内容をあきらかにする必要がある。

Ⅱ俀国の由来

俀国伝の冒頭に「俀国は百済・新羅の東南にあり。水陸三千里、大海の中において、山島に依って居る」と地理的な位置を説明する。次に俀国の由来を記載する。この由来の原文を次の三つに区分して検討する。

①魏時、譯通中國。三十餘國、皆自稱王。夷人不知里數、但計以日。其國境東西五月行、南北三月行、各至於海。其地勢東高西下。都於邪靡堆、則魏志所謂邪馬臺者也。

②古云、去樂浪郡境及帶方郡並一萬二千里、在會稽之東、與儋耳相近。漢光武時、遣使入朝、自稱大夫。安帝時、又遣使朝貢、謂之俀奴國。桓靈之間、其國大亂、遞相攻伐、歴年無主。有女子名卑彌呼、能以鬼道惑衆、於是國人共立爲王。有男弟、佐卑彌理國。其王有侍婢千人、罕有見其面者、唯有男子二人給王飲食、通傳言語。其王有宮室樓觀、城柵皆持兵守衞、爲法甚嚴。

③自魏至于齊梁代、與中國相通。

以上の①は魏の時代、②は魏以前の漢の時代、③は魏以降の時代となっている。

一.魏の時代

俀国の魏の時代のことを、「魏時」として次のように記載する。

「魏の時、訳を中国に通じるもの三十余国、皆自ら王と称す。夷人里数を知らず、ただ計るに日を以てす。その国境は東西五月行、南北は三月行にして、各々海に至る。その地勢は東高くして西下り、邪靡堆に都す、則ち『魏志』のいわゆる邪馬台なる者なり」

この文には『三国志』や『後漢書』に記述されていない事が書かれている。そのため、次のように隋の時代のことと理解されてきた。

①(隋の頃まで)倭人は里数を知らず日数を距離としていた。

②(俀国の)国境は東西五月行・南北三月行で、各々海に至る。

③その地勢は東高く西下り邪靡堆やひたいに都がある。

しかし、「魏の時」の文に、隋の時代のことが書かれるとは考えられない。

以前の「史書」に記載されてない「魏の時代」の事を『隋書』が書くことができたのは、隋の使者が俀国を訪問したことや、俀国から使者が二回隋を訪問し、さらに、俀国の沙門が数十人、隋に留学するなどと、魏の時代の新たな知見を得たからと思われる。

魏の時の文の意味を次のように考える。

(イ)魏のときに倭人は初めて里を知り、それまでは歩く日数を距離としていた。

(ロ)魏の頃、倭には卑弥呼に附庸される国以外に豪族が居り、それを含めると倭の勢力範囲は東西五月行、南北三月行であった。

(ハ)邪靡堆とは地形のことある。「邪」は「邪馬」、「靡」は「なびく」、「堆」は「うずたかい丘」で「山裾の帯状の丘」となる。卑弥呼の宮殿は邪靡堆にあった。そこを隋使は訪問し、実見したので、「則ち『魏志』のいわゆる邪馬台なる者なり」の感想となったと考える。

二.魏以前の漢の時代

魏の時を基点に、それ以前の時代の出来事を「古よりいう」として記載する。内容は『後漢書』の要約である。ただ「倭奴国」を「俀奴国」とするなど『後漢書』の記述と相違があるが、卑弥呼共立までの出来事を書いている。訳は省略した。

三.魏以降の時代

漢代を古とし、魏代を起点とし、魏以降の時代を 「魏より斉、梁に至り、代々中国と相通じる」と書いている。

以上のとおり、由来の記事は整然と区分され、「魏の時」を中心に、それ以前の漢代と魏以降の時代を記載する。文章の構成上からも「魏の時」の文中に、隋の時代のことが書かれることはないと考える。

Ⅲ俀王の都への行程

大業三年に俀王の多利思北孤は隋へ使者を遣わし朝貢する。その翌年に隋使が俀国を訪問し、俀王の都までの行程を「明年」以降に書いている。「明年」から「此後遂絶」の俀国伝の末尾までの文を五つに区分して読むことにする。

①明年、上遣文林郎裴清使於俀國。度百濟、行至竹島、南望※羅たんら國、經都斯麻つしま國、迥在大海中。(※は身+冉)

②又東至一支國、又至竹斯國、又東至秦王國。其人同於華夏、以爲夷洲、疑不能明也。

③又經十餘國、達於海岸。自竹斯國以東、皆附庸於俀。俀王遣小德阿輩臺、從數百人、設儀仗、鳴鼓角來迎。後十日、又遣大禮哥多毘、從二百餘騎郊勞。既至彼都。

④其王與清相見、大悅、曰「我聞海西有大隋、禮義之國、故遣朝貢。我夷人、僻在海隅、不聞禮義、是以稽留境内、不即相見。今故清道飾館、以待大使、冀聞大國惟新之化。」清答曰「皇帝德並二儀、澤流四海、以王慕化、故遣行人來此宣諭。」既而引清就館。

⑤其後清遣人謂其王曰「朝命既達、請即戒塗。」於是設宴享以遣清、復令使者隨清來貢方物。此後遂絶。

この後、①から⑤の冒頭の句を表題とし、その訳と説明を記載する。

一.「明年、上遣文林郎裴清」

「明年(大業四年、六〇八年)、上、文林郎ぶんりんろう裴清はいせいを遣わして俀国に使せしむ。百済を渡り、行きて竹島に至り、南に※(身+冉)羅国たんらを望み、都斯麻つしま国を経、迥かに大海の中に在り」

なお、「裴清」を『北史』では「裴世清」とする。『隋書』は唐第二代太祖の諱いみな「李世民」をさけて裴清としたとされるが、本稿では「裴清」のままで記載する。

(1)百済

大業四年の裴清の俀国の訪問は大業三年の俀国の朝貢に応えたものである。

ただ、隋からの初めての使者が俀国の案内がなく、訪問したとは思えない。大業三年の俀の使者はそのまま長安に留まり、翌年の大業四年三月に「百済、倭、赤土、迦羅舍國」と共同の朝貢(帝紀第三、煬帝上)を行い、帰国に際し、百済の使者と共に「裴清の俀国の訪問」の案内役を務めたと考えられる。

そのため、俀国への訪問が百済経由になっている。百済の本土で百済の使者と別れ、その後に竹島(註1)へと至ったと考える。

(2)竹島

竹島は朝鮮半島の西南の珍島附近にある島である。竹島から俀国の使者が単独で案内を開始する。竹島から見た俀国の様子が書かれている。口語に訳すと次のようになる。

「竹島から望むと、南に※(身+冉)羅国(済州島)がある。次に目を都斯麻国(対馬)の方に向けると、対馬を経た、はるかに大海の中に(俀国の都が)ある」

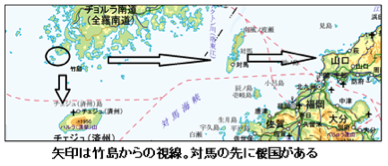

矢印は竹島からの視線。対馬の先に倭国がある

(3)都斯麻国(対馬)

これまで「經都斯麻国、迥在大海中」を対馬に上陸すると読まれてきた。しかし、対馬は「至」でなく「経」と書かれている。「経」は「ある場所へ行く途中にそこを通る」意味である。一方、「至」は「やって来る、到着する」意味がある。字の形は「矢が地面につきささったさまを示している」(『漢語林』)「経」の「通過とする」例に、このあとの「十余国を経て、海岸に達す」があるが、『隋書』の煬帝上、大業四年にも次の例がある。

「八月辛酉,上自ら恆岳を祀り、河北道の郡守は全員参集した。天下に大赦した。車駕が経する所の郡県は一年分の租調を免除した」

煬帝の車駕は特定の郡・県に留まることなく、通過したことを「経」で表している。

竹島、一支国、竹斯国、秦王国には「至」を使用し、対馬について「至」でなく「経」を使用したのは対馬には留まることなく、「視線」が通り過ぎたからである。

視線は対馬を経て、はるか大海の中にある俀国の都に向かっている。仮に、裴清自身が対馬へ至ったとすると、「都斯麻国を経、迥かに大海の中に在り」と書かれているから、裴清の次の行程は「一支国、竹斯国、秦王国、十余国」のすべてをカットし、直接、俀王の都へ行くことになってしまう。やはり、視線が通り過ぎたのである。視線が対馬を経過したことを地図に矢印で記載した。

二.「又東至一支國」

「また東して一支国に至り、また竹斯ちくし国に至り、また東して秦しん王国に至る。その人、華夏かかに同じ。以て夷洲いしゅうとなすも疑いて明らかにする能わざるなり。」

(1)一支国

竹島から一支国(壱岐)へと至ったから「東」と書かれている。これを都斯麻国(対馬)から一支国に至るとする説がある。しかし、都斯麻国から一支国では「南」となる。対馬を経由しないで竹島から一支国に至ったから「東」である。

(2)竹斯国

次に、一支国から竹斯国(筑紫国)へと至る。壱岐から九州の沿岸は見えるから方向の記載はない。

裴清の訪問は親善だけでなく、俀国の国情の調査を兼ねている。

俀国伝に「阿蘇山あり。その石、故なくして火起り天に接する者、俗以て異となし、因って禱祭を行う。」の記事がある。「由来」に記載したが、裴清は卑弥呼の旧都を訪問した可能性がある。おそらく、その時に有明海を南下し肥後を訪問したと思われる。

秦王国

秦王国

(3)秦王国

「また東して秦王国に至る」と、単純に竹斯国から次の国を記載することから、竹斯国が行程記事の目的国(俀王の都)とは思われないのである。

隋の煬帝の弟の子が「秦王」であることから、秦王国と命名したのは隋朝ではなく、俀国での呼び名と思われる。

秦王国は「その人、華夏に同じ。以て夷洲となすも、疑いて明らかにする能わざるなり」とある。

「その人」を「俀の人」とする説があるが、「其の」の用例に2種類がある。一つは「其の国境」などと表題の国を指す場合とあと一つは「有阿蘇山、其石無故火起」などと直前の名詞を指す場合である。「秦王国其人」は「其」の直前の名詞である「秦王国」を指している。

「華夏」とは中国人が自国を誇っていった語である。「夷洲」とは夷人の国で、ここでは俀国のことである。

文の意味は「(秦王国の)その人は中国人と同じで、ここは夷人の国であるが、中国にいるかと疑って迷うほどである。」である。つまり、秦王国には中国の文化があったことになる。秦王国の場所については確定した説がない。

しかし、隋使の行程は「竹斯国、秦王国、十余国、海岸」の順である。このあとに検討するが「十余国」とは「瀬戸内海の十余国の海域」であったから、竹斯国の東と瀬戸内海の間に秦王国はあったことになる。

この条件を満たすのは、豊前国と長門国の西(旧山口県豊浦郡)を併せた地域であり、そこを秦王国と考えた。その理由は次の通りである。

第一に豊前国は筑紫国の真東にあたる。また、大宝二年(七〇二年)の豊前国の戸籍に秦氏一族の濃密な分布があり、秦氏の痕跡がある。

第二に長門国の西、山口県の旧豊浦郡は現在の下関市の大部分と美祢市の一部にあった。下関市には幡生の地名や「幡生はたぶ八幡宮」があり、幡生は秦に通じている。

また、幡生町の北、約三十五キロメートルの旧豊浦郡豊北町に弥生時代中頃の遺跡、「土井ヶ浜遺跡」がある。この遺跡から約三〇〇体の人骨が出土した。埋葬の特徴として、大陸のある北西の方向を見るかのように頭を南東に於いてあり、中国大陸からの渡来人と考えられている。DNA分析でも土井ヶ浜弥生人は、二五〇〇年前の中国山東省の古集団に類似するなど、旧豊浦郡に渡来人の関係遺跡がある。

第三に、旧豊浦郡と豊前とは関門海峡を挟み隣接し、同じ「豊」の字を使用する。海峡の支配は両岸を支配する必要があり、おそらく、二つの地区は一つの勢力圏にあったと考えられる。

秦王国を豊前と旧豊浦郡とすると、竹斯国から秦王国へは海上からではなく、陸路と思われる。おそらく、大宰府、穂波郡、嘉麻郡、田川郡を経て、豊前の行橋附近にいたったと考える。

三.「又経十余国、達於海岸」

「また十余国を経て、海岸に達す。竹斯国より以東は皆俀に附庸ふようす。俀王、小德の阿輩臺を遣わし、数百人を従え、儀仗を設け、鼓角を鳴らして来り迎えしむ。後、十日、又大礼の哥多毘かたひを遣わし、二百余騎を従えて郊労せしむ。既に彼の都に至る。」

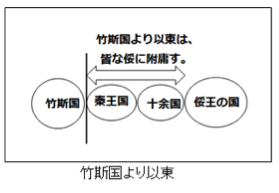

岩波文庫は「竹斯国より以東は皆俀に附庸す」で文を区切り、次の文を「俀王」から始める。しかし、文の目的は俀王の都へ至ることであり「彼の都に至る」までが連続した文である。「竹斯国より以東は皆俀に附庸す」とは、海岸までの国の説明文であり、本文に挿入されたと考える。

(1)十余国

(イ)「秦王国」から「十余国」への方向の記載がない。しかし、「竹斯国より以東は皆」とある。「皆」には「十余国」が含まれているから、総体として「秦王国から十余国を経て海岸」の方向は東である。

(ロ)「また十余国を経て、海岸に達す」

これまで、「十余国を経て海岸に達す」の「十余国」を陸と考えてきたのは、行程記事を次のように「海岸に達す」で終了すると考えてきたからである。

「度百濟、行至竹島、南望※(身+冉)羅國、經都斯麻國、迥在大海中。又東至一支國、又至竹斯國、又東至秦王國。其人同於華夏、以爲夷洲、疑不能明也。又經十餘國、達於海岸。自竹斯國以東、皆附庸於俀。」

海岸で終了すると竹斯国からの行程は「竹斯国、秦王国、十余国、海岸」となるから、この「海岸」は九州島の東岸にあり、十余国は九州島の内部の陸上とされ、俀王の都は竹斯国にあるとされてきた。しかし、次の記事から、俀王の都は竹斯国にはないと思われる。

第一に、竹島から望んだ対馬の先にある俀国は、本州の方向であり、九州ではなかった。

第二に、竹斯国に俀王の都があるなら、行程記事の竹斯国で文章が終り、何らかの説明があると思われるが、なにもなく「又至竹斯國、又東至秦王國」と「秦王国」へ文がつながっている。これは「竹斯国に俀王の都がない」ことを表している。

つまり、行程記事を「達於海岸」で終了させる読み方では、行程記事を解読できないことになる。

そこで、俀国伝の行程記事を「既至彼都」までと考えて検討する。下線の部分が追加した部分である。

「度百濟、行至竹島、南望※(身+冉)羅國、經都斯麻國、迥在大海中。又東至一支國、又至竹斯國、又東至秦王國。其人同於華夏、以爲夷洲、疑不能明也。又經十餘國、達於海岸。自竹斯國以東、皆附庸於俀。俀王遣小德阿輩臺、從數百人、設儀仗、鳴鼓角來迎。後十日、又遣大禮哥多毘、從二百餘騎郊勞。既至彼都、」

(傍線部分の訳「俀王、小德の阿輩臺を遣わし、数百人を従え、儀仗を設け、鼓角を鳴らして来り迎えしむ。後、十日、又大礼の哥多毘かたひを遣わし、二百余騎を従えて郊労せしむ。既に彼の都に至る。」)

これまでは「自竹斯國以東、皆附庸於俀」を行程記事のまとめと理解されていた。しかし、行程記事は「既至彼都」まで続いており、「自竹斯國以東、皆附庸於俀」は海岸までの国を説明する挿入句であった。

十余国を経た先にある海岸に達すると、「數百人を従え、儀仗を設け、鼓角を鳴らして迎え来る」また、その十日後には「二百余騎で迎えくる」ことから、この「海岸」の先に陸があることになる。つまり、「十余国」とは海で、その先の陸の「海岸」に上陸したことになる。

竹斯国の東の「秦王国」は豊前・長門地域にあった。「秦王国」と「海岸」に挟まれた「十余国」とは瀬戸内海の十余国の海域と考えられる。瀬戸内海には北岸に長門・周防・安芸・吉備・播磨・摂津等、南岸に豊・伊予・讃岐・淡路・和泉等があり、両岸を合わせると十余国がある。瀬戸内海の海域は十余国によって統治されていたと思われる。つまり、「十余国を経て、海岸に達す」とは、瀬戸内海の十余ヵ国の海域を通り過ぎて、瀬戸内海の東の端の海岸に到達したことを表している。

これまでも俀の都を近畿とする説はあったが、俀国伝には瀬戸内海の描写がないと否定されてきた。しかし、「十余国を経て、海岸に達す」に瀬戸内海が描写されていたのである。

(ハ)「また十余国を経て、海岸に達す」には「至」でなく「達」が使用される。「至」はある条件に従うとおのずからそこに到達する場合に使用される。しかし「達」には「とどける」の意味があり、能動的に特定の場所に到着する。

従って、「十余国を経て海岸に達す」の「海岸」は目的の海岸であり、途中の北岸や南岸の海岸は対象外となる。十余国の先にある海岸を目指して、その海岸に到着したことになる。

(2)海岸

瀬戸内海を東に進み、十余国を経て、達した海岸とは大阪の難波の海岸である。「海岸に至る」でなく「海岸に達す」から、この海岸が目的地であることが判る。しかし、なぜ、「海岸」の名を記載してないのであろうか。

俀国伝を振り返ってみると、竹島から竹斯国までは国名が記載されている。しかし、筑紫国を離れ、俀国に附庸されている国に入ると一変し、「秦王国」、「十余国」、「海岸」と固有名詞がなくなる。秦王国の名も固有名詞ではなく、秦王の末裔と自称する人の国の意味の可能性がある。

固有名詞を記載しない理由は不明であるが、俀国に附庸された年数が浅く、土地の部族と?王との間で定まった名がないことが原因と思われる。そのため裴清は名を記載することができなかったのではないだろうか。ただ、竹斯国と隣接した秦王国は俀国に附庸され、竹斯国との境界となるから、単に「国」と称することもできず、その地の部族が自称した名を記載したと思われる。

固有名詞がなくても、瀬戸内海を長方形とすると、西の海岸は豊前・長門の海岸であり、東の海岸は俀王の海岸と特定することができる。おそらく、俀王の「海岸」といえば難波附近の海岸を指していたと思われる。

(3)彼の都

挿入句を除いた部分を再度記載する。

「また十余国を経て、海岸に達す。俀王、小德の阿輩臺を遣わし、数百人を従え、儀仗を設け、鼓角を鳴らして来り迎えしむ。後、十日、又大礼の哥多毘かたひを遣わし、二百余騎を従えて郊労せしむ。既に彼の都に至る。」

(イ)「俀王、小德阿輩臺を遣わし、数百人を従え、儀仗を設け、鼓角を鳴らして来り迎えしむ」の文は「又十余国を経て、海岸に達す」に連続している。海岸は俀王の直轄地である。俀王は直轄地に小徳を遣わし、数百人で出迎えさせた。小徳は俀国の第二位の高官である。その海岸の近くに迎賓館を設け,裴清等を歓迎し、十分な休憩と俀王との面談の準備の場を与えたと思われる。裴清らは周辺を見学し、俀国の国情や聞き取りなどを行ったと考える。

(ロ)「後、十日、又大礼の哥多毘かたひを遣わし、二百余騎を従えて郊労せしむ。既に彼の都に至る。」とある。

海岸に到着した十日後、俀王との面談するために迎賓館に第七位の官である大礼が遣わされ、二百余騎で都に案内した。

海岸からの距離、方向の記載がなく、「既にして彼都に至る」とある。郊労を受けて、すぐに俀王の都に到着する。つまり、迎賓館の近くに俀王の宮殿があったことになり、海岸地帯に俀王の都もあったと思われる。

(ハ)俀国伝には都の名、さらに都のあった国名の記載がない。

そのことは『隋書』だけではなく、『旧唐書』、『新唐書』の倭国や日本の場合も同様である。『旧唐書』、『新唐書』にも平城京・平安京の名や大和国・山城国の記述はない。中国人にとって都とは城郭に囲まれた都城であるが、俀国、倭国、日本のいずれも「城郭なし」とある。都城がない都には、その名は書かれないようである。

竹斯国より以東

竹斯国より以東

(4)竹斯国より以東

目的の「海岸」に達したあと、これまでの行程を振り返って、「竹斯国より以東は皆俀に附庸す(自竹斯国以東皆附庸於俀)」と説明を挿入する。「自〇〇以東」の読み方は、基準点の〇〇は指示領域には入らないのである。つまり、基準点の「竹斯国」は指示領域の「俀の附庸」に入らないのである。これは、『三国志』の場合も同じであるが、念のために『隋書』から二つの例を挙げる。

①『隋書』、列傳第四十八、西域伝の吐谷渾とよくこん。

「伏允、懼おそれ、南、山谷の間に遁にぐ。其の故地、皆空むなし。西平の臨羌りんきょう城より以西,且末しょうまつ以東,祁連きれん以南,雪山以北,東西四千里,南北二千里,皆隋の有為り。郡縣の鎮戍ちんじゅを置く。」

西域の国、吐谷渾を煬帝は滅ぼした。「西平臨羌城」、「且末」、「祁連」、「雪山」は皆中国領である。中国領に四方を囲まれた中に吐谷渾の国があった。「自西平・臨羌城以西」という場合、その指示領域の故地に、基準点の中国領である「西平郡の臨羌城」は当然入らないのである。他の西・南・北辺についても同じである。(註3)

②『隋書』、列傳第四十八、西域伝の曹国。

「国内に悉神を持っており、西海より東の諸国は並びてこの事を敬う」

「自西海以東諸國」の西海とは地中海である。東の諸国には地中海は入らないのである。

以上のとおり、「自竹斯國以東、皆附庸於俀」とは竹斯国より東は皆、俀に附庸するとなり、以東には竹斯国は含まれないのである。つまり、竹斯国は俀の都でなく、俀に附庸もされていないから、俀国の中の豪族と考えられる。海岸から俀国の都までは俀王の直轄地であり附庸の対象外となる。

四.「其王與清相見」

「其王と清は相見え、大いに悦んで曰く、『我れ聞く、海西に大隋礼義の国ありと。故に遣わして朝貢せしむ。我れは夷人、海隅に僻在へきざいして、礼義を聞かず。これを以て境内に稽留けいりゅうし、即ち相見えず。今故ことさらに道を清め館を飾り、以て大使を待つ。冀ねがわくは大国惟新の化を聞かんことを』清、答えていわく『皇帝、德は二儀に並び、沢は四海に流る。王、化を慕うの故を以て、行人を遣わして來らしめ、ここに宣諭す。』と。既にして清を引いて館に就かしむ。」

この文の直前は「既に彼の都に至る」である。裴清が都につくと俀王との面談が始まり、友好的であったことを記述する。

五.「其後清遣人謂其王」

「その後、清、人を遣わしてその王にいっていわく、『朝命既に達せり。請う即ち塗みちを戒めよ』と。ここにおいて、宴享を設け以て清を遣わし、また使者をして清に随い、来って方物を貢せしむ。この後遂に絶つ」

(イ)裴清の帰国に際し、俀国は使者を随行させ、方物を貢せしめている。この遺使は帝紀の「大業六年春正月、己丑,倭國遣使貢方物」の遺使記事に該当すると考える。なぜなら裴清が俀国訪問のため長安を出発したのは、帝紀の大業四年三月の共同朝貢の後であり、帰国が大業六年正月となると一年八カ月後の帰国となり、時系列から無理がないからである。

(ロ)「この後遂に絶つ」とは大業六年正月以降のことになり、この後には朝貢記事もなく、何らの矛盾も生じない。

Ⅳ水陸三千里

俀国伝の冒頭に「俀国は百済、新羅の東南にあり、水陸三千里,大海の中において、山島に依って居る」とある。この距離からも、俀王の都の位置がわかる。

一.水陸三千里

従来、「水陸三千里」を『三国志』の狗邪韓国から末蘆国までの「千余里」を三倍した三千里とされてきた。しかし、倭人伝の狗邪韓国と末蘆国の「三千余里」は海岸間の距離である。

これを「水陸」と表示することはおかしい。仮に、「陸」を対海国・一大国の半周行程とすると、千四百里を加算した四千四百里となって三千里と異なる。

国の距離とは都までの距離であり、境界までの距離なら対馬までの距離の「水行千里」と書かれるはずである。水陸三千里とは隋から俀の都までの距離である。

二.難波の海岸

前史書の数値を引用する場合に、短里が継承されることもある。

しかし、「水陸三千里」の表記は他の史書に見当たらず、短里ではない。隋の一里は約五三八メートルで三千里は約一六〇〇キロメートルに相当する。起点を長安とすると直線距離でも博多までが約二〇〇〇キロメートル(約三千七百里)となるから、起点は長安ではない。そこで起点を隋の東の国境、遼東半島の営口付近としたときの各距離を表示する。

①鹿児島までは約一三〇〇キロメートル。(約二千四百里)

②難波附近までは、約一六〇〇キロメートル。(約三千里)

距離から九州島内は該当せず、難波附近が該当する。このように行程記事とピッタリと一致したのは、裴清の公式の目的は親善としても、軍事的な報告を主要な任務としていたからと思われる。(完)

註

(1)石田敬一「『隋書』俀国伝の竹島について」(『古代史の十字路』ミネルヴァ書房、「日本の生きた歴史」第二)

(2)古田武彦『邪馬壱国の証明』(角川文庫)三〇七頁。

これは会報の公開です。新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"