前期難波宮の築造準備について 正木裕(会報

124号)

盗用された任那救援の戦い -- 敏達・崇峻・推古紀の真実(下) 正木裕(会報126号)

盗用された「仁王経・金光明経」講説 正木裕(会報126号)

盗用された任那救援の戦い

敏達・崇峻・推古紀の真実(上)

川西市 正木 裕

九州王朝説では一世紀光武帝から金印を与えられた「委奴国王」、三世紀「俾弥呼・壹予」、五世紀「倭の五王」、六世紀「磐井」、六〜七世紀「多利思北孤」などは全て九州王朝の天子(大王)であると考えられる。

従って、「任那を支配し、新羅や高句麗と半島での覇を競った」のも当然九州王朝の事績となるはずだ。しかし、『書紀』ではこうした半島での事績は全て近畿天皇家のものであるかのように書かれている。

そうであれば『書紀』のこうした記事群は九州王朝の事績(九州王朝の史書)からの盗用であり、かつ様々な「潤色」が施されていることになろう。

本稿では、『書紀』敏達・崇峻・推古紀に記す「対新羅の任那救援戦記事」を分析し、これらの記事は任那がなお存在した時代の、九州王朝の事績からの盗用であることを述べる。

(なお、紙面の関係から、本号では敏達・崇峻紀と推古八年・九年の任那救援戦について記す。)

一、盗用された推古紀の任那救援戦

1、任那滅亡後の任那・新羅の「交戦」記事

『日本書紀』推古紀に、一つの「不思議」がある。それは「新羅と任那」についての記事だ。

任那は欽明二十三年(五六二)に、新羅によって滅亡させられている。

◆『書紀』欽明二十三年(五六二)春正月に、新羅、任那の官家を打ち滅しつ。〈一本に云はく、二十一年に、任那滅ぶといふ。総ては任那と言ひ、別ては加羅国・安羅国・斯二岐しにき国・多羅国・卒麻そちま国・古嗟こさ国・子他こや国・散半下さんはんげ国・乞[冫食]こちさん国・稔礼にむれ国と言ふ。合せて十国なり。〉

[冫食]は、JIS第4水準ユニコード98E1

これに対し、倭国は同年七月に、大将軍紀男麻呂を派遣し、新羅を討伐しようと試みたが、男麻呂の警告に反した河辺臣の独走と新羅の偽計により逆襲を受け、倭国造手彦は辛うじて逃走したが、将軍河辺臣ほかが虜になり、調吉士伊企儺いきなが殺される等大敗を喫した。

◆欽明二十三年七月是月。大将軍紀男麻呂宿禰を遣し、兵を将て[ロ多][ロ利]を出づ。副将河辺臣瓊缶にへ、居曾山(こそむれ)を出で、新羅の任那を攻る状を問はむとす。遂に任那に到る。(略)紀男麻呂宿禰、勝ち取りて師を旋し、百済に入りて営む。軍中に令して曰はく、「夫れ勝ちても敗れむことを忘れず。安けれども必ず危きことを慮(おもひはか)るは、古の善き教なり。今処るところの彊畔(さかひ)、豺狼(あた)交接(あひまじは)れり。而るを軽かるしく忽れて、変(のちの)難(わざわひ)を思はざるべけんや。(略)深く警(つつし)み戒(いさ)めて、斯(こ)の令を務め崇ぶべし」といふ。(略)

河辺臣瓊缶、独り進みて転(いよいよ)闘(たたか)ふ。(略)新羅の闘将曰く、「将軍河辺臣、今降したがひなむ」といふ。乃ち、軍を進めて逆(むか)へ戦ふ。鋭を尽してとく攻め破りつ。(*倭国の)前鋒(さき)の傷(やぶ)るる所、甚だ衆し。倭国造手彦、自ら救ひ難きを知り、軍を棄て遁(のが)れ逃ぐ。(略)闘将、自ら営の中に就(い)りて、悉に、河辺臣瓊缶等、及び其の随へる婦を生けながら虜にす。

[ロ多][ロ利]の、[ロ多]はJIS第3水準ユニコード54C6、[ロ利]はJIS第3水準ユニコード550E

それ以降任那が回復されたことはない。にもかかわらず推古八年(六〇〇)には、その任那と新羅が「交戦」した記事がある。

◆(1),推古八年(六〇〇)春二月に、新羅と任那と相攻(せ)む。天皇、任那を救はむと欲す。

(2),是歳、境部臣に命(ことおは)せて大将軍とす。穂積臣を以て副将軍とす。〈並に名を闕せり。〉則ち万余の衆を将て、任那の為に新羅を撃つ。是に、直に新羅を指して、泛海(ふね)から往く。乃ち新羅に到りて、五つの城を攻めて抜く。是に、新羅の王、惶みて、白旗を挙げて、将軍の麾(しるしのはた)の下に到りて立つ。多多羅たたら・素奈羅すなら・弗知鬼ほちくゐ・委陀わだ・南加羅・阿羅羅あらら、六つの城を割きて、服(したが)はむと請す。時に、将軍、共に議(はか)りて曰はく、「新羅、罪を知りて服ふ。強ひて撃たむは可よからじ」といふ。則ち奏し上ぐ。爰に天皇、更、難波吉師神を新羅に遣す。復、難波吉士木蓮子を任那に遣す。並に事の状を検校へしむ。爰(ここ)に、新羅・任那、二つの国、使を遣して調(みつき)貢(たてまつ)る。仍りて表(ふみ)を奏りて曰さく、「天上に神有します。地に天皇有まします。是の二神を除きたまひては、何いずくにか亦畏かしこきこと有らむや。今より以後、相あい攻むること有らじ。且また般柁を乾さず、歳毎に必ず朝まうこむ」とまうす。則ち使を遣して将軍を召し還す。将軍等、新羅より至る。即ち新羅、亦任那を侵す。

欽明二十三年(五六二)という、推古八年から三十九年(一本では四十一年)も前に新羅に併合され、消滅した「任那」と、併合した「新羅」とが、「相攻む」というのは、何としても不可解だ。また、「万余の衆を将て、“任那の為に”新羅を撃つ」というのも「任那の存在」が前提になっている詞であり、結局この記事は「任那滅亡前」の出来事としか考えられないのだ。(註1)

2、「一運(六十年)」前は任那防衛戦の最中

ところで、『書紀』では神功紀記事が「二運(一二〇年)」繰り上げられていることが分かっている。これは『書紀』の編纂に於て、「干支の合う年に記事を移動(繰り上げ・繰り下げ)する手法が用いられた」ことを示すものだ。(註2)

そして、推古八年(六〇〇)二月の「一運(六十年)」前の欽明元年(五四〇)九月には、新羅討伐軍の規模・陣容を検討した記事がある。

◆(3),欽明元年(五四〇)九月己卯(五日)に、難波祝津宮に幸す。大伴大連金村・許勢臣稲持・物部大連尾輿等従ふ。天皇、諸臣に問ひて曰はく、「幾許いくばくの軍卒いくさをもて、新羅を伐つことを得む」とのたまふ。物部大連尾輿等奏曰。少許の軍卒をもては、易(たやす)く征つべからず(略)。」

つまり推古八年記事が、「一運(六十年)」前の欽明元年(五四〇)のものであれば、激化する新羅と任那の紛争(新羅の侵略)に対応し、二月に任那救援を企図し(*推古八年二月記事(1),)、九月に具体的な「軍容(陣立て)」を検討した。その結果「幾許いくばくの軍卒(いくさ 少ない兵力)」では討伐は困難との結論となる(*欽明元年九月記事(3),)。

この判断を受け、大将軍境部臣・副将軍穂積臣のもと、「万余の大軍」を以て任那の為に新羅を撃つ(*推古八年是歳記事(2),)こととなったのだ。つまり、欽明元年二月に、新羅に侵略され窮している任那の救援を計画し、九月には新羅討伐に必要な軍容を検討したが、「幾許の軍卒」ではだめだと判断し、「万余の衆」という軍容を整えて新羅を攻めたという「合理的な戦術展開」となる。

そして、この新羅討伐戦に一定の勝利を得た結果、停戦(新羅の任那侵略停止)と、新羅の朝貢が開始された。このように推古八年記事は、「一運(六十年)」前の欽明元年から切り取られたものだったと考えれば、任那滅亡の遥か後年に新羅・任那が「相攻む」という矛盾は消滅するのだ。

3、決定的な推古三十一年の「任那滅亡」記事

これを決定づけるのが推古三十一年(六二三)の「任那滅亡記事」だ。

◆推古三十一年(六二三)是歳、新羅、任那を伐つ。任那、新羅に附きぬ。

推古三十一年とあるが、岩波『日本書紀』が底本とする「天理本」は推古三十年が空白だ。一方、「岩崎本」では推古三十年(六二二)のこととある。そうならばこの記事の「一運(六十年)」前は五六二年で、「『書紀』欽明二十三年(五六二)春正月に、新羅、任那の官家を打ち滅しつ」と見事に一致するのだ。

4、対新羅戦の成果は「失地回復」

なお、推古八年記事(2),は、「白旗を挙げて」などの句から、一見“完勝”のように見えるが、「強ひて撃たむは可よからじ」とは、戦場の将軍より、「新羅討伐は望めないので、一定の条件を付して“和議(停戦)”を行うべき」との奏上だったと考えられる。何故なら、推古八年記事(2),に、新羅から得たと記す多多羅・素奈羅・弗知鬼・委陀は、継体二十三年(五二九)に新羅に奪われた多多羅・須那羅・費智ほち・和多わたなどの旧領(失地)であり、これを回復したに過ぎないもので、「新羅領内へ侵攻しての討伐」には至っていないからだ。(註3)

かつ、大軍を半島に長期間駐留させるのは困難で、和議・停戦を余儀なくされたことは容易に推測出来るだろう。

倭国軍が帰還するや、「新羅の任那侵略が再開された」とする(*推古八年是歳記事(2),末尾)のは、長期的に見れば「新羅が優勢」となっていた状況の反映と考えられよう。

5、欽明二年(五四一)四月記事は推古九年(六〇一)三月記事に繋がる

また、欽明二年(五四一)四月に任那諸国の官人と任那日本府の吉備臣が百済に赴き、百済聖明王と「倶に詔書を聴うけたまはる」との記事がある。

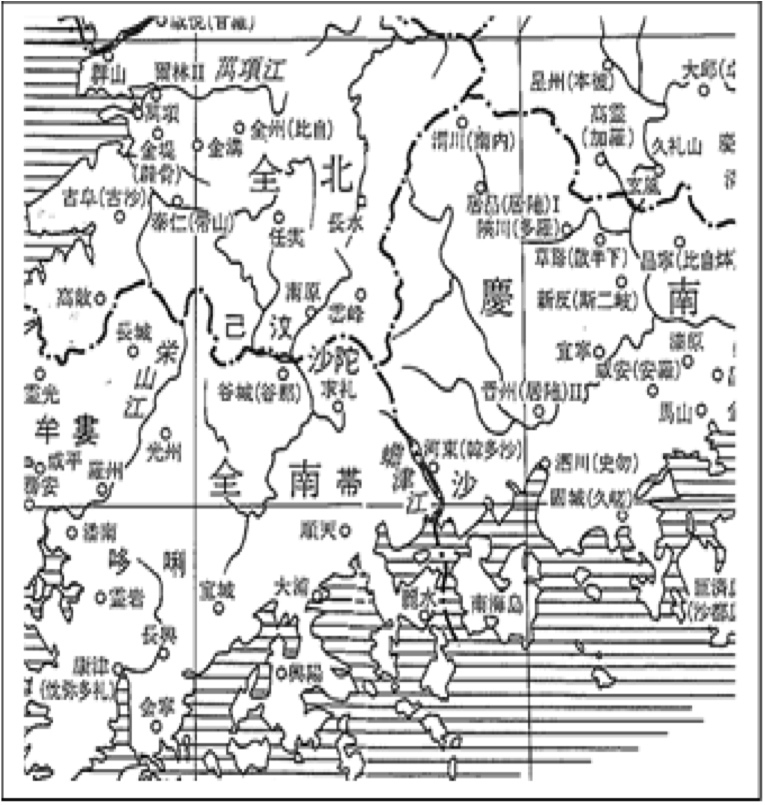

◆(5),欽明二年(五四一)四月に、安羅・加羅・卒麻・散半奚・多羅・斯二岐・子他等と任那の日本府吉備臣と、〈名字を闕せり。〉百済に往(ゆ)赴きて、倶(とも)に詔書を聴(うけたまは)る。百済の聖明王任那の旱岐等に謂(かた)りて言はく、「日本の天皇の詔のたまふ所は、全ら、任那を復建せよといふを以てせり。」(図1)

不思議なことに、この記事では「倶に聴る」と“詔の受け手”の記事があるのに「詔書を宣した人物」の名が無い。ところが推古九年(六〇一)三月に「坂本臣糠手」が「急ぎ任那を救え」との「詔」を宣るべく百済に派遣されている。緊急かつ重要な詔であるのに、その後の経過は一切記されていない。

◆(5),推古九年(六〇一)三月戊子(五日)に、大伴連齧を高麗に遣し坂本臣糠手を百済に遣して、詔して曰はく、「急すみやかに任那を救へ」とのたまふ。

これも「一運(六十年)」遡る欽明二年(五四一)のことだったなら、「三月」に詔をもって坂本臣を派遣し、「四月」に、任那諸国代表と百済聖明王とに、「任那を救へ」との詔を「倶に」聴(うけたまは)らせたことになる。月の並びも「三月派遣、四月宣詔」と、事の順序通りとなる。「推古九年(5),任那を救えと“言い”」、「欽明二年(4),任那を復建せよと“言われた”」という二つの記事は、見事に相和しているではないか。

そして、この詔は、欽明元年の停戦と朝貢の約束にもかかわらず、再び任那侵略を始めた新羅に対し、前年に奪還した阿羅羅(安羅)・多多羅(多羅)・南加羅(卒麻・子他等)を始めとする任那諸国と百済が一致して戦い防衛するよう要請した、つまり「対新羅戦線の再構築」を図ったものとなる。

6、新羅との和議に反対した百済聖明王

その詔を聴いた時の百済の反応は、出兵に関し、至って“前向き”なものだった。

◆欽明二年四月。今、寡人(おのれ)汝(いまし)と力を戮(あは)せ、心を并(あは)せて、天皇の翳(みたまのふゆ)に頼(かく)れば、任那必ず起らむ」といふ。因りて物贈ること各差(しな)有り。忻忻(よろこ)びて還る。

しかし、欽明二年七月条で聖明王は、「夫れ新羅の甘言に誑あざむくことを希ねがふは、天下の知る所なり。汝等妄に信うけて、既に人の權はかりごとに墮ちき。」と述べている。

これは、一方で百済に「任那復興」のための出兵を要請しながら、その反面、推古八年是歳条(*実際は欽明元年)に「難波吉師神を新羅に遣す」とあるように、新羅にも使者を遣し「和議」交渉が進められていることを知り、強い不信感を表明したものだ。

そして、「爰ここに恐るらくは、誣しひ欺ける網穽あみあなに陷ち罹かかりて、国を喪うしなひ、家を亡して、人の繋虜とりことならむことを」と新羅との和解への反対意見を表明し、「願はくは今其の隙間ひまを候うたがひて、其の備へざるをうかがひて、一もはら兵を挙げて取らむ。」と和議ではなく強硬策を進言している。

この倭国・任那・百済の出方(共同戦線構築)については、新羅も相当に警戒し注意を払っていたと思われる。それが推古九年(六〇一)(一運前は欽明二年)九月の「新羅の間諜」譚だろう。

◆推古九年(六〇一)九月戊子(八日)に、新羅の間諜者(うかみのひと)迦摩多、対馬に到れり。則ち捕へて貢る。上野に流す。

そして、欽明二年七月の聖明王の進言を受け、欽明二年十一月には新羅出兵が議せられる。これが推古九年(六〇一)十一月(五日)の記事に移されたと考えられるのだ。

◆推古九年(六〇一)十一月甲申(五日)。新羅を攻むることを議(はか)る。

こうして、欽明二年(五四一)四月の「詔を聴かせる」記事に欠けているそれまでの経緯と、七月の百済聖明王の「強硬策進言」のその後の経過、つまり「欠けていた」欽明二年記事の「前後譚」が、六十年後の、推古九年(六〇一)三月の「坂本臣糠手の百済派遣」と、九月の「新羅の間諜捕縛」と十一月の「新羅討伐の議」記事として浮かび上がってくることになる。

結局、推古紀の任那救援戦記事は、任那が存在していた「一運(六十年)」前の記事からの盗用だった。

二、崇峻紀の任那記事も盗用だった

1、年代が合わない大将軍「紀男麻呂宿禰」

このように述べると、「そういうが、任那復興の希求は推古紀に限ったことではなく、歴代の天皇記事にあるではないか。現に崇峻四年(五九一)にも討伐軍の編成記事がある。六〇〇年なら崇峻の死で中断していた討伐行動の続きだと考えられる」といわれるかもしれない。

◆崇峻四年(五九一)秋八月庚戌朔に、天皇、群臣に詔して曰はく、「朕、任那を建てむと思ふ。卿等何如に」とのたまふ。群臣奏して言さく、「任那の官家を建つべきこと、皆陛下の詔したまふ所に同じ」とまうす。

冬十一月己卯朔壬午(四日)に、紀男麻呂宿禰・巨勢猿臣・大伴囓連・葛城烏奈良臣を差して、大將軍とす。氏々の臣連を率て、裨將(つぎのいくさのきみ *副将)・部隊として、二萬餘の軍を領て、筑紫に出居る。吉士金を新羅に遣し、吉士木蓮子を任那に遣し、任那の事を問はしむ。

この十一月記事では、「紀男麻呂宿禰」が新羅討伐軍の「大将軍」となっているが、欽明二十三年(五六二)七月の新羅討伐軍でも「大将軍」であり、それから二十九年が経過している。欽明二十三年当時三十才台だったとしても六十才台となる。彼は用明天皇二年(五八七)に「蘇我物部戦争」で「聖徳太子」側で物部守屋討伐に参加しているとはいえ、半島に渡海し「大将軍」として新羅討伐戦で、万余の軍を率いたというのには年齢的に無理があろう。

2、崇峻四年(五九一)は「筑紫まで」、欽明二十三年(五六二)は「半島以降」

しかも崇峻四年十一月記事は「筑紫に出居る」までの記述であり、「それ以降筑紫に送られた二萬餘の軍がどうなったか」について、一切触れられていない。

そして、先述の通り、欽明二十三年七月記事では、いきなり「[ロ多][ロ利]を出づ」と半島での戦の記述から始まる。[ロ多][ロ利]は百済南西部の栄山江に近い半島沿岸部(*北部九州様式の前方後円墳が集中する)と考えられ、男麻呂は勝利し百済に入営している。一方任那に入った副将河辺臣瓊缶は大敗し、捕虜となった。

◆欽明二十三年(五六二)七月是月。大将軍紀男麻呂宿禰を遣し、兵を将て[ロ多][ロ利]を出づ。(略)紀男麻呂宿禰、勝ち取りて師を旋し、百済に入りて営む。(略)副将河辺臣瓊缶、居曾山を出で、新羅の任那を攻る状を問はむとす。遂に任那に到る。(図2)

この、同じ紀男麻呂が大将軍となり新羅を討伐するという、崇峻四年(五九一)と欽明二十三年(五六二)の記事が、本来は連続していたなら、崇峻四年(五九一)は、欽明二十二年(五六一)となり、十一月に紀男麻呂を大将軍に任命、二萬餘の軍を筑紫に集結させ、そして翌欽明二十三年(五六二)に渡海し、七月に一斉に攻勢に出たことになる。そして男麻呂が率いた「氏々の臣連」の一人が副将「河辺“臣”瓊缶」だったことになるのだ。

結局、崇峻四年(五九一)十一月の大將軍紀男麻呂の「筑紫まで出居る」戦闘準備記事は、三十年前の欽明二十二年(五六一)十一月からの盗用であり、欽明二十三年(五六二)七月の大將軍紀男麻呂率いる半島での戦に繋がる一連の出来事であり、ここでは「三十年」繰り下げる手法が用いられていることになる。

3、木蓮子の任那派遣も怪しい

ところで、先掲の崇峻四年(五九一)十一月記事で、「吉士木蓮子いたび」が任那に派遣されている。これが紀男麻呂記事と一連のものなら三十年前の欽明二十二年のものとなろう。

「木蓮子いたび」に関しては、安閑元年(五三四)に安閑妃の父「物部木蓮子大連」が見えるが、これと別に「使者」としての記事では、崇峻四年のほか、(1)敏達四年(五七五)四月に「吉士木蓮子」が、(2)敏達十三年(五八四)二月に「難波吉士木蓮子」が、(3)推古八年(六〇〇)二月に「難波吉士木蓮子」が、夫々専ら任那に遣わされたことになっている。

◆敏達四年(五七五)。夏四月乙酉朔庚寅(六日)に、吉士金子かねを遣して新羅に、吉士木蓮子を任那に、吉士譯語彦を百済に使せしむ。

◆敏達十三年(五八四)春二月癸巳朔庚子(八日)に、難波吉士木蓮子を遣して新羅に使せしむ。遂に任那に之く。

◆推古八年(六〇〇)春二月、天皇、更、難波吉師神を新羅に遣し、復、難波吉士木蓮子を任那に遣す。並に事の状を檢校(かむが)へしむ。

しかし、先述の通り滅亡して久しい「任那に遣す」と言うのはどう見てもおかしい。これは任那の存在を前提とした記事だ。

加えて、この記事通りだと木蓮子は、五七五年から六〇〇年の二十五年間、敏達・崇峻・推古の三代の天皇に仕え、天皇が代っても同じ任那への使者の役目を続けたことになる。

4、敏達・崇峻紀は「三十年」繰り下げ

一方、これら敏達・崇峻紀の一連の「木蓮子の遣使」に関する記事が、共に「三十年」繰り下げられたものならどうだろうか。

敏達四年(五七五)は欽明六年(五四五)に、敏達十三年(五八四)は欽明十五年(五五四)に、崇峻四年(五九一)は欽明二十二年(五六一)になる。そして、推古紀は「六十年」繰り下げているから推古八年(六〇〇)は欽明元年(五四〇)となり、揃って「欽明紀」の「任那滅亡前」に収まることになる。

つまり「木蓮子」は「任那滅亡前の時代」において任那との外交を担当した人物で、欽明二十二年に紀男麻呂の出兵に伴い「任那に遣され、任那の事を問い」、これを最後に彼は史書から姿を消すことになる。

そして、翌欽明二十三年、「新羅の任那を攻る状を問い任那に到った」河辺臣は大敗し、「傷るる所、甚だ衆おおし」とある。即ち「任那に至った者」の多数が命を落としたのだ。

「木蓮子」記事が「三十年」繰り下げられているとすれば、「木蓮子」は派遣先の任那で「任那救援戦」の犠牲者となったと考えられよう。(次号に続く)

註

(註1)なお、通説では「滅びたのは任那の宮家であり、任那は存続した」などとするが、「宮家(屯倉)」が新羅と「相攻む」はずもなく、「任那(十国)」が新羅と相攻め、その結果『書紀』の「一本」にあるように「宮家を含む任那(十国)が滅ぼされた」ことは明らかだろう。

(註2)肖古王薨去記事は『書紀』では二五五年とされているが、海外史書で三七五年となり、また貴須王薨・枕流王即位去記事も一二〇年繰り上がっている。

◆『書紀』神功五五年(乙亥二五五)。百済の肖古王薨せぬ。

◎『三国史記』近肖古王三〇年(三七五)冬十一月王薨

◆神功六四年(甲申二六四)。百済の貴須王薨りぬ。王子枕とむ流る王、立ちて王と為る。

◎『三国史記』近仇首王十年(甲申三八四)夏四月、王薨。枕流王元年(三八四)継父即位

ちなみに、森博達氏によれば、『書紀』の編纂は、数人の手によって分担され、漢文の用法から、α群(巻十四〜二十一、二十四〜二十七)とβ群(巻一〜十三、二十二・二十三、二十八・二十九)と、巻三十に三分される。α群はおおむね正確な漢文で、β群には倭習が多く見られ、巻三十はα・β群の編纂後に付加されたものとする。神功紀は巻九、推古紀は巻二十二で、共にβ群に属する。神功紀・推古紀が同じ編者であるから、同じ盗用手法を用いたというのは十分にあり得ることだ。なお、雄略紀(十四)から用明・崇峻紀(二十一)まではα群で編者が異なるとされる。

(註3)旧任那と新羅との境界付近に位置するこれらの地域を得るには、“後背地”の任那が既に回復していることが前提となる。「任那復興が成就した」などという事実は無いから、この記事はやはり任那滅亡以前の記事となる。

これは会報の公開です。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。古田史学会報一覧へ

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"