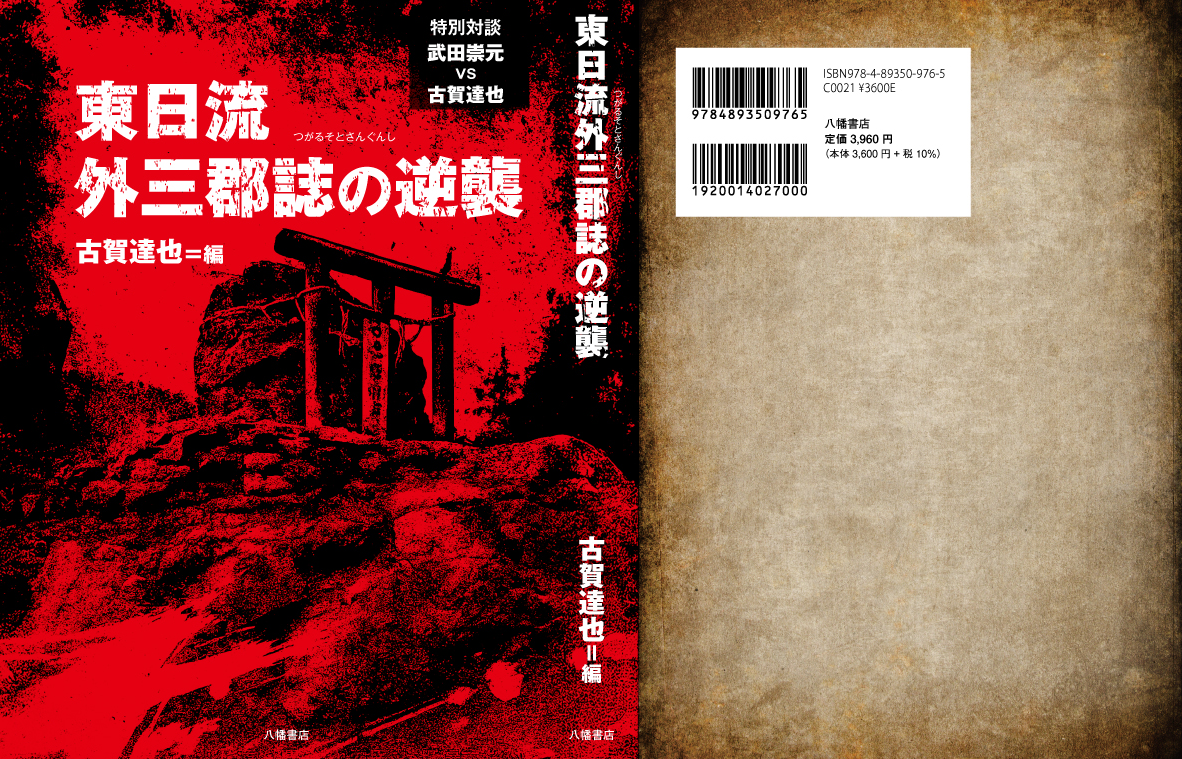

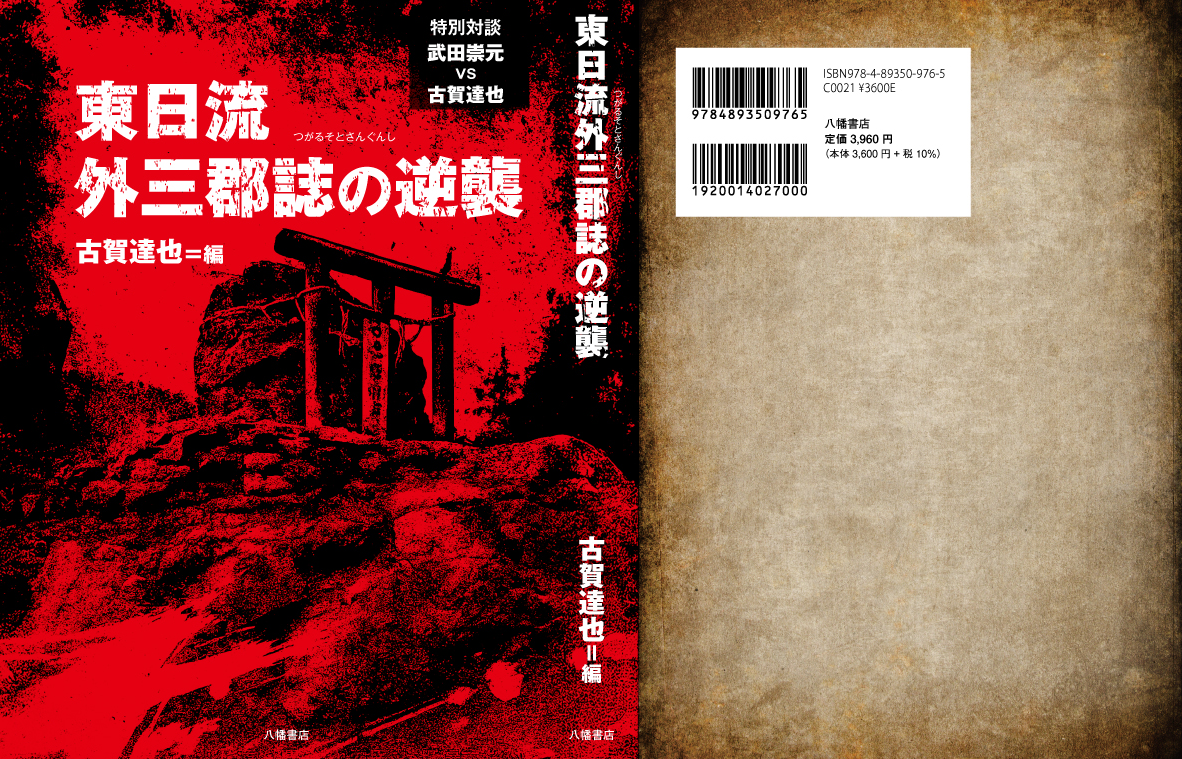

古田武彦・古代史コレクション10 『真実の東北王朝』 へ

『新・古代学』第1集 (新泉社 1995)へ

闘論(和田家文書 -- 東日流外三郡誌)へ

YouTube講演「東日流外三郡誌の逆襲」出版記念講演

和田家文書の真実 -- 『東日流外三郡誌の逆襲』 出版記念 古賀達也

学界は長く、この書を「偽書」と断じてきた。

笑い、罵り、語る価値すらないと切り捨ててきた。

だが、それでも足を止めなかった者たちがいる。

北の果て、語部の記録に宿った“もう一つの日本”。

−−それは、封じられた真実か。それとも、壮大な反逆か。

すべては、壁の内側に飼い慣らされた歴史を打ち壊すために

古賀達也

始めの数字は、目次数です。

一 「和田家文書」 の大分類/二 明治・大正写本の史料状況/三 史料への背信、 「偽作キャンペーン」/四 文献史学のアプローチを

________________________________________________________________________________________________________________________

●目次

________________________________________________________________________________________________________________________

【以下、『カミサマをたずねて 』津軽赤倉霊場の永助様】より転載

046 民心を宿す民間伝承(九頁)/古代津軽のアラハバキ神信仰(十八頁)/恐山、 死者の霊魂が集まる山 霊媒師イタコ(二一三頁)

________________________________________________________________________________________________________________________

※以上「秋田孝季奉納額の発見 -- 「和田家文書」現地調査報告 古賀達也」は『古田史学会報』創刊号(一九九四)に収録されたものを改稿

※初出は、『古田史学会報』二号(一九九四)。本書収録にあたり修正加筆した。

※初出は、『古田史学会報』五号(平成七年二月)。本書収録にあたり改稿した。

※以上初出は、「平成・翁聞取帖 -- 『東日流外三郡誌』の事実を求めて 」『新・古代学』 第三集 新泉社 一九九八年。本書収録にあたり修正加筆した。

この書簡とは別に青山兼四郎氏には、『古田史学会報』六号(一九九五年)に「『東日流外三郡誌』 は偽書ではない」という一文をして投稿していただいた。関係部分を以下に転載する。

『東日流外三郡誌』 は偽書ではない/福士貞蔵先生との関係/中傷記事の証拠を示せ

※初出は、『古田史学会報』四号(一九九五)。本書収録にあたり改稿した。

※初出は、『古田史学会報』六号(一九九五)。本書収録にあたり改稿した。

※初出は、『古田史学会報』七号(一九九五)。本書収録にあたり改稿した。

※インタビュー記事の初出は、『古田史学会報』一六号(一九九六)。本書収録にあたり改稿した。

※初出は、「新・古代学』のすすめ -- 「平成・諸翁聞取帳」起筆にむけて 古賀達也」『古田史学会報』八号(一九九五年八月)。本書収録にあたり改稿した。

________________________________________________________________________________________________________________________

※本稿初出は、『新・古代学』 第二集(新泉社 一九九六年)。本書収録にあたり改稿した。

109 はじめに -- 「民活」 偽作論の虚妄

112 一 『季刊邪馬台国』 編集部の古文書教養

1 「者」 「諸」/2 「徳」/3 「彦」/4 その他

116 二 奉行か代官か

津軽藩は新田開発のため各地に 「新田奉行」 を置いた/木作にいた新田奉行/「木作代官所」 について/和田家文書と考古学的事実の一致/福島城の築造年代/山王坊遺跡の配置/偽作論者の虚偽情報/【追記】

128 四 江戸時代の 「藩」 表記について -- 『季刊邪馬台国』 の詐欺的編集を批判する

「つもり」 で逃げる松田氏 「藩」 表記は江戸中期から/『耳囊』 十巻本は存在する/松田氏は 『東日流外三郡誌』 を読んだのか/「編集部注」 の 「犯罪的」 手口

136 五 寛政宝剣額の論理 -- 宝剣額は山王日吉神社にあった

140 あとがき

144 一 和田家墓石と長円寺過去帳の証言

146 二 『飯詰村史』 に記された 「庄屋 長三郎」

150 一 「東日流外三郡誌」 の諸本

151 二 伏せられた 「埋蔵金」 記事

152 三 失われた 「東日流外三郡誌」

153 四 二十余年前の未発表研究

参考「《永田富智氏へ のインタビュー》/『東日流外三郡誌』 戦後偽作説を否定する証言」

※インタビュー記事の初出は、『古田史学会報』一六号(一九九六)。本書収録にあたり改稿した。

参考 「寄稿 和田家文書「北斗抄」に使用された美濃和紙を探して 竹内強」(『和田家資料3 -- 北斗抄一~十』( 北方新社 藤本光幸 編 二〇〇六)

※初出は、『古田史学会報』二十八号(一九九八)。本書収録にあたり改稿した。

新野直吉氏の証言/津軽での邂逅/藤本光幸氏の墓前に誓う/福島城の鬼門は真北/「墳館ふんだて」 の発見

183 はじめに

183 前編

序論/ 「好太王碑」 論争の教訓/根拠なき 「八敬法造作説」/八敬法とは/「釈迦架空説」 すら飛び交う日本のの学界/ 一体 「仏説」 は存在するのか/小括

189 後篇

序論/「秋田家訓義」/ 文書の概要/真偽の判断/「安倍一族之脚跡」/ 文書の概要/真偽の判断/「正平元年之覚書」/文書の概要/真偽の判断/「安倍太郎胤未抄」/文書の概要/「秋田孝季系図」/文書の概要/真偽の判断/結論

________________________________________________________________________________________________________________________

201 一 趣旨

202 二 石塔山とは

202 三 石塔山の沿革と現状

203四 検証レポート -- 結論

206 五 検証レポート -- 考察と根拠

根拠1:土台まわり / 根拠:2陽迎門 / 根拠:3 巨石の上の木の根 / 根拠:4 陽迎門上部 / 根拠:5 陽迎門上部奥 / 根拠:6 石ノ塔沢下流からの全体像 / 根拠:7 神社周辺の山中 / 根拠:8 岩戸 / 根拠:9 蔵王堂 / 根拠:10 石ノ塔沢という名称 / 根拠:11 洞窟についての人々 の証言 / 根拠:12 魔ノ岳近辺のその他の痕跡 / 附記一「和田家文書」 内の記述

221 六 派生論点

223 七 終わりに

224 一 「和田家文書」 真作説の物証

226 二 「役小角」 銅板銘 データ

226 三 銅板銘 「北落役小角一代」 全文 (改訂版)

229 四 二つの 「役小角一代」 史料

福士貞蔵編 『飯詰村史』 (昭和二十六年)/福士貞蔵 『陸奥史談』 (昭和二十六年)

※以上初出は、「東日流外三郡誌とは -- 和田家文書研究序説」『新・古代学』 第一集 (新泉社 一九九五年)。本書収録にあたり修正加筆した。

五回目の津軽現地調査/昭和二十六年八月二十八日 「東奥日報」 に紹介された隕石/『東日流外三郡誌』に見える 「流星石」

※以上初出は、「平成・翁聞取帖 -- 天の神石(隕石)編 古賀達也」(『古田史学会報』十号 一九九六)。後に『新・古代学』第四集(新泉社 一九九九)「続 平成・翁聞取帖 -- 『東日流外三郡誌』の真実を求めて 古賀達也」『新・古代学』第四集(新泉社 一九九九)に収録。本書の掲載に当たり、改稿した。

「藩政前史梗概」 『飯詰村史』 (昭和二十六年)/開米智鎧 『金光上人』 (昭和三十九年)

ネット上で読める 「和田家文書」 / 『北鑑』 / 『和田家文書コレクション』 / 『和田家資料1〜5』

________________________________________________________________________________________________________________________

261 一 はじめに

262 二 調査報告書

1 発掘調査の報告書/2 文献上から検討した報告書

266 三 「和田家文書」 に出てくる宮沢遺跡史料

269 四 史料を読んでみよう

270 五 比較検証

城柵官衙/推定年代

271 六 むすび

274 一 天台寺の謎

275 二 浄法寺は地名なのか

276 三 「和田家文書」 の伝承

279 四 桂泉観音の諸縁起

280 五 『桂泉観音之御本地』

281 六 「和田家文書」 を裏付ける 『御本地』

283 まとめ

286 一 謎の寺院名

287 ニ 西行法師 「山家集」 に見える中尊寺

289 三 興福寺衆徒の配流

290 四 「和田家文書」 の 「西行旅譜」

291 五 中尊寺の白山神社は荒吐神社か?

295 六 浮上する仏頂寺

298 一 史料に記された日蓮の出自

299 二 日蓮宗側の見解と史料の限界

301 三 池上本門寺の尊像と 「清原氏女」 の発見

303 四 「清原氏女」 の正体をめぐる現地調査と見解

304 五 「日蓮の母= 清原氏女」 とする追加の史料

306 六 まとめ

309 一 政宗と實季の密議に語られた 「浅草キリシタン療養所」

311 二 山口与一は支倉常長か

312 三 浅草キリシタン療養所の実在を追う

314 四 ルイス・ソテーロの足跡と療養所の背景

314 五 「パストラーナ文書」

315 六 『ソテーロ伝』 『アマチ編遣使録』 と一致する 「和田家文書」

317 七 迫害と殉教の地に建つ教会

320 要旨

322 はじめに

325 一 行丘山西光院の金光上人墳墓

326 二 「偽書」 という先入観

328 三 『金光禅師行状』 までも否定する宗門内批判の構図

329 四 『勅修御伝』 の記述をどう読むか

321五 金光坊と隆寛坊を誤認した 『勅修御伝』

332 六入寂日を巡る宗内認識の自己矛盾

333 七宗門の責任と今後の課題

336 一 はじめに

337 ニ ツボケ族の大移動

石浦神社の由来/阿毎氏の三輪山大神と荒覇吐神/耶馬台国建国から東日流落着まで

345 三 大神神社と三ツ鳥居

大神神社/三ツ鳥居

352 四 おわりに

357 一 ロシアの南下

1 ロシアの南下政策/2 ベニョ フスキー事件

359 二 孝季一行の初回海外派遣

1 意次から倩季へ の北方探索の密命 / 2 意次から孝季へ 北方探索の依頼 / 3 和田長三郎吉次と孝季の書状のやり取り / 4 北方琛索の費用について / 5 孝季江戸城へ 安永乙未年 (一七七五) 八月カブールに至る 亜細亜の調書六巻を意次へ / 6 帰国後、 孝季から意次へ の報告 一七七五年の 力ブール / 7 初回海外派遣の出発年と帰帰国年について

369 三 山靼巡礼について

1 起源 / 2 艮日本國王大根子彦の山靼巡礼 / 3 往来三萬里の大行脚 /4 むすび

________________________________________________________________________________________________________________________

和田喜八郎さんとの出会い / ナンセンスな 『東日流外三郡誌』 裁判 / 「和田家文書」 の分類論/新偽書論をめぐって / 現地調査で確信したこと / 語部の伝承 / 柳田国男のアラハバキを知らなかった和田喜八郎 / 遮光器土偶のリアリズム / 石塔山の謎 / 山王日吉神社 / 田山花袋と 『外三郡誌』 / 和田長三郎吉次の実在証明 / 行方不明の五冊とM資金 / 秋田孝季と日和山の謎

________________________________________________________________________________________________________________________

429 一 「和田家文書」 群の分類試案

430 二 《α群》の史料性格と現状

431 三 《β群》の史料性格と課題

432 四 《γ群》の史料性格と価値

433 五 真偽論争の恩讐を越えて

434 六 冥界を彷徨う魂たち

古田史学の会 代表 古賀達也

青森県五所川原市飯詰の和田家に、先祖より受け継いだ、あるいは山中より発見した多くの文書・遺物がある。文書群は和田家文書と称され、そこには津軽(東日流)の古代から近代に至る伝承などが記されている。その文書群の一つ、東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)は昭和五〇年に『市浦村史資料編 東日流外三郡誌』として刊行され、脚光をあびた。本書はその和田家文書の史料価値を明らかにし、次世代へ研究のたすきを繋ぐことを願い記したものである。また、歴史資料としての考察のほか、和田家文書を取り上げるにあたって必ず記録せねばならない、今日にまで至る「偽作論」についても、その論争の当事者のひとりとしてわたしはここで改めて筆を取りたい。

わたしは一九九四年五月より四度にわたり、古田武彦氏(一九二六~二〇一五年)とともに現地調査に赴き、和田家文書に接することができた。その後も現地調査を続け、和田家文書について多くの知見を得た。そして何よりその研究の道中で、この文書と歴史に誠実に向き合わんと前を向き続けた人たちの想いを、過分ながら託されているという覚悟を決めている。現在もなお調査研究途上ではあるが、この三十年の総決算として本書を発刊することで、和田家文書への正当な評価と学問研究に貢献できれば幸いである。

和田家が収蔵していた文書は、今では散逸もあり、正確な数や内容は不明となったが、成立時期や性質により概ね次のように分類することが可能だ。

(A)江戸期(天明・寛政年間頃から幕末)に成立した文書類。(「寛政原本」とも呼ばれている)

(B)明治・大正期(一部は昭和初期)に再写された(A)の写本。

(C)江戸期の「参考書」類。(A)作成時の参考史料と思われるもの。

(D)明治・大正期に成立した文書類、あるいはその写本。

これら四分類について、それぞれの概要は以下のとおりである。

まず、(A)群は最も現存する数が少ない文書で、正確な数は不明である。一枚ものの「庄屋文書」「神社文書」なども、これにあたる。

(B)群は、寛政期(一七八九~一八〇一年)に成立した東日流外三郡誌などを、明治・大正期に複製した写本が中心であり、散逸したものを含めると推定数百点に及ぶ。この内、わたしや調査関係者、刊行担当者たちの目にふれたものだけでも四百冊以上はあった。現在は竹田侑子氏(秋田孝季集史研究会・代表)が和田家の依託を受けて主に大正写本などを管理している。

(B)群中代表的な東日流外三郡誌は、総収録数百九十三巻(冊)、二千二百五十九編という膨大な史料群だ(八幡書店版、昭和六三年から平成二年にかけて刊行)。八幡書店版『東日流外三郡誌』(全六巻)には、「東日流外三郡誌 三百六十九巻」が収録されていることから、同版刊行当時、すでに百数十巻ほどの明治写本が失われている、あるいは未発見ということになる。さらに、明治写本のほとんどは同版刊行後に失われており、現在実見しうるものはごく一部である。

これまで和田家文書論議の対象となってきたのは、これら(B)群文書である。これらは、江戸期成立の文書を明治・大正期、一部は昭和初期(昭和七年の年次を持つ「北斗抄廿七」の存在を確認)にかけて書写された、言わば再写文書であることから、その史料性格上、書写者による改編や追記がなされている部分がある。その結果、江戸期成立文書の写本に明治以後の知見や呼称が遺る箇所があり、このことが、和田家文書が戦後の偽作物であるとする「偽作論」の根拠の一つとされた。しかし、再写本に見られるこれらの現象をもって偽作の根拠とすることは、史料性格を無視した暴論、あるいは文献史学の基本を知らぬ所業であることは、歴史の真実と正しく向き合わんとする読者にとっては明らかであろう。

さらに、(B)群文書には明治・大正期書写者(和田末吉、和田長作。和田喜八郎氏の曾祖父・祖父)自身による(D)群文書が挿入されているケースもある。明確に挿入が判るケースもあるが、混然として判りにくいケースも見受けられるので、慎重な史料分析が必要である。

このように、(B)群は和田家文書中で量も膨大で、内容も多岐にわたるため、調査と並行して史料保存のための写真撮影・コピー・ビデオ収録を進めた。また、オンラインのデータベース化が藤田隆一氏により進められている。本書収録の藤田氏の論文「和田家文書デジタルアーカイブへの招待」を参照されたい。

次に(C)群だが、(A)寛政原本作成にあたっての参考資料だと推定される資料を指す。わたしもそのうち数点(『旧唐書』他)を実見した。なお、八幡書店の森克明氏によれば、和田家蔵書調査時に『日本政記』『近古史談」『大学章句』『校刻日本外史」『玉かつま』等を実見したとある(『東日流六郡誌大要別報』所収「『東日流六郡誌大要』覚書」、八幡書店、一九九〇年)。こうした文書の他に、金石文や版木・竹経・錦絵などもあったらしいが、わたしは実見していない。

最後の(D)群は、明治・大正期の教科書や、書簡類である。わたしが実見したものは(B)群文書中に貼り付けられているものや、綴じ込まれているものであった。和田末吉と福沢諭吉の書簡写本など、興味深い明治期の史料がある。

本項では、(B)明治・大正写本についてさらに詳しく説明を行う。

明治・大正写本の史料を大別すると、巻子本と冊子本、あるいは一枚ものに分類できる。巻子本は冊子本を巻子に再装丁したものが多いようだ。この巻子本への装丁作業は、明治・大正期に限らず戦後も行われていた。和田喜八郎氏の話では、紙の傷みが大きいものなどを巻子本に装丁したとのことであった。冊子本は、使用済みの大福帳の紙背を再利用したものが少なくない。これは、膨大な書写により、和田家が窮乏し、五所川原市の佐々木家より使用済み大福帳の提供を受けて書写を続けたためである。この大福帳自体も、明治・大正期の地方経済研究にとって、第一級の史料であり貴重なものだ。これら大福帳が明治・大正期のものであることは、裏面(大福帳としては表面)に明治や大正の年次が繰り返し記されていることで判明する。このような大福帳をのちの時代に大量に入手することは非常に困難であり、このこと一つを見ても、和田家文書を戦後の偽作だとすることは難しい。

通常、大福帳は縦半分に折りたたんだ紙を綴じているため縦長の形状をしている。和田家文書では大福帳のままの形で使用したものもあるが、多くは大福帳の紙を一枚一枚外して広げ、何も書かれていない裏面を表にして、二枚ずつ袋綴じのように張り合わせ、更にそれを冊子として製本した横綴じ本の体裁となっている。また、大福帳を再利用した冊子本とは別に、通常の和綴じ本の体裁のものもある。東日流外三郡誌にはこのタイプが多いようである。わたしが実見した東日流外三郡誌は、両方の製本形式が混在していた。なお、八幡書店版刊行時の調査では、収録した百九十三巻中、冊子本が百七十六冊(横綴じ本一冊、大福帳七冊を含む)、巻子本が二十六巻と報告されている(中村和祐氏「『東日流外三郡誌』の完結によせて」『東日流外三郡誌別報6』所収、八幡書店、一九九〇年)。

いずれの体裁にしても、膨大な量の写本作成には、大変な労力と時間を要しただろう。和田喜八郎氏の話では、祖母(祖父長作の妻)が傷んだ文書を再製本していたのを記憶しているとのことであった。ここまで整理した和田家文書の状況を見れば、和田喜八郎氏による偽作などという説がいかに成立困難であるかは一目瞭然だ。そこにあるのは、先祖の遺した膨大かつ貴重な文書を代々にわたり書写し、紙代に窮してなお、もらい受けた大福帳の紙背に書写を続けるという、和田家の執念とも言うべき偉業なのである。

『東日流外三郡誌』をはじめとする和田家文書は、ここまでに説明したとおり、江戸時代の寛政年間を中心に編纂された伝承史料群である。そこに記された「史料事実」は江戸期における人々の歴史認識であって、それは「歴史事実」とは異なる別の概念だ。したがって和田家文書は、そこに記された歴史叙述がどの程度歴史の真実を伝えているのかを研究する、文献史学の研究対象なのである。

しかし、『東日流外三郡誌』は不運に見舞われた。理不尽な偽作キャンペーンの発生である。偽作論者たちは、和田家文書に〝偽書〟のレッテルを貼り、文献史学の研究対象とする研究者に論難を加え、和田喜八郎氏による偽作とまで言い放ったのである。彼らの脆弱な論拠は、たとえば以下のようなものである。

和田家文書には、展覧会などのために作成されたレプリカ類が存在する。これらは戦後に作成されたもので、筆跡などを和田家文書に似せている。偽作論者は、これらのレプリカを鑑定し、写本本体であると誤認したうえで、戦後作成された偽作であるとした。わたしの見た範囲では、レプリカは厚く大きめの紙に書かれ、明治・大正写本とは大きさも紙質も全く異なっており、到底本物の写本であるとは言えないものであった。筆跡もくせ字や異体字などは近似するが、筆の押さえや返しが流暢で滑らかであり、和田家文書とは異なる。しかし、偽作論者には両者の区別がつかないようであり、誤鑑定に基づいた批判が行われた。学問的基礎を取り違えた誤鑑定から導いた所説は、研究者として厳に戒めねばならないことを付言しておきたい。

その他、「とんでもない」と言わざるを得ない偽作論の数々に、さらにはマスメディアまでもが加担し、正しい歴史研究のためとは到底言い難い目的で、わたしたちへの、そしてなにより文書を守り繋いできた人たちへの攻撃が長きにわたって続けられている。これは無知無学による誤りのみならず、明確に他者を失墜させるのための「偽作キャンペーン」なのである。

本書では、和田家文書研究発展のため、知り得たことを記し、同文書への言われなき中傷への反証も行った。偽作キャンペーンに学問的反証を行い、和田家文書を真っ当な文献史学の研究対象の場に戻すべく、本書は上梓されたのである。

掲載しているわたしの論文の中には、まさに偽作論との闘いの最も激しかった頃に執筆したものも含まれる。強硬な言葉や、度の過ぎた反撃の意思が見える表現も残るが、史料に対して不誠実な研究はしてこなかった自負があるため、残した。そして何より、あの時代のおぞましい弾圧を、そして正直に語れば我々の身を焼いた怒りを、時を超えて本書に残さねばならないとも思っている。ここまで戦ってきた同志に、そしてこれから先の未来で歴史研究の歩みの中で本書に出会った人に、この三十年の思いが熱を失わぬまま届けば、きっとその先に研究の道は続いていくと信じている。

しかし、わたしたちはこの炎をもって、何者かを焼くことを目的とはしないことをはっきりとここに宣言する。東日流外三郡誌とそこに記された真実のみを求める。本書は、この学問精神に貫かれている。東日流外三郡誌の逆襲が、本書から始まるのである。

〔令和七年(二〇二五)五月十日、筆了〕

古賀達也

本書序文の拙論「東日流外三郡誌を学問のステージへ ―和田家文書研究序説―」において、和田家文書を真っ当な文献史学の研究対象の場に戻すために本書を上梓した旨を述べた。ここにその研究方法を提起し、論理の導くところ、その予察をもって謝辞に代えたい。

序文にて、主に製作時代によってA~Dの群に史料群を分類した。本項では、書写者や書写時代、史料性格の違いをふまえて、次の三群への分類からの分析を試みる。

《α群》和田末吉書写を中心とする明治写本群。主に「東日流外三郡誌」が相当する。紙は明治の末頃に流行し始めた機械梳き和紙が主流。

《β群》主に末吉の長男、長作による大正・昭和(戦前)写本群。筆跡は末吉よりも達筆である。大福帳などの裏紙再利用が多い。「北鑑」「北斗抄」に代表される一群。

《γ群》戦後作成の模写本(レプリカ)。筆跡調査の結果、書写者は不詳。紙は戦後のもので、厚めの紙が多く使用されており、古色処理が施されているものもある。展示会用として外部に流出したものによく見られ、複数の筆跡を確認した。

これら三群はそれぞれが史料性格に特徴を持ち、史料批判の方法や必要な視点も異なっている。従来の和田家文書研究はこうしたことへの配慮が十分になされていたとは言い難く、そのため偽作論者からのあらぬ誤解や言いがかりさえ生じたこともあった。また、真作説に立つ研究にも、適切な史料批判がなされていたとは言い難いケースもあった。

この他に、古田武彦先生が寛政原本として公表した一群があるが(注①)、わたしとは見解が異なる史料もあり、更に精査研究のうえ、別途詳述する機会を得たい。

《α群》を代表する和田家文書は東日流外三郡誌だ。市浦村史版、北方新社版、八幡書店版の三つの刊本があるが、学問的に最も優れているのは八幡書店版であり、特段の事情がなければ研究者は同テキストを使用することを推奨する。

これらテキストの東日流外三郡誌は、江戸期成立の所謂寛政原本を明治時代に和田末吉が書写したもので、明治写本と呼ばれている。書写元本である寛政原本は失われており、これまでの和田家文書調査に於いて、寛政原本の片鱗も見ることはなかった。また、明治写本も八幡書店版が刊行された後、そのほとんどが行方不明となっており、恐らく、一括して他者の手にわたったものと推定している。

明治写本の行方を和田喜八郎氏に質したが、「飯詰公民館に貸していたが、建て替え時に燃やされた」とのことであった。しかし、わたしの調査ではそうした事実を確認できず、くり返し喜八郎氏に問い質したが、言を左右するばかりであった。

三十年前の平成の和田家文書調査のとき、古田先生から聞いたことだが、古物商が喜八郎氏に和田家文書を売って欲しいと言い寄っていたそうだ。古田先生にも、喜八郎氏を説得して欲しいと古物商が頼んできたとのことであった。古物商からのアプローチには注意するようにと、先生から言われた記憶がある。こうした経緯から、東日流外三郡誌明治写本が一斉に行方不明になったのは、時間経過による散逸ではなく、一括譲与あるいは売却があったのではないかと考えている。

明治写本は末吉の筆跡と紙の分析のために必須の史料群であり、《α群》史料の研究のためには、その所在を何としても探し出したいと願っている。なお、明治写本(東日流外三郡誌、東日流

六郡誌大要)のコピーが八幡書店から古田先生に提供されており、わたしも先生のご自宅でそれらを実見した。段ボール箱数箱に入っており、八幡書店での編集作業に用いられたものであった。このことを同書店の武田社長に確認したところ、「発刊後不要になったため、古田氏に提供した」とのことであった。明治写本が行方不明となった現在、同コピー版は貴重な資料である。

「北鏡」「北斗抄」などを中心とする《β群》は、《α群》ほどの散逸はなく、その多くは竹田侑子氏が保管している。それらは主に和田長作の筆跡であり、明治から大正時代の大福帳の裏に書かれているものが多い。そのため、大福帳としての使用年次が特定できるものもあり、不要になった後に和田家で再利用されたことがわかる。《β群》の史料批判は、大福帳としての使用面も含めてなされる必要がある。

令和五年の調査で「北鏡」を精査したところ、大福帳としての元来の使用者は同一商店であった。恐らく、和田家は不要となった大福帳を一括入手して、明治から大正にかけて「北鏡」の書写・編集に再利用したように思われる。なお、その書写元本は未発見だ。

史料性格は《α群》とはやや異なり、江戸期成立元本を書写したものとは別に、明治・大正期の末吉による記事が含まれたものもある。この場合、明治・大正期の用語や認識が用いられており、史料批判においては特段の留意が必要であろう。《β群》の調査研究については現在も進めている段階であり、本書続編にて発表できればと願っているが、その冊数が多く、全体像を明らかにするにはまだ多くの時間がかかりそうである。

和田家文書には戦後に模写された一群があり、それを《γ群》として、本来の写本群とは別のものとして位置づけた。それらは展示用に作成されたレプリカとも言うべき性格を有している。それを明治写本と勘違いした偽作説もあったが、紙質などから、一見して戦後の模写とわかるケースが多い。

わたしが《γ群》の存在を知ったのは、藤本光幸邸でのこと。それまで見てきたものとは様相が異なる和田家文書の一群を実見したときのことであった。そのとき、古田先生がわたしに耳打ちされた。「これらは明治写本ではありませんから、用心してください」とのことだった。後に、これが戦後に作成された《γ群》であることを知った。

和田家文書のレプリカが多数作成されていることを和田喜八郎氏に質したところ、本物(明治大正写本)を提供するわけにはいかないので、作成したとのことであった。わたしの見た範囲でも複数の筆跡があり、かなり達筆なものから、明治写本の筆跡に似せて書かれた稚拙なものなど様々であった。使用された紙はやや厚めのものが多く、古色処理と思われる薄墨で紙全体を着色したものが多かった。あるいは真新しい和紙に書かれた巻物もあった。

《γ群》に対して、元史料となる《α群》《β群》文書があるはずなので、そちらを研究対象とすべきであり、基本的には《γ群》をテキストとして扱うべきではない。そのためにも《γ群》とその他の写本とを見分ける眼力が研究者には要求される。わたしは三十代の当時、その見分け方を古田先生から学ぶことができ、幸いであった。

〔※この付近に写真を掲載。キャプション「藤本光幸氏・古賀達也・古田武彦氏 1995年、藤本邸にて」〕

本書を手に取り、ここまで読み進めでくださった方にはすでに十分伝わっているかと思うが、和田家文書の歴史は不幸の連続であった。なかでも所蔵者による偽作だとする、メディアによるキャンペーンはその最たるものであった。本稿で提起したような分類や正確な認識によることもなく、本来の学問的な史料批判に基づいた検証とは程遠い、浅薄な知識と悪質な誤解に基づく偽作キャンペーンが延々と続けられた。口にするのも憚られるようなひどい人格攻撃と中傷が繰り返された。そういった悪意の中で、和田家(五所川原市飯詰)は離散を強いられたのである。和田家文書を真作として研究を続けた古田武彦先生に対しても、テレビ(NHK)や新聞(東奥日報)、週刊誌(注②)などでの偏向報道・バッシングは猖獗を極めた。まるで、この国のメディアや学問が正気を失ったかのようであった。

しかしそれでも、真偽論争の恩讐を越え、学問の常道に立ち返り、東日流外三郡誌をはじめとする和田家文書を史料批判の対象とすること。これをわたしは世の識者、なかでも青森に生きる方々にうったえたい。本書はその確かな導き手となるであろう。その結果、和田家文書の分類が見直されることになったとしても、これまでの研究結果とは異なる新たな事実がみつかることになろうとも、わたしたち古田学派の研究者は論理の導くところへ行かなければならない。たとえそれが何処に至ろうとも(注③)。

あるとき、古田先生はわたしにこう言われた。「わたしは『秋田孝季』を書きたいのです」と。東日流外三郡誌の編者、秋田孝季の人生と思想を伝記として世に出すことを願っておられたのだ。思うにこれは、古田先生の東北大学時代(注④)の恩師、村岡典嗣(むらおかつねつぐ)先生が二十代の頃に書かれた名著『本居宣長』(注⑤)を意識されてのことであろう。

それを果たせないまま先生は二〇一五年に逝去された。ミネルヴァ書房の杉田社長が二〇一六年の八王子セミナー(注⑥)にリモート参加し、和田家文書に関する著作を古田先生に書いていただく予定だったことを明らかにされた。恐らく、それこそが『秋田孝季』だったのではあるまいか。先生が遺した『秋田孝季』の筆を、わたしたち門下の誰かが握り、繋がねばならない。その一著が世に出るとき、東日流外三郡誌に関わった、冥界を彷徨い続ける人々の魂に、ひとつの安寧が訪れることを信じている。

〔令和七年(二〇二五)五月十二日、筆了〕

(注)

①古田武彦・竹田侑子『東日流[内・外]三郡誌 ―ついに出現、幻の寛政原本!―』オンブック、二〇〇八年。

②「昭和薬科大学『有名教授』に吹き出した『古代史偽造スキャンダル』」『アサヒ芸能』平成六年(一九九四)九月二九日号。

③「論理の導くところへ行こうではないか。たとえそれが何処に至ろうとも。」は、古田先生が旧制広島高校時代の恩師、岡田甫先生から聞いた「ソクラテスの言葉」。

④東北帝国大学法文学部日本思想科、一九四五~一九四七年在籍。

⑤村岡典嗣『本居宣長』警醒社書店、一九一一年。岩波書店、一九二八年。

⑥正式名称は「古田武彦記念古代史セミナー」。公益財団法人大学セミナーハウス主催。

和田家文書「偽作」説に対する徹底的批判 (『古代に真実を求めて』第2集) へ

和田家文書「偽作」説に対する徹底的批判ーー筆跡学から「偽鑑定」を正す 古田武彦

『東日流外三郡誌』序論 日本を愛する者に 古田武彦 『新・古代学』第七集

累代の真実ーー和田家文書研究の本領 古田武彦『新・古代学』第一集

『東日流[内・外]三郡誌 ーーついに出現、幻の寛政原本!』 へ