『盗まれた神話』

(目次) へ

『「邪馬台国」はなかった』へ

古田武彦

『古事記』の深く蔵していた、珠玉の二章について語るときがきた。その第一は国生み神話の中にある。まず、確認しておきたい。『記・紀』の表記様式のことだ。前にも書いたように(本書二〇三〜二〇四ぺージ)、

(1) a「相津」と b「尾張の相津」

(2) a「日向」と b「筑紫の日向の・・・・」

(b)の場合、「尾張」「筑紫」といった冠辞は、いずれもその下の地域(「相津」や「日向の・・・・」)が「尾張国」や「筑紫国」の中に属する小領域であることを示していた。

これが表記のルールである。とすると「天あまの香かぐ山」「天の安河」「天の石屋戸いわやと」こういった表記はどうなるだろう。同じく「天国あまくに」に属する小領域に「香山」や「安河」や「石屋戸」がある。そういった表現だ。

事実、「天国」といった表現が『日本書紀』の一書〈日本旧記〉に出てくる。

請ふ。姉(天照大神〔あまてらすおおみかみ。本章はアマテルオオカミ〕を指す ーー古田註)、天あま国に照臨し、 自から平安なる可し。〈素戔嗚尊すさのおのみことの言葉 ーー神代紀、第七段、第三、一書〉

だから、

(A) 是の時、素戔嗚尊、天より出雲国の簸 (ひ)の川の上(ほとり)に降り到る。 〈神代紀、第八段、本文〉

とあるとき、これは当然「天国→出雲国」への移動を示している。例の、

(B) 天の石位(いわくら)を離れ、・・・・竺紫(つくし)の日向の高千穂の久士布流多気(くしふるたけ)に天降り坐す。〈『古事記』天孫降臨〉『記・紀』

というときは、当然「天国→筑紫国」の移動だ。

では、この「天国」もまた、「筑紫国」や「出雲国」と同じような、“地上の一定領域”を指しているのではないか? これが疑いの一石だ。“しかし”と論者はいうだろう。“『記・紀』には、天降る、という表現が頻出している。天孫降臨の場合もそうだ。これは「天上から地上へ」降りたことを意味しているのだ”と。

では、つぎの表記を見よう。

故、其の国(吉備きびの高島宮)より上り幸でし時、・・・・故、其の国より上り行きし時、浪速(なみはや)の渡(わたり)を経て、青雲の白肩(しらかた)の津に泊る。〈神武記〉

神武東征のとき、吉備→難波の行路で二回も「上る」の表記が出てくる。これは近畿の方を都、つまり原点とした表記だ。仲哀記に、「是に息長帯日売おきながたらしひめ命、倭やまとに還り上りし時、・・・・」とあるのと同じだ。

つまり、“地上のA点から地上のB点への移動”について、「上る」の語が使用されているのである(これは現代の汽車で首都たる東京中心に「上り」「下り」を使うのと同じだ)。このような使用例から見ると、「天降る」とあっても、これは“天国から天国以外の 地へ移動する”それを意味するだけだ。“天上→地上”の移動と見ねばならぬいわれはない。すなわち、“地上の一定領域に天国と呼ばれる地帯があったのではないか”このような帰結へと自然に、そして論理的に導かれてゆかさるをえない。

「天国」を地上と見なす説は、古くから存在した。最近でも、学界でこそ宣長・津田の二権威をうけて高天原(たかまがはら)天上説が定説化しているにもかかわらず、一般には高天原地上説をとって“ここぞ高天原”といい立て、情熱的に自説を展開する民間研究家は跡を絶つことがない。

この点の研究史について興味深くまとめたものに安本美典『高天原の謎』がある。安本は、天上説と地上説、大和説と九州説の各系譜を要領よく紹介したあと、みずから「九州の朝倉=高天原」説をたてている。

その根拠の一つは、甘木、夜須、香(高)山なとの、「天の」と『記・紀』で呼ばれている地名がこの地帯に多く分布していることにある。

しかし論理的には、安本が、(一)邪馬台国の中心をこの地域と見なしたこと(『邪馬台国への道』)、(二)卑弥呼と天照大神とを同一人物としたこと(『卑弥呼の謎』)、この二点の必然の帰結が、この「朝倉=高天原」説なのである。なぜなら、答えは簡単だ。天照の住んでいるところ、そこが高天原だからである。

この安本の見解を吟味しよう。

第一、「朝倉=邪馬台国」説。たしかに朝倉付近は卑弥呼の国の中心領域の一端に属する。なぜなら、そこは「筑紫後国」ではなく、「筑紫」に属したこと、「前つ君」の九州一円平定説話で明らかである。また「橿日かしひ宮の女王」も筑紫平定のさい、この地の「松峡まつお宮」を根拠地としたのであった。

一方、「陸行一月 → 一日」の原文改定に立ち、筑紫山門(やまと)説からこれをいわば北上させ、朝倉中心説へと移行せしめた安本の手法そのものは、わたしのうけいれえないところだ(肝心の博多湾岸 ーー須玖すく遺跡などーー は安本にとって旧来通りの「奴国」であり、「邪馬台国」ではないのであるから)。だが、朝倉などに関しては“結果的に一致する”わけである。

第二に、「卑弥呼=天照大神」説。これは遺憾ながら従いえない。この本の論証の示す通り、天照は三世紀の卑弥呼などより、はるかに悠遠、古えの存在なのである。

以下、「天照 ーー 卑弥呼」間の歴史を通観しよう。

天照大神は、九州王朝の始源の重要な神の一つだった。ニニギを「天国」から筑前に天孫降臨せしめたのであるから。(A)「天国→筑前」段階である。これに対し、「橿日宮の女王」は、こののち“筑前から筑後へ”進出した。つまり(B)「筑前→筑後」段階なのである。さらに「前つ君」は天孫降臨の地、前原の宮から九州一円の平定に向かった。(C)「筑紫→九州」段階だ。このときはじめて、九州王朝というにふさわしい実質がそなわったのである。

一方、東に向かって瀬戸内海領域の討伐時代がくる。(D)「九州→淡路島以西」段階だ(ただ、これは(C)に先立つ可能性もある)。倭王武の上表にいう、祖先の英雄時代たる「毛人五十五国」の平定時代である。ここに「倭人百余国」が成立する。

これが前漢の武帝の朝鮮を滅した時代(前一〇七年)、つまり前二世紀以前の状況なのである。ここではじめて、わたしたちは「絶対年代」に出会うのである。

こうしてみると、三世紀卑弥呼の時代は、右の「百余国」を「三十国」に統合し、各国の長官、副官もととのえられた“はるか後代”なのである。すなわち、天照大神と卑弥呼との間は、あまりにも遠いのだ。

安本とわたしとの、このような帰結の差異を生んだものはなんだろうか。それは、安本が天照と神武の間(アメノオシホミミ、ニニギ、ヒコホホデミ、ウガヤフキアエズ)をわずか四代と計算し、それに安本のいう古代王者の平均在位年数の十年をかけあわせ、天照の実在年代を割り出す、という方法をとったからである。

『古事記』においてはウガヤフキアエズ以下に厚い不分明の霧がかかっており(「五百八十歳」問題等)、『書紀』においては一方で史料につぎはぎの断絶(神代紀第十、第十一段の間)がある。他方、「神武紀」(帝王本紀)においては、「天孫降臨 ーー 神武」の間に彪大な時間(百七十九万一千四百七十余歳)の流れていることが強烈に主張されている。にもかかわらず、安本はこれらを一切かえりみなかった。“それらは「後代の造作」であり、系譜だけは信用できる”として、ただ四代分の計算をして、すなわち4×10=40で「四十年」を出し、もって解とした。 ーーこれが原因である。これでは、安本もくりかえしのべている“古文献の記事をむげに「後代の造作」として否定し去らないこと”という原則をみずから放棄することにならないだろうか。

この“天照大神は卑弥呼より古い”という命題については、ほかにも今まで論じられてきた。

「『古事記』の神話的な時間がプリミティヴな国家〕まで遡行する時間性をしめしていることが重要なのだ。そしてこのプリミティヴな〔国家〕の成立は魏志に記された邪馬台連合などから遙か以前に想定されるものである」(吉本隆明「起源論」、『共同幻想論』所収)

もっとも、吉本の論断をまつまでもなく、一素人の素朴な感想をもってしても、天照の天の岩戸ごもりの神話に見られる牧歌的なイメージと、卑弥呼の「宮室・楼観・城柵、厳かに設け、常に人有り、兵を持して守衛す」という峻厳な印象と、“あまりにもはるかな時間のへだたり”をそこに感ずるのではあるまいか。

さて、安本は今回の高天原問題について、これを地上の存在として「復権」させるという、すぐれた仕事を行なっている。その依拠点たる朝倉は、たしかに卑弥呼の国の一中心だ。にもかかわらず、安本の看過した一点、それは「天国は筑紫ではない」という命題だ。なぜなら、天孫降臨説話に示されているように、“天国から筑紫へ「天降る」”のであるから。ちょうど、“日向から筑紫へ行く”〈神武紀〉から、この日向は筑紫とは別国だ、というのと同じだ。

この点、朝倉はレッキとした「筑紫」だ。だから、ここから筑紫へ「天降る」と表記することはできない。では、筑紫でない“地上の「天国」”とはどこか? 問題はこのようにしぼられてくる。

安本は、その研究史略述のなかで、「高天原海外説」の系譜をも紹介している。朝鮮説(新井白石 ーー或る人の説として)、中国南部説(林羅山ら)、バビロニア説(ドイツのケンペル ーー元禄のころ来日)、マレー半島説(ドイツのW・ドイニッツ ーー東京医学校教授)などだ。

これらの地域に「天国」としての資格があるだろうか。 ーー否、それはない。『記紀」という文献の表記を正視する限り。なぜなら、「天国」から出雲や筑紫に天降るさい、途中の経過地が書かれていないからだ。バビロニアやマレー半島はいうまでもなく、中国南部からの場合でも、途中に“長途の海路を経てきた”描写があっていいはずだ。しかし、それは全然ない。その点、朝鮮半島から出雲へ行く場合はいい。海流にのればアッというまについてしまうだろうから。しかし、筑紫へ行くときは、やはり、対馬・壱岐という経過地があるのが普通ではないだろうか。ニニギが天孫降臨でのべた言葉にも、このルートが明示されていたのだから。

その上、朝鮮半島説にとって致命的なのはつぎの一文だ。

是の時に素戔嗚尊、其の子五十猛(いそたける)神を帥(ひき)ゐて新羅国に降り到り、曾尸茂梨(そしもり)の処に居す。〈神代紀、第八段、第四、一書〉

これは「天国」での“所行無状あづきなき”( ふるまいが無軌道という意味)によって、スサノオが「天国」から追放されたときの話である。

つまり、ここでは「天国→新羅国」が“降る”とされている。またこの同文の中で「新羅国」は「韓地」と表現されている。だから、やはり朝鮮半島は筑紫や出雲と同じく、「天国」ではないのである。

では、どこだろう。今、史料事実によって、それを示そう。

故かれ、爾ここに反かえり降りて、更に其の天あめの御柱を往ゆき廻めぐること、先の如し。是に伊邪那岐いざなぎ命、先に「あなにやし、えをとめを」と言ひ、後に妹いも伊邪那美いざなみ命、「あなにやし、えをとこを」と言ひき。此かくの如く言ひ竟おへて御合みあひして、生む子は、淡道之穂之狭別島(あわじのほのさわけのしま 註略)。次に伊予之二名いよのふたなの島を生む。此の島は、身一つにして面おも四つ有り。面毎おもごとに名有り。故、伊予いよ国は愛え上比売(註略)と謂ひ、讃岐国は飯依比古いいよりひこと謂ひ、粟あわ国は大宜都比売(おおげつひめ 註略)と謂ひ、土左国は建依別たけよりわけと謂ふ。次に隠伎おき之三子島を生みき。亦の名は天之忍許呂別(あまのおしころわけ 註略)。次に筑紫島を生みき。此の島も亦、身一つにして面四つ有り。面毎に名有り。故、筑紫国は白日別しらひわけと謂ひ、豊国は豊日別と謂ひ、肥国は建日向日豊久士比泥別(たけひむかひとよくしひねわけ 註略)と謂ひ、熊曾国は建日別と謂ふ。(註略)次に伊伎いき島を生みき。亦の名は天比登都柱(あめひとつばしら 註略)と謂ふ。次に津島を生みき。亦の名は天之狭手依比売あまのさでよりひめと謂ふ。次に佐度島を生みき。次に大倭豊秋津島おおやまととよあきづしまを生みき。亦の名は天御虚空豊秋津根別あまつみそらとよあきづねわけと謂ふ。故、此の八島を先に生めるに因りて、大八島国と謂ふ。

然しかありて後、還り坐ます時、吉備児島きびのこじまを生みき。亦の名は建日方別たけひかたわけと謂ふ。次に小豆島を生みき。亦の名は大野手上比売おおので ひめと謂ふ。次に大島を生みき。亦の名は大多麻上流別(おおたま るわけ 註略)と謂ふ。次に女島ひめじまを生みき。亦の名は天一根(あめひとつね 註略)と謂ふ。次に知詞ちかの島を生みき。亦の名は天之忍男あまのおしおと謂ふ。次に両児ふたごの島を生みき。亦の名は天両屋あまのふたやと謂ふ。吉備児島より天両屋島まで并せて六島。〈神代記、大八島国の生成〉

ここには少なくとも表裏二種類の地図が合成されている。なぜなら、「A、亦の名はBと謂ふ」という形を定型として書かれているからだ。Aの方はわたしたちになじみ深い国名だ。これに対し、Bの方はなじみにくい形だ。人名形式のものが多い。一見してAよりさらに古い形の国名であることがわかる。これを上に表示しよう。

これについて注意すべきはつぎの二点だ。

(一) 九州と四国だけがさらに各々四分割して示されている。

(二) 九州の中で肥国だけ、長たらしい「亦の名」をもっている。これは難解とされ、従来種々の紛議をよんできた。たとえば、九州の中に「日向国」が脱落し、「肥国」の亦の名と混入してしまったのだ、という見解がある。

右の(二)について、詳しく追跡しよう。

現に「日向」をふくんだ形に「改定」されてしまっている古写本もある。

速日別と謂ふ。日向国を豊久士比泥別と謂ふ。

(道祥本・春瑜本・道果本。先代旧事本紀〈旧事紀〉も、この形をとる)

しかし、宣長は筑紫島について、「此の島も亦、身一つにして面四つ有り。面毎に名有り」とある以上、「日向国」が別立しているはずがない、としてこのような古写本を後代改定として斥けた。達見である。ただし、この長たらしい古名の意義はついに解くことができなかった。その後、現在まで各註釈者とも、この名を解きえていないようである(岩波の日本古典文学大系本、朝日新聞社日本古典全書本、倉野憲司『古事記評解』とも、「名義未詳」とし、角川文庫本〔武田祐吉〕は「誤伝があるのだろう」とする)。

しかし、わたしは偶然の手に導かれて、この古名を解くことができた。

今、わたしの住んでいる町は「向日ムコウ町」だ(最近「市」となった)。ここは洛西だ。京都市内とこの町との間には桂川がある。比叡山の連なりが「東山」と呼ばれるのに対し、この地帯は「西山」と呼ばれる。いずれも、京都の中心部を原点とした呼び名だ。つまり、京都の人がつけた名前なのである。

だから、「向日町」の場合も、本来、京都市内を原点として、西の方“桂川の向こうの町”という意味で「ムコウ町」(向こう町)といったのではないだろうか。そして後に美しい漢字(佳字)二字をあてて、「向日」と表記したのであろう。 ーーわたしは夕日のあたる竹林の葉ずれの道を散策しつつ、そのように考えたのである。この考えがヒントとなった。

「建日向日」は「タケヒムコウ」だ。「建日別」(熊曾国)に向かっているという意味だ(むろん、「タケヒムカヒ」とそのまま読んでもいい。意味は同じだ)。

つぎに「豊」は「豊国」だ。「久士比」は「クシヒ」、“奇くし火”の意味だ。有明海の有名な不知火のことであろう(「前つ君」の九州一円平定説話に、この「不知火」のことが出てくるから、この現象は古くから存在したものと考えられる)。「泥別」は「ネワケ」、“分国”の意味だ。

つまり、通解すれば、“建日別(熊曾国)に向かう(途中に当る)不知火の燃える、豊国の分国”という意味だ。この名前について注意すべき点は三つある。

第一に、この国は、はじめ豊国の一部だったこと。

第二に、この国に独立した名前が与えられたとき、“建日別(熊曾国)に向かう途中”として意識せられていたこと。これと同じ発想の名前は「淡道あわじ島」だ。“「淡国」(徳島県)へ行く途中の島”として見られ、そういう意味の名前がつけられたのである。

第三に、この国を“建日別に向かう途中”と見る、その原点はどこだろうか。いうまでもなく、筑紫(白日別)の方から見ていっているのである。ちょうど淡路島という名が本州(兵庫県)の方から見て、名づけられているのと同じだ。

“この九州四分図は筑紫の方から見て作られている” ーーこの帰結は「筑紫中心の神話」として、『記・紀』説話の全体を見てきたこの本の論証にとって、まことに、好都合だ。わたしはいったん、そこでとまった。

だが、本当にそこでとまっていいのだろうか。問題があった。なぜなら、筑紫は「白日別」だ。他の二つ、「豊日別」「建日別」と形式上、対等だ。だのに、筑紫だけを原点とする。 ーーなにか、ひっかかるのだ。

もう一度地図を見よう。肥国を、建日に向かう“と見る視野の原点、”それは逆にいえば、肥国から見て「建日別」と逆の方、すなわち北方にあるはずだ。その北方にはなにがあるか。まず、「白日別」がある。そしてそのさらに北にあるもの、それは「天比登都あめひとつ柱」(天一柱)だ。

これは尋常ならざる名前だ。「白日別」「豊日別」「建日別」、これらは“天からの日別け”つまり、“天国あまくにの分国”との意味を示す国名なのだ。ここで圧目されるのは、先の地図の中で「天の」という「亦の名」をもっている領域だ。その七個、それは一定の領域、つまり朝鮮半島と九州との間の島々を中心に分布している。

ただ、ここで除外例としなければならない、と思われるのは、「大倭豊秋津島」の「天御虚空豊秋津根別」という亦の名だ。これだけに「大倭」が冠せられていることからわかるように、豊秋津島を“大和を中心とする本州全体”と定めた、後代の近畿天皇家中心主義の理解。その理念による「大倭」という冠辞の書き加え、 ーーそれがハッキリこの名前に出ている。

一方、それと符節を合するように、「亦の名」の方も、他の一連の「亦の名」とは別格の荘重さがそなわっている。これは「大八島の中心」として、それにふさわしく作られ、あとから、“挿入”された「新名」ではなかろうか。

一つの証拠がある。それは女島(ひめじま 亦の名「天一根」)と相接近しすぎていることだ。

さらに、決定的な証拠がある。これまでの論証の示すように、大八洲国の本来の姿において、「豊秋津洲」はすなわち「豊国」だった。豊国内の一点をさす「二段国名」なのである。してみると、これは「豊日別」(豊国)と完全にダブッてしまう。この「大倭豊秋津洲=(亦の名)天御虚空豊秋津根別」は、やはり近畿天皇家の後代付加物だ。決して原初の古形ではない。

このような吟味を行なってきたとき、当然おこるべき新たな疑問。それは、“では、すべての「亦の名」国名もまた、後代の創作付加物なのではないのか?”この疑いだ。

しかし、この不審は、実は無用だ。なぜなら、「佐度島」を見よう。ここも海上の島だから、他の島々にならえば、当然「天のーー」という「亦の名」があっていいはずだ。「亦の名」がもし後代の造作なら、ここにも一つ造ることなど、わけはない。ところが、史料事実として、ここには「亦の名」はない。すなわち、この島には、もともと「亦の名」がなかった。だから、書かれていないのだ。この佐度島「亦の名」の欠如。 ーーこの史料事実は、「亦の名」がやはり“古形であること”を示している。

そして ーーこれが重要なことだがーー 「亦の名」地図の当時は、まだ“佐度島には勢力範囲が及んでいなかった”のだ。すなわち、すでに佐度島まで到達していた後代大八洲国の政治地図に比べて、さらに原初的な性格。それをこの「亦の名」地図はもっているのである。さて、問題をしめくくろう。「天御虚空・・・・」という新造の中心国名を除いた、他の六つの「天のーー 」という島々だ。 ーーこれが「天国あまくに」の領域であった。

「天国」がこの海域の島々であること。この事実を証明するものがある。それは、天つ神(とその子や孫)たちの行動範囲だ。

(一) イザナギ神は、出雲にあるといわれる黄泉(よみ)の国へ行った。そして筑紫の日向の橘(たちばな)の小戸(おど 博多湾岸。西辺)に帰ってきた。そしてここで“ミソギ”して天照や月読やスサノオらを生んだ。

(二) 天照は筑紫の博多湾岸(姪の浜付近)で誕生したあと、「天国」にひきこもり、そこから出たことがない。

(三) スサノオは、はじめ新羅国に行き、のち出雲へ行った。

(四) 天照の子、天の忍穂耳(おしほみみ)命は、「天国」から出た形跡がない。

(五) 天照の孫、ニニギは、「天国」を出て、筑紫の日向の高千穂の久士布流多気(くしふるたけ 糸島郡、高祖山連山)に来て、この筑紫で定住した。

(六) 天鳥船神・建御雷(たけみかづち)神は、天照の使者として、「天国」から出雲の伊那佐(いなさ)の小浜(おばま)に降り到った(「国譲り」の交渉)。

このように、天つ神たちの天国からの行動範囲は、筑紫・出雲・韓地(新羅国)の、この三地域に限られている。

しかも、これら三地域に出向くさい、いずれも途中の中間経過地が書かれていない。だから、「天国」は、この三地域に共に接しているのだ。すなわち、この三地域に囲まれた、その内部にあるのだ。 ーーそれはとりもなおさず、右の「亦の名」古地図の示す「天の・・・・」の島々の分布領域に一致する。これが、この「天国古地図」が『記・紀』の神話内容と完全に一致していることを証明している。

従来とて、この「天国→X地域」の移動のさい“中間の経過地が書かれていない”という事実が注意されていなかったわけではなかった。むしろ、だからこそ「天国」が天上界だと考えられたのだ。たしかに“天上から地上へ”だったら、どの地点へ行くにも、中問の経過地(地名)など、必要はないだろうから。

だが、問題はまさにそこにある。もし、“天上から”だったら、わずかな三領域に行き先が限られる必要はない。土佐へでも、吉備(きび)へでも、信濃へでも、また会津へでも、直接「天降った」らいいのだ。しかし、それらはない。ただ一つの例外。それは天の饒速日(にぎはやひ)命だ。神武が大和へ侵入したとき、先だってこの地(大和)へ「天降って」いた、という。だが、その入りきたった経路、動機等、一切不明である。だが、それは当然だ。これは神武らと系列を異にする者の所伝なのであるから。

また「高天原」という表現は、そこがあたかも“壮大な領域の高原”であるかのような錯覚を与えてきたのではあるまいか。この「原」は“野原”の意ではない。「前原」「白木しらき原」「春日原」などの「バル」なのである。つまり筑紫一帯の用語で集落の意だ。

「高」は敬称に類する。竪穴横穴住居の多かった時代にあって、地上の住居が「高ーー」と呼ばれたとも考えられる。したがって「高天原」は“「天国」の集落”を意味する言葉なのである。

さらに「天国」が右の海上領域にあったことを裏づける説話がある。少名毘古那(すくなひこな)神だ。この神は「天つ神」たる神産巣日(かみむすひ)神の子だというから、当然「天国」が故国だ。そこから大国主神の居する、出雲の御大の御前に来たときのさまがつぎのように描写されている。

波の穂より天の羅摩(かかみ)船に乗りて、・・・・帰(よ)り来る神有り。〈神代記〉

つまり、“海上から来た”のである。しかも、その位置と海流の向きからすると、当然「天国」から来たことになろう。

この逸話もまた、「亦の名」国名の示す「天国」の領域地図の正しいことを示している。

ここで三たび地図をふりかえってみよう。これは普通の理解(地名「亦の名」比定)によったものだ。そしてそのほとんどは疑う余地がない(ただ、「大島」は「大洲おほくに」で、出雲に当る〔本書一三二〜一三三ぺージ参照〕)。

だが、一つだけ、“不安定な比定”が見出された。 ーー両児島、亦の名は天両屋だ。これは岩波、日本古典文学大系本の註によると、つぎのようだ。

「貝原益軒の扶桑(ふそう)記勝に『五島の南に女島男島とてちひさき島二あり。是唐船紅毛船のとほる海路なり。五島よりも四十八里、薩摩さつまよりも四十八里ありて五島につけり。』とある女島・男島、即ち男女群島のことであろうと思われる。」

たしかにそういう島はある。長崎県五島列島の福江市に属している。だが、三つの不審がある。

第一 この五島列島も「知詞ちか島、亦の名、天之忍男」としてあがっている。これに接近しすぎている。

第二 「両児島」といい、亦の名を「天両屋」という以上、この島は“二つの島が対になって”いなければならぬ。それが明白な特徴のはずだ。しかるに、これは「男女諸島」と今呼ばれているように、男島、女島だけではない。その両島の間にクロキ島、寄島、ハナクリ島と、少なくとも三つの島が介在している。つまり“五島が並んだ”形だ。この点、「両児島」という名称にふさわしくない。これはやはり、ほぼ“二つきり”という印象の島でなければいけないのではなかろうか。

第三 ここに並べられた、この島以外の島々は、いずれも皆相当に重要な島々だ。伊伎(いき)・津島・隠伎(おき)之三子島・知詞島(五島列島)はもとより、女(ひめ)島も、印象的な美しい島だ(わたしは初春の晴れきった日、空からこの全島を一望のもとに見おろした経験がある。あっと息をのむほど美しかった。その印象が忘れがたい)。

これに対し、この男女諸島。貝原益軒のいうように、中国船やオランダ船などが長崎への往来にたちよった島かもしれぬ。そしてその美しさがその人々を慰めたかもしれぬ。しかし、それはずっと後、益軒の江戸時代のことだ。はるか古代、朝鮮半島経由で中国と往来していた時代、この島の重要性があった、とは、なにかうなずきかねるのだ。

しかも、大切なことがある。それはこの島が国生みの“最後”に書かれている点だ。

イザナギ・イザナミはオノゴロ島に降り立ち、東端の淡路島からはじめで、点々と西の方へと国生みしつつ帰ってきた。主要な国々を生み終ったところで、つぎの句がはさまれている。「故かれ、此の八島を先に生むに因りて、大八嶋国と謂ふ。然る後、還り坐せし時・・・・」そしてさらに吉備児島をはじめとして次々と国生みし、その最後(知詞島のあと)に、この両児島(天両屋)を生むのだ。つまり、イザナギ・イザナミにとって出発点付近に“還ってきた”最後の島だ。その点、きわめて重大な島なのである。

このような疑点の数々から、わたしは新たな「島探し」をはじめた。ちょうど、子供のときやった宝探しの遊びのように。

ほかにも「男島・女島」というふうに、対になった島はあった。たとえば北九州市の北の海中の白島のように。これはたしかに「男島・女島」二つきりの島だったが、今のべた“特別の重要性をもつ島”という要件を満足させなかった。

このような摸索と探求の旅は、意外に大きな収穫をもって、終止符をうった。わたしの宝探しはまさに“破天荒ともいうへき財宝の埋もれた島”に行き当ったのである。 ーー沖ノ島だ。

この島は福岡県宗像郡大島村に属する。そして地図で見ると、まさに大小二つの島から成り立っている。「沖ノ島」と「小屋島」だ。

ここで注目されるのは「小屋島」という名である。これに対する大きな方、「沖ノ島」は、当然宗像の方から見て“沖の方にある島”という意味でついた名だ。ちょうど出雲から見ての沖の方の島も「隠岐おきの島」と呼ばれているように。

つまり、九州本土側からの命名だ。だが、現地での本来の名。それは「屋島」または「大屋島」だったのではないだろうか。これはその島の地形からついた名だ(四国の香川県にも源平の戦で有名な「屋島」がある。類似の地形を示す名であろう)。とすると、「天の両屋」または「天の両屋島」(原註記にある島名)という名にピッタリだ。」

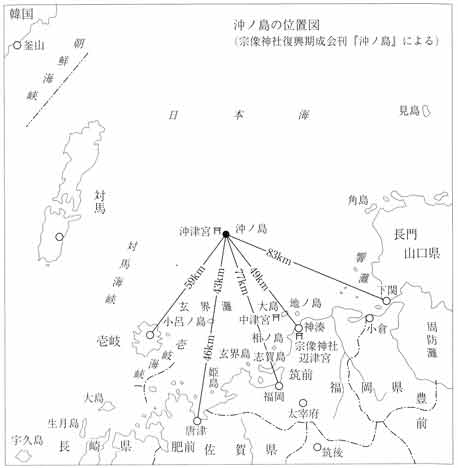

小屋島の近くに「御門ごもん柱」「天狗岩」という、小さな岩礁があり、昔から、この沖ノ島の鳥居にみたてられてきたという。また沖ノ島の入口(波止)に「御前おまえ」という磯があり、ここは禊場(みそぎば)であり、上陸する人はまずここで禊せねばならぬ、とされる(島全体が沖津宮の境内)。ここは宗像三女神のうちの田心姫たごりひめ命(多紀理毘売命)を祀る(湍津たぎつ姫命 ーー中津宮〔宗像郡大島村〕。市杵いちき島姫命 ーー辺津へつ宮〔同郡玄海町田島〕)。

九州本土の一角(宗像)と海上の二島を結び、約五十キロメートルの広大な海域がすなわちこの宗像神社の神域であり、その三点の中の焦点がこの沖ノ島だ。

この島は女人禁制の島、「おいわず様」(不言島)として、神秘のとばりの中に隠されてきた。“島のことを口外しないこと、一木一草でも島外に持ち出さないこと”が守られてきたからである。それが世人を瞠目させるようになったのは、宗像神社の社史編纂を目標とした昭和二十九年以降の発掘だった。

第一次

第一回調査(昭和二十九年五〜六月)

第二回調査(昭和二十九年 八月)

第三回調査(昭和三十年 六月)

第四回調査(昭和三十年十〜十一月)

第二次

第一回調査(昭和三十二年 八月)

第二回調査(昭和三十三年 八月)

この両次の発掘の成果は、それぞれ『沖ノ島』(昭和三十三年)、『続沖ノ島』(昭和三十六年)の豪華な報告書(単行本)の中に収められている。そして、さらに四十四年から四十五年にかけて三回にわたり第三次調査が行なわれている。

岩上遺跡・岩蔭遺跡等、幾多の祭祀遺跡から陸続とあらわれつづけた縄文・弥生式の土器・鏡類・珠類・紡織具類等々。金指環・金銅製馬具類・金銅製竜頭なども次々と矢継ぎ早にあらわれた。ここで「あらわれた」というのは、他の遺跡のように単に「出土」する、というよりは、あそこ、ここの文字通りの“岩かげ”や“岩のほとり”におかれていたものも少なくなかったからである。

その「出土」もしくは「出現」財宝のおびただしさのため、やがて「海の正倉院」という“あだ名”をもって知られるようになったけれども、なにしろ“縄文人の生活遺跡”からズーッと一貫して後代(奈良時代)まで遺物がつづきにつづいているのであるから、およそ「正倉院」などとは比較にならぬ、はるかに古く、長い由来をもっているのである。すなわち、「海の正倉院」は「陸の正倉院」に先在していたのだ。

こうしてみると、この島が朝鮮半島と九州との間の「天国あまくに」の限定海域の中で、燦然たる光を放つ抜群の性格をもつ島であることは疑いない。ことにその中心は「祭祀遺跡」であり、宗教性を核心とした島だ。それが国生み神話中の「亦の名」国名「天の・・・・」に入っていなかったら、その方がよっぽど、おかしいのではあるまいか。少なくとも、知詞島や女(ひめ)島を入れて、ここを欠くことは考えられない。すなわち、ここが「両児島=天両屋」であることに疑いない。 ーーこれがわたしの帰結だった。

“しかし”と読者はいぶかるかもしれぬ。“その比定はそれでよい。だが、「天国」の全は領域はすでに指定できた。だのに、その中の一島にすぎぬものの決定に、なぜそんなに、周知の考古学的知識までもち出して長々と弁ずるのか?”と。

それはほかでもない。核心は「天の石屋いわや」である。この名が天照の神話の中心に出てくることはよく知られている。つまり、“「天国」の象徴”といったイメージだ。この名は無論、各地に数多く分布している。たとえば、「天岩戸(神社) ーー宮崎県、高千穂町の北」「天ノ岩戸 ーー大分県、山国町の北」のように。これらの中にはあるいは『記・紀」神話にもとづいて名づけられたものもあろう。だから、個人の好みや郷土意識から“こここそ、『記・紀』神話にいう「天の岩屋」だ”と断定し、情熱的に主張する人があっても、直ちに学問上の意義をもちにくいのである。要するに、「地名比定」から出発することは危険なのだ。

しかし、いまはちがう。「天国」という大領域がまず限定された。だから、こんどはその中において「天の岩屋」を求める。それが順序だ。

このように考えてくると、 ーーそれは六つの「天の・・・・」という島の中のどこか.わたしはこれに対して再び“この沖ノ島こそ、それだ”と答えるほかはない。

その理由の第一は、岩上遺跡・岩蔭遺跡というように、この島は全山「岩」でおおわれている。その「一個の巨大な岩」が海域の中に突出し、すなわちこの島をなしているのだ。ことに稜線の南、東北側は垂直に百五十メートルの岩壁が海波の中に屹立している。まことに「天の岩屋」というにふさわしい。

その理由の第二は、「天の両屋」というように、「天の・・・屋」の形の名前になっている。そしてその一つ(小さい方)は「小屋島」だ。とすると、全山岩でおおわれた“屋島もしくは大屋島”の方が「天の岩屋」と呼ばれるのは、まことにふさわしいのである。

その理由の第三は、祭祀遺跡の状況から見て、この島がこの海域(朝鮮半島と九州との間)中、最大の宗教的中心をなしていたことは疑いない。

同じく、『記・紀』神話中において、「天の岩屋」は「天国」の中心的位置をしめている。しかも、いわゆる天つ神たちは、『記・紀』では決して“あがめられ”“まつられる”存在として描かれているだけではない。

(イザナギ・イザナミの二神に対し)爾(ここ)に天つ神の命を以て、布斗麻邇爾卜相(ふとまににうらな)ひて詔(の)り、・・・〈神代記、大八島国の生成〉

イザナギ・イザナミは天つ神の意思を問うべく参上する。すると天つ神はみずからト占によって占って“判断”をうるのである(「ふとまに」は「太占」)。また「天の石屋戸の段」にも、

天児屋(こや)命、布刀玉(ふとだま)命を召して、天の香山の真男鹿の肩を内抜きに抜きて、天の香山の天の波波迦(ははか)を取りて、占合(うらな)ひ麻迦那波(まかなは)しめて、・・・・〈神代記〉

と、この天の岩屋で、卜占祭祀の行なわれたことが記されている(ここに沖ノ島と相対する「小屋こや島」の名を示す「天児屋こや命」が登場することは意味深い)。すなわち、「天の岩屋」は「天国」の祭祀の中枢の場であったのである。 ーー今の沖ノ島がすなわち、これだ。

その理由の第四は、ここ沖ノ島の奥津宮が天照とすこぶる関係の深いことだ。天照(とスサノオ)の子とされる三女神の長女、多紀理毘売(たきりひめ)命をこの島の奥津宮に祀る。この女神が生まれたのは、「天の安河」のそばで行なわれた天照とスサノオの「ウケヒ」(誓約)によってであるから、当然その誕生地は「天国」の中であり、天の岩屋にも近いと思われる。そして『記・紀』説話の示すところ、多紀理毘売は、ニニギとは異なり、「天国」を出て他国へ去った形跡がない(大国主との結婚が伝えられているにもかかわらず)。この三女神は母なる天照の聖跡に“居坐り”、祭神とされた形なのではなかろうか。

九州本土の宗像の辺津宮の方が現在の宗像神社の本拠であるものの、その信仰上の秘地は、海上に鎮まる神秘の孤島、この沖ノ島である。

その理由の第五は、はじめにあげた『古事記』の文章だ。イザナギ・イザナミは、国生みを終えて出発点に帰ってきた。そこは、つぎの「オノゴロ島」問題でハッキリするように、博多湾岸のそばだ。 ーーそして今、「天国」の六つの島を眺望しよう。もっともそこ(博多湾岸)に近い島、それがこの沖ノ島だ。

以上の五点によって、天照大神の隠れた「天の岩屋」、「天国」の中の聖地、それはこの沖ノ島以外にない。 ーーこれがわたしの探求の舟のついに辿りついた岸辺、その終着の島であった。

この帰結点に立ってみると、天照の父なる神、イザナギ・イザナミが国生みの基点とした、あの不可思議なる島「オノゴロ島」の位置も、おのずから判明してきたのである。

その第一のポイント、それは“その島は「天国」の中ではない”という一点だ。なぜなら、その時の描写はつぎのようだ。

其の島に天降り坐(ま)して、天の御柱を見立て、八尋殿を見立つ。〈神代記、二神の結婚〉

つまり、「天国」から離れてこの島へ「天降って」きたのだ。だから、当然この島は「天国」ではない。だから、「天のオノゴロ島」とはいわないのだ。しかも、例によって途中の経過地はない。

だから、「天国」の海域に近接している地点だ。すなわち、筑紫か出雲か韓地、この三領域の中だ。では、この中のどこか。

『記・紀』とも、「XX(国)のオノゴロ島」とは書かない。これは「日向の高千穂の・・・・」(「日本旧記」、本書一五三〜一五四ぺージ)というケースと同じだ。“筑紫の現地で”この神話を語ったから、「筑紫の」が不用なのである。もし、出雲や韓地(新羅国)などなら、当然、「出雲の」とか「韓の」という冠辞が必要だ。とすると、この「オノゴロ島」は、筑紫の北岸にある島だ、ということになる。さらにつめてみよう。

イザナギは、黄泉(よみ)国から「筑紫の日向の橘の小戸」へ帰ってきて、ここでミソギして身を清めた。そのとき、そこで天照たちは誕生したのである。とすると、イザナミが国生みの末、火の神を生んで「神避さって」黄泉国へ行ったとき、それを追ってイザナギも黄泉国へ行った、その出発点(オノゴロ島)もまた、この地域、すなわち博多湾岸だ、ということとなろう。なぜなら、「日向の橘の小戸のアハギ原」(姪の浜)は、東なる黄泉国(出雲)から帰ってきて、博多湾岸に入り、その西岸に当っているのだから。

このようにおしつめてくると、わたしはつぎの命題に到達せざるをえなかった。“この「オノゴロ島」は博多湾内にある島だ”と。

そこにある島。それは金印で有名な志賀島と「能古のこの島」〈『延喜式」『朝野群載』〉、この二つだ。どちらだろう。

この本の中で従ってきた方法、それを今思い出してみよう。それは、

(A) 『記・紀』の地名

(B) 『和名抄」の地名や現存地名

この両者をいつも対応させてきた。“何国の中の何地か”という単語の構成(句)のもつ論理性に立ちながら、その大領域の中の(A)(B)の対応、それに注意を集中した。そしてその両者は、驚くほど、よく対応していたのだ。

これは、前々著(『「邪馬台国」はなかった』)の場合とはちがう。『三国志』は中国の史書だ。その史書中の表記(どう発音するか、という点もむつかしい)と、日本側の地名(『和名抄』にせよ、現存地名にせよ)と、いきなり「地名比定」をやる。そのやり方には大きな危険があった。一つの地名の属する大領域や中領域、それが注意深く決定されたうえでなければ、これはあぶない。日本列島は同音地名の宝庫であるから。ことに最終目的地の女王国名を「邪馬壹国→邪馬臺国」と“手直し”しておいて、いきなり「ヤマト」と読む。そして「大和」や「山門」にあてる。これはむちゃとしかいいようがなかったのである。

しかし、この本はちがう。『記・紀』の場合、はじめから日本語で書かれてあり、「AのBのC」といった地名表記のルールは厳格に守られている。だから、そのルールに厳格に従って、大領域(A)、中領域(B)などをきめていった場合、当の地点(C)が現存(もしくは『和名抄』)のどの地名に当るか、を見るのは、きわめて有効、かつ適切なのだ。神武紀の「アキツのトナメ」説話も、その一例である。

さて、このような方法上の反省の上に立って、「オノゴロ島」という単語の組み立てを見よう。このうち、「オ」は地名接頭辞、「ロ」は地名接尾辞であることは直ちに判明する。すなわち、固有の地名部分は「ノコノ島」だ(たとえば、博多湾外〔西北〕に「小呂おろの島」がある。沖ノ島には「御前おまえ」という磯がある。この地域にも「オロ」という接頭辞は数多いのである。また、「末盧まつろ国」は「松浦」だとすると、この場合の「ロ」もまた、地名接尾辞ではあるまいか)。

このようにしてみると、今オノゴロ島の存在領域を『記・紀』の表現様式に従って大領域から中領域へとおしつめ、この博多湾内に立ち到ったとき、「オノゴロ島」に比定さるべきもの、それが志賀島でなく、この「ノコノ島」であること、それは必然である。

オノゴロ島は博多湾内にあった。イザナギ・イザナミはこの島を基点にして、「国生み」を行なった。そのさい、暁の太陽が東方に昇って、徐々に西方へと光をのばし、やがて朝の全域にてりかがやくように、大八洲国の中の「東限」なる、幽冥の地。淡路島から“国を生みはじめ”還り来って「天の両屋」つまり博多湾の東北方なる沖ノ島を生んで、国生みを終結したのである。

これに対し、従来の論者は仁徳記に示された仁徳の歌、

おしてるや 難波の崎よ 出で立ちて わが国見れば 淡島 淤能碁呂(おのごろ)島 檳榔(あじまさ)の島もみゆ さけつ島見ゆ

が、「オノゴロ島」をもって淡路島周辺に見立てていることを例証に出して異議をとなえるかもしれない。

しかし、この仁徳の歌は、もしかりにこれが仁徳時点の歌だったとしても、たかだか仁徳時代(五世紀ころ)の、近畿天皇家内の認識を示すものにすぎない。もはや「伝承の原義」は見失われ、“近畿中心主義の観念”に立って、「オノゴロ島」を淡路島の近辺と“錯覚”したのである。

この本の論証の示しているように、「オノゴロ島」伝承はきわめて古い。それは『書紀』の一書として引かれた「日本旧記」の中に、大八洲国生み説話をともなわぬ単一の形で三回〈第四段、第三、第四、第五、一書〉も出現している。すなわち、「大八洲国、国生み神話」より、その淵源が古いのである。

なお、従来の論者の中には、左の『古事記』の文面をもって、この「オノゴロ島」は“潮の鳴る音によって擬音的につけられた”か、あるいは神話内容に従って“自から凝こる”の意味をもって名づけられた抽象的・観念的な名前にすぎない、と論ずる人もあるであろう。つまり、普通名詞であって、固有名詞ではない、というのだ。

其の沼矛(ぬぼこ)を指し下ろし、以て画(か)けば、塩許々袁々呂々(こおろこおろ)に画(か)き鳴(な)して、引上ぐる時、其の矛の末より垂(したた)り落つる塩の累なり積もり、嶋を成す。是、淤能碁呂(おのごろ)嶋なり。〈神代記〉

しかし、その論者は『記・紀』の地名説話の本質をうっかり忘失しているのではあるまいか。『記・紀』の地名説話において“話の筋にあわせて地名を創作した”そのような形跡はほとんど認めることができない。逆だ。現存地名をもとにして、それと音の似た、あるいはゴロあわせでこじつけた説話を創作する。これが常道だ。つまり、創作対象は「説話」であって、「地名」ではない。

だから、ここでも「ノコノ島」という「地名」の実在を基礎にして、右のような興味深い「地名説話」が創作されたのである。

ここで、わたしがこの島(能古島)を訪れた時の見聞を記させていただこう(一六三ぺージ地図および写真参照)。

今まで博多に来るたびに、いつもこの美しい島を姪の浜や生之松原から望み見てはいた。だが、直接島内に足を踏み入れたのは、今回(一九七四年十一月)がはじめてだった。

突然飛びこんだわたしにとっての幸運は、土地の高田茂広さんにめぐり会ったことだ。島の村人に、この島の歴史や伝説をたずねかけると、口々に「小学校の高田先生に聞かれたらいい」とすすめられたのだった。

博多湾全体を眼下に一望する、すばらしい場所にその小学校(能古小学校)はあった。早速高田さんの御案内で島内を巡り、博多湾を見下ろす二基の古墳や、この島の古代信仰の対象だった山頂近くの巨石(神体)を眼前にできた。それはおとなの背を没するほどの笹の大海の中に隠れてあり、行きずりのわたしたち ーー友人二人とわたしーー だけだったら、とてもたどりつけなかったであろう。春から秋までの間は、この笹の大海には蛇がたくさんいて、普通には足を入れがたいというお話だった(巨石は二つあり、小さい方が御神体とされている、という)。

島の周囲は約八・八キロ、南北に三・二四キロ、東西一・五二キロのやや楕円形の島で最も高いところで約百メートルばかりという。島の東北の海岸線はずっと海水浴場になっている。

高田さんの著書『能古島物語』によると、あの巨岩をご神体とする白鬚(しらひげ)神社をはじめいくつかの古い遺跡がある。この白鬚神社については、『白鬚神社本縁起』(享保二十年、稲留希賢)と、その『訓訳』(文政十二年、出田有章)の存在を、高田さんのノートから教えていただいたが、その中に『日本書紀』の国生みの一節が引かれ、「能古島=オノゴロ島」説がひそかに暗示されていた(現在、早良町に住む緒方さんという老人も、この説をとなえておられる旨、高田さんからお聞きした)。

なお、能古島の古名をあげると、「能許」〈『万葉集』 ーー天平八年、七三六〉、「能挙」〈慈覚大師『入唐求法巡礼行記』 ーー承和十四年、八四七〉、「能古」〈『延喜式』『朝野群載』〉、「残」(昭和十六年、福岡市との合併まで)がある(高田茂広『能古島物語』参照)。

この島を訪れたことは、わたしにとって深い喜びとなった。文献上の摸索だけがわたしをこの島に導いてきた。『記・紀』の表記のルールに従うかぎり、どうしても、この島に到着するほかはなかったのである。そして、わたしはこの島でまた予想外の収穫に出遭うこととなった(これについては改めて報告する機会を得よう)。

つぎに、「二人の天照大神」と「二つの葦原あしはら中国」「二つの高天原」について書こう。

前にもあげたように(本書二五七ぺージ)「神武記」の中に熊野の高倉下(たかくらじ)説話がある。高倉下の夢の中に、天照大神と高木神があらわれ、建御雷(たけみかづち)神につぎのようにいったという。

葦原中国はいたくさやぎてありなり。我が御子等不平(やくさ)み坐(ま)す良志(らし)。其の葦原中国は、専ら汝が言向く所の国なり。故(かれ)、汝建御雷神降る可し。

これに対して、建御雷神は、自分の代りに「其の国(葦原中国)を平ぐる横刀」を降そう、と答え、さらに、「此の刀を降す状(さま)は、高倉下の倉の頂(むね)を穿(うが)ち、其れより堕(おと)し入れむ」といったという。そして高倉下が朝目覚めて、夢の教えの通りに、自分の倉を見ると、まことに「横刀」があった。そこでそれを神武に献じたところ、この横刀の威力で神武とその軍は悪夢から目覚め、害敵(其の熊野の山の荒ぶる神)はおのずから斃(たお)された、という。

ここで注目すべきは、建御雷神の示した「超能力」だ。天照大神や高木神の方も、“はるか後代の”神武の軍の運命を心配しているのだから“むろん並みの人間”ではない。いずれも、まさに超人間的な“神々の性格”をそなえている。

しかし、「神代記(紀)」にあらわれるこれらの神々は、決してこのような「超能力」を示しはしなかった。もしかりに天照らがこんな超時間的(「天照→神武」の長大な時の流れを超える)、超空間的(倉の側を透して横刀を入れておく)な力量をもっていた、としたら、あの“天の岩戸隠れ”のとき、神々の「馬鹿騒ぎ」のトリックにひっかかり、天宇受売(うずめ)の「汝(な)が命に益まして貴き神坐ます。故かれ、歓喜(よろこび)咲(わら)ひ楽しむ」という、女の嫉妬心を刺激する心理作戦のわなにはまって、そっと戸をずらせて外をうかがい見る、そんな必要など、毛頭なかったはずだ。その「超能力」にものをいわせて、岩戸をあけるまでもなく、岩越しに外の“騒ぎ”の真相を見破ることなど、苦もなかったであろうから。

すなわち、天照はここでは“並みの人間”の能力しかもっていないのである。

ところが、「神武記」の場合はちがう。ここの天照は、もはや純然たる“信仰上”の産物であり、自然の「神」なのである。このような“並みの人間から超能力の持主への転化”は、世界の宗教史上、ありふれた現象だ。

シッタルタ(釈迦)は原始経典(阿含あごん経類)では、暑熱のガンジス河支流の水を飲んだため、疫病(あるいは痢病)に冒されて死んだ“並みの人間”だが、のちの大乗経典(法華経や大無量寿経)になると、自在の超能力の持主(永遠の仏陀)として立ちあらわれる。“食あたり”で下痢などに苦しんだりはしない。

イエスも同じだ。前にのべたように(四五〜四六ぺージ)初期の福音書(マルコ伝、マタイ伝)では、“わが神、どうしてわたしを見捨てたのか?”と神を詰問する青年、つまり一個の“並みの人間”だった。ところが、後代に成立したヨハネ伝では、イエスは“はじめからすべての成り行きとその意味を知っていた”超能力の持主、すなわち終始神の子として描かれる。だから、死のまぎわの“なまぐさい詰問”など、夢にも発しはしない。「すべては終った」といって、静かに息をひきとるだけなのである。

このような、宗教史上、典型的な「転移」が天照の上にもおきているのである(仰々しいアマテラスオオミカミでなく、つつましきアマテルオオカミ〔阿麻氏*留あまてる神社 ーー 対馬〕〈『延喜式』〉が本来の姿であったろう)。

氏*は、氏の下に一。JIS第3水準、ユニコード6C10

右の高倉下説話の中にあらわれる「葦原中国」もそうだ。天孫降臨の前に、天照が(思金おもいかね神を介して〕

此の葦原の中国は、我が御子の知らす所の国、言依(よ)さし賜ふ所の国なり。

〈神代記、葦原中同の平定〉

というとき、この「葦原の中国」は、結局、天孫降臨の地、“博多湾岸から糸島郡のあたり”を指す言葉として使われている。なぜなら、“葦原中国へ行かせようと思ったが、そこに行けず、他の地の高千穂のクシフル峯に行ってしまった”というようなニュアンスはうかがえない。“いろいろと国譲りの交渉上の曲折はあったが、結局予定通り、天孫降臨した”、そういう形で書かれているからである。そしてその地帯に対する支配権は、それまで出雲の大国主神が握っていた、そういう認識だ。

だから、この「葦原の中国」の「ナカ」は例の「那珂なか川」「那珂」の「ナカ」であろう(博多湾岸)。 ーー御笠郡大野(太宰府近傍)に「蘆城あしき」〈『万葉集」〉がある。

ともあれ、「葦原中国」が天孫降臨の地に近い、比較的、小さな地域を意味していたこと、 ーーわたしはそれを疑うことはできない。

ところが、先の神武記の高倉下説話では、この「葦原中国」は大きく拡大され、変質をとげている。それは当然だ。もし、この「葦原中国」を原義通りにとっていたら、神武が“大和に侵入してその地を支配する上で、天照の神勅など、なんの理由づけにもなりえないこと、明白である。たかだか“博多湾岸の支配権”を「正当化」するものにすぎない。

だから、用語内容は“適切に”拡大された。このようにして「二つの葦原中国」が成立したのである(この「葦原中国」の美称と思われる「豊葦原之千秋長五百秋之水穂国とよあしはらの ちあきながいほあきの みすほのくに」も、同様にして解釈の拡大が行なわれたのである。 ーーこの場合の「豊」は“豊かな”という形容の辞。同様に「葦原中国の字佐嶋」〈神代紀、第六段、第三、一書 ーー「日本旧記」〉も当然狭義〔博多湾岸〕である。この点別稿で詳述したい)。

つぎは「二つの高天原」。

スサノオは、大国主神に向かってつぎのようにいう。」

意礼(おれ)、・・・・其の我が女(むすめ)須世理毘売を嫡妻(むかいめ)と為して宇迦能(うかの)山の山本にて、底津石根に宮柱布刀斯理(ふとしり)、高天原に氷椽多迦斯理(ひぎたかしり)て居(お)れ。〈神代記、大国主神、根国法訪問〉

右の傍点部と同じ表現(インターネット上は赤色表示)は、天孫降臨の、例の「韓国に向ひて真来通り・・・・」の直後にも使われている。

これは、後代の祝詞でも、慣用句だ。

下つ磐根(いわね)に宮柱太知(ふとしり)立て、高天原に千木(ちぎ)高知りて・・・・。〈「祈年祭」。他に「六月晦大祓」「春日祭」にも出現〉

ところで、この高天原は当然天上界だ。宮殿の「ひぎ」つまり垂木(たるき)は、空にそそり立っているのだから。つまり、これは朝鮮半島と九州との間の海域の中ではない。ここにも、(一)地上の限定領域と、(二)天上界と、二つの高天原があるのだ。

だが、この場合は、先の「天照」や「葦原中国」とは、少しちがいがある。それは、スサノオやニニギの話の真只中に“「天上界」の高天原を示す慣用句”が突如出現しているからだ。

だが、これは世界の古代叙事詩における、神話や説話の“語り口”を知れば、不思議でもなんでもない。

「ホメロスの詩の背後には、数百年来の口伝の英雄叙事詩の伝統があった。その間に、伝統的な韻律に適合した長短いろいろの成句が、豊富に作られていた」(藤縄謙三『ホメロスの世界』)

現代でも、バルカン半島近隣の地域(たとえばユーゴスラビア)で伝承されている叙事詩の中で、数百年の年月を経て成立してきたフレーズ(慣用句)が析出されたという。

このような例と同じだ。右の宮殿建立のさいの慣用句は、『記・紀』説話中の各処に挿入されたのである。そしてその中の高天原は「天上界」という、近畿天皇家内、後代の観念を歴々と示した、“時の年輪”だったのである(「日本の生きた歴史」(三)、参照)。

すなわち、以上の各種の「二つの用法」は、『記・紀』説話の内実が原初と後代と、二つの異質の観念の時代を内蔵し、数百年の累々たる伝承の年月を背景として成立していることを証明していたのである。

『盗まれた神話』 (目次) へ

ホームページ へ