『邪馬壹国の論理』 へ

『「邪馬台国」はなかった』 へ

『失われた九州王朝』 へ

大宝律令の中の九州王朝 泥憲和(古田史学会報68号)

本資料では、丸数字は○1は、(1)に変換しています。

古田武彦

「今、日本の古代史には灰神楽が立っている」。著名な作家がこういったそうだ。なるほど、うまい表現である。だが、事実は小説より奇だ。灰神楽どころではない。今、日本の古代史は戦後二十余年にして、ついに決定的な転換点にさしかかったのである。ここ数年来の歴史ブームは、その予兆にすぎぬ。底深い地鳴りのあと、日本の干有余年の歴史をおおうてきた「虚構の脊柱」が音をたてて崩れ落ちる。今、わたしたちはその稀有の事実を眼前にしうる時期に生きているのである。

思えば、日本人はこれまで、『古事記』『日本書紀』を古代史理解の主柱においてきた。たしかにこの二書は、貴重な本だ。日本の古代天皇家がみずから作った公的な歴史書として、貴重なさまざまの「古代伝承」や古記録の宝を含有している。それはどんなにいってもいい。しかしそのことは、つぎの点と矛盾はしない。つまり、これらの二書は古代天皇家「自撰の歴史書」だ。だから、それが客観的な歴史事実であるかどうか。これは、あらためて検証してみねばならぬ。それが歴史学だ、と。これが肝要の一点である。ではどうしたらいいのか。

日本列島のすぐ隣に朝鮮半島がある。ここにも二つの史書が主柱となっている。『三国史記』と『三国遺事』だ。この中にも、さまざまの貴重な古代の宝がふくまれている。当然、隣国である「倭国」のこともしばしば出てくる。ところが困ったことに、その記事が日本側の『古事記』『日本書紀』の内容と比べて合わない点が多いのだ。いや、“大体において合わない”といってもいいすぎではない。かえってその方が厳密ないい方なのである。これはどうしたことだ。

このさい、いずれか一方に“片寄り”してしまえば簡単だ。事実、現在の日本側と朝鮮半島側の教科書を見れば、それぞれ“片寄り”しているといってもいい。だから、一方だけ見ていればスッキリしている。だが、もしいったん双方を同時に見たとしたら ーー頭脳の混乱は避けがたい。

こんな“双方の片寄り”が、いつまでも許されていいはずはない。いつか、真実は歴史の暗闇の中から声をあげねばならぬ。 ーー今、その時は来たのである。

わたしにとって、歴史の裂け目は中国の史書の中から発見された。有名な『三国志』の「魏志倭人伝」である。戦前の教育をうけたわたしのような者にとって、「卑弥呼」などという名前は、何か異国人めいて聞こえ、なじみにくかった。いや、敗戦直前から直後にかけて、大学の歴史科(日本思想史)の学生だったのに、「邪馬台国」の論議にはほとんどお目にかからなかったのである。したがって、わたしも昭和三十年代の第一次邪馬台国ブームの中で、目を開かれたといっていい。

そのきっかけは単純だった。親鸞の史料批判的な研究の中で痛感させられたことだ。それは古写本の文面について、理解しにくいところがあると、「これは誤写だろう」と簡単に片づける議論が多すぎた。ところが親鸞や門弟の直筆が出てきてみると、とんでもない。それこそ特異な時代的用法だった。こんな例に続々ぶつかったのである。“軽々しく原文(現存本の文面)を改めてはならぬ” ーーそう腹にきめた。ところが、問題の「邪馬台国」。現存本はすべて「邪馬壹国」(または「邪馬一国」)だと知ったとき、“これは、あぶないぞ。「壹」を「臺」に改定する前に、十分な確認はとってあるのかな?”この疑いが出発点だった。

ここからわたしの論文「邪馬壹国」(『史学雑誌』78-9、昭和四十四年九月、以下「論文」と呼ぶ)、『「邪馬台国」はなかった』(朝日新聞杜、昭和四十六年、以下「前著」と呼ぶ)が生まれた。そこでは、三世紀の卑弥呼の国に関する限り、「邪馬壹国」であって「邪馬臺国」ではない、という根本に立ち、その女王国の所在が追究された。 ーー九州博多湾岸だった。

この深い「歴史の亀裂」に対する、その後のわたしの探求の進展については、今語る紙幅をもたぬ。今夏(昭和四十八年)出版された『失われた九州王朝 ーー天皇家以前の古代史』(朝日新聞杜、以下「新著」と呼ぶ)にわたしはこれを詳述したから、読んでいただければ幸いだ。

本紙(読売新聞)五月二十九日から六月十六日まで、十五回にわたって掲載された榎氏の稿“『邪馬台国はなかった』か”を読み終わったとき、わたしは深い喜びを禁ずることができなかった。その理由は二つだ。

第一に、旧来の大家は自説が新しい研究者によって批判されても、故意にこれを無視することが多い。(事実、わたしの史料批判に対する必要にして十分な再批判を行うことなく、旧来の「邪馬台国」という改定名称を平然と使用し続けている学者もある)。しかるに、榎氏は敢然と長文をもって応戦の労をとられた。

第二に、榎氏が“わたしの杜撰(ずさん)さや論証の誤謬”として指摘された個所を再検査すると、それらはいずれも(誤植の類のほかは)事実に反していた。それだけではない。その一つ一つがわたしの批判の正当さを逆に再立証する ーーそういう喜びを随所に経験することとなったのである。

わたしは榎氏の論点の一つ一つを丁寧にひろいあげ、論争の虚偽と真実の所在を、今、読者の眼前に明白にしようと思う。

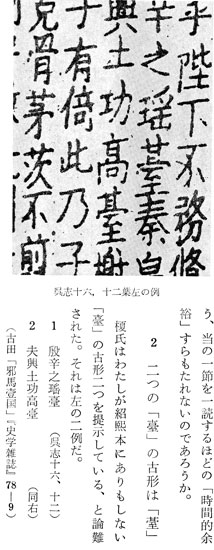

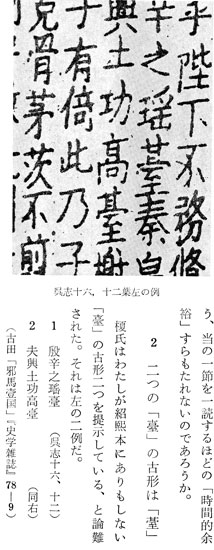

榎氏の稿への再批判の最初に、ぜひハッキリさせておきたいことがある。私の前著と論文においては『三国志』中の「壹」と「臺」の統計調査が基本となっていた。ところが榎氏はこの調査に対して“古田の「壹」の調査には脱漏がある”“古田はありもしない「臺」の古形をあげている”と論難を加えられた。一見小さな問題だが、榎氏はこれをくり返し述べ、わたしの論の不正確さを印象づけようとされた。わたしは「事実の問題」については一点もゆるがせにしたくない。以下明確にしよう。

榎氏は、わたしの“「壹」の調査は粗雑である”といわれる。その「証拠」として出されたのが「(曹)壹」二個だ。

しかし遺憾ながら、これは全く事実に反し、わたしの粗漏ではなく、榎氏その人の粗漏を立証している。次の文面を見ていただきたい。

済陽懐王[王玄]、・・・文帝復、贊の弟の壹を以て[王玄]の後を紹(つ)がしむ。・・・壹、薨ず。諡(おくりな)して悼公と曰(い)う。

[王玄]は、第4水準、ユニコード73B9

わたしは、文面との密着性、人物の特定性、この二点から「悼公壹」(悼公と号せられた壹)と表記した(前著二七ぺージ)。「曹壹」としなかったのは、つぎの理由だ。(1)「曹壹」という形の文面が出現していない。(2)魏志には曹氏(曹操の一族)が多いから、同姓同名を恐れた。すなわち、事は榎氏の一片の錯覚にすぎなかったのである。氏に二点を問おう。

(1). もし、榎氏が「壹」の再調査を行われたなら、「(曹)壹=悼公壹」は苦もなく判明したはずだ。そうすれば、氏はこのような「誤断」を天下に公表せずにすんだであろう。たしかに氏は「私は、古田氏の調査を追試しその正確さを再確認する時間的余裕をもたない」と言っておられる。しかし、わたしの「壹」の調査の発表(論文、昭和四十四年)後、すでに四年の歳月が流れた。無位無職の研究者たるわたしとは異なり、東都に顕職を兼任される氏には「時間的余裕」がないのかもしれぬ。だが、それが果たしてこのような粗漏のまま、他の研究結果を論難する口実となりうるだろうか。

(2). だが、実は「壹」の再調査を行うまでもない。右の「済陽懐王[王玄]伝」の全文面わずか数行、一一三字だ。一読すれば「号二悼公一」の一句はいやでも目につくほかない。榎氏は他への論難に使う、当の一節を一読するほどの「時間的余裕」すらもたれないのであろうか。

榎氏はわたしが紹煕本にありもしない「臺」の古形二つを提示している、と論難された。それは左の二例だ。

1 殷辛之瑤台*(呉志十六、十二)

2 夫興土功高台*(同右)

(古田「邪馬壹国」『史学雑誌』78-9)

右の「臺」は「台*」の誤植である。すなわち、百衲本(紹煕本)の文面は、前ぺージ写真の通り「台*」である

(1) この個所が誤植であることは、何よりもわたしの論文の行文自体から証明される。まず「蓮花台*」の例をあげ、その写真まであげた上で、それと“同じ”字形として右の二例をあげているのであるから、「台*」でなければ無意味だ。

(2) わたしは史学雑誌の当号がとどいたとき(昭和四十四年九月)、直ちにこの「誤植」を発見し、他の誤植と共に正誤表を作り、史学会編集部にお送りした。そのときの史学会理事長は、ほかでもない榎一雄氏その人であった。(そのとき交遊のあった研究者 ーー当時は親鸞関係が多かったーー に、その抜き刷りをお送りしたさい、右の正誤表を添付した。)

以上が事実だ。それゆえ、榎氏はわたしの“粗雑さ”を揚言しようとして、実はいたずらに「誤植の非」を鳴らしておられるのである。(ただし、校正担当者はいつも誠実に努力して下さった。それをわたしはあえて明記する。)

台*は、臺の別字。上のJPEG画像を見て下さい。![]()

榎氏が十五回を通じ、絶えず鼓吹された虚構のイメージ ーーそれは“古田は、陳寿は「絶対」正しく、紹煕本は「正確無比」だと主張している”という前提命題だ。

このような命題は、わたしとは何のかかわりもない。「絶対」とか「正確無比」とか、いずれも榎氏の“虚造”された用語にすぎぬのであるから。わたしの場合はこうだ。

“陳寿自身であれ、紹煕本であれ、これを「あやまり」とし、「改定」を加えること、何のさしつかえもない。ただ、後代のわたしたちが、それが「あやまり」であるという、必要にして十分な論証をしめすことさえできたならば”と。

わたしたちは、眼前の史料の字句を“いじる”(改定する)には、どんなに慎重であってもありすぎることはない。「南」を「東」に直すもよい。「陸行一月」を「陸行一日」に直すもよかろう。しかし、それには「南」や「一月」があやまりだ、という必要にして十分な論証が必要だ。それなしに、自説に好都合なように“思い思いの改定”を各自やってきた。それが従来の邪馬台国論者だったのである。

その点、いわゆる榎説(伊都国中心の放射線読法)はちがっていた。これらの改定に走らず、現存の史料事実に即した理解を工夫しようとされた。そこにわたしが前著で一章を設けて、榎説に敬意を表し、これと対決しようとした真意があった。

ところが、今や榎氏は非榎説の論者に同(どう)じて、“中国人によるプリントはあてにならぬ”“どの版本もあやまりがありうる”こういう一般論・抽象論へと走られたのである。

なお、付言する。わたしは前著の序において“陳寿を信じ通す”と言った。これは心情的表現だ。わたしの用語において、“信ずる”と“盲信する”とは反対語だ。“陳寿に誠実に相対し、その論述の一字一句を大切にし、必要にして十分な論証なしに軽々に改削せぬ” ーーこれが“陳寿を信ずる”わたしの立場だ。もし、必要にして十分な論証をもって「陳寿のあやまり」を指摘しえたら ーーそれは研究者の本懐であろう。

紹煕本についても同じだ。わたしはこれを現存最良の版本と見なす。(読者も、この稿を読み終えたとき、改めてこれを了承されるであろう。)しかし、無論「絶対」「正確無比」などでないことは、知れ切ったことだ。もしそのようにわたしが「盲信」しているなら、「壹と臺」の統計調査などはじめから無用なことだ。あくまで“相対的”に「現存最良の版本」というにとどまる。論をまたぬ話ではないか。

しかし、それを逆手にとって“版本に絶対はない。だからわたしは、版本をいじる(改定する)権利がある”、こういった論法は許されぬ。具体的な実証を一般論ですりかえてはならぬ。あくまで具体的に、「壹」があやまっており「臺」が正しいという、その論証が必要だ。それが従来の「邪馬台国」論者には存在しなかった。今の榎氏にも、わたしへの論難の声のみ高く、その実証がない。

榎氏はわたしが「原文改定」といった表現を用いているのをとらえ、「『三国志の原文』があるのなら、なにも問題はない」と難じておられる。これは、榎氏がわたしの用語を“ねじまげて”用いられた好例である。たとえば「陸行一月 → 一日」のような場合、「一月」を「原文」と呼び、「一日」を後代研究者の「原文改定」といっているのだ。この場合、「原文」というのが「現存三国志諸版本」を指していることは明白だ。けっして「陳寿の自筆原本」という意味ではない。古文書学で「書写原本」(被書写本)という言葉もあるように、「原本」という言葉も“相対化”されているのだ。(事実わたしは、「自筆本三国志原本」はもはや期待できない、とのべている。前著四一ぺージ)。しかるに、榎氏は「原文」の意味を“絶対化”し、「自筆原本」の意義に固定化した上で、わたしを“嘲笑”しようとされる。“フェアでない”の一語につきよう。(張元済『校史随筆』、三品彰英氏『邪馬台国総覧』にも、わたしと同じ使用例がある。)

榎氏がひとの用語を自分流に“ねじまげて”論難された、他の一例をあげよう。

「張元済が紹煕本を帝室図書寮旧蔵と記しているが、それは誤りで、旧蔵と書くのなら、楓(紅葉)山文庫旧蔵とすべきである」

皇室の図書寮(現在は書陵部と改称)「現蔵」の紹煕本は、かつて江戸幕府の蔵書庫たる楓山文庫(紅葉山文庫ともいう)に蔵されていた。明治以降、移管されたのである。それで楓山文庫「旧蔵」と書くべきだ。 ーーこれが榎氏の視点だ。

しかし、張元済の用語では「旧蔵」とは“古くから今に伝わって蔵されている”という意味だ。けっして「現蔵」の反対語ではない。その証拠に、同じ跋文先頭に紹興本のことを「涵芬楼旧蔵」と書いている。紹興本は涵芬楼に「現蔵」されてあり、張元済はその管理者だから間違うはずはない。

他の例をあげよう。張元済の参照した楊紹和の跋文に“わたしの父は重金を投じて、この紹煕本(海源閣蔵本となったもの)を購入し、「旧蔵」の三史(『史記』『漢書』『後漢書』)に加えた”といっている。新購入の本の反対語が「旧蔵」であること、明瞭だ。(なお、清朝より伝来された紹興本と同じく、幕府から移管された書陵部本も、管理者の変更にすぎず、けっして「新規購入」ではないから「旧蔵」と書いているのである。)

しかるに榎氏は、現代の図書館用語たる「現蔵」「旧蔵」の語義によって、「張元済の誤り」と難ぜられた。中国の識者の失笑を買うのではあるまいか。

榎氏が誤読されたのは、単語だけではない。『校史随筆』(三国志の部)にのべられた張元済の行論についても、本質的に誤読されたようである。まず、この部の目次をあげよう。

(一). 衢州本、上と為し、建本、之に次ぐ

(二). 殿本の巻第、淆乱す

(三). 三志、単行本

(四). 殿本の考証、訛字信ず可し

(五). 時本の譌文・衍文・奪字・俗字、均しく矯正す可し

(六). 古写本の異同

次に各節の要旨を見よう。

(一).は榎氏の問題にされた個所だ。“南宋の刊本としては、衢州本(紹興本)を第一とし、建本(紹煕本)を第二とする。しかし、前者は完本が伝わらない。たまたま完本のあるもの(池州本)は後代(元)の修補をうけたもので、訛字が極めて多く、善本と称しがたい。そこでやむ無ければ、この建本、ということになろう”

以上は“より古い版本を求める”張元済の「版本探索の順序」をのべているのだ。同じ南宋本でも、紹煕本より紹興本の方が三十〜六十年位古く刊行されている。だから、これは当然だ。「上 ーー 次」の対句形は、価値の上下ではない。順序だ。(現代中国語でも「上月」とは“先月”のことである。)古くは『三国志』につぎの用例がある。

旧、西曹、上と為し、東曹、次と為す。(魏志十二、毛[王介]伝)

毛[王介]の[王介]は、JIS第三水準ユニコード73A0

毛[王介]は清廉の士で「清公」と称された。東曹(東の官庁)の掾(えん 役人)として清正の士を挙げ、「盛名」にまどわされることがなかった。ために権勢者は彼を敬遠し、官庁の統廃合に名をかりて「東曹」を廃止することを求めた。右はそのときの上奏の言だ。“もともと、西曹が第一、東曹が第二の順位だから”と。これに対し、太祖は上奏者の真意を見破り、かえって西曹を廃止した、という。毛[王介]の清廉の働きを重視したのである。 ーーここでも「上 ーー 次」は順序であって、内容の「軽重」ではない。

(二).において、筆勢は一変する。この紹煕本が百衲本以前、最大の依拠本とされていた殿本(武英殿本、清朝乾隆刊)を正すものであることをのべている。

(三).は、かつて『三国志』の三志(魏志・蜀志・呉志)は別々に「単行」されていたことをのべる。そしてこの紹煕本の蜀志の先頭にそのとき(咸平年間)の牒文(官文書、蜀志単行本「頒行」について)が付せられている、といい、これは「或いは単行本を取りて参攷(考)に資した」ものではあるまいか、とのべている。紹煕本の依拠本の一つが紹興本以前の北宋咸平本にある、と張元済は指摘するのである。

(四).張元済はさらにすすむ。楊紹和(同じ紹煕本の一つ、海源閣本の所蔵者)が殿本の考証と比較して、この本(紹煕本)は他本(紹煕本以外の諸本)のあやまりを正す個所が多い、とのべているのに賛成し、さらにその証拠として、八例(魏志二、蜀志二、呉志四)をあげている。

ここで注意すべきは「殿本考証」の性格だ。清朝初期、勅命をうけて清朝学者たちの大成したこの考証は、現在においてなお、最大の校異・考証集成である。特に注目すべきは、当時現存していた北宋本・南宋本を、全巻にわたって対照し、記録していることだ。

北宋本(魏志32、蜀志0、呉志12)

南宋本(魏志60、蜀志35、呉志71)

しかも、南宋本(「宋本」と記す)については「各宋本」「宋刻一本」という表現のしめすように、数本使用している。

だから、楊紹和と張元済の両者一致して“殿本考証に対比しても、紹煕本は他本(諸本)よりすぐれている”と言うとき、その他本(諸本)とは、右の殿本考証に校異された北宋本と南宋本(数種)をふくむ用語なのだ。(殿本考証所引の南宋本〈数種〉は、いずれも紹興本系列の本であり、紹煕本は入っていない。なぜなら倭人伝中「対馬国」の所に「対海国」という紹煕本独自の表記が校異として出現していないからである。)

さらにつきつめよう。涵芬楼「旧蔵」とされた紹興本は清朝内伝蔵のものが移管されたものであるから、これは武英殿本の校異に用いられた一本の残巻(魏志のみ)である、という可能性が高い。少なくとも、殿本考証にいう「各宋本」の一系列であることは、これを疑うことができない。すなわち、張元済が“紹煕本は他本(諸本)にまさっている”というとき、当然、紹興本もその「対照校異内」に存在するのである。

(五).この点を、張元済はさらに細密に明白化しようとする。「譌(が)文」(誤字をふくむもの)、「衍(えん)文」(余分の字をふくむもの)、「奪字」(脱漏の字)、「俗字」(本来の正字でない通用の俗体字)、計三十四個の実例(表参照)をあげ、この本(紹煕本)に対し、いずれも他の「諸本が均しく誤っている」とのべているのである。

考えてほしい。右で張元済は魏志から十八例をあげ、紹煕本に対し、諸本均しく誤っている、と特記している。そのさい、一番手元の紹興本(魏志)は抜きにしたまま、“諸本均しく誤る”などと、一体いいうるだろうか。この一点から見ても“張元済は紹煕本を、紹興本とは比較しなかった”という榎氏の主張は、到底成立できない。

(六).ここでは、善*善出土の西晋写本(呉志残片)と宋本(紹煕本と見られる)とを比較し、宋本をもなおこの西晋写本によって訂正しうることをのべている。

善*は、善に邑(おおさと)編。第三水準ユニコード912F

以上、右の六節の全趣旨を大観しよう。

“探本の順次は「衢州本(紹興本)より建本(紹煕本)へ」だった。ところが、その建本を実際に検査すると、北宋咸平本を「参攷」していると見られる上、その内実は、殿本考証に対校された南・北宋本の誤謬さえ正しうる、貴重な性格の本だった。しかし、その建本さえ西晋写本残片に比べると、さらに訂正しうる個所がある”と。

榎氏が抜き出された「上 ーー 次」「已(や)む無くんば・・・」の所は、右のような全体の構成(起承転結)の、いわば「起」の部分だった。それが (二). 以下の内実で逆転してゆく意外性、 ーーそれこそ張元済構文の苦心の存する所だったのだ。張元済は『三国志』の各個所を細密に点検した。だから、先にあげた「魏志十二、毛[王介]伝」の「上 ーー 次」の用例は当然知っていたはずだ。この話は、形式的な順位としての「上 ーー 次」が、実質内容の軽重を見抜いた太祖によって裏返される。そこが面白味だ。張元済は今、自分の構文の先頭にこれと同じ「上 ーー 次」の成語を使った。これも同じ“実質内容による裏返し”に導く前提として意識して使ったのではあるまいか。すなわち毛[王介]伝は張元済構文のモデルとなっているのである。榎氏はこのような張氏苦心の首尾展開をかえりみず、「断章取義」(作者の本意たる、詩文全体の意味をかえりみず、自分勝手に一部の章句を抜き出して証拠とすること)の曲解に走られた。いわゆる「象の鼻」をなでて全体と速断されてしまうこととなったのである。

先の『校史随筆』は百衲本二十四史の刊行と共に中華民国二十七年(一九三八)に発刊された。したがって、二十四史末尾の各跋文(いずれも張元済)と一対のものであり、両者の趣旨に矛盾があるはずはない。事実、先の『校史随筆』中に掲載された紹煕本と諸本との対比例がそのままここにも掲載され、量的にもその中心をなしているのである。

(1). 「原形」問題

わたしが張元済の跋文の趣旨をのべ、「現存部分(魏志)の中にも、原形と見なすには、種々の不審点の多いことであった」、といっているのを榎氏はとらえ、そんなことは張元済はいっさい言っていない、と言われる。これは榎氏がその最下段に逐語的に訳出された「この本(紹煕本 ーー 古田注)の写刻が古を去ること未だ遠からず」「この刊本は古文(古い形の文字)を多く存していることが判る」の「古」の理解にかかわる。「古文」の語は、遠く“先秦以前の文体”の意にも使えるし、単に“現代以前の文体”の意にも使える。しかし、ここば『三国志』を論ずる所なのだから、右のいずれでもない。韓退之の唱導した、有名な「古文」(六朝以前の文体)に当たる。すなわち、『三国志』成立時点(西晋、三世紀後半)を「古」といっているのは当然だ。張元済が『校史随筆』で西晋写本を「古写本」というときの「古」と同じ使用例だ。つまり、南北宋本をふくむ諸本とも「後代(六朝以後)の俗字」になっている所を、紹煕本では西晋期の「正字」が刻されてある。すなわち「古文」を存しているもの、と評価しているのだ。先にわたしの指摘した呉志十六出現の二つの「台*」の場合もそうだ。“北宋単行本といわれる静嘉堂文庫本、単行呉志も、ここは二つとも通常の「臺」となっている。してみれば“紹煕本は多く古文を存している”という張元済の指摘は、ここでも当を得ているのである。この「多く古文を存す」という張元済の文面をバックにして、わたしは「原形」という言葉を使ったのである。「古文」のままでは、日本の読者には、漠然と現代から見ての「古い文章」というように感ぜられてしまうからだ。現に榎氏もまた、そのように「誤読」されたふしがある。

(2). 「紹煕本」の名称問題

榎氏は「古田氏が百衲本を紹煕刊本と定め」とのべ、一見わたしが「紹煕刊本」という名をつけたかのように(一般の読者に)誤解されやすい文面を造文しておられる。無論、事実はそうではない。百衲本『三国志』の表紙に金文字で「宋紹煕刊本」とある。(内表紙裏にも「日本帝室図書寮蔵、宋紹煕刊本」とある)。ところで、これに対し、同じ百衲本末尾の跋(張元済)には「宋の諱(いみな)の避、廓・郭等に至る。寧宗時の刊本為るを知る」とある。榎氏はこれをとりあげて“紹煕本というのはおかしい。だから自分は「いわゆる紹煕本」といっておく”とか、“改めて調査してみねばならない”とか言って、“とまどい”を露呈しておられる。

しかし、これは不思議でも何でもない。なぜなら「諱」の問題には、未確定の要素が多い。つまり“当代の天子の諱は避けず、過去の天子の諱のみ避ける”のか、“当代の天子の諱も避ける”のか、さらに“立太子したら、皇太子の諱もまた避ける”のか、時代によって消長があり、必ずしも各時代について定論があるとはいいがたい。したがって一定の事実(諱を避けた文字)から、時代を判定する場合、“一代のずれ”を生じうるのだ。

右のように「光宗の時」(紹煕)と見なすのと、「寧宗の時」と見なすのと、判定のちがいにすぎず、実体は同じなのである。事実、「百衲本二十四史版本述要」には「三国志、宋紹煕刊本。此れ、南宋の刊本為り。宋の諱避、敦字に至りて止と為す。蓋(けだ)し、光宗の時の刻」と記している。

それゆえ、榎氏がこの問題につき、失礼ながら、いわば“さわぎたてて”おられるように見えるのが、わたしには不審である。

(3). 「南北宋本」の削除問題

榎氏はその批判文のなかで、『三国志』跋中、張元済が「版本評価」をしめした個所を抜き出して逐語訳しておられる。ところが、その中でもっとも白眉をなす一句を明白に「変改」もしくは「削除」しておられるのである。それは「南北宋本、是の本(紹煕本を指す ーー古田注)に及ばず」の一句だ。これこそ、わたしが先の『校史随筆』の項で指摘した、張元済の論旨の頂点を、ズバリ言い切った言葉だ。この「南北宋本」という印象的な一句を榎氏は「逐語訳」からカットし、ぼやかしてしまわれた。この事実は、榎氏がこの一句のもつ重大性 ーー“この一句が自分にいかに不利か”ーー をよく知っておられたことを証明する。

(4). 以上のようなわたしの理解が正しく、榎氏の理解のあやまっていることを、事実において決定的にしめすものは、前著でものべた「魏志四〜三十巻」という、紹煕・紹興両本共存部分(二十七巻分)に対する張元済の「取捨」だ。すなわち、手元の紹興本を捨て、紹煕本を取っているのである。

旧本正史を輯印するの意有り。・・・近く両京に走り、遠く域外に馳(は)す。覯(み)る所有る毎(ごと)に、輒(すなわ)ち之を影存す。後に善なる者有らば、前は即ち舎(す)て去る。積年累月、均しく較勝の本有るを得(う)。

(百衲本、前序)

これは張元済が民国十九年、百衲本全体に冠した序文だ。「両京」は“北京と南京”、「域外」はこの場合“日本”だ。そして“写真撮影した後でも、よりすぐれた本(較勝の本)が見つかれば、ためらわずすぐさま(即)、前の本を捨て去った”と言っているのである。この言に相対すれば、魏志二十七巻の両本共存部分について、“捨てた”紹興本より“取った”紹煕本の方を「較勝の本」と見なしたこと、もはや一点の疑いもない。

榎氏は、わたしのあげた「三国志に出現する、壹と臺の統計」の中には裴松之註(裴註)部分を含んでいない、と再三論難しておられる。あたかも、わたしの統計の不備・方法の不完全をしめすかのように。実は、この点こそ、榎氏の観点とわたしの観点の本質的な相異をしめすものだ。

先にのべたように、榎氏は“古田は紹煕本全体が絶対正しいと主張している”という虚像を立てられた。その上で“それなら「紹煕版本全体」の一部をなす裴註部分の壹と薹の統計をあげないのはおかしい”という論へとすすまれたのである。

しかし、わたしの方法の基礎は、これとは全く異なっている。前著中「失われた筆跡」(一六〜二四ページ)に明記したように、わたしの探究の行く手は“陳寿の自筆本『三国志』原本”にあった。(それには無論、裴註などない。)

中世史の親鸞などの場合なら、当然「自筆本」があり、それをもとに研究できる。しかしそれのない『三国志』の場合、わたしは失われた“陳寿の自筆本『三国志』原本”の筆跡を探究しようとした。つまり、“陳寿の筆跡”へ向かって遡源(そげん)する方法はないだろうか? この設問に答えるべき方法として、わたしの考えたのが現版本(紹煕本)を素材にした「壹」と「臺」の統計的調査だ。もし、そこに“かなりの数の「壹」と「臺」の錯乱”が検出されれば、そのときは“陳寿より南宋代までの代々の筆跡者群”の中に「壹」と「臺」とをまぎらわしい字形で書いた人物がいた、という証跡となる。そう考えたのだ。つまり“「壹」と「臺」のあやまりがない”ことを証明しようと、かかったのでなく、逆に“「壹」と「臺」のあやまりがある”ことの裏づけの有無を調べようとしたのが、わたしの方法の出発点だった。ところが、意外にも、「壹」と「臺」に、「臺」と「壹」に錯乱している、と“認識”されるものが一例もなかったのだ。

この肝心の点もまた、榎氏は見まちがっておられる。『三国志』に出てくる「壹」と「臺」が”本当に正しいかどうか”、そんなことはわかるはずはない。本人の自筆本や三世紀の金石文という第一史料が現存し、それで裏づけられぬ限り、不可能だ。そんなことは知れきったことだ。その知れきった状況(第一史料は望みえない、という事実)、その地点から、わたしの探究は出発したのだ。くりかえすが、陳寿をはじめとする、代々の筆跡者群の「壹と臺についての筆癖」を探るのが目的だ。だから、その「材料」は当然「陳寿によって書かれた『三国志』本文」に厳密に限定されねばならぬ。陳寿(三世紀)のあずかり知らぬ、五世紀の裴註、さらには他の書物から例をもってきて“だから陳寿も”というような、甘い論法は通らない。

まして「壹」と「壼」をまちがえた例を「漢書 ーー 魏書」の間から、「臺と壷」をまちがえた例を「山陽公載記 ーー 後漢書」の間からもってきて、二つをつなげ、唐の「初学記」の「壷 ーー 壹」のちがいまであげ、“だから、『三国志』本文も”といった榎氏の論法は、“甘さ”も限度を越している。

考えてみるがいい。“『風土記』と『神皇正統記』で「あ」と「め」がまちがっている。『万葉集』と『新古今集』や『徒然草』で「め」と「つ」がまちがっている。だから『日本書紀』の、この「あ」は「つ」のまちがいだ”。こんな論法が通用すると思っておられるのだろうか。

念のために言おう。“「壹」と「臺」はいかなる場所でもまちがい得ない”こんなばかげた命題を主張する者は誰もいない。問題の原点は「陳寿の筆跡」だ。そしてそれを再写、三写した人達の筆跡だ。だから、『三国志』本文以外を資料にして論ずるなら、それは“素材選択の厳密性を欠く”としか言いようがない。

以上で判明したように、榎氏は自分で仮構した観念をわたしに押しつけ、“古田の調査は不十分だ”と呼号された。しかしそれは、実はみずからの方法上の自己限定の欠如、つまり“方法論上の甘さ”を露呈しておられるにすぎない。

今回の論争の中で、わたしにとっていわば「もっともわが意をえた」というべき個所がある。それは宮内庁書陵部本と百衲本との「内実の異同」問題だ。

なぜなら、わたしはこれにつき多くの論ずべき興味深い課題をもっていた。しかし前著の性格(一般書)上、岐路にわたるを恐れ、割愛していたからである。榎氏は「果たして百衲本にリプリントされている図書寮本なるものと、図書寮本の現物とを比較されたことがあるのであろうか」といわれる。

昭和四十四年前後以来、灼熱の日も、清涼の日も、この問題を追うてくりかえし書陵部に足を運んだわたしにとって、氏の“嘲笑まじり”の言は、いたずらに微苦笑をさそうにすぎぬ。(書陵部には「閲覧者名簿」がおかれている。)

明白な証拠をあげよう。前著一四〇ぺージにあげた「北宋咸平六年の牒」の写真(百衲本)に「図書寮現存本は補写」という注記がついている。これは初刷(昭和四十六年十一月十五日)の直後に出された再刷(十二月二十日)以降、すべて掲載されている。初刷に無いのを見て、わたしが早速お願いして入れてもらったのである。この微小の注釈、一般の読者には、注意をひくべくもない。だが、わたしには意味が深かった。次いで展開すべき書陵部本と百衲本の内実異同問題の、いわば新しき入り口をなすものだったからである。書陵部本と百衲本の異同について、以下簡明に要記しよう。

(1) 「筆入れ」問題

「魏志四、三葉左」の欄外に、「齊王」とある(百衲本)。ここは齊王紀であり、前葉も後葉も同じく「齊王」とあるから、一応不審はない。ところが、肝心の書陵部本では「齊」とだけあって、「王」字が欠けている。前葉・後葉には「齊王」とあるのだから、ここは「刷(す)り落ち」であって、他意のないことは明白だ。しかし、文字通りのコロタイプなら、被写原本(ここは書陵部本)にないものが出るはずはない。明らかに写真技術上、「筆入れ」と呼ばれる修正を行なっているのだ。あたかも一昔前の見合い写真のように。けしからんと怒る読者もあろう。しかし、写真印刷等にたずさわる人なら、周知のように、このような「筆入れ」は、中国はもちろん日本でも珍しくないのだ。原本にかすれた文字を色濃く明晰に出すことなど、いわば朝飯前なのだ。刊行中の和刻本正史(汲古書院)でも「筆入れ」が行われている(長沢規矩也さんによる)。カラー版『教行信証』コロタイプ(法蔵館)でも、朱の「筆入れ」があるという。

(2) 「カット」問題

これと同じく、被写原本の一部分を消し去ることも簡単だ。現在書陵部本には欄外に多くの筆跡(墨、朱)の書き入れがある。代々の書きこみだ。校異もあれば、他愛のない覚え書き類もある。これら皆、百衲本には出ていない。おびただしい代々の印も百衲本ではほとんど消されている。

わたしにとっては、これらの印は興味深い。しかし紹煕本そのものを追跡し、その原姿に「復元」しようとする中国側としては、日本の「後代の印」は、いわば関心外なのである。

実は、日本でもこの種の例は多い。『歎異抄』コロタイプ(法蔵館、便利堂)で、末尾に広汎に色濃く付着しているしみ、これは研究上重大な現象なのに、きれいに消し去られている。『日本書紀』北野本コロタイプでも、古い奥書(資継王)がきれいに消し去られている。わたしはいつもやりきれぬ思いをさせられてきた。

ことに中国の版本には「復元主義」の伝統がある。榎氏は「忠実なリプリントでない」と言っておられるが、「リプリント」とは、氏の「造語」だ。いわゆる「リプリント」とは異なり、中国の「景印」とは張元済に限らず、「復元」の内実をふくんだ用語なのである。

(3) 「牒」と「破紙」等の問題

中国側景印の「復元主義」は徹底している。北宋咸平本の「牒」について、書陵部本の「補紙」を参考にして、新しく“版を作っている”のだ。(無論、中国側にある海源閣本〈紹煕本〉からこの部分を“とった”という可能性も絶無ではない。)“後代の日本人の拙い補筆”でなく、かくあるべし、と推定した「原姿」を復元する。そのため、現代のあらゆる写真技術が営々と駆使されるのである。

榎氏の指摘された、魏志七初葉から魏志九、二十二葉までの破損部分も同じだ。原紹煕本の版形「復元」のため、精密な努力を重ねているのである。(呉志十八末葉も同じ。)(もっとも、この場合は一個の間題がある。右の「破損」がいつおきたか、不明だ。したがって張元済来日〈昭和三年〉以後におきた、という可能性も絶無ではない。しかし、百衲本『三国志』の直接の依拠本である『上海中華学芸杜輯印古書之八』を検視すると、先ず「復元主義」のあらわれと見て大過ないようである。)

(4) 「紹照本以前」への遡源

問題は「紹煕本への復元」にとどまっていない。さらにその原形(と見なされたもの)への遡源の努力さえ、百衲本の中には現れている。

一例をあげよう。魏志三十、十七葉左の欄外に「東沃沮」とある(百衲本)。ところが、原本(書陵部本)ではこの個所は「句麗」となっている。たしかにここは、前々葉までの高句麗伝ではない。東沃沮伝の中だ。前葉欄外にはまぎれもなく「東沃沮」とある。だから、この十七葉左の「句麗」は明らかに原本(書陵部本)の「誤刻」 ーー ケアレス・ミスである。これを「百衲本」は“正しく”訂正しているのだ。このようなやり方は、わたしたちにとっては何とも“やりすぎ”と思われよう。たしかにそうだ。だが、中国側では「復元より復源へ」 ーーこの意識が貫かれているのである。

このようなやり方を追究する中で、一個の重大な問題にわたしはゆきあたったことを報告したい。魏志三十、十九葉右の末行において「穢*伝」とある(百衲本)。ここは、書陵部本では「穢*南伝」となっているのだ。“「高句麗伝」「東沃沮伝」「[手邑]婁伝」につづいているのだから、当然「穢*伝」が正しい。”百衲本はそのように“単純なケアレス・ミス”と見なして“正しく訂正した”のであろう、と思われる。この「ケアレス・ミス訂正」には、何びとからも異議は出ないかに見える。しかし、わたしはつぎの例を思い浮かべた。

[手邑]婁(ゆうろう)の[手邑]は、第3水準、ユニコード6339

穢*は、三水編に歳。第4水準ユニコード6FCA

子曰「学而時習之。不亦説乎。・・・」(学びて時に之を習う。亦、説(よろこ)ばしからずや。)

この有名な論語の一章は「学而(がくじ)篇」と呼ばれる。右の文頭二字を“とって”呼ぶのだ。ところが、先の「穢*伝」の先頭はつぎのようだ。

穢*南与辰韓、北与高句麗沃沮接、東窮大海。(穢*は南、辰韓と、北高句麗沃沮と接し、東は大海に窮まる。)

つまりこの先頭の二字「穢*南」をとって題名にしているのだ。このことは問題の「倭人伝」を見ればわかる。

倭人在帯方東南大海之中。(倭人は帯方の東南大海の中に在り。)

この文頭の二字「倭人」をとって題名としているのだ。だから、もし「穢*南→穢*」と直すなら、同じく「倭人→倭」と直すべきなのである。

実は、すでに書陵部本(すなわち紹煕本)自身がこのような「一部変改」を行なっていた、と見られる。それは韓伝である。

韓在帯方之南。東西以海為限。(韓は帯方の南に在り。東西、海を以て限りと為す。)

ではじまるから、「韓在伝」というのが書陵部本以前の形だったのではないだろうか。

無論、以上はわたしの「仮説」にとどまるともいえよう。しかし、書陵部本の一見異様な「穢*南伝」という表記は、単純に「誤刻」と言い切れぬものをもっている。なぜなら、この本の文頭の構文は明断であり、「穢*南」という国名だなどと、南宋の中国人が“読みまちがう”はずはないからである。

わたしはこのようにして、一見単純なケアレス・ミスと見えた場合でも、「原文改定」の非なることを、中国の碩学張元済の前に報告したいと思う。

(4) 中国版刻史の問題

以上、中国版刻史をつらぬく方法 ーーこれを一言で評すれば「近代リアリズム以前」である。版刻原本のあらゆる徴証ーー それがしみてあろうと汚点であろうと、稚拙極まるいたずら書きであろうとーー を一点の改変なく保存する。これこそわたしたちの堅持すへき“版刻上のリアリスム”であると思う。

この立場から、張元済をふくむ中国版刻手法を“厳正でない”と評するなら、わたしは“誰人にもまして”賛同するであろう。だが、わたしが張元済に「厳正」の語を呈したのはこの問題ではない。あくまで魏志二十七巻分について、手元の紹興本を捨て、紹煕本を取った、その処断についてである。それを知りながら、榎氏は問題を“すりかえ”て、わたしへの論難の具に使う。 ーー大いなる曲筆というほかはない。

以上のような問題点にもかかわらず、紹煕本(百衲本)はそのすぐれた史料性格を随所にしめしている。今、榎氏の紹煕本を非とせられた論点を再検査しよう。

(1) 「棺・槨」問題について

夫余伝に「槨有れども棺無し」の句がある(紹煕本)。ところが静嘉堂文庫本(明、嘉靖修本)では逆に「棺有れども槨無し」となっている。これを榎氏は“紹煕本のあやまっている明らかな証拠”と称しておられる。確かに「槨」は“そとばこ”であり、“棺をつつむ”ものであるから、“棺がなくて槨だけ”ということはありえない、と一応考えられよう。しかし、東沃沮伝につぎの記事がある。

新たに死する者、皆仮に之を埋め、・・・乃ち骨を取りて槨中に置く。挙家、皆一槨を共にす。

つまり、ここでも「棺」なく、家中みな、一つの大きな「槨」(と中国人に見えるもの)の中に共埋されるのだ。まさに“槨有りて棺無し”なのである。これに対し、韓伝と倭人伝は共に「棺有りて槨無し」だ。状況を表示しよう。

<扶余> 槨有りて棺無し

<東沃沮> 同 上

<韓> 棺有りて槨無し

<倭> 同 上

まさに北の「槨圏」と南の「棺圏」に分かれている。ところが、榎氏のように夫余伝の場合、「棺有りて榔無し」を正しとすると、東沃沮だけが“浮き上がって”しまう。すなわち、榎氏の依拠された静嘉堂文庫本は、“棺がないのに槨だけ、というのはおかしい”という、語義だけによる「浅慮の改定」を行なっているのである。

(2) 「欲不行」問題について

王莽初め高句麗の兵を発し、以て胡を伐たしむ。「欲不行」彊迫して之を遣わす。皆亡(に)げて塞を出で寇盗となる。(魏志三十、高句麗伝)

右の「 」内が静嘉堂文庫本では「不欲行」だ。“「行かんことを欲せず」ならいい。「行かざらんことを欲す」(紹煕本)では不自然だ。だから、これは紹煕本のまちがいだ”。これが榎氏の理路である。しかし、『史記』に有名な左の例がある。

交戟之衛士、欲止不内。(交戟の衛士、止めて内(い)れざらんと欲す。)(『史記』、項羽本紀「鴻門の会」)

高校の教科書にも出てくる例だ。ここでは明らかに「欲・・・不」となっている。この「欲」は“のぞむ”でなく、「将」(将に・・・せんとす)と同じ用法だ。

欲、猶(なお)将のごときなり。(『古書虚字集釈』)

この古い用法を新しい叙情として巧みに再現したものに、有名な杜甫の句がある。「国破れて山河在り」の詩の末尾だ。

渾欲不勝簪(渾(す)べて簪(かんざし)に勝(た)えざらんと欲す)

問題は高句麗伝の場合、どちらが適切かだ。

A 「不欲行」 ーー(命令を)行いたがらなかった。それを彊迫して・・・

B 「欲不行」 ーー(命令を)行わないままになろうとした(不進発の状況で推移した)。それを彊迫して・・・

つまり、Aは高句麗兵の「心理」を王葬が察して「彊迫」したことになるのに対し、Bは命令不履行の「状況」を知って、彊迫したわけだ。後者の方が歴史叙述として真実(リアル)である上、「欲」の用法も古い。すなわち紹煕本の方が原形であり、静嘉覚文庫本の方が「浅慮の改定」なのだ。

(a). この例によってみても張元済が観察した通り、紹煕本は「多く古文を存し」ている。

(b). もし榎氏の言われるように静嘉常文庫本の補版指示のない葉は「紹興本」のままであるとすると、紹興本には「後代改定の手」がかなり加わっていることとなろう。(これも、例の「紹興本」時点の「復源主義」の“悪しき表れ”と見られる。)

榎氏は右のような後代の「浅慮の改定」にまどわされたようである。

つぎに、榎氏が『三国志』がまちがっている例としてあげられたのは、「会稽東県」である。『後漢書』の「会稽東冶県」が正しいというのだ。

果たしてそうだろうか。

其の(亶洲を指す ーー古田注)上の人民、時に会稽に至りて貨布する有り。会稽東県の人、海行し、亦風に遭いて流移し、亶洲に至る者有り。

(現在、その亶洲の民が“時として”会稽郡にやって来て、交易する者がある。そしてこちら〈中国側〉からも亦、会稽郡の海岸部の諸県〈東県〉の人々が海で思わぬ風に遭い、海流に乗ってその地〈亶洲〉に到着することがある。)(『三国志』呉志二)

急所は右の「亦」の一語だ。“中国側からも亦、「時として」亶洲に流れつくことがある”というのだ。つまり、一般論だ。だから、これを「会稽東冶県」という特定の固有名詞にしたら、“この県の人だけが亶洲に行くことがある”という、奇妙なことになってしまう。やはり「会稽東県(海岸部の諸県)人」という、広がりをもった表現でなければならぬ。范曄(『後漢書』)はこれを誤読した。

(a) 人民時に会稽に至りて市す。(b) 会稽の東冶の県人、海に入りて行き、風に遭いて流移し、[水亶]洲に至りし者有り。(c) 所在絶遠にして往来す可からず。(倭伝、末尾)

[水亶]洲の[水亶]は、三水篇に亶。 JIS第3水準、ユニコード6FB6

(a) では、[水亶]洲の人民は“時として”つまり季節風に乗って交易に来るのに、(b) では、ある一人の東冶県人の偶然的・一回的な事件(エピソード)としている。(ここで「亦」の一字を抜き取っているのが注意される。)それに(a)のように“季節をえらんで交易に来る”という点から見ても、(c) の「往来す可からず」という帰結は矛盾している。

このように、陳寿の、事実に立った慎重な行文を、范曄は机上で安易に変改造文している。それを再び榎氏が机上で安易に支持されたのである。

このような范曄の手法からすれぱ、『三国志』の「会漕東治の東」を「会稽東冶の東」(『後漢書』)と改定したのも同じだ。これに対する榎氏の論点を見よう。

(1) 「東治」を「東の治所(行政官庁所在地)」の意味にとるならともかく、「治績」の意味にとるのは「日本人的発想」だ”と論難される。左の例を見よう。

(a) 昔堯、洪水に遭い、鯀、治せざる所、禹、これを疏(けず)りて河を決し、東、海に注ぐ。(蜀志八)

(b) 済済之治を興す。(魏志十六)

(c) 黄武の初、永興・諸曁の長たり。所在、治迹有り。(呉志十六)

(a) は蜀の秦[宀/必]の言だ。禹の治水が彼の業績のはじめをなしたという、有名な故事だ。(b)は魏の杜恕の上疏中の句だ。堯・舜から殷・周・漢の代々の治績を賞美した言だ。(c)にいたってはズバリ「治迹」の例だ。呉の陸凱の業績の叙述である。榎氏は“『三国志』それ自身が「日本人的発想」で書かれている”と主張されたいのであろうか。

秦[宀/必]の[宀/必]は、宀の下に必。JIS第3水準ユニコード5B93

(2) 「東治の東」という文形について。榎氏はこの文形を不自然とされる。しかし、左の例を見よう。

(秦海)大秦国は西海の西に在り。故に秦海と曰(い)うなり。(『後漢書』西域伝、李賢註)

第一段階として、中国の西に当たる地域に「西海」という名が成立する。第二段階、さらに中国人の地理的視野が拡大し、“その西海のさらに西”という言い方が生まれる。

「東治の東」も同じだ。第一段階、会稽国における夏后少康の治国を「東治」と呼ぶ。(夏の始祖禹の会稽巡行を「東巡」と呼ぶ〈『史記』〉ように、この地帯は「東」と意識されている。)第二段階、そのさらに東方にある倭国のことを認識しはじめたとき“その東治の領域のさらに東”という呼び方が行われる。いずれも中国人の地埋的視野の拡大にともなって生まれた重層の語法だ。(日本でいえば北海道は「東北地方の東北」に当たる。)

(3) 榎氏は“『三国志』の原形が「会稽東冶の東」であった”とし、“それは永安三年の分郡以前の史料(魏略)にもとづいたためだ”といわれる。

現本(『三国志』)以前の「原資料」に矛盾の解決を求めようとする。 ーーこれはもっとも安易な“逃げ道”である。無論、「一般論」としては、そういうケースもありえよう。だが、榎氏は”ここの原資料(魏略)は、たしかに「会稽東冶」だった”という直接証拠とその論証を一切しめされない。“ただこう考えれば、矛盾から逃げうるだろう”という、一つのアイデアにすぎぬ。しかも、そのさい、“陳寿は杜撰で、うっかり原資料の表記をそのまま直さずに、まちがえて使ったのだろう”と、陳寿に罪をきせる。無論、必要にして十分な論証によって罪を帰(き)するのは、いい。研究者の本懐だ。しかし、榎氏は「想像」によって、他に責めを転嫁されただけだ。

(4) 今度は積極的に「会稽東冶の東」が地理上成立できぬ、その論証をあげよう。

其の道里を計るに、当に会稽東治の東に在るべし。(『三国志』倭人伝)

右の「其の道里」といっているのは、直前の節末の「郡より女王国に至る万二千余里」を指している。帯方郡治(ソウル付近)から東南方向への「一万二千余里」を中国本土側と対比し、中国本土の中の、どの地帯の東になるかを「推定」しているのだ。こんな莫大な距離の「ものさし」で“計った”場合、「会稽郡の東冶県」というような、まさに地図上の“一点”ともいうべき「特定県」を原点にして、“その東”などという言い方ができようか、できはしない(上図参照) その上、ここは必ずしも「倭国の都」の位置だけを問題にしているのではない。直前に倭人の「鯨面文身」の風俗が説かれ、倭国内の「諸国」によって風俗の異なることをのべているように、「倭国全領域」の位置が問題になっているのだ。

だから、その倭国全体について「東冶県」というような一点を基準に位置比定するようなことは、ますますありうることではない。范曄も、この“不自然さ”を意識していた。それゆえ、

其の地、大較(おおむね)会稽の東冶の東に在り。

として「大較」の一語を新たに冠して“不自然をカバーしよう”としたのである。しかし、『三国志』にこの語はない。本来「会稽国」という「治国」を“基準領域”としていた陳寿にはその必要がなかったのである。(会稽山付近を基点として大方向〈四分法〉で東とみてもよい。)

景初二年十二月、明帝が急病となったため、卑弥呼の使いとの約束(詔書内容)が実行できず、景初三年は服喪の時期となった(翌、正始元年に諸行事再開)。だから、卑弥呼第一回の遣使は原文(現『三国志』各版本)通り、「景初二年」が正しく、「景初三年」と直すべきでない。このわたしの論旨に榎氏は反論する。

(1) “劉劭が「都官考課」等の著作を完成したのに、明帝が崩じたので「施行」しなかった”(魏志二十一)。榎氏は、わたしがこの一例をもとに、“魏朝の諸行事停止”という「拡大解釈」をした、と論難される。しかし、これは全く事実に反する。

なぜなら、わたしはまず、景初三年十二月の齊王の詔勅「烈祖明皇帝、正月を以て天下を棄背し、臣子永く忌日の哀を惟(おも)う」をあげ、“一年間の先帝の喪に服していたが、年もあらたまるから、停止していた諸公事を再びはじめることを示し、年号も「正始」と改めることを宜布した”とのべている(前著一二九べージ)。そしてその具体的な一例として、右の劉劭の一件をあげているのだからである。

今、明帝の死によって生じた「魏朝諸行事の停止」について、さらに他の史料をあげよう。

(a) 諸所に興作する宮室の役、皆遺詔を以て之を罷(や)む。(景初三年正月、齊王の詔、魏志四)

(b) (景初三年)秋七月、上(齊王)始めて親しく朝に臨み、公卿の奏事を聴く。(魏志四)

(a)は明帝の遺詔によって「宮室の役」(宮殿の工事)一切を停止した、とある。(b)景初三年の正月から六月までの間は、齊王は一回も“朝に臨まなかった”という。この半年間、完全な服喪中だったのだ。

右によって、榎氏が劉劭の「不施行」事件を例外視しようとされたことの不当だったことが判明する。第一、明帝死して後、一年間も、明帝のときの「景初」という年号を使いつづけたこと自身、服喪の表現だったこと、先の景初三年十二月の齋王の詔の言う通りである。(卑弥呼第一回遣使が最初に天子に拝謁したのが「景初三年六月」だったとすると、右の“未だ朝に臨まざる”完全服喪中に拝謁したこととなる。)

(2) わたしは前著で、第一回遣使を「景初三年六月」とすると、「五つの疑い」が生ずることをあげた。しかし、榎氏はこれに答えることができず、ただ最後の「景初二年十二月の詔」の内容と「正始元年の魏使来倭」記事との矛盾(前者で難升米に「装封」して与えたはずのものが、後者では魏使が直接とどけている)について、「これは文字のかたはしにとらわれすぎた解釈」だ、と言われるだけだ。「文字のかたはしにとらわれ」ないような粗大な解釈なら、どんな立論でもできよう。一字一句を精密に観る ーーこれがわたしの方法であり、榎氏のような旧家と袂をキッハリと別つ地点である。

(1) ここでも榎氏はとんでもない勘ちがいを犯しておられる。わたしが「対海国」を普通名詞と解し、“魏使か陳寿が命名したもの”と、主張しているかのように、氏は錯覚されたようである。「中国人ならとてもつけるはずのない名称」とか「その付近の国がすべて固有名詞で呼ばれているのに、この国だけが固有の名で知られず、中国人から対海国などと呼ばれていたはずがない」とか言っておられる。

わたしは前著に明白に書いている。“二つの言語世界の境界に存在する土地は、二つの名前をもっている”(一〇八ページ)、そしてその具体例として「樺太・千島 ーー サハリン・クリル」「裏海 ーー カスピ海」「沖縄 ーー 琉球」等をあげた。朝鮮海峡近辺にも「中国側の固有名詞」の存在したことは「瀚海」(『三国志』倭人伝)の例でもわかる。 ーーそのように論じているのである。

その「瀚海」を中にはさんだ「対海国」「一大国」の場合もそうだ。今わたしたちの知っている「対馬」「壱岐」(日本側固有名詞)とは異なった、中国・朝鮮半島側の人々が、三世紀以前から永らく使用していた“北側からの固有名詞”である、という可能件がある。だから、これを軽々に「対馬・一支」の誤記とはきめられない。 ーーそう言ったのである。榎氏の反論は、目標をまるでとりちがえている。

(2) 一つの示唆をあげよう。A「対海国」(紹煕本)とB「対馬国」(紹興本)との二つの文面がある。どちらかが原文だ。つまり、(A→B)と改定されたか、(B→A)と改定されたか。二つに一つだ。このさい、先にあげた中国版刻史の伝統的手法たる「復源主義」をかえりみよう。日本との往来の頻繁となっていた南宋の人々にとって「対馬」という名は著名だった。だのに、版刻原文に「対馬国」とあるものを、わざわざ「対海国」と直すだろうか。ありえない。これに対し、原文の「対海国」を“わかりきったあやまり”と見なし、「対馬国」に直す。これならありうる。ちょうど「有槨無棺」を「有棺無槨」へ、「欲不行」を「不欲行」に直したのと同じように。張元済さえ“明白な、ミス”と信じて「穢*南伝」を「穢*伝」と直したのである。

このように「近代リアリズム以前」の中国版刻史の伝統。ここに「対海→対馬」の変化の秘密があるようである。

わたしは前著中、「臺」字のもつ特別の思想性をのべた項に至って、はじめて“『三国志』においては「邪馬臺国」という表現は絶対にありえない”(五一ぺージ)といった。ここでは、まさに「絶対に」と書いているのだ。その理由は、版本の無謬性などではない。一に、「臺」字が陳寿時点において「天子の象徴」としての至高の意味の文字となっていたからだ、というにある。

これに対する榎氏の反論を吟味しよう。

(1) 「臺が天子のシンボルであったなどというのは、古田氏が勝手にそうきめているだけのことであって」 ーー榎氏はそう言われる。つぎの例を見てほしい。

朝廷「臺」と称す

洪容斎二筆に云う。「晋宋の間、朝廷禁省を謂(い)いて『臺』と為す。故に禁城を称して臺城と為し、官軍を臺軍と為す。使者を臺使と日い、郷士を臺官と為す。法令を臺格と為す。(下略)」と。今、按ずるに此の説、是(ぜ)なり。(このあと「臺に詣る」「臺に在り」「臺内」等、以上晋書、「臺官」宋書、「臺使」陳書の文例をあぐ)是等、皆証とす可きのみ。然るに風俗通に、亦「臺に朝す」の称有れば、則ち、蓋(けだ)し後漢より此の称有るなり。

以上は江戸の大儒中村蘭林の『学山録』(寛延三年)の一節だ。『洪容斎二筆』は宋の洪邁の撰である。だから中国の宋代より日本江戸期まで“周知の説”だ。それを榎氏はわたしが“勝手に”唱えたかのように“言いまげて”おられる。(右の洪邁の文は前著〈五二ぺージ〉にすでに引用してある。)

(2) 人名における「臺」

漢代の人名に「臺」字は多く出現する。これは金石文で確認できる。魏代の人名にも現れること、わたしの「臺」の調査表にあげた通りだ。榎氏はこれをとらえ、“臺が神聖な文字なら、人名に使うはずはない”と言われる。何か榎氏は感ちがいしているようだ。天子の諱(いみな)の類ととりちがえておられる。わたしの主張点は“魏晋朝の史官(陳寿ら)が夷蛮の現地音(国名)を音表記するさい、一方で「邪」「卑」のような「卑字」をあてながら、他方で(同じ文面中に)「朝廷禁省」にあたる特殊な文字「臺」を使用するはずがない”といっているのだ。「臺」と同音の漢字は他にも数多いのであるから。他の例をあげよう。『三国志』に「孫聖壹」という人名がある(前著三二ぺージ)。しかし、「聖」が人名にあるからといって、魏晋朝の史官が夷蛮の国名を表記するのに、「卑字」と同時に「聖」字を使って表記する、などということはありえない。 ーーそういうことなのである。

(3) 「宮」字使用について。

榎氏は「宮室」の意に当たる「宮」字が高句麗の王名(宮、位宮)に現れている例をあげ、「臺」字使用も何らさしつかえないはず、と言っておられる。これこそ、榎氏が問題の本質を見失っておられることをしめす好例だ。「宮」という文字は、少なくとも『三国志』では夷蛮の国々にも使用されている。

居処・宮室・楼観・城柵厳かに設く。(倭人伝)

卑弥呼のいた所は「宮室」と呼ばれている。問題は「楼観」だ。これこそ「臺」に当たる。ところが「臺」という字は使用していないのだ。かつて「宮」といえば「天子の宮殿」に特定されていたこともあるかもしれぬ(たとえば夏・殷・周)。しかし、『三国志』では「宮」の字は“一般化”し、夷蛮の王の居城にも使用されうる文字となっていたのだ。これに代わって特定字の色彩を帯びてきたのが「臺」の字にほかならなかった。右のように考えてくると、「宮」字が高句麗王名にあらわれること、何の不思議もない。(その上、高句麗王の場合、中国側が現地音に対して漢字の表音表記をしたのでなく、みずから「宮」「位宮」等と中国風の文字で名乗っていたのではないか、という問題もある。)

榎氏がわたしを論難するために、数々仮構された概念の中でも、最大のもの。それは、“古田は「後漢書の邪馬臺国はまちがいだ」と言っている”と称しておられる点だ。

たしかにわたしは“五世紀に成立した『後漢書』中の「邪馬臺国」をもとに、三世紀『三国志』の「邪馬壹国」を直してはならない”と言った。しかし、それはけっして『後漢書』の「邪馬臺国」がまちがいだという命題を前提にしているのではない。

思っても見るがよい。『三国志』に対して、その原文面(現存刊本)を軽々しく面すべからず、と一方で言いつつ、『後漢書』の原文面(現存刊本)の「邪馬臺国」は「壹のあやまり」だ、というのでは、“眼前の史料を軽々しく改定する”という、方法上の一点において、従来の邪馬台国論者と同じ轍を踏むことになろう。わたしの方法ではない。

無論、これは今、事新しく言うことではない。前著三三二ぺージに次のように書いている。

“この本の題名が示すように、三世紀卑弥呼の国が「邪馬台国」でなかったことは確実である。これに対し、「邪馬台国」という国名は、五世紀の中国史書(『後漢書』)にはじめて出現する。それにはそれとして、十分な理由があるのである。この問題は「結び」にのべた「邪馬壹国の行方」と重大な関係をもっているから、稿を改めてのべたいと思う。”このように“『後漢書』の場合、「邪馬台国」はあやまりではない”と明記しているのである。すなわち、

(1). 倭伝の冒頭部(地の文)は、南朝劉宋(五世紀)の読者を対象に書かれたものだ。それ故、そこに現れる国名は、すなわち五世紀の国名である。

(2). これに対し、後漢代特有の国名は、明確に建武中元二年(五七)と銘うった歴史条項に記載された「倭奴国」である。

(3). 五世紀は南北朝対立の時代だ。黄河地域(北朝)には夷狄の国々交々入り来って、みずから「天子」を称し、各自「臺」を建設した。「臺のインフレ」時代である。この時期には、「邪馬臺国」の表記が出現すること、何の不思議もない。(「東夷」の一たる倭国側がみずから使用したとしても、不審はない。)

以上が大前提である。では、その「邪馬臺」とは、何と読むか。どこに都があったのか。この時代には「臺」字は夷蛮の国名表記になぜ使いうるのか。これら興味深い問題について、今詳しくのべる紙幅をもたない。しかし、昭和四十八年八月上旬発刊された、わたしの新著『失われた九州王朝』(朝日新聞杜刊)の中に詳記されている。それを見ていただければ幸いである。

それはともあれ、問題を今にかえそう。“古田は、『後漢書』の「邪馬台国」をあやまりとした”という、それこそあやまった前提の上に突っ立たれ榎氏は、まさに“幻影の虚像”に対して矛を向けられたにすぎなかった。

この点について、さらに言うべき問題がある。榎氏の十五回の論稿すべて、その表題は“『邪馬台国はなかった』か”であった。故意か偶然か、「邪馬台国」の「 」が抜かれている。だが、この「 」こそわたしにとっては重大なのだ。“三世紀に存在した卑弥呼の国は「邪馬台国」ではなかった”すなわち、“世上いわゆる「邪馬台国」”の意を蔵した「 」だった。つまり、先にあげた本文末尾の文面(五世紀『後漢書』の邪馬台国に理由がある)の文と相呼応しているのである榎氏は、ここでも無造作に重大な「原文改定」を行われたようである。

残された榎氏の論難点を簡略に吟味しよう。

(1) 「邪馬壹国」について

榎氏は「外国の忠順なのをほめて、その国名の下に、忠順を意味する文字をつけるような命名法が行われたことは、いまだ聞いたことがない」と言われる。わたしもそんな命名法はいまだ聞いたことはない。わたしの立論はつぎのようだ。

第一、中国側が不耐侯を穢*全体の代表者と認めて「不耐穢*」と書いている(穢*南伝)ように「邪馬国の女王」を倭国全体の王者と認めて「邪馬倭」とした。

第二、これをさらに“倭国の二心なき忠節”(遠夷朝貢)を賞美し、「邪馬壹」と表記した。

そして第二の例として、王莽が「匈奴」を「恭奴」と書き、「単干」を「善干」と書いた例、逆に「高句麗」を「下句麗」と表記した例をあげた。それ故、表記上の問題なのに、「国名の下に」「文字をつける」などといわれるのは、榎氏誤読の一例にすぎぬ。

(2) 「そういう、良い意味の文字である壹が外国の名の一部に用いられるのであれば、台が用いられても少しも不都合でないと思われる。」

「壹」は“臣下としての美徳”であり、「臺」は“天子の朝廷禁省”である。この上・下逆方向の佳字を「良い意味の文字」として同一視されるのは不当である。

(3) 「これらの伝(『漢書』地理志・『史記』越王勾践伝ー古田注)によると、断髪文身したのは、会稽に封ぜられた少康の庶子自身であって、彼がそれを住民に教えたのではない」。今の問題は歴史事実そのものではなく、陳寿の歴史理解である。歴史事実について「彼が住民の風俗に進んで同化したことを述べようとしているのであろう」と榎氏が解釈されることは、無論結構だ。ただ陳寿は、「王の住民への同化」といった、一種現代好みの解釈ではなく、「王から民への感化」という、あくまで「上→下」の形で『史記』『漢書』の文をとらえているのである。

(4) 「夏王朝の王都はどこか不明というのが学界の常識で、それが長安付近にあったというのは、何によられたのか知らない」

これは、わたしが「禹の都は、黄河の上流長安のあたりと伝えられる」と書いた個所への批評だ。榎氏は“学界の定説や常識は、こうだ”というとき、「伝えられる」と書く筆癖をもっておられるのだろうか。現代の学界では、「禹の都」どころか、「夏王朝の実在」すら定説、もしくは常識ではない。(殷墟の発見までは、「殷王朝の実在」も疑われていた。)

「もし夏王朝が実在していたとすれば、その方位はむしろ山西省南西部を中心とした黄土台地にあった可能性が強い」(『ジャポニカ』小倉芳彦)。“黄河上流長安のあたり”と書いたのも、あながち無根の一説でもないようである。

(5) 榎氏は倭国に派遣された「塞曹掾史、張政」を「奏曹掾史」のあやまりであろうと、推量しておられるが、それは榎氏の「想定」(清朝の一学老に同調)にすぎず、史料上の確たる根拠はない。

(6) 「聖壹」と「聖臺」

前著における、わたしの論証にもかかわらず、榎氏は「全く実例がなかったというのならとにかく、いくつかあったとすれば、聖壹は聖臺の誤りではないと断定は出来ないはずである」と言われる。わたしの立場は異なる。原文(現版本)に「聖壹」とあるものを、「聖臺」と直すためには、“「聖壹」はまちがいだ”という必要にして十分な論証をしめすべきだ。その逆ではない。“兄弟同一字を共有する場合もありうるから、これもそうではないか”という程度では、単に主観的な臆測の域を出でず、論証とはなりえない。

(7) 「魏志にいわゆる邪馬臺なる者なり」(『隋書』『北史』)について

『隋書』『北史』では「イ妥*奴國」と書いている。『後漢書』の「倭奴国」を“書き直している”のだ。この当時(七世紀)、倭国は「イ妥*(たい)国」と名乗っていたから、後代名称の「イ妥*」でもって一世紀の歴史名辞たる「倭奴国」まで書き変えているのだ(新著『失われた九州王朝』参照)。この新著でものべたように、“後代名称で書き変える”というのは、史書の一記述法だ(『日本書紀』は「倭」を後代名称「日本」で書き変えている)。現在でも「中国の孔子」というとき、「周の孔子」を「中国」という現代名称で書き変えているのだ。これと同じく、五世紀以降の後代名称「邪馬臺国」で“書き変えて”記しているにすぎないのである。

だから、「壹与」を「臺与」と書き変えるのも、この一例にすぎず、必ずしも“まちがい”とはいえないのである(新著中の第一章中「邪馬壹国より邪馬臺国へ」参照)。

イ妥*国のイ妥(たい)は、人偏に妥。ユニコード番号4FCO。

(8) 『隋書』『北史』の順序成立年代はもちろん、隋書が先だ。前著で『北史』『隋書』の順にしたのは、内藤湖南の文

邪馬壹は邪馬臺の訛なること、言ふまでもなし。梁書・北史・隋書皆臺に作れり。

に対する批判だから、そのまま記しただけだ。(湖南は記述対象の順に記したものと思われる)。新著では、『隋書』と『北史』とを対比するとき、当然、前者にオリジナリティをおいている。榎氏は、湖南という“死者のあげ足”をとられたのである。

(9) 「稍々」「各々」について

「後梢々(やや、古田氏は稽の字が二つあったように書いているが、原文には一つしかない ーー榎注)」(「各々」についても同旨)。これも榎氏が“あげ足とり”に走られた一例である。右は書き下ろし文として「稍々」「各々」と書いたものだ。岩波文庫本の書き下ろし表記に従ったのである。無論、「紹煕本原文」については写真版でしめしているから、問題はない。なお、先にわたしが紹照本を「原文」と呼んだのに対し、氏は非難を加えられた。しかるに今、みずからも平然と紹煕本に対して「原文」の語を使用しておられる。これは一体どうしたことであろうか。

(10) 『太平御覧』の「引用」について

「引用のしかたが不正確であるといっても、省略のしかたが正確を欠いているだけのことであって、それは引用文そのものが全部不正確ということを意味しない。」

ここでも榎氏は、明らかに問題を“すりかえて”おられる。『三国志』倭人伝では「大人と下戸の関係」の描写であったものを、『太平御覧』では「倭国使節の対中国屈従」の描写に書き変えている。このことをわたしは論証した(前著六七ページ)。しかるに、「省略のしかた」の問題だと強弁される。榎氏が故意に論点を隠蔽された事例である。

(11) 「会稽南郡」問題

会稽郡は三回にわたって分郡された。

a(太平二年、二五七)会稽東部、臨海郡と為す。

b(永安三年、二六〇)会稽南郡を以て、建安郡と為す。

c(宝鼎元年、二六六)会稽を分かって、東陽郡と為す。

右の bの「会稽南郡」(紹煕本)について、榎氏はこれを“「会稽南部」のあやまり”とされる。しかし、榎氏の断定には大きな盲点がある。「会稽南部」の諸例は右の b以前だ(呉志三、十二)。ところが a によって「会稽」は海洋部を大きく削られ、縮小した。したがって、もしこれ以後「会稽南部」という場合、おそらく以前とその実質内容を異にしているであろう。それゆえ、陳寿は分郡記事の場合は、対象領域によって表記を異にしているのである。 cでは「会稽西部」「会稽西郡」とも書いていない。この新郡は会稽の北部や南部にまたがり、簡単に「西」表記するのは適切ではなかったのであろう。これを見ても、陳寿は実態によって、細心に表記を分別しているようである。)これに対してみると、榎氏の論断は、ここでも粗大というほかない。

(12) 紹興本の「極精美」について。

張元済は『三国志』跋の先頭に「余、旧本正史を輯印せんと欲し、之を謀ること有年。涵芬楼旧蔵の宋衛州本魏志、極めて精美」と書いている。一見、最上のほめ言葉を紹興本(衝州本)にむけているように見える。ところが、清の張之洞の「[車酋]軒(ゆうけん)語」につぎの文がある。

善本の義、三有り。一に足本、二に精本、三に旧本。

「足本」は“欠巻のない完全な本”、「精本」は“善く校勘・注解した本”、「旧本」は“古写・旧刻の本”のことだ。だから、“精本・美本として極めてすぐれている”というのが張元済の紹興本評価だ。つまり、逆にいえば、紹興本は「旧本」ではなく、南宋代の「校勘」による改定の加わっている本だ、といっているのだ。これに対し、「多く古文を存す」とされた紹煕本が「旧本」として二十四史の「輯印」に採用されたのである。こうしてみると、張元済は文頭から、手元の紹興本に対する批判を絶妙な措辞の中に表現していた。東洋史の大家、榎氏はこれに気づかず、「極精美」を“極上の讃美”と見あやまられたのである。

[車酋]は、第3水準、ユニコード8F36

榎氏は左の点、注意された。

(1) 督の軍、徐存、建安より海道す。(前著七六ぺージ)

「督の軍」は「督軍」の誤記。

(2) 建安に送りて、船を作らしむ。(呉志三)(前著七六ぺージ)

「呉志三」は「呉志八」の誤記。

(3) 〈北史〉邪靡堆に居す。(前著六六べージ以上三点、復刻版では訂正済み。)

「邪靡堆」は「邪摩堆」の誤植。

いずれも単純な誤記・誤植類だ。「督軍」という単語をわたしが見失ったわけでないことは、「護軍」(一八八ぺージ)「領軍」(二三三ぺージ)といった用語を正しく書いていることからも証明されよう。

わたしは一片の誤字であっても、これを指摘して下さった方々に深い謝意を表してきた。榎氏に対しても例外ではない。ただ遺憾なことは、氏がそれを“嘲弄の具”に使おうとされたことである。現に榎氏の稿にも誤植の類は少なくない。(「食曹」→「倉曹」、「蚊竜」→「鮫竜」、「百納本」→「百衲本」その他)。これに対し、誰人かあって、“榎氏の無知”呼ばわりしたとしたら、心ある人々は必ずそれを“心なき所業”と見るであろう。今、榎氏はそれを行われたのである。

最後に根本の問題を明らかにしよう。榎氏の立場は、従来の「定説」に依拠する立場である。だから、わたしが「定説」を否定する“絶対的な根拠”をわたしに対して、いわば「強制」されるのである。わたしの立場は逆だ。“後代の研究者が眼前の史料に対し、その字面を「手直し」しようとするならば、そのときは、「原文面(現存史料)があやまりである」という、必要にして十分な論証が必ず要請される” ーーこの一点に尽きる。普通の人間の常識がそれを要求するのてある。

しかし、榎氏をふくむ旧来のすべての邪馬台国論者は、全研究史上、その必要事を一切行わなかった。「ヤマト」と読むために易々と改定したのである。わたしはそれをついた。“後代の人間が眼前の史料に相対するとき、右の一点は根本のルールであり、人間の常識がそれを要求している”と。 ーーわたしは、そう信ずる。

これに対し、榎氏のいわれる「常識」はわたしのいう常識とは異なる。“今までそう言われてきた”“これが定説だった” ーーこれを「常識」という名で呼んでおられるにすぎぬ。二つの常識のいずれをとるか。それが各々の進む道をしめすであろう。

今回、榎氏が「常識」の名をもって論難を加えられたのを見て、わたしは苦笑を禁じえなかった。なぜなら、かつていわゆる榎説が発表された時(昭和二十二年)、「ただ奇を好むもの」と他から「痛罵」されたと、榎氏自ら書いておられる(『邪馬台国』)。

事実、故三品彰英氏も榎説に対し、「斬新」ではあっても、「漢文としてはどうも普通の読み方や解釈ではない」「ただ特定の人が試みた特定な読み方」だと評された(昭和二十三年)。

爾来二十五年、かつて新鋭の学徒たりし榎氏も、ようやく旧家の域に入られたようである。なぜなら、わたしに対し、正確・緻密な反証を行わず、“「常識」と異なる”とか“「珍解釈」だ”とかいった類の「痛罵」をもって代えようとしておられるからである。

わたしは信ずる。論争に必要なものは、ただ実証性の有無だけだ、と。

そして感情的高揚の言辞は、その論証の強さではなく、弱さの告白にすぎぬ、と。

今回は、いわゆる榎説(里程問題)に関する反論がなかった。今後、その(後篇の)発表を鶴首待望させていただきたい。そのときは、一つ一つの論点を、今回と同じく丁重に再吟味させていただこう。徹底した論争。わたしは、それを望む。

(榎氏のあげられた論難点のいくつかは、すでにわたしの論文「邪馬壹国の諸問題 ーー尾崎・牧氏に答うー上・下」〈『史林』55-6、56-1、本書収載〉の中で詳細にのべられている。)なお、『読売新聞』(昭和四十八年九月)に「邪馬壹国論」(十回)として掲載されたものは、本稿にもとづく縮約(約三分の二)である。

古代史再発見1 卑弥呼と黒塚

闘論コーナー へ

ホームページ へ