第二章 「倭の五王」の探究 『失われた九州王朝』(古田武彦)へ

高良山の「古系図」ーー「九州王朝の天子」との関連をめぐって 古田武彦(古田史学会報35号)へ

古賀達也

深い霧の中からその輪郭が現れてきた。高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)の正体がようやくはっきりと見えだしてきた。それは私が古代史研究に入ってから、ずっと気にかかっていた問題だった。高良山(福岡県久留米市)の麓で育ってきた私にとって、筑後一宮である高良大社の祭神、高良玉垂命は何者かというテーマは避けて通れなかった。しかし判らなかった。それが今年解けたのだ。このことを報告したい。

事の発端は、昨年末、古田先生からいただいた電話だった。

「万葉集に、九州王朝の都が水沼(現、三瀦郡)にあったとされる歌があるが、その中心地点が判らない」と先生は言われた。その万葉集の歌とは「大君は神にしませば水鳥のすだく水沼を都となしつ」(四二六一、読み人知らず)だ。ちょうど正月休みに帰省する予定だったので、調査を約束した。久留米市の実家に帰ると、父の太宰管内志を借りて三瀦(みずま)郡を調べてみた。

○御船山玉垂宮 高良玉垂大菩薩御薨御者自端正元年己酉

○大善寺 大善寺は玉垂宮に仕る坊中一山の惣名なり、古ノ座主職東林坊絶て其跡に天皇屋敷と名付て聊残れり

玉垂大菩薩の没年が九州年号の端正元年(『二中歴』では端政、西暦五八九年)と記されていた。ここの玉垂宮とは正月の火祭(鬼夜)で有名な大善寺玉垂宮のことだ。しかも、座主がいた坊跡を天皇屋敷と言い伝えている。玉垂命とは倭国王、九州王朝の天子だったのだ。端政元年に没したとあれば、『隋書』で有名なイ妥王多利思北孤の前代に当たる可能性が高い。

○高三瀦廟院 三瀦郡高三瀦ノ地に廟院あり(略)玉垂命の榮域とし石を刻て墓標とす(略)鳥居に高良廟とあり

なんと玉垂命の御廟までがあるという。こうなると現地調査が必要だ。父の運転する車に乗り、三瀦の大善寺に急いだ。玉垂命は九州王朝の天子だったという仮説を父に説明すると、父は「大善寺の神様は女の神様と聞いているが」と不審そうだった。

年末の大善寺は正月の行事、火祭の準備で忙しそうだった。火祭保存会会長光山利雄氏の説明によれば、玉垂命が端正元年に没したという記録は、大善寺玉垂宮所蔵の掛軸(玉垂宮縁起、建徳元年銘《一三七〇》、国指定重要文化財)に記されているそうだ。いただいた由緒書によれば玉垂命は仁徳五五年(三六七)にこの地に来て、同五六年に賊徒(肥前国水上の桜桃ゆすら沈輪)を退治。同五七年にこの地(高村、大善寺の古名)に御宮を造営し筑紫を治め、同七八年(三九〇)この地で没したとあり、先の端正元年に没した玉垂命とは別人のようだ(『吉山旧記』による)。とすれば、「玉垂命」とは天子の称号であり、ある時期の九州王朝の歴代倭王を意味することとなろう。その中に女性がいてもおかしくはない(『筑後国神名帳』には玉垂媛神とある)。

大善寺から少し離れた高三瀦の廟院にも行ってみた。それは小さな塚で、おそらくは仁徳五五年に来たと言う初代玉垂命の墓ではあるまいか。この塚からは弥生時代の細型銅剣が出土しており、このことを裏づける。廟の横には月読神社があった。月読神を「たかがみ」とし、九州王朝の祖神と幻視した室伏氏の仮説(『伊勢神宮の向こう側』)は当を得ていたようである(同様の指摘は灰塚照明氏からもなされていた)。

天孫降臨以来、糸島博多湾岸に都を置いていた九州王朝が、四世紀になって三瀦に都を移したのは、朝鮮半島の強敵高句麗との激突と無関係ではあるまい。この点、古田氏の指摘した通りだ。天然の大濠筑後川。その南岸の地、三瀦は北からの脅威には強い場所だからだ。従来、三瀦は地方豪族水沼の君の地とされていたが、どうやら水沼の君とは九州王朝王族であったようだ。そしてこの地は四世紀から七世紀にかけての九州王朝の都が置かれていたことになる。万葉集の歌「水鳥のすだく水沼を都となしつ」はリアルだった(同歌の「発見」は高田かつ子さん、福永晋三・伸子御夫妻)。

そうすると、同地にある古墳(御塚、権現塚)も九州王朝天子の古墳としなければならないが、五世紀後半から六世紀前半にかけてのものとされ、筑紫の君磐井の墓、岩戸山古墳の円筒埴輪との類似性(1) からも同一勢力の古墳と見て問題無い。更に、大正元年に破壊された三瀦の銚子塚古墳は御塚(帆立貝式前方後円墳、全長一二三メートル以上)権現塚(円墳、全長一五〇メートル以上)の両古墳よりも大規模な前方後円墳だったが、これも九州王朝の天子にふさわしい規模だ。こうして見ると、今まで岩戸山古墳以外は不明とされていた九州王朝倭国王墓の候補が三つ増えたことになる。

これら古墳の他、都にふさわしい遺構として、高良山麓からわが国最古の「曲水の宴」遺構が発見されている。(2) 筑後川南岸の都三瀦と筑前太宰府との関係は複雑だが、今後明らかにされるであろう。また、高良山玉垂宮との関連も別に詳述したい。

さて、今回の発見の最終テーマに入ろう。それは玉垂命の末裔のことだ。実は高良玉垂命の末裔とされる一族が現在も続いているのだ。稲員(いなかず)家だ(八女郡広川町)。江戸時代、稲員家は広川町の大庄屋だったが、元々は高良大社の大祝職で、系図も残っている。数家あった玉垂命の末流も稲員家以外は断絶している。今回の調査では、稲員家と姻戚関係にある松延清晴氏(八女市在住)のお話をうかがうことができた。九州王朝の末裔ならではと思われるような驚くべきお話の数々を聞くことができた。いずれそれらの全てを公開できる日も来るであろう。

こうして、九州王朝史の一端が少しずつ明らかになりつつある。今回の発見はその一歩に過ぎなかった。

古田武彦氏は『失われた九州王朝』において、邪馬壹国の卑弥呼・壱與と倭の五王(讃・珍・済・興・武)との間に在位した九州王朝の王の一人として、石上神社(奈良県天理市)に伝わる七支刀銘文中に見える「倭王旨」を指摘された(旨は中国風一字名称)。七支刀の銘文によれば、この刀は泰和四年(東晋の年号、西暦三六九年)に造られ、百済王から倭王旨に贈られたものだ。そうすると、先に報告した玉垂命(初代)が水沼に都を置いた年(仁徳五七年・西暦三六九年)と七支刀が造られた年が一致し、その倭王旨は初代玉垂命と同一人物ということになるのだ。従って百済は九州王朝の遷都(恐らく博多湾岸から水沼へ)を祝って七支刀を贈ったのではあるまいか。高良玉垂命と七支刀の関係については古田氏が既に示唆されていたところでもある(『古代史六〇の証言』)。

この時期、九州王朝は新羅と交戦状態にあり、新羅の軍隊に糸島博多湾岸まで何度も攻め込まれているという伝承が現地寺社縁起などに多数記されている(この伝承については別に論じる予定)。もちろん、朝鮮半島においても倭国百済同盟軍と新羅は激突していたに違いない。そういう戦時下において、九州王朝は都を筑後川南岸の水沼に移転せざるを得なかったのであり、百済王もそれを祝って同盟国倭国に七支刀を贈ったのだ。そう理解した時、七支刀銘文中の「百練鋼の七支刀を造る、生(すす)んで百兵を辟(しりぞ)く」という文が単なる吉祥句に留まらず、戦時下での生々しいリアリティーを帯びていたことがわかるのである。

玉垂宮史料によれば、初代玉垂命は仁徳七八年(三九〇)に没しているので、倭の五王最初の讃の直前の倭王に相当するようだ。『宋書』によれば倭王讃の朝貢記事は永初二年(四二一)であり、『梁書』には「晋安帝の時、倭王賛有り」とあって、東晋の安帝(在位 三九六〜四一八)の頃には即位していたと見られることも、この考えを支持する。

さらに現地(高良山)記録にもこのことと一致する記事がある。『高良社大祝旧記抜書』(元禄十五年成立)によれば、玉垂命には九人の皇子がおり、長男斯礼賀志命は朝廷に臣として仕え、次男朝日豊盛命は高良山高牟礼で筑紫を守護し、その子孫が累代続いているとある。この記事の示すところは、玉垂命の次男が跡目を継ぎ、その子孫が累代相続しているということだが、玉垂命(初代)を倭王旨とすれば、その後を継いだ長男は倭王讃となり、讃の後を継いだのが弟の珍とする『宋書』の記事「讃死して弟珍立つ」と一致するのだ。すなわち、玉垂命(旨)の長男斯礼賀志命が讃、その弟朝日豊盛命が珍で、珍の子孫がその後の倭王を継いでいったと考えられる。この理解が正しいとすると、倭の五王こそ歴代の玉垂命とも考えられるのである。

この仮説によれば、倭王旨の倭風名や倭の五王中、讃と珍の倭風名が判明する。さらに推測すれば、三瀦地方の古墳群(御塚・権現塚・銚子塚)が倭の五王の墳墓である可能性も濃厚である。

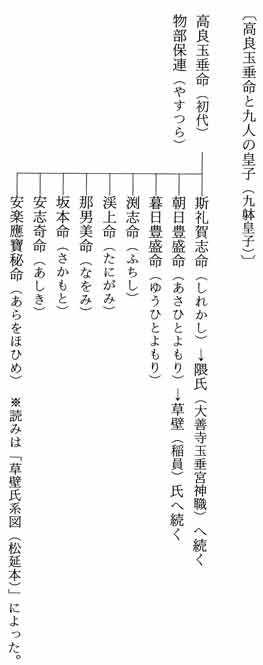

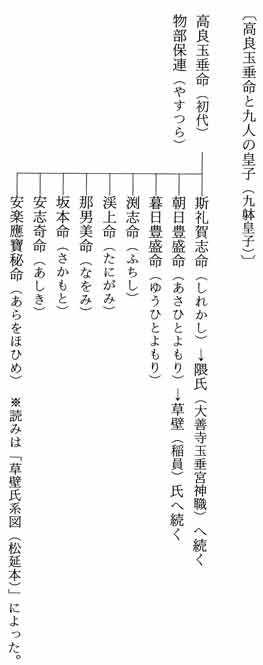

〔高良玉垂命と九人の皇子(九躰皇子)〕

高良玉垂命(初代)ーーーー斯礼賀志命(しれかし) →隈氏(大善寺玉垂宮神職)へ続く

物部保連(やすつら) |

|ーー朝日豊盛命(あさひとよもり) →草壁(稲員)氏へ続く

|ーー暮日豊盛命(ゆうひとよもり)

|ーー渕志命(ふちし)

|ーー渓上命(たにがみ)

|ーー那男美命(なをみ)

|ーー坂本命(さかもと)

|ーー安志奇命(あしき)

|ーー安楽應寳秘命(あらをほひめ)

※読みは「草壁氏系図(松延本)」によった。

さて、今回報告した論証は、現地伝承(玉垂宮関連史料)、万葉集(水鳥のすだく水沼を都となしつ)、『宋書』『梁書』(倭の五王記事)、金石文(七支刀)のそれぞれの一致という非常に恵まれた証拠群の上に成立している。そして本論証の成立は、玉垂命の末裔である稲員家系図の分析というテーマへ筆者を誘う。同系図を倭の五王以後の九州王朝王統譜と考えざるを得ないからである。ちなみに、松延清晴氏によれば、同系図には筑紫の君磐井は中国風一字名称「賢」と記されているそうである。(3)

なお最後に若干の残された問題を指摘しておきたい。それは、倭王旨は女性ではなかったかというテーマだ。その理由の一つは七支刀記事が『日本書紀』では神功皇后紀(神功五二年・二五二)に入れられていることだ。一応、『日本書紀』編纂時に百済系史書にあった七支刀記事を単純に干支二巡繰り上げた結果ということも考えられるが、七支刀贈呈時の倭王が女性であったため、『三国志』倭人伝中の卑弥呼・壱與の記事と同様の手口で神功皇后紀に入れられたのではないかという可能性もあるのだ。そして何よりも、現地伝承に見える「高良の神は玉垂姫」という記録の存在も無視できない。『筑後国神名帳』の「玉垂姫神」以外にも、太宰管内志に紹介された『袖下抄』に「高良山と申す處に玉垂の姫はますなり」という記事もあるからだ。一方、糸島博多湾岸での新羅との戦いに活躍する「大帯比賣(おおたらしひめ)」伝承(神功皇后<おきながたらしひめ>のこととして記録されているものが多い)も、この玉垂命(倭王旨)の事績としての再検討が必要のように思われる。現時点での断定は避けるが、検討されるべき仮説ではあるまいか。

以上、本稿は四世紀末から六世紀にかけての倭国王都が筑後地方に存在し、倭の五王は歴代玉垂命としてその地に君臨したというテーマを明らかにし得たと思われるのである。 (4)

四世紀から六世紀にかけて九州王朝の都が筑後地方(三瀦久留米市)にあり、筑後国一宮の高良大社祭神玉垂命こそその時代の歴代倭王であったことを論証してきたが、今回は玉垂命の末裔、稲員家と高良大社の伝承について紹介しよう。

平成九年、広川町郷土史研究会より稲員家文書五一通(近世文書)が冊子として発刊された。同書巻頭の佐々木四十臣氏(同会顧問)による解説「稲員氏の歴史と文書」では、稲員家のことが次のように紹介されている。

「稲員氏の出自を同氏系図でみると高良大明神の神裔を称し、延暦二十一年(八〇二)草壁保只が山を降って、三井郡稲数村(現在は北野町)に居住したことにより稲員(稲数)を姓としたという。

正応三年(一二九〇)鎌倉幕府の下知により、稲員良参(よしなが)が上妻郡古賀村(現在は広川町)に移り館所を構え田戸七〇町を領したことに、広川稲員氏の歴史が始まる。

南北朝時代の稲員氏の動静は不詳であるが、戦国時代に入ると一貫して豊後大友氏の旗下として行動し、在地豪族としての地歩を固めながら、高良社神管頭としても大きな役割を担った。稲員孫右衛門安則(一六三三〜一七〇七)の孫安綱が著した『高良玉垂宮旧傳祭祀神職略記』によると、「(前略)八人神管の頭領にして、同社の諸式令の行務・御幸・遷宮ならびに神輿一件の司職にて、先駈の吏務あり。金鼓具の護人を司り、且つ当社の重器三種の神宝出納職たり(以下略)」ということからも、いかに大きな役割を占めていたかがうかがえよう。

(中略)

稲員氏は天正十六年(一五八八)から寶暦二年(一七五二)に至る一六五年間、八代にわたり広川谷において大庄屋職を勤めた。中でも前掲した稲員孫右衛門安則は『家勤記得集』を著したのをはじめ、数多くの記録類を書き残したことで知られる人物であり、広川谷のみならず、あまたの水利土工を手がけて抜きん出た事蹟をも残している。はたまた寛文九年(一六六九)大祝保正・座主寂源ともに、絶えて久しかった高良社御神幸の復活を成し遂げたことは、同社の歴史においても燦然と輝く功績といえよう。」

このように稲員家は時々の権力者からも崇敬を得ていたことが、同家文書の内容からもうかがいとれるのだが、なによりも注目すべきは、同家が高良大社の重器「三種の神宝」の出納職であったことだ。天皇家のシンボルである三種の神宝を持つ家柄こそ、九州王朝の末裔にふさわしい。同時に高良大社が三種の神宝を持つ社格であることは重要だ。伊勢神宮や熱田神宮でさえ三種の神宝すべてを持っているとは聞いたことがない。しかも高良大社では三種の神宝を隠し持っているわけではない。御神幸祭ではその行列中に堂々と並んでいるのである。天皇家以外で三種の神宝をシンボルとして堂々と祭っている神社があれば教えてほしいものである。

康暦二年(一三八〇)の奥書を持つ高良大(中略)社蔵書「高良玉垂宮大祭祀」にも「三種之神宝者、自草壁党司之事」「草壁者管長先駈諸式令職務也」とあり、稲員家が草壁を名乗っていた頃から三種の神宝を司る高良大社でも中心的な家柄であったことがわかる。ちなみに、高良大社は三種の神宝のみならず、「神功皇后の三韓征伐譚」(八幡愚童訓等)で活躍する「干珠・満珠」の二つの宝珠も神宝としている。更には七支刀も持っていたのだから、なんとも豪華絢爛、九州王朝の天子の居所にふさわしい宝物群だ。

しかし、これだけではなかった。この地が九州王朝の王都であった証拠が高良大社文書『高良記』(中世末期成立)に記されていた。

「大并(高良大菩薩)、クタラヲ、メシクスルカウ人トウクタラ氏ニ、犬ノ面ヲキセ、犬ノ スカタヲツクツテ、三ノカラクニノ皇ハ、日本ノ犬トナツテ、本朝ノ御門ヲ マフリタテマツルヨシ、毎年正月十五日ニ是ヲツトム、犬ノマイ 今ニタエス、年中行事六十余ケトノ其一ナリ」<()内は古賀注>

ここで記されていることは、百済からの降人の頭、百済氏が犬の面をつけて正月十五日に犬の舞を日本国の朝廷の守りとなって舞う行事が今も高良大社で続いているということだが、初代高良玉垂命がこの地に都をおいた時期、四世紀末から五世紀初頭にかけて百済王族が捕虜となっていることを示している。これに対応する記事が朝鮮半島側の史書『三国史記』百済本紀に見える。

「王、倭国と好(よしみ)を結び、太子腆支(てんし)を以て質と為す。」

(第三、阿辛*王六年<三九七>五月条)

「腆支王。<或は直支と云う。>・・・・阿辛*の在位第三年の年に立ちて太子と為る。六年、出でて倭国に質す。」 (第三、腆支王即位前紀)

辛*は草冠編に辛。38398

『三国史記』のこの記事によれば、三九七年に百済の太子で後に百済王となった腆支が倭国へ人質となって来ていたのだ。この三九七年という年は、初代玉垂命が没した三九〇年の後であることから、倭王讃の時代となろう。『日本書紀』応神八年三月条に百済記からの引用として、百済王子直支の来朝のことが見えるが、書紀本文には『高良記』のような具体的な記事はない。すなわち、百済王子が人質として来た倭国とは、近畿天皇家ではなく、九州王朝の都、三瀦あるいは高良山だったのである。

百済国王子による正月の犬の舞は、いわゆる獅子舞のルーツではないかと想像するのだが、(5) 七支刀だけではなく王子までも人質に差し出さねばならなかったことを考えると、当時の百済と倭国の力関係がよく示された記事と思われる。この後(四〇二)、新羅も倭国に王子(未斯欣)を人質に出していることを考えると、東アジアの軍事バランスが倭国優位となっていたのであろうが、倭の五王が中国への上表文にて、たびたび朝鮮半島(百済など)の支配権を認めることを要請しているのも、こうした力関係を背景にしていたのではあるまいか。

このような東アジアの国家間の力関係をリアルに表していた伝承が、百済王子による犬の舞だったのであるが、現地伝承として、あるいは現地行事として伝存していた高良大社にはやはり九州王朝の天子が君臨していたのである。もう少し正確に言えば、現高良大社は上宮にあたり、実際の政治は三瀦の大善寺玉垂宮付近で行われていたと思われる。いずれも現在の久留米市内である。大善寺坊跡が「天皇屋敷」と呼ばれていたことは既に紹介した通りだ(古田史学会報二四号)。

さて、最後に玉垂命の末裔についてもう一つ判明したことを報告して本稿を締めくくろう。初代玉垂命には九人の皇子がいたことは前号にて報告したが、次男朝日豊盛命の子孫が高良山を居所として累代続き(稲員家もその子孫)、長男の斯礼賀志命は朝廷に臣として仕えたとされているのだが、その朝廷が太宰府なのかどうか、今一つ判らなかった。それがようやく判明した。高良大社発行『高良玉垂宮神秘書同紙背』所収の大善寺玉垂宮の解説に次の通り記されていた。

「神職の隈氏は旧玉垂宮大祝(大善寺玉垂宮の方。古賀注)。大友氏治下では高一揆衆であった。高良大菩薩の正統を継いで第一王子斯礼賀志命神の末孫であるという。」

玉垂命の長男、斯礼賀志命の末裔が、三瀦の大善寺玉垂宮大祝職であった隈氏ということであれば、斯礼賀志命が行った朝廷とは当時の王都、三瀦だったのだ。すなわち、長男は都の三瀦で政治を行い、次男の家系は上宮(高良山)で神事を司ったのではあるまいか。

これは九州王朝の特徴的な政治形態、兄弟統治の現れと見なしうるであろう。

こうして、わたしの玉垂命探究はいよいよ倭の五王から筑紫の君磐井、そして輝ける天子、多利思北孤へと向かわざるを得なくなったようである。

『太宰管内志』に玉垂命が大善寺玉垂宮で端正元年(五八九)に没したことが記されているが、この玉垂命は多利思北孤の前代(父か母)に相当すると思われる。そうすると、多利思北孤が居した都、『隋書』イ妥国伝によれば「邪靡堆」はこの三瀦の地であろうか。

『隋書』イ妥国伝にはその都に至る行程が記されているが、従来、さまざまな地が比定されており、まだ結論が出ていないようである。記された位置や行程は次のようなものだ。

(1) イ妥国は百済新羅の東南にある。

(2) 百済を度り、竹島にゆく。

(3) 南、耽羅国を望み、都斯麻国を経て、はるかに大海中にある。

(4) また、東へ一支国へ至る。

(5) また、竹斯国へ至る。

(6) また、東へ秦王国へ至る。

(7) 十余国を経て、海岸に達す。

行程記事はこれで終りである。この後、隋使の一行は郊労を受けて、都へ至ったと記されているので、(7)の十余国を経て海岸に達した地点が都の近郊と見なさざるを得ない。この行程記事で問題となるのが、方角が記されていない(5)と(7)だ。ただし、(5)については竹斯国が現地音の筑紫に対応していることは異論のないところであるから、一支国(壱岐)から東南、あるいは南方向と考えてよい。難解なのが(7)である。従来の論者は、この十余国を経て海岸に達すとあるのを、方角を東にとり、豊前海岸へもっていこうとするケースが少なくない。しかし、豊前海岸であれば、博多湾岸からずっと海沿いに行けるのであり、「海岸に達す」という表現にふさわしくない。

(7)の行程に方角を補うのであれば、(1)にある「東南」という大方向をまず前提に考えるべきである。行程記事中、方角が記されているのは全て「東」であるから、大方向の「東南」を満足させるためには、方角が記されていないその他の行程記事は「南」と見なすべきではあるまいか。そうでなければ、東南方向へ進めないからだ。もちろん大方向での東南であるから、厳密に南でなくてもよい。

このように理解すると、博多湾岸付近から一旦東へ秦王国(太宰府付近か)に至り、後は一路十余国を南に進むと、どこに達するであろうか。そう、三瀦の地だ。当時は有明海が三瀦まで入ってきており、まさに「海岸に達す」にふさわしい。この理解を支持するのは『隋書』イ妥国伝の次のような記事である。

〇「その地勢は東が高く、西が低い。」三瀦はこの地勢にぴったりである。

〇「水が多く、陸が少ない。」有明海の干満の差は著しい。干潮時は一面泥海である。また、当時の筑後川の両岸は大湿地帯である。三瀦は有明海と筑後川に接しているので、この表現はまことにふさわしい。

〇「小さい環を鵜の首にかけ、水に入って魚を捕らえさせ、日に百余頭は得られる。」筑後川中流域(原鶴)では、今も鵜飼が行われている。

〇「阿蘇山あり。その石は故なくて火が起こり天に接す。」三瀦の近隣であるハ女の山からは阿蘇山の噴火の煙が見えるそうである(松延氏談)。

このように、『隋書』に記されたイ妥国の状況が、三瀦であればいずれもよく一致するのだ。玉垂命現地伝承と『隋書』イ妥国伝の記事とが、いずれも九州王朝の王宮が、この時代筑後三瀦にあったことを示していたのである。

それでは、三瀦はいつまで九州王朝の都心であったのだろうか。わたしは、多利思北孤の時代に再度筑前太宰府に王宮を移したと考えている。理由は次の通りだ。

筑後遷宮は新羅や高句麗の圧力のためであったことは既に述べてきた通りだが、多利思北孤の時代になって、九州王朝にとっての新たな脅威は南朝陳を滅ぼし、中国を統一した隋ではなかったか。隋は高句麗遠征を繰り返し、琉球へも侵略した。多利思北孤が派遣した使者は長安で琉球侵略の戦利品(布甲)を目撃している(『隋書』琉球伝)。当然、帰国した使者たちは多利思北孤にそのことを報告したはずである。琉球まで進んだ隋の軍隊が海流に乗り、有明海まで侵入することは容易だ。北からの脅威には強い筑後三瀦の地も、南からの侵入には極めて危険な位置なのだ。そのことに気づいた多利思北孤は、王宮を再び筑後川の北岸へ、太宰府の地へと移した。そのように思われるのである。

また、太宰府にもその痕跡が残されている。現地にある字地名「紫辰殿」がそうだ。天子の宮殿を紫辰殿と称するようになったのは唐代であることから、唐代に九州王朝が太宰府を都としていた痕跡と思われるのである。日出ずる処の天子を自称した多利思北孤以後こそ、紫辰殿の名称がふさわしい。もっとも、厳密に考えるならば三瀦と太宰府双方が両都心として並存していた可能性も小さくないであろう(字紫震殿は古田武彦氏の御教授による)。

四世紀後半に王宮を博多湾岸から筑後三瀦へ遷し、玉垂命を名乗り、また七世紀初頭には筑前太宰府へ戻るという、壮大な九州王朝遷宮史の復原を本稿では試みてきた。この九州王朝の遷宮(都)というテーマについては、すでに『失われた九州王朝』で古田武彦氏が次のように指摘されていた。

「九州王朝の都は、前二世紀より七世紀までの間、どのように移っていったのだろうか。少なくとも、一世紀志賀島の金印当時より三世紀邪馬壹国にいたるまでの間は、博多湾岸(太宰府付近をふくむ)に都があった。五世紀末には、太宰府南方の基肄城(きいじょう)辺りを中心としていた時期があったように思われる。〔中略〕そのあと、六世紀初頭の磐井は筑後のハ女市に近い、岩戸山古墳の近傍に都していたことは、よく知られている。〔中略〕けれども、『博多湾岸 ーー 基肄城 ーー 筑後」(ただし『博多湾岸』には基肄城をもふくむ)という単線的な移行を想定すべきではない。なぜなら、のちの近畿天皇家の場合をモデルとして見ればわかるように、奈良県内の各地に都を転々とし、時には滋賀県(大津)、大阪府(難波)と、広域に都を遷しているからである。その点、九州王朝も、筑紫(筑前・筑後)を中心として、時には九州全域が遷都の対象として可能性をもっていた、といわねばならぬ。」(古田武彦『失われた九州王朝』「第五章 九州王朝の領域と消滅」、朝日文庫)

おそるべき先見性ではあるまいか。氏は四半世紀も前に本稿の帰結を予見されていたのであった。そして、氏の視線の先には豊前・豊後にまたがる「京都郡」、宮崎の「都城」や熊本の地がある。これらの地名が九州王朝とどのような関係があるのか、心ときめく未来のテーマである。

最後に、本稿執筆にあたり、お世話になった古田武彦氏、松延清晴氏、高木博氏、そして病を押して現地調査の案内をしてくれた父、正敏に感謝申し上げたい。

〔本稿は「古田史学会報」二四・二五・二六号に掲載された拙論に若干加筆し、新たに「四 多利思北孤の都」を書き加えたものである。〕

《注》

(1) 『久留米市史第一巻』「第一章 古墳時代」参照。三瀦地区には「いろは塚」と呼ばれた四十数基の古墳があったと伝えられているが、そのほとんどが消滅している。

(2) 久留米市朝妻町(旧御井町字朝妻)。『筑後国府跡発掘調査概報・久留米市文化財調査報告書第一〇〇集』一九九五年、久留米市教育委員会。

(3) 『草壁氏系図』(松延本)によれば、初代玉垂命から二十五代目「賢名皇連仍」、二十六代目「意賢皇是連」、二十七代目「賢天皇兼連」、二十八代目「公賢皇連岩」の名前が見える。松延氏によれば「公賢皇連岩」が磐井ではないかとされる。

(4) 藤井緩子著『九州ノート 神々・大王・長者』(一九八五年、葦書房)に玉垂命の子孫を倭の五王とする説が記されている。本稿発表後に同書を再読し、藤井氏の先行説に気づいた。氏は平成八年に亡くなられたが、同じ久留米出身ということもあってか、何かと励ましのお便りを頂いた。生前の御厚情が忘れ難い。

(5)高良大社社報『たまたれ』十一号(平成十年十月)所収の古賀壽氏「『犬舞』考」によれば、この犬舞を獅子舞の旧称とする三谷有信氏『高良神社祭神攷』(大正十三年)の存在が紹介されている。ただし、古賀壽氏自身は、犬舞を水沼君による大和朝廷への服属儀礼とする。

〈追記〉

本稿で紹介した玉垂命の九人の皇子、いわゆる九躰皇子について若干の異論を述べてみたい。この九躰皇子を祀る神社は筑後地方に多く分布するが、もっとも有名なものは久留米市山川町王子山にある高良御子神社である。昨年末(平成十年十二月)、同神社を訪れたが、鳥居や社殿は「王子宮」と「坂本神社」の二つがあり、更に四百段の階段を登った妙見(安志岐)山頂(標高百五十メートル)には「古宝殿城跡」とよばれる平坦地がある。もともとはそこに社殿はあったそうである。

ここで疑問に感じたのだが、なぜ高良御子神社に第七子の坂本命が別個に祭られているのだろうか。地名からして第八子安志奇命がこの地に特別に祭られるのならば、それはわかる。同様の現象が八女郡広川町にもある。同地は稲員宗家が代々大庄屋として居住してきたところだが、正応五年(一二九〇)稲員良参は新社を建て、坂本命を祭り坂本宮(現高良坂本神社、広川町古賀区)と号している。稲員家は次男朝日豊盛命の系統であるにもかかわらず、ここでも坂本命を祭っているのである。

また、九躰皇子と称しているにもかかわらず、第九子安楽應寳秘命は稲員家系図などに記されたアラヲホヒメという訓が示すように、皇子ではなく皇女であるのも不審だ。

こうした九鉢皇子への疑問から、この九人は全員が兄弟ではなく、親子関係や兄弟関係が混ざった系図ではないかと考えるようになったのである。もしそうであれば、「玉垂命」という名称はこれら九人全員に対する称号ではなかったか。したがって、初代玉垂命が斯礼賀志命で、名前の類似からその子供が朝日豊盛と暮日豊盛の兄弟。とすれば、倭王旨は初代玉垂命の斯礼賀志命、その子供倭王讃は朝日豊盛、次の倭王珍が弟の暮日豊盛となろう。そして、坂本命を倭王武と比定できれば、『宋書』で特筆された倭王武が国内でも坂本命として伝承され、特別に祭られたと考えられるのではあるまいか。以上、全くの作業仮説の段階でしかないが、ここに提示し、諸賢のご批判を賜わりたい。

安志岐山頂の古宝殿城跡に至る四百段の階段から、ふと振り返ると、眼下には筑後平野を蛇行する筑後川が銀色に輝き、はるか真北には宝満山(三笠山)を眺望できた。少年の頃、日が暮れるまで遊んだこの地が九州王朝と深く係わりのあったことに、運命の不思議を覚えずにはいられないのである。 (平成十一年三月三日筆了)

第二章 「倭の五王」の探究 『失われた九州王朝』(古田武彦)へ

高良山の「古系図」ーー「九州王朝の天子」との関連をめぐって 古田武彦(古田史学会報35号)へ

これは研究誌の公開です。史料批判は、『新・古代学』各号と引用文献を確認してお願いいたします。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailは、ここから。

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“