「自A以東」の用法 古田・白崎論争を検証する 野田利郎 (会報166号)

『隋書』の「水陸三千里」について 野田利郎 (会報168号)../kaiho168/kai16803.html『隋書』の「水陸三千里」について

姫路市 野田利郎

はじめに

(1)

『隋書』俀国伝に「俀國、在百濟新羅東南、水陸三千里於大海之中依山島而居」とある。これまで、「水陸三千里」は、魏志倭人伝にある狗邪韓国から末盧国間の各千余里の三つを合計した概算と考えられてきた。しかし、狗邪韓国から末盧国の距離は島の半周を合計した四千四百里であり、三千里とは異なる。また、『後漢書』の引用文である、「去樂浪郡境及帶方郡並一萬二千里」には海峡の距離も

含まれているから、重複して記載するとは思われず、俀国までの距離とは考えにくい。後述するように、『隋書』東夷伝の高麗、百済には距離の記載はなく、国の大きさが書かれている。また、「大海の中の山島」の「山島」とは、九州、本州等の列島と考えられることから、例会で俀国伝の「水陸三千里」は日本列島の本州から九州までの距離と発表した(注1)。

(2)

以上の拙論に対し、谷本茂氏から概略、次の批評があった(注2)。

古田武彦氏の「津軽海峡の論証」を要約すると、『三国志』~『隋書』まで中国側には倭人の国の領域が島だったという認識があるにも拘わらず、津軽海峡の存在(本州が島である、という事)を認識していなかったので、倭がヤマト王権でなく、九州を中心とする領域であることは自明の理とされた。ところが、野田氏は「『漢書』~『隋書』まで一貫として中国側には本州が島という認識が存在した」とするから古田説とは全く逆である。野田氏の「漢書の時代から本州島の認識が連綿として存在し、そして俀国はその全体を含む」という説は成立が困難である、という。

氏は、これ以外にも拙論を批評されたが、本稿では古田氏の「津軽海峡の論証」の検証と「水陸三千里」の補足説明をする。

一.古田氏の「津軽海峡の論証」

古田氏は著書『邪馬一国への道標』(講談社、一九七八年)で、中国人が津軽海峡の存在を知ったのは十一世紀に成立した『新唐書』からで、それまでは「本州を島」とは認識していなく、その理由を概略、次のように説明する。

(1)「山島」

三国志倭人伝に「倭人は帶方の東南、大海の中にあり、山島に依って國邑を為す」とある。この「山島」は「山がちの島」という意味で、倭人はそうゆう島に住んでいる。では、その「島」とはどこにあるか、九州か本州のいずれかになる。九州の場合、そこが「島」と中国側から認識されている。投馬国を鹿児島とする九州の東周りによって海で切れていることを知り、西は中国側であるから海と認識している。倭人伝そのものが九州を島と認識している。

一方、本州を島と認識するためには、本州が大陸と切れている認識が必要となるから、「三世紀の中国人が津軽海峡の存在を知っていたか」これが問題となるが、『三国志』には陳寿が津軽海峡を知っていた証拠が全くなく、本州は島と認識されていなかった。これを「津軽海峡の論理」と命名された。

(2)海中州島

さらに倭人伝には、「倭の地を参問するに、海中洲島の上に絶在し、或は絶え、或は連なり、周旋すること五千餘里なる可し」とある。「州島」とは「山島」と矛盾しない表現で、山と海の接点は「州」で、実際に倭人の密集居住地は「州」となる。「州」は博多湾岸にあるが、近畿大和では不適切な表現となる。また、五千里から博多湾岸の不弥国が邪馬一国の終着点となる。一方、どのように計算しても、五千里では九州から脱出不可能で、ここの「州島」は九州であり、本州ではないとする。

(3)島の倭人

島に住む倭人を中国史書では次のように書いている。

◇「倭は韓の東南大海の中に在り。山島に依りて居を為す。」(後漢書倭伝)

◇「倭國は高驪の東南大海の中に在り。」(宋書倭国伝)

◇「倭國は帯方の東南、大海島中に在り。」(南斉書倭国伝)

◇「俀國は百濟、新羅の東南に在り、水陸三千里、大海の中に於いて、山島に依って居る。」(隋書俀国伝)

以上の通り、『三国志』から『隋書』まで「津軽海峡を知っている」形跡はなく、次の『旧唐書』に至って変化の兆候が現れるとした。

◇「倭國は古の倭奴國なり。京師を去ること一萬四千里。新羅の東南大海中に在り。山島に依って居る。(略)四面小島、五十餘國。皆焉れに附屬す」(旧唐書倭国伝)

◇(日本国)「又云う、其の國の界、東西南北各數千里。西界南界、咸な、大海に至る。東界、北界、大山有りて限りを為す。山外は即ち毛人の國なり、と」(旧唐書日本国伝)

倭国は『三国志』以来の「大海中」の「山島」で、「四面は小島」と表現されている。しかし、日本国は「島」とは書かれてない。中国側から見て「島」と決めることのできない、新たな国土が海の

彼方に姿を現す。しかし、津軽海峡は現れていない。

(4)津軽海峡の出現

中国人が本州を島と認識したのは十一世紀に成立した『新唐書』からだとする。

◇「明年(六六九年)使者、蝦蛦人と偕に朝す。蝦蛦も亦、海島の中に居る」(新唐書日本伝)

この「海島」は九州でないことが明らかで、この時から津軽海峡が中国側の目の中に映じてきたが、明確に津軽海峡が現れてくるのは『宋史』の次の文とする。

◇「雍熙元年(九八四年)(略)国の東境は海島に接し、夷人の居る所なり。身面皆毛有り。東の奧州は黄金を産し、西の別島は白銀を出だし、以て貢賦と為す」(宋史日本伝)

この「海島」は北海道島であるから、「津軽海峡」という名前が出てこないけれど、その実体が中国史書に登場したとする。

次に「日本の史書」を考察し、『古事記』には津軽海峡は出てこない。『日本書紀』でも初めて出現するのは『斉明紀』とする。

◇「仍、柵養の蝦夷九人、津刈の蝦夷六人に、冠各二階を授く」(斉明元年七月)

◇「仍りて恩荷に授くるに、小乙上を以てして、渟代・津輕、二郡の郡領に定む。遂に有間濱に渡嶋の蝦夷等を聚えて、大きに饗たまいて歸らしむ。」(斉明四年四月)

以上が古田氏の津軽海峡の論証の概要である。なお、古田氏にとって「津軽海峡の論証」は倭国が近畿でなく、九州にあることの傍証でもあった。

二.古田説の検証

史書や記紀に蝦蛦との交流が記載される、はるか以前に、本州が島であることが倭人や日本海沿岸の諸民族に認識されて、その情報が中国人に伝達され、各史書の倭人伝は本州を島と認識した上で記述されていると考える。その理由を事項ごとに説明する。

(1)山島

『三国志』倭人伝の「倭人在帶方東南大海之中,依山島為國邑」の文の「山島」を古田氏は一つの島と考えている。そのため、九州島に倭国があることを論証すれば、本州は島と認識されていなかったことになる。これが「津軽海峡の論証」の根幹である。そこで問題となるのは、倭人伝の「山島」とは一つの山島なのか、それとも複数の山島をまとめて「山島」と書かれているかである。

倭人伝の対馬(対海国)、壱岐(一大国)には官がいるから倭であり、「山島」とは複数の山島である。さらに、「海中洲島の上に絶在し、あるいは絶え、あるいは連なり」とは複数の洲島の上に倭地が散在している様子であり、「洲島」も複数の洲島である。つまり、倭人伝は複数の山島を単に「山島」と表現している。

そのため、一つの山島を前提とする「津軽海峡の論証」は理論上成立しないことになる。ただ、本州が島であることは別の証明が必要となるから、このあと確認を行うことにする。なお、倭国が九州にあることは倭人伝から証明できるので、津軽海峡の論証の可否とは関連しない事項である。

(2)大海

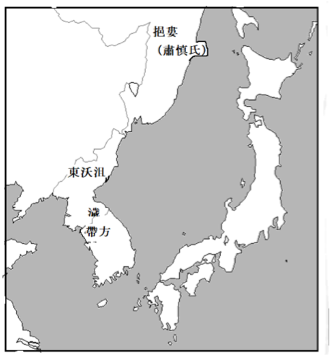

古田氏は、中国人は本州が島であることを認識していなく、九州のみを島と認識していたとする。九州島の「西」は東シナ海で、「南」は太平洋に面している。しかし、「北」は海峡の幅が六百メートルの関門海峡、「東」は海峡の幅が約十四キロの豊予海峡である。このような九州島だけが「大海」の中にあると史書に書くとは思えない。「大海」とは通常の海とは異なり「大」がついている。中国人が認識していた「大海」とは、どのような海であったのであろうか。「大海」は『三国志』では東夷伝だけに出現し、次の六例(倭人伝を含む)のみである。

◇肅慎の庭を踐み,東の大海に臨む。(東夷伝序文)

◇東沃沮は高句麗の蓋馬山の東に在り、大海に浜して居る。(東夷伝東沃沮)

◇其(北沃沮の東方の境界に到達し、そこの老人の話に出てきた人々)の域の皆は沃沮の東の大海の中に在る。(東夷伝東沃沮)

◇挹婁は夫餘の東北千餘里、大海に浜して在る。(東夷伝挹婁)

◇濊は、南は辰韓と北は高句麗・沃沮に接し、東は大海に窮まる。(東夷伝濊)

◇倭人は帶方の東南、大海の中に在り、山島により國邑と為す。(東夷伝倭人)

以上のように東夷伝の「大海」は北海道―本州―九州を結ぶ日本列島の対岸の国々に使用されている。これらの大海は隣接しているから、ひとつの海と考えられる。つまり「大海」は、東夷伝では固有名詞として機能している。「大海の中」とは九州の周辺の海の中ではなく、日本列島全体が大海の中にあることを示している。

(3)北海道の認識

倭人は、朝鮮が大陸の半島であることをどのような方法で知ったのであろうか。おそらく、釜山等に住む人々から朝鮮が半島であることを聞き、しかも、一回だけの話でなく幾世代にわたっての話が知識となったと思われる。逆に、中国の人々は韓人や倭人から九州島や本州島のことを聞き、大海の中にある島々からなっている国との認識が形成されたと思われる。このような地理的な知識は人々の交流が始まった時から生じたと考えられる。したがって、本州が島であることは、はじめに倭人が認識する必要がある。そこで本州と北海道の人々の交流を確認する。

①山内丸山遺跡から北海道中央部の白滝の黒曜石を素材とした石器が出土している。(松本武彦著『全集日本の歴史第1巻』小学館、二〇〇七年)

②北海道南西部と東北北部には縄文中期の円筒上層式の土器が分布する。この土器は上半部を広げ、そこを中心に文様をつけ、口縁を波打たせるという基本パターンの土器で、東北中部、北陸、関東・甲信にも類似した様式の土器がある。(松本武彦著前掲書)

③古田氏は、著書『真実の東北王朝』(駸々堂、一九九〇年)で北海道の赤井川の黒曜石が東北北部でも分布していること、また、北海道の有珠遺跡から沖縄南方特産のゴホウラの貝飾りが出土したことを指摘している。

以上のように縄文前後には、北海道と東北地区は交流が行われているから、倭の人々は幾世代による列島内の人々の情報交換から本州は大陸とは繋がっていないことを知っていたことになる。当然、そのことは韓人、中国の人々に伝わっていったと考えられる。

(4)史書の認識

以上のことを中国の史書から確認する。

『宋書』に「倭國は高驪の東南大海の中にあり」とある。一方、倭王武の上表文に「東のかた毛人五十五國を征し、西のかた衆夷六十六國を服し、渡りて海の北の九十五國を平らぐ」とあり、武の上表文は、倭国を九州に限定せず、本州が含まれている。それを受けて、『宋書』では「倭国」を「東南大海の中にある」と記述するから、中国人は本州を島と認識していたことになる。

三.まとめ

山島とは複数の島であった。そのため、山島が一つの島であることを前提とする「津軽海峡の論証」は成立しなかった。倭人は縄文以前から本州を島と認識していた。また、中国人は東夷の諸国を「大海」との位置で記載し、日本列島全体が大海の中にあると認識していたので、『新唐書』の蝦夷との交流記事により、はじめて本州が島と認識されたのではないことになる。なお、『三国志』倭人伝の倭が九州にあったことは、倭人伝の内容から論証できるため、本州が島であるか否かとは別個の問題となる。

四.水陸三千里の補足

俀国伝の「水陸三千里」について補足説明をする。これまで、筆者は「水陸三千里」を遼東半島の営口付近から難波までの距離であると会報でも発表してきた(注3)。しかし、「水陸三千里」を日本列島の本州から九州までの横断距離と訂正した。なぜ、訂正したのか、その理由を述べることにする。

第一に「水陸三千里」を俀国までの距離と読むには起点が明確でない。次の史書をみると起点を明確に示している。

◇「自郡至女王國萬二千餘里」(三国志・倭人伝)〓起点を「自郡」とする。

◇「其大倭王居邪馬臺國。樂浪郡徼去其國萬二千里」(後漢書・倭人伝)〓起点を「去其国」とする。

◇「高句麗在遼東之東千里」(三国志・高句麗)〓「遼東の東」と具体的に示している。

ところが『隋書』の「俀國、在百濟新羅東南、水陸三千里」の場合、俀国が百済・新羅の東南に在ることは判るが、肝心の「水陸三千里」に「自」「去」の記載や特定の国の記載がない。「百済・新羅」の二ヵ国からでは起点の位置が不明確である。つまり、「水陸三千里」はある地点からの距離ではないことが考えられる。

第二に、では「水陸三千里」とは何なのか。そこで『隋書』の東夷伝の各国を見ると距離の表記がなくなっている。例えば、高句麗の場合、『三国志』では「高句麗在遼東之東千里」と書かれていた。しかし、『隋書』の高麗伝は「其國東西二千里,南北千餘里」と国の大きさの表示となっている。百済は『三国志』の時に国が未だなく、『隋書』は「其國東西四百五十里,南北九百余里」と高麗と同様に国の大きさとなっている。新羅は「高麗の東南に在り」、靺鞨は「高麗の北に在り」、流求國は「海島の中に居り,建安郡の東に當り、水行五日にして至る」

とある。このように『隋書』の東夷伝では流求國を除き、中国領(遼東等)からの距離の表示を止めている。

特に高麗と百済は国の大きさを記載するから、俀国伝も同様の表記に変更され、「水陸三千里」を、ある地点からの距離でなく、俀国の大きさとすると納得できる。

第三に「俀國在百濟新羅東南水陸三千里於大海之中依山島而居」を岩波文庫本では「倭国は百濟・新羅の東南にあり。水陸三千里、大海の中において、山島に依って居る」と訳している。

しかし、「水陸三千里於大海之中」は「大海の中に於いて水陸三千里」であり、正しい訳は「俀國は百濟・新羅の東南に在り、大海に中に於いて水陸三千里、山島に依って居る」となる。「水陸三千里」とは俀国の大きさであることが、原文からも確認できる。

第四に、「水陸三千里」を明確にする。「水陸三千里」は引用文ではなく地の文であるから、まず、『隋書』の東夷伝の記述は短里か長里かを確認する。

百済伝に「其國東西四百五十里,南北九百余里,南接新羅,北拒高麗」とある。南は新羅に接するから、百済の東西は朝鮮半島の東西に一致する。四百五十里を短里とすると約三五キロである。

一方、半島中央部の東西の地理上の幅は「二〇〇~二七〇キロ」であり、短里では半分にも満たないから長里である。(注4)

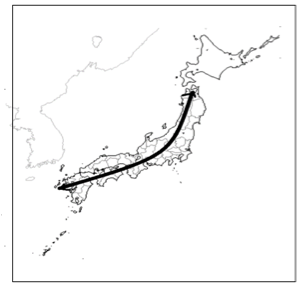

長里(一里=約五四〇m)では「水陸三千里」は約一六〇〇キロとなる。この距離は長崎から青森までの地理上の距離である約一六〇〇キロと一致する(注5)。なお、この長里が唐の小尺である場合(一里=約四五〇m)には三千里は約一三五〇キロとなり、長崎から仙台付近までの距離となる。いずれにしても、「水陸三千里」は九州から本州までの距離となる。

そのため、俀国は百済・新羅の東南にあって、大海の中に水陸三千里にわたる山島の列島に居ると、訂正した。

本稿は谷本氏のご指摘により日本列島を再検討することができた。氏に深く感謝したい。

以上

【注】

(1)拙論「俀国と兄弟統治」(古田史学関西例会、二〇二一年一〇月一六日)

(2)谷本茂「野田利郎氏の『俀国』の地理的認識について」(古田史学関西例会、二〇二一年十一月二十日)

(3)「俀王の都への行程記事を読む ―『隋書』俀国伝の新解釈―」(二〇二〇年六月、古田史学会報№一五八)

(4)唐の長里(一里=約五四〇m)としても、四百五十里は約二四〇キロと半島の幅に収まる。また、唐では大尺一尺を小尺-・二倍と定めて使い分けたとある。小尺(一里=約四五〇m)でも、約二〇〇キロと半島の幅に収まる。いずれにしても長里と考えることができる。

(5)中国人が青森まで出かけて距離を測定したとは考え難い。『隋書』に「夷人里數を知らず、ただ計るに日を以てす。その國境は東西五月行、南北は三月行にして、各々海に至る」とある。倭人から聞いた日数を里に換算したと思われる。

これは会報の公開です。史料批判は『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。Created & Maintaince by" Yukio Yokota"