『「邪馬台国」はなかった』(目次)へ

『邪馬壹国の論理』へ

古田武彦

これまではすべて、他に対する批判であった。従来、「邪馬台国」研究史上の定説とされてきた点や、各個の学説の一つ一つに対して検証の刃がむけられてきた。

その結果、従来の学説はどれ一つとして成立しえない ーーそれが赤裸々に露呈してきたのである。

わたしたちは、これら学説の遺産をのりこえ、新しい「邪馬壹国」探究の道へと立ちむかわねばならぬ。

思えば、今わたしたちの当面している立場は、さきに「邪馬臺国」という「改定名称」を捨て去ったとき、すでに運命的となっていたところであるかもしれぬ。それゆえ、わたしたちは自己の前途に対して、「確固たる掟おきて」を課さねばならぬ。すなわち、原文改定への道にけっして逃避しない ーーこれが掟である。

では、「邪馬壹国」はいずこに求めるべきであろうか。

まず、「邪馬壹」という国名の読み方をきめて、つぎにその「同音地名」を日本列島の各地の中に探すべきだろうか、いな! わたしにはこのやり方こそ従来説の方法論上、一番の弱点だったと思われる。

なぜなら、「同音地名」は日本列島各地に存在する。その中でどれをえらぶかが問題だ。その選択の主観性が従来説の根底に存在した。そのため各説の立脚地はいつも不安定なのである(しかし、これは問題の技術的側面にすぎぬ。より根源的な矛盾については、のちにくわしくのべる)。

このように不安定な前提(予定地)に立ち、その前提にあわせるように文献(倭人伝)を読む ーーここにこそ従来説の「行路解読法」の、最大の無理が存在した。

それゆえ、わたしたちは研究史上のこのあやまちをふたたびくり返してはならぬ。「地名比定」を先とせず、まず倭人伝の行路記事を、『三国志』全体の表記法を正確に守りつつ、読み進むこと ーーこれだけが、わたしたちの堅持しなければならぬ方法論である。

もっとも、これまでの、従来説への否定は、その批判の中におのずから、わたしたちの前途をつぎの二点において暗示していた。

(一)「南を東に」の「改定」を拒否するかぎり、女王国は近畿ではなく、九州に存在するほかないであろうこと。

(二)「陸行一月」は九州内部に求めにくい数値であろうこと。

この二命題は一見、背理と見えよう。しかし、わたしたちが『三国志』全体の表記法に厳密にしたがって読み進むとき、その疑問は氷解し、右の二命題がなんらの背理でないことを知るのである。

それをつぎに順を追うてのべてゆこう。

倭人伝行路記事は「従レ郡至レ倭」(郡より倭に至るには)の一句ではじまっている。

「郡」とは「帯方郡治」(郡の役所の所在地。ソウル付近)である。これに異論はない。けっして「帯方郡境」などから、というのではない。

同様に、「倭に至る」とは「倭国の首都」に至る、という意味だ。倭国の国境(たとえば狗邪こや韓国)や首都への中間地点(たとえば伊郡国)に至る、というような表現ではない。倭国の場合は、悒*婁(ゆうろう)や穢* (わい) などの場合と異なり、明白に首都を認識し、記載しているのであるから、この一句は「倭の首都に至る」と解するほかないのである。

悒*婁(ゆうろう)の悒*(ゆう)は、立心編の代わりに手編。JIS第3水準ユニコード6339

穢*(わい)は、三水編に歳。JIS第4水準ユニコード6FCA

中国史書のルールからして、これは明白な道理だ。しかるに、「邪馬台国」研究の多くの論者が「魏使は邪馬台国に至らなかった」との見解をとっているのは、「南、邪馬壹国に至る。女王の都する所。水行十日・陸行一月」の一節からである。すなわち、今まで逐一「里」をもって行路を示してきたのに、ここで突如、(投馬国とともに)、日数」記事に変じていることを怪しむからである。

しかし、右の「女王の都する所」という一句は、単に漫然と「邪馬壹国」を説明しているだけではない。行路記事の文面に持続しているものであるから、その行文上当然、「郡より倭に至る」行程の「終着点」であることを示しているのである。

しかるに従来の論者はあえて我田引水の論をなした。“倭人伝には魏使が倭国の都に至った形跡がない”というのである。

しかし、これは左の明白な文面から故意に目をそむけるものだ。

正始元年、太守弓遵(きゅうじゅん)、建中校尉梯儁(ていしゅん)等を遣はし、詔書・印綬を奉じて、倭国に詣(いた)り、倭王に拝仮し、并びに詔を齎し、金帛(きんばく)・錦ケイ*(きんけい)・刀・鏡・采物を賜ふ。

ケイ*は、四頭の下に、厂。中に[炎リ] JIS第4水準、ユニコード7F7D

倭王に「拝仮」したり、「詔を齎し」たりするのに、首都に入らず、倭王に面接せずして行なうならば、それこそ奇怪である。洛陽の天子の命を実行すべくあまりにも怠慢至極といわねばならぬ。

また「倭国に詣り」の句は「倭国の首都に詣る」の意である。このあと「(正始八年)倭載斯跡烏越(いたいしうえつ)等を遣はして郡に詣り」とあるのが「郡治に詣り」の意であることから見ても当然である。

『三国志』内の「詣」用法も、すべて例外はない。

遂に惇じゅんの所に詣る。〈魏志九〉

稀*き、禁に詣りて降る。〈魏志九〉

承を遣はして太祖に詣らしむ。〈魏志十〉

稀*は、禾編の代わりに獣編。

いずれをとっても、その地、その人物のもとに直接到着するときにのみ、この「詣」は使われている。“じっさいは行かなかったときに「詣」を使う”などという用法は一切存在しないのである。

また他の論者は強引の論を造り、「倭人伝には首都の状況や女王の実情があまりにもくわしくない。これ、魏使が倭の首都に至らなかった証拠である」などという。

しかし、これもまったく事実に反する。なぜならば、鳥丸・鮮卑・東夷伝中において、首都の存在を記すもの自身が高句麗と穢*のみであり、この両者も、その首都の状況の描写はきわめてとぼしい。倭国の場合にまったく及ばないのである。まして、その国の王の性格、日常について語ることはほとんどない。この点、卑弥呼について語られた「鬼道に事つかへ、能く衆を惑はす」にはじまる一節は、まったく他の夷蛮伝に類を見ぬ長文であり、具体的で、かつくわしいのである。

また伊都国について、「郡使の往来、常に駐とどまる所なり」という。「郡使の往来」とは、当然「帯方郡治から倭国の首都までの往来」の意である。その途中の伊都国が途中における駐留の地としてえらばれるのが慣例であった、というのである。「駐」にはけっして「最終到着地」の意味はない。かえって往来の途中に郡使の車馬をここに休ましめたことを示す語にすぎないのである。

したがって、“魏使は倭の首都に至らなかった”という命題は、『三国志』中の倭人伝の記事を客観的に処理するかぎり、まったく成立しえない。“ただ魏使が倭の首都に至らなかったことにしたい”という、論者の主観を物語るだけなのである。

それゆえ、つぎの「水行十日・陸行一月」とは、「郡より倭に至る」全行程の全所要日数である。いいかえれば、「水行・陸行」あわせて四十日を要したというのである。

これを細分して具体的に示そう。

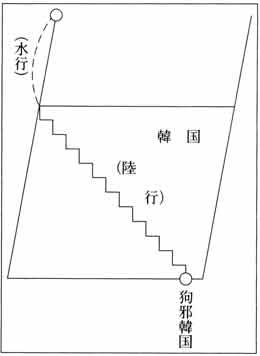

まず、「水行十日」とは

(1)帯方郡治から帯方郡西南端に至る「水行」

(2) (a)狗邪韓国 ーー 対海国間

(b)対海国 ーー 一大国間

(c)一大国 ーー 末盧国間

の、(a)(b)(c)三区間の「水行」

この二つをあわせたものである。

つぎに、「陸行一月」とは

(1)帯方郡西南端に上陸し、おおよそ東南方向に進み、韓国東南端近い狗邪韓国にいたる間の、韓国内の「陸行」(この点、のちの「階段式」読法でのべる)。

(2)対海国内と一大国内の「陸行」(この点、のちの「島めぐり」読法でのべる)。

(3)末盧国より邪馬壹国までの「陸行」(この点、のちの「道行き」読法でのべる)。

この三つをあわせたものである。

帯方郡治より女王国に使した魏使にとって、所要総日数の報告は不可欠のものであった。それゆえ、「邪馬壹国、女王の都する所」と記して、行路記事を終結したすぐあとに、それが明記されているのである。

この場合、すぐ問題になるのは、つぎの点だろう。すなわち、「水行十日・陸行一月」を「帯方郡治 ーー 邪馬壹国」間の総日程とみなした場合、同じく両区間の里程表記として、のちに記されている「郡より女王国に至る、万二千余里」と同一の区間をさしていることとなる。それでは、このように、同一区間を一方では「里程」、他方では「所要日数」と二通りの表記をなす例がはたして存在するのか、という疑いである。

これに対し、わたしたちは、陳寿が史書の先例とし、表記の模範とした『漢書』西域伝の中に、その端的な例を見いだすのである。

(難兜国)西南、ケイ*賓けいひんに至る、三百三十里。

(ケイ*賓国)東北、難兜なんとう国に至る、九日行。

ケイ*賓(けいひん)国のケイ*は、四頭の下に、厂。中に[炎リ] JIS第4水準、ユニコード7F7D

これは、一方が「西南」、一方が「東北」とあって、方角相応じている点から見ても、両国間の同一ルートをさしているのは当然である。ところが、その同一区間について、一方は「里程」で、一方は「所要日数」で表記されているのである。

思うに、『漢書』西域伝(上)の中、第一番「[女若]羌じきょう国」から第十六番「難兜国」までは、いずれも西域都護(治所、烏塁うるい城)に属している。ところが、そのつぎの「ケイ*賓国」よりは「都護に属せず」と書かれた「大国」である。かつ、のちにのべるように、漢との種々の関係がのべられている問題の国でもある。したがって、ここにおいて、その直前の都護所属国である「難兜国」との間に対して、「里程」「所要日数」をとくにならべ書いたものと思われる。

この点、のちにくわしくのべるように、陳寿は「邪馬壹国」の叙述について、ことにこの「ケイ*賓国」に対する班固(『漢書』の著者)の筆をうけつぎ、反映しているのであるから、この帯方郡治よりの「二通り」表記も、けっして偶然の一致ではないのである。

以上によって、この里数、日数の「二通り」表記が、中国史書に先例をもっていることが判明する。

魏使が韓地をどのようなルートで通ってきたか、について検討しよう。

郡より倭に至るには、海岸に循ひて水行し、韓国を歴(ふ)るに、乍(たちま)ち南し、乍(たちま)ち東し、其の北岸狗邪韓国に至る七千余里。

右の文について、従来の「邪馬台国」研究者は深く論ずるところがなかった。行路記事の問題点は、末盧国以降だと信じたからである。時あって、これについてのべる論者は、帯方郡治から狗邪韓国まで、すべて水路によった、とみなすものが多かったようである。この場合、「海岸に循ひて水行し」の一句を「其の北岸狗邪韓国に到る」に直結せしめ、その間の「韓国を歴るに、乍ち南し、乍ち東し」は、挿入句のように理解するのである。

しかし、この解し方にとって、一番大きな障害は「乍〜乍〜」の文形である。これは「タチマチ〜タチマチ〜」という熟語的構文である。

瘴瘧(しょうぎゃく)、山渓の蒸毒、人をして迷困発狂し、或は唖(あ)し、乍ち寒く、乍ち熱く、乍ち有り、乍ち無からしむ。〈医学入門、感異気〉

ここで「乍ち寒く、乍ち熱く、乍ち有り、乍ち無し」といっているのは、“寒くなるかと思えば、たちまち熱くなる。にわかに熱が出たり、寒けがしたりする”の意である。

寒熱相等しく、乍ち住き乍ち来たって間作するなり。〈医学入門、往来寒熱〉

この「乍ち往き乍ち来たる」も、“寒熱の変化の急なこと”を示すものである。

先王の道、乍ち存し乍ち亡ふ。公、卜者ぼくしゃの言必ず信あるを責むる、亦また惑わくならずや。

〈史記、日者伝〉

この「乍ち存し乍ち亡ふ」も、「タチマチソンシ、タチマチウシナフ」と訓じ、“あるかと思えば、たちまちなくなる”の意である。

このようにしてみると、この「乍(A)、乍(B)」という文形は、“AとBとをたちまち小刻みにくりかえす”意義の熟語である。これを従来、「乍あるいは南し、乍あるいは東し」(岩波文庫本)と読んできたのは、乍(タチマチ)の重用という慣用文形を無視した、安易な読み方であるというほかない。

思うに、韓国の西岸・南岸をすべて「水行」とするための、強引な読解術なのである。

この点をさらに明確化するのは、「韓国を歴ふる」の「歴」字の用法である。

周唐の進むる所を歴(へ)て、法と為す。

〔注〕歴、之を歴観するを謂ふ。〈漢書、劉向伝〉

この「歴」は「注」にのべるように、「歴観」という意味である。「けみする」と訓じ、「つぎつぎに見る」という意味なのである。

陳寿も、東夷伝序文にのべている(本書一一五ぺージ)。

遂に諸国を周観し、其の法俗を采るに、小大区別し、各(おのおの)名号有り、得て詳紀すべし。

韓国も、この「諸国」の一である。したがって、この「韓国を歴る」の「歴」は「歴観」「周観」の意味であって、けっして単なる「海上通過」の意味をあらわすものではない。

以上によって、中国文の文法・語法を忠実に守りつつ理解すると、韓国行路はつぎのようになる。

魏使はまず、「海岸に循って水行して」帯方郡西南端(韓国西北端)にいたり、そこから上陸して陸行にうつり、左図のように、南下・東行をいわば「階段式」に、小刻みにくりかえして、狗邪韓国にいたったこととなるのである。

従来のように、帯方郡治からまっすぐ水路「南行」して韓国西南端にいたり、ふたたびまっすぐ水路「東行」して東南端付近の狗邪韓国に至る、というような理解の仕方は、全く原文章の文脈を無視した、不用意な読みかえなのである。

こうしてみると、魏使は韓国をもって、倭国にいたるための、「単なる通過地」とみなしていたのではない。“中国正統の、魏の天子に対する礼を守って、朝貢してきた倭国の忠節を賞美する、威儀正しい答礼使と、莫大な下賜品を連ねた行列”によって、韓人に対するデモンストレーションを行ないつつ、行進したものと思われる。

すなわち、後代日本の遣唐使が、ただ長安にむかうルートとして、韓国の沿岸を「水行」したのとは、およそその時期と目的を異にしているのである。

この韓国内が「陸行」である、という問題は、今までの論者によってほとんど問題にされたことがない。

たとえば白鳥庫吉「卑弥呼問題の解決(下)」、榎一雄「邪馬台国の方位について」、安本美典『邪馬台国への道』、小林行雄『女王国の出現』などは、この問題にふれている数少ない例であるが、いずれも、「全水行」を自明のことのようにあつかっている。

倭国内こそ問題の焦点だ、と信ぜられたから、韓国に注意が不足したのもやむをえないかもしれぬ。しかし、韓国について「全水行」という「予断」をいだいたため、「水行十日・陸行一月」の内実として、韓国内「陸行」が主要要素となっていることが見すごされてきたのである。

この点、非常に重大な問題であるから、「韓国内、陸行」という事実をさらに論証し、確定しておこうと思う。

その一つは、「海岸に循ひて水行す」の「循」の意義だ。

この字は「シタガウ」と読み、

山に循ひて南す。

〔注〕山に依りて南行す。〈左氏、昭、二十三〉

とあるように、「よる」「そう」という意味である。

『三国志』にも、

(1)八月、帝、遂に舟師を以て[言焦](しょう)より(自より)渦に循ひ准に入り、陸道より(従より)徐に幸す。〈魏志二〉

(2)遂に歩従して汳*水(べんすい)に到る。水深くして渡るを得ず。洪、水に循ひて船を得。〈魏志九〉

(3)太祖、白馬を抜きて還り、輜重(しちょう)を遣はし、河に循ひて西せしむ。〈魏志十〉

[言焦]は、言偏に焦。JIS第3水準ユニコード8B59

汳*水(べんすい)の汳*は、汳の異体字。三水偏に下もどき。JIS第3水準ユニコード6C74

右によって判明するように、「Aに循ひてBす」の形で用いられ、“Aの地形にそいつつ、Bの行為をする”との意義である。

とくに(1)の例では、「渦に循ひて准に入る」までが「舟師」による「水行」であり、そのあと「陸行」に転じている。

思うに、倭人伝の場合もこれと同じだ。「海岸に循ひて水行す」といって、「水路」部分をのべたあと、「韓国を歴るに」とのべて、「陸路」に移転したことを示しているのである。なぜなら、「韓国」とは、当然のことながら、通常「陸地の領域」としての概念だからである。

もし、とくに「韓国の周辺海域のみ」をさす場合には、「韓国西岸」「韓国南岸」といった、ていねいな表記を用いているのが『三国志』のルールなのである。

この点から見ても、「帯方郡治 ーー 狗邪韓国」間を「全水行」と解する見地は成立しがたい。

つぎに重要な点をあげよう。

韓伝に「韓は帯方の南に在り。東西海を以て限りと為し、南、倭と接す」とあるように、海に面しているのは「東西」だけだ。半島の南岸は倭国に属していたのである。そうでなければ、「南、倭と接す」とは書けない。釜山や金海の部分だけが倭国に属していたのでは、この表記は適切でない。「東・西・南の三方、海を以て限りと為し、東南、倭と接す」となるべきなのである。

国土領有の問題は重大であり、半島部分は魏・晋にとって明晰な認識を有する地帯である。したがって錯認・錯乱は容易にありえないのである。

こうしてみると、韓国の「西岸」と「南岸」をめぐることは、本来できなかったのである。

最後に、「韓国内、陸行」を証明する、もっとも簡明な論証をのべよう。

もし、韓国の西海岸と半島南岸部を「全水行」したならば、それだけで八干里(「方四千里」の二辺)近くになる。だから、「帯方郡治狗邪韓国」間七千余里に矛盾する。すなわち、「帯方郡治 ーー 帯方郡西南端」の距離は完全にカットされるのである。この簡明な理路によっても、「全水行」は絶対にとりえないのである。

従来、「邪馬台国」研究史上において、絶えざる紛議の種となってきた「陸行一月」問題は、意外にも簡明な解決を見ることとなった。

しかしながら、先に従来説への批判の結論として、

(一)「南→東」の改定を拒否するかぎり、到着点は九州内部であること。

(二)「陸行一月」は九州内部に求めがたいこと。

この二点をえたとき、すでにこの事態は暗示せられていたのである。

それでは、「邪馬台国」研究史において、ありとあらゆる可能なルートが考えられたかに見えたにもかかわらず、このような局面にどの説もふれえなかったのはなぜだろうか。

それには主な理由が二つあると思われる。

(一)遣隋使・遣唐使のような、後代の実例の知識がわざわいして、韓国を「全水路経由」ときめこんでいたこと。したがって、ここに「陸行一月」のような要素が入りうるとは、夢想もしえなかったのである。

むろん、この裏面には、語句・文脈の文法的用法を客観的に追跡する、という用意の欠けていたことが存在しよう。

(二)「近畿大和」「筑後山門」というような予定地があらかじめ「期待」されていたため、最後にそこに到達するような読み方をどうしてもせねばならず、ために「先入観なき追跡」が不可能となってしまったのである。

そしてなによりも、倭人伝だけが抽出されて論議の的となり、一方の韓伝の「方四千里」や「南、倭と接す」などとの関係が真剣にとりあげられなかった、このことが問題の解決を混迷させた重大な原因であろう、と思われるのである。

道行き読法/四至と傍線行程/里程表示法/「行」の問題/「至」の全用例/「道行き」読法の先例/最終行程「0」の論理/国間距離「0」の先例/「島めぐり」読法/実地に即した表記法/陳寿の算法/「陳寿の算法」の先例

邪馬壹国の所在地/「道しるべ」読法/女王国は福岡市周辺

女王の居城は?/瀬戸内海域の記載/地名の遺存性/「奴国」をどう読むか

考古学との関係/卑弥呼の墓/「大いに冢を作る」/「径百余歩」について/奴国の墓域

魏使の一日行程/戸数問題

ホームページ へ