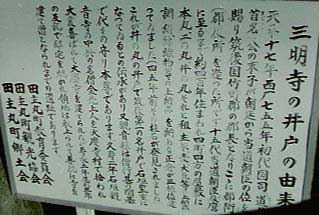

天平一七年西暦七五五年初代国司「道君首名(ミチノキミオビトナ」公の末子が朝廷から当道朝臣の位を賜り、筑後国竹野郡の郡長となり、ここに郡衙(郡区役所)を造ったところです。

一五代当道朝臣及麿(チカマロ)に至るまで約四〇〇年住まわれ四町四方の屋敷に本丸・二の丸・井の丸・それと租(主に米麦などの上納品)調(絹・繊・織物などの上納品)を納める正倉が三棟くらい建ってゐました。(四、五年前)その柱石が発見されました。これが井の丸井戸で筑後第一の名井戸で石垣が二重になってゐるとの伝承があり、又観音様は僧行基の開基で代々の守り本尊であります。久寿二年石垣観音寺の中興の名僧金光上人を大慶寺村で拾われ大変喜ばれて大慶寺を建てられたが寿永二年尾形三郎の反乱で邸宅を焼かれ領地は取り上げられて善院に寺を建て僧となられるまでの遺趾であります。

田主丸町教育委員会

田主丸町観光協会

田主丸町郷土会

英文解説(これらの歌も近江で近畿天皇家に奉(たてまつ)られた歌ではない)へ戻る

新古代学の扉インターネット事務局 E-mailは、ここから。

Created & Maintaince by "Yukio Yokota"

Copy righted by " Takehiko Furuta "