『盗まれた神話』

(目次) へ

古田武彦

大八洲問題の帰結は、さらに一つの重要な問題に対して新しい照明を与える。それは天孫降臨の場所だ。

ニニギノ命が“天降った”とされている土地はつぎのようだ(『書紀』は第九段)。

(1)日向の襲(そ)の高千穂峯(たけ)・・・・[木患]日(くしひ)の二上(ふたがみ)の・・・・〈本文〉

(2)筑紫の日向の高千穂の[木患]触(くしふる)之峯〈第一、一書〉

(3)日向の[木患]日の高千穂の峯〈第二、一書〉

(4)日向の襲の高千穂の[木患]日の二上峯〈第四、一書〉

(5)日向の襲の高千穂の添(そほり)の山の峯〈第六、一書〉

(6)竺紫(つくし)の日向の高千穂の久士布流多気(くしふるたけ)〈『古事記』〉

[木患]触(くしふる)の[木患]は、木偏に患。JIS第三水準ユニコード69F5

これが全部である。では、この「日向」とはどこだろう。それは(2)、(6)の「筑紫(竺紫)の日向の」という表現で明らかだ。つまりこの筑紫は福岡県、それも筑前なのである。

それについて、従来の学者、さらには宮崎・鹿児島両県の地元の人々から大きな非難がおこるかもしれない。しかし、どのようにはげしい罵声を浴びようとも、わたしのなすべきことは一つ。自己の解読のルールを守ることだけだ。

これに対して、つぎのような理路をのべる者があるかもしれぬ。

その反論の一つ。『古事記』には、九州全体を「筑紫島」といい、その中を四つに分け、その一つに「筑紫国」をあげている(本書九九ぺージ参照)。それゆえ、広・狭二つの筑紫があり、ここでは広義の「全九州」ととるべきだ、と。

その通り。それが旧来の理解だった。一部に、ここの筑紫を福岡県ととる論者も出てはいた(原田大六『実在した神話』、門脇禎二『カメラ紀行 筑紫の神話』、伊藤皓文『漢委奴国の起源 ーー日本古代国家史論』)。しかし、大勢が宮崎県の日向説をとったのは、右の理路によったのであった(比定地に二説ある。一は南の霧島山。一は北の宮崎県臼杵うすき郡高千穂)。

けれども、この本の論証をこれまでたどってきた読者には、もはや明白であろう。この「大筑紫」概念は、『古事記』の編者側の誤認に立つ、「誤置」によるものなのである。

この点、きわめて重要な問題だから、重複を恐れず、もう一度念をおして詳述し、さらに明確にしよう。

『古事記』の国生み神話は、古代政治地図の宝庫である。なぜなら、それは単一な政治地図でなく、新旧幾種類もの政治地図を接合し、重ねあわせた複合物だからである(たとえば先述の「大八島図」の場合は、新しい整理・加削の加えられたものであった)。その個々の政治地図の重大さは、この本の進行を通して、残りなく立証されよう。

問題は、その「接合の手口」だ。これら作成時代と作成者側(王朝)を異にする幾枚もの政治地図を“並置”するのでなく、有機的に“組み合わせ”ているのだ。検証しよう。

まず、九州内部の「四分図」自体は、きわめて古い。

筑紫国・豊国・肥国・熊曾くまそ国

この政治地図が「景行の熊襲遠征」 ーー実は筑紫前原の「前つ君」の九州一円平定説話の内容とよく相応していることはすでにのべた。つまり、この地図は「日本旧記」からもってきてここに挿入されたのである。

これに対し、『古事記』の「大八島図」は新しい。近畿天皇家内で大和中心、本州中心の政治地図に改竄(かいざん)した“新版政治地図”だ。

この新旧二つの地図を一枚に接合する、という離れ業を、『古事記』の編者(天武改定か)はやってのけたのである。そこでは当然、「筑紫洲」は「筑紫島」として、九州全土の意として“解釈し直されて”いた。そしてその中に右の古き「四分図」が“はめこまれた”のだ。

この手法の破綻が決定的にあらわされているのが「伊予の二名洲」だ。これも「伊予の二名島」と書き変え、全四国の島名と解した。そしてその中に、同じく「四分図」、

伊予国・讃岐国・粟あわ国・土佐国

を“はめこんだ”のである。しかし、この構成作業の致命的な欠陥は、すでに「伊予の二名洲」が伊予の中の二名という一地点を指す、という地名表記のルールと実体を見失っていたことにある。

この編者の錯覚は、筑紫洲=筑紫島=全九州という理解と同質だ。すなわちこの筑紫=全九州という概念もまた、一片の錯覚にすぎなかったことを明白に立証しているのである。以上の論証によっても、「筑紫の日向」が「九州の日向」でなく、「福岡県(筑前)の日向」であることがハッキリしよう。

その反論の第二。“”先にあげた表(本書一五一ぺージ)のうち、「筑紫の日向」と書くのは、(2)・(6)だけだ。他はすべて「筑紫の」がないではないか。つまり、近畿天皇家系の伝承( (2)と(6) )だけが「筑紫の・・・」だ。これは「全九州」の意で使っているのだ。これに対し、「日本旧記」の方( (1)・(3)・(4)・(5) )はすべて「日向」ではじまる。これは先の論理によってみても、「日向の国の」つまり「宮崎県の」となるべきではないか”と。これはまことに鋭い議論だ検討しよう。

まず、第一の問題は「日本旧記」の性格だ。これは九州王朝の史書だから、当然“筑紫の中で”作られたものだ。だから、いちいち“筑紫のーー ”という必要はない。他国のとき、はじめて「吉備の子洲」とか「伊予の二名洲」とか「豊の秋津の洲」とかいうのである。とすると、ここで「筑紫の日向」と書かないのは、すなわち実体は「筑紫に非ざる日向」でなく、逆に「当然、筑紫の中の、日向」の意味の表記なのである。

この点をさらに立証するのは、先の「九州内、四分図」である。ここには「日向国」など存在しないのだ。これは先の論証のように「日本旧記」の史料だから、同じ「日本旧記」からの挿入である「(1)・(3)・(4)・(5)」と同質の史料だ。すると、右の政治地図にない日向の国という概念に立って「(1)・(3)・(4)・(5)」の「日向の ーー」ではじまる一句を解することは不当なのである。

他の面から見よう。もし「九州の」という意味で「筑紫」を考えているなら、他にも「筑紫の豊のーー」「筑紫の熊襲のーー」といった表現があっていいはずだ。しかし、『記紀」(神代巻)ともにそれはない。その上、神代紀につぎのような註記が頻出する。

此れ則ち、筑紫の胸肩(むなかた)の君等が祭る所の神、是なり。〈第六段、第一、本文〉

此れ、筑紫の水沼の君等の祭神、是なり。〈第六段、第三、一書〉

これらはすべて後代(「帝王本紀」段階)の註記が『書紀』編者によって本文化されたものだ(一二〇ぺージ参昭)。ところが、これらすべてまさに福岡県(筑前)の場合しか、「筑紫のーー 」の冠辞はついていないのである。これに対し、神武紀冒頭では、「日向国の吾田邑(あたのむら)の吾平津媛(あひらつひめ)を娶り妃と為す」という表記が出てくる。ここには「筑紫のーー 」はない。これこそ正真正銘“宮崎県の日向”なのだ(これは神武以降だから、当然「帝王本紀」の文面である)。

だから、これと表記の異なる「筑紫の日向」という文面〈「帝王本紀」と『古事記』〉を右のような、ただの「日向国」と“同一”として理解するのは無理である。わかり易く現代の例で考えてみよう。たとえば奈良県の「大和国」と「福岡県の大和町(筑後、山門郡)」とをゴッチャにするようなものである。現代では、ただ「大和」といえば奈良県だ。後者の大和町を指す場合は、「福岡県の(あるいは筑後山門郡の)大和町」という限定の冠辞が必要なのである。これと同じである。『記・紀』の例を見よう。

(A) 爾(しかる)に東の方より遣はさえし建沼河別と、其の父大毘古(おほひこ)と共に、相津に往き遇ひき。故かれ、其の地を相津と謂ふなり。〈『古事記』崇神記〉

(B) 故、其の御子を率(い)て遊びし状(さま)は、尾張の相津に在る二俣榲(ふたまたすぎ)を二俣小船に作りて、・・・・〈『古事記』垂仁記〉

右の(A)で、ただ「相津」とあるのは、福島県だ。会津磐梯山で有名な、あの会津だ。これに対し、(B)の場合、同じ会津でも、(A)と異なり、愛知県の中の同名地名だ。だから、「尾張の相津」というのだ。

このような差異の道理を無視して、とにもかくにも、宮崎県へひっぱってくるために、この「筑紫の」という冠辞を“無意味の飾り言葉”に化してしまおうとしていたのである。こんなやり方は、強引としかいいようがないではないか。

同様に、「筑紫火君」〈筑紫の火の君、欽明紀十七年項〉を「肥(火)国の豪族」と解してきた(岩波日本古典文学体系、日本書紀下、一一六ページ註)のも、再考する余地があろう。なぜなら、『和名抄』に「筑前国、早良さわら郡、[田比]伊ひい 比ひ」とあるからである。これは博多湾岸であるから、文字通り「筑紫のヒ(ヒイ)」なのである(現在、早良郡に樋井ひい川が流れている ーー室見むろみ川の東側)。

[田比]は、JIS第三水準ユニコード6BD7

さらに大宝二年に、「肥君、猪手 ーー筑前嶋郡川辺里、戸籍」という史料もあり、これは早良郡の西隣だ。つまり、これらは「筑前の肥君」を指しているのであり、直ちに“肥後の豪族”と解すべきではあるまい。

ここでわたしは一段と“キメ細かに”吟味しておこう。それは『古事記』の場合だ。この本は国生み神話の政治地図の合成(重ね合わせ)にさいして、広(九州)・狭(筑前)二つの筑紫概念を創出した。しかしながら、この本全体の実際にさし示す「筑紫」の用法は、意外にも「狭」の方に限られているのである。この点を明白に示すのは神武記冒頭の記事だ。

即ち日向より発して筑紫に幸行す。故(かれ)、豊国の宇佐に到りし時・・・・。

ここでは、宇佐は、「豊国」とされている。これは『日本書紀』〈帝王本紀〉の、この個所と対照的だ。

行きて筑紫国の菟狭(うさ)に至る。

この方は明らかに「広義」の筑紫だ。これに対し、右の事実から見ると、『古事記』の場合、「竺紫の日向の」の「竺紫」は、“福岡県”と解さねばならぬ。 ーー史料事実に立つかきり、それしかない。すなわち、『古事記』の「竺紫の日向の」という表記は、明らかに「筑前内の一領域」を指しているのである。

では、と人は問うであろう。“理屈はわかった。しかし、福岡県の中に「日向」などという所があるのか?”と。その通り。あるのだ。筑前にもあり、筑後にもある(本書一三四ぺージ地図参照)。

(A) 日向峠(筑前。糸島郡と博多湾岸との接点。高祖たかす山の南。恰土いと村より室見川上流の「都地とじ」に至る途中の峠)

(B) 日向山・日向神岩(筑後。八女やめ郡の矢部・大淵二村の山々を「日向山」と呼ぶ。矢部川渓流中に「日向神岩」あり)

右のうち、(B)は現在も「日向神参り」という現地の民間信仰があり、「正面日向神、裏日向神」を拝す、という(長沼賢海『邪馬台と大宰府』)。まさに(A)・(B)とも筑紫は「日向」の点在地帯だ。これはこの筑紫一帯が「日向」信仰の分布地帯だったことを物語るものであろう(九州一円にも分布する)。けれども、今の当面の間題からは、(B)は除かれねばならぬ。なぜなら、本来の筑紫は「筑前」であり、「筑後」は「筑紫後国」と呼ばれたからである(本書八四〜八五及び一三三ぺージ参照)。

そこで問題は(A)だ。ここはレッキとした筑前だ。ここにある「日向」の地名がこの峠だけのものか、あるいは、この付近のもっと広い地帯をさすか、だ。

この問題をときあかすのは、つぎの文献である。

「○高祖(たかす)村、椚(くぬぎ) 二十四戸。慶長の頃、黒田長政、村の/南の、野地を開き、田地とすべしと、/手塚水雪に命ぜられし書状、今も、/農民、田中が家にあり。其書に、/五郎丸の内、日向山に、新村押立/とあれば、椚村は、此時立しなる/べし。民家の後に、あるを、くしふる山と/云、故に、くしふると、云ひしを訛りて、/[木毛]と云とぞ。田中は、元亀天正の間は、/原田家より与へし文書、三通を蔵す。」(福岡県地理全誌抜萃目録、恰土郡之部。大正二年五月発行、『怡土志摩いとしま郡地理全誌』東京糸島会発行所収)

右の文面は、つぎの二つの内容をふくんでいる。

(一)慶長年間、黒田長政の書状(田中家蔵)に「五郎丸の内、日向山に、新村押立」とある。これがこの椚村の起源であろう。

(二)椚村の民家の裏の山を「くしふる山」という。その「くしふる」がなまって「くぬぎ」というのではあるまいか。

さらに、右の(一)の「五郎丸」について、右の文献につぎのように書かれている。

「○慶長郷村帳には、高祖村のうち、三雲村、高上村、宇田河原村と記せり、すべて五郎丸村とも称せり」(原田氏、享禄中の書にも、三雲五郎丸とあり)

つまり、糸島郡の有名な遺跡、「三雲遺跡」の近辺が「五郎丸」だ。高祖村中の三雲・高上・宇田河原等の総称だというのである。それゆえ、ここにあらわれた「日向山」とは、高祖山のあたりの山をさすこととなろう。また、椚村の裏手に「くしふる山」がある、と書かれている(ただ「くしふる → くぬぎ」音の転訛説は、無理な俗説である)。これこそ特色ある山名だ。

筑紫の日向の高千穂の[木患]触(くしふる)之峯(たけ)〈一五一ぺージ、(2)。第一、一書〉

日向の襲の高千穂の穂[木患]日(くしひ)の二上峯〈一五一ぺージ、(4)。第四、一書〉

ここにあらわれる「くしふる」「くしひ」だ。ことに後者(4)の場合、「二上峯」といっているが、ここ高祖山は、まさに隣の山と両々相並び、まさに「二上峯」の観を呈している。

なお、一言吟味をそえよう。読者の中には、“『和名抄』ならともかく、大正の郡県誌では話にならん”といわれる人があるかもしれない。一応その通りだ。だが、「クシフル山」といった特色ある地名は、後代の地名ではない。その上、“この地帯が天孫降臨の地だ”という認識が大正以前に存在した様子がないから、“『記・紀』の記事にあわせて後代に造られた”とは、考えにくいのである。右の郡県誌の筆者にも、全くそのような議論はない。この点、たとえば宮崎県の「日向」とはちがう。ここは、永らく「天孫降臨」の地、と信ぜられてきたから、“ここがそれだ”“いや、わたしの方がそれだ”と、真剣な比定地争いまで発生しているのである。

問題点を整理しよう。

(1) 日向峠・日向山と並んでいるのであるから、この地帯が「日向」と呼ばれたことは、疑えない。

(2) ここは「筑紫(筑前)の日向の・・・・」といって当然だ。

(3) 同じ地域に「くしふる山」という特色ある名の山があった。

以上の論証によって、博多湾岸と糸島郡との間、高祖山を中心とする連山こそ、問題の「天孫降臨の地」である、という結論にわたしは到達したのであった。

(わたしは一九七四年秋、再度高祖山に登り、途次、糸島側・博多側とも生涯忘れ得ぬ絶景に接した。 ーーなお頂上の平地は樹木で視界がさえぎられている。)

この問題について、なお念をおすべきことがある。それは「高千穂」「クシフル」「襲」「日向の読み」の問題だ。

(一) 「高千穂」は“高い山々”“高くそそりたつ連山”の意の普通名詞である。宮崎県の「高千穂山」はそれが固有名詞化して遺存したものであろう。「筑紫」の語源が「千串ちくし」であり“突出した岬の多くある地”の意と考えられるように(『失われた九州王朝』二五四ページ参照)、「高千穂」の「穂」は“稲の穂”と共通する言葉なのである。たとえば、日本アルプス山中随一の高山「穂高岳」も類似の山名だ。したがって、この「高千穂」の一語で、宮崎県の「高千穂峰」などに結びつけるのは危険なのである。

(二) また、「クシフル」「クシヒ」の「クシ」も、右の「筑紫=千串チクシ」と同一であろう(「フル」は村落の意。朝鮮半島側と共通の用語)。この点からも、この「クシフル山」は筑紫(筑前)の山であることが察せられよう。

(三) 「襲ソ」は「曾ソ」と同じだ。「熊襲」が「熊曾」とも書かれるように。「襲国」「阿蘇」といった風に“一定の地形”を示す言葉であろう。高祖山の東側(博多湾岸に「曾根原(ソネバル)」がある「原(バル)」は例の、村落を示す語だが、「曾の根」というのは、このあたり(曾根原)が「ソ」と呼ばれる地帯の根(幹に対する根)に当っていることを意味しよう。こう考えると、「日向の襲の高千穂の[木患]日の峯」〈第四、一書〉という表現もまた、この地帯に似つかわしいのである。従来、いきなり南九州「襲の国」と結びつけてきたことの、“短兵急にすぎた”ことが知れよう(「相津」と「尾張の相津」が違うように、「襲〔の国〕」と「筑紫の日向の、襲」とはちがうのである)。

(四) 「日向峠」の読みは「ヒナタ峠」である。この点、「ヒュウガ」や「ヒムカ」とちがうではないか、という異議が出るかもしれない。たしかに「ヒムカ」「ヒュウガ」なら、“神聖な土地”に聞えても、「ヒナタ」では冴えない。なにか“老人のヒナタぼっこしている峠”といったイメージが浮かぶからだ。しかし、「彼方」(カナタ・アナタ)といった言葉を考えてみよう。“彼(カ)の方面”“あちらの方角”の意味だ。そうすると、「ヒナタ」も、“日の方角”の意味となり、「日向」という神聖な字面にまことにふさわしいのである(壱岐にも「ヒナタ」がある)。

つぎに、「筑紫の日向の小戸おど」とは、どこだろう。

イザナギが黄泉(よみ)の国から逃げ帰り、ここでミソギをし、そのとき天照大神やスサノオ命・月読命らが生まれた、という、まさに日本神話の主神誕生の聖地である。まず、各表記をあげよう。

(イ) 竺紫の日向の橘(たちばな)の小門の阿波岐原〈『古事記』〉

(ロ) 筑紫の日向の小戸の橘の檍(あわぎ)原〈神代紀、第五段、第六、一書〉

(ハ) 故かれ、橘の小門に還向(かえ)りて払ひ濯(すす)ぐなり。

〈神代紀、第五段、第十、一書〉

これを先の天孫降臨の表記と相対してみよう。

(a) 筑紫の日向の高千穂の[木患]触之峯(くしふるのたけ)〈神代紀、第九段、第一、一書〉

(b) 竺紫の日向の橘の小門〈『古事記』 ーー先の(イ)〉

右の(a)の傍点部(インターネットは赤色表示)が地勢を示す地形詞だとすると、同じく(b)の傍点部「橘の」も、地形詞となろう。つまり、「太刀鼻たちはな」とも書かれる岬状の突出部を示す地形詞と思われる。博多湾岸東岸に当る橿日宮(かしいのみや 香椎宮)の裏にある「立花山」の「立花」も、同類の地形を示す地名ではあるまいか(この立花山付近の海岸を比定地として考えた時期のあることを告白しておこう)。先の(イ)(ロ)で、「橘の」の位置が前後しているのも、「橘の小戸」が「橘(中地名)→小戸(所属の小地名)」の形の表記ではないことを示していよう。

以上のように考えをすすめてくると、現地の固有名詞部分は「小戸」となる。「筑紫の日向」に当る高祖山付近に、この地名があるだろうか? ーーある。博多湾岸西部、姪(めい)の浜付近だ。ここは福岡市内で現在バスの停留所にも、この名がある。その海岸は「能古島のこのしま(残島)」にピッタリ相対している。ここだ(その姪の浜海岸に「小戸おど神社」がある)。

『福岡県神社誌』(昭和十九年刊)によると、住吉神社(福岡市住吉町)の項に「当神社は伊弉諾命の予母都(よもつ)国より帰りまして、禊祓給ひし筑紫の日向の橘の小戸の檍原の古蹟」とあり、さらに同名(住吉神社)の郷社が「福岡市姪浜町字宮の前」にある。伝説は必ずしも虚構ではなかったようである。

つぎに「アハギ原」とはなんだろう。「原」は例の「バル」だ。“村落”のことである。『隋書』イ妥(たい)国伝に「阿輩難弥(アハキミ)」とある。従来、これを「オホキミ」あるいは「アメキミ」と解してきた(岩波文庫本、七〇ぺージ)。しかし、「阿輩」を「オホ」や「アメ」と読むのは無理だ。思うに、これは「アハ君」であって、“神聖な君”といった意味ではあるまいか。妻は「難弥きみ」(本書、八八ぺージ参照)。とすると、ここの「アハ木」は“神聖な木”(または城 き)の意となろう(檍は、橿かしまたはもちの木)。

注意すべき追記。それは、神功紀に「日向国の橘小門」という表現のあることだ。これが「天照大神誕生地=宮崎県」説の屈強の史料となったようである。しかし、これまでの論理性を一貫させよう。この「日向国」は疑う余地もなく、宮崎県だ。そこにも「橘小門」と呼ばれる地点があるのだ。「立鼻」という地形にもとづいて名づけられたものであろう。

しかし、これを天照大神誕生の「竺紫の日向の・・・・橘小門」〈『古事記』〉と同一視することは許されない。なぜなら、先にのべたように、『古事記』の叙述の中では、「筑紫」は福岡県の意味で用いられているのであるから。それゆえ、表記と解読のルールに厳密に従うかぎり、両者は別だ。すなわち、天照誕生は福岡県(筑前)の中だと見なすほかないのである(このさい、他の一つの可能性がある。『書紀』〈帝王本紀〉の編者が、右の論理性を見失い、原文では実は福岡県だった「日向の橘小門」を「日向の国の・・・・・・」とあやまり、改定したというケースである。しかし、今、安易な「原文誤謬説」はとらないこととする)。

以上の論証によれば、北は能古島に相対し、西南は高祖山連峯を望む、この博多湾岸の姪の浜海岸こそ、「天照大神誕生の聖地」だったのである。このことのもつ意味は、この本全体の進行の中でくまなく明らかにされてゆくであろう。

たたみかけるような論述のあと、一服いれよう。わたしが天孫降臨の地に到達することができたのは、先の『怡土志摩郡地理全誌」』によるところが多かった。

その機縁は、原田大六さんの『実在した神話』一二二ページの写真だった。そこには高祖山と並んだ山が[木患]触山として書かれていた。わたしはこの山のことを糸島郡の教育委員会に行って聞いてみたが、現地(字高祖)から通勤しているという方も、その「クシフル山」という山の存在を知っておられなかった。そこで“直接原田さんの所でお聞きしたらいい”といわれ、門前まで案内してもらって、原田さんのお宅におたずねしたのである。

けれども実は、わたしはかつて一度原田さんのお宅をおたずねしたことがあった。『「邪馬台国」はなかった』の出る直前のことだった。そのとき、はじめの二時間半くらいは、機嫌よく滔滔(とうとう)と自説をのべておられた原田さんだったが、“さて、あなたのお考えは?”と聞かれて、“実は、わたしは博多湾岸を女王国の中心と考えており、この糸島郡が伊都いと国と奴ぬ国に当り・・・・、”といいはじめた途端、突如として“帰れ! 帰れ!”と叫び出されたのであった。野人たる氏の面目躍如たる場面であった。

しかし、今度はちがった。「面会謝絶」の札のかかった玄関から丁重に招き入れられ、「この前は失礼しました。(書棚にあったわたしの本『「邪馬台国」はなかった』を指さし)あなたは、この本を書かれた方ですね」とのごあいさつをうけた。そして最近の万葉研究の話、恩師中山平次郎博士との出会いの話など縷々と話しつづけられ、最後にわたしの質問(「クシフル山」の典拠)についても、快く先の『恰土志摩郡地理全誌』を出してこられたのである。

わたしは、それを書き写すうち、「日向山」の字に驚き、原田さんに問うたところ、“気づかなかった”との御返事だった。「クシフル山」については、“どの山とハッキリはわからないが、高祖山のそばにもう一つ山があるでしょう。ですから、そこにあててみたのです”とのお答えであった。

わたしは思いがけぬ多大の収穫に深く感謝しつつ、心さわやかに原田家を辞したのであった。

降り至った天孫降臨の地において、わたしは興味深い文面の解読をうることとなった。それは、『古事記』に書かれているものだ。ニニギノ命がそのとき、その地でのべたつぎの言葉である。

此地者、向二韓国一、真-二来-二通笠沙之御前一而、朝日之直刺国、夕日之日照国也。故、此地甚吉地。

(此地は韓国に向ひ、笠沙かささの御前みさきを真来通まきとおりて、朝日の直刺たださす国、夕日の日照る国なり。故かれ、此地は甚吉いとよき地ところ)

「此の地」とは、むろん、この直前の「竺紫の白向の高千穂の久士布流多気くしふるたけ」だ。なんの疑いもない。ところが、この文面は従来代々の学者たちを悩ませてきた難解至極の個所だった。

第一の疑問は、印象深い一句「韓国に向ひ」だ。従来の絶対多数説たる「日向=宮崎県」説では、この一句が絶対に解けないのだ。“宮崎県の属する九州のその北側が韓国に面しているから”というのでは、なんともまどろっこしいではないか。だからこの韓国は、朝鮮半島の韓国ではない、という議論さえ出た。たとえば、宣長は「空国(からくに)」つまり、“不毛の荒れた国”の意とする。まさに「白馬ハ非ズレ馬ニ」の類の論だ。つまりは、それほどにこの一句に困惑してきたのである。

第二の疑問は「真来通り」の語だ。「笠沙の御前」をただ通ってゆく、というだけのことなら、なんとなく“大げさな”表現ではないか。

従来、これを『日本書紀』の「頓丘ひたおより国覓まぎ行去とおりて」にあてて、「国まぎ」(よい国を探し求めて)の意と解した。となると、どうもこれはニニギの発言内容でなく、「地の文」のように見えてくる。つまり、宣長のように、「語のさまを思ふにも、真マ二来キ通トホリ笠沙之ノ御前ニ一と云フは、必ズ地ノ語にして、詔ノタマふ御言には非ずかし」といいたくなってきてしまうのだ。そこで各学者各様にこの個所に「原文改定」を加え、さしかえ、とっかえして読んできた。

○本居宣長 ーー膂肉ソジヽノ韓国カラクニヲ、真マ二来キ通トホリ笠沙之カサヽノ御前ミサキ一而テ詔之ノリタマハク、此地者コヽハ朝日アサヒ之ノ・・・・

○田中頼庸 ーー是に笠沙の御前に真来通りて詔りたまはく、此の地は韓国に向ひて、・・・・

ニニギの発言は、後半の「朝日・夕日」部分に“切りちぢめられてしまった”形だ。これはあまりにも身勝手な原文のきりきざみだ、とわたしがいったら、これら江戸・明治の大家に失礼だろうか。さすがに現代の研究者はこれほど大胆な非理は犯しえなかった。そのため、この未開拓の一節はあたかも太古の原始林のように、『古事記』学者の前に厳然と立ちはだかってきたのである。

しかし、わたしの前に開けてきた新しい地平は、この難解の個所にもまた、平明な通路を見出させることとなった。問題の急所は、文形だ。

(1) 向韓国真来通(6字)

(2) 笠沙之御前而(6字)

(3) 朝日之直刺国(6字)

(4) 夕日之日照国(6字)

右に見えるように、原文はキッチリと「漢字六字ずつ四行の対句形」になっているのだ。中国風の漢文から見れば、あまりうまいとはいえないものの、とにもかくにも整然たる“日本式対句漢文”なのだ。この明白な対句形を勝手に破壊したまま読んできたここに ーー従来の読解が“八幡の藪知らず”のような迷路に永く踏み迷うこととなった根本の理由があったのである。

順次「読み」と「意味」を考えよう。

(1) 「韓から国に向ひて真来まき通り」

「真来通り」は“ストレートにずーっと通り抜けている”の意だ。これは語感からしても、容易に感じとれるだろう(朝日新聞社、日本古典全書本も、「まっすぐにずっと通じてゐて」と訳している)。語の構成を分析してみよう。

わたしは「真来通り」は「真木まき・通り」ではないかと思う。「真木」は「真木立つ山の秋の夕暮」で有名だ。「檜」である。檜は樹幹高く直立し、材木としても木理は通直、緻密で狂いが少ない。ために日本建築としては第一級の材だ。本州(福島県以南)・四国・九州の山地に天然分布する(岩波、日本古典文学大系本では、「書紀第八段、第六、一書」の「 [木皮] 」に「マキ」の訓をあてる。この字は杉または榧かやである)。要するに、ヒノキ・スギといった直立樹の美称だ。

[木皮]は、木偏に皮。JIS第三水準ユニコード67C0

したがって“中途の支障なく、太くまっ直ぐに通り抜けている”さまを形容したのである。これと類似の用法に「篠突く雨」「抜けば玉散る氷の刃」等がある。「篠」「玉」は地面に直下する雨、キラめく刀身の放つ光の形容である。

では、この句全体はどういう意味だろう。“此の地(高祖山の連山の麓には、元の怡土村、前原町がある)は、韓国に向かって太い通路が一線に通り抜けている(大陸への交通の要地だ)”と。つまり、「伊都(前原)→末盧(唐津)→一大国(壱岐)→対海国(対馬)→狗邪韓国(釜山)」という、『三国志』魏志倭人伝にもあらわれた「幹線道路」をピタリと指しているのだ。

この「坂」は「黄泉比良坂よもつひらさか」だ。その坂の“裾の長く延びたところ”を「御尾」と呼んでいるのだ。この「御尾」と対照的な表現が「御前みまえ」なのである。ある地点を基点として、“その地点の前”という表現は『古事記』の常套的な表記法といっていい。『古事記』に出現する「前」全五十例の中につぎの例がある。

(1) 針間(はりま)の氷河(ひかわ)の前において〈孝霊記〉

(2) 甜白檮(あまかし 地名)の前に在る〈垂仁記〉

(3) 高志(こし)の前の角鹿(つぬが)において〈仲哀記〉

従来これらを「サキ」( (1)・(2) )、「ミチノクチ」( (3) )等といちいち読みをつけてきた。しかし、実はこれらはいずれも「基準地名プラス前」という一定の表記様式だ。現存の「堂ノ前」とか「宮ノ前」といった類の地名称呼の「前」と類似している。これと同類が今の「笠沙の御前みまえ」だ。「御尾みお」のように「御み」という接頭辞がついただけなのである。つまり「笠沙」の地を基準地点として、「その前」に当る領域を指した表現なのである。

従来とスッカリちがった読みをするのだから、この読み方の例をさらにあげておこう。

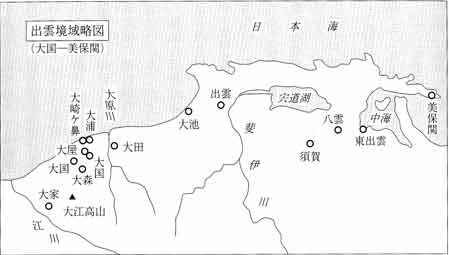

大国主神、出雲の御大の御前に坐(ま)す時・・・・(少名毘古那神の海上からの到来)

この「御大の御前」を従来は「ミホのミサキ」と読んできた。出雲国の東北端(島根郡)の「美保埼」のことだ、というのである。

この読み方の一番の難点、それは「御大」を「ミホ」と読む点だ。『古事記』では「ホ」の表記は普通「富」「番」「穂」の類だ。

意富美和オホミワ、番登ホト、高千穂タカチホ

これら頻出字音を無視してここだけ「ホ」の表記は「大」という字を使ったと見るのはいかにも無理だ。これは「御大の御前」を無理やり現存地名(岬の名)と一致させようとして、第一音の共通する「美保埼」を見つけ、しゃにむにこれと結びつけたものだ。強引としかいいようがない。

あらためて『古事記』の表記様式に従って読み直してみよう。

これはやはり「基準地名プラス(御)前」の形だ。基準地名の「御大」の「御」は、例の「御笠」と同じ、地名接頭辞だ。したがって固有の地名部分は「大オホ」である。では、これはどこだろう。

宍道(しんじ)湖南岸の意宇(おう)郡がまず考えられるが、「大」は「於保」であるから、音韻上不適切である。

この点、後代(七、八世紀)は石見国に属した遍摩郡(島根県)の「大国」がこれに当るのではないだろうか。この地域には、「大田市、大原川、大平、大屋、大国、大森、大浦、大崎ケ鼻」と「大」字のつく地名、すなわち「大」を固有名詞部分とする地名が“叢立している”といっていい。ここが「大洲 オホクニ」(一三二、一三三ぺージ参照)の名の発祥の地ではないだろうか。

「出雲」がこの地域(島根県)の汎称(大地域名)だったとき、「出雲の(御)大」と呼ばれたのではないだろうか。すなわち、ここは「大国主神」の本拠地だった。だから、この神が“この地域の「前」(海岸部)にいた”ことは当然である。もし、これが「美保関」だったとしよう。ここは、出雲の一番の東北端の突出部だ。ここへ少名毘古那神が着いた、というなら、一体どこから来たのだろう。越の国の方からだろうか。

しかし、この神は「神産巣日神かみむすひのかみの御子」とされている。これは筑紫(日本旧記」の成立地)で始祖神とされた神ではないか。それが西の筑紫から来ずに、なぜ東から来るのだろう(西から来たのなら、出雲の主要領域を通り過ぎてきたこととなる)。その上、日本海流は“西から東へ”であって“東から西へ”ではない。ところが、今、新しい解読に立ってみよう。「大国」は出雲の西南だ。筑紫の方角から出雲めざしてやって来て、この地に着くのはきわめて自然なのである。

さて、本題に帰ろう。

ニニギノ命の発言内容を新しい解読に立って訳してみよう。

「此の地(糸島郡、高祖山付近から望む)は、

(1) (北なる)韓国に向かって大道が通り抜け、

(2) (南なる)笠沙の地(御笠川流域)の前面に当っている。そして、

(3) (東から)朝日の直(じか)に照りつける国、

(4) (西から)夕日の照る国だ」

ここで注目されるのは、この文がいわゆる「四至の文」の形で構成されていることだ。

それも“抽象的”でなく、臨地性に立つ的確な表現であることだ。

この点、さらに彫りを深めてみよう。

第一に韓国は、ここ(糸島郡)からズバリ「真北」に当ってはいるものの、単にそのような方位上の位置をいっているのではない。それなら「韓国に向ひ」だけでいい。「真来通り」は、かりに先の「真来=真木」説をとらなくても、この語全体として“まっすぐに通り抜けている”感じの表現であることは、語感上疑いがない。“北へ向かって海路が真直ぐ通っている”というのでは、「海路」は海の上に実際に一直線にひかれているのではないから、もう一つ表現がピッタリ来ない。やはり“主要道路(壱岐・対馬通過の海路をふくむ)がズーッと太く、さえぎるものなく貫いている”という表現と見たとき、もっともピッタリするのではあるまいか。

第二の問題は「笠沙」だ。大切なのはつぎの一点である。すなわち、この文の思想上の原点はこの「笠沙」なのだ。たしかにニニギノ命は今、高祖山の付近に立っている。ここで「此の地」といっているのは、糸島郡だ。博多ではない。なぜなら、「此の地は笠沙だ」といっているのではなく、「此の地は笠沙の前に当っている」といっているのだから。

この発言は「故かれ、此地は甚だ吉なる地」という帰結で結ばれている。この地が「甚だ吉」である理由の一つに“ここは笠沙の前面に当っているから”という地理上の位置があげられているのである。つまり、この地を賞揚する、そのよりどころは「笠沙」、すなわち「御笠郡」付近一帯の領域なのである。

第三の「朝日」と「夕日」。これが先の南北(正確には東南と北)に対して「東西」を構成していとはすでにのべた。問題はこの対句から「此の地」の地勢がわかるだろうか。しかし、これは実際上、なかなかむつかしい。夕日の方は特色なく、問題になるとすれば朝日の方の「直ひた刺す」の感じだ(「夕日の日照る」といういい方には、ただ“六字にそろえる”ための苦心の手法が感じられる)。

「此の地」の東には山がなく、ズーッと平野部でひらけている。だから、朝日が最初から“山にさえぎられず、さし通してくる”という意味にもえる。これなら、東は開けた平野だ。だが、全くその逆にもとれるのだ。つまり“「此の地」は東に山(高祖山連山)が突っ立っている。だから、日の出のとき、朝日は直に真下の此の地(糸島平野)にさしつけるのだ”という意味である。文章自体からはいずれにもとれる。きめがたい。だから、他の方法で「此の地」をきめ、その上でいずれの解釈が妥当するか、を判定するほかない。

ところで「此の地」とは、先にのべたように博多湾岸ではなく、糸島郡である。とすると、先の二つの解釈のうち、後者がいい、ということになろう。

さて、この糸島郡の中心地はどこだろうか。いうまでもなく、前原町だ。先にのべたように「原」は、地名接尾辞だから、固有名詞部分は「前」なのである。「前」とは“どこの前”なのだろう?

いうまでもない。“博多の前”なのである。どういうルートに沿ってか? これも自明だ。大陸(韓国)へ向かう幹線道路の上で、“博多の前面”に位置しているのである。ここをニニギノ命は「笠沙の御前」といったのだ。無論、ニニギが命名したのではない。「前(原)」という現地名に依拠して、このの説話が語られているのだ。

このニニギの発言の思想内容を要約すれば、“この地(前原を中心とする糸島郡)は、博多にとっての聖地だ”といっているのである。そしてそれは“朝に夕にさんさんと太陽のふりそそぐ聖地だ”といっているのである。

朝日、夕日はどこへでも当る。では、なぜ、ここをこんな形で特徴づけるのか。それはいうまでもない。すなわち、ここは太陽信仰の聖地なのである。

ここでわたしは三つの事実を想起する。

その第一。この糸島郡にある有名な古代遺跡「三雲遺跡」は『和名抄』では「雲須」(久毛春、久毛波留〔前出、九一ぺージ〕)といわれている。やはりここでも「三(み)」は「御笠」「御大」「三井(御井)」などと同じく、地名接頭辞なのである。したがって「前」が「御前みまへ」と呼ばれることに、なんの不思議もない。

その第二。ここは九州一円平定の王者「前つ君」の発進の地だった(九一、九二ページ参照)。そして三世紀、一大率の駐留の地となっていた。その地はすなわち、“天孫降臨の聖地”だったのである。

その第三、昭和四十年の発掘において、此の地(平原 ーー 前原町内、三雲の近隣)から瞠目すべき出土があった。

I 鏡 (a)舶載鏡 三七面

(b)イ方製鏡 五面

II 武器 素環頭太刀 一口 鉄製

III 玉類

ガラス製 勾玉まがたま 三個

ガラス製 管玉 三〇個以上

ガラス製 連玉 多数(すべて破砕)

ガラス製 小玉 六〇〇個以上

瑪瑙めのう製管玉 一二個

瑪瑙製 小玉 一個

琥珀こはく製丸玉 一〇〇〇個以上

琥珀製 管玉 一個

である。ことに人々の目を奪ったのは、日本最大の鏡だ(径約四六・五センチ、八葉座、四面)。しかも、それは日本製だった。これは太陽信仰と結びついた、祭祀のための鏡であろう、とされる。そしてそれは高祖山の日の出と関連したものであろう、と推定されている(原田大六『実在した神話』)。

しかも、すでに発掘されていた「三雲遺跡」などとあわせ、漢鏡等の出土において、実に日本最大量の鏡の出土地である(原田大六『邪馬台国論争』参照)。

ところが、果然、こここそがニニギノ命によって“太陽のふりそそぐ地”として賞揚されている聖地だったのである。

ここで従来の読解をふりかえってみよう。

「筑紫の日向の高千穂」の有力な比定地は、宮崎県・鹿児島県境の高千穂峰か霧島山とされた。ここには「韓国岳」というのが近くにある。“韓国に向ひ”はこれではないか、という意見があった。しかし、一つの山にすぎぬ韓国岳などを「位置指定の拠点」にしてなんになるだろう。それに第一、「韓国岳」のことを「韓国」といえるのだろうか。それなら、たとえば「豊国」「筑紫国」とあれば、それぞれ「豊国岳」「筑紫国岳」のこととなってしまう。

ここでも、その文献の表記のルールから出発せずに、“通念できめられた先入観に立って、あとはあわせ、こじつける”というやり方が、きわ立ってあらわれているのではないだろうか。

実は「笠沙」の場合もそうだ。従来は鹿児島県西南端の野間半島の「笠沙」が“あてられて”きた。この点、ほぼ異論がなかった。しかし、考えてもみよう。ここ(野間半島の笠沙)は霧島山・高千穂山から直線距離で約八十六キロメートルもある。先の「アキツのトナメ」問題で見た、奈良盆地「御所 ーー 山城」間の三倍弱もある。一望しうる由布院盆地の二十倍以上だ。

それなのに、ニニギノ命が霧島あるいは高千穂の現地に立っていきなり、「此の地は韓国に向ひ」とか、「笠沙の御前みさきを真来通り」とかいうとは? 正気の沙汰ではない。ニニギノ命は、超能力をもち、超人間的な視力をそなえていたというのだろうか。そして“神の不思議は人間の測り知るところに非ず”といって済ましてしまうのだろうか。

なぜ、こんなことになったのだろう? その理由は「地名群」にひかれたからだ。

天孫降臨について、『書紀』につぎの文がある。

吾田(あた)の長屋の笠狭碕(かささのみさき)に到る。〈神代紀、第九段、本文〉

ところが、野間半島の近くに「長屋山」がある。そして『和名抄』によると、このあたりは「吾田郡」だ。つまり「吾田ーー長屋ーー笠狭」と三つの地名がそろっているのだ。先にのべた“大視点からの大矛盾”にもかかわらず、従来この「笠沙の御前」の読みと地名比定に異論が出なかったのは、一にこの「三地名適合」の威力なのである。

しかし、ここで注意してほしいのは、日本列島内でA・B・Cの各地で地名が共通している場合、二、三地名もしくはそれ以上の、一グループ、一セットになって共通している場合が少なくない、という事実だ。『和名抄』にもとづいて一例をあげよう。

(a) 近畿(和歌山県)

紀伊〔国〕那賀なか (が)(加)〔郡、郷〕 −− 伊都いと〔郡〕 −− 海部〔郡〕

(B) 北九州(福岡、佐賀県)

基肄きい〔郡〕那珂なか〔郡〕 −− 怡土いと〔郡〕 −− 海部〔那珂郡及び怡土郡〕

これらは「木の国」(木→木伊)「糸郡」「中郡」といった地形や土地の特徴にもとづく地名である。したがって共通の性格をもった地勢では、容易に同一、もしくは類似地名が成立しうるわけである(場合によっては、「同一氏族の移動」等による共通地名の成立という問題もあろう)。

このように「ワン・セット」としてA・B両地域の地名群が共通する、というケースは日本地図帳をもとに検索すれば直ちに判明するように、意外に多いのである。したがって、この問題をもって直ちにA・B両地域の関連の「論証」とすることは危険である。

この問題が『記・紀』の解読に影響する例をあげよう。

乃ち(大国主神を)木の国の大屋毘古(おおやびこ)神の御所(みところ)に違(たが)へ遣(つか)はす。〈大国主神、根国訪問〉

これを従来紀伊国(和歌山県)として疑わなかった。しかし、この神話世界は、先の「大八洲国」圏の上にあり、その主要舞台は「筑紫→出雲(大国)→越(高志)」の一段国名の国々(本書一三九〜一四〇ぺージ参照)である。それなのに、そこにいきなり、和歌山県をもちこむことは唐突である。当然、「基肄」の方の「木の国」である(大国主神は、筑紫の胸形〔宗像〕の奥津宮にある神、多紀理毘売たきりひめ命を娶って二児をもうけた、という。「大国主の神裔」と北九州との関連は深い。 ーーただし、近畿天皇家側の後代註記の中に出てくる「紀伊国」は、当然和歌山県の方である)。

問題の本筋に帰って、筋道を立ててみよう。

まず、天孫降臨は「竺紫の日向の高千穂」〈『古事記』〉へと行なわれた。『古事記』の場合「筑紫」は福岡県だ。だからその後の、この一連の物語の進行は、特にことわらない限り(豊国、出雲国などへの舞台転換のない限り)、やはり筑紫(福岡県)内のこととして読んでゆくべきではあるまいか。すなわち「笠沙」は「筑紫の笠沙」なのである。もし、鹿児島県の「笠沙」の場合なら、「熊曾国の笠沙」とことわらなければならないのである。

「日本旧記」〈神代紀〉の場合は、もっとハッキリしている。この本は筑紫の現地で書かれているから、筑紫内の場合は国名をいちいちことわらない。たとえば「日向の襲の高千穂」のように。だから、「日本旧記」の場合、「豊国の」や「熊襲国の」のように、ことわらない場合は、一般に原則として筑紫(福岡県ーー筑前)だ、と見なさなければならないのである。これは必然の道理だ。

では、筑紫の中の「吾田(A)の長屋(B)の笠狭碕(C)」とは、なんだろう。

この「三重連鎖の地名」を考える上で、まず重要なことは、この句形のもつ意味だ。これは果たして「大八洲国」のときのように、「Aの中のBの中のC」という形なのだろうか。つまり「大→中→小」となっているのだろうか。たとえば「京都府→向日市→物集女もずめ町」といった風に。

この点は、先の天孫降臨の地の表記法を見れば判明する。

本書一五一ぺージを見ていただきたい。

(3) 日向の[木患]日の高干穂の峯〈神代紀、第二、一書〉

(4) 日向の襲の高干穂の[木患]日の二上峯の天浮橋〈神代紀、第四、一書〉

右の(3)(4)二例を対比すると、「[木患]日」と「高千穂」の位置が逆だ。つまり、これは「大→小」の関係ではない。「[木患]日」が固有名詞だ。「[木患]触」の固有名詞部分「[木患]くし」に「日」を付したものだ。ちょうど橿日(かしひ)宮の「橿日」のように。これに対し、高千穂は“穂のように聳え立つ高い連峰”を示す形容句だ。「襲」も“山の傾斜地のひろがり”を示す形容句ではあるまいか。

別の面から考えてみよう。(4)のように六つもの連鎖句が「大→小」の形の地名表記であるはずがない。ならば、あまりにも“ととのいすきた行政区画”ではないか ーーいうならば現代以上にーー しかし、そんなことはありえない。つまり、これらの連鎖句は、大八洲の場合と異なり、さまざまの地勢や地形を示す形容句をともなっているのだ。

この五例に共通した「日向」でも、そうだ。「日向」の名が高祖山のほか日向岩村といった筑前の各地、さらに日向神岩といった筑後の地にまで用いられているのはなぜか(豊国などにもある)。この「日向」とは本来は一定の固定地域ではない。“太陽に向かう、神聖なる地”を示す、宗教的用語なのだ。

こうしてみると、問題の句「吾田の長屋の笠狭碕」も同じだ。別の一書〈第九段、第六、一書〉では「吾田の笠狭の御碕」というように「長屋」が抜けている。つまり問題の句は、キッチリした「大→中→小」の形ではないのだ。具体的に分析しよう。

まず「吾田」。これは(a)「わだ」もしくは(b)「あた」だ。

(a)「わだ」(1) 「河の曲流部などの、やや広い円みのある土地」で、そこが必ずしも田であるを要しない。

(2) 同右の形の入江。

(b)「あた」(1) 川岸、端。

(2) 日当りのよい所。(鏡味完二『日本の地名』)

右の(a)の場合、博多湾がそれに当る。今、須玖遺跡の西隣に「和田」がある。これは湾の屈曲部、入江を指す地名だろう。

(b)の場合、(1)ならば御笠川、那珂(なか)川の川岸の意となろう。

つぎに「長屋」。九州北岸には「ーー屋」の形の地名が多い。たとえば安屋、芦屋(あしや)、粟屋(あわや 遠賀郡)、津屋、新屋(博多)のように。また『和名抄』にも「糟かす屋郡」がある。つまり、「屋」は古くからの地名接尾辞だ。

すると、今「長屋」の場合、固有の地名部分は「長」である。ところが、問題の御笠郡内の地名は「御笠」につづいて「長岡」だ〈『和名抄』。本書一六九ぺージ参照〉。そうすると、「長屋」はこの「長岡」と同一の地形状況(たとえば“長い丘陵の連なり”)を形容した地名ではあるまいか(「長岡」の近隣には、現在「上長尾」「下長尾」等がある)。

さらに、この「長」が固有の地名部分だという裏付けは、この地(長屋)の神、事勝国勝長狭〈神代紀、第九段、第六、一書〉である。「事勝国勝」は修辞で、実体は「長狭 ながさ」だが、この「狭 さ」は、例の「笠狭」や「若狭」の「サ」などの地名接尾辞と同類だ。つまり、ここでも本来の固有名詞部分は「長なが」なのである。

第三の「笠狭碕」。先にのべたように、これは笠沙(狭)の御前とはちがう。「笠沙の御前」の方は、“笠沙の前面の地”であって、「笠沙」そのものではない。ところが、「笠狭碕」は、笠沙(狭)自身の突出部だ(この場合はおそらく海に向かって)。そこはどこだろう。

第一の候補地は御笠川のほとり、先の「長岡」と呼ばれる突出地域であろう。かつてはここは海に突き出ていたはずだ。

第二の候補地は那珂川のほとり、今の福岡城、平和台のあたりだ。ここも、かつて海に突出していたはずだ。御笠川の流域と相接している。

要するにこの「三重連鎖の地名」の実体は「笠狭碕」だ。御笠川・那珂川流域の、海への突出部である。これに対し、「吾田の」とか「長屋の」といった、地勢や地形を示す形容の句がかぶせられているのだ。これは先の「日向の襲の高千穂の・・・・添そほり山」で、「添の山」が当の指定地点で、それに何重もの形容の句がかぶせられているのと同一の手法だ。

このような、この神話独自の地名の表記様式をかえりみないで、後代の行政区画(たとえば、「京都府、向日市、物集女町、中海道なかかいどう」といった風に)のように考えてきた。これが従来の読解だったのである。

新しい解読に立つと、新しい光を浴びる一句がある。「空国むなくに」だ。

(1) (天孫降臨後のニニギ)膂宍そししの空国を頓丘ひたおから国覓まぎ行去とおりて、吾田の長屋の笠狭碕に到る。〈神代紀、第九段、本文〉

(2) 膂宍の胸副むなそう国を・・・・。〈神代紀、第九段、第二、一書〉

これは(2)から見ても、「から国」ではない。やはり「むな国」だ。従来、これを“荒れてやせた不毛の地”と解してきた。抽象的な普通名詞ととったのだ。では、(2)の「むなそふ国」とはなんだろう。これはどうしても「空(国)」を一定の地名領域と見なければ、理解できない。“空国にそい並ぶ国(々)”の意だ。

では、「空国」とはどこだろう。その解答は、今は容易だ。有名な「宗像むなかた」だ。この「むなかた」の「かた」は、「直方のうがた」(直方市)、「野方」(福岡市西辺)というように、やはり地名接尾辞だ。固有の地名部分は「むな」なのである。「空国」とは、ズバリ、ここ以外にない(「空」「宗」は表記漢字の相違)。天孫降臨の地を宮崎県あたりへ、笠沙の地を鹿児島県へと、もっていっていた従来の立場では、思いもよらなかった。しかし、今は明白である。

ことに決定的なのは、この「空国」と「笠沙」と天孫降臨の「クシフル山」との位置関係だ。ニニギは「クシフル山」から「空国」へ向かって行く途中で「笠沙」の地を通る。そしてそこは海岸だ(神代紀、第九段、第二、一書に「海浜に遊幸す」の語がある)。つまり、海岸沿いに「クシフル山→笠沙→空国」となっていなければならぬ。その通りだ。「高祖山(前原)→御笠(博多)→宗像」は、海岸沿いに、まさにこの順序に並んでいるのだ。

以上、煩瑣な地名考証の森を通りぬけてわたしは澄明な海岸に立った。従来の学者は、ニニギノ命をして一種“超人的な行動距離”を馳しらせてきた。宮崎県境の「クシフル山」から野間半島の「笠狭碕」まで、直線距離ですら約八十キロもの長途(実際の路程は百キロをはるかに超えるだろう)を、それこそ韋駄天よろしく、一気に飛ばせてはばからなかった。

しかし、今は、ごく普通の人間的な足どりで糸島郡より博多湾岸へとおのずからさしかかってゆくことができるようになった。だから、その途次、心ゆたかに木花之佐久夜毘売(このはなのさくやひめ)に会って「一目ぼれ」する余裕もあったのである(「木花きのはな」は、従来「コノハナ」と読まれてきたが、「木きの国」〔基肄〕の「木」という地名を先頭にもっているのではあるまいか。また両者の出会った地点は「笠沙の御前」〈『古事記』〉「海浜」〈神代紀、第九段、第二、一書〉等)。

このように透明にして自然な理解、これはなにによってもたらされたものだろう。その原点は、大八洲国の「筑紫洲」を「チ(ツ)クシのクニ」と解したことにあった。つまり「筑紫=福岡県(筑前)」と見なしたことである。

その原点に立って、表記のルールを厳格に見つめた。そして原文の語法と文脈にひたすら忠実に従ってきて、今この地点に辿りついたのである。それによって従来の晦渋や不分明の矛盾が切り開かれたこと、それは一方では、とりもなおさず ーー自讃めくのを許していただきたいーー わたしの従ってきた方法の「有効性」を証明する、といっていいだろう。

そして他方では、『記・紀』のこの文面は、まことに鮮明な「臨地性」をもつ、ということをも証明してはいないだろうか。これが重大だ。ことに、『古事記』だけに掲載された(つまり、近畿天皇家の国内伝承の)ニニギの「韓国に向ひて真来通り・・・・」という四至の対句記事のもつ臨地性の鮮烈さ。わたしはそれに慄然とする。これは決して“七、八世紀の近畿なる後代史官の造作”ではない。彼等がここ(糸島郡)を聖地と考えていた形跡は全くないのだから。

それゆえわたしは、戦後史学の通念と化していた、津田の「後代造作説」の命題に反し、この伝承の由来の古さをつくづくと認識しないわけにはいかなかったのであった。

ここでさらに、これら天孫降臨神話の示す地名表現(重層した修辞の連鎖をもつ表記)が、大八洲国(一段もしくは二段の形)よりずっと古い表記方式を反映していることを指摘しておこう。その端的な証拠は、これら天孫降臨の神々(ニニギや大国主たち)は、大八洲国の中で、日本海岸の「一段国名」の国々しか行動領域としていない、という事実である。

これに対し、瀬戸内海岸の「豊の秋津洲」「伊予の二名洲」「吉備の子洲」といった二段国名の地域はいまだこれら神々の行動範囲に加えられてはいないのである。

すなわち、これら神話舞台の政治地図は、「大八洲国」という広域まではいまだ発展しえぬ“日本海岸政治地図”という狭域、その原初の時層(成立期)に属していたのである。

なお、ニニギの四至文中の「真来通り」について、「来立つ」〈景行記〉、「来散る」〈安康記〉という語法との表記上の関連に注意したい

(この点、上古音韻〔甲類・乙類〕について御注意いただいた岡本健一氏に感謝する)。

『盗まれた神話』 (目次) へ

ホームページ へ