『邪馬一国への道標』 へ

『吉野ヶ里の秘密』 へ

『よみがえる九州王朝』 へ

『古代の霧の中から』 へ

「謎の四世紀」の史料批判 古田武彦

『邪馬一国への道標』(角川文庫)

第4章 四〜七世紀の盲点

古田武彦

十二 四世紀は「謎」ではない ーー『広志』をめぐって

四世紀の書

「謎なぞの四世紀」という言葉。お聞きになったことがおありでしょうか。“「邪馬台国」論争には、いいかげん倦(あ)きた”。こういった感じの人々の目をハッと引きつける。 ーーそういうキャッチ・フレーズです。

ところが、この単語の裏に前提となっている考え方には、一つの問題があります。それは“三世紀は、卑弥呼の時代だ。それが近畿であれ、九州であれ、それにまちがいはない。また五世紀以降については、「倭わの五王」は近畿天皇家であって、これは確定的だ。なのに、その中間の四世紀は謎だ”。こういう発想です。その立場から、いろいろな論者がこの四世紀についていろいろな仮説を提出し、議論を積み重ねているのです。

しかし、この骨格をなす構想の前提自身に大変、問題がひそんでいます。その点は今までの話ですでにご承知いただけたことと思います。三世紀はおろか、紀元前のはるか昔から七世紀まで、中国と国交してきたのは、一貫して九州王朝。 ーーそういう命題をわたしは提出しているのですから。

では、この「謎の四世紀」というテーマは、わたしの立場からは全く無意味か。 ーーそうではありません。三世紀と五世紀には同時代史書、つまり“その時代のことを、その時代の人が書いた”という本があります。三世紀は陳寿(ちんじゅ)の『三国志』。五世紀は沈約(ちんやく)の『宋書』。ところが、四世紀には、そういった正史がないのです。そこに“四世紀は謎だ”と言われる、史料上の、一応もっともな理由があります。

「では、本当に史料がないのか」。そう問われると、わたしは答えます。“いや、ある”と。 ーーそれは、『翰苑かんえん』の注に引用された、晋(しん)の郭義恭(かくぎきよう)の『広志』です。

『広志』は、その本全体は残念ながら現存していません。いろいろな本に引用された断片があるだけで、その断片を集成した本『広志』が清(しん)朝の馬国翰(ばこくかん)の編集で作られています。この点、たとえば『魏略ぎりゃく』と全く同じ状況です(清朝の張鵬一ちょうほういちの編集による『魏略輯本しゆうほん』)。

思えば、歴史学というのは、“因業な学問”です。この学問を探究するための殿堂は、全く偶然という敷石の上に築かれているのです。なぜなら“それに当る史料が残っているか、どうか”が、一切を決定する根元的な力をもっているからです。たとえば“応仁の乱がなかったら” ーーわたしたちの掌中に残されている史料は、今とは雲泥のちがいだったはずです。あのときの京の大火で、どんなにおびただしい史料群が空(むな)しく亡び去ったことでしょう。

中国ではこの類の大消失事件は日本以上です。たとえばいま問題の四世紀についていえば、建興四年(三一六)の西晋の滅亡。冒頓(ぼくとつ)の後裔(こうえい)劉聡(こうえいりゆうそう)の侵入で一挙に亡び去った、この大変動でどれほどおびただしい史料群が消え去ったことでしょう。陳寿の自筆本『三国志』や、もしかすればこの『広志』もまたーー 。

ですが、歴史の真実の探究者にとっての“敵”は、このような偶然の大火・大戦乱の類だけではありません。故意にもとづくものもあります。たとえば一つの時代の権力者は前時代の権力者から見れば当然“成り上り者”です。そして新しい権力者は、いつも自分を“永遠の古(いにしえ)から尊貴な人間”として全民衆の前にしめそうとするのです。そのため、いかにおびただしい古い史料が消し去られていったことか。その大量の“完全犯罪”を思うとき、わたしはいつも暗澹(あんたん)とした気持におそわれざるをえません。

しかし、こんなことをいつまで歎(なげ)いてみてもはじまりません。犯人が狡猾(こうかつ)であればあるほど探偵が情熱を燃やすように、歴史の帳(とばり)が重ければ重いほど、視界が暗ければ暗いほど、それをかきわけて真実探究をしようとする、人間の熱情は一段と燃えさかることとなるのですから。

邪馬嘉国の謎

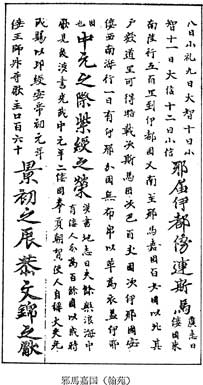

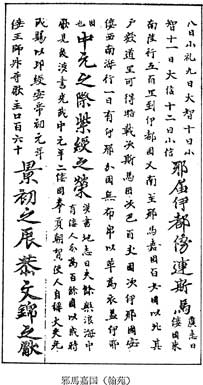

ズバリ、問題の史料をかかげましょう。

「『邪ななめに伊都いとに届とどき、傍ら斯馬しまに連つならる』

広志に曰(いわ)く『(1)倭国。(2)東南陸行、五百里にして伊都国に到る。(3)又南、邪馬嘉国に至る。(4)百女国以北、其の戸数道里は、略載するを得可(うべ)し。(5)次に斯馬国、次に巴百支国、次に伊邪国 。(6)安(=案)ずるに、倭の西南、海行一日にして伊邪分国有り。布帛無し。革を以(もっ)て衣と為(な)す』(7)蓋(けだ)し、伊耶国なり」(番号は古田)。

この文面を見ると、「あ、ここの『邪馬嘉国』というの、見たことがある」。そうおっしゃる方もありましょう。その通り、この文面をもとに女王国山鹿説をのべた方もあります(鈴木武樹さん)。またこれを臺→嘉」のあやまりとし、従って臺→壹のあやまりもありうる、と論じた方もあるのです(松本清張さん)。しかし、このような史料を使用する場合、一つの単語(国名)を抜き出して“任意に”使うのではなく、その前にその本全体の史料性格をしらべてみなければなりません。

少々“しんどい”話ですが、しばらくこの作業につきあって下さい。

右の一文は『翰苑かんえん』の「倭国」の項の(ハ)(一九六頁)の注記として引文されているものです。『翰苑』は唐の張楚金(ちょうそきん)によって書かれたあと、雍公叡(ようこうえい)によって注がつけられています。この注記が重宝で『魏略』『広志』のような現存していない本からの引用文が数多く引かれているのです。

ただその引文の仕方には特徴があります。たとえば、先の『翰苑』の「倭国」の項の(九)に当るところに、次の引文が注記されています。

「『景初の辰(とき)、文錦の献を恭(うやうや)しくす』

魏志に曰く、『(1)景初三年に、倭の女王、大夫(たいふ)難升米(なんしょうまい)・(牛)利(ぎゅうり)等を遣わし、(2)男生口四人、女生口六人、斑布二疋二尺を献ず。(3)詔(みことのり)して、以て親魏倭王と為し、金印紫綬を仮す。(4)正始四年に、倭王復(また)、大夫伊声耆(いせいき)・掖邪狗(えきやこ)等八人を遣わし、生口を上献す』」

右の「魏志」の文面を、わたしたちの知っている「魏志倭人伝」と比べてみましょう。

(1)、(2)は陳寿の地の文((a))と明帝の詔書((b))を合成し、縮約したものです。

(a)「景初二年六月、倭の女王、大夫難升米等を遣わし、郡に詣(いた)り、天子に詣りて朝献せんことを求む・・・」

(b)「・・・帯方(たいほう)の太守劉夏(りゅうか)、使を遣わし、汝の大夫難升米、次使、都市牛利(としぎゅうり)を送り、汝献ずる所の男生口四人、女生口六人、斑布二匹二丈を奉り以て到る・・・」

(3)は詔書内部からの縮約です。

「・・・今汝を以て親魏倭王と為し、金印紫綬を仮し、装封して帯方の太守に付し仮授せしむ。・・・」

(4)は「正始四年」項です。

「其の四年倭王、復(ま)た使大夫伊声耆、掖邪狗等八人を遣わし、生口、倭錦(わきん)、絳生[糸兼](こうせいけん)、緜衣(めんい)、帛布(はくふ)、丹木拊*(たんぼくふ)、短弓矢を上献す」

[糸兼]JIS第3水準ユニコード7E11

拊*は、手編のかわりに獣編。

こうしてみると、『翰苑』の引文は、かなりその個所の文章自体を縮約するとともに、はなれた個所の文面と連結して一文化していることが分ります。

つまり、「魏志に曰く」とあっても、決して「魏志」からの直接引用ではなく、要約文であることが分ります。それは唐、宋代の書物に共通した手法なのです。

傍国を描く

このような、史料の引文性格をしっかり見つめた上で、問題の文面の分析に入ります。

1) 倭国。 ーーこれは全体の表題です。

2) 「東南陸行五百里にして伊都国に至る」 ーー右の表題からいきなりこの文ということはありません。(1)〜(2)「帯方郡治〜末盧まつろ国」間の行程の記事が省略されているのです。

3) 「又南みなみ、邪馬嘉やまか国に至る」 ーー(2)と(3)の間にも、当然省略部があります。なぜなら、この「邪馬嘉国」なるものが伊都国自体の南に当る、とは考えられないからです。では、何か。この点、あとでもう一回ふれます。

4) 「百女国(ひゃくじょこく)以北、其の戸数道里は、略載するを得可(うべ)し」 ーーこの「百女国以北」を従来「自女王国以北」(女王国より以北)のまちがいだとして、訂正して読んできました(岩波文庫本〈魏志倭人伝その他〉及び竹内理三さんの『翰苑』)。たしかにこの『翰苑』(西高辻家木)は、誤脱の多い写本です。だからこの場合にも、と食指が動くのも、理由のないことではありません。

しかし両文面を比べてみて下さい。ちょっと“直し過ぎ”ではないでしょうか。本当にここまで手を入れていいのか。いや、直さなければ文意が通じないのか。この点、あとでも三度吟味(ぎんみ)しましょう。

5) 「次に斯馬(しま)国、次に巴百支国、次に伊邪国」

ーーこれは、いわゆる「傍国列記」です。国名が三つ“投げ出されて”いますが、おそらく原文には、もっとたくさんあったのではないでしょうか。“『広志』以前”の、『三国志』倭人伝すら二十一の傍国が国名だけ“投げ出されて”書かれているのですから。

この三つは、倭人伝の二十一国中でも、最初の三国に当ります。

「次に斯馬国有り、次に巴百支(は(い)はし)国有り、次に伊邪国(いやこく)有り、次に都支国有り、・・・次に奴国有り」(倭人伝)

このうち、三つ目の「伊邪国」で切ったのは、次の伊邪分国説明につなげるため、と思われます。

6) 「安ずるに、倭の西南、海行一日にして伊邪分国有り。布吊無し。革を以て衣と為す」

ーーこここそ、この一段の中でもっとも生彩をはなっているところです。今まで(『三国志』以前)になかった、新史料なのです。ここで「倭の西南」と言っているのは「九州の西南」の意。「伊邪分国」とは、あの屋久島のことと考えてまちがいないでしょう。「海行一日」というのも、正確だと思われます。この点は、従来もそう解してきたようです(岩波文庫等)。

岩波文庫本は、「伊邪分国」の「分」に「久か」と注記していますが、必ずしもそう考えなくても、「伊邪という分国」の意とも考えられます。ただ結論としての実体は変りません(竹内さんは「いやぶ」と訓読)。

ともあれ、大事なこと、 ーーそれはこの『広志』の著者(郭義恭)が九州の南端からさらに「海行一日」の領域まで知って、その記述をしていることです。しかも、西の流求国から東上してこの地の記述にいたったのではなく、北九州の伊都国から南下してこの地の記述にいたっていることです。すなわち、この著者の目は少なくとも九州の西半部について“南北を通過している”。この点が肝要です。

では、この視点から目をひるがえして、先に保留した(3)と(4)をふりかえってみましょう。

まず、「邪馬嘉国」。これは山鹿(やまか)です。熊本県の山鹿郡は、『和名抄』にも出ている古い地名。ズバリ、その表音表記です。屋久島あたりまで知っている、この著者が、山鹿を知っていて、何の不思議もありません。

次に「百女国」。これは八女(やめ)郡あたりか、と思います。これも『和名抄』にも出てくる地名です。北から視点が南へ移動してきて、山鹿に至るとすれば、その途中にこの八女都が現われてきて、何の不思議もありません(なぜ「百女国」と表記したか、という問題は面白い問題に発展しますが、今は省略します)。

ここは、筑後。いわば筑後の南辺です。そして同時にそれは「女王国の南辺」に当っていたのだと思います(後に詳述)。だから“ここから北については、戸数道里を略載した”と言っているのです。としますと、「百女国以北」とは、“女王国の南辺以北”ということになります。ですから、そのさらに南方に当る、女王国外の領域たる「山鹿以南」については、“里数や戸数が書かれていなかった”のです。

以上の分析の、最後の結論は、次のようです。(2)と(3)の間には、重要部分がカットされている。

ーーそれは首都圏たる「女王国部分」だ、と。こう言うと、“そんな馬鹿な。肝心の女王国をカットするなんて”。そうお思いの方もありましょう。しかし、よくご覧下さい。ここは『翰苑』の「倭国」の項の(ハ)の「邪(ななめ)に伊都(いと)に届き、傍ら斯馬(しま)に連なる」という傍国記載の項目に対する注記です。ですから、あくまで「傍国」を書くのが目的、「首都部分」はカットされるのが当然。

ーーこの点、すなわち史料性格の根本が、従来のすべての論者や校訂者に看過されてきた、肝要の一点だったのです。

倭王の邦台

そこで湧(わ)きおこる問い。それは“この注解者(郭義恭)にとっての「首都記載」はどこにあるか”です。 ーー当然、『翰苑かんえん』本文(一)の「首都」の項の所に注記されているのです。

「『山に憑(よ)り海を負うて馬臺に鎮し、以て都を建つ』

(A) 後漢書に曰(いわ)く『倭は朝(鮮)の東南、大海の中に在り。山島に依って居す。凡(おおよ)そ百余国。武帝、朝鮮を滅してより、使訳漢に通ずる者卅余国。王を称す。其の大倭王、邦臺に治す。楽浪(らくろう)郡の徼(きょう)、其の国を去ること万二千里。其の地、大較(おおよそ)会稽(かいけい)の東に在り。珠崖(しゅがい)、憺*耳(たんじ)と相近し』

(B) 魏志に曰く『倭人は帯方の東南に在り。倭地を参問するに、海中洲島の山に絶在し、或は絶え或は連なり、周旋すること五千余里なる可し』

(C) 四面、倶(とも)に海に抵(あた)る。営州より東南、新羅(しらぎ)を経て其の国に至るなり」

憺*耳(たんじ)は、立心偏のかわりに人偏。3510B

右の(A)の「邦臺」こそ、まぎれもなく首都記載です。

「大、邦と曰(い)い、小、国と曰う」(周礼、天官大宰注)

とあるように、「大国」を邦と言うのですから、「邦臺」とは、中国周辺の夷蛮(いばん)中の“大国の台”という意味です。全世界の中心の“中国の天子の「臺」とはちがうぞ”。そういった感じです。これはむろん、『後漢書』の原文そのものではありません。「邪馬台国に居(い)る」を「邦台(ほうだい)に治(ち)す」と手直ししているのです(これを竹内さんは「邦」は「邪」のまちがいとして「邪臺」と手直ししておられます)。

「邪馬臺国」を「邦臺」と直す。 ーーこのようなやり方は、わたしたちにはとんでもない仕打ちに見えますが、唐、宋代にはかなり行われた引用手法です。たとえば、唐代の『通典』では倭国について「大較おおよそ、会稽[門/虫]川(びんせん)の東に在り」と書いていますが、これは明らかに『後漢書』の「大較、会稽東冶(とうや)の東に在り」を使ったものですが、そのさい「東冶」を「[門/虫]川」に書き改めているのです。これは、唐代の読者にとって「東冶」というより「[門/虫]川」という方が、“ああ、あそこか”と分りやすかったので、その言い方に書き改めているのです。こういったやり方は、要するに“読者に分りやすくした”だけで、別に他意はないわけです。宋代の『太平御覧』にも、この種のやり方はよく出てきます。

[門/虫](びん)川の[門/虫]は、門の中に虫。JIS第三水準ユニコード95A9

次に(B)の場合、「倭人は帯方の東南に在り」が倭人伝の文頭であるのに対し、次の「倭地を参問するに」以下との間に大量のカット部分のあることは、倭人伝を見たことのある方なら、よくご存じの通りです。ここは、要するに、倭地の大勢を俯瞰(ふかん)させようとして、それに必要な所だけ、引き抜いてきてつなげ、それを「魏志に曰く」としてしめしているのです。

最後の(C)は、引用ではありません。注記者(雁公叡ようこうえい)の地の文です。

「四面、倶(とも)に海に抵(あた)る」。これは「津軽海峡の論理」のところで、お目にかかったもの。『旧唐書』で倭国と日本国と地形がちがう、としている、あの倭国の方の表現。これが現われています。 ーーつまり九州島です。「営州」は遼東(りょうとう)半島の西に当り、今の錦州です。ここが当時の中国の東北経営の中心、というわけでしょう。“ここから東南は新羅”という、この新羅はおそらく「統一新羅」(六六九〜九三五)のことと思われます。

以上、雍公叡は、ここで倭国の都とその大観、中国(営州)から倭国へのおおまかな経路、それらをしめそうとしているのです。

なお、次の(二)「職を分ち、官を命じ、女王に統ぜられて部に列せしむ」の項では、『魏略』引用の形で、“帯方郡治から伊都国まで”の各部分行程が書かれています(倭人伝のものと大同小異)。

以上で判明しますように、確公叡は(一)(二)で、首都や「帯方郡治→伊都国」間の行程をすでに注記ずみだったのです。だからこそ、(八)の「傍国記載」の項では、それらをすべてカットした。それだけのことです。

以上を要約してみましょう。

第一。ここに印象的に出現する「邪馬嘉国」の言葉。これは決して女王国という首都のことではなかったのです。従ってこれを「邪馬壹国」のまちがいと見なし、“見よ、ここにもまちがいの例がある”といった言い方、それは決して正しくなかったのです。ただ、このような論法の背景には、従来(岩波文庫本や竹内さんの本で)、これを「邪馬台国」のまちがいときめて“訂正”を加えてきた校訂手法、そこにも一つの原因があったのではないでしょうか。校訂者のなみなみならぬご苦労には何度感謝してもし足りないのですが、あえて将来のために苦言を呈させていただきました。

第二。その点、これを率直に「山鹿」と見なされた鈴木武樹さんは、見事だったわけですが、そこから「山鹿首都説」の方向へと進もうとされたのは、いささか“勇み足”だったようです。

第三。もっとも大切な点は、この『広志』の記載が『三国志』の倭人伝より一歩前に出た、より詳細な記載を行っていることです。すなわち、女王国の範囲内に、南辺の一中心たる「百女国」をとらえ、さらにすすんでその南の山鹿の地の表音まで正確にキャッチしているのです。その上、九州南端のさらに南の海上の島の風俗まで、よくキャッチして報告しています。

この点、『広志』は明らかに「続(ぞく)、倭人伝」として、すぐれた史料性格をもっているのです。全貌(ぜんぼう)の残っていないのがくれぐれも惜しまれます。

広志の成立

では、『広志』は、いつ成立した本でしょう。断片しか残っていないため、正確には分りませんが、清の馬国翰(ばこくかん)編集の『広志』によって、いささか見当をつけてみましょう。

(一)五世紀後半成立の水経注にも、この『広志』が引用されています。

(二)朝鮮半島の国々を「韓国・夫余(ふよ)・把婁(ゆうろう)」と書いています(「長尾[奚隹](ちょうびけい)は細くして長し。長さ五尺余。東夷(とうい)の韓国に出(い)づ」〈初学記巻三十〉「貂(てん)は扶余、[手邑]婁に出づ」〈芸文類聚巻九十五〉)。

[奚隹](けい)は、鶏の別字。JIS第3水準ユニコード96DE

ところが、これらの国々は、四世紀末前後には「新羅しらぎ」「百済くだら」という国名で現われてきます(高句麗好太王碑こうくりごうたいおうひ〈新羅・百残〉、宋書)。

(三)さらに成立年代をおしつめる方法、それは「短里」問題です。

「牧牛有り。項上堆(たい)肉。大なること斗の如し。[馬屯]馳(たくだ)に似る。日行三百里」(初学記巻二十九)

「[馬屯]馳」はご存じ、ラクダ(後漢の『方言』にも出ています)。この牛は、うなじのところにうずたかい肉をもっていて、ちょうどラクダのようだ、というわけです。

ところがこの牛のスピードが一日に三百里。もしこれが長里なら、一三〇・五キロ。ちょっと牛とは思えぬ超スピード。ところで『広志』は、馬国翰編集本所収の、他のいずれの記事を見ても、中国周辺の産物類の知識を広く収集したもので、いずれの描写もすべて冷静かつ真実(リアル)です。まあ、一種の地理・産物志といった感じの本。さっきの倭国の伊邪分国の記事なども、その視点から収集されたものです。ですから、ここも、空想的な動物を書いたものとは思われません。現にここも“ラクダに似ているが、ラクダではない。牛だ”という立場で冷静に観察しています。

すると、ここの「日行三百里」は、やはり長里ではない、短里だ、ということになります。短里だと二二・五キロ。まあ、これなら、妥当な線ではないでしょうか。ここにも「魏ぎ・西晋せいしん朝の短里」が『三国志』以外でも使われている、実例があります。

さて、この「短里」は「魏晋(西晋)朝の史料批判」(『邪馬壹国の論理』所収)で論証しましたように、西晋末(三一六)までで終ったようです。とすると、二九〇年に死んだ陳寿(ちんじゅ)につづく時期に、この『広志』の著者郭義恭は生きていたようです。

そう言えば、倭国描写にも両者の密接な関係が感ぜられます。すなわち、陳寿の場合“九州の北岸部・東岸部(水行二十日)・南岸部(投馬国)の三方”が書かれていました(『「邪馬台国」はなかった』参照)。ここでは他の一方、西岸部が“探検”されて描写されたのです。 ーーそして「四面、倶(とも)に海」である九州島の実態が一層リアルに把握(はあく)されているのです。

閑話休題 ーーわたしの失敗譚。

はじめ馬国翰の『広志』を見たとき、次の史料が目にとまりました。

「蒲昌海ほしょうかい、一名、塩沢(えんたく)。広袤(こうぼう)三百里。其の水は淳(じゅん)、冬夏減ぜず。皆以て地下に潜行し、南に積石(せきせき)に出(い)ず」

蒲昌海というのは、新疆(しんきょう)省の[女若]羌(じきょう)県にある湖の名です。ロブノールといわれます。中央アジアのタリム盆地の内陸湖で、南西から北東へ二〇〇キロを越える乾湖床が塩でおおわれているのです。「さまよえる湖」の異名のように、大きさも時代によって変動した、といいます(小学館・ジャポニカより)。

ところが、「三百里」というのは短里では二二・五キロ。いかに何でも全然合いません。どうしても長里の方の二二〇・五キロです。“これなら、『広志』は長里だな。すると、三一六年以後、東晋期の成立だ”。 ーーこう思いこんでしまったのです。

ところがその思いこみの含まれた原稿(「謎の四世紀の史料批判」歴史と人物、昭和五一年五月号)を書いて送ったあと、ふと気になっていたことが頭をかすめたのです。“あの点、原本(初学記)で確認してないぞ”まさか、と思いましたが、“やはり裏をとるのが正道だ”と思って、京大の人文科学研究所の図書閲覧室へ行きました。“ただ形式的に念を押すだけさ”。そう思いながら。

そして初学記をしらべたら、何と、この一文が全くなかったのです。いや、あるにはあったのですが、それはレッキとした“『漢書』西域伝からの引用文”として、でした。これなら「漢の長里」はあたりまえです。これに対し、肝心の『広志』引用の部分は全く別。

「又郭義恭の広志に云う。蒲類海(ほるいかい)、西域の東北に在り。竄固(とうこ)、伊晋(いしん)を撃ち、蒲類海に戦う」

ここには全く里数記事などありません。思うに、先の『漢書』西域伝の引用記事の直後に接続していたので、馬国翰がノートかカード段階で両方とも『広志』のようにまぎれさせてしまったのではないのでしょうか。

「尤(もっと)も漢学に精通し、玉函(ぎょくかん)山房輯扶書(しゅういつしょ)六百巻を編す」(諸橋大漢和辞典)と書かれた、この清朝の大家がこんなミスを犯すとは。いや、他(ひと)のことなど笑えません。わたし自身、当然なすべき裏もとらずに思いこんでしまっていたのですから。 ーー帰ってから『漢書』西域伝を確認したところ、まさにこの文章がのっていました。恐るべきは孫引き。おかげで、あのラクダに似た姿態をもつ“牧牛さん”も、天馬空をゆくていのいさましい能力の牛へと仕立て上げられずにすんだわけです。

ここでわたしの考えている女王国の全体像(中心と範囲)についてのべさせていただきましょ

『「邪馬台国」はなかった』を書いたとき、わたしはまだ女王国の中心を十二分には特定しかねていました。伊都国が前原町から伊都神社の辺を中心とする糸島水道付近。そこから東へ百里(七・五キロ)と言えば、当然、博多湾岸に入りますが、その西端の下山門、まず室見(むろみ)川下流域付近といった所です。そこが女王国の玄関、そこから南が女王国、となるわけですが、その博多湾岸の中のどこが女王国の中核か。その点になると、まだ迷っていました。

室見川下流域から文字通りストレートに南となれば当然、室見川の上流です。そこには「都地とじ」という思わせぶりな地名があります。糸島郡の南辺から日向(ひなた)峠を越えると、ここに来るのです。このあたりを一生懸命歩きまわったこともありました。 ーー昭和四十五年頃です。しかし、出土遺物の状況からみると、博多湾岸の中心部は何と言っても、「弥生やよい銀座」の異名をもつ東半部です(この名は土地の筑紫豊さんの命名と聞きました)。

博多駅から太宰府(だざいふ)に至る領域を中心として、ザクザク、ザクザク。ここ掘れワンワンではありませんが、工事のたびに各種の豊富な弥生遺物がでます。本当に“ありふれた”出土物です。このあたりの土地のおばさんと、「ああ、あの甕棺(かめかん)のことかね。いくらでん、でてきますばい」。「出て来たらどうします(古田)」。「いや、どうするっていうたっちゃ、こわしてしまうしかしようのないもんね」という問答をして、あと、ゾッとしたことを思い出します。

春日千歳(かすがちとせ)町の土木工事のとき、大量の銅戈(どうか 中広戈四十八本)が出土し、弥生銀座の“守り神”の一人、亀井勇さん(春日町公民館長)が、人夫の人たちの家を一軒一軒まわって懸命に説得し、ようやく返してもらったときの話。じかにお聞きしながら、好々爺(こうこうや)然(ぜん)たる亀井さんのお顔とは対照的にやはりゾッとする思いがしたのをハッキリおぼえています。

このような次第ですから、“出土物からは、ここが中心”と思いながら、一方で“やはり文面通り、「真南」と解すべきではないか。このあたり(春日町付近)なら、「東南、女王国に至る」と書くべきではないか”。こういった思いが消し切れずにいたのです。この迷いは、『「邪馬台国」はなかった』の中にそのままあらわれています。女王国中心の第一候補地を博多湾岸西半部、第二候補地を東半部としたのです。

しかし、その後、ふとしたことから問題は解けてきました。

たとえば『三国志』の中に「洛陽らくように至る」とあったとき、それは具体的に洛陽の中のどの地点を目指して書いてあるのでしょう。それは「門」だ、と思います。北方から来たとしますと、洛陽城の北方の門に至ったことを意味する、と思います。では、天子の居所は、その城郭内のどこにあったか、となると、これは別問題です。右の一句からはうかがうべくもありません。

これと同じです。「南、邪馬一国に至る」で、あとはもう全部邪馬一国の中。博多湾岸の中のどこに女王の居所があるか。それまではこの文面からは、うかがうべきではなかったのです。魏使にとってここまで来れば、もう到着。あとは見まがうべくもないのですから。ですから、その女王の居所のありかは倭人伝からではなく、やはり出土遺物から求めるべきです。 ーーそれが弥生銀座です。

次にもう一つの問題。それは女王国の範囲です。いま言ったのは「女王国の中心」の問題です。それすら、倭人伝から直ちにはうかがえません。まして女王国の“全領域”など、魏使にとって興味のない所です。「北方の門口」たる不弥(ふみ)国から女王国に入れば、それで“お役目達成”なのですから。ですから「七万余戸」という、その全範囲は、となると、全く別の方法でせまらねばなりません。

ひとつの手がかりは地名です。西北の入口が「下山門」(五万分の一地図にはそうありますが、その現地で聞くと、ただ「山門(やまど)」と言っているようで、“「下山門」とか、そんなこと言わんね”との返事でした)。とすると、例の筑後の「山門」も、「南辺の入口」ではないか。そう思われます(中心の「山」をふくむ地名としては、太宰府と基山(きやま)の間に「山家やまえ」「山口やまぐち」などがあります)。

もう一つの理由。それは出土遺物です。つい今、「倭人伝からは、女王国中心はうかがうべくもない」と書きましたが、これは十分に正確ではない、と言えましょう。なぜなら倭人伝に、

「宮室、楼観、城柵じようさく、厳かに設け、常に人有り、兵を持して守衛す」

とありますが、この「兵」とは、“兵士”ではなく“兵器”のことです。その“兵器”とは何か。これは倭人伝内にハッキリ書いてあります。

「兵には矛ほこ、楯たて、木弓を用う」

この中で現在も腐蝕(ふしょく)せず、出土するものは何でしょうか。楯も木弓も、木製ですから駄目。矛も、柄(え)は駄目(「駄目」といっても、もちろん条件に恵まれれば出土するでしょうが)。腐蝕せず、出土するのは、金属(銅もしくは鉄)の矛先です。とすると、銅矛の出土物を比べれば、倭国の勢力の直接およんだ領域が分り、その一番濃密な地点が女王国、すなわち卑弥呼のいた都である。こういう定式が成り立つのです。

この点、「邪馬台国論争は終った」(『邪馬壹国の論理』所収)や『古代史の宝庫』(朝日新聞社刊)をご覧の方には、お分りと思いますが、北は朝鮮半島の釜山(ふざん)付近から、南は四国の足摺岬(あしずりみさき)付近まで広汎(こうはん)に分布しています。その分布中心は博多湾岸です。ことに鋳型がこの地帯に集中しているのが、決定的です。ところが、筑紫内部では、博多湾岸に次ぐ出土量をしめしているのが、先にあげた八女郡(やめぐん 及び八女市)なのです。そしてその中間の朝倉郡にも、中広戈の鋳型をはじめ、注目すべき出土物があります(この点、興味深いのは、対馬における大量分布ですが、この点あらためて論じます)。

そこでわたしは次のように表現してみました。 ーー「博多湾岸は表座敷。朝倉郡は奥座敷。八女郡は離座敷」と、これが女王国です(ただ、東辺については、まだわたしには限定できません。立岩遺跡や遠賀(おんが)川流域や京都(みやこ)郡などが、女王国の内部か、外部か、という問題です)。

『吉野ヶ里の秘密』 へ

『古代の霧の中から』 へ

『よみがえる九州王朝』 へ

『邪馬壹国の論理』へ

ホームページ へ

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“