『邪馬壹国の論理』(目次)へ

お断り:2007年夏現在古田武彦氏は、銅鐸国は狗奴(コノ)国、東魚是*国は南九州に比定しています。

日本の古代史に興味を持つ人なら、誰でも周知の一節がある。

楽浪海中に倭人有り。分かれて百余国を為す。歳時を以て来り献見す、と云う。

『漢書』地理志(燕地)の文である。倭人が中国の正史にハッキリと姿を現した、最初の一ページだから、古来多くの学者たちがこの一節に日を注ぎ、議論をくりかえしてきたのは当然だった。

ところが、最近わたしは探究の途次、従来の研究方法には、一つの盲点、もしくは大きな欠落部分があったことに目を注がざるをえなくなったのである。

それは、従来はいつでも右の一節だけがいわば“引き抜かれて”取り扱われてきたことだ。その結果、この一節が『漢書』全体、ことに『漢書』地理志の中でいったいどんな位置を占めているか、この問題が取り落とされてきたようである。その証拠に、たとえば『漢書』地理志の中には、右のような夷蛮の地域からの貢献記事が他にもあるのかどうか。 ーーつまり、これは数多い貢献記事の中の、その一つにすぎないのか。それとも、貢献記事はこの倭人項だけなのか。 ーーこの問いに今すぐ答えることのできる人は、おそらく多くはないのではあるまいか。

その原因はほかでもない。現在、日本の古代史について書かれた学術書や一般書はおびただしい。

そしてその先頭に右の一節が出てくることも珍しくない。しかし、にもかかわらず、右のような“出典全体の中の位置づけ”については、ほとんど論及されていないからなのである。

それでも人々は言うかもしれない。“いや、それは書かれなくても分かっている。きっと数多くある貢献例の中の一つにちがいない。だって、この項は「倭人」のことだから、日本の古代史学者から注目されただけだ。当の、大漢帝国の側にとってみれば、東方の倭人のことなど、おびただしい四辺の夷蛮の中の微々たる一つにすぎないにきまっているではないか”と。これはおそらく、現代人の典型的な回答、常識的な反応なのかもしれぬ。

しかし、問題は「通念」ではなく、実証だ。そこで調べてみた。ところがその検査は、常識的な回答をキッバリと否定し去ったのである。“多くの中の一つ”(one of them)でもなければ、“たった一つ(only)でもなかった。それは、「二つの中の一つ」であった。

その「二つ目の事例」を述べる前に、まず注目してほしい文がある。『漢書』地理志、倭人項のすぐ前だ。

然るに東夷、天性柔順、三方の外に異なる。

つまり、東夷は三方の夷蛮〈西戎、南蛮・北狄〉とはちがっている、というのだ。「天性柔順」というほめ言葉。これは要するに“中国の天子に対して忠節だ。きまった年に貢物を絶やさず持ってくる”という意味だ。これに反するのは、たとえば北方の匈奴や鮮卑だ。彼等は漢帝国にとって宿痾(しゅくあ)とも言うべき敵手だった。だから「天性柔順」どころではない。

だが、問題は彼等「敵手」だけではない。肝心の東夷についてすら、他に「歳時貢献」記事がないのだ。中国の東北地方、朝鮮半島の各地の各氏族についても、いっさい「歳時貢献」記事はない。

元来、右の「東夷論」の記事は、朝鮮の記事につづいている。殷の箕子が、殷の道が衰えたため、朝鮮に行き、「礼義」や「田蚕織作」を教えた。はじめその地の民は盗人がなく、“蔵を閉じることがない”くらいだったが、中国の賈人(商人)が行くようになり、盗人が現れ、風俗が薄くなってきた。そこで、かつて「犯禁」(犯してならぬ掟)は「八条」だつたのに、今は「六十余条」にまでなっている、という。つまり、朝鮮は「中国」化して“本来の純朴さを失うに至った”地域として描かれているのである。

これに対し、今(『漢書』執筆時)に至る「天性柔順」の代表者、いわば“模範生”として描かれているのが、倭人の「歳時貢献」記事だ。

『漢書』地理志の中に「分野」という描き方がある。中国全土を次の各地域に分けて描く方法だ。

奏地・魏地・周地・韓地・趙地・燕地・斉地・魯地・宋地・衛地・楚地・呉地・粤地

倭人の「歳時貢献」記事は右のうち、燕地に属している。燕は中国の東北、遼東半島付近まで広がった地域だ。したがって楽浪郡に属する倭人のことがこの燕地の中に出てくるわけである。

この倭人項と並ぶ、問題の「歳時貢献」記事は「呉地」にあらわれる。

会稽海外、東魚是*(とうてい)人有り。分かれて二十余国を為す。歳時を以て来り献見す、と云う。

魚是*は、魚編に是。JIS第4水準ユニコード9BF7

倭人の場合とまったく同じスタイル(文体)だ。ちがうところは「楽浪海中」と「会稽海外」のちがい。「百余国」と「二十余国」のちがいだけだ。一方が燕地、他方が呉地の、それぞれ末尾に出てくる点まで一致している。

なかんずく、史料事実の上でもっとも大切な点、それは『漢書』地理志の中に、この二項目しか「歳時貢献」記事は存在しない。 ーーこの一点だ。(注1)だから、当の文献の実態に即して探究しようとする研究者なら、“この二項目をペア(一対)にして扱う” ーーこれが必然の方法でなければならぬ。

しかるに、研究史上の事実は、遺憾ながら“倭人項だけのピック・アップ”と、“東魚是*人項の無視”であった。

これがわたしには、従来の研究のふしぎな欠落部分だ、と思われたのである。

では、この「東魚是*人」の居所をしめす「会稽海外」とはどこだろう。

倭人項の「楽浪海中」と比べてみよう。当時、朝鮮半島や倭人の国々は楽浪郡の治下にあった。だから、九州、ことにその北岸などは「楽浪海中」というにふさわしい。ところが、九州(南岸)のさらに南、たとえばフィリピン群島などになると、これは「楽浪海中」とはいいにくい。もしかりにこれが「楽浪郡治下」にあったとしても、「楽浪海外」となろう。

これと同じく、「会稽海外」の場合。「九州(西岸)—→沖縄諸島—→台湾」という、会稽郡に向かって東シナ海をはさんで直面する、弧線内(会稽郡から見て)の国々なら、もしかりに「会稽郡治下」にあったとしても、やはり「会稽海中」であって、「会稽海外」とは言いにくいのではあるまいか。

その点、フィリピン群島なら、もしこれが「会稽郡治下」にあれば、たしかに「会稽海外」とは言いえよう。しかし、今の場合は「東魚是*人」だから、はるか南方のフィリピン群島では妥当しない。

こうしてみると、実際の地図の上で残るところは、九州(東岸)の、さらに東なる領域、つまり日本列島の本州(及び四国)しかない。 ーーこういう、抜きさしならぬ“方向指示”はいわば論理的に浮かんでくるのである。

実は、このような「方向指示」は、ほかの方法からも、同じくさししめされる。それは、「東魚是*人」の語義である。「魚是*」の“つくり”である「是」が「ゼ」「シ」と読むことはよく知られている。これは「よい」という意味や「これ」という代名の辞に使うときだ。ところが、「テイ」と読むときはちがう。

是 ーーふち。さかい。はし。

(是月)是、月辺なり。魯人の語なり。正月の幾尽に在り。(『春秋公羊伝』僖十六、何休註)

このように、「是」は「辺」「尽」の義だ。つまり“一番端っこ”という意味なのである。では、「魚」はなぜついたのだろう。

これについて絶好の例がある。「高句麗」と「高句驪」の比較だ。三世紀の『三国志』ではすべて「麗」だが、五世紀の『宋書』ではすべて「驪」だ。なぜ、『宋書』は「馬偏」をつけたか。その理由は宋書の次の文面が語る。

(元嘉十六年〈四三九〉)太祖、北討せんと欲し、[王連]に詔して馬を送らしむ。[王連]、馬八百匹を献ず。

(『宋書』高句驪伝)

[王連]は、王偏に連。JIS第3水準ユニコード7489

(高)[王連]は高句麗の長寿王(好大王の次の王)だ。このように馬が特産物として「献上」されたから、宋(南朝劉宋)側は「馬偏」をつけたのである。

右の例から見ると、この「東魚是*人」は魚を自国の特産物として「献上」したのだろうか。それはともあれ、中国側が彼等を東なる海の中の国としてとらえていたため、「魚偏」がつけられた、そのことには疑いがないと思われる。すなわち、この呼称は「海上、東の一番端っこの人」という意味をもつ。

そうすると、ここであらためて問題となるのは、燕地に属する「倭人」との関係だ。倭人は当然「東夷」の中の一員だ。つまり、中国から見て「東」に位置する。ところが、「東魚是*人」は、“その倭人の、さらに東に位置していた” ーーこれが語義から見た中国側の認識である。この名前のつけ方から見ると、そう考えるほかない。いや、もっと言えば、特に“東の端っこ”と言ったのは、東夷に属し、中国の東方海上の島に住むとされる「倭人」を“物差しの原点”にして、それよりもさらに“東の一番端っこ”と言った、と見てもいいであろう。『漢書』地理志中の好一対のこの二つの記事をセットにして見つめるとき、どうしてもそのように考えるほかはないのである。

すなわち、史料としての性格上、「倭人」と「東魚是*人」は同種の史料、いわば“一蓮托生の史料”なのだ。これを従来は、バラバラに切りはなしてかえりみることがなかったのである。

このような論証に対して、従来の論者は言うだろう。“中国側が記録していると言ったって、要は正体不明、実体のさだかならぬ辺境の民のことだ。それをいちいち二十世紀のわたしたちの知っている地図と照合して、理くつをつけること自体がおかしい”と。 ーーそうだろうか。

史料内容に注意してほしい。これは突発的、一回的にやってきた夷蛮のことではない。また、中国人が漂流して偶然流れついた不可思議な国の冒険譚でもない。“歳時をもって来り献見していた”民族に対する、中国側の正史の記載なのである。それなのに、その中国側の記録をそんなに無視または軽視していいものだろうか。

“どうせ、そんな記事は、手前味噌、つまり中国が夷蛮にたてまつられていたことをしめすための、適当なデッチ上げだ” ーーそう言うなら、この「歳時貢献」の記事が「倭人」と「東魚是*人」の二つしかない、この“貧弱さ”という鮮明な事実をどう説明できるのだろう。もし中国側の自己宣伝のためのデッチ上げなら、もっとたくさんにぎやかに作りそうなものではないか。

本来、漢帝国が大義名分の原点“中華の国”であることは、当時の班固(『漢書』の著者)や漢代の人々にとっては、自明のことだった。それなのに、苦しい“虚構のから宣伝”をあえてする必要があったとは、わたしには容易にうなずくことができないのである。

また、史料性格に注意してほしい。好一対の、片方の倭人記事には疑いをいだく人はない。つまり、史料としての信憑性が高いのである。それなのに、片方の東魚是*人記事だけは“いいかげん”視するとは!

史料処理の方法として、文字通り“片手落ち”であり、恣意的であるとしか言いようがない。 ーーわたしには、そのように思えるのである。

倭人と東魚是*人。この二者の、相対的な「地理的位置関係」が浮かび上がってきた今、あらためて「倭人」の地理的位置を確定しておこう。

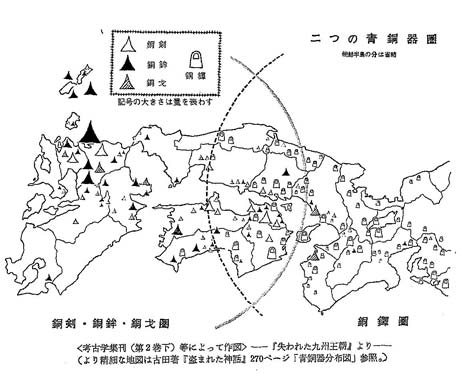

この点、実はややこしい紛議を経る必要はない。前漢から後漢にかけて、つまり紀元前三世紀末から紀元後三世紀初頭にいたる時期の、日本列島の考古学上の出土物分布図を一瞥すれば、ハッキリする。それは、有名な二大青銅器圏の時代だ。西なる銅剣・銅矛・銅戈圏(以下、銅矛圏と略称する)と、東なる銅鐸圏である。この分布図から見ると、『漢書』地理志にいう“倭人百余国”が、右の銅矛圏に相当する。 ーーこの命題は誰しも、容易に想到しうるところであろう(たとえば藤間生大氏著『国家権力の誕生』昭和二十六年刊参照)。

この場合、考古学約分布図と文献との対比という方法の確かさについて吟味しておこう。

一方の青銅器分布図は、一に「出土物」としての確かさ、二に「量的分布」という事実の統計学的確かさをもつ。これと同時に、『漢書』という文献の場合も、一に中国の正史としての確かさ、二に「歳時貢献」という量的頻度性から来る中国側の認識の確かさをもっている。

それゆえ、この二者を結合して理解する、という今の方法は、決して恣意的ではない。むしろ必然である。

その上、右の認識に対する「画竜点晴」の事実がある。それは、志賀島出土の金印だ。

これは建武中元三年(五七)、後漢の光武帝から与えられた。「金印」は、その性格上、相当に広大な領域の、夷蛮諸部族統合の王者に対して与えられるものだ。そういう中国側(光武帝)の認識は、班固が『漢書』に書いたような「倭人百余国、歳時貢献」という前漢来の事実を背景としていると思われる。なぜなら、班固が書いたのが主として前漢の歴史であるのに対し、その前漢終結後、ほどなくて(約五十年)、後漢の光武帝の金印授与が行われたからである。

してみると、先はどの理路に従えば、この金印は、当然銅矛圏の中心地域に出土せねばならぬ。 ーーその通り。銅矛類の出土最密集地、やがて鎔笵 (鋳型)出土の過密地、「筑紫矛」の名の高き地、すなわち博多湾岸の、その湾頭に当たる地点、志賀島に出土したのである。

こうしてみると志賀島の金印は、銅矛圏の中心地、倭人権力の中枢、 ーーそれをさししめす黄金の道標なのであった。

このような認識は、日本列島における漢代相当の出土品分布図(青銅器圏)を虚心に見つめる限り、それは自明の結論であるとわたしには思われる。しかし、わたしがこのような結論にはじめて到達したのは、必ずしも右のように中国史書と日本列島の青銅器分布図とを対応させる、という方法ではなかった。それは“各代の中国史書内の倭人記事を一貫して厳格に理解する”という方法だった。

今、それを簡明に要約しよう。

『宋書』は五世紀の中国史書である。同時代史書として、その史料的信憑性は高い。その倭国伝に倭の五王の記事があり、その末尾に有名な倭王武の上表文がある。

東は毛人を征すること五十五国、

西は衆夷を服すること六十六国、

渡りて海北を平らぐること九十五国。

これは、倭王武が自己の王朝の先祖伝来の発展史をのべている個所だ。この文で、武は「臣」という言葉を自称として二回も使っている。つまり“自分は中国(南朝劉宋)の天子の「臣」だ”と言い、みずからの領域を中国の天子所属の「藩」と自称しているのである。つまり、この文面の大義名分上の原点は、当然中国の方にある。けっして倭国ではない。すなわち、右の文面の「夷」とは、中国の都(建康、今の南京)を原点とする「夷蛮表記」なのである。

これは、のちにみずから「日出ずる処の天子」と称した『隋書』イ妥*(たい)国伝(七世紀前半)の多利思北孤(たりしほこ)ですら、中国の使者(裴世清)に相対しては、率直に「我は、夷人」とのべている事実から見ても、当然きわまる理解なのである。

こうしてみると、従来この文面を近畿天皇家を原点とする「東の毛人」「西の衆夷」というふうに読解してきたのは、この文の拠って立つ大義名分とそれに厳格に従った用字法を乱暴に無視し、歪曲した読解だ、というほかないのである。

これに対し、中国の天子の属する建康を原基点とする正しい位置づけから見るとき、“西なる衆夷”と言っているのは、倭王みずからの都する地の周囲、すなわち九州である。“東なる毛人”と呼んでいるのは、瀬戸内海領域の西半分(強)だ(国の数の比較から)。また「海北を渡る・・・」と言っているのは、自国(倭国)の都の地から見てストレートに朝鮮半島を「北」として指示しているのだ。このような論証から、通説に反し、「倭の五王」は九州筑紫の王者だ、という結論にわたしは到達した。

さて、この立場から、歴代の中国史書をもう一度見直してみよう。『漢書』地理志の「倭人百余国」に対し、『三国志』では「三十国」だ。ところが、右の『宋書』で日本列島部分は「六十六国ブラス五十五国」で計百二十一国、つまりまさに「百余国」なのである。

『宋書』冒頭の「倭国は高驪の東南、大海の中に在り。世々貢職を修む」の文は、『漢書』『三国志』という中国の正史記載を「承述」(前言をうけてのべる)したものであることは、疑う余地がない。とすると、右の「漢書百余国」「宋書 ーー百二十一国」の数の一致は、決して偶然ではないのである。

以上の論証から、前漢代の「百余国」とは、九州の筑紫を中心として、東は瀬戸内海西半分(強)の領域だ、と判定したのである。(この点、詳しくは古田著『失われた九州王朝』第二章参照。)

これはわたしの論証、つまり論理の積み重ねの結論だ。しかし、それは先にのべた、もっとも直截(ちょくせつ)な観察、すなわち直観的理解とピッタリ合一しているのである。

以上縷々のべてきた。しかし、結論は一つだ。『漢書』地理志にいう「百余国」とは、筑紫を原点とする銅矛圏の国々だったのである。してみると、その倭人の“さらに東の端っこ”の人、「東魚是*人」とは誰か。ここに当然浮かび上がってくるのは、銅鐸圏の国々だ。それ以外にない。(関東・東北の「非・二大青銅器圏」の領域の人々は、未だ中国史書に姿を現していないようである。)

人間の“もっとも自然なる直観力”をもって考えてみよう。銅矛圏の人々が「歳時貢献」しているのを脇目に見て、銅鐸圏の人々が大漢帝国に対して無関心でありつづける。そんなことがいったいありうるだろうか? ーーない。

「歳時貢献」とは、単なる“気まぐれ”や“趣味”の問題ではない。いわば、すぐれて政治的・軍事的な「安全保障」の問題なのだ。“大漢帝国の傘の下に入る”そういう政治行為だったのである。

この点、東夷以外の「三方」が漢に「歳時貢献」していないのは、必ずしも「天性」が「柔順」でないせいではない。中国の“中原”にあった夏・殷・周の黄河流域国家が、秦の大統一を経て新たなる大漢帝国として、いわゆる世界史上の「古代帝国」の常として、「帝国主義的膨張」をはかるとき、陸つづきの「三方」の夷蛮の国々は、絶えざるその圧迫に苦しみ、これと激突をくりかえさぎるをえなかったのである。よって「歳時貢献」というような、安定した関係には容易に到達しえなかったのである。(後漢期になると、たとえば「南匈奴」が分裂して「帰順」するようになる。)

この点、日本列島の場合はちがった。海をへだてているため、このような激突と摩擦は生じなかった。ために、右のような「歳時貢献」という、安定した政治関係を早くから定着させることができたのである。

そしてその日本列島から、二つの異なった政治・文化圏の国々が別々のルート(一方は燕地、他方は呉地)を通って「歳時貢献」していた。

それらを包括して、班固は「東夷、天性柔順」と書いたのである。「東魚是*人」も、もちろん「東夷」に属する。西戎や南蛮や北狄ではない。第一、倭人ひとり「模範生」なら、「倭人、天性柔順」と書けばいいのであって、「東夷、天性柔順」という表現はにつかわしくなかろう。

特に今、注目すべきは東魚是*人貢献記事の史料性格だ。倭人貢献記事と同じ条件がここでもあてはまる。

一に、『漢書』という中国の正史に記録されている、という確かさ。二に、「歳時貢献」という量的頻度性にもとづく中国側認識の確かさ。 ーーこの点、倭人の場合とまったく同一だ。

青銅器出土物(銅鐸)の分布についても、一に出土物としての確かさ、二に出土物の「量的分布」という事実の統計学的確かさ、という二点とも、先の銅矛圏の場合と変わるところがない。

そしてその分布圏が、中国から見て東方に当たる銅矛圏の、さらに東の端にあたっていること、その事実もまた、疑うことができない。

以上、前漢代を対象とした『漢書』を主な依拠文献として考えてきた。ではそのあと、中国史書において「東魚是*人」はどうなるのだろう。まず『後漢書』、

会稽の海外に、東魚是*人有り。分かれて二十余国を為す。(倭伝)

記事内容は『漢書』をうけついでいる。新味はない。新味があるのは、この東魚是*人記事が倭伝の中に入っていることだ。同じ倭伝の中でも侏儒国や裸国・黒歯国の場合は、『三国志』でこれを倭人伝の中に扱っているものを、そのままうけついだ、と言える。これとちがうのが東魚是*人だ。范嘩の新たな判断で、倭伝の中に入れられたのである。

つまり、范嘩は五世紀時点(倭の五王の通交の頻繁だった南朝劉宋の時代)の判断で、この挿入を行なったのである。ズバリ言えば、“東魚是*人は広い意味で倭の一部だ”と見なしているのである。(注2)

これに対し、興味深いのは『三国志』だ。ここでは『漢書』の倭人記事十九字は一挙百五、六倍に飛躍的増大し、二千八字の倭人伝となっている。ところが、これと好対照なのは東魚是*人記事だ。一字もない。いっさい姿を消しているのである。

そしてこのあと、中国代々の正史にも全く姿を見せないのである。この点にこそ、東魚是*人が倭人に比して、歴史家に“冷遇”されてきた真の原因があるのであろう。けれども、わたしには逆にこの点にこそ、東魚是*人が不可避の注目を浴びねばならぬ、其の理由がある、と見える。

なぜなら、中国史書の記録するところ、東魚是*人は前漢から後漢にかけて、つまり前二〜前一世紀頃から三世紀頃までは「歳時貢献」していた。つまり、その存在が定期的に認識されていた。ところが、三世紀頃になって、ハタと「歳時貢献」がなくなってしまった。そういう形だからである。

この“東魚是*人の出現と消滅の絶対年代”は、まさに銅鐸圏の消長にほぼ対応している。(注3)銅鐸圏もまた、(早ければ)前二〜前一世紀前後から三世紀までは、確かに存在していたが、なぜか、それ以後、ハタとその存在を消した謎の古代文明圏だからである。

すなわち、中国史書上と、日本列島の古代出土物上と、共に三世紀頓に至って突如消えてしまった存在。それが一方で東魚是*人であり、他方で銅鐸なのである。

なお、ここで東魚是*人出現の下限について、より精細な吟味を行なってみよう。

『三国志』の場合、「魏→西晋」の関係が“禅譲”であり、朝廷文書が安全に継受されているのに対し、「呉→西晋」の場合は「討滅による併合」の関係だ。だから、「呉志にないから、三世紀前半に東魚是*人の呉国入貢はなかった」と断ずることは、史料性格上、無謀であり、妥当性をもたない。(注4)(この点、四世紀の『晋書』、六世紀の『梁書』『陳書』の場合も、この見地は不可欠である。)

しかし一方、陳寿はいっさい東魚是*人の貢献にふれることがないから、少なくとも三世絶後半の西晋の統一は二八〇年)以降には、東魚是*人の歳時貢献はなかったものと見られる。なぜなら、倭人の例を見ると、壹与の西晋入貢が倭人伝末尾に(実年代抜きで)壮麗に描写されているからである。

以上の吟味によって、「東魚是*人蒸発」時点は、二二〇年(後漢減亡)と二八〇年(西晋統一)の間にあると見なされる。

以上のべたように、「東魚是*人=銅鐸人」という等式は、『漢書』『後漢書』『三国志』という、三代の中国史書と、日本列島の青銅器分布図との対応から、必然的に導き出される結論だ。

ところが、さらにこれを裏打ちする史料をわたしは新たに見出したのである。

七世紀(顕慶五年、六六〇)、唐の張楚金のしるした『翰苑』だ。これは三十巻の書(『旧唐書』経籍志等)であるが、中国側には現存しない。ただ、末尾の第三十巻だけが日本にあった。太宰府天満宮現蔵である。もと「男爵」だった西高辻家の伝来という。その内容は蕃夷部だ。

匈奴・烏桓・鮮卑・夫余・三韓・高麗・新羅・百済・粛慎・倭国・南蛮・西南夷・両越・西羌・西域〈後叙〉

この中には貴重な史料が多い。倭国項・新羅項・高麗項等については改めて書こう。(従来の、この倭国項〈及び註〉についての理解には、大きな誤解がある。)今の問題は「三韓」の項の冒頭だ。

境は魚是*壑(ていがく)に連なり、地は鼇(ごう)波に接す。南は倭人に届き・・・。

〈註雍公叡〉魚是*壑は東魚是*人の居、海中の州なり。鼇波は海を倶にするなり、(海を)有するなり。

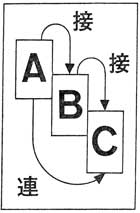

まず「連なる」と「接する」の用法を見よう。「A→B→C」と相並び、“AはBに接し”、“BはCに接し”ているとき、“AはCに連なる”というのだ(図参照)。これが『翰苑』(第三十巻)頻出の表記方法である。(「届く」も、「接する」の一つ、“少しはなれてはいるものの、中間に他国の介在しないケース”である。)

次に単語の用法。「鼇波」は、東海の蓬莱山のある島を「鼇山」というように、“東海”のことを指している。ここでは、三韓の“東の海”だから、日本海のこととなろう。

「魚是*壑」は註(雍公叡、おそくとも太和五年〈八三一〉以前に成立)

にいうように“東魚是*人の居”だ。「壑」(宕*)は「ガク」と読み、普通「たに」のことだが、ここはもう一つの意味「地下住居」「あなぐら」のことであろう。

壑 ーーいわや。あなぐら。

壑谷、窟室なり。(『左氏』襄三十、註)

(宕*は、表示できないので略。、強いて言えば宕篇に、又と土。)

してみると、これは中国人から見て「住居」とか「居室」とか言えるものではない。つまり、弥生期の竪穴・横穴住居の類ではあるまいか。通釈しよう。“三韓の地は、東の海に接し、その向こうは、東魚是*人の地(地下住居)に連なっている。南は倭人の国に届き・・・”こういう意味だ。

これを註の方で見よう。“「魚是*壑」とは、東魚是*人の居であり、彼等は海中の州に住んでいる。「鼇波」というのは、三韓の地と東魚是*人の地と、両者の間にこの海があり、両者この海を共有しているのである”と。

では、この東魚是*人の地はどこだろう。当然日本列島の本州(日本海岸)しかない。一方、朝鮮半島の南、九州は、倭人の地なのであるから(「南、倭人に届く」)。では、東魚是*人圏の全体はどの領域だろう。

この東魚是*人の居は、『漢書』『後漢書』にある通り、「二十余国」だ。『翰苑』の記述が本文・註とも、右の二史書を「承述」していることは疑いない。では、この「二十余国」は全部、本州の日本海岸に面してズラリと並んでいたのだろうか。それはありえない。

なぜなら、彼等東魚是*人は、『漢書』地理志の「分野」が「呉地」に記載されていることから判明するように、“呉地(会稽郡治)を経過して”洛陽・長安ヘ向かっていた。もし、日本海岸だけの国なら、これは考えられない。とすれば、当然この「二十余国」は“日本海岸から太平洋岸にまたがって”存在しているのだ。すなわち、やはり銅鐸圏である。(「二十余国」という数値は、“淡路島以東”の「純粋」な銅鐸圏だと思われる。先の「倭人」の「百余国」が“淡路島以西”であるのと比較すると、「百対二十」の数値からも、そのように考えられる。)

この東魚是*人は銅矛圏の「倭人」とは、必ずしも“友好的”ではなかったようである。したがって倭人が朝鮮半島経由の燕地を通って漢の都に貢献したのに対して、東魚是*人は四国・九州の南方海上を通り、沖縄諸島を経由して呉地に渡り、洛陽・長安に至る、という遠大なコースをとったものと思われる。倭人の朝鮮半島経由コースですら、容易な道のりではない。しかし、この東魚是*人のコースは、一段と激浪と苦難に満ちたものであったであろう。(注5)

以上をまとめよう。

(一)『漢書』地理志の倭人と東魚是*人との「歳時貢献」記事は、ワン・セットの史料として扱わねばならぬ。

(二)中国の正史に記載された「歳時貢献」という史料の性格上、両記事の信憑性は高い。

(三)東魚是*人は、少なくとも三世絶後半には、中国史書の上から姿を消した。(注6)

(四)この両者の史料事実を前漢・後漢期の日本列島内の青銅器分布圏と対応させると「倭人=銅矛圏」、「東魚是*人=銅鐸圏」となる。

(五)翰苑の三韓項の東魚是*人記事も、右の帰結を裏づけている。

注

(1) 他にもう一つ、黄支国の貢献記事が、地理志末尾にある。しかし両者のような「歳時貢献」の文体ではない。

(2) 左思(三世紀)の魏都賦は曹丕(そうひ 魏の文帝)即位以前のこととして、「東魚是*、序に即(つ)く」と記している。後漢最末に東魚是*人入貢のあったことをしめす史料である。

(3) 銅鐸の下限(三世紀)がほぼ一定しているのに対し、上限は前漢期とするものと後漢期とするものがある。もしかりに後者に従えば、『漢書』段階の東魚是*人は“銅鐸作製直前期の、同圏の国々”ということとなろう。しかし前者の場合は、まさに直接に相応する。

(4) この点、興味深い問題を提起するのは、山梨県上野原出土の、呉の赤烏元年鏡と兵庫県安倉出土の(赤)烏七年鏡である。

(5) もし、郡治までのときは、それぞれ楽浪郡治(平壌付近)及び会稽郡治(蘇州付近)まで。

(6) この点、最近大羽弘道氏『銅鐸の謎』では銅鐸の七世紀作製説が立てられているが、遺憾ながら本稿の帰結のしめすところ、否定されざるをえない。

『邪馬壹国の論理』(目次)へ

ホームページ へ

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“