『市民の古代』第11集 へ

『吉野ヶ里の秘密』(KAPPA BOOKS) へ

講演記録 古代史再発見第1回『卑弥呼(ひみか)と黒塚』 三種の神器と『倭人伝』(電子書籍) 解説として

『市民の古代』第2集 卑弥呼の宮殿の所在と稲荷山鉄剣問題 1984年

市民の古代第11集 1989年 市民の古代研究会編

古田武彦講演録1

吉野ケ里遺跡の証言

古田武彦

吉野ヶ里遺跡の発掘

古田でございます。

昨日は神戸での講演会が行われるなど、各地で市民の古代研究会が育っていくことは、私の予想すらしなかったところです。そして、今日は大阪の講演会、ここには「九州年号論」についての深い研究をされている丸山晋司氏など、大勢の研究会のメンバーが活躍しています。そこで、こうして話ができてこんなうれしいことはない、と感慨を持ちながらやってまいりました。

さて、今年は私にとってひじょうに忙しい、嬉しい悲鳴ではありますが、また画期的な問題を論ずる年になりました。

それは、言うまでもなく「吉野ヶ里遺跡」の発見についてのことです。これについて、ものすごいブームが生じ、その後、五〜六月になると、各学者の「まだ邪馬台国はどこかわからない・・・」、「あれはたいしたものではないよ・・・」というような声が聞こえはじめています。しかし、事実はそうではない。「吉野ヶ里遺跡」が示した結論、指し示している新しい方向というものは、また新しい問題点、それも重かつ大に、質量ともにすさまじいものを示していると私は思っています。

私は三月から四月にかけて五回ほど現地を訪れました。また、今後も何回か行くことになるものと思います。まだ発掘は続いております。発掘は三年ほど続いていますが、この二月・三月・四月と、かなりバタバタと発掘が進展し、中心部の、私の言う甕棺(みかかん)のところにたどりついたのです。それゆえ、これまでに発掘された遺物や遺跡について詳細に確認する作業などもこれから、という段階です。もちろん、何年か後には概要と報告書も出ることになると思います。そういう報告書をもとに考えるべきことも必要ですが、しかし、現在の段階でも、かなり重要な問題が数多く生じております。

ということで、現時点での問題についてこれからみなさまにお話をさせていただきます。

しかし、本日は、この「吉野ヶ里」以外にも次々と新しい発見に出会っており、そういう問題についても時間の許すかぎりお話ししたいと思います。したがって「吉野ヶ里」については、なるべくそのポイントを要約してお話しすることにします。

なぜ吉野ヶ里遺跡が重要か

さて、「吉野ヶ里」がなぜ注目されるかと言うと、これは「邪馬台国論争」、私から言うと「邪馬壹国論争」に広がる、かかわった関係が出てきたから、ひじょうに注目されたといってもまちがいではないと思います。

では、その「邪馬壹国論争」とはどうなったのか、その全体をお話しすると時間がかかるが、私の目から、私の見たこの十年来の「邪馬壹国論争」のすがたをふり返ってみると、まず第一に、二十年前(昭和四四年)、私が東大の『史学雑誌』に発表した「邪馬壹国」、それは『三国志』の魏志倭人伝の原文では「邪馬壹国」になっており、「邪馬台国」ではない。これを簡単に「邪馬台国」に書き変えて、近畿が「邪馬台国」即ち大和とか、九州が「邪馬台国」即ち山門とか、そういうかたちで論議を行うのはおかしいではないか。やはり原点の原文「邪馬壹国」にもどって議論すべきではないか、という提言を私は行いました。次いで、昭和四六年、『「邪馬台国」はなかった』(朝日新聞社・角川文庫)という本を出版し、その中で、まず、「邪馬台国」近畿説には大きな不備、文献処理上の不備があることを述べました。それは先ほどの「邪馬壹国」を「邪馬台国」になおした理由が、松下見林の『異称日本伝』によって、中国や朝鮮の人が書いた日本の記録があり、そこに書かれた国名などに相違が見られるが、それは心配ない。我が国には、ちゃんとした国史『日本書紀』があり、その国史によって、それに合うものはとり、それに合わないものは捨てれば良い。その心がけさえあれば何も困ることではないのだと書いています。そこで、魏志倭人伝には「邪馬壹国」と書いてあるが、倭王といえば天皇である、その天皇は、光仁天皇まで、代々大和(ヤマト)におられた、だからこの倭人伝の文章はヤマトと読めなければいけない。読めないならば、それは倭人伝がまちがいであると、合うように直して使えばよい、これが彼の言ったことなのです。これは序文の宣言どおり。あきらかに天皇家は神武いらい、天照いらい、唯一の尊とむべき存在である。だから外国の史書に書かれた記事が、それに合えばオーケー、合わなければ捨てて、あるいは改定して何も悪いことではない、という弁明が語られているわけです。このような学間的立場に、彼は立っていたのです。これが近世の学問でした。

私は三〇代の頃、親鸞の研究に没頭しました。そのとき、本願寺教学というものがあることを知りました。そこで「親鸞聖人のイメージ」ができあがりました。その立場から、資料の合うものはとれ、合わないものは捨てろ、という内容のものでした。合わないものはどこかで“書きまちがえた”ものであろうから、合うように直せばよろしい。それは明快な方針で処理されていたわけです。ところが、私にとって幸いだったのは、親鸞の場合は、親鸞の自筆本というのがかなりあります。しかも、昭和三〇年代『親鸞聖人全集』というものが作られ、つぎつぎと各(かく)お寺に秘蔵されていた、自筆本が発見されました。そういうものに照らして私は校合を行いました。あるいは、親鸞自身の自筆本が無くても、鎌倉時代の人の自筆本があるのです。日蓮とか道元とか、その他の人々の自筆本があるのです。それによってみると、こんな語彙の使い方はおかしい、まちがいではないかとか、こんな語法はおかしい、写しまちがいだろうとか、こういうふうに決めつけられたところが、本当にまちがいなのかどうかの、確認がとれるわけです。そういう恵まれた状況にあったのです。そして調べていくと、やはり自分の都合のよいように直してあることが判ってきたのです。古写本をこのようなかたちで直したものはだいたいだめだったのです。このようなことを私は体験してきたのです。

さて、近畿説の場合はそれだけではなく、もうひとつ、どうしても原文を直さないといけません。それは、魏使が九州に上陸して、そこからあと、水行十日陸行一月というのを使って、近畿へ行こうとするのですが、残念ながらその方角が「南」である。これはどの写本も全部「南」である。これも、やはり「東」のまちがいだろうと直す。つまり、ダブル手直しをしなければ近畿説は成立しないわけです。

こんなふうに、ダブル手直しまでするのなら、もう別の手直し、南は西のまちがいだろうとか、南は北のまちがいだろうとか、いろいろな人がでてきても、それはいけないのだとは言えない話になってきます。そのことを私は予告したつもりですが、もちろんこのことは私が始めてではなくて、松本清張さんが『陸行水行』で予言されていました。しかし、松本さんは「邪馬台国」という手直しについてはいっさいふれておられなかった。私はそこから、議論を立てなおすことになったのです。

ところが、この近畿説にたいする私の批判に対して、以後、二十年ないし十八年間、近畿説の方から正面からのしっかりした反論は出なかったのです。私にとっては大変残念なことでした。それに代わって強調されてきたのが、あの有名な「三角縁神獣鏡」の理論です。もちろん、これは前からあったのですが、それが強調されだしたのは、二十年程前ぐらいからです。つまり、文献解説の上からは、いろいろ間題はあるだろうが、ともあれ、「三角縁神獣鏡」が卑弥呼からもらった鏡であるという、小林行雄氏の理論によれば「邪馬台国近畿説」は当然健在であると、こういう論法がでてきたのです。直木孝次郎さんなどは、小学館の『日本の歴史I』でそういう使い方をしておられます。

けれども、この「三角縁神獣鏡」については、すでに小林さんの理論に反論が出ておりました。それは若き日の森浩一さんの大半国産論、松本清張さんの全部国産論、そして私が、大阪府の茶臼山古墳から出た三角縁神獣鏡の典型というべき鏡を丹念に調べてみると、それは、中国・呉の国の工人が、日本・「海東」へやってきて、日本で鏡を作ったとおぼしき文章が書かれていたことを解明した。ついで奥野正男さん。九州の在野の考古学者、この方が「笠松形」というデザインが三角縁神獣鏡に出てくる。これは中国の鏡ではないと、だから三角縁神獣鏡は国産であるという発見をされました。ところが、これに対して、考古学の学者が反論を行っているのをほとんどみていません。対話というか、何人かで話したようなことを裏でしているのですが、それぐらいのことはたまにありましたが、いわゆる正面から批判されたのを私は知りません。その理由を比較的最近私は聞いて驚いたのですが、森浩一は素人(しろうと)である・・・。つまり、古墳についてはその道にたけた玄人であるが、鏡については素人である。素人の言うことをいちいち取り上げるのは、大人げない、だから反論しないのだ。こういう耳から耳へ伝わってきた話があり、私はそれを聞いてびっくりしました。なるほどそういう論法ができるのかと。これはもう、松本清張さんや、私や、奥野さんは素人も素人、ど素人になります。これでは反論がないのも無理がないな、という感じを持ったしだいです。これは要するに、論理で反論するのではなくて、肩書きで反論するというやり方です。もっとも、そういう人たちも、名刺に私は鏡の専門家であるという肩書をつけているのかどうか、私は知らないけれども、とにかく学界内の肩書きで勝負する、こういうやり方なのです。

ところが、このようなやり方がひどい竹箆(しっぺい)返しを受けたのが、王仲殊(おうちゅうしゅ)さんの論文です。これによると、三角縁神獣鏡は、これは中国の鏡ではない。しかも、中国の工人が日本に渡って造ったものである。それは大阪府の茶臼山古墳から出土した鏡の、「青同(銅)を用(も)って海東に至る・・・」という文面を見れば、分る。決して中国産の鏡ではない。だから国産である。こういう論証を述べたのです。しかし、そういう面だけでなくて、もう一方積極的な面としては、王仲殊さんの場合は中国の鏡の専門家ですから、中国の鏡についてはもっとくわしいわけです。私は中国の博物館などへ行きました。鏡は無いか、鏡は無いかと探すのですが、無い場合のほうが多いものです。中国の場合は鏡というのは日用品で、それほど価値のある存在ではないのです。ところが、日本の場合はたいへん貴重な存在です。考古学者の中でも、鏡の専門家がいちばん“重きをなしている”のです。事実、鏡というのはひじょうに重要なシンボル、宗教的シンボルとして扱われたようです。中国ではそういう扱いではなく、実際に出土しても、多くは倉庫にしまわれて展示されていません。そういうところで、私たちが倉庫へ入らせて欲しいといっても簡単に入らせてはくれません。ところが、王仲殊さんはまさに中国の学者です。しかも、研究所のナンバー2のかた、副所長でした。その後、所長になられた、トップクラスの学者です。こういう方は倉庫へでもスーと入っていけるわけです。だから十分に研究ができ、結局三角縁神獣鏡は無かった、ということを確認されたわけです。これは、事実確認という意味でも大切なことです。

また日本の鏡の専門家はふつう日本で出土した鏡の研究家であり、中国出土の鏡の専門家ではないのです。中国出土の鏡については素人です。ところが王仲殊さんは中国で出土した鏡の専門家です。その素人が、いくら王仲殊さんの論文に対し文句を言っても、先のような“肩書”で勝負をした場合、もう始めから勝負はついているのです。以上のようなことで、日本の考古学界はひじょうに大きなショックを受けました。けっきょく、肩書で勝負しろ、と言ってきたのは、論理ではうまく対抗できなかったからだと思います。だから、論理の面では彼らに対して、ボディ・ブローはかなり効いていたのです。そこへ王仲殊さんのパンチ力で膝をついてしまった、という状況が王仲殊さんショックだったのです。

もちろん、王仲殊さんの論理にも問題があります。先に言った「先行論文」に断りなしに、自分で同じ結論を述べておられます。私は『ここに古代王朝ありき』(朝日新聞社)、『多元的古代の成立』(上・下 駿々堂)をお送りしましたが、この間、日本に来られたから、なにか御挨拶があるかと思ったら、音さたもございません。それから、三角縁神獣鏡が日本国産であると、しかも、それで邪馬台国・近畿説に立つ。では卑弥呼がもらった鏡はどれか、というような問題が王仲殊説にはあります。これも批判した文献(『多元的古代の成立」)をお送りして四〜五年は経ちますが、何の返事もありません。そのような、王仲殊さん自身に関する問題はある。

これははっきり申しあげておきますが、それとは別に、日本の考古学者は従来のような三角縁神獣鏡についての言い方、「舶載、定説」論はもうできなくなってしまったのです。

環濠集落について

そこで、それに代わって持ち出されたのが「環濠集落」です。住居跡です。住居の周囲に堀がある、逆に言うと堀が住居を囲んでいる、それを「環濠集落」と言っています。なぜ環濠集落が「邪馬台国」問題で問題になるかというと、倭人伝の中に、卑弥呼の宮殿(宮室と書いてあるが)のことを述べたところで、そこには楼観・城柵があると書いてあります。楼観は物見やぐら、城柵は柵をめぐらして砦のようにしたものです。

しかし、これ自身を考古学的に問題にしようとすると、大へんにむつかしい。なぜかというと、二十センチメートルか、三十センチメートルぐらい柵を堀り込んであると思われるが、農民の方たちは、ひじょうに勤勉ですので、だいたいこの程度の深さだったら堀り返されてしまっているのです。だから、その確証がとりにくい。無い場合が多いのです。では方法はないかというと、手があるのです、ようするに濠をV字形に堀り込んで、その堀った土を上に盛り上げ、その盛り上げた上に城柵を築くのです。つまり、城柵というのはただの平地に建てたものもあっただろうが、むしろV字形の濠の上、片側に築かれたのがしばしば発見されていたようです。この城柵は若干しか残っていなかったり、ぜんぜん残っていなかったりしても、このV字形は人間が落ちてもすぐはい上がれる深さ、二〇センチや三〇センチの深さでは困るのです。人間の背の高さよりも深くなければ役立ちません。それだけの深さのものであれば、いくらお百姓さんたちが勤勉でも、全部堀り返すことは稀だと思います。つまり、弥生の濠はあちらこちらで発見されていました。逆に言うと、濠があればやはり城柵もいっしょにあったという可能性は高い。環濠集落というのは城柵つきの環濠集落ということになります。

それも倭人伝の記述からは正体がわからなかったのです。ところが、この環濠集落は城柵をもっている。これが考古学者の認識であった。その代表をなすのは奈良県の唐古遺跡、これが縦四〇〇メートル、横二〇〇メートルの大きさの環濠集落。従来発見できているものの最大のものである。その次に大阪府の池上遺跡、これは唐古よりは小さいが、やはり日本列島レベルで言えば、かなり大きなものである。また、愛知県の朝日遺跡、これは遺跡全体は大きいのだが、環濠集落になっている部分はそれほど大きくはないものです。しかし、この列島レベルではかなり大きい方です。もちろん唐古遺跡よりは小さい。ところがこれに対して、九州にはそんな大きな、いまお話ししたような大きなものは無いのだ、ということになっていました。するとやはり倭人伝のいう「邪馬台国」は近畿だ、こういうことが考古学者によってささやかれていたのです。私が“ささやかれて”と言ったのは、なぜそういう言い方をしたのかというと、論文に書かれたものは無いのです。それはあたりまえのことで、今のような話で、ある種の“部分としては”なるほどと思われる要素もありますが、しかし、だから「邪馬台国」は近畿だ、というのには、かなり中間にまだハードルが残っています。例えば王仲殊さんの論文はどうしたか、どこがまちがっているのかということ。あるいは、古田の“ダブル手直しはおかしいぞ”という問題にどう答えるのか、その他にもあるが、いくつかのハードルがあるのです。それらのハードルを越えて、やっと「邪馬台国」が近畿だということになればいいのですが、いまの環濠集落だけで「邪馬台国」は近畿だという論文にはならないのです。だからそういう論文は出ていないのです。私はそういう論文を見たことがなかったので、奈良県の考古学者の方に確認をしたのです。ところが、まったく無いのかというと、いわゆる「報告書」、遺跡を発掘した後の報告書の中に環濠集落が発見された時のことが書かれ、これは倭人伝と対応しうるとの主旨のことが時々記述されているようです。そういう考古学者の方がかなりおります、ということでした。しかし、報告書ですので、これを論文にするという話はあまりない。ですから、“秘かにしのび込ませてある”というわけです。

ところが、そこに「吉野ヶ里」が発見されたのです。吉野ヶ里は大きさが二五ヘクタール、ということは縦五〇〇メートル、横五〇〇メートル。これに対し、唐古遺跡は四〇〇メートルx二〇〇メートルです。八対二五、だいたい三倍の大きさのものです。もっとも、これは公平に扱う意味で話しますと、唐古の場合は何回も作り直しがされています。その作り直し分を全部入れてみると、だいたい吉野ヶ里と同じくらいになります。

私はひとつの公式を作りました。吉野ヶ里をY、唐古をKで表すと、Y大なり、イコールK(Y=<K)と言えば、ほぼ公平だろうと思います。この唐古の件については、この遺跡に長年取り組んでこられた橿原考古学研究所の寺沢薫さんに直接お聞き致しました。

さて、そういうことですから“大きさでいけばもう近畿だ、九州なんか問題にならない”とは言えなくなりました。しかも、私が現地で佐賀新聞を見たら、“世界最大”と書いてありました。これはちょっとオーバーではないか、と思ったのですが、その後調べてみると、そうでもなかったのです。これを詳しくお知りになりたい方は五月二七日付「ジャパンタイムズ」に吉野ヶ里の特集を何枚にもわたって掲載しています。従来、世界でもっとも大きかったのは英国・ロンドンの北にあるメイドン・キャッスル。それと比べると吉野ヶ里はその約一・五倍、逆に言えば、吉野ヶ里の三分二の大きさが従来最大といわれたところのメイドン・キャッスルの環濠集落である、ということが判明しました。これは記事からすると英国の学者にコメントをとっているようです。そうすると、佐賀新聞が書いた記事は必ずしも嘘ではなかったのです。

楼観について

さて、もうひとつの問題は楼観です。物見やぐらというのは、日本列島弥生時代には、近畿にも九州にもどこにもなかったのです。後になれば、「やはりありました」ということもあるだろうし、また一部、すでに出てきているようですが、従来はその存在が認められていなかった。ところが、吉野ヶ里に楼観と中国語で表現できる物見やぐらがでてきたのです。なぜ、物見やぐらと判かったかと言うと、まずひとつの特徴は深さ。柱の跡の深さです。それが約二メートル。二メートルもの深さのある柱があるということは、一階建や二階建のような建物には必要がない。宮本さんという建築学の学者が確かめたところでは、まず、十メートル以上の高さであれば、これだけの深さが必要になるだろうと言う見解です。第二番目の理由として、その内濠。外濠と内濠があって内濠の中に住居、集落があります。その内濠の両側に三ケ所、相撲でいう徳俵みたいにとび出している場所があります。内濠も人間の背たけより深いのですが、三メートル前後の深さはあったものと考えられます。そのとび出したところに、いまの二メートルの深さの、矩形になった六個の穴があり、その徳俵の両側に道がついています。要するに道がついているところの真中に突き出しがあって、そこに高い建築物が建っていた。これは"物見やぐら"とみてよいだろう。現地の高島さんとか七田さんたちも、そうではないかと考えておられたと思いますが、それを佐原真さんが現地へ案内されて、これは“物見やぐら”であり、おそらく倭人伝でいう楼観にあたるものだろう、という認定をされた。

しかも“近畿説”で有名な論者であった佐原さん。もっとも、最近書かれたところでは、「自分はさほど熱心な近畿論者ではありませんよ」と書いておられますが、私が京都にいた時は、もう“近畿説中の近畿説”という強烈な近畿論者とおみうけしました。小林行雄さんのお弟子さんですが・・・。とにかくその佐原さんが認定者であることが、ひじょうに幸せなことでした。なぜかとなれば、他の人であれば、ひいき目に見て、「あの柱跡は倭人伝の記述する楼観と一致したものである」という認定をしたのではないかと“かんぐられる”ことも生じたでしょう。さて、いまのように、倭人伝の楼観・城柵いずれも吉野ヶ里には存在したと、こうなってくると、この問題をとれば近畿が優先していたものが、急に逆転するようになってきたことがご理解いただけるものと思います。

祭祀遺跡

ところが、この吉野ヶ里はそれだけではなく、祭祀構造をもっていた。例えば墳丘墓。この墳丘墓の前に土の階段が付いています。弥生時代に作られた階段です。その両側に丸い柱が一本ずつ建っていた跡が現われた。二本の柱では建築物にはなりません。おそらくこれは鳥居であろう。鳥居というのは従来どこまで遡れるのか誰にも判からなかった。奈良時代にも本当に鳥居はあったのかと言われると実は、返事しにくかったのですが、弥生頃までそれが遡れるような新しい重要な手がかりとなるかも知れません。さらに火を燃やした跡が二つありました。ここで「神事」が行われたようです。それから、その階段の下のところから、西側に湾曲して、外濠の方へ道がついています。つまり参道です。外部から来た人はここからお入りになって、墳丘墓を拝んで下さい、というシカケになっています。ちょうど参道の途中に祭祀土器が発見されました。これは大変大事なことです。さっきお話ししたことは祭りだ、神事だ、焚いた火はそうだろうといっても、火を焚いただけではお祭りかどうか判かりません。ところが祭祀土器があるということは、これはやはりここがお祭りの場であることを語っています。弥生中期の祭祀土器の実物が参道から出土したのです。これはこれまでにない大発見でした。

こんどは、高床式倉庫が見つかったことです。倭人伝でいう邸閣といわれるもの、軍事用倉庫のことです。これがたくさん連なっている。もっとも、この問題が、私や、私以外の方もですが、大きな疑問だったのです。なぜかというと、税としての徴税物を保管したり、軍事用にそれを使ったりする、そんなものがなぜ外濠の外に建てられているのか。そんなものこそ外濠の中に入れておかなければ駄目ではないか。当然の疑問です。しかし、私は、この疑問については、解決しました。これについては、外濠のさらに東側と西側に二本の川が流れている。東側は田手川、そして西側は三本松川、これらはいずれも中近世につけられた川の名前です。しかし、それ以前から“暴れ川”として存在したというのが土地の郷土史家のお話しです。この川がひじょうに大事だと思います。なぜかというと、後で問題になりますが、巴型銅器の鋳型というのは“水”がかなり必要であろうと思うのです。茨木市の東奈良遺跡でも元茨木川の水を使っています。それから、唐古遺跡でも大和川に至る支流に沿っています。昨年五月、唐古遺跡の調査を行ったのですが、その時ひじょうに印象を受けたのは、銅鐸の鋳型が出る所はそこから何本も何本も潅漑用なのか、廃水を流すためなのか、人工の水路がくり返し何回も何回も掘られています。だから、銅鐸の鋳型に水が必要であった、ということではないでしょうか。もっとも鋳型が集中している福岡県の春日市も、御笠川と那珂川との間にはさまっています。川の存在というのは、このような銅器などの生産にとって大切なものであると思うのです。そうすると、両側の川こそ重要な防衛線、軍事的な布石になっていたのです。そこで問題なのは、西北のところに、一キロメートルにわたって、北へむかって二列の甕棺が並んでいます。甕棺というのは、どうも“位どり”があるように思われます。墳丘墓が一番位(くらい)どりが高いのでしょう。一方、南側と北側にやはり二列の甕棺が並んでいます。これはやはり死んでも私の主人の御前に眠りますと、やはり位の高い人たちでしょう。それ以外の甕棺は、墳丘墓から離れた甕棺はもっと位が低かった。ところが、その外濠に入れていない一キロメートルにわたる甕棺は、外濠の中の甕棺よりも、もうひとつ位が下、差別されているのです。しかも、おそらく、その人たちは川と外濠との間を守ることを、生前に任務とした人たちであり、だから死んでもその自分の陣地のところに眠っている、というすがたを示しているのです。残念ながら外濠の中だけが保存されるようですが、問題なのは外濠の中だけが大切なのではなく、本当は、吉野ヶ里というのは、濠の外までも重要な遺跡であるというふうに考えるべきです。

さらに、吉野ヶ里については、墳丘墓の問題があります。一番中心の甕棺、これが実は一番大きくて真中にあるから、そこから何がでてくるか、私も皆さんも期待をしたのです。が、四月六日、開けてみると銅剣(細剣)一本。ある意味で私もがっかりしたのですが、考えてみると、この細型銅剣一本というのは、これはだいたい倭国の三十国のひとつ、という位どりなのです。北部九州から瀬戸内海にかけての位どりの問題なのです。だから、倭人伝の中にある三十国の中のひとつの国だから、細剣一本ぐらいなければという位どりだと思います。だから、この墳丘墓の中心の人物は、そういう存在だったのです。問題は、その中心の南側の甕棺です。中心の甕棺とその南側の甕棺とは並んでいるのです。間が三メートル前後あるが、高さも深さも同じ位置に並んでいます。ただ北側と南側だけで、あとはぜんぜん同じ感じで並んでいます。これはどうも私は主人と家来の関係ではなくて、むしろ親父と息子、第一世代と第二世代、こういう感じを受けました。その南側の方が中心の甕棺より豪華なものが出土している。いわゆる分離形の飾り付き銅剣。それから、どうも“絹”もそこから出てきているらしいのですが、分りません。それから第三世代ともおぼしき西側の甕棺、ここから有柄銅剣が出土しました。この有柄銅剣は現在山口県(向津具 むかつく 遺跡)出土に次いでこれが二本目です。それと七十余個の管玉が出てきました。私が三月二日の夕方、二ケ出土するのを見ました。その、輝くライトブルーの美しさに驚きました。その時は、大陸からもらってきたのではなかろうか、と思ったのですが、しかし、そうは断言できないので、「大陸直通のもの」と、『週刊朝日』に書きました。けれども次の日、次の日と、泥をのけてみると出土してくるわけで、七〇個ほども出てきた。こうなりますと、とても中国からもらったというわけにはいきません。ガラスとは貴重なものです。こんなにたくさんもらう訳もないだろう。これはどうも倭国で生産したものであろうと、私は感じたものでした。

この点、由水常雄さんというガラスの専門家の方が、あれは材料は中国の揚子江あたりから持ってきているが製造は倭国で作ったのだろう、作りが幼稚であると書いていました。この“幼稚”ということが私は大事だと思う。なぜなら、ガラスといえば当然、中近東からシルクロードを通って中国へやってきた。その場合、中国で作ったものははじめ“幼稚”であった。ところが、“幼稚”だった後に、優れた中国のガラス製品の技術が成熟していった。同じく中国から伝わった倭国では“幼稚”であった。ということはやがて発達すべき前夜にあたる、こういうことを示しているのです。

そういうふうに考えてみると、いわゆる第二世代、第三世代にあたる南側と西側の人たちは、倭国全体の三〇分の一にあたるものではない。有柄銅剣にしましても管玉にしましても、とても三十何国分の一の長という感じではない。そうするとこれはむしろ倭国の中で十指の、あるいは五指に入るほどの富と権力を握った人で、そうした権力者に急速に成長したのです。その急速に成長した秘密は何かと言うと、さっき言いました巴型銅器の鋳型で、これも実物は七十個近く北部九州や瀬戸内海地方から出ております。ところが従来鋳型が出ていなかった。この巴型銅器は銅器の中でも最も製造技術が複雑である。そう言われているんですね。もちろん銅鐸もある意味では最高の銅器と言えるんですが、しかし小粒ではあるが非常に技術的には難しいノウハウで作られているのが巴型銅器なんですね。形が複雑である、真ん中の突起もその上の突起も一枚ものでできている。原理的には鋳型に銅を流し込んだらいいのですが、取り出してみたらぽろっと折れてしまう、これではしょうがない。そうならない為には銅の成分、錫であるとか鉛であるとかの成分をどのようにするのかという技術が、ノウハウが必要である。また、その温度ね、熱くする、それをまた冷やしていく、その順序と言いますか、そういう高度の技術が必要である。あれができれば、あとは大抵できますよ、という技術者の方の話を間接的に聞いたことがございます。でも大事なことは、銅器を作るというノウハウは当然ながら大陸、朝鮮半島のほうから入ってきた。ところが巴型銅器は中国、朝鮮半島には無いんです。日本列島独特、弥生時代で北部九州・瀬戸内海にかけて独特なんです。だからその独特の鋳型なるものは日本列島で作られたと考えざるを得ない。それは中国の技術を受け入れたうえで、中国の銅器にもない複雑な技法を、技術を完成していったという、今の表現で言えば先端技術にあたるものなんですね。だから、それがどこで作られたのか関心があったのですが、それが吉野ヶ里であった。他にも出るかもしれませんが、少なくとも吉野ヶ里がその一つであった。そうしますと、その巴型銅器の生産の技術集団を握っていたのが、この第二世代・第三世代の被葬者達であった。あるいは沢山出てきたガラス玉の生産の技術集団を支配していた、あるいは深いかかわりを持っていたのがあの第三世代の甕棺の主ではなかったか。その第二・第三世代の技術で築かれたのが、それが日本列島最大、いや、今のところ世界最大らしい、あの巨大な環濠集落であった。決して細剣一本の、あの中心の甕棺の主によってではない。あれはたんなる「クニ」の一つに過ぎないと言う人もいるが、それではあの世界最大級の環濠集落があと二十九も出てくるとお考えか、私にはとてもそうは思えません。だから倭国の中でもたいへん有力な、十指に入る、あるいは五指に入る有力な存在に成長していたのが、あの第二・第三世代の時期である。吉野ヶ里はその主の居城であった。そういうことでございます。

編年の間題

さて最後に一つ申し上げておきたい点は、年代の問題でございます。実は吉野ヶ里遺跡で不思議なのは、二千三百ほどある甕棺の中で、三百が弥生後期で前期が若干あって大部分が中期の甕棺であると言われている。ところが、外濠は後期の外堀である。これも中期に始まって後期に完成した。中期に作られて後期にもう一度作られたとも言われていますが、とにかく最終的には後期に成立したものです。そして南には後期の住居跡があり、外濠は中期に始まり後期に作られている。その構造を見ますと明らかに北の端の墳丘墓を中心にめぐらされているわけです。ところが当初は墳丘墓だけで、中期から後期にかけて外濠が作られた。そして後期になって住居が作られて人間が中に入ってきた。しかしこの人間というのは生活を楽しむ為にここで生活したというよりも、やはり外壁に守られ、かつ墳丘墓に近いという、そういう形の性格で、ところが時代的に別の時代であったというのでは何となく分かりにくい。

弥生時代の前期・中期・後期の時代分けですが、BC300年からBC100年までが前期、BC100年からAD100年までが中期、AD100年からくAD300年までが後期、これが梅原末治さんや杉原荘介さんたちが作られた編年でございます。現在では始まりと終わりについては人によってちょっとずれております。しかし真ん中については考古学者の中でも一致した見方で違いはありません。ところがですね、土器の形式編年・様式編年を絶対年代に当てていいのだろうか。つまりこれは何世紀、あれは何世紀と当てていいのだろうか。早い話が、われわれの家の台所を見ましても分かりますように、分かりやすいように材質だけで言いますと、瀬戸物がある、ガラス製容器がある、アルマイトの容器がある、塩化ビニール系の容器がある。これを形式編年すれば瀬戸物なんか古いわけですね。ですからといって、それを皆絶対年代に代えうるか。われわれの台所がですよ、いつの時代のものか分からなくなる。やはり現在時点一九八九年、平成元年の台所にいろんな様式・形式編年のものが共存しているというのが、どの家庭でもだいたい同じような状況であろう。形式編年が違うものが同じ時代の台所に共存しているというところに私は人間社会の普通の姿がある。ある台所にはガラス製のものしかない、アルマイト製のものしかない、という例外もあるかもしれないが、併存・共存するのが原則である。私はそう思いますがどうでしょう。それが、今までのように形式編年で分けるというのでは本当は具合が悪いんです。私は、考古学者に何回も会って聞いてみたことがあるんです。そうしたら、そんなことを言われたら我々は困りますと、私だって困るんですよ。現場の発掘なんかに行きますと、机の上を覗くと、そこに編年の表が貼ってあるんですよ。そして、遺物が出てきたら、これは何世紀これは何世紀と表を見て決めていく。そういう表がちゃんと貼ってある。そういうものが、ちゃんとできているほうがこれは何世紀、何世紀と答えられるんですね。それが共存しているなんて言われたらちょっと答えられなくなるんです。前期であるか前期でないかということと、それが現実に合うか合わないかということとは、現実に合わないということのほうが問題なんです。そういう点で、従来のような形式編年を絶対編年に結びつけるやり方はおかしいのではないか。

それからもうひとつ、「骨壺」の例がある。私も皆さんもいずれはその中に入ってしまう。その骨壷というのはだいたい瀬戸物でできてて木の箱に入っているのが多い。ガラスの骨壼なんかも素晴らしいと思うが、あんまり見たことはない。アルマイトの骨壼も見たことはないですね。あんなもの腐りやすいので鋼鉄製で作るというのも聞いたことがない。それは何故か聞かれると、皆うまく答えられない。答えても何となくわりきれない。しかしこれはわれわれが持っている一種の保守性であります。そういう骨壷のような宗教的なものは保守性があって、なかなか変化しない。しかし日常生活はどんどこどんどこ進取の気性で新しい物を喜んで取り入れる。こういう両面性を持っているのがわれわれ人間である。これは中国でも日本でも変わらないのではないか。古代でも現代でも変わらない。そういう眼で見ますとね、今度の吉野ヶ里が大変おもしろいのは、私が今までずっと言っておりましたことが、ちゃんと甕棺で証明された。吉野ヶ里の本当の主人公は甕棺ですよ。環濠集落と言われていますが、本当はこの言葉は吉野ヶ里には正しくないと思う。環濠墓地集落、墓地が集落にまとわりついている、だから略して環濠墓落という言葉を作ってみました。その環濠墓落というのは今言ったように、中期の甕棺を後期の外濠が取り巻いている。後期の住居跡がその周りに仕えている。というのが今言った私の、事実から見た限りの状態で、後期と中期が共存して当たり前である。特に甕棺というのは大きな骨壼でございます。中期が主でなかなか後期に替わらない。ところで中期から後期に替わる替わり方ですね、例えば典型的な例でいうと最初は中期が十で後期がゼロ、そして新しい物ができてくると中期が九で後期が一、次に中期が七で後期が三、そして五対五、つまり中期と後期が同じくらいありますという時期がある。今度は中期が三で後期が七、中期が一で後期が九、そして中期がゼロで後期が十。この終わりの方になってくるとまた土師器との関係が出てきますが、このようにたえず共存・競合しながら移っているのが現実の地に住んでいる人間ではないか。しかし、いかに便利だからといって中期はいつ、後期はいつと、こうやって来たのが実はおかしかった。そのおかしかったことが吉野ヶ里は理屈ではなく、現実の構造でそれを示した。

今までみたいに、ちょっとこの辺掘りましたーー 中期の甕棺でした。ちょっとこの辺掘りました ーー後期の濠が出ましたと。今まではそうでした。というのは、ちょっと恐い話しなんですが、例えば明治時代に須玖岡本の農家の庭先の、一つの甕棺から三十枚近くの前漢式鏡と魏・西晋朝時代三世紀のキ鳳鏡が出土したことを梅原末治さんが晩年必死になって論証し、今まで自分が言ってきたことは間違いだと発表した。ところが、このことがお弟子さん達からは完全に無視されてしまった。その三世紀のキ鳳鏡を含む須玖岡本の甕棺からは細剣や倭国の絹と中国の絹とが両方出てくる。そしてそれを含む甕棺は当然ながら須玖式甕棺である。ところが今回の吉野ヶ里の甕棺も大部分が須玖式甕棺で、第二・第三世代の甕棺も須玖式甕棺である。一番中心の甕棺は宇木汲田(うきくんでん)式と言って、中期の中葉とされています。須玖岡本は中期後半と言われています。一番中心が宇木汲田式、第二・第三世代は須玖式。ということは、須玖岡本と同じ様式である。そうするとあの須玖岡本も周りに後期の濠が取り囲んでいたかもしれない。中期に始まって後期に完成した濠を持っていたかもしれない。また、後期の集落を周りに持っていたかもしれない。ということが今度の課題で出てきた。そうすると倭国の中心、邪馬壹国はどこなのか。吉野ヶ里は邪馬壹国の中心では、当然だが、ない。週刊誌なんかには勝手に見出しでそう書かれたりしましたが、内容を読んでいただければ分かりますが、私はそうは言っていない。それではどこかと言えば須玖岡本近辺であろう。その中心領域はまず福岡市西寄りの室見川の流域ですね。吉武高木遺跡、これは最古の三種の神器セットが出てきた王墓ですね。すぐ隣の吉武樋渡遺跡では、今回よりも小ぶりの墳丘墓と甕棺があった。それから有田遺跡、最古の絹が出土した遺跡。私も感慨深いのですが、『「邪馬台国」はなかった』を書く前夜、あの付近、室見川流域を歩き回ったのですが、当地の考古学者に聞くと、糸島や須玖岡本には遺跡があるが、中間の室見川流域には何もないと、話しておられたのを覚えていますが、今や最も古い王墓地帯である。そして、糸島は王家の谷、三雲・井原からは三十面、二十面の鏡が出てきます。平原は割竹式木棺ですが、五十面近い鏡が出ているんです。三雲・井原からも倭国の王墓が出ている。ですからやはり中心領域は糸島、博多湾岸である。あのあたりが邪馬壹国の主心臓部をなす所である。

吉野ヶ里は何にあたるか

おもしろい話を付け加えますと、「二つの横浜」という話がある。“吉野ヶ里は何にあたるのでしょうか”と若い編集者の人が聞くのです。横浜でしょうか、いや、僕は糸島がむしろ横浜にあたると思いますと答えていたんですが、よく考えると、二つの横浜ですよ。つまり玄海灘に臨む横浜が糸島で、有明海に臨む横浜が吉野ヶ里だったのです。当時は吉野ヶ里から約十キロの所に有明海があった。現在はもっと離れていますが、当時はもっと近かったのでしょうから当然櫓から見れば有明海は見えた。だからあれは有明海に対して防衛している。ですから横浜は一つと違って、北側と南側とに二つあった。若い人は感覚的にストレートに問い詰めて来ますので、私も概念的に整理できました。

そういうわけで吉野ヶ里は邪馬壹国の場所を示した。吉野ヶ里によって倭人伝に示された邪馬壹国の姿は嘘ではなかった。従来、考古学者が「楼観なんて書いてあるけど、弥生時代にはないじゃないか、だから倭人伝なんかあてにならない」などと言っていましたが、そうではなく倭人伝はリアルであった。次に、倭国の墓制がはっきりした。倭人伝には書いてなかったが、どうも甕棺が主要な墓制であったらしい。その甕棺の世界というのは福岡県から佐賀県にかけてであって、その甕棺の中で質量とも優秀な副葬品を持つ墓があれば、それが邪馬壹国の倭王の墓であった。前期末、中期初頭以降です。そして春日市の須玖岡本。これは三世紀を含む遺跡、そして王家の谷として糸島郡が倭国王の墓地として拓かれていた。それが今回の発掘が示すところです。

だけどですね、これに対して近畿説の人が何と言い出したかというと、これからは人口で勝負しましょうと言いだしている。あれ、悪い癖ですね。だって今まで行路の問題を解決せずに三角縁神獣鏡で勝負しましょうと言う。環濠集落が九州で大きいのが出た、おまけに物見櫓まで出た。そうするとそれはおいといて今度は人口で勝負しましょうと言う(笑い)。やっぱりこれはちょっと学問ではないんじゃないでしょうか。私はよく申しますが、倭人伝に書かれた邪馬壹国はどこかということと、その邪馬壹国である場所以外は皆くだらん場所で、文明もない野蛮な所である、といったそんな話とは全く関係がない。それぞれの地域にはそれぞれの文明があり、あの銅鐸なんかやはり素晴らしい銅器文明なんです。その文明の歴史を調べることは非常に重要なことで、いわゆる邪馬壹国でない所には立派な物がたいしてあるはずはないという、そんな独断とは全く関係がないわけでございます。

ということで、吉野ヶ里について申し上げたいことが多々ありますが、吉野ヶ里は一つの結論を示した。しかもまた将来への大きな出発を示している。それは邪馬壹国は分かった、それではその邪馬壹国はその後どうなったのか。私の九州王朝論、あるいは邪馬台国東遷論の可否に繋がって行くわけでございます。もう一つ吉野ヶ里関連で付け加えますと、板付ですね、板付に環濠集落がございます。縦が百十メートル、横が八十メートルでさっき言った近畿周辺のものより小さいですね。しかし、V字型になった、しかも底がまた掘込まれている。二段掘込みになっている。それは一回掘られて、後でまた掘られたと考えられておったんですが、最近よく調べてみると、発掘の担当者にお聞きしたのですが、当初から二段に非常にするどく掘込まれているらしい。しかも時期が少なくとも弥生初期である。少なくとも弥生初期ということは、おそらく縄文晩期からである。それはそうですね。板付というのは縄文水田と弥生初期の水田とが並んでいますから。ですから縄文の末に作られて弥生初期にまたがった環濠集落である。近畿では例があるか知りませんが、これも二重の環濠集落であったということが分かった。ですから、二重の環濠集落は縄文から始まっていた。それが吉野ヶ里に拡大して繋がっていた。そうすると中間に春日市があり、須玖岡本があるわけです。吉野ヶ里については一旦これで打ち切らせていただきます。(拍手)

遺跡の分布

お手元の資料にある弥生の絹の分布図ですが、これも邪馬壹国の位置を明らかにする重要な物の一つですが、布目順郎さんの調査によると弥生時代には室見川流域に有田・宮の前・樋渡・吉武に絹が出ます。それと、志賀島の付根にあたる唐の原・立岩・比恵、春日市の須玖岡本・門田、太宰府市の吉ケ浦、甘木市の栗山、それと朝日北というのが吉野ヶ里がある神崎町、吉野ヶ里からも絹が出ました。少し離れて島原半島の三会村、これらが絹の出土地なんですね。その中で中国の絹が出たのは一つだけ、須玖岡本です。倭人伝を見れば、銅鏡百枚というのはたった四字ですが、絹の話は繰り返し何回も出てきます。だから弥生遺跡の中で絹が出る所が邪馬壹国である。こう言って間違いないと思います。しかも大事なことは時期なんです。形式編年によれば、一番古いのが弥生前期末の有田遺跡、ところが一番遅いのが弥生の終末から古墳前期にかけての唐の原遺跡です。だから一番古いのが室見川流域の有田遺跡、一番遅いのが志賀島の根っ子の唐の原で、いずれも福岡市です。中期が一番多いのですが、絹について言えば形式編年によれば一番早い時期から一番遅い時期まで博多湾岸にへばりついています。ですから従来説のように福岡市が奴国であるならば、奴国の人ばかりが絹が好きで絹を着ていて、邪馬台国の人はそれほど絹を着ていなかったと。こんな馬鹿な話はないですね。だから絹の示すところ。弥生のどの時期をとって見ても博多湾岸が中心という結論が出てまいります。中国の絹が出ているということも無視できないですね。

それと今度は鋳型(弥生銅器)の問題ですが、福岡市・春日市が圧倒的に中心になっている。そして糸島郡からも出ている。それ以外では夜須、東背振、これは吉野ヶ里の隣ですね。巴型銅器とか銅剣の鋳型も出てまいりました。そして佐賀市。こちらには飯塚市、古賀、岡垣、志賀島に一つずつ。この鋳型は、主として弥生後期に形式編年では当てられていますが、その後期の鋳型は明らかに博多湾岸、福岡市・春日市が中心であります。この状況を見れば、筑後山門や八女が邪馬台国の中心だったと最近言っている人がおりますが、とてもそれは無理ではないでしょうか。近畿はもちろんのことですね。

さて、最後に一つですね、こういう問題が出ておりますが、一番中心の甕棺から細剣が一つ出ましたね。ところがあれが場合によっては矛かもしれないという問題があるんですね。『倭人伝を徹底して読む』という本にも書いてありますが、あの剣というのは矛ではないか。細剣というのは北部九州から瀬戸内海沿岸にかなり出ています。私の『盗まれた神話」の中にもその分布図が出ておりますが、中国では剣と言えば諸侯のシンボル物であって、考古学的には日本列島ほどたくさん出ていない。そうしますと、あれは矛ではないか。そうすると、これは国生み神話に関連するのではないか。天の瓊矛。瓊矛と書いてあるのもあるが、殆どは矛です。矛を国の原点にする神話であって、天の瓊剣というのはあまりないですよね。天の瓊矛という神話と対応しているのではないか。そういう問題がある。そうすると、あの細剣は長い柄を付けて矛として使ったのではないか。断定はできませんが、そういう問題がある。

出雲の国引き神話

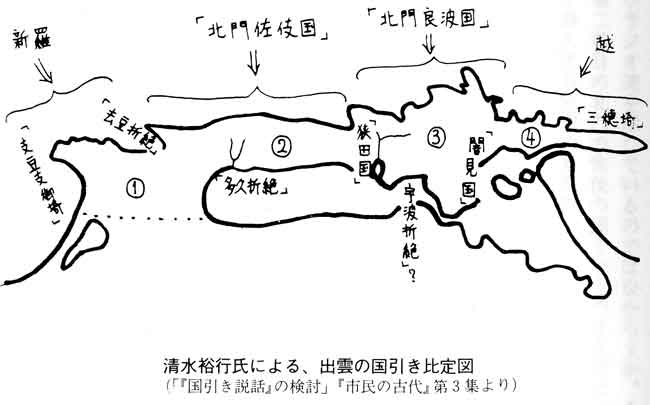

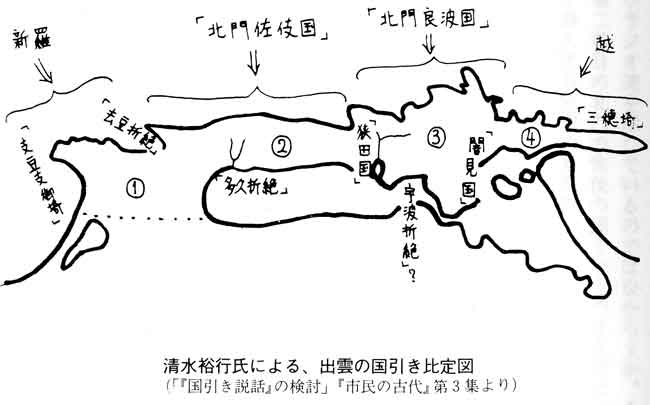

さて後半の話に移らせていただきます。何度も話していますが出雲の国引き神話です。この中で四箇所から国を引き寄せる話がございます。第一番めに志羅紀の三埼、第二に北門の佐伎の国、第三番目に北門の良波の国、第四番目に高志の都都の三埼。一番目の志羅紀というのは韓国の新羅である。高志というのは越中・越前・越後のあの越である。おそらく能登半島あたりだろう。ということはだいたい異論はないようです。ところが第二番めと第三番めの北門については、出雲の海岸部のどこかであろうと言われておりました。しかしですね、出雲の一部分から国を引っ張って来たのでは国は大きくはならないだろう。そこで新しい説を出されたのが今日も来ておられる、市民の古代研究会の清水裕行さんです。随分前に言っておられ、本にも書かれました(編集部註・清水裕行「『国引き説話』の検討」『市民の古代』第三集)が、それは出雲の隠岐島である。島前、島後と二つある。それがちょうど二番目・三番目にあたるのではないか。後で出雲の速水保孝さんという郷土史を研究しておられる方がおられますが、その方もその説を述べられました。また、門脇禎二さんがそれに同調されました。しかし、研究史上では明らかに「市民の古代」の清水さんが最初でございます。と私は思います。ところが私は清水さんからそういう刺激を受けまして考えましたところ、清水さんの従来説への批判は正当であるが、出雲の隠岐島ではもう一つ物足りないのではなかろうか。何故となれば、黒曜石の出土で知られますように古代出雲の心臓部が隠岐島でございます。八世紀の行政区間では出雲と隠岐島は別れますが、本来の古代出雲では心臓部である。そこから引っ張って来たのでは出雲が大きくなることにはならないのではないか。

そこで問題を整理して、一番目と四番目の安定した領域によって考えると、引っ張ってくる相手は出雲以外である。出雲の外である。次にそれは日本国家の中であっても外であってもかまわない。志羅紀は外、高志は中。北門と言うのだから出雲から見て北になければならない。門と言うのだから入り口、出口。しかも四回の中に二回も出てくるのだから、かなり大きな入り口、出口である。こういう条件をそろえると、答えは自ずから決まってまいりまして、地図で見ますと出雲大社の真北にあるのが,ウラジオストックであります。そうすると北門というのは大ウラジオ湾を示しているのではなかろうか。そうすると第二番目の北門の佐伎の国というのは北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の東海岸にムスタン岬というでかい岬が飛び出している。これを指すのではないか。ウラジオを原点として右手の方が北門の佐伎の国、そして大ウラジオ湾を原点にして沿海州の一帯を北門の良波の国と呼んでいるのではないかと考えたのです。

しかも、これを作ったのは出雲の漁民たちで、この神話は道具立てを見ると船をつないで杭に縛るという漁民の労働で全神話が構成されている。更に作られた時期は縄文時代である。何故ならばここに出てくる道具には金属器がない。杭と綱と、鋤が出てきますが、金偏で書かれてありますが、鋤は縄文時代から木製の鋤があるわけです。いずれも金属製でなければならない物は存在しない。その点、例の国生み神話は天の瓊矛、天の瓊戈というものが明らかに銅矛・銅戈という金属器が道具の主人公になっていることと好対照です。それで国生み神話は弥生時代に作られた。筑紫で作られた。そう考えますと、金属器の無いこの神話は、出雲で、縄文時代に、作られたと考えざるを得ない。というのは道具によってそう考えざるを得ない。人から見ると突飛に見えるかもしれないが、私としてはそう考えざるを得なかったのです。

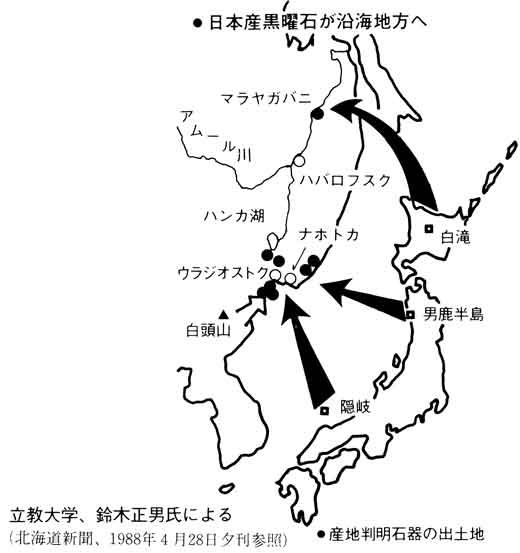

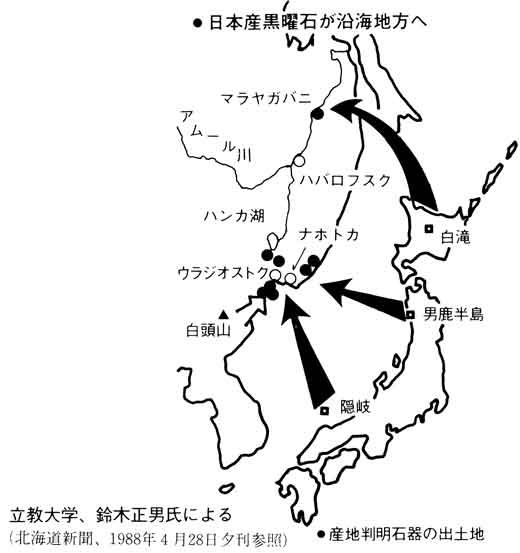

その裏付けとしては出雲とウラジオストックとの間に縄文時代に交流がなければならない。そう考えたわけですね。門脇禎二さんなんかは最近文章を書かれて古田はあんなことを言っておるが、古代の事実に合う論証ではない、と短い文章ですが、書かれているわけです。従来の学者はそういう反応をしたわけです。私としては当然その前に現地に、一昨年調べに行ったのです。ウラジオストックに入れるということで行ったのです。入れたのですが、残念ながら歴史博物館が改築中という理由で黒曜石が見せてもらえなかったのです。もちろん土器でもいいんですが一番分かりやすいのが黒曜石である。産地の判別が比較的容易である。顕微鏡検査により判別できる。だからもし両者の間に大きな交流があるのならば、必ず出雲の黒曜石がウラジオストック近辺に出なければならないと考えたのです。だがついに見れずに残念ながら引き返してきたんです。しかしこの残念さも八ヵ月で終わりました。去年の四月の終わりから五月の初めになりまして早稲田大学の考古学実習室でソ連の学者の講演がありました。ワシリエフスキーさんの講演がありました。その講演の最後のハイライトはですね、ワシリエフスキーさんがソ連から持ってきた、ウラジオストック近辺から出たーー 近辺といっても百キロ近く離れた場所も含むのですが、 ーー約三十数個の遺跡から出てきた七十数個の黒曜石のやじりを持ってきて立教大学の原子力研究所の鈴木正男教授に鑑定をしてもらった。ところがその結果は七十数個の約五割が出雲の隠岐島の黒曜石であった。約四割が秋田県男鹿半島(インターネット事務局注 後に、北海道赤井川に訂正)、ここからはやや質の悪い黒曜石が出ますが、ここの黒曜石であった。約一割が産地不明。おそらくは白頭山、ウラジオストックのすぐ近くにありますが、ここの黒曜石ではないかと推定しているわけでございます。これによって、私が論理だけによって分析しました結論が、間違っていなかったことが分ったわけです。

[インターネット事務局注記2006.12.1]

この問題に対する最新の見解は、二〇〇七年三月発刊される予定の『古代に真実を求めて』(明石書店)を参照して下さい。

粛慎とは

さて、このテーマはこのぐらいで終わりまして、今日申し上げたいことですが、お手元の資料にあります粛慎(しゅくしん)についてであります。『日本書紀」の中に粛慎について書いた記事が出てまいります。一番が欽明天皇五年の記事で、佐渡島に粛慎の人がやってきて、そこで死んだという記事でございます。それから二番目が斉明天皇四年、この年越の国守、阿部の引田臣比羅夫、粛慎を討ちて生きた罷(ひぐま)二つ、罷の皮七十枚獻る。という記事がございます。三番には阿部の臣、名は闕(もら)せりとして、船百八十艘を率いて蝦夷国を討つという記事がありまして、四番目は斉明天皇の六年でございますが、三月に阿部の臣、またここにも名を闕せりと、名前が誰か分からない。とにかく阿部の臣という人間を遣わしてですね船師二百艘を率いて粛慎国を討たしむ。(以下、参考資料朗読)

ここで言っていることはどういうことかと申しますと、阿部の臣、名前は分かりませんが、阿部の臣は陸奥の蝦夷を自分の船に乗せて大河、大きな河のほとりに到る。その時に渡嶋の蝦夷が一千余り海の畔にいて河に向かっていおりをしていた。彼らの中の二人が粛慎の船がたくさん来るからわれわれは殺される助けてくれ、こう言ってきた。それで聞くと、粛慎の船は二十艘である。行って見たところ案外にも粛慎は戦争するつもりはなくて、物資交換の為にやってきた。そして物資を交換した。しかし阿部の臣はそれでは満足せず、ついには戦闘状態に入った。そして戦った結果、味方の能登臣馬身龍は戦死した。ところが敵の粛慎はなにせ二百艘対二十艘であるから敗れて自分の妻や子供を殺して彼らは滅んだ。こういう記事がある。

ところがこれに対してですね、この粛慎はいったいどこだ、ということが昔から問題になっているわけです。津田左右吉さんの「粛慎考」(『日本上代史研究』第一篇附録)という論文があるわけですが、これは非常に読みづらいのですが、結論から言いますと、阿部の臣が征伐した粛慎というのは青森市の近くである、青森市の蝦夷である。こういう結論なんですね。ちょっとびっくりしますね。これはおそらく「大河」という大きな河は岩手川のことで、河の畔に蝦夷がおったというのは岩手川の畔の蝦夷であろう。渡嶋の蝦夷というのは岩手川流域の蝦夷であろう。北海道ではあるまい。そこから進んで東に入っていって今の青森市近辺で見つかった蝦夷が「自分は粛慎だ」と嘘をついた。蝦夷という言葉がいやらしい字なので、それに対して中国古典に出てくる粛慎という字が非常に良い字なので、その良い字を彼らが偽称したのであろう、というのが、長い論文に書かれています。

皆さん聞いて呆気にとられたでしょうが、私も、呆気にとられたのです。しかし、津田左右吉さんがこういうことを言う背景があるんですね。何故かと言うと、津田さんの先生は有名な東大の白鳥庫吉、もちろん津田左右吉は東大ではなく早稲田ですが、ところがお二人とも岐阜県出身なんです。当時、明治時代の学者というのは同郷の子弟を薫陶するという、学校を問わず岐阜県の人を集めて、私塾というのですか、教えていたらしいんです。そこへ津田左右吉が行って、白鳥庫吉の教えを受けたのです。ところがこの白鳥庫吉というのは東大の東洋史の学者で、助教授に成り立ての頃でしょうかヨーロッパヘ留学するわけです。そして、ヨーロッパでヨーロッパの古典学を学ぶわけです。その概略はどういうことかというと、ようするにイリアス・オデッセイは架空の話しであり歴史事実とは関係ない、詩人の創作であるというのがヨーロッパ古典学界共通の見解だったんです。それを習った。ところが今考えたら不思議なんですよ。何故ならこの時シュリーマンはもう発掘してるんですよトロヤを。だから当時はトロヤは分かっていたんです。しかしシュリーマンなんてそれこそ専門家でもない、それが何か掘っている、当時ひどい論文というかコメントがヨーロッパで出ているのですが、「あれは、シュリーマンが骨董屋で買ってきたものだ」と有名な大美術館の館長さんがそう言っているのです。そういうまさにインチキ扱い。全く学問の方法に影響を与えてはいないんです。そしてその伝統的な古典学を白鳥庫吉は学んで帰るわけです。その学んだヨーロッパの新進の学問をですね、自分の専門の東洋史学に、中国史に適用するわけです。その結果中国の夏・殷・周は架空の国であると、夏のみならず、殷・周まで架空の国になってしまうわけです。だから、あの思想を『史記』の箕子の記載に適用した。ところが「殷墟」が、箕子、あの「麦秀詩」を詠んだ箕子(きし)が、そこを通って作った、その麦の生い茂っていた土地からズバリ出て来た。そうするとやはり「『史記』の記載は正しかった、ウソではなかった」ということになります。イリアス・オデッセイの記載の場合もそうです。発掘により古代トロヤの実在は証明された。そうすると結局、その啓蒙的な史観というのは、正しくなかったということになる。けれども現在でも学界ではそうなっていないのですよ。だから日本では、戦後はさすがに「殷墟」の発掘は無視できないから、殷の後半の時代の実在は認める。しかし前半は都の所在地も異なっていたことでもあり、殷の前半や「箕子朝鮮」の実在、それはまだ認められておりません。中国へ行くと違いますね、博物館の展示でも、「夏・殷・周」です。とにかく日本の東洋史学は今申し上げたような状態にある。だから白鳥の説をうけた津田氏が、白鳥に殉じて、ーー 後「私は津田氏の亜流といわれてもよい」と言った方(井上光貞氏)もありましたが、 ーー粛慎の実在を信じなかった、従って津田氏が、この時代に船二百艘もで沿海州へ行けた筈はないとして、粛慎の所在を青森あたりに想定した訳ですが、私は津田氏は間違っていた、書紀に粛慎とあるのは、昔から中国の古典で知られていた、あの粛慎であったと考えます。言い忘れましたが、先のウラジオストック近辺の遺跡の年代ですが、放射能測定によると、 BC2000ー1500年、日本で言う縄文時代後期前半です。ところが、この黒龍江近辺からも、北海道との交流を示す遺物が大量に出る。なかでも黒曜石。そうすると黒龍江下流と北海道との間に交流があった。冬に北海道に押し寄せる流氷は、黒龍江の河口の方からも来るのですね、川の水が海に入って塩分が薄まると凍る。だから黒龍江の河口は交通の要衝であった。だから船二百艘で黒龍江口を襲撃した。派遣したのは誰だ? 大和朝廷だとすると、大将に任命した安部臣の名前がわからない、などという筈はない。

五月に青森で『東日流外三郡誌』を調べて参りました。今日はその詳しいお話しはできませんが、秋田孝季の書いた地図がある。それには黒龍江にあたる場所に「大河」と書いてある。縄文時代から交流があったのですから、ここの「粛慎」はやはり、中国の古典に伝えられて来た、あの粛慎であると考えます。また同様に、日本の北の果てに「角陽国」というのがあります。この意味ですが、最近北極へ行った女の方がありましたね、女優さんで、そう和泉雅子さん、あのかたのテレビでの放送にあったようですが、北極の近くでは太陽が四角に見えたそうです。だから角陽国というのは千島列島とかずっと北の方の国と考えざるを得ない。隋書にある倭国の地理として、南北は三月行、東西は五月行というのがありますが、私の理解ではこれは沖縄から千島列島を含む概念である。『東日流外六郡誌絵巻』(津軽書房刊)ではこの全体を含む日本の中央を青森県に設定して、ここに「日本中央」の石碑を立て、その中央がここであると宣言している。こう考えてくると、船二百艘で黒龍江の河口まで攻めていったというのも不思議ではない。啓蒙史観に反して、当時の日本列島の広さの認識が、北の方向にずっと広かったのではないか、というのが結論です。

隠された『日本書紀』

さて、それでは、もうすこし新しい発見についてお話しましょう。『日本書紀』・斉明天皇四年項です。

「是の月に、阿部臣(名を闕せり)を遣わして船師一百八十艘を率いて蝦夷の国を討つ。阿部臣、飽田・淳代(ぬしろ)、二郡の蝦夷二百四十一人、その虜三十一人、津軽郡の蝦夷一百十二人、その虜四人、膽振鋤の蝦夷二十人を一所に簡び集めて大きに饗たまい禄賜う。即ち船一隻と五色の綵帛とを以て、彼の地の神を祭る」

この文章は非常におかしいのですね。皆さん「おかしい」とおもいませんか? まず阿部臣の「名を闕(もら)せり」がおかしい。斉明四年といえば、書紀成立のわずか六十年まえなのに、有名な将軍の名前がわからない。次に阿部臣は水軍百八十隻を率いて蝦夷の国を討った、討ったのはよいが、やったことというのが「饗(あへ)たまう」、討伐といっておきながら、いきなり御馳走する、とは明らかにおかしい。私はここの第一行目(〜蝦夷の国を討つ)と第二行目(阿部臣、飽田)の間に大きなカット、カッティングが行われていると考えます。この間に討伐譚がいろいろ書いてあったのだが、大和朝廷の記事でなくて具合が悪いのでバッサリ切り落としてしまったのだと考えます。普通に考えようとすると討伐に行って、ごちそうするのが説明がつかず、学者たちはこまっているのですが。次のキーポイントは阿部臣に対して味方の蝦夷と敵の蝦夷がある、「その虜○○人」というのが敵の蝦夷です。味方の蝦夷というのは、部下の連中である。つまり、阿部比羅夫は越の蝦夷の首長か将軍であって、だから朝廷(九州王朝)の臣という位をもっていたのではないかと考えられます。(別に詳述)つまり蝦夷の国の統一戦争、これが『日本書紀』に繰り返しあらわれている。そうすると蝦夷の国の実態が浮かんできます。この話は安倍氏が蝦夷国を統一した戦争である。わたしは、統一戦争を行って成功した話を(九州王朝の史書『日本世記』から)『日本書紀』に転載したものであると理解したのです。(『日本世記』は高麗の僧・道顕著。斉明六年項引用。)

次に、最後の大きな問題が出てまいりました。それは同じく『日本書紀』宣化天皇元年項であります。

「夏五月の辛丑の朔に、詔して曰く、『食は天下の本なり。黄金萬貫ありとも飢を療すべからず。白玉千箱ありとも、なんぞ能く冷を救わむ。それ筑紫の国は、遐(とお)く迩(ちか)く朝にいたる所、去来の關門にする所なり。ここを以て海表の国は、海水を候して来賓し、天雲を望んで貢を奉ず。胎中之帝(ほむだのすめらみこと)より、朕が身にいたるまでに、穀稼を収蔵して儲粮を蓄積せり。遙かに凶年に設け、厚く良客を饗す。国を安んずる方、更に此に過ぐるは無し。故、朕、阿蘇の君(未だ詳ならず)を遣わして、また河内国の茨田郡の屯倉の穀を運ばしむ。蘇我大臣稲目宿禰は、尾張連を遣わして、尾張国の屯倉の穀を運ばしむべし。物部大連麁鹿火は新家連を遣わして新屋の穀を運ばしむべし。阿部臣は伊賀臣を遣わして、伊賀の屯倉の穀を運ばしむべし。宮家を那津の口に修造せよ。また、彼の筑紫・肥・豊三つの国の屯倉、散じて懸隔にあり、運輸せむこと遙かに阻たれり。もし須要(もちい)むとせば、以てにわかに備えむこと難かるべし。亦、諸郡に課し分移して、那津の口にあつめ建てて、非常に備えて、永く民の命とすべし。早く郡県に下して朕が心を知らしめよ。』とのたまう」

ここで言っていることは食糧は天下の基本、民衆の命であり、黄金も白玉も及ばない。近くの国からも遠くの国からも朝廷にやってくる使者は、それは筑紫の国へやって来る。筑紫の国には門があり関所がある。軍備が厳重である。そこで海外の国からは、海を渡り、天雲を望んで貢ぎものを持ってやって来る。次にある「胎中之帝」は「ホムダノスメラミコト」の読み仮名がついて、応神天皇と読ませていますが、そうすると、応神から朕、つまり宣化までは食糧を蓄えてきた、となる。それは凶年に備える処置であり、政治の上でこれほど大切なことはない。おかしくないですか、応神から蓄えはじめたとすると、それ以前の帝は食糧は蓄えなかったのか?、その上、これは凶作にそなえる処置である。そこで家来たちに食糧を運ばせる。河内の国は宣化のお膝元の土地である、そこから米を「筑紫」へ運ぶのであります。その最も近い近畿から運ぶ役の「阿蘇の君」の名前が書紀編者には「いまだ詳ならず」。最も深い関係の人と思われるのに、かえって名前がわからない。次に蘇我の稲目の臣は尾張の連を使って尾張国から、物部大連麁鹿火は新屋の米を、新屋というのはどこの新屋かよくわかりませんが、とにかく運べ。阿部臣は伊賀臣を使って伊賀の国、これは甲賀・伊賀の伊賀でしょう、そこの米を那の津、つまり博多へ運べ。筑紫・肥・豊の米倉庫は遠いし、アチコチ離れていて不便だから、博多へ一つに集めて非常に備えることにしよう。博多へ集めるのに近い九州からが主ではない。ほかの各地(近畿近辺)から博多へ集めよ、そして非常に備えておけば、永らく天下の民衆の命となるであろう、民衆は安らかである。

なにか「おかしい」とおもいませんか?もしこの命令者が宣化であれば、茨田郡(まむたのこおり)、これは寝屋川のあたりでしょう、そこは本拠地である、そこの米を九州人と思われる阿蘇の君に運ばせるとはどういうことだ。私の解釈ではこの命令者は「磐井」である。書紀に筑紫・肥・豊の国に根拠をもっていたと描写され、勢力を張っていた「磐井」が筑紫から命令を出して、筑紫へ食糧を集めさせる話、筑紫を中心とする話、主都の人民を安定させる話である。茨田郡は継体帝が本拠地をおいていた土地と考えられる。継体が招かれて天皇家を継いだとされながら、なかなか大和にはいることができず、大和の周辺にいたことは有名である。継体の陵墓はなぜ茨木・高槻の間にあるのか、南河内ではなくて。それは奥さんの関媛の本拠であり、継体の本拠もそこを中心としていたと考えられる。そこから米を運ばせた、しかも、命令の第一順位である。そうすると、この時の権力の中心は依然として九州であり、食糧調達を命じられた中心的な人物、それは継体であり、また物部麁鹿火であった。こう考えると『日本書紀』の「磐井の乱」の話がよくわかる。つまり食糧供出役として苦しんだ継体・物部が中心となって反乱をおこして磐井を殺そうと計画する、そこで磐井をやっつけることができたら、長門から東は継体のもの、西は物部麁鹿火おまえがとれ、などという約束の話がありましたね、反乱の計画はもっているのだが、表面は、味方として、米の運び役として博多へ上陸し、チャンスに乗じて継体側が磐井を攻めた。だから書紀の「磐井の乱」の記事には博多への上陸作戦の話がない。突如として攻撃に移っている。そして三井郡で磐井を斬った。吉野ヶ里にも近い所ですが、そこで斬ったけれども、さきの占領地支配計画は実行されず、わずかにカスヤの屯倉の割譲、これは土地ではなく倉庫の中の米だけですが、それのみで満足した。斬ったあとで形勢は逆転した。これがいわゆる「磐井の反乱」である。(古田『古代は輝いていた』第三巻冒頭参照)

さて、宣化紀の話は磐井が九州に米を集めようとした話を、「宣化の詔」として、“換骨奪胎”され、磐井の言葉が、ここにソックリはめこまれている、信じられないような話ですが、これが『日本書紀」の性格からみると当たり前のことなんでして、『日本書紀』の手法である。その前に、説明しておくべき大切なことをわすれていました。応神にあてられている「胎中之帝」という言葉、これがひとつのキー・ワードであります。「胎」という文字を辞書で調べますと、これは「始」という文字と同じ意味である。しかも「始中終」(たいちゅうしゅう)という熟語がある。これは「始めと中頃と終わり」つまり“物事の全体の経過”という意味である。「胎中帝より朕まで」というのは、“わが王朝の初代の帝から私まで代々”という意味である。帝位は私で終わるわけではないから終はない。「初代から代々ズーッと食糧を大切にしてきた、私も食糧を蓄えよう。」というのである。その「胎中帝」を応神帝と読める形に改文し、くっつけてしまったのですね。

次にまいりましょう。神功紀ですね、神功紀の中には卑弥呼(ひみか)が三回、壷與(いちよ)が一回、但し実名なしに、倭の女王などとして出てくる。この四回とも、同一人神功皇后であるかの形で出ている。出てくる時に「魏志に曰く」などではじまる注は、編者の原注であって後代の注ではない、と、すでに証明されています(田中卓氏等)。ところで神功紀五年項に「朴堤上」が出現しています。「毛麻利叱智」とあるのがそれですが、朴堤上といえば、私がこれまでしばしばとりあげたように『三国史記』に登場し、高麗と倭国に人質となっていた新羅王の兄弟たちを救い出して国に連れ帰る為に、選ばれた人物です。高麗王は説得することにより帰してくれた。次いで倭国へ行くが、説得では駄目とみて、朴堤上は海岸で漁をするとだまして、夜中に王の弟を脱出させる。夜明けになって番兵が気付いて追ったけれども霧にかくれて見失い、追うことができなかった。しかし朴堤上自身は捕えられて、鉄板で焼いて殺されたが人質は無事に帰りつき、新羅王は朴堤上を祭ったと、こういうことが書いてある。韓国では有名な話で、この話を知らない者はいない。日本では、歴史の教科書に出てきませんが。この朴堤上を派遣した新羅王は四一四年に建てられた好太王碑時代の王。朴堤上が五世紀の人物であることは明らかである。この人物がなんと、神功紀にでてくるのです。三世紀と五世紀の人物がごちゃまぜに神功紀にほうりこまれている、三世紀の二人の女王と、五世紀の一人の倭王が神功ただひとりの事として文章が書かれている。あちこちから従来あった材料をとり、結び付けて神功紀をでっちあげたと、こういう話ですね。ですから、神功紀が信用できるとか、できないとか論じる以前の問題で、ムチャクチャですが、これが、実は『日本書紀』の一貫した、史書を作るときの手法である。まあ、ハッキリいえば「偽書」といわざるをえないですね。端的にいえば、「日本書紀は偽書である」、そういうことであります。

住吉大神と金印

さて、これについて、もうちょっとおもしろい後日談があります。それは資料にあるように継体紀六年、ここに実は例の「胎中帝」が二回でてくるのですね。

「それ、住吉の大神ー スミノエとかなが振ってありますがスミヨシと読んでおきます。 ーー住吉大神初めて海表の金銀の国、高麗・百済・新羅・任那等を以て、胎中誉田天皇に授記しまつれり」

ここでは、完全に、応神天皇と読める様にして「本文化」してあります。

もう一ケ所は、

「胎中之帝より官家を置ける国を、かるがるしく蕃の乞うままに、たやすく、賜わらむや」

というところです。

ここの筋道は、住吉の大神が、朝鮮半島の国々を、「胎中帝」なるものに「授記」した。「記」とは“諸侯の文書”ですが、その「授記」した目的はというと、高麗・百済・新羅・任那の国々、これがみな「胎中帝」に従うことを明らかにした、その“証拠文書”を授けた。「胎中帝」とは本来、さきの例のように、わが王朝の初めと、中頃との帝の意味ですから、筑紫の王者は住吉の大神から「授記」された。そのお陰で朝鮮半島の国々が我国に服従することとなった。住吉大神とは何者か? 神話でイザナギが出雲から帰って来て、日向の小戸の橘のアワギ原でミソギをする。そして神様を産む。そのなかで、底筒男、中筒男、上筒男の三神、これを住吉大神という。浪速にも住吉大社がありますが、姪の浜のすぐさき、海の先っちょに住吉神社がある。博多にも大きな住吉神社がある。姪の浜のお向かいの志賀島の志賀海(シカウミ)神社は、底津・仲津・表津の綿津見三神を祭る。その宮司は安曇氏である。ところがその志賀島には何があったか?「金印」が出た。わたしたちは金印が、なんであそこから、あの小さい島から出たのか分からなかった。

しかし、そこは志賀海神社の境内であった。その神域にあった。わたしは今度はじめて気がついて恥ずかしいような気持ちがしたのですが、この当時朝鮮半島の国で「金印」を貰った国がありますか? どうも、ないですね。銅とかはともかく、金はない。金印というのは、委奴国王に授けられた。わたしは「イド国」と読み、博多の王者のこととしますが、後漢の光武帝は、博多の王者を承認した。それはつまり、東夷の、その国々の支配を中国の天子がみとめるという意味あいがある。とすると、金印を貰った国に対しては、東夷の国々は礼をつくさねばならない。そして金印を貰った事が中国の天子を中心とした、それなりの身分構造を示すのがあの金印ではないか? 後の倭の五王が中国の天子に対して、韓の国々の支配を主張する、その主張の強引さはなにか“気が狂った”ような感じでしょう? それに対して中国の対応がヘドモドしているのです。しかしそれは、突然の「ご乱心」ではなくて、後漢の時代から金印で認めていたじゃないか、そして、卑弥呼女王も親魏倭王として、「金印」を貰ったじゃないか、あなたが漢朝などをうけつぎ、中国の天子を称するなら、当然わが方(倭国)には朝鮮半島南半支配の権利がある、というのが「倭の五王の論理」じゃなかったか。ここまで考えてみて、はじめて驚いた次第です。もちろん、これは現代の政治問題には、全く無関係です。念のため。とにかく「住吉大神のお陰で、金印が貰えた、そしてそれがわが王朝の伝統である」と。こういう、九州王朝側の主張なのです。これが私の今回発見したことの簡略な報告であります。また次の機会に、詳しく聴いていただければ、と思います。今日の話を終わります。(拍手)

これは講演記録です。史料批判は、それぞれの著書でお願いいたします。著書の例は、以下のとおり。

『吉野ケ里の秘密−解明された「倭人伝」の世界−』(光文社、絶版)

『失われた日本−「古代史」以来の封印を解く』 (原書房)

『市民の古代』第11集』へ

『吉野ヶ里の秘密』(KAPPA BOOKS) へ

講演記録 古代史再発見第1回『卑弥呼(ひみか)と黒塚』 三種の神器と『倭人伝』(電子書籍) 解説として

『市民の古代』第2集 卑弥呼の宮殿の所在と稲荷山鉄剣問題 1984年

ホームページへ

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailは、ここから

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“