『志賀島・玄界島』(福岡市埋蔵文化財調査報告書第三九一集)を読む へ

読者へ 読者への回答 ーー吉村徹さんへ 古田武彦古田武彦

一

刺激的な一書に遭った。三浦佑之氏の『古事記のひみつ -- 歴史書の成立』(吉川弘文館、二〇〇七年四月刊)で ある。

ここで扱われている古事記、ことに古事記序文の研究はわたしにとって、六十余年来の関心であった。一九四五年、東北大学の日本思想史科に入学し、村岡典嗣先生の演習において「古事記序文講義」に接して以来である。それは後に詳記する通りだ。

本書の奥書きによれば、氏は一九四六年のお生まれであるという。わたしにとっての「序文研究」開始の翌年だ。奇しき、めぐりあわせと言う他はない。

折しも、今年(二〇〇七)の四月から五月にかけて、わたしは未踏のテーマに立ち至った。ついに懸案の「解決」を見たのである。余人はいざ知らず、わたし自身にとっては“驚喜”すべき解決であった。ことに近年、何回もこの問題を語り、知友から「もう、それは解決していますよ。」といった口吻をもらされたこと、再三だったからである。

折しも、同一のテーマに対して勇敢に挑戦された、この本書に出会った。奇遇という他はない。忌憚なく、わたしの古事記観、古事記序文観をここに述べさせていただく。

二

まず、申させていただかねばなら一事がある。それは本書が、

「古田武彦はいなかった。」

という立場に立っておられることである。

本書にとって一焦点をなす「古事記序文」問題について、わたしには、

「古事記序文の成立について ーー尚書正義の影響に関する考察」

という論文がある。右の一九四五年五月、村岡先生のおすすめにより、演習において「発表」(二回分のうち一回。学徒動員のため中断)したものだ。

後年(一九五五年頃)、草創期の続日本紀研究会(例会)でこれを語り、直木孝次郎氏等のおすすめにより、『続日本紀研究』二 - 八(一九五五年八月)に掲載した論文である。

今回の三浦氏の立論(「序文偽作説」)と深くかかわりをもつ考察であるが、氏の立論中では一切ふれられず、さらに巻末の「参考文献一覧」にもない。

なお、右のわたしの論文は『多元的古代の成立(下)』の『邪馬壹国の展開」(駸々堂、一九八三年刊)に収録されている。

三

古事記研究は、汗牛充棟の世界の中にある。本居宣長の孤独の研究期が過ぎ、明治以降に栄えた。ほとんど古代史を論じて古事記にふれざる者、研究者に非ず、との観さえ呈したほどである。

それゆえ、氏がたとえ自己の立論に深いかかわりありとせよ、わたしの研究に気付かれなかったのも、あるいは「とがむべきに非ず」とすべきかもしれぬ。わたしはそう思う。

けれども、それとは異なる一事こそ、わたしにとって決定的である。それは、

「古田の九州王朝説はなかった。」

という立論を“堅持”しておられるように見えることである。

氏が「古事記序文」の偽作性を論じ、さらに「古事記本文」の“古さ”を論証されようとするとき、その時代(八世紀以前)の日本が、「通説」のように「近畿天皇家、一元」の世界であったか、それともわたしが三十数年にわたって絶えず主張しつづけてきたように、たとえば「九州王朝」中心の時代であったか、それは不可欠の論点をなす。いわば史実の核心にふれるべき問題なのである。

もちろん、氏が断固「通説」の側に立たれること、それは自由だ。

研究者にとって守らるべき根本の自由なのである。当然だ。

だが、それは「異説」の存在を“無視”することのできる“自由”ではない。

わたしの長文の九州王朝論は次の論文として東大の『史学雑誌』(九一 - 七、一九八二年七月)に掲載された。

「多元的古代の成立 ーー邪馬壹国の方法とその展開」がそれである。のち、先述の同名の論文集『多元的古代の成立(上)』「邪馬壹国の方法」(駸々堂、一九八三年三月刊)に収録されている。

その前に『失われた九州王朝』(朝日新聞社、一九七三年刊)があり、単行本としても、文庫本(角川文庫、朝日文庫)としても、幸いに版を重ねてきた(新・増訂本刊行のプランもある)。

これらの存在を一切無視し、「異説はなかった」かのような体裁をとられるとしたら、学術研究者として「?」である。もし、出版社側(吉川弘文館)がそれを“許容”したとしても、著者は研究者の良心において、いさぎよくこれを斥けらるべきではあるまいか。わたしはそう信ずる。

四

右のような、先行論文の「無視」は、遺憾ながら氏の立論の根幹を犯す“矛盾”を招いたようである。次にのべよう。

第一、本文と序文との“きりはなし”について。

氏の立論の基本は次の一文に表わされている。

「『序』は、ほとんど無名の古事記を権威化することになった。ところが、『序』が書かれた時代には、『序』という体裁と『上表文』の体裁とが混同しており、書き上げられた文章は、八世紀初期にはありえない、『上表文』のかたちをもった『序』になってしまった。」(一三五頁)

その主張は、本書の中で再三繰り返されている。たとえば、「古事記の『序』はあとになって付けられた。その時期は九世紀初頭と考えられる。」(一三九頁)

それに対し、本文については、その「古層性」を力説される。

「古事記本文は、七世紀後半には成立していたということを述べてきた。(中略)『序』は、本文ができて百数十年後の九世紀初頭に、『上表文』の体裁をとって付けられた。」(一四八頁)

右のように、本文を「七世紀以前」とし、序を九世紀初頭におこうとする氏にとって、「本文と序の切りはなし」は不可避のテーマである。それについて西條勉の「偽書説後の上表文」(『古事記の文字性』」一九九八年)を引き、次のように言われる。

「古事記では『序』とされる文章が、じつは『上表文』の体裁をとっているという批判は、ほとんど誰も反論できないのである。」(一〇七頁)

このように、強烈な断案の“もと”とされているのは、序文の先頭の「并序」という表記だという。このような表記は勅撰詩集が編纂される弘仁(八一〇〜八二四)のあたりとするのが妥当、という西條説に氏は同調されたのであった。しかしながら、わたしの「古事記序文」に関する論文の、一つのキイ・ポイント、それはこの「序文と上表文との共在」が、中国(唐)の先例に依拠していること、この一事の詳細な論証にあったのだった。

第二、「尚書正義」の先例について。

古事記序文が、中国の五経正義にもとづいていること、それは研究史上の「常識」であった。すでに山田孝雄(よしお)氏が「古事記序文講義」で述べ、武田祐吉氏が「古事記研究帝紀攷」で展開した。村岡先生の演習(一九四五年四月)も、この山田論文をテキストとしていたからである。

けれども、先生は「和文中心」主義的理解の立場であり、また山田・武田氏ともに、「修辞上の影響」説を出なかった。

わたしはこれに対し、両書の間には「成立上の内実」において深い関係あり、としたのであった。

まず、両書の関係を、武田氏のあげた表によって示そう。

| 義表 | 記序 |

| 1混元開闢 | 1混元既*凝 |

| 2雖歩驟不同 質文有異 | 2雖歩驟各異 文質不同 |

| 3稽古以弘風 | 3稽古以縄風猷於既*頽 |

| 4邦家之基 王化之本 | 4邦家之經緯 王化之鴻基 |

| 5伏惟皇帝陛下 得一繼明 通三撫運 | 5伏惟皇帝陛下 得一光宅 通三亭育 |

| 6御紫宸而訪道 坐玄扈以裁仁 | 6御紫宸而徳被馬蹄之所極 坐玄扈而化照船頭之所逮 |

| 7府無虚月 | 7府無空月 |

| 8名軼於軒昊 | 8道軼軒后 |

庶*は、手偏に庶。[才庶]JIS第3水準ユニコード646D

右の対比によっても、両書の類似が「偶然」などではありえないこと、明白である(他にも、「削偽定実」「採庶*」「経緯」等の用語も「義表」(尚書正義)と相対応していることを示した)。

今の問題は、次の一文だ。

「序は、当に此の書を作るの意、即ち当篇の作為なり、序を観て昭然として意義顕れ見る。・・・・然るに、此れ本、詔を承けて作る。作り畢おわって当に上奏して之を聞知す可し。」(尚書正義、一六頁)

右を引文し、わたしはつぎのように述べた。

「正義が孔安国の尚書序ではあるけれども『承詔両作』ったものであるから『上表』の体を兼ね備えていると指摘していることが注目せられる(正義は尚書序の作者孔安国を武帝博士とし『亦既定説』だった以上、『当以聞於帝』が当然としている)。

記序が明らかに太安万侶の上表文でありながら、『古事記序』と書かれてあることが多くの古事記注解者をして困惑せしめ来った所であるが此の正義の説例によれば何の疑問もないのである。然も其記序が正確に正義の云う『序』の体裁を以て結構されている事が興味深い。」(二〇七頁)

右で「正義の云う『序』の体裁」というのは、尚書正義に、「序は、尚書の存亡註説之由を記する。」(二頁)とあるのを指しているのである。

西條・三浦氏がこの一文に接しておられたならば、先のような「断案」は容易には記しがたかったのではあるまいか。

わたしは昭和三〇年前後、大阪の続日本紀研究会(例会)でこれを発表し、『続日本紀研究』二 - 八(昭和三〇年八月)に掲載していただいた(例会出席者は、直木孝次郎・田中卓・井上薫・吉田晶等の諸氏)。

第三、「古事記」の書名について。

右の論文では「古事記」という、肝心の署名もまた、この尚書正義と関連を持つ可能性が高いことを述べた。

「今より本昔、古と曰いう。(二頁)

「書は言有るの記」(一頁)

すなわち「古事記」と「尚書」(書経)とは、同義語なのである。

一見、偶然の一致視せられやすいのであろうけれど、実は両書の成立事情もまた、「酷似」しているのである。

まず、尚書正義の場合は次のようだ。

(1) 秦の始皇帝の「焚書坑儒」によって、多くの経典が失われた。

(2) 前漢の世となり、孝文帝(前一八○〜一五七)はこの復旧を志した。太常(宗廟礼儀を掌る官)が臣下の晃錯に命じて、老人伏生の記憶を復元させた(壁中に隠匿されていた経典以外の「本経」)

(3) 伏生は記憶力にすぐれ、「文を諦すれば、即ち熟す」という人物であった。すでに九〇才に至っていたが、その「習誦」するところを、鼇*錯がこれを記録した。伏生は経を採らずに口授した、という。

鼇*は、敖の代わりに日。JIS第4水準ユニコード9F02

右の「誦文則熟」や「習誦」の用語が古事記序文に転用されていることは明らかだが、それだけではない。古事記序文の場合、

(1)天武天皇が、記憶力にすぐれた青年、二十八歳の稗田阿礼に命じて古事・伝承(「帝皇の日継及び先代旧辞」を「誦習」させた。)

(2)元明天皇が太安万侶に命じ、(すでに老人となっていた)稗田阿礼の「誦習」していたところを「口授」させ、安万侶がこれを記録した。

(3)和銅四年九月十八日、元明の詔が下り、翌年正月二十八日、安万侶はこの古事記を完成し、元明天皇に献上した。

右の二つの経緯が、用語と共に、いわば「相似形」をなしていること、疑えない。とすれば、今問題の「尚書」と「古事記」の書名の意義が一致していることもまた、「偶然の一致」とは称しえないのではあるまいか。

この「書名」問題は、次の一点を提示する。

「『古事記』という書名と、古事記序文と、共に同一の発生源をもつ。 ーーそれは他でもない、尚書正義である。」と。

ここでも、氏の企てられた「古事記本文と序文の切りはなし」は困難なのである。

第四、古事記本文と尚書正義について。

問題は、「書名」だけではない。本文の内容に関しても、両書の間には「関連」が存在する。

尚書正義本文には「三皇五帝」を論ずる一説がある。

「月今、春は太昊と日う。夏は炎帝と日う。中央は黄帝と曰う。次に依りて以て三皇と為す。・・・・月今、秋、少昊と日う。冬、![]() と曰う。此れより、五帝と為す。」(六頁)

と曰う。此れより、五帝と為す。」(六頁)

![]() の[端頁](せん)は、立つ無。JIS第3水準、ユニコード9853、[王頁](ぎょく)は、JIS第3水準、ユニコード980A

の[端頁](せん)は、立つ無。JIS第3水準、ユニコード9853、[王頁](ぎょく)は、JIS第3水準、ユニコード980A

ここでは「三皇を含んでの五帝」説が唱えられている。そして「皇、亦帝」の理のあることを強調しているのだ。これは、中国側でも、一種特異の説であり、決して「通説」ではない。

ところが、古事記本文もまた「三神を含む五柱を別天神」とする。

天之御中王神、高御産巣日神、神産巣日神 ーー三柱

宇摩志阿斯詞備比古遅神、天之常立神 ーー二柱

「上の件の五柱の神は、別天つ神」と、結ばれている。このような神名列示法が決して、“一般的”ではない、特異なものであること、日本書紀と比較すれば、一目瞭然である(神代の巻)。

右の尚書正義の特異な表記と、この本文との一致は、これもまた「偶然の一致」であろうか。前記のような「用語」と「成立経緯」の共通性から見れば、やはり偶然とは見なしえないのである。

では、誰がこのような「本文への改変」を行わしめたのか。この問いを立てれば、他の回答は求めにくいであろう。然り、天武天皇その人である。太安万侶が、

「二気の正しきに乗り、五行の序を斉ととのへ、・・・・明らかに先代を観みき。」

と賞美した、その天皇だからだ。ことの性質上、一史家たる太安万侶ごときの「小手先の改変」とするのは、あまりにも(古事記にとって)重大な「書き変え」の姿がここに見られるのではあるまいか。

ここでも、序文と本文とは「不可避」「不可別」の緊密な関係に立っているのである。

第五、問題の本質と深層。

ここで課題を一変し、わたし自身が今年(二〇〇七年)の四月から五月にかけて到達した「発見」について語ろう。

それは「古事記序文」に現われた、中国の天子と日本の天皇との「比較」問題だ。

(その一)天武天皇について。

序文に、この天皇について、

「道は軒后に軼すぎ、徳は周王に跨こえたまひき。」

と訓まれてきた。しかし、それは「誤訓」であろう。

「軼」は「わだち」の意である(諸橋、大漢和辞典)から、“「軒后」(黄帝)の定めたわだち(陰陽五行の道)をうけつぐ”の意ではあるまいか。

次の「跨こ」も、「誤訓」だ。「跨」は「よる」「據取する」の意であるから(同右)、“「周王」(文王、あるいは武王)の徳に依る”の意であろう。

右は、天武天皇が「陰陽五行」という中国発生の理論をよく体得していた、とする、前述の叙述とも対応しているのである。決して「黄帝や周王よりすぐれていた」などという意味ではないであろう。

問題は、現在の天子としての元明天皇に対する「賞美の辞」である。

「名は文命よりも高く、徳は天乙いつにも冠りたまへりと謂いひつ可し。」

「文命」は、夏の禹王。堯・舜・禹という三代の聖天子、夏王朝の創始者とされる。いわば、中国の天子の初代だ。「天乙」は殷の湯王。夏の暴虐の天子とされた桀けつ王を亡ぼし、日に三たび吾が身をかえりみたという、理想の天子とされる。

元明天皇は、そのいずれの天子より、「有名」であり、「徳」も、より上に立っている、というのだ。

この文面は、先の天武天皇の場合と異なり、「訓みちがえ」などではない。これ以外の理解のしようがないのである。これが問題のポイントだ。わたしはそう考えた。

このような理解は、わたしだけではない。漢文を読む力のある人なら、誰人にもこれ以外の「読み方」はありえない。当然、元明天皇の前でこの「上表文」が読まれ、奉呈されたとき、またそのあと、朝廷の貴族と官僚たちはこれを知った。読んだ。そして理解したのである。

そのため、必然の「?」が生じた。

「中国側がこれを読んだら、どう思うか。」

当然、極度の「不快感」をもつであろう。否、「憤満心」をもってこれに対する。 ーーこれは確実と思われたのではあるまいか。

それは当然、次のような「恐れ」へと結びついた。

「中国(唐)側は、日本征伐の軍を発し、大和に侵入するのではないか。」

と。この恐怖心は、決して「杞憂」などではなかった。

なぜなら、白村江の戦いは新羅と高句麗・百済との国境紛争から始まった。新羅側が唐にこれを“訴えた”ところ、その「反応」が唐側の大軍投入となったのである。その結果、

「顕慶五年(六六〇)大いに其の国を破り、義慈及び太子隆。小王孝演、偽将五十八人等を虜にし、京師に送る。(旧唐書、百済伝)」

というように、百済の王者や王子や大官が捕縛され、“みせしめ”のように唐の都、長安へと連れ去られたのであった。著名な事件だ。これが倭国と唐との「白村江の戦」の発端をなす事件だった。倭国は百済と同盟関係にあったからである(この件は、別に詳述)。

ともあれ、唐は新羅側の「訴え」(国境紛争)を「口実」として“侵入”したのである。東アジアの各国の統治者は“ふるえあがった”ことであろう。「明日は、わが身」と思ったからである。そのような状態の中で、(その後の)この「古事記序文」が出現した。これに「危険」を感じなかったとすれば、その人(貴族、高官)こそ、むしろ「鈍感」にすぎるのではあるまいか。わたしはそう思う。

後世の話であるが、有名な「国家安康」事件がある。豊臣秀頼が方広寺大仏殿の鐘楼の銘文に刻ませた吉祥句だ。だが、それを「口実」として徳川家康は大軍を発し、豊臣家の“息の根”を絶ったのである。「実は、あれは。」などという“言い訳”無用の世界なのである。

第六、日本書紀と続日本紀の二大欠落。

古事記を論ずる際、問題の根源をなす「二大欠落」がある。

その一つは、日本書紀の天武紀に「古事記関係の記事」が存在しないことである。稗田阿礼の名前も、天武の詔も、皆無なのである。

その二は、続日本紀の元明紀にも、同じく「古事記関係の記事」はない。和銅四年の項にも、「元明天皇の詔」がない。和銅五年の項にも、太安万侶の「古事記献上」の記事もない。彼自身の名前すら、これらの項に皆目姿を現さないのである。不審だ。

この不審こそ、従来の「本文、偽作説」と「序文、偽作説」の源泉であった。なぜなら、その立場に立ては、右の「二大欠落」は全くの矛盾解消だからである。

しかし逆に、「本文、偽作説」と「序文、偽作説」が成り立たない、となれば、この「二大欠落」のもつ重味は決定的だ。

だが、わたしの提起した「“唐の怒り”への恐怖」、この立場に立ては、右の二大欠落は当然である。

「天武の詔」や「元明の詔」すら“消し去る”力、それは八世紀の中葉の元明・元正朝の実力者たち(藤原氏)以外に存在しえないのではないか。わたしはそう思う。

もちろん、一つの「便法」としては、「序文」のみを消し、「本文」は生かす。そういう手法も考えられよう。しかし、それには二つの難問がある。

その一つは、漢文の「序文」とは異なり、「本文」の方は、彼等(朝廷の有力者たち)は、独特の「万葉仮名」で書かれているため、十分には「読み取れ」なかった、という問題。

その二つは、序文に太安万侶が書いているように、「本文も、序文と同一の精神や立場で書かれている」可能性は充分にある、という、問題。

したがって彼らは、

「本文も、序文も、共になかった。」

という、いわば「抜本的な対策」をとることとなったのであった。

彼等の唯一の誤算、それは太安万侶自身が、「全面焼却」や「全面破棄」を実行せず、やはり、いずこかの「壁の中」に埋蔵していたため、南北朝時代(応安四〜五年、一三七一〜二)に至って名古屋の「真福寺本」として姿を世に現わしたことだったのである。

第七、「削偽定実」について。

新たな論点に向かおう。序文に有名な一句がある。

「故それ惟これ、帝紀を撰録し、旧辞を討覈かくして、偽りを削り実を定めて、後葉に流つたへむと欲おもふ。」

だ。その前提となっているのが、

「朕われ聞く、諸家の齎*る帝紀及び本辞、既に違たがひ、多く虚偽を加ふと。」

齎*は、齎の略字。ユニコード8CF7。士編に口二つ入れ、下が貝。

である。

ズバリ、言おう。七世紀後半、天武の時代、それは白村江の敗戦の直後、といっていい時期だ。十年か、せいぜい三十年。今回の敗戦後、その頃を考えてみたらいい。いわゆる「日本占領」の形ではないけれども、唐軍がくりかえし「筑紫」へやってきていた、その直後である。もちろん、天智の没後、唐軍の「全軍」が引き揚げたなどとは、わたしは信じない。日本書紀の天武紀冒頭には、

「(天武元年五月三十日)庚申に、郭務宗*等罷まかり帰りぬ。」

宗*は、立心偏に宗。JIS3水準ユニコード60B0

とあって、そうとればとれる(全軍帰国)“てい”で書いてあるけれど、反面、郭務宗*等の少数が「天智入滅の報告」のために帰国した、ともとれる。そういう「書き方」を、日本書紀はわざわざ採用しているのだ。その真意は読者に察せしめよう、という形である。

ともあれ、そういう時代だ。この時期における「偽」とは何か。「実」とは何か。

言うまでもない。北朝系の唐王朝の側の歴史が「実」であり、南朝系の「宋・斉・梁・陳」側の歴史が「偽」だ。疑うべくもない。

いわんや、その南朝(陳)の滅亡後、「日出ずる処の天子」などと「偽称」した、南朝系の(九州王朝の)天子の歴史など、一切「偽」として削る、という宣言なのである。

だから、古事記には「倭の五王」も「日出ずる処の天子」も出てこない。当然だ。

それどころか、倭国(九州王朝)は、六世紀初頭、すでにその「南朝」とも、“仲たがい”していた。「宋・斉」時代と異なり、「梁・陳」は「倭王」を“差別”した。新羅や百済には「大将軍」号を授けたのに、倭王には「征東将軍」だった。「大将軍」ではない(百衲廿四史版。現代の標点本は北京、台湾系とも、「大」を補う。誤刻である)。

そのため、「梁・陳」の時代、新羅・百済と異なり、「倭国」の出現はない(梁書、陳書)。

以上のような経緯の中から、「九州年号」(五一七〜七〇一)が生まれ、やがて「日出ずる処の天子」の「自称」に至るのである。

それゆえ、この「六世紀初頭以来」を「偽の歴史」の「偽期」として、スッパリと古事記(本文)から“削除”したのである。本文が明白にそれを示し、序文の宣言と見事に対応していたのである。

以上のような、わたしにとっては当然の視野、この三十余年の講演や会誌で力説してきたところ、そのような「歴史学」と「歴史研究」を、氏はスッパリと切り落とされた。

「古田の九州王朝説はなかった」

という“たてまえ”をとられたのである。そのため、この鮮烈な天武の時代的宣言を以て、たかだか「aの皇子は后妃cの子」とは、“あやまり”で「dの子」“ただしい”とか、「e天皇には三皇女があった」とあるのは、「二皇女」が正しい、とか、要するに「正誤、校正表」のような「正誤なおし」の役を天武に“押し付ける”、そういう本居宣長以来の「伝統」、要するに「近畿天皇一元主義者」の「陥穽」の中に、氏の研究もまた、遺憾ながら陥らざるをえなかった。わたしにはそう見えるのである。

第八、「日本書」問題について。

氏は、神田喜一郎の旧説に依拠し、「日本書紀」は本来、「日本書」であった、とされる。

「その奏上された『紀三十巻』に記されていた書名は、すでに神田喜一郎が見抜いている通り(「『日本書紀』という書名」)、「『日本書』という題名の下に、小字で『紀』としるし、これが『日本書』の『紀』であることを表示しようとして『日本書紀』とあった。それが転写されるうちに、『日本書』と『紀』とのあいだの余白が詰まり、『日本書紀』になってしまったのである。嘘のようだが、この神田の見解は動かない。」(一五頁)

いかにも、文献書誌学の「職人芸」的な神田案は、岩波の月報(日本古典文学大系「日本書紀」一九六五年)に書かれたものだが、それを氏は「動かない」と称して“権威化”された。

けれども、四十余年たった現在の目で見れば、これはやはり“うがちすぎ”だった。ハッキリ言えば、「誤案」だったのである。

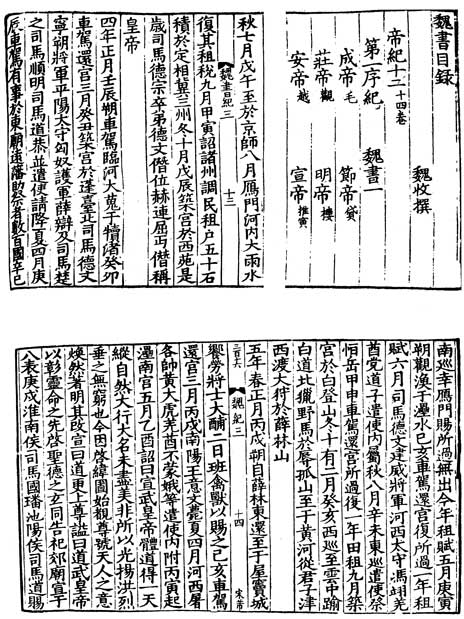

論より証拠、左の図を見てほしい。

ここでは「魏書」と「魏書紀」(魏紀)という表記とが共存している。両者、矛盾する概念ではない。八世紀の元正朝、日本書紀を作製したとき、直接の「模範」とされたのは、他ではない、この魏書だった。北朝系(隋・唐)の始源の王朝だった。それが北魏である。

ここでは、登国元年(三八六)に始まった道武帝を始皇とする「北魏」であるが、それ以前の「鮮卑時代」の王名を、すべて「〜皇帝」の名で列記している。すなわち、日本書紀が“ならった”手法だ。

また魏書では、夷蛮伝の中に「高句麗」や「百済」「新羅」はあるけれど、「倭国」はない。なぜか。

「倭国は北魏に対して朝貢の礼をとらなかった」

からである。だから、

「倭国はなかった」

という立場を断固つらぬいているのである。“見事”だ。例の高句麗の好太王は出現している。しかし、その好敵手だった「倭国」はなかったこととなっているのである。

古事記本文は、この“見事”な姿勢をストレートに反映した。それが「削偽定実」の天武宣言だ。

だが、その“徹底した実行”によって、逆に不都合が生じた。なぜなら、史記・漢書・後漢書・三国志・宋書とつづく、歴代の中国史書との「接点」が全く“消えて”しまったのだ。一見、スッキリはしているものの、「中国(唐)の国」から見ると、物足らない。いわゆる歴代の正史の(東方の)一端につらならないのである。

ここに、古事記が捨てられ、日本書紀が新たに「作られる」べき、もう一つの理由があった。「中国の天子への優越」という、許すまじき「大義名分」問題と同時に、より実際的な、「東アジアの歴史の中の日本」という大視野に“答える”必要があった。それには、「実在した九州王朝」の史書から“切り取って”近畿天皇家一元の歴史を「構成」すべき苦肉の策が必要となったのだ。

そのため、元明・元正期にわたって繰り返された「山沢亡命」問題、彼等が蔵していた「禁書」問題、それらについてもわたしはすでに繰り返し講述してきた。しかしそれはまた別の機会へとゆずらねばならぬ。

ともあれ、最後に切言する。

「古田は実在した。」

「九州王朝論もまた実在した。」

このような明快な事実に立って自論を再構築されること、これ以外の道はない。いかに教科書や大出版社がそれ以外を氏に強いたとしても、全人類の視野の中では決して許されず、存在しえぬ“逃げ道”にすぎない。実在した記録や歴史を消して許される公権力など、空しい。結局この地上に永続することはできないのであるから。

(完)

『志賀島・玄界島』(福岡市埋蔵文化財調査報告書第三九一集)を読む へ

ホームページ へ