和田家文献は断固として護る(『新・古代学』第一集)へ

古田史学会報14号 へ

和田家絵画の史料批判 「筆跡鑑定」の史料批判<序説>

古田史学会報 1996年 6月 1日 No.14

和田家絵画の史料批判

--- 「 八 十 八 景 」 の 異 同 を め

ぐ っ て ---

古 田 武 彦

一

史上まれに見る「濡れ衣」をこうむったもの、それが和田家文書である。文書研究及び歴史学の研究史上、この「えん罪」事件は永く語り伝えられることであろう。

かつて明治の親鸞研究界において「親鸞架空の人物」説が“隠れた定説”の観を呈していたという。さらに大正十一年に出た、中沢見明の『史上の親鸞』は、従来の親鸞伝上の「矛盾」をおびただしく摘出して、いわゆる「親鸞」その人に属すると見られていた事項の数々が、実は到底信憑し能わぬ

ていのものにすぎぬこと、それらに委細を尽くして論弁を加えたのであった。

しかも、見明は教団内部の人であったから、その論駁はいわば「内部告発」の意義をもったのである。

もはや現在の親鸞研究界の水準において、これらはそのほとんどを再反論され了ったと言っていいであろう。山田文昭氏から赤松俊秀氏を経て著者(古田)等に至る諸論文がそれをしめしている。(古田『親鸞思想ーーその史料批判ーー』参照)(注1)

今回の和田家文書「偽書」説の場合、藤野七穂氏の論文「“和田家文書”の史料的価値についてーー採録・書写 奥書および人物を中心にーー」(『季刊、邪馬台国』五二号、一九九三秋号)は、右の中沢見明に匹敵する、研究史上の位

置にあると思われる。その検証の詳細なること、或は見明に勝るとも劣らぬもの、とも称しうるであろう。

けれども、その「判断」の帰結(「偽書」説)自体は、中沢見明の場合(主として覚如の『親鸞伝絵』に対する批判)と同じく、否それ以上に(後述)再批判の筆をまぬ

がれえぬものであろう。

氏の論点は多岐にわたるけれども、その眼睛をなす「八十八景の絵画」批判に対し、ここに再批判を加えよう。(当誌の先頭にグラビアとして十五個の絵が表示されている。)

【下図参照、編集部】 別図参照インターネット事務局2000.12.10

<『季刊邪馬台国』五二号巻頭グラヒアより転載>

二

グラビア表示は、三段に分かれ、「北方新社版」「津軽書房版」「八幡書店版」となっている。これを順次「A」「B」「C」と名付ける。

これが五行にわたる。これを順次「○1. 」「○2. 」「○3. 」「○4. 」「○5. 」と名付ける。これによって、各図を特定し、指示しうるであろう。

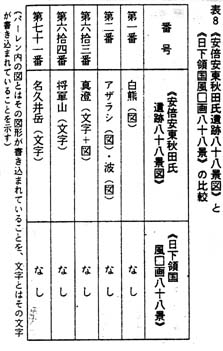

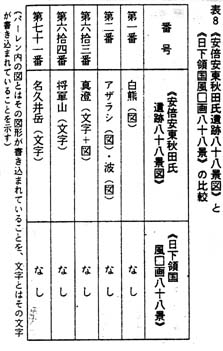

これらの各図(ことに「A」と「B・C」)の間には、図柄上の誤差がある。それを藤野氏は次のように指摘している。 上欄(「安倍安東秋田氏遺跡八十八景図」)が右の「A」であり、下欄(「日下領国風□画八十八景」)が右の「B・C」に当たる。要するに、「A」にない図柄や文字(白熊から名久井岳まで)が「B・C」に現れているのである。

しかも、「A」が一九八六年(一九八五撮影)、「B」が一九八六年刊、「C」が一九九〇刊であるから、「一九八六(昭和六十一年)」頃に、この「変動」があったことになる。

これを藤野氏(及び『季刊、邪馬台国』編集部のグラビア解説)は、「和田喜八郎氏の加筆」と見なすわけである。

三

先の表について、藤野氏等に「逸漏」のある点を、先ず指摘しておきたい。それは「○3. 」に関するものである。

指摘された「真澄(菅江真澄)像」の有無は目につきやすいけれど、目立たぬが、史料批判上、重大な意義を帯びるのは「樹木」の有無である。屋根(大きい方)の左上に「樹木の上部」が描かれている(B・C)のに対し、Aでは、ない。

また同じく、「A」では「番」の字の左に「樹木」が“接して”描かれているのに対し、(B・C)では、ない。

藤野氏たちの“見のがした”この事実が、やがて重要な意味をもつこと、後述のごとくである。

四

さらに、藤野氏らが全く“見のがした”図もあることを、ここに指摘しておきたい。それは「五十番、大峰山」の図である。 「罪障除之断崖、役小角道成之地」と表記してあり、その断崖の画が描かれているけれど、その中腹に岩がやや突出しており、その左に「岩マワリ」の傍記がある(B・C)。これに対し、Aには、ない。

この問題のもつ意味は、先の各表示と同等であるけれど、藤野氏らの「事実観察の不徹底」の例として指摘する。

【五十番、大峰山】(A、北方新社版)

【五十番、大峰山】(C、八幡書店版)

五

このテーマに関する、藤野氏らの見解は「加筆」説である。この「仮説」のもつ矛盾点をあげよう。

第一、[○1. 2. ]の「白熊・アザラシ・波」の場合、いずれも画の「主役」ではなく、「傍景」にすぎぬ 点である。[○1.]の主題が角陽、[○2.]の主題が石碑(日下領国・文治・安東)にあること、言うまでもない。これに比すれば、白熊等は、いわば「おそえもの」である。それらをなぜ、Aの「公刊後」につけ加えねばならぬ

か。必然性がないのである。

第二、この点、さらに明白なのは、○3. で藤野氏らの“見のがし”た「樹木」類である。こんなものは、「羽賀寺特有の風物」でも何でもない。それなのに、なぜわざわざ「公刊後」に加筆する必要があるか。全く、ない。

この点、藤野氏は「つまり、本来描かれていなかったにもかかわらず、なんらかの必要性があったため、『真澄』像を付加することを思いついたと見られるのである。」(一六二ページ下段)と言われるのであるから、同じ図の中の「樹木」の「加筆」についても、「なんらかの必要性」を解明しなければならぬ

。 おそらく、困難と言わざるをえまい。

もしその「困難さ」を知る故に、「樹木の有無」という対比上の事実を知りながら、対比表から「カット」したとすれば、当世流行の「隠匿」の手口ということになろう。

しかしわたしは、単なる「藤野氏らのずさんさ」として、善意に解しておきたい。

すなわち「故意加筆」説は、「真澄像」だけなら、一見うまく説明できそうに見えても、この「樹木」問題が入ってくると、にわかに晦渋な解説と化せざるをえないのである。(この点、この図柄を一根拠として、「真澄像」加筆説を拡大広説されたものに、同誌内の他の論文“田口昌樹「菅江真澄と『東日流外三郡誌』」”があるが、この「樹木」の有無問題には一顧もしておられない。二五七ページ上段)

第三、もっとも決定的な矛盾がある。それは、[○4. ](「将軍山」)[○5. ](「名久井岳」)という“山名の、図中傍記”問題だ。全八十八景中、背景に山が描かれているのは、五十一図の多きにわたる。“山だらけ”の日本列島だから、当然ともいえよう。問題は、全五十一景中、右の二山(将軍山と名久井岳)を除いて、全く“山名の図中傍記”が存在しないのである。

(ただし「山名・山沢地図」として描かれた「八十七番、東日流中山しるべ」を除く。)

たとえば「十二番」のような、明らかに岩木山とわかる、秀抜の山容を描いた場合ですら、全く、「山名」は書かれていない。他の諸図、同一である。

従ってもし、「公刊後」和田喜八郎氏が新たに「山名傍記」をしようとすれば、他の約五十図、少なくとも主要な山名に対する「傍記」が行われなければならない。あまりにも、“中途半端”なのである。

これに反し、「ことの順序」が逆であるとした場合、きわめて分かりやすい。この二山の「山名、傍記」を「カット」することによって、全八十八景すべて(「八十七番」を除く)「山名傍記なし」となり、きわめてスッキリする。これが「A」たる北方新社版の姿である。

六

以上の観察から帰結すべきところ、それは次の一点である。それは、藤野氏の推定とは逆に、「A」こそが「完成形」である。この帰結だ。

この八十八景が、すでに“添削・集合の挙句”としての姿をもつこと、自明である。たとえば「第一番」「十九番」というように「第」字の有無があり(A・B・C共通

)、「拾」と「十」も共用されている。各次・各回の描画が“集合”されて、全八十八景となったものと考えられる。その「最後の添削」段階をしめすもの、それが右の各「有無」なのではあるまいか。全八十八景冒頭の文(「記述」)に言う。

「(前略)本卷ハ祖来史跡ニ基キテ実景セル勝(抹消跡、不明瞭。「勝」か)景書取ナリ。諸国ニ渡ルトモ吾等一族ニ縁リナキ處ハ写 ヲ除キタルニ依テ、日本国史ニ名所タリトモ本書ニ除クモノナリ。是ニ写スハ全八十八景也」

これに「寛政二年五月一日」と記され、

「秋田土崎湊日和見山之住

秋田孝季見取

津軽奥法郡飯積之住

和田壱岐写画」

と署名されている。(A、一一四ページ)

従って「画」は壱岐(吉次)が書き、孝季が「見取」すなわち“監修者”の立場にあったことが知られる。しかも、右の短文中、二回も「除く」の語が出ているように、ひたすら主題の精神に立って「削除」したことがのべられているのである。この立場から見ると、

(一)「白熊・アザラシ・波」のごときは、吉次の「画心」からは“風景画としての添え物”であったろうけれど、孝季の「峻厳なる削除の精神」からは“子供じみたお遊び”めいたシーンとして、「捨て」られた。

(二)[○3. ]の「樹木」の場合、同じく「風景画」としての実景としては、当初吉次の描いたところ(B・C)通 りであったであろうけれど、主題たる「羽賀寺」そのものを鮮明に浮び上がらせる必要からこれらを“削ら”せた。

(三)同じく、[○3. ]の「真澄像」の場合、当八十八景の「遺跡巡見者」として、「秋田孝季・和田長三郎・菅井真澄」の列名が冒頭に出ている(C、八〇七ページ)から、吉次はこの図(羽賀寺)を利用して、他の人(雲水正覚坊)と共に「真澄」像を記入したのであろう。

けれども孝季は「あの(羽賀寺巡回の)さいは、彼(真澄)はいなかった」といった類の批評を加え、その「真澄像」は除かれたのではないかと思われる。(真澄の名そのものを「隠す」意図のなかったことは、右の冒頭の「遺跡巡見者」名中に「真澄」を列記していることからも、明らかである。

(四)「二山」傍記問題は、簡明だ。孝季が他の八十六景には、この種の「二山傍記」の例のないことを指摘し、これを「削除」することを求めたのであろう。その上、「第六番、渡島松前大館跡と将軍山」「廿三番、安東信季が居城、糠部名久井山、都母館跡」とあって、これらと「山名」が重複する。(いずれも「表記」であり、「山名、傍記」ではない。)この点も、指摘したのであろう。要するに、「A」(北方新社版)の方が、スッキリと全体が統一され、完成形としての相貌をもっているのである。

以上の事実検証の結果、そのすべてを一貫して説明しうる仮説、それは次のようだ。

「吉次が“画のすさび”としての風流心で描きしるしたところに対し、孝季が厳正に批判者の目でこれを見、随所に“削除”を求めた。」

これである。

七

はじめわたしは、次のように考えた。「最初(A)、問題の各所は“胡粉(ごふん)”のようなもので、“抹消”されていたのに、のち(B・C)それが剥落した。」と。

これを、和田喜八郎氏に問うたところ、さらに簡明だった。「紙が貼ってあったよ。」と。(一九九六年、五月五日、朝)

確かに、A(「北方新社版」)そのものを子細に検すると、「白熊」や「アザラシ」の周りに「長方形」の“貼り跡”の痕跡らしきものが観察されるのである。

「胡粉」などなら、「剥(は)ぐ」時に、紙面そのものを傷つけるであろうけれど、「紙片」を上端だけ張り付けた場合、容易に剥がれうるのである。

このような紙片貼布の例は、和田家文書全体の中にしばしば見られる。この「全八十八景」の場合も、末尾(C)に次の一文がある。

「自寛政五年五月一日至文政元年七月二日

秋田土崎湊日和見山之住

秋田孝季 見取

津軽奥法郡飯積之住

和田壱岐写画」

これに対する「補注」(八幡書店版)として「底本別紙を末尾に貼布。」の一文がある。「文字があった」ために、“剥ぎ取り”をまぬ

がれたものであろう。実は、「文字のない」場合も、“添削のあと”を記録する、という「役割」をもつ、有用な紙片貼布だった。それに「津軽書房版」は気づかず、“紙片を剥いで”写

真撮影したようである。(「八幡書店版」は、その“紙片の剥がれた”あとの文書を版刻したことになろう。)

八

右の経緯には、師の秋田孝季と門弟の和田吉次の間の、ほほえましい関係がしめされている。

すなわち、いったん厳しい指摘で“風景画”“説明画”的な「余分」を除かせながら、“墨で塗沫する”“一枚全部書き直させる”といった手段をとらず、「削除前」と「削除後」を、共に後代の人々にとって“見うる”形にする。そういう、慎重な配意がしめされているからである。

「自分たちは各神社・仏閣をめぐって文書を書写した。その各文書間に“くいちがい”や“不審点”も多い。しかし敢えてそのままにし、後世の人々の判断に待つこととした。」

といった主旨を、孝季も吉次も、こもごも何回も書き残している。これも、同じきその精神の現われ、といえよう。見事である。

九

この精神を末吉も継承した。

「添削の結果」だけを写す、そういう方法ではなく、「寛政原本」の「紙片添付」の型を、そのまま「明治写 本」中に再現しようとしたのである。

その「紙片の上」からの姿をしめしたのが A(北方新社)であり、「紙片の下」の姿をしめしたものが、B・C(津軽書房版・八幡書店版)であった。

末吉が、いかに祖先伝来の古写本(寛政原本)を敬重し、心血をそそいで副本を作ったか、それが如実に知られよう。

もちろん、末吉・長作の「明治写本」には、“写しあやまり ”や“思いちがいによる誤写 ”の痕跡も、各所に幾多存する。しかし、それは長期間の大量書写の間に生じた、いわば「瑕瑾」であり、彼等の書写

の情熱をささえた根本精神、それは右の「再、紙片貼布」という姿勢に端的に現れている。敬すべきである。

十

和田喜八郎氏の場合、先にA(北方新社)、に公刊されたところと、後にB・C(津軽書房・八幡書店)史料に公刊されたところと批判上“重大な有無

”の存することなど、全く御存知なかった。今回の「偽書」説の側からの問題提起によって、はじめて「問題の所在」を知られたのである。

第一、いったん「公刊」されたものに対して、随所に「意図不明」の、それどころかかえって「不統一」となるような「加筆」をして、それを別の出版社から出す、そんな“うかつ者

”がどこにいようか。しかもそれらは、「真澄」問題を除けば、全く“たわいもない ”変動にすぎないではないか。

「真澄」問題にしても、「既公刊」の後に「加筆」する、などという姑息な手段をとらずとも、文章上「真澄」を加えた新造文をすれば、すむ。「画」がほしければ、全篇「孝季・吉次」と「真澄」とが並んで堂々と行脚する、「三人旅の画日記」を“新たに

”書きおろして「公開」すればすむ。何をわざわざ「既公刊の画」に「加筆」などする必要があろう。少しでも理性のある人なら、この道理の分からぬ

はずはない。

ちょうど、あの高句麗好太王碑「改作」説の場合、「原碑は中国側(吉林省、集安)に存在する。それに日本側(明治の参謀本部、酒匂中尉)が「改ざん」してその上で拓出してもち帰ってきたりしたら、向う(中国側)でそれを調べられれば、すぐ“バレる

”ではないか。」これが理性ある人の常識的な判断だった。しかし学界・ジャーナリズム等、一般 が「改ざん」説の熱に浮かされている間、この常識が通用しなかった。

今回も、同じだ。一方では、あれほど独創的で複雑な一大文書群を「偽作」しうるほどの一大天才が、他方では「公刊後」に加筆したら、すぐに“バレる”ことにすら一切気付かぬ

、極端に「うかつ者」の大馬鹿者。ーーそのような、全く矛盾し切った二つの顔をもつ一大虚像は、熱に浮かされた人に、その熱の期間内でしか通

用できないものなのである。この論文で、人々は一刻も早く熱をさましてほしい。そう願っている。

十 一

最後に、申すべきことがある。「藤野七穂」氏のペン・ネーム使用の問題だ。雅号・匿名・,ペン・ネーム、いずれも、時あってか「有用」であろう。雑誌の「花」を添えるものと言いうるかもしれぬ

。

しかし、当論文のような、他(和田喜八郎氏)の人格の尊厳を根底から傷つけるような中傷、それを「ペン・ネーム」で行うのは全く不当だ。「他を打つ」行為に、自己の人格の尊厳を「賭ける」姿勢が全くないからである。叙述はたとえ“精密”でも、これは「一片の怪文書」である。梓書院は「怪文書」を商売の道具にしてはならない。日本の出版界の恥である。

某新興教団やTBS、また住専等、倫理の怠廃は、今、わたしたちの社会をおおうている。一九九三、六月一日、わたしたち(和田喜八郎氏と共に)がNHKで経験したところは、今回TBSで公開された「番組製作の経緯」と、幾多の点で共通

していて驚かされた。報道における「倫理の怠廃」である。

また、一九八四、九月初頭における梅原猛氏との対談。それは「刊行停止」させられ、「公刊」されなかった。もちろん、わたしはそれを強く望んだのである。徳間書店だ。TBSと同じく、“裏で手が廻った”のである。もちろん、責任者は不明。これも同じだ。ともあれ、「藤野七穂」氏と梓書院に告げる。「日本の社会の名誉のために、人間の倫理に対する違反は、やめ給え。」この一言だ。他に「偽作」説などをあげつらう資格はない。

<注>

(1)昭和五十年、冨山房刊。今回、明石書店(東京、本郷)から再刊

--一九九六年、五月九日 筆了--

「筆跡鑑定」の史料批判<序説>

- - 反 倫 理 を 問 う - -

古 田 武 彦

一

「鬼面、人を驚かす」という言葉がある。

今回、和田家文書「偽書」説の側の、いわゆる「筆跡鑑定」を熟視・検証し、得た結論、それはこの一語だった。

否、より正確に表現すれば、「鬼面、人をたぶらかす」と言うべきであろう。「筆跡鑑定」の「型」だけがことごとしく連ねられているけれど、その内容を冷静に見れば、意外にも「実証」も「論証」も、その基礎をなす事実認識さえもまた、全く存在しなかったのである。

筆跡学は、未だ「学問」として独自の学問領域を確立しているとは言いがたいけれど、当問題の検証は、その確立のため好個の「反面

教師」を提供することとなるであろう。

二

第一、佐々木隆次氏「鑑定」について

氏は「筆跡鑑定一覧」の冒頭に「使用のしかた」として次のようにのべている。

「筆跡を鑑定した結果、特徴のある字を項目別に、見開き二頁にわたり述べている。奇数頁の上欄には和田喜八郎氏の自筆文からの字を掲げ、偶数頁(次頁)には、その他の出版物・文書から、同じ筆癖のある字を掲げてある。」

(『季刊、邪馬台国』五一号、一九九三年春号)

例:「も」の筆跡

氏の「鑑定」の再批判を左に行う。

(A)「流派」と「個癖」の誤認定

氏は「『も』の特徴」として左のように言う。「古来『も』は『毛』を出自として『 毛1→ 』と『

毛2→

』と『

毛2→ 』の二種の筆順がある。しかし上例及び次頁掲出のそれはいずれもみな、前者の『

』の二種の筆順がある。しかし上例及び次頁掲出のそれはいずれもみな、前者の『 』の筆順で書いてあり、後者の『

』の筆順で書いてあり、後者の『 』はいっさい使っていない。」

』はいっさい使っていない。」

右について吟味しよう。

1. 右は、要するに「筆順」の問題だ。横棒二つの方を先に書くか、縦棒を下端から右方へ旋回させる方を先に書くか、のちがいだ。このような「筆順」は、当人がいかなる書風の影響下で「字を習った」か、をしめすにとどまる。当人の「独創」などでは全くない。たとえば、小学校で先生から字を習う。そのときの、その先生の「筆順」が生徒の一生の「筆順」を左右する。これは各自自分の「筆順」について思いかえせば、自明である。このような「筆順」から、「AとB」が同一人かどうかを「判定」することはできない。

2. 逆にいえば、「AとB」が同一人でないことを「判定」できはしても、その逆は、全く無理なのである。「筆跡鑑定の初歩」ともいうべき、この論理に対し、氏は全く“無知”のようである。それゆえ、氏のいわゆる「鑑定」は確定性の乏しい「筆順鑑定」を主柱

として行われたのである。

3. 以下、「な」「る」「ネ」「方」「於」と、全十項の中、六項までこの種の「筆順鑑定」を扱っている。

4. しかも、注目すべきは、氏がしばしば「『方』の正しい筆順は、」(三八ページ)「『方』はすべて『ち』のように筆順が誤りである。」(四〇ページ)といった言い方をしていることである。これは氏の「文字教養」もしくは「基本理念」として、「正しい筆順」という概念が横たえられていることをしめしている。

5. その上で、「あやまった筆順を書くのは、同一人」という、驚くべき「独断の眼鏡」をかけて、当史料群に「武断」を下すこととなった。

6. もちろん、高校や中・小学校の教師として「正しい筆順」なる概念が教育上“必要”もしくは“便利”であることは当然である。わたし(古田)も、高校の国語教師としては、氏の「先輩」に当たる経歴をもっているから、この点よく理解できる。(ただしわたし自身の「見解」は別

にあった。以下の如し。)

7. しかしそれは、あくまで「明治以降」の学校制度の中のことであり、江戸時代の各藩が一致して、統一した「筆順」を共同制定していたわけではない。原則的にいえば、(どの流派を採用するか)各藩・各別

と見なすべきである上、一つの藩の中でもすべて「同一筆順」に統一されていたわけではない。(いわゆる「お家流」の存在は著名。)

8. その上、わたし(大正十五年生れ)の時代には、「墨筆による習字」は小学校では一応行われたけど、すでに中学・高校では、その学習はなかった。敗戦後の世代(後述、和田章子さんなど)では、言うまでもない。

9. 従ってこれらの世代では、「学校以外」における「習字の師匠」が何者か、によって“書風”“筆順”は大きく左右されたのである。

(敗戦前にも、同問題あり。)

10. このように考えてみると、甲・乙二者の「筆順」が共通していたとしても、その両者が同一地方、同一家系等であった場合、「筆順の共通

」から「同一人」という推断を行うことは、全く“ことの道理”を弁別せぬていのものであることがわかる。

11. 右の「道理」は決して単に「言葉の上の理くつ」のみにとどまるものではない。親鸞の系列、道元の系列、日蓮の系列など、いずれも「書風」や「筆順」を共有する例が決して少なくないけれど、その事実をもって「A(親鸞)、B(親鸞の弟子)、C(親鸞の孫弟子)」等をすべて同一人と見なすならば、極めたる噴飯物と言う他はないであろう。

12. 事実、親鸞の筆跡研究史上において、三本山の教行信証がいずれも「親鸞の真蹟」とされてきた時期があった。たとえば辻善之助の『親鸞聖人筆跡之研究』がこれであった。しかし現在では「A、坂東本(東本願寺蔵。親鸞の真筆)」「B、西本願寺本(親鸞の孫弟子段階の書写

)」「C、高田専修寺本(親鸞の弟子段階の書写)」であることが、それぞれ判明した。その結果 、右の「道理」が深く反省されるに至ったのである。「流派の書風や書順と個癖」とを混同してはならないのだ。

これが、現在の「筆跡学の水準」である。

13. しかるに、氏には右のような配慮が皆無だ。あまりにも、ナイーブに、幼稚に、「正しい筆順」と称する“基準”によって眼前の筆跡資料に独断を加え、他(和田喜八郎氏)を「卑しい犯罪者」(「偽書」作製者)へと、無理矢理仕立て上げているのである。

14. この点、氏がもし冷静であり、客観的な筆跡観察者であったならば、次の一点に注意すべきであった。

甲(いわゆる「和田喜八郎氏の筆跡」)の場合、横の二棒の中の上の横棒が著しく右上りのことが多い。

ところが、乙の場合、ほとんどその癖風が存在しないのである。これが甲・乙両者の「個癖」だ。やはり両者は別 人なのである。

以上のような「流派」と「個癖」の異同の問題は、氏の挙げた各例に見られるところである。そのすべてを氏は「看過」した。そして他(喜八郎氏)を「恥ずべき犯罪者」に仕立て上げたのである。(他のすべての諸例については、改めて丹念に詳述する。)

(B) 「誤字の系譜」に対する誤認定

氏は「『於』の特徴」において次のようにのべている。

「『方』はすべて『ち』のように筆順が誤りである。これは、前記『6.方』項で説明してあるから再述しない。

『於』の誤りの焦点は自筆文及び出版物・文書等すべてにおいて『方令*』と書いていることである。『於』が正字なのにすべてにわたって『方令*』と誤っている。」(四〇ページ)

右における氏の「判断の基準をなす思想」は次のようだ。「甲と乙との間に『誤字』が共通 しているとすれば、甲と乙とは同一人である。(もしくは、その可能性が高い。)」と。

俗耳に入りやすい論法だ。だが、筆跡研究史上の経験からすれば、「明白な誤解」なのである。少なくとも、「筆跡鑑定」の未経験者の最も陥りやすい“わな”として、周知のポイントだ。

実例をあげよう。親鸞は名号の「南無阿弥陀仏」の「無」を「旡(キ)」と書くことが多い。これは明白な「誤字」である。「无(ム)」でなければならぬ

。「旡」と「无」とは全くの別字なのだ。

だが、この「誤字」は、親鸞の弟子や孫弟子へと連綿と“伝統”されてゆく。

このように「A・B・C」と各人に「誤字」が「共有」されているが故に、「A=B=C」と言えるだろうか。とんでもない。そんな「判断」をすれば、笑われるだけだ。それが現代の「筆跡学」のレベルだ。だが、氏にはそのような「認識」の存在した形跡は絶無である。「筆跡鑑定者」というにはあまりにも“おこがましい”のだ。

親鸞の場合、「誤字」は右の「旡」だけではない。中国で行われた「欠画文字」(北宋)を、そのまま各所に用いている。これは、中国において「当代」の、或は「当王朝」の天子や皇后などの「名」を避けて「一画」を欠く、という作法だから、日本人の親鸞が“従う”べき道理は毛頭ない。しかし、北宋などの経典中の「欠画文字」を親鸞はそのまま使っているので

ある。「誤記」及至「誤用」だ。

その「誤用」が親鸞の弟子や孫弟子などに“伝襲”されている。すなわち「誤字の共有」だ。

このような現象をとらえて、「誤字共有のA・B・Cは、すべて同一人」という「判定法」に従ったとしたら。もちろん、見るも無残な「誤認識」「誤断」に陥る。氏はまさに、その“好模範”を提供した。

以上のような現象は、もちろん親鸞集団特有のものではない。他の集団も大同小異、一つの陥りやすい“集団慣例”とも言うべきであろう。わたしたちは親鸞やその他の宗教者を「書の師匠」として敬重しているわけではないのであるから、これは「瑕瑾」ともいいえぬ

ものであろう。(中国の「高僧」の場合もまた、インド独自の用語や用字を「誤用」し、それが後来の“伝統”とされているという可能性があろう。)

以上のような、「誤字の史料批判」の立場こそ、今後氏に会得してほしい、その一点だ。

インターネット事務局2000.12.10

方令*は造字です。偏が方、旁が令です。「も」の筆跡のところで再度ご覧下さい。

(C)「書癖」に対する誤認定

氏は「『る』の特徴」について次のように書いている。

「『る』、矢印の部分が極端に引っ込んだ書き方の癖があるため『→る←』の矢印のように上と下の部分が極端に左へ突き出る形になっている。いずれの例も同一である。」(三二ページ)

氏の観察に反し、甲(いわゆる「和田喜八郎氏」の自筆)と乙(他の資料)とは、全く「筆癖」が異なっている。

甲では「る」の冒頭の横棒部分が、ほとんど「右上りの『一』」のような相貌を呈している。最初の例(「自筆1、1行目」)など、その典型だ。最後の例(「自筆7、8行目」)も、それに近い。

これに反し、乙の場合、これほどの形姿は全十二例中、その例を見ないのである。甲・乙が別 人であることは、もはや明白である。これは、甲にとって、目立った「個癖」なのであるから、もし「甲=乙」なら十二例中、全く姿を見せぬ

という事態は考えられないのである。

以上のような、甲・乙の間の「明白な差異」に対し、氏が“気づかない”のはなぜか。

一は、氏が「筆順」といった、きわめて“大まか”な「検証方法」に、その主眼をおいていること。

二は、氏が「正しい筆順に非ずんば、『常人』に非ず」といった、一種の“思いあがった”高い視点に自己の目を“しばりつけ”られていること。

三は、この、いわゆる「自筆」の人(「和田喜八郎氏」)に対し、「予断」をいだいていること。(なぜなら、後述のように、肝心の「自筆」確認の一事を怠って「鑑定」に奔っているからである。)

これらの点が、氏を「誤認識」へと導くこととなった、主たる原因であろう。

「る」の筆跡

第二、編集部(『季刊、邪馬台国』)の誤認識

同誌(五一号)冒頭のグラビア写真による、筆跡対照表を見ると、右の佐々木鑑定と全く共通 の「誤れる鑑認定法」が一貫している。たとえば、次のようだ。

「写真1、一三三六年に書かれた『古文書』も、一九九二年に書かれた原稿も、同じ字を同じように誤っている!」

「写真2、和田喜八郎氏の自筆原稿にも、一連の『古文書』にも、共通の誤字がある」

(写真4、5も、同趣意)

この四文には、先の佐々木鑑定と共通の「誤認識の手法」たる

「誤字が共用されていれば、すなわち同一人」

という「誤った基準」「“わな”に陥りやすい基準」が、何の「反省」も「自己批判」もなく、安易に使用されている。その、無反省な「安易さ」が、最初の文の「!」という感嘆符に見事に表現され切っているのである。

その上、「写真3、和田喜八郎氏の自筆原稿にも、一連の古文書にも、共通の筆癖がある」とされた対照表は、わたしの目には

「甲(いわゆる自筆)と乙(他の資料)とが別人であって、同一人ではない」

事実を証明するための表としか見えないのである。

その詳細は(紙数の関係から)別稿にゆずり、今は「て」の一例を見よう。

甲の場合、最初の横棒部分が「右上りの『一』」のように見える。その上、全体は「人(ひと)」字のような形体となっている。いちじるしい「個癖」だ。

だが、これに反し、乙の場合、或は通常の字体(○2. と○.3 )であり、或は別の「個癖」をしめし(○3. )、いずれも甲(○4.

)の特異の「個癖」とは全く異なっているのである。

他の各字の場合も、右と同様であるが、改めて詳しく、悉く吟味したい。

「て」の筆跡 ○1. 2.

3. 4.

三

最後に問題とすべき肝要点、それは次の一点である。

編集部は、右のグラビア写真の冒頭で次のように書いている。

「編集部では、『東日流外三郡誌』をはじめ、一連の『古文書』の資料提供者である和田喜八郎氏じしんの、長文の自筆原稿を入手した。」

右の一文の問題点は「和田喜八郎氏じしんの、長文の自筆原稿」の一句だ。それは「なぜ」「どのようにして」自筆と認定しえたか。真の「筆跡鑑定」者にとって、もっとも肝心の一点、

「なぜ、それが『自筆』と判明したか」

この一点が一切不明なのである。まるで「編集部の言葉を信じてくれ。」というかのようだ。これでは、一種の「信仰」めいた命題にすぎぬ

。学問ではない。学問なら、「万人の首肯する事実」を基礎とせねばならぬ。「一編集部への信頼」を基礎とするなど、一個人・一党派の類の「主観」ではあっても、学問の客観性とは無関係である。

四

編集部が「和田喜八郎氏の自筆原稿」と銘打った原稿には

「第四章

神秘の宇宙に学んだ信仰と科学」

とある。

この原稿は

「知られざる聖域

日本国は丑寅に誕生した

東日流中山史跡保存会誌

和田喜八郎,著」

という、八章から成る原稿の一部であり、その末尾に

「平成四年二月四日

和田喜八郎」

とある。この点から、編集部は「喜八郎氏じしんの自筆」と判断したのであろう。まことに速断であった。

なぜなら、この八年間、和田氏からわたしのもとへ送られてきた数多くの郵便物・宅急便にはいずれも、差出人として「和田喜八郎」の名があったが、その多くは、娘さん(章子さん)たちの筆跡であり、時々は「喜八郎氏の自筆」による場合もあった。これは、各自、自家のことを顧みれば、何等不思議なことではないであろう。

特に、喜八郎氏の場合、平成二年秋と三年冬に事故で手と指を損傷した(わたしの「秋田孝季自筆」文書要請に応ずる途上の事故であった。当自筆は後日入手ずみ。)。それ以後、特に喜八郎氏は「筆記」に対して強く不便を感ずる身となったのである。そこでわたしは、「和田家文書返却」の受取状などのさいには、「文章部分」はわたしが書き、署名のサインと押印(或は押捺)のみを喜八郎氏に求める。これが通

例となった。最近は、やや回復の状況ではあるけれど、今問題の「平成四年二月」など、いまだ「指の不自由」極まる時点だったのである。(従ってわたしの手元には「喜八郎氏の自筆」として、眼前、指紋押捺の自署名が存在する。)

わたしが喜八郎氏に、当「自筆原稿」(『季刊、邪馬台国』五一号)をしめして問うたところ、言下に「己の字ではない」こと、娘の章子(ふみこ)さんの文字であることを、何のけれん味もない口調で答えられたのである。

また右の「手と指の不自由」という肉体状況から見ても、右の「代筆」はもっとも自然な姿であり、当時の状況に適合しているのである。

(わたしは、わたしのもとに来る筆跡が「一式」でない点から、直接、喜八郎氏に対して右の確認を求めたのである。)

佐々木氏と編集部の、いわゆる「筆跡鑑定」なるものは、文字通りの砂上の楼閣、一片の「猿芝居」にすぎなかったことが今は青天のもとに明白化されるに至ったのである。

これに「裏書き」させられた、各大学の諸鑑定師たちもまた、この一大喜劇の中の笑うべき一役を荷負わされたにすぎなかった。後世の人々への戒めとされよう。

な お、念のため、一言する。もし、佐々木氏や編集部がわたしに対し、「章子さんの筆跡であることを証明せよ。」と求めたとするならば、それは全くの本末転倒である。「証明責任」は、当原稿が「喜八郎氏じしんの自筆」であるとして認定し、公表した側にある。「なぜ」「いかにして」それを「喜八郎氏じしんの自筆」と認定したか、その経緯を詳細に明確に明らかにすべきであり、決してその逆ではない。

五

なお申すべき、もっとも重大なテーマが残されている。それはすでに『新・古代学』第一集の「これは己の字ではない」でのべたように、編集部が当原稿を「不正な方法」で入手したという、その一点だ。喜八郎氏が水沢市公民館の求め(講演)に応じて送った原稿(レジメ代り)を、本人(喜八郎氏)に無断で、別

の用途(“「偽書」作りの犯罪人”という決めつけ)のために「盗手」し、「転用」したのである。断じて許すべからざる「反倫理」の行為だ。最近の「TBS」問題と同質の「反社会」的行為なのである。だから「入手方法」が「隠匿」ーー情報の隠匿ーーされたままなのだ。この不道徳行為がも

し許されるようだったとしたら、必ず、疑いなく、日本社会は際限なく堕落してゆこう。

この「反倫理」と「反社会」行為の上に築かれうる学問もない。法行為もない。この点、佐々木氏と編集部とそれに「お墨つき」を与えた学者たち、そして水沢の市当局の方々に厳しく問い正させていただきたい。

ーーー九九六・五月十五日記ーー

<補>

なお、佐々木氏と編集部及びその加担者たちは、もっとも初歩的な判断ミスを犯している。なぜなら、もし和田喜八郎氏が“憎むべき大量

「偽書」作りの大犯罪者”であったとした場合、その当人が求められもせぬのに、「じしんの自筆」を以て長文の原稿を他(水沢の市関係者)へ送りとどけたりするものだろうか。氏が求められたのは講演であり、「長文の自筆原稿」などではなかった。そんなことをすれば、今回のような「自筆対照の好材料」とされる可能性を、当人は夢にも考えなかったのだろうか。もしそうとすれば、世にも稀な、お人好し無類の「凶悪詐欺師」となろう。およそありうる話ではない。

一方では、質・量とも卓絶した一大和田家文書群を「偽造」し、一世をだましつづけようとする「狡猾さ」、他方では、全く無防禦の行為、疑いをもたぬ

、淳朴極まる善意、この相矛盾する命題を一人格に見ようとするとは。全く支離滅裂の一大虚像だ。これ以上の「創作人物」は、かつて小説史上にもほとんど存在しなかったのではあるまいか。噴飯物だからだ。

この一点こそ、和田喜八郎氏にとって無上の無罪証明である。災い転じて福、氏のために慶賀すべき一件となった。

ーー以上ーー

インターネット事務局 注記2000.12.10

インターネットに掲載するために、 番号や記号を変更してあります。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailは、ここから。

和田家文献は断固として護る(『新・古代学』第一集)へ

古田史学会報14号 へ

古田史学会報へ

ホームページへ

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"