『新・古代学』 第5集 へ

電子書籍(PDF版)「三角縁神獣鏡の史料批判 -- 三角縁人獣鏡論」へ

三角縁神獣鏡の盲点 -- これは卑弥呼の鏡ではないpart2(古田武彦講演会 二〇〇〇年七月九日)

第二章 邪馬一国から九州王朝へ II王仲殊論文への批判 古田武彦 『よみがえる九州王朝』 へ

調査概要1 国分神社蔵三銅鏡の鈕調査概要 1999 年 8 月 古田武彦 藤田友治 谷本茂

調査概要2 島根県神原神社古墳出土「景□三年」銘銅鏡の鈕調査概要 2000 年 6 月 古田武彦 藤田友治 谷本茂

調査概要3 「青龍三年」銘銅鏡二種の鈕について調査概要 2000 年 8 月 古田武彦 藤田友治 谷本茂

方格規矩式鏡の形式についての一考察 鈕孔の向きに注目して 谷本茂

『新・古代学』古田武彦とともに 第5集 2001年 新泉社

三角縁神獣鏡の史料批判

三角縁人獣鏡論

古田武彦

はじめに

わが国において「三角縁神獣鏡」等の銅鏡研究はきわめて盛んである。高橋健自氏や富岡謙蔵(けんぞう)氏、また梅原末治氏、小林行雄氏と相次ぎ、さらに樋口隆康氏や岡村秀典氏、さらに森浩一氏・松本清張氏・奥野正男氏その他、近来の各名をあげ尽くすことができないほどの盛況を示してきた。日本考古学界の一中心研究部門と称しても過言ではあるまい。(1)

けれども、その基礎をなす「銘文」ないし「図様」や「鈕孔」そのものの様態(事実関係)の確認、という基礎作業は果たして十二分に行われてきた、と言うことができるであろうか。

「すでに論ずるまでもなし」という、考古学界の大方の空気はもちろん万般承知の上で、なおかつ改めて精査し、再査すべき諸点を、各銅鏡、ことに問題の焦点をなすいわゆる「三角縁神獣鏡」に対する研究調査の中でわたしは見出さざるをえなかった。よって簡明に、かつ的確に新たな問題点を叙述させていただくこととしたい。

〈前篇〉

一

中国の銅鏡の歴史において図様は銘文に先立って存在した。

たとえば、青海省海南州貴南県朶馬台(だばだい)出土の銅鏡(写真1、以下写真は口絵に掲載)は紀元前二〇〇〇年(C・14測定法)頃とされる、中国最古の「図様をもつ」銅鏡である。もちろん文字はない。はじめ「八星鏡」と呼ばれ、あるいは「七角星紋鏡 (2)」の名で中国側の銅鏡関係図書に掲載されている。

けれども、わたしたち(3) が現地において当鏡を眼前にし、精視し、精査したところ、その図様には決して「八星」や「七星」に当たる様相を認めることができなかった(当時は「八星鏡」として報道されていた)。

すなわち、明確な、鋭角的な様相の山形図様は、ただ「三形」のみであり、他に「一形」が“やや明らか”であり、もう一つの「一形」が“やや不分明”であった。そして他の「三形」(もしくは「二形」)はまったく「目」で認識できなかった。のみならず、その部分(最初の「三形」以外)には、別の紋様(たとえば斜線など)が存在し、決して「本来の“八星”や“七星”が、(銅のさびや土泥などの付着によって)見えにくくなっている」といった様態ではなかったのである。

当時(一九九二年)は、当鏡の出土報道から間もない時期であり、海南州の資料館において、ガラス越しなどではなく、至近の場で、直接右の事実を確認することができたこと、幸いであった。

もちろん、中国側でその後、顕微鏡観察や赤外線撮影などによって右の様態(「八星」もしくは「七角」)が確認されたとしたならば、幸いである。その場合、右の問題はわたしたちの杞憂にすぎぬこととなるからだ。

だが、「七角星紋鏡」と銘打たれた中国側の銅鏡関係図書(4) の掲載写真を検証しても、いずれも(失礼ながら)きわめて“不鮮明”なる写真であるから、必ずしも右のような科学的検証を経た上での、慎重な「命名」ではなかったかもしれぬ。

わたしたちが「精視」し、「撮影」し、そのとき「(各人協力による)見取り図」による限り、右の二つの命名はいずれも正当ではなかったようである。(5)

右の朶馬台鏡の内実に関しては、より詳密な科学的検査の待たれるところではあるけれど、今本稿の冒頭にこの問題を特にとりあげたのは、他でもない。

一個の鏡に対し、その図様の内実を「精査」する前に、まず「命名」がなされること、それはその後の研究に対し、思わざる先入観を与える可能性がある。本篇に入る前にこの一点を指摘するためであった。

二

この朶馬台鏡と逆のケース、すなわちほとんど「銘文」のみで構成された銅鏡もまた存在する。

たとえば、「日光大明銅華重圏鏡」(写真9)と呼ばれる、西漢(前漢)時代の鏡である。准河流域出土とされている。(6)

覆萼鈕と呼ばれる鈕型をもち、並蒂十二連鈕座という「図様」をもつものの、鏡面のほとんどは「内区」と「外区」の二系列の文字のみで占められている。

内圏銘

「見日之光天下大明服者君卿鏡辟不羊富於侯王銭金満堂」

外圏銘

「清[言艮]銅華以為鏡絲組為[糸貝]以信清光明富貴番昌楽未央千秋萬世長母相忘時来何傷」

右の内区はいずれも、吉祥句で満たされている。「服するは、君卿」と言い、「鏡は不羊(祥)を辟(さ 避)く」、「侯王より(於)富む」「銭金、堂に満つ」と、いずれも“財富みなぎる”旨の詞句だ(内圏銘)。

この点、外区もまた、変ることがない。「銅華、以て鏡と為し」「絲組、[糸貝]を為す」と言う。後者は鈕孔に通す紐のことをのべた、貴重なる一句であろう。「[糸貝]」は見なれぬ文字だが、古代中国では「貝貨」など、「貝」字が貴物に多く用いられていること(「貴」「財」など)、周知のところであるから、これも“貴重なる紐”の類ではあるまいか。また「富貴番(蕃)昌」と言い、「楽、未だ央ならず」とし、さらに「千秋萬世」に「長く相忘る母なし」と言っているのは、恋人や夫婦などの縁(えにし)の永遠を祈っているのであろう。「時来たるも、何ぞ傷やぶれむ」と結んでいる。物質上と精神上の幸福の永続を祈ったものであろう(外圏銘)。

一方、「図様」としては、先述のように、鈕と鈕座に表現されているところ、いずれも“瑞兆”に属するもののようであるから、右の「内区」と「外区」の文面と、少なくとも齟齬(そご)はしないであろうけれど、まず鏡面のほとんどすべてが「銘文」によって占められている事例としてこれを見ることができよう。

当鏡を、日常生活において使用する人(貴人、富婦)は、当然「文字」を解し、その「文字」の“かもし出す”縁起を楽しんでいたものと考えて、おそらくあやまらないであろう。

三

第三番目に扱うのは、「図様」と「銘文」の“共存”するケースである。

「草葉日光大明鏡(7) 」(写真10)は西漢時代の作であり、准河流域出土であるが、「銘文」としては方格銘帯の中に、

「見日之光天下大明」

の八文字だけがある。四か所の乳(突起)の左右に連畳式草葉があり、銘帯の四隅に弁葉二枚一組ずつ、乳の外方には小型の弁葉が一枚ずつ連結している。

この「図様」は「天下(の人民)」をデザイン化しているのではあるまいか。その中央の天子の居城するところ(都の西安)が「方格」によって象徴されているように見える。

要するに、簡明な文字と簡素な図様と、この両者はバランスよくここに“対応している”のではあるまいか。

四

右の事例に対し、いわばプラス・アルファの一要素が付加されたもの、それが左の「四璃*草葉日光大陽必当鏡(8) 」(写真11)である。

璃*は、王の代わりに虫。JIS第3水準ユニコード87AD

方格銘帯が鈕座の周囲にあり、右回りで、

「見日之光天下大陽所言必當」

の十二文字がある。前半の六文字に関しては、前鏡の趣旨と同一だ。だが、後半では「大(太)陽」に関連して何らかの「予言」が行われ、それが「必ず当たる」と称されている。当鏡を使用して太陽の「反照度」によって、当年の風水害や穀物の順・不順などをト(うらな)ったのではあるまいか。その「ト」の「必ず当たる」旨が記せられているのである。

このような「銘文」に対し、「図様」はいかに。

前鏡と共通の連畳式の草葉四組などと共に、前にはなかったデザインが現われている。四か所の乳の周囲に、「口を大きくあけ、舌をだし、足が四本、長い尾をもつ、同じ形の蟠璃*(はんち)がある」のだ。(9)

これは何か。思うに、ト者が太陽と銅鏡によって当年の天候・穀物の順・不順などを「予言」する。それは、じつは自分(ト者)の声には非ず、神聖なる蟠璃*の「舌」による「予告」である。そのように信ぜられていたのではあるまいか。ともあれ、「銘文」中の「言うところ、必ず当たる」の一節と「図様」中の「長舌」をもつ霊獣(蟠璃*)と、両者これを無関係と考えることは到底不可能であろう。

ここでも「銘文」と「図様」とは、両々相対応していたのであった。

<本篇>

一

わが国出土の、いわゆる「三角縁神獣鏡」の中の代表をなすとされてきた秀逸鏡として、国分神社(大阪府)蔵の「海東鏡」(写真13)と「徐州・洛陽鏡」(写真14)が存在する。(10)

「海東鏡」の銘文は左のようである。

A 方格内(右回り)

「君宜高官」

B 銘帯(左回り)

「吾作明竟真大好浮由天下□(敖?)四海用青同至海東」

右には二種類の「主格」が現われている。一は「君」(A)であり、他は「吾」(B)である。それぞれ文頭にあり、まぎれようがない。

「君」の方は「高官に宜よろし」という述語部分が示すように、「豪族、地方権力者の位置にある人」に対する用法である。

これに対し、「吾」の方は「明竟(鏡)を作る」という述語部分が示すように、「鋳鏡者」すなわち「鏡師」の自称である。当鏡の製作者である。

彼はさらに、みずからの「経歴」を述べる。文字通り、“経へてきたところ、歴巡してきたところ”の叙述である。「天下を浮由し」の「浮由」の二字は、この作鏡者の学的素養を示している(通例は「浮遊」)。

子曰、道不行、乗桴浮於海、従我者其由与

(子曰いわく、道行われず、桴いかだに乗りて海に浮ばん。我に従う者は、それ由か。)

論語、第五、公冶長篇

孔子は弟子の由(子路)をつれて海上に浮かび、東方の地(九夷。日本列島はその中の島夷に属す)へ向かうことを夢み、果たせなかった。これに対し、わたし(「吾」。鋳鏡者)は弟子と共に(中国から)出て天下を巡ることとなった、と述べているのである。従来は、この有名な論語の一節との“対応”が必ずしも注意されていなかったようである。

「四海に□(赦、あそび)」は、右の一句の敷衍である。

これも

子欲居九夷(子、九夷に居らんことを欲す。)

論語、第九、子罕篇

が背景にあるであろう。「九夷」の居するところ、それが「四海」だからである。

漢代、儒教は「国教」とされ、一般に流布されていたから、鋳鏡者といえども、その「作文」のさい、『論語』の著名の文節が背景にありと見なすこと、何の不自然も存在しないのである。「浮由」「四海」共に、この鋳鏡者が「孔子の国外(東方)脱出願望」に対し、深い関心をもっていたことを示している。

「青同(銅)を用もって」の「用」字は

「もって」以に同じ。

用、以也(一切経者義七、蒼頡篇)

用、詞之以也、以・用、一声之転、凡春秋公羊伝之釈レ経、皆言二何以一、穀梁則或言二何用一、其実一也、(経伝釈詞)

諸橋、大漢和辞典

とある。「用」と「以」とは「互文」(共用)の文字なのである。

キー・ポイントは「海東に至る」の一句だ。この「至」という動詞の「主格」は、鋳鏡者の「吾」以外にありえない。この点、さして長からぬAの一文を観察すれば、他に撰択の余地がないのである。

この点、一九七九年にわたしが『ここに古代王朝ありき ーー 邪馬一国の考古学』で詳論し、その二年あと、王仲殊氏が(わたくしの先行説にふれずに)襲用されたところであった。

今回の問題は、「図様」との関係である。分析してみよう。

(1)人物としては、四人が描かれている。二名ずつ、鈕座に対して相対応する形である。これを(α)二名と(β)二名とに区分しよう。

(α)「四海(「高」逆回り)同青」の銘字を足下にした位置に座している。

(β)「明寛(「君」逆回り)真大」の銘字を足下にした位置に座している。

(2)(α)は、向かって左が男性(やや大)、向かって右が女性(やや小)であり、それぞれ貴人の冠をいただいている。豪族夫妻である。

これに対し(β)は、二人とも男性である。向かって右(やや大)が「主」、向かって左(やや小)が「従者」と見られる。それぞれの頭上の帽子も、「主」の方がやや立派であり、「従者」の方が粗末である。

(3)すなわち、「α」は「君」に当たり、当鏡作製のスポンサーであり、「β」は「吾」に当たり、海を越えて渡来してきた鋳鏡者「主従」である。

(4)このような理解を裏付けるもの、それは「β」の「主」の(乳をはさんで)右下に描かれた、一匹の「魚」である。“波頭を越えて、この海東に至った”ことを象徴させている。その役割をもった「生きた証人」としての刻入なのである。

(5)「α」と「β」との間(両側)に一匹ずつ霊獣が描かれている。海陸の守護神的な存在であろう。

以上、「銘文」と「図様」との両者は緊密に対応していることが認められる。

二

次に「徐州・洛陽鏡」の「銘文」は左のようである。

「新作明竟幽柬*三剛銅出徐州師出洛陽彫文刻鏤皆作文章配徳君子清而且明左龍右虎轉世有名獅子辟邪集會并王父王母游戯聞□□(長?)宜子孫」

柬*は、三水編に柬。

「新たに明竟(鏡)を作った」と述べ、「幽柬*三剛」と、鋳銅製錬の常套句を付している。

その上で有名な「銅は徐州に出で、師は洛陽に出づ」の両句が現われている。

この前句の「徐州」について、かつて富岡謙蔵氏は「徐州(府)の故場(伯山県付近)」と見なした。洛陽の東域に当たっている。

ところがこれに対し、王仲殊・樋口隆康氏らは批判を加え、徐州府の南端、揚子江の北岸に近い、江都・儀徴などの銅産地の諸県をこれに擬すること、学界の大勢となったかに見える。

しかし、この文章は、天下の大勢を示す「一般論」ではない。彼ら(この徐州・洛陽鏡および前述の海東鏡の作鏡者)に関する「具体論」である。

なぜなら後句の「師は洛陽に出づ」も、“すべての鋳鏡技術者(師)は洛陽出身である”と言っているのではない。彼らがみずからについて「洛陽出身」であることを“誇って”いるにすぎないのである(それもあくまで「出身」にすぎず、その後の変転 ーーたとえば「呉地」時代などーー に関しては語るところがない)。

同じく、前句に関しても、天下の銅産出の「一般論」を述べて“すべての銅は徐州産である”とか、“中国最大の銅産地は徐州である”とか、そのような主張はまったくない。そのように解釈すれば、それは現代の学者による「拡大解釈」と言わざるをえないのではあるまいか。

このように考察してみれば、これをあえて銅産地として(現在)著名の地である、徐州府南域の揚子江沿いの地へと“移す”必要はまったくないのではあるまいか。

なぜなら、もしそのような地を指したいならば「銅は徐州の南に出づ」とか、「銅は徐州・江都に出づ」とか記すればいい。すでに全六〇文字もの長文であるから、他の数文字を削り、四字対句の文を整えること、何ら困難なところではないであろう。

たとえば、わたしたちが「錦は京都産である」と言うとき、その京都は「京都市内かその周辺」を指すのが通例であり、舞鶴などを指しはしない。そのような地域なら「(この縮緬ちりめんは)丹後産である」と言うであろう。それと同じだ。ただ「徐州」と言えば、聞く人は(あるいは見る人は)「徐州(府)の故治県」をイメージすること、当然である。

要は、この前句は銅産地の「一般論」ではなく、「彼ら(この銅鏡の鋳鏡技術者)の持参した銅」、もっと切りつめればこの「徐州・洛陽鏡」作製に用いた、その銅のことを言っているのである(それも、じつはこの一銅鏡に用いられた「銅」材料の一部であるかもしれぬ)。

富岡謙蔵氏も述べられたように、この徐州(府)の故治県はかつて「銅山県」と命名された地点の近くにあった。(11) とすれば、たとえば、この「一銅鏡」分の銅産出もなくしてこのような県名のつけられることはありえない。このように考えることは、果たしてわたしの独断であろうか。「現在は銅の産出がない」とか「徐州(府)全体の中で、現在決して銅の多産出地には当たっていない」といった問題と、この文章の示す特定の意味とを“混在”させて立論してはならないのである。

おそらく従来説のような「当鏡、中国内作製(舶載)説」の場合、必然的に「当、徐州は中国内の産銅の多出の著名地域である」との意義として解せざるをえなくなっていたのではあるまいか。

反面、わたしの立説(「海東鏡」問題)を襲用した王仲殊氏の場合も、その立説が「局限された、唯呉鏡系列説」であったため、この後句の「洛陽」をもって「虚詞」と称してこの鮮明の一句のもつ明白な「主張」を消さんとされたため、樋口氏からの痛烈な批判を浴びることとなった。(12)

わたしの場合、彼ら(徐州・洛陽鏡および海東鏡の鋳鏡者(13) )が「洛陽出身」を誇っていること、この事実を疑ったことは一回もない。

にもかかわらず、「洛陽→楽浪→帯方→日本列島(倭国領域)」というメイン・ルートの他に、「呉地」などから海上へ脱すべき、種々の直接ルート(東シナ海の南北域)もまた存在する。これを決して軽視すべきではないことをことさらに注意したのであった。

次に進もう。

「彫文し刻鏤し」と言い、「皆、文章を作なす」と言う。これは注目すべき二句だ。なぜなら、“この鏡の中に銘文し図様して銘刻したところは、すべて文章として表現した”という趣旨だからである。すなわち「銘文」と「図様」の一致あるいは相関の存在を、鋳鏡者自身がここに明記しているのだからである。この、いわば「裏書き」あるいは「証言」ともいうべき一節が、当の鏡面内に歴然と銘刻されているのであるから、これ以上的確な「証書」は存在しない、とすらわたしたちは言いうるであろう。貴重だ。

「配徳の君子」の「君子」とは有位者・名望者・豪族などに対する敬称であるが、「配徳」の「配」は“つれあい、夫妻”を指す。「配偶者」の「配」である。「配偶」の意を敬して「配徳」と称したのである。要するに“豪族夫妻”を指している。

「清にして且かつ明」は、通例銅鏡に対する形容の辞であるけれど、ここでは文脈上、直前の「配徳の君子」に対する“称揚の美辞”をも兼ねているのではあるまいか。

「左龍・右虎」と「獅子・辟邪」は、常套の用語であるが、その間に「転世・有名」の四字をはさみ、これらの四匹が「著名の霊獣」であることを、文章として特記している。

そのあと「王父・王母」の語が出ている。これは疑いなく「東王父・西王母」を指しているであろう。

注目すべきは、その直前の「集會并」の三字である。「并」は

「ならぶ(よりそふ)」「あふ(ひとつになる・なる・あつまる)」「あはす(ひとつにする・混合する・あつめる)」「ともに。ともにする(同じく。同じくする。)」

諸橋、大漢和辞典

とあるように、この三字以前にあげられた「配徳の君子」と「四匹の霊獣」が、「東王父・西王母」と共に、いわば“一堂に会している”旨を述べているのである。

「図様」を検しよう。

確かに、ここにも「二名」ずつ(ペアー)の人物が鈕座をはさんで二組描かれている。合計、四名である。

そして両グループの間に、左右二匹ずつ、合計、四匹の霊獣が描かれている。

「人間の数」も、「霊獣の数」も、銘文の告げるところと、ピッタリ一致する。これは果たして偶然だろうか。

問題の核心は、左の両者の関係である。

(α)「出徐州師出洛陽彫文刻鏤」を足下にした二名

(β)「沛*子辟邪集會并王父王母」を足下にした二名

沛*は、三水編の代わりに阜編。

右の(α)と(β)は、若干“彫りの深さ”に濃淡あるかに見えないこともないけれど、まず両者「相似形」であると考えて大過はないであろう。とすると、一方の(α)が「配徳の君子」(豪族の夫妻)であるとすれば、それは他方の(β)「東王父・西王母」と“ソックリ”の相似形で銘刻されていることとなろう。その意図は、何か。おそらく、

“あなたたち(スポンサーの豪族夫妻)は、われわれの故国で有名な「東王父・西王母」ソックリのお姿に見えます。”

という「称揚」、率直に言えば「阿諛あゆの手法」の表現なのではあるまいか。

明治以降、写真師は「新郎」などの男性の写真に対しては(写真師の「墨入れ」によって)「明治天皇」の写真に“似せた写真”に仕上げることが“技倆の優秀さ”とされ、注文者からの好評を博した、という。時代は変わっても一脈相通ずるものがあろう。

そのさい、肝心の一点は、冒頭部の「銅は徐州に出で、師は洛陽に出づ。」という両句との関係だ。要は、

“わたしたち、中国の名だたる都邑の地から来たものの「目」にそう見えるのですからあなた方が、わが「東王父・西王母」と“ソックリ”なのは、まちがいありません。”

という、いわば「阿諛の裏づけ」に当たるもの、それが著名な「銅は徐州に出で、師は洛陽に出づ。」の一節のもつ位置、すなわち六〇字の全文脈中でこの八字の“になっている役割”だったのである。

従来の銅鏡論、三角縁神獣鏡論において、この一節は何回となく引用され、くりかえし論及されたのであるけれども、遺憾ながら、この「八字」のみの“抜出し”論及にすぎず、全六〇字という「全体」の中の、八字という「部分」のもつ位置、その当文脈内の役割そのものを看過してきたのでなければ幸いである。

さらに、当鏡中に四箇存在する笠松形の図様についてふれておこう。このデザインに最初に注目し、「国産」の徴証とされたのは奥野正男氏であるが、これもまた王仲殊氏は(奥野氏の名をあげずに)襲用されたようである。

奥野氏の場合、これをもって三国志の魏志倭人伝に出現する「黄幢」に結びつけて理解された。それも一着目点ではあるけれど、わたしはむしろ“さしば”“きぬがさ”の類の「貴人の身分表示」のシンボル物と見るべきではないかと思う。なぜなら後述のように「仙人と仙界入りする人々(王喬・赤松子)」に関する図様にもまた、この図様は濃密に、くりかえし出現しているからである。

思うに、当鏡(徐州・洛陽鏡)中に出現する「(東)王父・(西)王母」は、中国においては“解説”の必要なき有名人物であった。「左龍・右虎」や「沛*(獅)子・辟邪」に関しても、同様である。しかしこの日本列島内においては「文章」中において「転世有名」としてことわった上、「図様」中においてもまた、この「笠松形文様」という“貴人のシンボル”を明示することによって、まさに“平凡の人や獣”に非ず、「有名」の人(東王父・西王母)や獣(四霊獣)であることを明示したのではあるまいか。

沛*は、三水編の代わりに阜偏。

とすれば、ここでも、この銘刻者の言う「彫文・刻鏤、皆文章に作る」という記述とピッタリ一致しているのである。

(先の「海東鏡」の場合にも、例の「一匹の魚」の上に一箇の簡略な笠松形図様が描かれている。“貴人のシンボル物”であることは、同一であり、いわばその祖源的描写であろうけれど、これを明確に「図様化」し、四箇の注目図様として用いたのは、やはり「徐州・洛陽鏡」の鋳鏡者の、いわば“創意”であるかもしれない。)

なお、当銘文中の「転世有名」の「転世」は、「此の世に再び生まれる。生まれかはり」(諸橋、大漢和辞典)の意である。

我想う、太真娘娘。原もと是れ神仙の転世。

(長生殿、看襪)

のごときである。ここでは“この地(日本列島)の「配徳の君子」(地方豪族)は、あの「(東)王父・(西)王母」の「生まれかわり」のように見える”として、工夫された「阿諛の言」を述べているのではあるまいか。それゆえ、「図様」においても、両者(「配徳の君子」夫妻と「(東)王父・(西)王母」)をもってソックリの相似形として、あえて銘刻したのではあるまいか。

まさに驚くべく、律儀な「銘文と図様の一致」なのである。

三

次に、国分神社三蔵鏡の一である「青蓋鏡」(写真12)について分析しよう。これはいわゆる「三角縁神獣鏡」ではないけれど、国分神社三蔵鏡の一であり、前述の「海東鏡」「徐州・洛陽鏡」と同じ古墳(茶臼山古墳)から出土したものであるから、注目に値しよう。

「銘文」

「青蓋作竟四夷服多賀國家人民息胡虜殄滅*天下復風雨時節五穀熟長保二親傳告后世楽母極」

滅*は、滅の異体字。三水編なし。

「青蓋作竟(鏡)」については後述する。以下は、この「青蓋作竟」という冒頭句をもつ鏡に多い“天下、国家の平穏を賀する”吉祥句である。

「四夷服す」と言い、「多賀国家」「人民息いこう」とし、「胡虜殄滅*(滅)」と称する。その結果、「天下復」し、「風雨時節」と自然も順調となり、「五穀熟し」「長保二(両)親」という状況は「天力を得た」ためであり、これを「后(後)世に傳え告げ」、「楽しみは極まり母なし」という。

「図様」の方は、従来「盤龍」(わだかまった竜)と見なされ、「盤龍鏡」の名称で呼ばれた。二匹の竜(雌と雄)と見なすのであろう。

これに対し、これを「龍と虎」と見なし、「龍虎鏡」と呼ぶ論者もある。(14)

いずれにせよ、ここに「龍」が存在することは疑いがない。竜は“天子のシンボル”であるから、ここに描かれたのは「天子」それ自身か「天子を囲む、守護神」であろう。

右の「銘文」の“隠れた主語(中心者)”が、他ならず、この「天子」であったこともまた、確実である。「天の意志」を正しく承けた「天子」の下でこそ、ここに列挙された「天下・国家・人民」の順調な姿がえられる。そこでは、害をなす外敵(胡虜)は殲滅(せんめつ)され、周辺の夷蛮(四夷)も服従する、というのである。

すなわち、表面的には、まったく別個のものと見える、これら「銘文」と「図様」は深く対応していたのである。

後代、南宋で栄えた、いわゆる「南画」と呼ばれる文人画において、背景をなす山水画と、その一隅に書かれた文章、たとえば、

桃李不言下自成蹊

(桃李ものいはず、下おのづから蹊を成す。)

とは、一見まったく“無関係”かと見えながら、その実、深い契合性をもつ。すなわち、その山水世界の一角に、美果をもつ桃李とそこに至る小道のあることをうかがわせる。それはやがて「大自然の気」にも似た「透徹した人格者」、すなわちみずからP・Rしなくとも、人々が集い来たるような人格の人間的魅力のすばらしさを語っている。このように「図」と「文」との対応によってかもし出す全体的イメージ、それがとりもなおさず南画世界の魅力なのではあるまいか。

この「青蓋作竟」のもつ構成(「銘文」と「図様」)もまた、このような後代の「南画」的技法の、いわば先縦をなすものだったのではあるまいか。

次いで「青蓋」の二字について述べよう。

すでに知られているものに「青羊作竟」と共に「青蓋作竟」がある。「青羊」「青蓋」は、いずれも「人名か商標名らしい」とされている。(15)

青は、姓。何氏姓苑に出づ。

広韻

とあるから、「青」が姓、「羊」「蓋」が名、という可能性はありえよう。

けれども反面、「青蓋」には次の用法がある。

「漢制、王の車に用ひる青色のおほひ。」

「(青蓋車)青色のおほひのある車。古、皇太子、皇子または王の乗用としたもの。」

また三国志の呉志三嗣主伝に引用された、干宝晋紀に、

青蓋、当に洛陽に入るべし。

の一句があり、孫皓(呉朝の最後の天子)の乗車が「青蓋」と表現されている。したがって右の「青蓋」が「尚方」に準ずる“官公房”を指す可能性も絶無ではない。

いずれにせよ、この「青蓋作寛」は、東漢(後漢)鏡として中国本土の古墳(准河上流・山東・湖南・河南など)から出土しているものである。したがって国分神社の茶臼山古墳出土の当鏡が、「中国鏡」である可能性はきわめて高いであろう。

あるいは、同一古墳出土の「海東鏡」「徐州洛陽鏡」の鋳鏡者の“身元”と関係があるかもしれぬ。注目される。

四

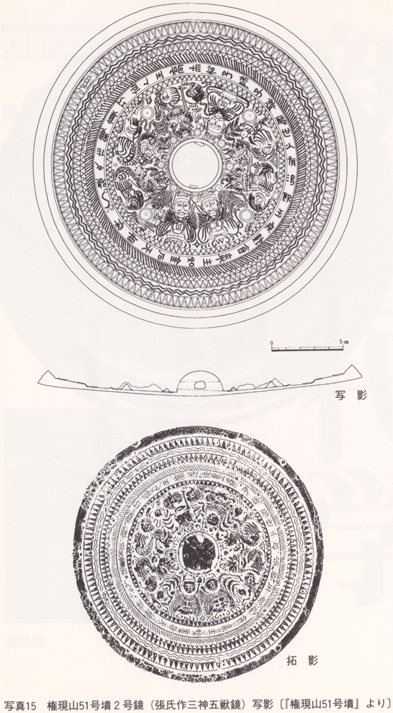

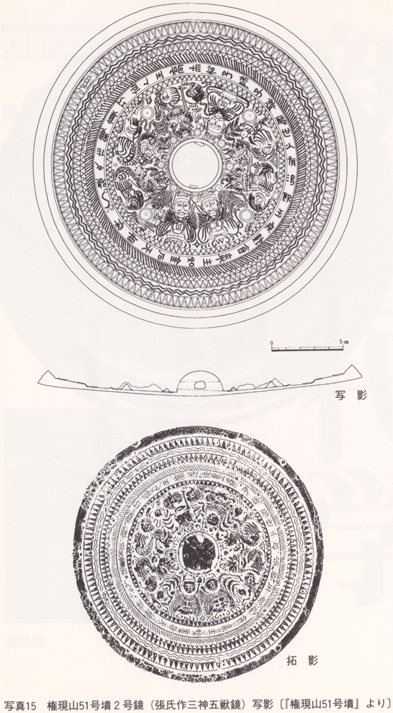

「銘文」と「図様」の関係について、権現山51号墳(16) の2号鏡(張氏作三神五獣鏡、写真15)を分析しよう。いわゆる「三角縁神獣鏡」である。

「銘文」

「張氏作鏡眞大巧 仙人王喬赤松子 沛*子辟邪世少有 渇飲玉泉飢食棗 生如金石天相保兮」

沛*は、三水編の代わりに阜編。

右では三人の「人間」(神仙を含む)と二種の「霊獣」が記せられている。仙人・王喬・赤松子が「人間」型で描かれ、沛*(=獅)子・辟邪の二種が「獣」型である。

右に対し、「図様」を見ると、「赤松沛*子」の文字を脚下にして「仙人」が一人、座している。これに対し、「食棗生如金石天」を脚下にした二名が「王喬」と「赤松子」と見られる。

一方、「獣」型は五匹描かれている。「巨」を口に含んだ「辟邪」と見られる霊獣が三匹(イ「人王喬」、ロ「邪世少」、ハ「渇玉泉」を脚下にする)、「沛*(=獅)子」と見られる霊獣が二匹(ニ「区画印・張」、ホ「作鏡竟」を脚下にする)描かれている。

その上、興味深いことは、従者(小人に描かれている)が「笠松型文様」のもの(「さしば」の類か。貴人を示す)を“さし出”し、“たてかけ”ている図様が二個存在する。一(ヘ)は、「子辟」を脚下にし、他(ト)は、「相保」を脚下にする。しかも、(ヘ)は先の「仙人」に向けて、さし出しているのに対し、(ト)は、すぐそばの「王喬」たちに対してではなく、同じく「仙人」の方向へ向けて「笠松型文様」をさし出している。すなわち、「(ヘ)と(ト)の間」は、「仙人」を中心にした「仙界」と見られる。「王喬」と「赤松子」は、仙界近くに来ながら、いまだ「仙界に入らざる」姿、その直前の時期が現わされているのである。

王喬は、もと周の霊王の王子であったが、晩年仙界に入った、とされる(『逸周書、太子晋解』など)。赤松子は神農の時の雨師であったが、後に仙界に入ったと伝える(『史記、留侯世家』など)。これらの伝説を背景に、この図様を形成しているのである。

なお「辟邪」(イ)は、みずから左手に「笠松型文様」(“さしば”か)を持って、「仙人」に侍従するかに見える。またこの(イ)と「仙人」との間の上部には、もう一人の従者(小人)がいて、「羽子」(“あふぎ”か)状のものを「仙人」に向かって捧持している。

以上のように、「図様」はきわめて“物語的”であり、かつ“精細”であるが、やはり「銘文」の示すところ、その骨格と、よく対応していることが認められるのである。

なお、当「図様」中の「仙人」は“神仙”であるけれど、「王喬・赤松子」の二人は、“いまだ仙境に入らざる前”の「人間」として描かれていることが注意せられる。

この点からも、あらかじめ「神獣鏡」と称していた場合には、単に「神人と神獣」に局限せられていたため、右の問題は、研究者の認識に入らなかったかと思われるが、「図様のもつ物語性」が浮かび上がってきたのである。(17)

五

次は、有名な「景初三年鏡」(島根県神原神社古墳出土、写真2)について分析しよう。

その「銘文」は左のようである。

「景□(「初」か)三年陳是作鏡自有□(「経」か)述本是京沛*(=「師」)杜□(「地」か)□(「命」か)出吏人[言名]之位至三公母人[言名]之保子宜*(=「宜」)孫壽如金石兮」

宜*は、宜の異体字。ウ冠の代わりにワ冠。JIS第3水準ユニコード519D

沛*は、三水編の代わりに阜編。

右について、まずその意義を分析しよう。

(1) 「景□三年」について。

右の第二字は不鮮明であるけれど、今一応「通解」にしたがって「初」としてみよう(ただし「字形」上、三世紀(魏朝)の用法であるという“保証”はない)。

(2) 「陳是作鏡」について。すでに梅原末治氏らが説かれたように、この「是」は「氏」と同意義であるとされてきたけれども、王仲殊氏のように「陳是」を「陳(姓)・是(名)」と見なすのも、ひとつの的確な理解というべきかもしれぬ。(18)

(3) 「自有(経)述」について。

従来の通説では、冒頭の「景(初)三年」の四字を以て「三角縁神獣鏡、魏鏡」説の“ゆるがぬ証拠”のように解してきた。そのように論じた専家(考古学者)も少なくない。

けれども、わたしには、逆に見える。冒頭の年号につづき、この「自有(経)述」の四字を見るとき、これは「魏朝からの賜遣鏡」として、まったく「非」なる文面と見えるのである。

なぜなら、その場合、「景初三年、陳是作鏡」の直後に、「魏帝が倭王に銅鏡を賜ふ」旨の言辞が不可欠である。「年号」とは、何よりも「天子(魏帝)を基準点とする暦」だからだ。だから、たとえば「龍風東至」といった四字を刻すれば、もって足りる。当鏡がいかなる命を帯びて作られたか、疑いようもなく明示されるからである。

それなしに、いきなり「自有(経)述」といった、鋳鏡者自身の、いわばプライベートな「履歴」を語る、というのでは、まったく「賜遣鏡」の証拠どころか、「非賜遣鏡」の証拠に他ならない。わたしの理性では、そのようにしか考えられないのである。

(4) 「本是京沛*(=師)」について。

すでに注意されているように、「本是」と言っているのであるから、この鋳鏡者は“現在は洛陽にいない”ことが語られている。冒頭が「魏の年号」であるから、この「京沛*」は洛陽である。他の都市(呉地など)とは考えられない。

(5) 「杜(地か)(命か)出」について。

最後の「出」の一字は、前句の「本是京沛*」に対して用いられた動詞であろう。

とすれば、この“転出地”が「洛陽以外」であることは確実である。その“転出地”が「呉地」である可能性は高い。なぜなら、当鏡をはじめとする、いわゆる「三角縁神獣鏡」が「呉鏡」の様式を深く継承していること、早くは高坂好氏の提唱があり、森浩一・松本清張・古田・奥野正男氏らを経て、近来の王仲殊氏に至るまで、ほぼ「確認」されたところだからである。

もう一つ、この句に関して重要なことがある。それは、この鋳鏡者は、「現在、呉地にいる。」とは考えられない。この一点である。なぜなら、そのさいは「呉の年号」を用いるのが当然であると共に、「かつて洛陽にいた」ことを“誇示”すべき必要性がないからである。(19)

「この鋳鏡者は、現在(鋳鏡時点)では、洛陽にも、呉地にもいない。」

これが、この文面の率直に“指示”しているところなのである。

(6) 「吏人[言名]之」について。

「吏人」は“身分ある人”“公務をもつ人”であろう。それが、たとえ「一村の里長」であれ、「一地方の支配者」であれ、公的な格式ないし官職をもつ人を指すものであろう。

「[言名]」の一字は、辞書類(諸橋の大漢和辞典など)に見出すことができない。したがって当文面の「文脈」から推定すれば、これは「(生まれた子供の)名をつける」つまり「命名」を意味する「文字」なのではあるまいか。(20)

すなわち、“子供が生まれたさい、身分ある人に、その子の名前をつけてもらう”という意味の文面であろう。鏡面に多い「銘」の文字と“似て非なる”意味を示す。「銘」は“金属(銅)面に文字を刻入する”意義であるが、「[言名]」はそれ(子供の名前)を「言葉」できめる行為を指しているのではあるまいか。

(7) 「位至三公」について。

「三公」は、中国で天子の下の最高位を指す用語である。

(イ)周代 ーー太師・太傳・太保

(ロ)前漢代 ーー丞相・大司馬・御史大夫

(ハ)『漢書』 ーー大司徒・大司馬・御史大夫

(ニ)後漢代以来 ーー太尉・司徒・司空

諸橋、大漢和辞典

右のように、時代によって異なっているけれど、要は「中国(ここは魏)の天子の下の、臣下としての最高位」を指していること、すなわちこの時点では「魏の政治秩序の中の一環」に属する表記であること、この一点が注目せられる。もし生まれた子供の名前を「吏人」に命名してもらったら、「位、三公に至る」ことが期待できる、というのである。

(8) 「母人[言名]之」について。

「母人」は、母親である。(21) “母親が生まれた子供に名前をつける”という。通常のケースである。女が家にあり、他から男が来る、というのが、七〜八世紀の万葉時代でも、通例であったこと、周知のところである。それゆえ、母親の方が「命名する」のが、一般であったこと、その表現であろう。

これに対すれば、先項の「吏人[言名]之」の方が“特殊のケース”であるけれど、そのケース(身分ある人による命名)の方に“敬意”を表し、先に記したのである。

この「母人」について、興味深い発見があった。森博達氏による発見である。

1).「母人」の用語は、通例の辞書(康煕こうき字典、諸橋の大漢和辞典など)には出現しない。

2).ところが、大蔵経典には頻出する。

「世間母人有諸悪露。我成正覚時。我仏刹中母人有諸悪露者。」

(後漢・東婁迦讖訳『阿閇*仏国経」、大正蔵経、巻一、巻上七五二頁上段)

閇*は下の代わりに一と从。JIS第3水準ユニコード95A6

「有一母人妊身敷月。見仏及僧有所至奏。」

(西晋・竺法護訳『仏説過去世仏分衛経』、大正蔵経、巻三、四五二頁上段)

支婁迦讖は霊帝光和中平の間(一七八〜一九〇年)の訳経、竺法護は「二六六〜三〇八年」の訳経、というから、問題の「景初三年」以前と以後にわたっている。氏は他にも、西晋の安法欽訳『仏説道神足無極変化経』(大正蔵経、巻一七)(二八一〜三〇六年)、後秦(四〇四年)鳩摩羅什訳『小品般若波羅蜜経』(大正蔵経、巻八)、北魏・瞿曇般若流支訳『正法念処経』(大正蔵経、巻一七)などにも、多くの「母人」例を検出しておられる。その中には、

「不因母人胞胎生。無有女人因福自然而生。」

(安法欽訳、前掲経、巻三・八一一頁下段)

というように、「母人」と「女人」と相対して使用されている例もある。

この「母人」の用語が、通例の辞書に出現せず、右のように大蔵経に頻出するのは、これが「白話」(口語体)に属するため、知識人用の「辞書」類に出現せず、“大衆教化”のために「白話」を用いた「大蔵経」に頻出するのであろうと説かれた(伊丹読売文化センター講演、二〇〇〇年、六月十日)。正解であろう。

以上の「母人」問題の示すところ、それは、わたしの考えでは次のようだ。

第一、当鏡の鋳鏡者(「鏡師」)は、日本列島人ではない

(中国の「白話」を使う、渡来の中国の技術者〈庶民出身〉)。

第二、当鏡は、魏朝からの下賜鏡にはふさわしくない

(庶民の「白話」使用。この点、後述の「音韻」問題を参照)。

(9) 「保子宜*(「宜」か)孫」について。子孫の繁栄を祈る「常套句」であるけれど、この「常套句」自体が、これら銅鏡(いわゆる「三角縁神獣鏡」を含む)が、単に「神仙思想の表明」のみではなく、それ以上により“俗っぽい”世俗願望の表現を常に示していること、そのまぎれもなき証跡ではあるまいか。前者(神仙思想)も、要するに後者(世俗願望)の道具であり、その「一部」にすぎない。

ことに当鏡の場合、「子供の出生」に関連して、この「常套句」が用いられていることが注目される。いいかえれば、「当鏡作製」そのものが、このような「子供の出生」にかかわるものではないか、という興味深いテーマが生じよう 。(22)

(10) 「壽如金石」について。

これもまた、「常套句」である。けれども当銘の示すところ、この句もまた、当文脈中においては「子供の出生」に関する流れの中、その末尾におかれている。とすれば、当時(古代)において、“出生児は成人前に夭折ようせつすることが多かった”という社会状況を背景にして、(少なくとも当鏡では)この「常套句」が用いられている。 ーーそのように考えても、大過ないのではあるまいか。

(この点、近来盛んな河上邦彦氏らの「三角縁神獣鏡、葬具」説にとって、やや不利な点は、当銘文中に明確な「葬送」ないし「弔」意を示す文辞がほとんど出現しないことであろう。この点から見れば、少なくとも「作鏡時点」では「葬送目的」ではなかったという可能性が高い)。

各句の分析を終えた今、改めて「音韻」問題にふれておこう。

先にあげた森博達氏は次のようにのべている。

「魏鏡論者の最後の拠り所であった『景初三年』鏡(島根県神原神社古墳等)の場合は、さらに悲惨です。(23)

景初三年、陳是作鏡、自有経述、本是京師、杜地命出、吏人[言名]之、位至三公、母人[言名]之、保子宜孫、寿如金石兮。

第三句の「述」と第五句の「出」が隔句韻を踏むだけです。他はまったく押韻しておらず、はなから韻文を作るつもりがなかったのです。」

さらに、魏代が詩文隆盛、韻文の知識の深まった時代であったことを指摘し、有名な魏の明帝の詔書(三国志、魏志倭人伝)を引用した上で、

「この荘重な詔書とともに、『景初三年』鏡などの拙劣な銘文をもつ三角縁神獣鏡を特別に鋳造して賜ったのでしょうか。だとすれば、親魏倭王のみならず、皇帝自身の権威をも著しく傷つける行為というしかありません。」

『週刊朝日』一九九八年一二月四日号

と述べている。正論であろう。

わたしは次のように考えている。

(A)中国(洛陽出身。呉地の工房在任)から、当鏡の鋳鏡者は渡来して日本列島に来たり、この鏡を作った。

(B)そのさい、「韻家」(「押韻」技能をもつ知識人。古田の造語)を伴ってはいなかった。そのため、当代の鮮やかな「韻文」を刻銘することができなかった。

(C)代って当時(「景初」頃)の、中国の「白話」によって刻銘した(そのため「韻文」としては、きわめて“不良”なものとなった)。

以上である。従来の「銅鏡研究史」に欠如していたもの、それは一個の銅鏡における「韻家と鏡師の区別」という、新たな認識ではあるまいか。

六

わたしが「森発言」に接して、直ちに(二〇〇〇年六月一〇日)右のような認識(と発言)に至ったのは、すでに左のような概念に達していたからであった。それは「鏡師と鋳工の区別」である。

周知のように、「鈕孔」の研究は、銅鏡研究における最先端分野となっている。福永伸哉氏(阪大、考古学)の一連の研究がその先導となった。その要旨は次のようだ。

第一、「三角縁神獣鏡」の鈕孔は、本来「長方形」型(厳密には「長方形」を意図したスタイル)であり、一般の中国鏡(「呉鏡」も含む)のような「円形」もしくは「ドーム形」ではない。

第二、この「長方形」型の祖型をなす銅鏡は、北部中国の渤海沿岸に分布する(「外周突線」間題と関連。福永論文参照)。

第三、したがって王仲殊氏の「三角縁神獣鏡、呉鏡淵源説」は、妥当しえない。

第四、魏朝の「特注工場」が渤海沿岸にあり、倭人の注文(特注)に対しては、特にその工房で作らしめ、倭人の要望に応じたものと見られる。

第五、「三角縁神獣鏡」は本来の「舶載」の場合、右のような「長方形」型であったが、のち日本列島内での「イ方*製」期になっても、その鈕孔様式はさまざまの“経緯”や“変形”をともないつつも、継承されている。(24)

イ方*は、JIS第3水準ユニコード4EFF

以上だ。この論旨にしたがって、わたしは次のように考えた。

「『三角縁神獣鏡』の典型ないし代表とされ、重要文化財にも指定されている、国分神社の『海東鏡』『徐州・洛陽鏡』や島根県神原神社古墳出土の『景初三年鏡』こそ、『長方形』型の鈕孔の代表であろう。」

と。そこでこれらの銅鏡に対し、実際の研究調査を行うこととなった。

七

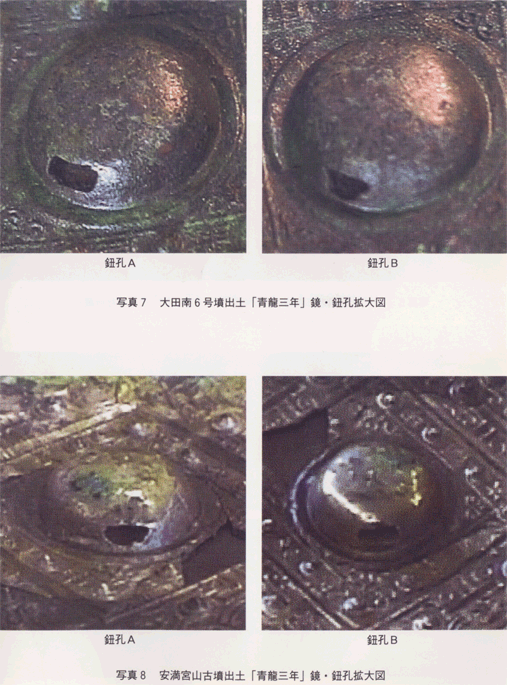

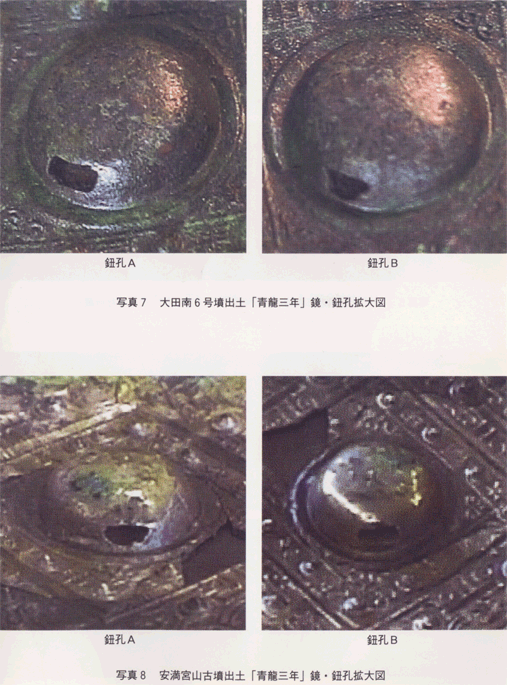

調査結果(国分神社三蔵鏡の場合、二三年目の再調査)は、まったくわたし自身の予想に反した。意外にも、むしろ“逆”の姿が次々と明らかになったのである。それを示そう。

第一、「海東鏡」の場合。

写真4に示すように、一方(鈕孔(A)の拡大図)から見ると、「逆、梯形」の型式であり、他方(鈕孔(B)の拡大図)から見ると、「正方形」に近いが、全体が向かって右側へとやや傾いている。すなわち、「円形」とか「ドーム形」とか「長方形」とか、いずれにも属せざる「不定形」こそ、その実体なのであった(福永氏は“上部が直線をなす”と表現)。

第二、「徐州・洛陽鏡」の場合。

写真5に示すように、一方(鈕孔(C)拡大図)から見れば、「逆、梯形」に近いけれど、第一の(B)の型式とは、また異質である。他方(鈕孔(D)拡大図)から見れば、「半月形」に近いけれど、きわめて“不体裁な削さけ口”をなす。これもまた、「円形」「ドーム形」「長方形」といった“呼称”をもって分類すること、到底不可能であることが判明した(福永氏も「長方型くずれ」指摘)。

第三、「景初三年鏡」(神原神社古墳出土)の場合。

写真6に示すように、一方(鈕孔Eの外観)から見れば、「長方形」の鈕孔が“左肩上り、右肩下り”の型式で「開口」している。ところが、他方(鈕孔Fの外観)から見れば、「逆、底辺(上部)の長い、逆、三角形」の型式をなす。とても、両側の「開口」部を一貫して「何々形」と称しうるものではない。これも、「円形」「ドーム形」「長方形」のいずれにも属せざる「不定型」と見なす方が適切であろう。

第四、「鴨都波1号墳、棺内鏡」(御所市)の場合。

先日(二〇〇〇年六月九・一〇日公開)展示された、同古墳出土鏡は「四世紀中葉」とされているが、その棺内鏡(一面)は、一方(鈕孔甲)から見ても、他方(鈕孔乙)から見ても、(「スッキリ」とは、とても言えないが)先掲の「海東鏡」「徐州・洛陽鏡」や「景初三年鏡」に比すれば、はるかに、いわゆる「長方形の鈕孔」なるものに“近い”のである(この点、棺外鏡〈三面〉の中には、さらに“スッキリ”した「長方形」に“近い”ものがある)。しかし、これらは「銘文」(棺内鏡のみ)「図様」とも、「早期の三角縁神獣鏡」に属さないこと、一見して明らかである。たとえば、「銘文」冒頭の「吾有好同」の表記は、他に類例なき「異形文」である。「鋳上り」も良好ではない。

しかし、「鈕孔」に関して言えば、典型をなす諸鏡(「海東鏡」「徐州・洛陽鏡」「景初三年鏡」)より、むしろこちらの方が「長方形」に“近い”のである。

要するに、典型をなす銅鏡(いわゆる「三角縁神獣鏡」)が鈕口に関しては、決して典型的な鈕口(長方形)をなしてはいなかったのである。

八

右の鈕孔調査の結果、わたしは新たに次の二概念に到達した。

(α)定型 ーー室内の美術工芸品

〈類型〉「円形」「ドーム形」あるいは「長方形」

(β)乱型(不定型) ーー室外の儀礼展示用品

いわゆる「三角縁神獣鏡」に多し。

中国では、通例、貴人・貴女たちが自分の居間などにおいて、自分の「顔をうつし」たり、「姿見に用い」たりする。使用しないときは、部屋の内部(の一隅)において「置き物」とされている。いわゆる「室内の美術工芸品」である。

その鈕孔は「円形」「ドーム形」および「長方形」などの形態をとる。それぞれの「使用方法」、ことに“いかなる鈕を通すか”という実用にかかわりがあろう。

すなわち、「丸い紐」を通して使用する場合には「丸型」や「ドーム型」が適切であり、(騎馬民族などが ーー水野孝夫氏による)「革紐」を通して使用する場合は、「長方形」型の鈕孔が適切となろう。あるいは「組紐」や「二本並べて通す紐(25) 」の場合も、「長方形」型が有効であろう。

いずれにせよ、「室内の美術工芸品」としての側面をもつ場合には、「一貫して、整然とした定型」が使用者から要求されること、当然である。

これに対し、「太陽信仰などの儀礼を戸外で行うための儀器」として使用される場合、権力者や司祭者が儀場に来たときには、「鈕孔」は、伏せられた“裏側”に存在しているため、彼らには「見え」ない。参列者にとっても、同様である。

ただ、儀礼前にこれらの銅鏡を「配置」する労務者の「目」にのみ、それが“見える”にすぎない。それゆえこのような「手抜き」が許されているのである。(26)

逆に、中国のような「日常品」つまり「室内の美術工芸品」である場合、一年中、四六時、このような“醜い乱型”の「開口」部を“目にさらされ”て、果たして使用者(貴人・貴女)が耐えうるであろうか。わたしには到底信じられない。

以上のように考察してくると、意外にも、鈕孔の「定型」と「乱型」問題こそ、中国産と日本列島産を峻別する一点となることが判明したのである。(27)

九

ここで「鏡師と鋳工」の区別問題が不可避のテーマとして発生するであろう。

そのキー・ワードは「美意識」の問題である。たとえば「海東鏡」。「銘文」や「図様」を見るかぎり、それぞれキッチリと銘刻され、およそ間然するところがない。いわば完壁の技倆を示しているのである。当鏡を製作した「鏡師」の見事な技術がそこに余すところなく表現されている、と言えよう。換言すれば、当人の整然たる「美意識」の的確な表現、としてこれを評しうるであろう。

これに反し、当鏡の「鈕孔」は前述のように、一方から見れば「逆、梯形」、他方から見れば、「傾いた正方形」である。しかもそれぞれ、“的確な梯形”や“的確な正方形”とは言いがたい。これを「美意識」という観点から見ると、あまりにも無残、としか言いようがない。先の「銘文」と「図様」の示した「美意識」とは、とてもこれを同一人の「美意識」とは言いがたいのである。これは、なぜか。

わたしは百考の末、ついに次の判断に到達せざるをえなかった。いわく

「鏡師と鋳工とは別人である。」

と。この一言である。

銅鏡それ自身が、それほど巨大なものではないから、わたしたちは漠然と「鏡全体」を以て“同一人の製作物”と考えがちであった。銅鏡をめぐる専家(考古学者)の論考も、その見地から論述されているように、わたしには見える。その点、鋭くも「鈕孔」問題に学問的視野を拡げられた福永伸哉氏の場合も、その例外ではない。

けれども、今、一方の「銘文」「図様」と他方の「鈕孔」とを厳密に比較し、精査するかぎり、結局これを「同一人の所業」と見なすことは到底できないのである。この点、先述の「徐州・洛陽鏡」や「景初三年鏡」の場合も、これと同一である。

しかし、同じく先にふれた「青蓋鏡」の場合には、まったく事情を異にする。

いわゆる「ドーム形」の鈕孔が整然と「開口」し、左右いずれから観察しても、まったく齟齬(そご)するところがない。完壁なのである。これこそ「室内の美術工芸品」としての銅鏡として何の問題もない(no problem)ものと思われる。また、これとほぼ同様式の「青蓋鏡」が中国各地で出土している事実も、これを裏づけよう。(28)

では、なぜ「海東鏡」「徐州・洛陽鏡」「景初三年鏡」といった、いわゆる「三角縁神獣鏡」の代表とも言うべき「名鏡」が、いずれも“ふぞろいな、鈕孔”をもっているのであろうか。

わたしの仮説は、左のようだ。

〈α〉「鏡師」の“責任分野”は「鏡面」であり、「鈕孔」を含む“鋳上がり”に関しては、別人(鋳工)に委ねられる。

〈β〉「鋳工」は、当鏡の“使用状況”を知悉している。すなわち、「太陽信仰などの儀礼の場」では、このような“ふぞろいな鈕孔”でも、何等不都合はないのである。

〈γ〉その上、看過できないのは、「技術上の問題」であろう。今日の技術水準から見れば、造作もなく見える「整然たる鈕孔」「左右、一貫した開口」という問題も、重要な技術的困難点をもっていたのではあるまいか。たとえば、“あらかじめ、鈕孔部に挿入しておくべきもの(いわゆる“中子なかご”)の硬度の問題である。

木質の材料では、銅の鋳造時の高熱に耐えられないであろう。土質の材料でも、弥生式土器や土師器並みの硬度では、右の光熱に“耐え”切れないのではあるまいか。

おそらく木質を「心しん」として周辺を土質でおおっていたかもしれぬ。

もちろん、渡来人としての「鏡師」には、右に関する「技術的知識」は存在した、そのように考えてまちがいはあるまい。

しかし、「客分」たる渡来人にとって、それは「自己の責任領域」ではなかった。その上、現地(日本列島)における「使用状況」から見れば、「室内の美術工芸品」用のものではないから、そこにまで「口を出す」必要がなかったのではあるまいか。

これに対し、先にあげた「鴨都波遺跡出土」の四銅鏡とも、時代は「四世紀半ば」とされ、「銘文と図様」そのものに関しては、右の「三名鏡」には、はるかに劣りながら、いったん「鈕孔」という視点から見れば、逆に、はるかに“整った”形に近いのである。それも、「銘文」をもつ棺内鏡より、「銘文」なき棺外鏡(三面)の方が、時として“よりすぐれた開口部”をもつのである。これは何を意味するか。他ではない。

第一、日本列島内でも、「室内美術工芸品としての銅鏡」が要求されはじめた。

第二、何よりも、“整然とした鈕口”を作製する「技術」が開発された。

第三、当然のことながら、“整然とした鈕口”をもつものは「儀礼用に使えない」というような「逆命題」はまったく成立しない。

右の三点が注意せられねばならぬ。

以上のような考察から、意外にも、この「鈕口」問題は、いわゆる「三角縁神獣鏡」の「中国製か国内産か」を分かつべき、重要な判別点となってきたのである。

このような見地にわたしはすでに立っていたから、「景初三年鏡」の「母人」問題をめぐる先の森命題に接したとき、直ちに、

「韻家と鏡師と鋳工の三分別の道理」

を知ることとなったのであった。

十

改めて「景初三年鏡」における「銘文と図様の関係」について述べよう。

当鏡の「図様」は、はなはだ不鮮明である。この点、当鏡は、きわめて著名の鏡、いわば「名鏡」として知られているにもかかわらず、決して「初鋳鏡」ではなく、何回かの“踏みかえし鏡”であり、場合によれば「模鋳鏡」(眼前の原鏡をもとにして、模鋳する。弥生期、古墳期にも行われた手法(29) )である可能性も排除しえないことを、ここに明記しておきたいと思う。

それはさておき、今、当鏡の「図様」の実態を精視するとき(従来言われてきたように)、「図様」の鮮明な「□(「正」か)始元年鏡」と、ほぼ類同しているものと認められた。(30)

その「正始元年鏡」(以下、この形で略記する)によると、おおよそ四つの部分に分かれている。

(A)上図 ーー当鏡では、欠落。逆に、「景初三年鏡」それ自身によってみれば、一人の人物が存在(“立像”か。あるいは“座像”)し、両横に小人物が側侍するかに見える。またその中心の人物の下部に「楽器」のごときものが置かれている。

(B)向かって左図 ーー女性が座している。(鳥舟のごときものが背景に存在する)。

(C)向かって右図 ーー男性が座している。(同じく、何らかの「座具」の上)。

(D)下図 ーー小人物像が描かれている。(冠を頭上に着す。向かって右に、従者のごとき人物あるか)。

右につき、従来は左のような「解説」のなされることがあったようである。

(A)伯牙(弾琴)(そばにいる人物は、成連〈伯牙の師〉、および鍾子期〈伯牙の友人〉)。

(B)西王母。

(C)東王父。

(D)黄帝(あるいは、他の神仙)。

けれどもわたしには、遺憾ながら、右の解説は当をえていないように思われる。なぜなら、

(1) (A)の「伯牙」は、人間である。周朝(春秋)の臣下であること、疑いがない。これに対して(B)の「黄帝」が“臣下の下(足下)”に描かれるのは、不当である。

もし、先の「海東鏡」「徐州・洛陽鏡」あるいは「権現山1号墳の2号鏡」(仙人鏡)のように、「鈕」を中心として“周回”して描かれている場合には、それ自身(「図様」そのもの)からは、直ちに、「上下関係」は判明しないけれども、当鏡のように「同一方向」において描かれている場合、たとえ「鈕」をへだてていても、「上下関係」は明白である。

それゆえ、もし「黄帝」(もしくは、他の神仙)を描こうとするならば、必ず、彼をもって「鈕」の上位、すなわち(A)の位置におくべきであり、「臣下」の伯牙は、(D)の位置で、静かに琴を弾ずべきであろう(あるいは、琴を脚下にして“立つ”も、可)。

(2) (A)の人物も、(膝上、あるいは脚下に)「琴」を持っていたとしても、それが「伯牙」その人である、という証拠は何ら存在しない。なぜなら、たとえば中国人の中に、“琴を弾きうる人物”は、決して「伯牙ひとり」ではありえないからである。

従来は、ただその「ネーミング・バリュー」によって、「伯牙その人」に当ててきていたにすぎないのではあるまいか。

なお、「神獣鏡」という“大前提”に立つ「通説」の立場では、この「伯牙」は一人間にすぎず、神仙でないこと、それは「自己矛盾」とはならないのであろうか。その理由が「各論者が『伯牙』を神獣鏡の中の登場者として認めてきたから」というだけでは、おかしい。“みんなで渡れば、こわくない”式の、学問に非ざる便宜的手法となってしまうのではなかろうか。

(3) その点、「神仙」として資格十分とされる「東王父・西王母」についても、当鏡の場合、問題がある。

(B)に登場する人物は、「女性」であることは、冠の形状から認められるものの、それが果たして「西王母」であるという保証はない。むしろ「西王母」としては、冠の形状が簡略にすぎよう。たとえば、先の「徐州・洛陽鏡」中の「西王母」に比較してみれば、そのように感ずる。

要するに「神仙」という“前提条件”を除けば、単に「女性」あるいは「身分ある(豪族の)女性」というにすぎないのではあるまいか。

(C)も、この点、同じである。「男性」あるいは「身分ある男性」とは認められても、決して「東王父」と特定することはできない。その「冠」は、(B)の女性よりはすぐれているけれど、やはり簡略であり、(D)の「小人物」にも冠状のものがあるようである。この点から、あるいは(D)の「小人物=黄帝」説が生まれたのではあるまいか。しかし(D)の人物は、(A)(B)(C)に比べ、やや形状が「小型」である。この点も、偉大なる「黄帝」にはふさわしくない。

以上のように、従来説のもつ各「矛盾」に対して、率直にわたしの判断を述べよう。

(一) (A)は、中国人の生活文化を示す。漢字で「楽」は、一方では“音楽”を示すと同時に、他方では“たのしむ”と訓む。他の芸術の「画」や「書」や「彫」は“たのしむ”という訓みをもたない。中国人の文化における「音楽」のもつ特別の位置、その“深さ”を示すものであろう。

ここでは、「楽器と共にある人間」を描くことによって、当鏡の鋳鏡者が、出生し、生活していた中国(洛陽や呉地)の文化生活を示したものではあるまいか。

(他の、たとえば「画文帯神獣鏡」などにおける「人間と琴」のテーマも、一概に「伯牙ひとり」に結びつけるべきではなく、その「伯牙」を一代表人物とするような、「中国の文化生活」の描写と見なすべきものであると思われる。)(31)

(二) (B)の人物は「母人」に当たる。出生した子供の母親である。「霊鳥」のごときものに座した形なのも、その(出生の)喜びをこの形象化によって表現しているのではあるまいか(先の「徐州・洛陽鏡」の「西王母」像は、このような《霊鳥に座したような》形象をともなっていない)。

(三) (C)の人物は「吏人」に当たる。生まれた子供に対する名づけ親としての「吏人」である。彼に命名されれば、出生した子供の「立身出世」(「位至三公」)が約束される、というのである。

(四) (D)の人物は、その「出生した子供」である。先の(A)(B)(C)の人物に対して、やや“背丈が低く”描かれている。銅鏡の「図様」では、通例“小さく”描かれるのは、“従者”を示す。しかし、この(D)の人物も、(B)の人物とは異なり、「冠」状のものをつけているようであるから、“従者”ではない。すなわち、「位、三公に至る」べき「子供」(子孫たち)の表現であろうと思われる。

以上によって、ここでも「銘文」と「図様」とは、よく「対応」しているという事実が認められたのである。

十一

関連の諸鏡について「銘文」と「図様」との関係について検証しよう。

(一)「□(「正」か)始元年鏡」(群馬県柴崎蟹沢古墳出土、写真16)

「銘文」

「□始元年 陳是作鏡 自有経述 本自州*□(「沛*」か) 杜地命出 壽如金石 保子□□」

州*の別字。草冠に州。

沛*は、三水編の代わりに立心偏。

右について次の諸点が注意せられる。

(1) 全体として、先述の「景初三年鏡」(神原神社古墳出土)を「先範」として、その「継承・変文」を行っている。

「陳是作鏡」は、両鏡に共通であるけれど、各自の「経歴」中には、共通面(たとえば「杜地命出」)と差異面(一方は「本自京沛*」、他方は「本自州*□(「沛*」か)」)があるから、両者、同じ「陳是」の系列であっても、「時」を異にしているのであろう。同族出身、共に鏡師なのである。あるいは、一方(「景初元年鏡」の鏡師)の“子供ないし門弟”なのかもしれない。

(2) 「景初三年鏡」の銘文のような「吏人[言名]之」「母人[言名]之」の二句はないけれど、「壽如金石」「保子□□」とあるから、“子孫の繁栄を願う”意の末尾部は共通している。

(3) 一歩進んで、大胆な“推測”を試みれば、

〈その一〉「景初三年鏡」は“豪族の室家(妻)に子供が生まれたさい”の作鏡。

〈その二〉「□始元年鏡」は“その後”の作鏡。

銘文の文意から見れば、右のように「作鏡時点」を推定することができよう。すなわち、「□始元年鏡」作鏡のさいは、すでに「[言名]」(命名)は“終わって”いたのである。あるいは“別豪族”のために作るさい、「景初三年」鏡をモデルとして「改文」したとも、考えられよう。出土古墳が西(島根県)と東(群馬県)と相離れている点から見ると、後者の方の可能性が高いかもしれぬ。

(4) 「図様」については、「□始元年」鏡の場合、「上図」が欠けているから、その内容が判別しがたいけれど、「左図」(「西王母」に当てられていたもの)と「右図」(「東王父」に当てられていたもの)および「下図」(黄帝に当てられていたもの)は、すでに述べたように「景初三年鏡」と“相似”しているようである。

けれども、従来の「通解」のような「黄帝」および「西王母」「東王父」説は、すでに述べた理由によって、妥当しない。

やはり「左図」は「母人」、「右図」は「吏人」、「下図」は「立身出世した子供(子孫)」の「図様」と見るべきであろう。

すなわち、「景初三年鏡」の「図様」を“襲用”することによって、当鏡の「銘文」の「壽如金石」「保子□□(「宜孫」か)」の文言と“対応”させたのではあるまいか。

(この「図様」は、中国でも「画文帯神獣鏡」などで「常用」されている。“子孫繁栄”を示す「常套図様」のようである。「景初三年」鏡もまた、この「常套図様」を“襲用”したものではあるまいか。)

以上、ここでも「銘文」と「図様」は対応させられているようである。

十二

次に「景初四年」鏡について。

「銘文」

「景初四年五月丙午之日 陳是作鏡 吏人[言名]之 位至三公 母人[言名]之 保子宜孫 壽如金石兮」

右について分析しよう。

(1). 文面は「景初三年」鏡(甲)と相似するが、次の各点が相違している。

〈その一〉「五月丙午之日」は(甲)にはない。

〈その二〉(甲)の「自有経述」「本自京師」「杜地命出」の三句が、当鏡(乙)には存在しない。

(2). けれども、「吏人[言名]之」「位至三公」「母人[言名]之」「保子宜孫」「壽如金石兮」の四句については、(甲)とまったく同一である。したがって当鏡(乙)は(甲)と同じく、“子供の出生時”に(それを祝って)「作鏡」せしめられたもの、と見なしうる。

(3). (甲)で特徴をなした、(甲)における作鏡者の“経歴”を示す三句(「自有経述」「本師京師」「杜地命出」)が消えている点、この鏡師は、同じ「陳氏出身」でも、(甲)とは別の、あるいは別時点の人物と見られる。

(4). 右の三句が消えたあと、その“字数の不足”を補うかのように、「五月丙午之日」の六字が補入されている。この(乙)の鏡師が、先の(甲)の鏡師の“自己の経歴”を「偽称」することを避けるための「配意」と見られよう。すなわち「銘文の内実」は慎重に検討され。取捨撰択が加えられていることが知られる。

(5). これに対し、(乙)の「図様」は(甲)の「図様」とは一変させられている。(乙)の場合、先述の(「青蓋鏡」に見られた)「盤竜」の「図様」となっている。

すでに述べたように、この「図様」は中国鏡においてしばしば出現する。中国の天子その人、あるいは“天子の守護神(竜虎)”を示すものであるから、種々の「銘文内容」と対応しうる性格をもつ。

ここでも、(乙)の「銘文」が述べる、

「吏人[言名]之」「位至三公」「母人[言名]之」「保子宜孫」「壽如金石兮」

の五句も、すべて“(魏の)天子のもとにおいて、はじめて享受しうる幸せ”と考えられるから、「図様」の「盤竜」あるいは「竜虎」とよく“対応”しうるのである。先にも述べたように「位至三公」が「天子の下における臣下の最高位」であることも、それを裏づけよう。

中国の天子を中心とする「冊封体制」において、これはいわば「万能の図様」の一つとも言いえよう。(32)

十三

右の「銘文」中の「景初四年」の四字について分析しておこう。

第一、中国・朝鮮半島・日本列島を通じ、暦に関する「一年の誤差」は頻出している。一に、太陰暦と自然の秩序(運行)との誤差の問題、二に、中国の皇帝の「恣意」による改暦の問題などにより、きわめて「生じやすい」問題なのである。

第二、たとえば、明確な「金石文」の事例として、百済の「武寧王陵碑」の碑文がある。

そこでは王碑と妃碑をめぐり、次のような「誤差」が現われている。

〈甲〉 王碑

(1). 〈原刻〉 ーー甲辰年(AD・五二四)崩

(2). 〈改刻〉 ーー癸卯年(AD・五二三)崩

(3). 乙巳年(AD・五二五)安葬

〈乙〉 妃碑

(4). 丙午年(AD・五二六)崩

(5). 己酉年(AD・五二九)合葬

右の王碑においてその崩年が、最初「甲辰年」と刻され、あとでこれを「癸卯年」として改刻されている状況が確認された。

これはおそらく、単なる「改刻ミス」ではなく、「安葬」時( (3). )と「合葬」時( (5). )において、「依拠、暦」上の変動があったからではないかと思われる。なぜなら、いやしくも当初の「王碑」の碑文の刻入者が“軽率”に誤刻し、(その「ミス石材」をとりかえることなく)その上に不体裁に「改刻」する、などということは考えがたいからである(現在の「刻字」の背後に、「原刻字」が“痕跡”として見えている (28) )。

やはり「安葬」と「合葬」の間に「依拠、暦」上の変動が生じたためと見なすべきであろう。ともあれ、「原刻字」と「改刻字」との間に「一年の誤差」の存在する事実そのものは、いかにしても疑いがたいのである。

第二、白村江の戦についても、その「時点」について「一年の誤差」がある。

(1). 六六二(龍朔二年)

旧唐書・新唐書・三国史記

(2). 六六三(龍塑三年)

日本書紀(天智二年)

右のいずれが「正しい」か、というより、両者の依拠した「暦」自体の異同がその背景に存在するのではあるまいか。

第三、以上のような事例は、他にも多いけれど、今の問題は「三世紀における鏡銘」中の「一年の誤差」である。

(1). 黄初四年(二二三)五月壬午朔十四日乙未、会稽師鮑作明鏡(以下略)

ーー鋳鏡の師鮑氏は会稽の人。呉。

(2). 延康元年(二二〇)二月辛丑朔十二日壬子

ーー浙江省紹興出土、江南の製作。

右は「黄初」(魏)も、「延康」(後漢末)も、「洛陽」を首都とする年号であるけれど、いずれも右のような「呉地・江南」製作鏡の場合、「一年の誤差」をもっていることが指摘されている。詳細な「月日」が刻入されているため、その点の「ずれ」が判明したのである。(33)

これは重要な発見だ。なぜなら、日本列島内出土の、いわゆる「三角縁神獣鏡」の場合も、少なくともその「図様」が「呉鏡」の系列を引くこと、すでに明らかである。とすれば、今間題の「景初四年」鏡も、その“あやまり”の原因は、同じく「一年の誤差」問題にもとづく。そのように考えることこそ、自然(ナチュラル)な理解なのではあるまいか。すなわち、彼ら「呉地からの渡来鋳鏡者たち」は、「一年の誤差をもつ暦」、いうなれば「呉暦」を持って日本列島へと渡来してきたのであった。

以上の考察は、重要な論点へとわたしたちを導く。

(A)「景初三年」(呉暦)=「景初二年」(正暦 ーーの魏朝)

(B)「正始元年」(呉暦)=「景初三年」(同右)

(C)「青竜三年」(呉暦)=「青竜二年」(同右)

従来の、これらの「鏡銘」年号に対する認識は、大きく“変化”せざるをえないのではあるまいか。次の点に注目しよう。

(一)現在の暦(たとえば「東方年表」)では、「後漢の滅亡」と「魏朝の開始」が同一年とされている。

二二〇 ーー延康元年は「三月」まで。

ーー黄初元年は「三月」以降。

きわめて“変格”である。通常なら、「二二〇」全体を「延康元年」とし、「二二一」を「黄初元年」とすべきところ、「漢の年号と魏の年号」をダブラせている。いわゆる「禅譲の論理」と共に、相対立する「蜀」や「呉」に対する“政治的必要”も存在したのであろう。

けれども、このような「魏朝のひとりぎめ」が、直ちに蜀地や呉地に“受け入れ”られたかどうか、きわめて怪しい。「漢の献帝、暗殺説」が流布されていたと伝えられるように、それに対する“受けとり方”は、必ずしも「一定」していなかったのではなかろうか。

ともあれ、そのような「一年の誤差」は、呉地(ないし蜀地)や「呉地から日本列島へ渡来した鋳鏡者」には“生じうる”誤差ではあっても、魏朝の天子の“お膝元”である、洛陽の官公房(「尚方」)などで生じうべき「誤差」ではありえない。これが、人間の通常の理性の指し示すところなのではあるまいか。(34)

十四

本稿における論証の核心は簡明である。

「いわゆる『三角縁神獣鏡』の『銘文』と『図様』は対応している。」

と。この一点に尽きる。これはきわめて自然(ナチュラル)な視点である。たとえば、有名な「線文字Bの解読」において、そこに書かれた文字(ギリシャ語)とそばの画の図柄とが「一致」した。このきわめて通常の対応が、従来不可能とされていた「線文字B」の解読を可能とした。研究史上、有名な経験であった。(35)

まして、“はるかに発達した語句と文章”すなわち「銘文」と、“はるかに発達した、高度の図柄”すなわち「図様」とが、同一鏡面に存在するのであるから、この両者を“無関係”と見なすことほど、不自然な見地はありえなかったのである。

ではなぜ、そのような「不自然」が疑われずにきたのか。いいかえれば「自然」な見地が実行されずに来たのか。

その理由は次の四点にあるのではなかろうか。

第一に、本稿の最初にふれたように、明治三〇年代から大正九年までという、当鏡の研究史上の初期段階において、いちはやくも「三角縁神獣鏡」という「命名」が先行し、いわば「決定」を見たこと。

第二に、そのさいは、その後おびただしく出土した同式鏡の大部分はいまだ出土していなかった。そのために、本稿で論証対象となったような「典型的な、同式鏡」の存在(その銘文と図様)自体もほとんど知られていなかった。

まして、同式鏡が中国内部において出土していないこと、その後(昭和五〇年代)、中国の王仲殊氏の報告によって、いよいよその「不存在」の確認されたこと、これらの重要な認識が成立するより、はるか以前に、この「三角縁神獣鏡」という「命名」のみが先行して成立していたこと。

第三に、ところが、その後五〇〇面近い同式鏡が出土したけれども、そこには「保子宜孫」とか「位至三公」とか、きわめて世俗的な欲望、ハッキリ言えば「立身出世」や「人間的欲望」の露出が数多く見られた。

ところが、他方、その「図様」に対し、これは「神人(神仙)と神獣」として、あらかじめ「断定」した地点から出発したため、同一鏡面中の「銘文」と対応させることなど、およそ不可能の一事となってしまっていたのではあるまいか。

第四に、もちろん「銘文」中に「東王父・西王母」や「仙人」は出現する。しかし、それらもひっきょう「人間の世俗的欲望による、人間の世俗的欲望のための、人間の世俗的欲望の対象」としてであって、決して「独自の高踏的・超俗世界を特立する」ためのものではない。「神仙」や「霊獣」は、人間のために存在する、いわば“手段”であって、決してそれ自身が「自己完結」的な最終目的ではないのである。

それを証明するものこそ「保子宜孫」や「位至三公」の類の世俗的文言の氾濫だったのではあるまいか。

十五

一九四〇年、北京で刊行された『巌窟蔵鏡」において、著者の梁上椿氏は次のように記している。

(A)青銅八鳥規矩鏡

二六二。原典では「漢中、四一」

「『青同之鏡甚大工上有山人食文』(中略)銘のなかには、『山人』があるが、内区の図像にはそれがなく、符合しない。」

(B)三羊四乳禽獣帯鏡

三〇一。原典では「漢中、五六」

「『三羊作鏡眞大工上有山人不知老宜孫子吉』(中略)銘文中に『山人』の二文字があるが、図像には普通みる怪仙がいない。昔の工匠は銘文に対してあまり正確に解釈しようとしなかったことがこれで判明する。」

ーーいずれも、田中琢・岡村秀典訳〈同朋舎〉による。

右を“速読”すれば、一見、銅鏡において「銘文」と「図様」とは相対応していない旨、“主張”しているかに見えよう。しかし、これを熟読すれば、じつはそうではないことが判明する。

(A)について。

「銘文」中の「食文」は珍しい詞句であるが、「文」は「斎」(齋の俗字)の略字か。「斎食」は“清めたる食物”の意。

盛螢甘美、厚供二齋食一。

顔氏家訓、風操

それはともあれ、右の梁氏の解説文では「符合しない」と言っている。原典(漢文)でも「不相符合」(相符号せず)と書かれている。

「符合」“わりふが合ふ。又、わりふを合はせたやうに正しくあふ。ぴったりあふ。”

「符」“わりふ。しるし。わっぷ。竹または木の上にしるしとなるやうな文字を書き、これを二分して、互に各々一方を所持し、他日事のあったとき持ち寄り合はせて證據とする。銅で虎の形を造り、これを両分するのもある。”

諸橋、大漢和辞典

右のように「符号」という言葉をありのままに理解すれば、梁氏の観察はまったく正しい。なぜなら、一方の「銘文」に「山人」、他方の「図様」には、その“人物像”という、キッチリした対応のないこと、疑う余地もないからである。

これは、先述の「南画」の場合、「文章」中の「桃」や「李」や「径」が、山水画中に一つひとつ描かれていない。つまり「符号」していないのと、同じ状況である。

では、この銅鏡(A)の場合、「銘文」の所述と「図様」の表現と無関係か、といえば、否だ。なぜなら、その「図様」には「霊鳥」とおぼしきものが八羽描かれている。おそらくそれぞれ“餌”をついばみ、「霊園」に遊んでいるのであろう。すなわち「仙界」の描写である。したがって「銘文」の所述と「図様」の世界とは“大らかに”対応している。あの「南画」のように。先にあげた「青蓋鏡」の場合以上に、これこそ“南画的対応”の手法ではあるまいか。

もう一つ、注意すべきことがある。梁氏がこの銅鏡(A)について、ことに「相符号せず」とことわっていること、その事実は逆に「一般的には、『銘文』と『図様』とは“符号”すべきもの」という原則論の存在、それをまさに明示しているのではあるまいか。

(B)について。

右に引用した、梁氏の解説文の前半(「銘文中に・・・・怪仙がいない」)に関しては、前述の(A)の場合と同一である。

これに対し、後半(「昔の工匠は銘文に対してあまり正確に解釈しようとしなかったことがこれで判明する」)について検討しよう。その原典〈漢文〉は左のようである。

「古工匠對銘文之多不求甚解於此可證」

(古の工匠、銘文の多きに対し、甚だしくは解するを求めず。此に於て証とすべし。)

右で「之多」の文形は漢文(古典)では珍らしい。「中国之大」(中国が大きいこと)「包括在費用之内」(費用の中に含まれる)(『現代中国語辞典』香坂順編著、光生館)の類であろう。

次に、「甚解」とここで呼んでいるのは、「銘文」と「図様」とを、一つひとつ、“対応”させようとする理解法のことであろう。例の「桃」や「李」や「径」の一つひとつを図柄(山水画)の中に“見つけよう”とする手法である。それが必ずしも妥当しないことを、ここで「主張」し、この銅鏡における「銘文」と「図様」の関係から、その「証」をえようとしているのである。その通りだ。何の疑いもない。

では、両者(銘文と図様)の間には、何の関係もないのだろうか。

この「図様」には、梁氏の解説にしたがえば、

「一鹿對向為蟾蜍左龍右虎」(一鹿、対向して蟾蜍せんじょ・左竜・右虎と為す。)

とされている。わたしたちが眼前にしているのは写真であるから、必ずしも鮮明には認識できないけれども、梁氏は当鏡の実物を見て判別しているのであるから、その判断にしたがおう。

まず「鹿」は“帝位のたとえ”にも用いられる吉獣である。

秦、其の鹿を失い、天下共に之を逐おう。

集解に曰く、張晏曰く、鹿を以て帝位に喩うるなり。

史記、准陰侯伝

次に「蟾蜍」は“ひきがへる”“月中に棲むひきがへる。[女亘]娥が西王母の仙薬をぬすみ月中に走って化する所といふ。月精。転じて月をいふ。” 諸橋、大漢和辞典

[女亘]娥の[女亘]は、女編に亘。JIS第4水準ユニコード59EE

「左竜」「右虎」はすでに述べたように“天子の守護神”である。

「銘文」の中に「上に山人有り、老を知らず」と言っているところが、右の「(聖なる)鹿」や「蟾蜍」によって表現されている。

さらに「宜孫子吉」(孫子の吉に宜し)と言っている、その背景には“天子のおかげ”ありとし、そのために「左竜」「右虎」が描かれているのではあるまいか。必ずしも「唯、神仙」的な、「非、政治」的なメッセージではない。それが「銘文」と「図様」との対応と相関によって巧みに表現されているのである。

確かに梁氏の解説のように、「一字と一画の対応」というような“四角四面”の対応は存在しないけれど、そこにかえって“大らかな”対応が存在する。まさに、後代の「南画」的手法の先縦をなすものであろう。

十六

本稿論述の焦点を要約しよう。

第一に、いわゆる「三角縁神獣鏡」において典型とされてきた諸鏡、「海東鏡」「徐州・洛陽鏡」「景初三年鏡(神原神社古墳出土)」、さらに「□始元年鏡」などについて「銘文」と「図様」とは、対応し、一定の相関関係をもっている。

それは“緊密に対応しているもの(36) ”(「海東鏡」「徐州・洛陽鏡」「景初三年鏡(神原神社古墳出土)」「□始元年鏡(柴崎古墳出土)」など)や“物語性などの付加を行ったもの”(「権現山51号墳、2号鏡」)などの差異はあるけれど、それぞれの在り方において「対応」している点において変りはなかったのである。

第二は、「銘文」と「図様」とが、一つひとつの“緊密な対応”ではなく、より“大らかな対応関係”を示しているものである。いわゆる「三角縁神獣鏡」ではないけれど、「青蓋鏡(国分神社所蔵)」や「青銅八鳥規矩鏡」(A) 「三羊四乳禽獣帯鏡」(B)などがこれに相当する。いわゆる「三角縁神獣鏡」では「景初四年鏡」(京都府広峰15号墳出土)」がこれに相当していよう。

この場合、「銘文」と「図様」とは「相補関係」にある。

第三に、新たに発見されたのは「鈕孔」のもつ問題性である。従来は「円形ないしドーム形」と「長方形」との差が問題提起されていたけれど、典型的な、いわゆる「三角縁神獣鏡」群の「鈕孔」を克明に観察し、撮影しデジタル解析を加えてみると、必ずしも事実に適合しないことが判明した。

代って「定型」(円形・ドーム形・長方形を含む)と「不定型」(より率直に言えば「乱型」)との差が重大であることが判明するに至った。

中国における「室内美術品」としての銅鏡の場合、当然右の「定型」であることが要求されよう。左右、見る側によって「鈕孔」が異なり、しかもそれぞれ“一口で表現しがたい形”すなわち「乱型」を示していたのでは、到底、貴族の日用品としての資格を欠如している。そのように考えることは果たして無謀だろうか。むしろ、人間の平明な理性と通常の常識の求めるところであろう。

これに対し、日本列島内の使用方法、すなわち「太陽信仰の祭祀の場における祭具」としての用途から見れば、その儀場においては、「表」(反射面)が上に向けられ、「裏」(鈕孔のある側)は下に向けられるため、司祭者側・参列者側にとって「目」に入らない。“かげ”の部分となる。そのため、「手抜き」が許されているのである。

第四、もう一つ、見のがせぬ点、それは「鏡師と鋳工」の別である。中国から渡来した「鏡師」の“責任範囲”は「鏡の『銘文』と『図様』」にとどまり、その他の鋳造工程は、日本側の「鋳工」に委ねられた。その「鋳工」たちは、当の銅鏡の実際の使用状況を熟知しており、ために「鈕孔」の“乱雑さ”には「神経質」ではなかったようである。

このような「鏡師と鋳工との落差」という観点を導入しなければ、ここに現われた「二つの美意識の断絶」を説明することはまったく不可能である。

この問題には、当然ながら「鈕孔作製技術」の有無が根底に存在すると思われる。

なお、森博達氏の指摘によって「韻家と鏡師の別」についての認識を得た。これも、「鏡師」のみが中国から日本列島へ渡来し、「韻家」が伴われていなかった、という問題を暗示している。

さらに、念のため言えば、「乱型」の場合、「室内美術品」としては不適格だけれど、「定型」の場合には「室内美術品」としても、「儀場、祭祀品」としても、双方とも有効であること、言うまでもない。鴨都波遺跡出土の四銅鏡(いわゆる「三角縁神獣鏡」、四世紀半ばの古墳出土)などは、かえって「鈕孔」が「定型」に近づいていることも、また、その証左となろう。

第五、「原則として『銘文』と『図様』とは対応し、相関関係をもつ」。この平明な道理が従来の「三角縁神獣鏡研究史」において、受け入れられていなかったのは、なぜか。

すでに明治三〇年代から大正九年にかけて、という早い段階において、「三角縁神獣鏡」という「命名」が先行した。ために、「図様」の内容を“一概に”「神仙と神獣」類と限定してしまった。そのために、一方の「銘文」中に頻出する「世俗的欲望」(「保子宜孫」「位至三公」など)の文言と到底「対応」できず、そのために両者をバラバラに理解することを「常例」としてしまったからではなかろうか。

むしろこれは「三角縁神獣鏡」というよりは「三角縁人獣鏡」と呼ぶべき鏡式だったのである。

十七

最後に、本稿論述の指向すべきところにふれよう。

一に、三角縁人獣鏡は「国産」である。いわゆる「舶載鏡」ではない。

二に、それは“倭人のみ”による「国産」ではない。中国(呉地を含む)からの渡来鏡師が重要な役割をになって、日本列島内で作製された鏡である。

この点、すでにわが国には江戸時代以来の研究史があり、近くはわたし自身が「海東鏡」を中心対象として、二一年前(一九七九年)に提唱したところであった。その二年後、王仲殊氏が右のわたしのテーマを(わたしの名をあげず)襲用されるに至った。これに対し、以後あたかもこれを「王仲殊説」であるかに扱う論者(ジャーナリズムを含め)が続出するに至った。(37) 不見識である。この点、明記する。

三に、しかも彼ら、渡来鏡師は、単に「中国内、常套の文面」や「中国内、常套の図柄」を“飜刻”したのではない。日本側の注文主(豪族)の「要望」や「祝事」などに応じた文言と図柄を刻入した。それ故、これらは、

「日本列島内の早期金石文群」

として、歴史上、日本思想史上、また民俗学上、重要な資料となろう。それらが従来はまったく「研究資料」とされてこなかった。それを「舶載」とするのが考古学界の通説であり、日本歴史学界、民俗学界もまた、この通説にしたがってきたからである。

四に、以上によって「三角縁神獣鏡=魏鏡」説が否定されたのであるから、当然、真の「魏朝からの賜遣鏡」は何式鏡か、という問題に当面せざるをえない。

これに対する回答は、当然「漢式鏡」とならざるをえないであろう。(38)

「漢式鏡」は、早くは糸島・博多湾岸(弥生時代)を中心に分布し、おそくは近畿(古墳時代)を中心に分布する。

この後者を“採択”して、「三角縁神獣鏡、非魏鏡、同時に近畿『邪馬台国』説」という、屈折した「第二通説」が浮上しようとしている。これは可能だろうか。

これに対する、わたしの回答は平明である。「倭人伝に書かれているのは、銅鏡(一〇〇枚)だけではない。中国錦(絹)と倭国錦(絹)、矛など」である。(38) 」

これらの記事を「回避」するようでは、「第二通説」もやがて、かつての「第一通説」(「三角縁神獣鏡、魏鏡説」)を後続すべき運命しかありえないのではあるまいか。

五に、本稿では主として「三角縁人獣鏡」の問題を取り扱ったけれど、「銘文」と「図様」の関係がこの様式鏡に限られないこと、言うまでもない。

たとえば、最近発掘されたホケノ山古墳(奈良県)出土の画文帯神獣鏡なども、「銘文」「図様」ともきわめて優れた秀鏡であるだけに、好個の研究対象となろう。改めてふれさせていただくこととしよう 。(39)

末尾ながら、当研究のために、多くの諸社、諸機関、諸研究者のおかげをこうむったことを明記し、感謝したい。国分神社、大阪府教育委員会、大阪市立美術館、文化庁、島根県八雲立つ風土記の丘博物館、島根県埋蔵文化財センター、大阪府弥生文化博物館、京都府埋蔵文化財センター、向日市埋蔵文化財センターなど、数知れない。また谷本茂、藤田友治の両氏には写真撮影、データ分析などでおかげをこうむった。

そして樋口隆康氏からは、京都大学在任中以来、変らぬ御教示を賜わり、感謝の言葉もない。対立する異説に対する寛容、という学問の骨髄とすべきところ、常に学ばせていただいたこと、ここに特筆させていただきたい。(40)

《注》

(1)他にも、西田守夫・田中琢・近藤喬一・安本美典・小山田宏一・車崎正彦氏など、多士輩出している。

(2)孔祥星・[文リ]一曼著『中国古代銅鏡』(文物出版社、一九八四年刊)・孔祥星著『中国銅鏡冬*典』(文物出版社、一九九二年刊)

冬*は、囗の中に冬。

(3)古田武彦・原田実・安藤哲朗・鬼塚敬二郎・兼川晋・木佐敬久・木下治代・木村千恵子・佐野郁夫・高田かつ子・滝口茂子・長井敬二・服部良雄・飛鷹泰三・平田英子・古田冷子・吉田博茂。

(4)右の(2)の図書。

(5)「八星鏡」の名称は当初の新聞報道による。

(6)『巌窟蔵鏡』一五七(八三ぺージ)

(7)同右一三〇(七九ぺージ)

(8)同右一二七(七九ぺージ)

(9)同右(同ぺージ上段)

(10)茶臼山古墳出土(重要文化財)

(11)「徐州。府名。清置く。(中略)故治は江蘇省銅山県。」『清史稿、地理志』による(諸橋、大漢和辞典)。

(12)樋口隆康『三角縁神獣鏡綜鑑』二二九ぺージ。

(13)鏡師(韻家や鋳工ではない。後述)

(14)梁上椿『巌窟蔵鏡』(三九三・三九四・三九五・三九六・三九八など)。

(15)同右(三九〇・三九三)

(16)兵庫県揖保郡御津町(一九九一年三月、『権現山51号墳』刊行会)編集近藤義郎、編集協力冨田和気夫、執筆近藤義郎以下二十一名。

(17)この二号鏡は、小林行雄氏の同笵鏡目録の一〇番に該当する。香川県大川郡寒川町石井奥3号墳、京都府相楽郡山城町椿井大塚山古墳、静岡県磐田市二之宮連福寺古墳、群馬県藤岡市三本木(伝)、泉屋博古館蔵23号鏡、同24号鏡の同笵鏡が知られている。(右の(16)による)

(18)王仲殊著『三角縁神獣鏡』(学生社)「七面の『陳是鏡』とその銘文」(二一二ページ)その他。

(19)右著も、この立場である。

(20)王仲殊氏は、この「[言名]」字を以て「名」と同一と見なした上で、「要するに、ここでの『名』とは一つの動詞であり、その意味は財産や物品を自分の所有にすること、すなわち『占有』することなのである。」とする。(右著二一五ぺージ)

「[言名]」字を王仲殊氏のように解した場合でも、「図様」との関係に大異はないであろう。ただ王説の場合、「『銘文』の銘刻者は、なぜ『有之』とか『保之』といった、通例の、誤解しようのない文字を用いなかったのか。」という疑問が若千残るように思われる。

(21)王仲殊氏がこの理解を示された(右著二一五ぺージ)。

(22)不二井伸平氏(古田史学の会)による。

(23)この文の前に、森氏は香川県多度津町西山古墳出土鏡の銘文を引文し、この文が韻を踏まず、魏の詩人がこの鏡銘を見れば、「押韻を誤った拙劣な銘文と嘲笑うでしょう。」と評された。その銘文は次のようだ。

「張氏作竟真大巧、上有仙人赤松子、師子僻邪ママ世少有、渇飲玉泉飢食棗、生如金石不知老。(師は獅の略字)」

右は先述の「権現山51号墳の二号鏡」と同類の銘文である。

(24) 福永氏の所論を引用する。

「三角縁神獣鏡の鈕孔のほとんどが長方形手法で統一されていることは、それが限定された工房で大量製作された経緯をうかがうに十分である。いずれにせよ、これまでに検討してきたような諸特徴を呉の鏡に求めることは、それを魏鏡に求めるよりはるかに困難であることをあらためて確認しておきたい。」(四九ぺージ上段)

氏は倭人伝の「銅鏡百枚」について次のように述べる。

「筆者は、この銅鏡百枚が三角縁神獣鏡を主体としてこれら方格規矩鏡などを少数含む鏡群であったと推定しているが、公孫氏の勢力下で銅鏡製作を行っていた工人集団が、公孫氏滅亡後、魏によって再編成され、卑弥呼下賜用の鏡製作にあたった可能性は考えられないであろうか。」論文注《32》

さらに氏は「工人渡来説」を「イ方製段階」に至って認めようとする。「イ方製の初期の段階に大陸から工人が渡来してその技術を直接指導し、またわが国において三角縁神獣鏡を製作した可能性がある。もちろん中国北方系の工人である。」論文注《36》

「長方形」という鈕孔形態が「イ方製」段階になっても“継続”しているという観察に立った、大胆な推定であるが、すでに「三角縁神獣鏡=魏鏡」説に立つ氏であるだけに、なぜいまさら、この期(「イ方製」段階)におよんで、という疑問が生ずること、避けがたい。

イ方*は、JIS第3水準ユニコード4EFF

要は、王仲殊説のような「唯、呉鏡」系列説に対する反論にのみ“目を奪わ”れ、王説に対する「先行説」としての、わたしの立論(一方で「北方(洛陽→楽浪→日本列島)経由」、他方で「直通(呉地→日本列島)」の統合説。『ここに古代王朝ありき』〈朝日新聞社〉)を一顧だにしなかったためである。そのように見なすこと、はたして酷であろうか。氏の研究が銅鏡研究上の一生面を切り開いただけに惜しまれる。

福永氏論文「三角縁神獣鏡の系譜と性格」(考古学研究、第38巻第1号、一九九一年六月)右の引用は、当論文による。なお「三角縁神獣鏡製作技法の検討 ーー鈕孔方向の分析を中心として」(考古学雑誌、第78巻第1号、平成四年九月)他、考古学研究(第41巻第1号)、長岡京文化論叢II、などに一連の論文を発表している。

(25)大林芳雄氏(京都市下京区東洞院通仏光寺上ル)による。「ひも」の専門家。

(26)出雲において二種類の「×印」が出土した。一方は、銅矛(出雲矛。従来は「銅剣」と呼ばれてきた。高橋健自の「命名」による。これも「命名先行」の一例である。別述〈『古代史の未来』〉)の凸出部である(荒神谷出土)。他方は、銅鐸の鈕部付近(加茂岩倉)。両者の「×」はまったく性質を異にしている。なぜなら、前者(荒神谷の出雲矛)は製作技術者自身にとっての「心覚え」にすぎず、木の柄を“はめた”状態では、人目につかない。儀場の参列者はもとより、使用者自身にも、通例は気付かれないのである。

この点、“外目”にハッキリ判明する形の後者(加茂岩倉の銅鐸)の場合とは、外見は同じ「×印」でも、その「目的」はまったく異なっている。

前者(荒神谷の出雲矛)の「×印」は、位置も、筆跡も、きわめて“恣意的”であり、統一されていないようである。「表からは見えない位置」にあることから生ずる、一種の「手抜き」とも言いえよう。この点、今回の「鈕孔」問題と共通している。

(27)逆は必ずしも真ならず、のたとえ通りの「鈕孔」が「定型」であるから、「室内美術工芸品」用に限る。「戸外祭祀」用には使いえない。 ーーこういう命題の成立しないこと、当然である。

(28)注(14)参照。

(29)中国でも日本列島にも出土する「画文帯神獣鏡」にも、この「模鋳鏡」問題があり、興味深いテーマをなす(別述)。

(30)樋口隆康『三角縁神獣鏡綜鑑』、田中琢『古鏡』(講談社)など参照。

(31)ホケノ山出土鏡など。

(32)狂歌でも、いずれの下の句にも“つき”うるものに「それにつけても金のほしさよ」あり、とされる。人が貨幣経済の中に住むことの一証かもしれぬ。

(33)笠野毅「三角縁神獣鏡は語る」(『古代を考える、邪馬台国』吉川弘文館)、「虹の光輪」(多元Vol.28)参照。

(34)中国内部の「石刻」「瓦刻」において「一年誤差」の例をあげ、それを“根拠”にして「景初四年鏡、中国製」説を弁護しようとする論説があるようである。しかし、これは不当である。なぜなら、日本列島内でも、「近畿天皇家の年号」のみならず「九州年号」の「一年誤差」「三年誤差」などは多い。文書・年号研究上の“常識”といえよう。それが、あの広大な中国内部に存在して当然である。けれども、「天子からの賜遺鏡」において、また「尚方」など魏の官公房の中において、存在しない「景初四年」などの生ずべき道理はやはりないのである。

(35)イギリスのぺントリスによる解読(一九五三年)。

(36)このケースでも「笠松形文様」のごときものは、“特に”銘文中には現われないけれど、「貴人」に関する内実であることは、「銘文」中に現わされていることが多い。

(37)「王仲殊説の行方」(『「君が代」を深く考える』五月書房)この論文には中嶋嶺雄による中国訳(小冊子)がある。

(38)『ここに古代王朝ありき』(朝日新聞社刊)参照。なお従来の「考古学編年」を絶対視すべきではなく、逆に「出土遺物」と「三国志の魏志倭人伝内の『物』(鏡・絹・矛などごとの対応を以て、新たな編年の基礎と見なすべきである。この点、川端俊一郎氏も、日本の考古学界に対して反省をうながしておられる。(「倭国の市と大和の市」北海学園大学経済論集、第43巻、第3号、一九九五年一二月)。

(39)なお本稿で扱った三角縁神獣鏡や各種銅鏡とは別に、「改鋳」「模鋳」に属するもの少なしとしない。たとえば、有名な大阪府黄金塚古墳出土の「景初三年鏡」(画文帯神獣鏡)も、その一つである。この種の「後鋳鏡」を“出発点”として「銘文」と「図様」の関係を論じはじめるとすれば、大きな錯失となろう。なぜならこれら「後鋳鏡」では、しばしば「銘文」や「図様」が“崩され”て、ために両者の関係もまた“崩れて”いるからである。この点、深い注意を要しよう(滋賀県、大岩山古墳出土鏡も同じ)。これらの点、詳述の機をえたい。

(40)研究史上、注目すべき位置にあるのは、小野山節氏「三角縁神獣鏡の傘松形に節・塔二つの系譜」(郵政考古紀要、通巻第三六冊、一九九九年一〇月三一日。大阪中央郵便局私書箱九五一号)である。いわゆる「傘松形文様」の大多数を「法華経」の「仏塔」に由来するもの、とされた。もちろん、三角縁人獣鏡(いわゆる「三角縁神獣鏡」)の「銘文」中には法華経や仏塔や仏経思想に関する章句は、まったく、あるいはほとんど存在していないこと周知のごとくである。「『銘文』と『図様』とは対応せず」とする、“通説派”による研究史上の、一到達点をしめす労作であろう。

〈補論〉

三角縁人獣鏡ではないけれど、最初の年号鏡として論及されることの多い「青龍三年鏡」(方格規矩四神鏡。京都府大田南5号墳出土。また大阪府高槻市安満宮山古墳出土、は同型〈もしくは同類〉鏡)についてふれておこう。

「銘文」

「青龍三年 顔氏作竟成文章 左龍右虎辟不詳 朱爵玄武顧陰陽 八王九孫治中央 壽如金石宜侯王」

内区に十二支(一部、不鮮明)。

右に対し、「図様」においては八匹の霊獣が描かれている。図案として簡略化されているけれど、「銘文」の霊獣四匹が“雌雄”の形で示されているようである。「左龍右虎」(a)に対して「不詳(=祥)を辟(=避)く」と言い、「朱爵(=雀)玄武」(b)に対して「陰陽を顧る」と言っているけれど、これは漢文としての成句法であり、述語部分(「辟不詳」「顧陰陽」)は、(a)(b)を共に“受け”ていること、当然である。すなわち、四匹の霊獣にはすべて「陰陽」(雌雄)あり、と言っているのである。その「銘文」内容が「図様」の中に明晰に表現されている。

さらに、中央の方部(正方形の区画)の中に十二支が記されている。鈕部を「中心」とし、「天子の座とその配下の周辺世界(天下)」を象徴(シンボライズ)したものであろう。すなわち、「銘文」に言う「八王九孫、中央に治す」の一節と対応させているのである。「中央」は「天子を中心とする朝廷」をしめし、それに連なる顕宮・顕職を願った章句である。「図様」も、そのような「銘文」内容と対応させられているのである。

「壽は金石の如く」「侯王に宜し」という常套句も、この「図様」のもつ構成の全体と相呼応して余すところがない。

もちろん、このような「銘文と図様の対応度」は、梁氏も指摘していたように、決して一律ではない。濃淡、千差万別であり、中には“簡化”“乱雑”に流れているものも、必ずしも少なしとはしないであろう。この点、いわゆる「後鋳鏡」「模鋳鏡」に至っては、一層はなはだしいものがあろう。

けれども、その「根本原則」は、あくまで両者(「銘文」と「図様」)の対応にあり、そのバランスの中に「鏡面全体」が構成されていること、この一事を見失うべきではないであろう。その点、決してひとり三角縁人獣鏡に限らないのである。

なお当鏡の鈕孔について写真撮影(写真7・8)とデジタル解析を行った。先述のように「不定型(乱型)(1)」であり、中国製の「室内美術工芸品」としての用件を満たしていなかった。やはり「太陽信仰などの儀礼」のための銅鏡、すなわち「国産」である、と言う他はない。

右の研究調査を実施・協力して下さった谷本茂・藤田友治氏に感謝すると共に、同調査を受けいれて下さった高槻市教育委員会、京都府竹野郡丹後町教育委員会の寛容に厚く礼を述べたい。ことに松本高志氏(高槻市教育委員会)の御厚志に深謝する。

《注》

(1)この青龍三年鏡「様式」の鈕孔に対しては、すでに福永伸哉氏の論文において「模式」化して掲示されている(考古学研究、八三〜一)。

二〇〇〇年七月一〇日稿了

調査概要1 国分神社蔵三銅鏡の鈕調査概要 1999 年 8 月 古田武彦 藤田友治 谷本茂

調査概要2 島根県神原神社古墳出土「景□三年」銘銅鏡の鈕調査概要 2000 年 6 月 古田武彦 藤田友治 谷本茂

調査概要3 「青龍三年」銘銅鏡二種の鈕について調査概要 2000 年 8 月 古田武彦 藤田友治 谷本茂

方格規矩式鏡の形式についての一考察 鈕孔の向きに注目して 谷本茂

電子書籍(PDF版)「三角縁神獣鏡の史料批判 -- 三角縁人獣鏡論」へ

第二章 邪馬一国から九州王朝へ II王仲殊論文への批判 古田武彦 『よみがえる九州王朝』 へ

三角縁神獣鏡の盲点 -- これは卑弥呼の鏡ではないpart2(古田武彦講演会 二〇〇〇年七月九日)

『新・古代学』 第5集 へ

ホームページへ

これは研究誌の公開です。史料批判は、『新・古代学』各号と引用文献を確認してお願いいたします。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailは、ここから。

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“