『ここに古代王朝ありき』(目次) へ

『「邪馬台国」はなかった』へ

九州王朝の史料批判 (学士会 会報 2006-II No.857) 古田武彦

『ここに古代王朝ありき』ーー邪馬一国の考古学(ミネルヴァ書房)

2010年9月刊行 古代史コレクション5

第四部 失われた考古学

古田武彦

第一章 古墳の考古学 / 第二章 隠された島

第三章 九州王朝の都城

太宰府の謎

新たな問いがある。“沖の島の財宝の主だという、その九州王朝の本拠はどこなのか。考古学的にそれを立証できるのか”だ。

この問いに対して、わたしの答は簡単明瞭だ。“それは太宰府である”。

“考古学者は、太宰府の遺構に対して長年調査しつづけてきた。しかし、そこを九州王朝の王都だというような報告は、彼等から聞かないではないか”。

“その通りだ。沖の島に対しても、考古学者を動員した大型調査団が作られてくりかえし派遣された。そして彪大な報告書や研究書が最近に至るまで次々と新たに作製されてきた。にもかかわらず、それらはすべて「近畿天皇家からの奉納品」という思惟の糸、もっとはっきり言えば「菊のイデオロギー」で貫かれていた。ちょうとそれと同じだ。” ーーこれがわたしの答である。

では、具体的に従来の太宰府観を検討してみよう。

“天智天皇がこの太宰府を作った” ーーこれが「定説」だ。たとえば鏡山猛が、

「大宰府が現在の地に設置された時代は、ほぼ天智初年にあたる。七世紀の後半期は大宰府の建設時代ということができる」(『大宰府都城の研究』)

と言っているように。

今、『日本書紀』の太宰府関係史料に対して、率直な目を注いでみよう。

A(推古十七年、六〇九年)筑紫大宰、奏上して言ふ。「百済の僧道欣だうこん・恵弥ゑみ、首と為りて一十人、俗七十五人、肥後国葦北津に泊す。」と。(推古紀)

これが「筑紫大宰」の初見記事だ。

B(天智三年、六六四年)是の歳、対馬嶋・壱岐嶋・筑紫国等に、防さきもりと烽とぶひとを置く。又筑紫に、大堤を築きて水を貯へしむ。名づけて水城みづきと曰ふ。(天智紀)

これが有名な「水城」建造の記事だ。

C(天智十年、六七一年)対馬国司、使を筑紫大宰府に遣はして言ふ。「月生たちて二日、沙門道久・筑紫君薩野馬さちやま・韓嶋勝裟婆からしまのすぐりさば・布師首磐ぬのしのおびといは、四人、唐より来りて・・・・。」と。(天智紀)

『失われた九州王朝』『邪馬一国への道標』でのべた、九州王朝の主、薩野馬(薩夜麻)の捕囚からの帰国だ。ここに「大宰府」の名が出てくる。

右の記事の他にも、一切“近畿天皇家が太宰府を造営せしめた”との記事はない。ぞれどころか、“筑紫に太宰という役職を置いた。それは何年だ”といった形跡すらないのだ。ないままに、いきなり推古十七年の「筑紫の大宰」の記事が出てくるのだ。すなわち“この「筑紫の大宰」は、天皇家の任命によるものではない”。そういった体裁を、『書紀』自身がとっているのである。

しかるに、後代の学者は、これを補い解した。“『書紀』に書いてあろうが、なかろうが、この日本列島内で「大宰」を置き、「大宰府」を造営できるのは、おそれ多くも近畿天皇家しかない” ーー典型的な「菊の論理」、いわば“超『日本書紀』のイデオロギー”である。

わたしの方法は、これと対照的だ。『書紀』を権威とせず、まして『書紀』にもない内容を「菊の論理」で補うつもりは全くない。代って出土状況、すなわち遺構の事実のみを権威とする。そういう方法だ。その立場からいわゆる「定説」を判定する。その結果、“やっぱり「定説」は正しい”となるか、“どうもちがう”となるか、わたしの関知するところではないのである。

もちろん、その結果が九州王朝なるものの存在を否定しようとも、同じことだ。わたしにとって肝要のもの、それは方法であって、結果ではない。

太宰府の性格

太宰府の性格を検証しよう。

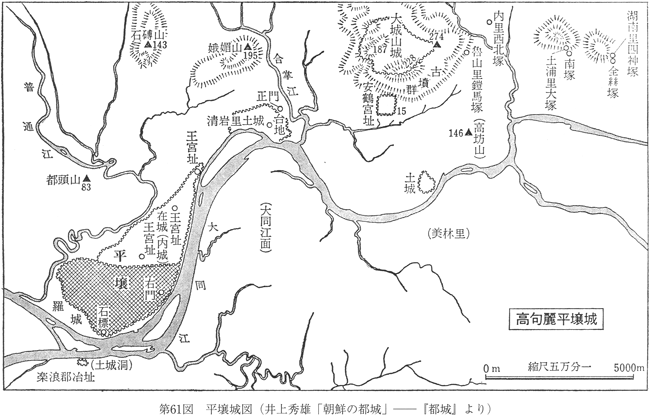

まず第一は、都城の形態だ。太宰府は大野城・基肄きい城といった山城に囲まれている。このように「平地部の都と周辺の山城」と両者がワン・セットになって組み合わされた、特異な都の形態、これが「山城のある都城制」として、朝鮮半島通有の方式であることは、よく知られている。今、井上秀雄の「朝鮮の都城」(『都城』社会思想社刊所収)によってこれを見よう。

「第1図(第61図 -- 古田注)でわかるように、戦時の王城の大城山城と平時の王城の清岩里土城との関係は旧都の尉那厳山城と国内城との関係とまったく一致している。このことから、高句麗の都城制は四二七年平壌遷都の時期に前代の構成を引き継いでいたことがわかる」(「山城のある都城制」同書所収)。

「都城の形式がいっそう発展して、王宮を守護する山城や土城がその周辺に数カ所築城される形式である。百済では熊津時代(四七五〜五三八)にこの形式の王城が形成された可能性が強い。新羅の王都では、六世紀中葉以降にこの形式がとられ、新羅の支配下に入った地域の住民を動員して、王都周辺の山城を整備改築している。加羅諸国の一国大伽椰国の都城も王宮址の前後に整備された山城址があって、この形式にいれてもよいであろう。大伽椰国のこの都城制がいつごろのものであるか伝えるものはないが、五六二年の大伽椰国滅亡のときのもので、おそらく六世紀前半に始まったものとみられよう」(同右)。

以上、朝鮮半島における国都の様式が、いずれもこの「山城のある都城制」であったことが知られよう。すなわち、太宰府もまた、この「山城のある都城制」に立つ、東アジア圏の一角に属していたのである。

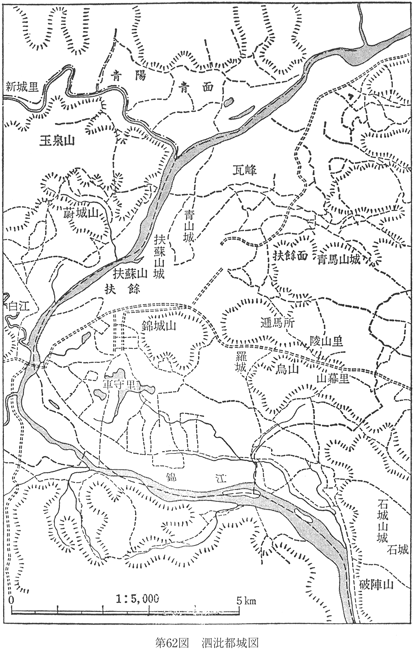

ことに太宰府の都城様式が百済の国都(扶余)と様式上酷似していることは、よく知られている(第62図)。

鏡山猛も、『大宰府都城の研究』で、右の図をあげてこれと太宰府の相似関係を論じている。

右の相似の意味するところは、何だろう。四〜六世紀の東アジアにおいて(ことに朝鮮半島から日本列島西部にかけて)、一国の国都とは、その資格として、このような様式をもつべきものだった。そのことを意味しているのである。そして太宰府という都城は、まさにその資格を必要にして十分に具有しているのだ。 ーーこれが先入見の色眼鏡をはずし、真実リアルに見つめるとき、遺構様式自体のしめす論証だ。

これに対し、近畿は、いささか異なった様式に属する、別圏だ。“山城とワンセットで都城を作る”そういった趣ではないのである。その上、もし「定説」者が言うように、“天智がこの太宰府を作らしめた”としたら、そのとき考古学的に必要とされる条件は何か。天智自身の居するところ、「近江京」が、これと同じ様式、すなわち「山城のある都城制」をもっていることだ。しかも、太宰府をはるかに上回る規模をもって。 ーーしかし、その事実はない。ないまま、天智造営説が「定説」化している。

次の局面に進もう。

もしかりに、将来「山城に囲まれた近江京」が発見されたとしよう。そのとき、さらに困難な問題が立ちあらわれる。

天智は、近江と筑紫と二個所に「国都」を作ったことになるのだ。こんなことがあるだろうか。高句麗・新羅・百済、いずれを見ても、一国の首都だ。太宰府も、それらに伍して遜色のない規模をもっているのだ。そんなものを、なぜ二つも作る必要があるのだろう。“日本の天皇家は、高句麗や新羅や百済とは、格がちがうのだ”。そんな詭弁が通用するだろうか。

またこのように言う論者があるだろうか。“中国にも、長安と洛陽、二つの首都があるではないか”と。残念ながら、ちがう。前漢代、長安に都していた。後漢になって、洛陽に遷都した。その結果、旧都と新都とが生れた。二つあるように見えるだけ。言ってみれば平安時代、平城京(奈良)という旧都と平安京(京都)という新都と、二つあるように見えるだけだ。実際の「現在の都」は、それぞれ洛陽であり、平安京であるにすぎないのだ。

太宰府の場合は全くちがう。天智天皇が、はじめ太宰府に都し、のち近江京に遷都した、などという話は聞いたことがない。それとこれと、ごっちゃにしては困るのだ。

これに対し、遺構の事実は厳然と後代に告げている。“ここに国都ありき”と。すなわち、その国都で一定の領域(九州)を支配する王朝があった、その証跡なのである。 ーーそれが九州王朝だ。

掘立柱の発見

もう一つの局面がある。昭和四十三年冬、太宰府の遺構発掘中、意外な事実が見出された。その遺構は三層に重なっていたのである

第一期 掘立柱建物

第二期 下層礎石建物

第三期 上層礎石建物

ことに第一層(=第一期)の掘立柱など、全く予想外のことだった。「天智の命で」と言っていたのは第二層だ。だが、明らかにそれ以前から「太宰府」の宮殿とその遺構は存在していたのである。

「そのとき、わたしは発掘現場にいましたが、あんなに驚いたことはありません」。県の文化財課におられる新進考古学者、児玉真一さんは、思いおこしても興奮をおぼえる口調だった。そしてその第一層の性格は、“説明がつかない”という(森貞次郎『北部九州の古代文化』参照)。

けれども、“説明がつかない”とは、どういうことか。要するに“『書紀』の記事では、理解できない”ということだ。しかしながら、従来の“『書紀』の説明”という手法に拘束されない、わたしのような探究者には、事は至極簡単明瞭だ。 ーー“『書紀』を補足した天智創建説はまちがっている”。それだけのことだ。太宰府は天智時代より、ずっと古い淵源をもっていたのである。

すべてを「天智以降」としようとしたものに、藤井功・亀井明徳『西都大宰府』がある。ところが最近、太宰府そばの窯跡「神前かみまい遺跡」から、六世紀後葉、すなわち「天智以前」に当たる、“日本列島最古級の瓦”が出土(第63図)し、この立場に対して困難な問題を提出している。そしてこの無文の軒丸瓦と類似したものは、百済の「扶蘇山城跡」にしか見られないという(昭和五十三年十一月七日各紙)。“東アジアの山城圏内の一首都としての太宰府”という命題は、いよいよ疑いえないようである。

『書紀』の信憑性

“だが、『書紀』も推古期以後になると、信用できる。そういうのが通説だから”。そう言ってしぶい顔をする考古学者もあろう。

思えば、有名な喜田貞吉と建築史家との法隆寺再建論争があった。その結果は、喜田の再建説のほぼ正しいことが証明された。すなわち『書紀』の「夜半の後、法隆寺に災あり。一屋余す無し」(天智九年)の一文は正しかったのである。

この事件が古代史家・考古学者たちに与えたショックは甚大だったと思われる。“『書紀』は推古紀以後では、正確”、そういう『書紀』信仰を生んだのである。

たしかに「推古紀」以後ともなれば、『書紀』編纂時(八世紀初頭)から、相去ること遠くない。したがって事実が存して当たり前だ。しかし、“永遠の古いにしえより現代まで近畿天皇家が主柱”という大義名分論からして、事実を偽った部分も、同じく存在する。つまり、“虚実並び存する”のが『書紀』のありのままの姿ではないだろうか。まして『書紀』は「天智の太宰府造営」など一切記していないのである。

この点、『書紀』信仰、さらに超『書紀』信仰という名の中央主義史観に立ったのが、従来の太宰府理解だった。それが今や大きく書き改められねばならぬときが来たようである。

蔵司の役割

ここで太宰府の西側にあった蔵司に注目しておきたい。鏡山猛の『大宰府都城の研究』によれば、

「現在の礎石からみて9間3間のプランを持っていたものである。これと同様の建築物の遺構を他に求めると、東大寺の正倉院がまず想起される。正倉院の校倉は正面9間側面3間あり、全く同一の礎石の配列をしている。したがって、この建物も倉庫の跡ではないかと想像される」

「大宰府の倉庫は一つに止らなかったことはもちろんであるが、この遺跡もその一つと推察される。ちなみに東大寺正倉院の校倉の広さを記るすと、南北全長105尺東西35尺となり、面積に於て蔵司の一群は1.8倍に当っている大建築である。正倉院に於ては3倉ともに桁行を等分して柱間を等しくしたようであるが大宰府は中の間を両端の間の2倍としている。正倉院においてはまた中倉の梁間が南北両倉より少しく広いが大宰府は等間隔の礎石配置である。以上のような小差はあるが、ともかく正倉院の校倉よりも創建年代が古く、さらに広大な遺構が存することは、正倉建築史上の一特例として注意せねばならぬ所であろう」

「正倉院の校倉よりも創建年代が古く、さらに広大な遺構」 ーー実に印象的な言葉だ。では、中に何が入っていたのだろう。少なくとも創建当時からからっぽだったはずはない。いれものは中に入れるべきもののために作られるものだからだ。「正倉院の財宝以上に古く、さらに多大の」財宝が蔵せられていた、そういう想像は、“恣意的”だろうか。むしろ、きわめて合理的、かつ自然な推定ではあるまいか。

そして近畿天皇家がこのようなもの、後年みずからの脚下に作った宝庫以上の広大な「宝庫」を、近畿からはるかはなれた遠域に造営した。 ーーわたしは、正常な理性を失わない限り、そのような「神話」を信ずることができない。

これは明らかに、近畿天皇家に先在し、この地を本拠とした王朝の宝庫だったのである。

他京との比較

鏡山の場合は、むろん、わたしのような立場をとっているわけではない。逆に、一方や、(A)で藤原京(持統四年ごろから着手されて、元明天皇の和銅三年まで十六年間の国都)や平城京と対比し、他方(B)で筑後国府や近江国府や多賀城内城と、この太宰府都城を比較し、規模において(A)(B)両者の中間にありとし、もって“近畿天皇家配下の築造物”として太宰府を位置づけようとしているのである。

けれども、わたしの率直な見解をのべさせていただければ、この比較は不当だ。なぜなら、太宰府の遺構と(A)(B)の両者では年代がちがう。太宰府の方が古いのである。まして第一層の掘立柱ともなれば、いよいよ古い。こういう年代のちがうものを同一平面で比較して、“だから、これは近畿天皇家配下”という論法にもってゆくのは、適正かつ厳正な判断とは言えないであろう。

もう一つの問題。

太宰府の遺構は、鏡山も非常な努力を重ねて立証したように、大野城・基肄城・怡土城などに囲まれた「山城のある都城制」という、東アジア世界の典型をなす国都の様式だ。この点、右の(A)(B)などとは、様式を異にしているのである。

その遺構様式そのものを抜きにして、大小だけで判断するやり方は、やはり都城の「器物学」ではあっても、都城の「遺構学」とは言えないのではあるまいか。

ここには、古墳時代について、非装飾古墳(近畿の巨大古墳)と装飾古墳(九州)という遺構様式の厳然たるちがいを無視して、古墳の「大 ーー 小」をもって“近畿天皇家配下の装飾古墳”という図式を描き出して怪しまなかった従来の考古学界の「伝統」が色濃い影をおとしている。そう言ったら、篤実にして敬すべき考古学者、鏡山猛氏に対して失礼となるであろうか。

鏡山氏との出会い

わたしは、かつて『「邪馬台国」はなかった』を世に問う前夜、当時九州大学の教授だった鏡山氏のお宅を訪れた。そして率直にわたしが「邪馬一国、博多湾岸説」に到達した、文献批判上の経緯をのべた。そして考古学者としての、氏の、忌憚なき批判を乞うたのである。これに対し、氏は言われた。

「考古学の側では、いまだ近畿説か九州説か、そのいずれかを結着するところまでは、行っていません。ですから、わたしの方からあれこれ申すのは適当ではありません。お聞きするところ、文献の面から分析を徹底する、というお立場のようですから、それはそれとして大変結構なことと思います。どうか、まどわず、その方法でおやりになったらいい、とわたしは思います」

温厚な、筋の通ったお答えだった。わたしはその学者としての謙虚さ、筋の通し方を眼前にして、さわやかな思いにひたされた。厚く礼をのべて辞去したのである。

そのような思い出のある鏡山氏の著書に、かつはここでおかげをこうむり、かつは正面から反論することとなろうとは。“運命の戯れ”と言うほかはない。すべては学問のため。それゆえ氏の御海容下さる所であろうと信ずる(氏は、当時九州歴史資料館館長であった)。

測定の鬼

鏡山氏とは、対照的な人柄と学説をいだきつつ、すでに世を去った々鬼才がある。坂田武彦氏だ。

氏は、九州大学工学部の冶金学科に所属し、その生涯を古代鋳鉄の研究、ことに考古学的出土遣物の自然科学的測定に精力的にとりくんでこられた方である。

その“鬼才”ぶりは、次のような挿話エピソードにもうかがわれる。某地で、一般の墓の中に収められた「遺物」をとり出して、自然科学的な測定を行い、墓碑銘に書かれた年代と比較して、ご白分の測定の技術を磨かれた、というのである。もちろん、わたしにはこの挿話の真偽は不明であるけれども、そのような「伝説」が生じるほど、氏が自己の測定技術にかけられた精進と自信とはすさまじかったのである。まさに芥川龍之介の『地獄変』の主人公を思わせる、学問の鬼、そんな感じだった。

氏の測定結果は、現地(九州)の考古学者たちの構想する古代像としばしば衝突し、彼等を当惑させたようである。

わたしが氏のお宅を訪れたのは、昭和五十二年の一月だった。氏はぶしつけなわたしの来訪をとがめず、長時間、談論風発されたのであった。そして現地(九州)の考古学者たちが自分の測定に対し、正面から対決せず、いわばいかに扱いかねているかを、あけすけに論じ来り談じ去って、倦まれるところがなかった。そこでわたしがその測定結果を文字にしていただきたいと言うと、快諾され、直後、左のようなお手紙をお寄せいただいたのである(公表を前提にお願いし、その点も快諾をえた)。

大宰府は、いつ誰れが造ったのか、それがわからない。

大宰府という名をつけたのは誰れか、それもわからない。

菅原道真だけが天満宮として残されているだけであって、道真前のことは古事記にも記されていない。古事記には邪馬台国が記してない。歴史上倭朝廷に都合の悪いのは、のこらずカットし、古事記は書かれているといっても過言ではないでしょう。

古事記に書いてないものは、それでは無かったのか、そうではないらしい。

KURI(九州大学ラヂオアイソトープの略号)

KURI 0005

筑紫郡大宰府町池田鬼面

古代製鉄登釜の木炭

1950年より1570年前 ±30年(RIの測定値は1950年を基点とする古田注)

発掘者・福岡県教育委員会

KURI 0030

大宰府町都府樓

基礎石下の炭

1950年より2840年(前 -- 古田注) ±60年

年代は木炭の樹齢であって、遺跡の実年代ではありません。仮に樹齢1000年としても、1840年前の遺跡となります。

KURI 0102

大宰府町都府樓

現在ちいさこべ幼稚園裏

ちいさこべ製鉄製銅所跡と名づく。

1950年より→2140年前 ±50年

発掘者・福岡県教委

出土物、銅滓、鉄滓、土器、木炭。これは明らかに、鉄や銅を溶かした跡である。タタラ式フイゴの口発見されず。わたしは冶金学的に見て、2140年前に、この地で何者かによって、銅や鉄の製錬がすでに行なわれたものと考えている。

すると、初期大宰府は西暦140年頃ではないだろうか。(これは西暦「前140年」のミスか -- 古田)

KURI 0112

大宰府町水城堤防の中の杭

1950年より2250年前 ±80年

発掘者・福岡県教委

杭は人工的なもの。

木の樹齢を50年として、B.C.200年頃にはすでに水城が増堤されている。水城の基礎は天然の地山であって、それを人工的に一貫したものに仕上げたものである。板付水田の農業用溜池として築かれていたものと考えられる。

日本史にだまされると、古代史は解けませんね、倭朝廷は、讃、珍、斉、王からでしてね、実在している、大宰府が解からんで、なんで邪馬台国が解かりましょう。

古代史は、これからですよ、うんと頑張って下さい。

急ぎ大宰府について関係ある実年代を御報告申上げます。

2/17 坂田

古田武彦様

これは驚くべき内容だ。現代の考古学者たちが扱いかねているのも、無理はない。もちろん、わたしにも、この測定自体が真か否か、それを判定する力はない。この点、一般の考古学者にとっても、同様であろう。

けれども、その故に、あるいは自己の構想に合わざるが故に、“あれは資料自体がまちがっていたのだろう”などと称して、このような自然科学的測定をてんぜんと無視するとしたら、それが学問の徒としてフェアーでないことは言うまでもあるまい。

ことにわたしにとって興味深いのは、次の点だ。

坂田氏は、右の文面からすると、「倭の五王」については、通説通り、近畿天皇家と見なしておられるようだ。にもかかわらず、太宰府の遺構及び近辺の(木炭の)測定値は、いずれもそれが「倭の五王」、さらに「邪馬一国」とそれ以前の時代に遡ることを証言していたのである。

すなわち、坂田氏は決して自家の主観的意図によって、この測定値をえたのではない。 ーーこの一点が重要だ。

それ故、わたしは、将来の若い自然科学者が、この坂田測定を綿密に再検証されることを期待し、敢えてここに引用させていただいたのである。

お会いして間もなく、逝去された坂田氏。それがたとえ再確認であれ、否認であれ、そのような若い研究者の後続することを、氏は真に喜ばれるであろう。わたしはそう信ずる。

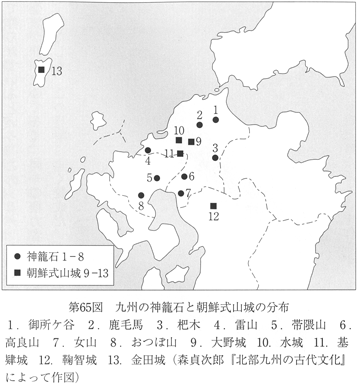

神籠石の秘密

太宰府という都城の根本性格を決定づけるもの、大正以来、研究史上に論争がつづいてきていた。それは「神籠石」だ。

その根本の対立点は、“山城か聖域か”だった。第64図のような低い「石垣」が延々と何キロもつづき、一つの山麓をとりまいている。“軍事的な要塞としては、あまりに低すぎる。用をなさない”。これが山城説への攻撃だった。また、“宗教的な聖域にしては、その内部に宗教的建造物や祭祀土器などが見出されないではないか”。これが聖域説への反撃だった。

この解きがたく見えた論争が解けたのは、佐賀県武雄市に住む一人のお医者さんの報告がきっかけだった。その方はおつぼ山の山麓に延々とつづく石垣のあるのを知っておられたからである。

佐賀県の教育委員会は、鏡山を団長とし、九州の中堅、若手の考古学者を網羅した大調査団を編成した。昭和三十八〜九年にかけて行われた、その周到な考古学的調査は、見事に「神籠石の謎」を解いたのだった。 ーー答は「山城」だった。

他の神籠石は、多く原形が破壊され、ために本来の形姿を復元することができなかった。これに対し、おつぼ山では、それまで人々に気づかれずに来ただけに、破壊をまぬがれていた。そのため、次の状況が明らかになったのである。

一 列石の背後には土塁があること。

二 列石の前列には木柵があること ーー間隔約三メートルの立柱が列石の前面に断絶なく残っている。立柱根の残存しているものも発見された。おつぼ山以外の遺跡でも、柵柱あとがたしかめられている。

三 土塁または石塁の切れ目が門(出入口)となり、三対の掘立柱がある

(鏡山猛による。末永雅雄監修『日本古代遺跡便覧』参照)。

右の他で重要なのは、尺度だ。九州北半に点々と所在する神籠石群。それらがすべて「同一の尺度」で作られているという。この一点だ。したがって報告書は結論する。“各神籠石群は、めいめい各地の豪族が作ったのでなく、同一の権力者、つまり統一権力がこれらを築いたものと見なされる”と。

わたしも、この見解に全く賛成だ。 ーーところが。

「すなわち、大和朝廷がこれら『神籠石群』を作られたことが分ります。これはいかに大和朝廷が大陸への守りとして、この九州北部を重視されたか、の表われです」

著名な九州の考古学者がテレビでこのように語るのを聞いたとき、わたしは唖然とせざるをえなかった。

なぜなら、わたしのような一素人の目には次のようにしか考えられなかったからだ。

“「九州北半、各地の神籠石が、共通の様式をもち、共通の尺度をもっている。だから、これらは同一の権力者の手によって作られた」。ここまではいい。では、その統一権力者の所在はどこか。その所在の求め方は、簡単だ。それらの神籠石群を結べばよい。その中だ。すなわち神籠石は、点々と「一定の領域」の周辺に点在し、その領域を囲んでいる(第65図)。神籠石という名の「山城」遺構群に囲まれた中心領域、そこにその統一権力者はいる” ーーこれが自明の帰結ではあるまいか。

これに対し、近畿天皇家なるものがいかに大陸を重視したもうたからといって、自分のところ(近畿)には、この神籠石群なるものを作らず、もっぱら九州にだけせいを出すとは。大陸からの敵が侵攻しようとすれば、日本列島の「国都」(と現代の古代史家や考古学者の考えているところ)なる、近畿へと直撃するのが当たり前ではないか。あるいは関門海峡を占拠して瀬戸内海を通って大阪湾へ、あるいは対馬海流に乗って舞鶴湾へ、と。しかるに、その大阪湾岸にも、舞鶴湾岸にも、近畿の都を守るための神籠石群など存在しない。“まさか、都へなど、敵は来はしない”と安心し切っていたかのように。こんなことがあるだろうか。

また、「大陸からの侵攻」にそなえたのなら、なぜ女ぞ山や帯隈おぶくま山、おつぼ山といった、裏側にまでせいを出すのだろう。近畿の無防備に比べ、あまりにもご丁寧すぎるではないか。やはり、大陸からの侵攻に備えて、大和朝廷が築いたという発想は、神籠石群のしめす遺構事実に全く合致していないのである。ずばり言えば、これら神籠石群は、筑紫(筑前と筑後)の、筑紫による、筑紫のための「四囲の防壁」なのである。

では、その中枢、要かなめの位置に何があるか。 ーー他でもない。太宰府とその前面の要害としての水城みずきだ。

“天智天皇が大宰府を作り、水城を作った”。この『書紀』風の(あるいは超『書紀』の)手作りの神酒に酔い痴(し)れない限り、わたしは明らかに見る。九州王朝が営々と作り上げた、東アジア独特の「山城に囲まれた都城」のもっとも壮大な全形を。これは九州版「万里の長城」ともいうべきものだったのである。

神籠石の成立

神籠石の成立年代には諸説あるが、ほぼ六〜七世紀の成立としているようである(愛媛の神籠石によって、三〜四世紀の成立と見る見方が報道されたが、いまだ一般の考古学者の承認はうけていないようである)。そして六世紀成立説を説く論者(たとえば坪井清足)は、筑紫の君、磐井による造営を考えているようである。卓見だ。しかし、「一磐井」に、それの築造者を限定すべきではなかろう。やはり「代々の筑紫の君の造営」と見ねばならない。なぜなら、これら延々たる神籠石群は、想像を絶した大事業なのであるから。一朝一夕で仕上げるわけにはいかないのである。

ところが、これだけ長期にわたる大造営事業を、『書紀』は全く記載していない。何も『書紀』が忘れたわけではない。このような大軍事防塞の造営、それは近畿天皇家の勢力圏外にあった。だから彼等(近畿天皇家の史官)は、知らなかったのである。

第一、第65図をよく見るがいい。この大軍事防塞線(「逃げ城」としての性格をもつといわれる)は、北や西や南に対してだけでなく、東、つまり近畿天皇家側に対してもまた張りめくらされている。 ーーここにこそ、いかに千万の「大和朝廷の御用学者」風の弁舌がふるわれようとも、考古学上の遺構事実から目をそむけぬ限り、「九州王朝の存在」は、偶然ではない。必然にして不可避の帰結であることが、ついに判明したのである。

「太宰府」の表記について。

通例、現今の学界では「大宰府」を正当とし、現地の遺跡標示などでは、もっぱら「大」字が使われている。これに対し、太宰府町側では「太」字を従前から慣用している。したがって「太」と「大」の両字の標示板が両立しているのを、現地で見、これに迷った経験をもつ人々も多いであろう。

右の「学界的表記」の依拠史料は何か、他でもない、『日本書紀』だ。そこではすべて「大」字が使われている。そこで“「大」が正字、「太」は俗字”という通念が考古学者、教委関係者等の間に成立したもののようである。『日本書紀』依拠主義だ。

ところが、倭の五王のことを記した『宋書』(五世紀)には、「太宰」が頻出し、「太宰府」の称呼も出現する。ここではすべて「太」なのだ。したがって一見「俗用」と見えた、博多湾岸現地の慣用表記こそ、実は五世紀の中国側史料の表記とぴったり合致していたのである(古田『邪馬一国への道標』講談社刊、参照)。

このことも、現地の「太宰府」が、近畿を中心とした称呼ではなく、中国側の都(南朝の首都建康 ーー 南京)を中心点とする称呼であったこと、それを裏づける証跡だったのである。

第二章 隠された島

沖の島の探究/五つの疑い/金銅の海/金銅の龍頭/重量の謎/わたしの観察/観世音寺の古鐘/石穴の論証/長安寺はいずこ/沖の島の財宝の下限/財宝の遺棄/宮司家の断絶/雁鴨池の教訓/白村江の大敗/近畿からの奉献/五弦の琴

第三章 九州王朝の都城

太宰府の謎/太宰府の性格/掘立柱の発見/『書紀』の信憑性/蔵司の役割/他京との比較/鏡山氏との出会い/測定の鬼/神籠石の秘密/神籠石の成立

『ここに古代王朝ありき』(目次) へ

ホームページ へ

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。