『邪馬一国への道標』(目次) へ

第五章 二つの不思議

十六 親魏倭王の印ーー『宣和集古印史せんわしゆうこいんし』をめぐって

十七 東方海上に紫庭ありーー『宋書』の楽志をめぐって

十八 八ケ岳山麓の縄文都市 ーー諏訪の阿久遺跡

息づまるようた探究を終えた今、今度はくつろいで話をお聞き下さい。これからの話は羊頭狗肉(ようとうくにく)、狗頭羊肉、とりまぜです。もっともなかにはとびきり上等の霜ふり肉さえふくまれているかもしれませんがーー 。

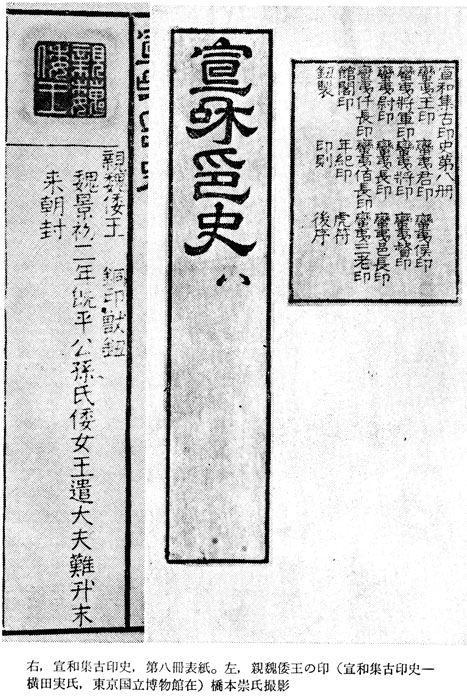

まずとりあげたいのは「親魏倭王の銅印」。先日、東京・上野の国立博物館で陳列されました。あれ、です。今となっては衆目にさらされましたが、わたしとしてはあれに辿(たど)りつくまで、かなり苦労しました。

大庭脩(おおばおさむ)さんに『親魏倭王』(学生社)と題する本があります。この本を手にとったことのある方の中には、裏表紙を見て“ハッ”とされた方もあるのではないでしょうか。そこにはとてつもなく大きく「親魏倭王」の朱印が押してあるのです。“アッ、とうとう発見されたのか”。早まってそう思われた方もあるかもしれませんが、本文を読んでみれば、無残。「お話にならない」と大庭さんによってハッキリ烙印(らくいん)が押されています。

つまり、明の万暦時代に来行学(らいこうがく)という人物が、石[竹/青]山(せきせいざん)という山中の古墳墓の中から「北宋の徽宗きそう皇帝の印譜」をえた。そこで刊行したのが『宣和集古印史』という印の本です。これが日本列島に伝わり、江戸時代寛政のころ、当時、古代史の“通”であった藤貞幹が刊行した『好古目録』という本中に転載してあるのです。この大庭さんの本の裏表紙にあるものは、その再転載というわけです。そして大庭さんは次のようた理由で、“にせもの”だと論断しています。

まず第一。当の『宣和集古印史』。「これは偽書である」

第二。「倭国へ持って来た印が中国で出るはずもなく」

第三。「鈕(ちゆう)、すなわち印のつまみの姿がわからないというのは物がないからである」

以上です。

石[竹/青]山(せきせいざん)の[竹/青] は、竹旁の下に青の異体字(ユニコード9751)。JIS第四水準ユニコード7B90

いずれも、一応もっともな理由ですが、よく考えてみると疑問も出てきます。第一『宣和集古印史』について、「これは偽書である」と明快に断じてありますが、その理由は書いてありません。“理由は書いてなくても、あの専門の学者が言うのだから”。 ーーこれでは学問でなく、“信仰”です。その結論が結局は正しいとしても、その理由をつきとめてみねば、ーー そう思いました。その上、この偽書問題というのは、考えれば考えるほど厄介(やっかい)です(印譜の場合、「偽書」というのは、著者が自分で勝手に偽印を作り、これを真作と称して押印してあるものです)。なぜなら、もし本当にそれが「偽書」だったとしても、では、そこに押印されている印は全部“にせもの”か。そうならそれでまた、その本は“偽印サンプル集成”として貴重なわけですが、一つ一つの印について、偽印か真印か、その判別を紙に押印された結果からそう判断する、となると、とてもじゃたいがやりきれたものではありません。まあ、書画の鑑定家風に言えば、“偽書にのせられた印は、まあ信用できませんな”ですむものの、一印をとりあげて問題にするとなると、真否の判定は軽々しくできません。

わたしもかって「漢委奴国王かんのいどこくおう」の金印問題(『失われた九州王朝』第一章参照)で多くの印譜・印書類をしらべたとき、いつもこの疑いに悩まされ、いやが上にも神経質にならざるをえませんでした。その点、理由抜きの「これは偽書である」という、大庭さんの断定は、問題の終り、というよりむしろ、問題のはじまり、のようにさえわたしには見えたのです。

第二の、「“親魏倭王”の印が中国で出るはずもない」との論定。一応もっともですが、よく考えてみると、これも必ずしも簡単ではありません。

なぜなら、たとえば北宋(十二世紀初頭)徽宗(きそう)に先立つ十一世紀以前、これは日本では平安時代ですが、日本列島のどこかでこの印をふくむ弥生墓に農民の鍬(くわ)先がカチッとつき当り、その結果、「親魏倭王」の印が掘り出されたとしましょう。そのとき、あの後代(天明四年〔一七八四〕)の農夫甚兵衛のときのように、早速、黒田藩(はん)に提出されたかどうか分りません。いや、あのときだって、役人のはからいいかんで雲散霧消する運命にあったこと、大谷光男さんの『研究史、金印』にも紹介されている通りです(中島利一郎氏による『筑紫史談』第四集)。

まして平安時代、中央の藤原氏などの貴族が「遙任ようにん」などと称して、身は都にいたままで、全国各地の領地を所有し、“あがりの収奪”だけしか関心のなかった時代、おいそれとその農民が献上に及んだかどうか怪しいものです。まして江戸時代になって、やっと盛んになりはじめた愛印好事(こうず)の風は、まだ日本列島には絶無。まず考えるのは、それを高く評価してくれる中国へと日宋交通のルートに乗って逆流する。こういったケースです。

前にも一度あげた日本の僧侶[大/周]然(ちようねん)が、五、六人の仲間と共に中国に渡った話(一四七頁)、あれも雍煕(ようき)元年(九八四)ですから、日本では平安時代、中国は北宋。例の徽宗皇帝の百年あまり前です(宋史日本伝)。[大/周]然はそのとき「銅器十余事并(なら)びに本国の職員令、王年代紀各一巻」を献じたと言います。その銅器がどんなものだったか書いてないのが残念ですが、銅器の本場、中国側でこれを珍重してくれることを期待しての献上でしょう。また奈良時代の日本で作られた「和銅開珎わどうかいちん」が近年、長安で出土したのは有名な事実です。これも日本から中国へ運ばれたことは確実です。

[大/周]然(ちようねん)の[大/周]は、大の下に周。JIS第3水準、ユニコード595D

このような例からみると、“日本列島から中国へ”という還流ルートは実際問題として十分ありえたわけです。これはもちろん、単に可能性の間題にすぎませんが、この点を気にし出すと、 ーー“日本で出土するはずのものが、中国の印譜に現われることはありえない”という論断にも、どこか風穴が一つあいている。そういった感じです。

第三の「鈕(ちゅう)の問題」には当然つまみがあります。これがなくてノッペラボウだったら、押しにくくてしようがありませんから。あの志賀島(しかのしま)出土の金印にも、「蛇鈕」と呼ばれるつまみがついていることはよく知られています。ところがこれが書いてない。このことを大庭さんは『好古目録』の文を引用して裏づけておられます。

「此印宣和集古印史ニ載ス、鈕製ヲ脱ス。惜(おし)ムベシ」

けれども、この点もわたしはいさかひっかかりました。というのは、かつて印譜・印書の類を漁(あさ)ったとき、鈕をのせているもの、のせていないもの、まちまちだったことを思い出したからです。一つの印書の中でさえ、のせたり、のせなかったり、しています。

大体、このような印譜・印書類というのは、あの「正史」といった公的な書物でなく、たいてい私的、趣味的な色彩の濃い本です。考えてみれば、これほど“ぜいたくな本”もないわけで、中には一頁に一印ずつ、ぺたりぺたりと押していって一冊の本に仕立ててあるものもあります。従って部数も、しれている。文字通り“手作りの本”というわけです。印の好事家が自分の所蔵の豊かさを誇示したい、そういう動機もこめられているのではないでしょうか。ですから、鈕をわざと書かないで、それが知りたかったら、私のところへ礼をもってやっておいでなさい。こういった伝(でん)で“かまえている”、そういう場合だってあるのです。そんなにかまえているやつのものなんか、どうせにせものだ。そう割り切ってしまえば簡単ですが。

ともあれ、“鈕が書いてあるか、ないか”で即、“本物か偽(にせ)物か”は決められない。わたしは今までの経験からそう思っていたのです。以上のような次第ですから、大庭さんの論断結果そのものには、必ずしも反対だったわけではないのですが、いつかこれらの点を確かめてみたい、というわけで、いわば気にかかっていたのです。

この問題をもう一歩おしつめたければ、手だてはもちろん一つしかありません。もとの『宣和集古印史』という本をつきとめることです。ところが、これがなかなか簡単ではありませんでした。江戸時代の日本にはあったのだから、今もある可能性は、と思ってあちこち探してみたのですが、なかなかお目にかかることができませんでした。さっき言ったように、最初の出版部数も知れていますから、そうあちこちにあるものでないことは当然ですが。

そうしているうちに、偶然、この本が横田実という古印の収集家の手もとに愛蔵されていることが分ったのです。喜んでその方のところを探しあて、おうかがいしたい旨を連絡したところ、「当人が亡くなったため、本人の愛蔵品は東京の国立博物館においていただくことにしましたので」とのご家族のお話。そこで博物館に問い合わせると、「目下整理中。寄贈記念展を予定しているが、公開時期不明」とのこと。ガッカリしました。しかし、再三お願いした挙句、樋口秀雄さんという博物館の生き字引のような方のご理解をえて、やっと“ご対面”の幸いをえました。思ったよりずっと立派な装丁で、旧蔵者たちの愛蔵のほどがしのばれました

(注・樋口さんのお話によると、横田さんの印譜収集の苦労に接しておられた遺族の方が、その散扶(さんいつ)を惜しんで東京国立博物館に寄贈されたとのことです。昭和五十二年十二月 ーー 五十三年二月「日本・中国の印譜展」によってその遺品が特集陳列されました〈宣和集古印史も出品〉)。

さて、問題の印。“開(あ)けてびっくり”とは、このことです。

前頁のように、ハッキリ鈕が書いてあるではありませんか ーー獣鈕。そして他の個所にその獣鈕なるものの見取図(次頁図)まであげてあります。あの『好古目録』の、明晰(めいせき)な「鈕製ヲ脱ス、惜ムベシ」とは、一体何でしょうか。まさに、狐につままれた感じでした。

思うに、古印の大家・藤貞幹は、原本『宣和集古印史』を実見していなかったのではないでしょうか。この『好古目録』に麗々しくのせられた押印は、その実、“誰かの写し”からとった“また写し”だったのではないでしょうか。その“また写し原本”は、押印だけで、下の来行学の註釈(ちゅうしゃく)までは写してなかった。そこで、藤貞幹先生、てっきり『宣和集古印史』自身にも、“鈕製は書いてないもの”と思いこんでしまった。もちろん、わたしの想像ですが、ことのいきさつはそんなところと大同小異ではなかったでしょうか。

そして大庭さんも、『宣和集古印史』を見ないまま、江戸の大家、藤貞幹先生の筆先を信じて、「鈕が書いてないのは、当の『物がないから』だ」と推理を加えられたようです。もちろん、このわたし自身も、孫引きや早とちりをおかしたり、おかしそこねたりしてきたこと、今までのべてきた通りですから、決して大庭さんを責めるつもりなどありませんが、つくづく、大家の肩書を信ずることはこわいことだ、と今さらながら痛感させられました。

ですが、もっとこわいことは、その次にありました。「銅印」とそこにハッキリ書かれてあるではありませんか。卑弥呼に与えられた「親魏倭王」の印が金印であることは、常識です。倭人伝に、

「今汝を以つて親魏倭王と為し、金印紫綬を仮し、装封して帯方(たいほう)の太守に付し仮授せしむ」

と、明瞭(めいりよう)に書いてあるからです。中国の史書になじみ、この個所に書かれた印の「偽印」を作ろうとするほどの者が、この明白な記述に気づかぬはずはありません。“これは偽印ではない”。わたしはこの「銅印」の文字に気づいたとき確信したのです。

「偽作」というのは、言い直せば「古印の偽作」です。つまり、第三者に本物と思いこませるために「古印」を新作したもののことです。しかし、「銅印」である以上、これを本物と思いこむ者がいたら、その方の早とちりであって、製作者の方の責任ではありません。製作者は、ことを知った上で模作したのですから。たとえば、最近、久野邦雄さん(奈良県立橿原かしはら考古学研究所)が銅鐸(どうたく)を原成分のまま模造し、それが金色に光る美しさをもつことを実証された、とのニュースがありましたが(朝日新聞、昭和五十三年一月十二日夕刊)、誰もこれを偽造などという人はありません。そこには犯意がないからです。「これは偽作ではなく、模印です」。わたしがそう告げると、ベテランの樋口さんは深くうなずいておられました。

この模印問題は、日本の書誌学界に有力な、「『宣和集古印史』偽書説」に一筋の疑いの光を投げかけることとなるでしょう。

その理由は左のようです。

今、「この印の製作者に偽作の意図はない」と言いましたが、あるいはこれは十分に正確な表現ではないかもしれません。というのは、この製作者が実物は他(ひと)に見せず、紙に押印した結果だけを公示するとしたら、他には“これは本物”と思いこませえたかもしれないからです。この模作銅印の“使い方”いかん、ということになりましょう。

これに対し、ハッキリしていて疑いのないこと、それはこの本の著者、来行学には全くこれでもってこの本の読者(押印鑑賞者)をだまそうという意図のないことが明らかです。なぜなら、もしその意図があれば、「金印」と書いておくか、あるいはただ、何も書かないでおけばいいからです。それをわざわざ「銅印」と書いているのは、明らかに“これは倭人伝に出てくる「金印紫綬」そのものではないぞ”と読者に告げているからです。

このような態度には、偽書製作者とは異ったものがある、そう感ずるのはわたしだけでしょうか。といって、もちろんこの点だけからこの本を真作と断ずることも冒険ですが(この本の所蔵者であった横田実さんは、この本が真作である旨書きしるしておられます〈『中国印譜解題』二玄杜〉)。

この「親魏倭王の銅印」の押印は、ザッと測ってみたところ、一辺約二・三ニセンチの正方形でした。もっとも、紙の場合、アジアモンスーン地帯内の日本列島のこと、かなり伸びちぢみするはずですから、これをもって「原寸」というわけにはいきません。この「模印」の素性をさらに探るためには、やはり実物を測ってみたいのですが、今のところかなえられぬ望みです。あるいは、中国の文化財保管所の片隅にでも、ひっそり遺存しているのかもしれませんが。

中国の金石例をあつめた本、『金索』によると、「新銀竟きょう」というのが出ています。新は王弄(おうもう)の国号。「銀竟」は「銀鏡」です。その銘文が「新銀竟」ではじまる文面であるところからつけられた名ですが、その鏡の肝心の材質が、「銀鏡に類せず」と註されています。これも明らかに、偽作ではなく、模作のようです。

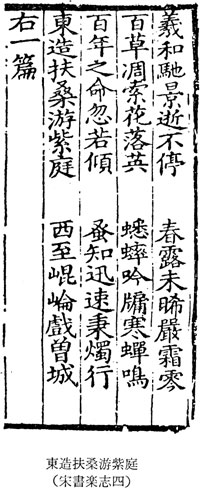

最後に、中国の古代歌曲の話にふれましょう。その歌詞の中にも、わたしたちの日本列島の一端が幻想的に歌われていたのです。

わたしがこれを見出したのは、『宋書』中の「楽志」で、当時(三〜五世紀)の宮中で行われた音楽の歌詞の中からです。その中に、「白紵はくちょ舞歌」というのがあります。この「紵ちょ」というのは、呉(ご)地に産する織物です。だから本来これは、呉の舞であろうと書かれています。おそらく呉特産の真白な布をふりかざしながら、リズムにあわせて舞う、そういった舞曲だったのではないでしょうか。さて、その歌詞に、

「東、扶桑(ふそう)に造(いた)りて紫庭に游び、西、[山昆]崙(こんろん)に至りて曾城(そうじょう)に戯る」

とあります。「曾城」とは、「二階以上、かさなった城」という意味で、「層城」とも吾きます。[山昆]崙(こんろん)山には三層の城があって、その最上層がこの「曾城」というわけです。「太帝の居」だと伝えられています。

[山昆]崙(こんろん)の[山昆]は、JIS第4水準、ユニコード5D10

「崑崙こんろん山、曾城有り」(淮南子えなんじ)

これに対する「扶桑ふそう」は、すでにのべましたように(二一五頁)、東の方、日の出ずる所、湯谷(ようこく)に生えている、という木の名です(山海経、淮南子等)。この「湯谷の地」をこの歌詞では「紫庭」と呼んでいるのです。普通、辞書では「紫庭」とは、“宮庭・禁裏”のこと。天子の宮殿の庭を呼ぶ名、と書かれています。いってみれば“都のどまん中”です。ところが、この「白紵舞歌」の場合はちがいます。東の方、扶桑の地にある、というのですから。 ーーそれはこの本の論証の指さすところ。“倭王の居”です。

その上、「白紵舞歌」には、この歌詞に先立って次の句があります。

「義和馳(ぎわはせ)、景逝(ゆ)きて停(とどま)らず」

「太陽の移動と共に、『景』(ひざし、ひかげ)はすぎゆきてとどまることがない」の、意です。「義和」とは“日の馭者(ぎょしゃ)”のことです。

「日御(にちぎょ)、之を義和と謂(い)う」(広雅釈天)

「日(ひ)、車に乗り、駕するに六竜(りくりゆう)を以てす。義和、之に御す」(淮南子許慎注)

さしずめ“東アジアなるアポロン”(ギリシアとローマの音楽などの神。のちに日の車を御する太陽の神とされた)といった所ですが、この日の御者の始発点が、扶桑の地の「紫庭」というわけです。この日出ずる処にありとされた、東方の「紫庭」。この「紫庭」思想にわたしが注目した理由。この本を読みすすんでここに至られた方には。もうお分かりでしょう。 ーー筑紫。

『古事記』『日本書紀』にも早くから出現し、同時に現地でも、現在まで使いつづけられている筑紫の名。筑紫の国、筑紫郡、筑紫神社等々と数多いのですが、なぜ、その「チクシ」の字面にこの「紫」が使われているのか。わたしは、その「紫」のけぶる奥行きに、この中国側の「紫庭思想」が結びついているのではないか。そう疑っているのです。

もちろんこれは、中国の朝延の中で舞われた歌姫たちの詞句です。従ってあの「九州思想」のような、正統的な論理性はもっていません。しかしそれだけに、「陸地人間」たる古代中国人の、東方海上に向けられた“あこがれ”を秘めたイメージだったのではないでしょうか。 ーー東方海上、日出ずる処に紫庭あり、と。筑紫郡には「紫村」もあります。

「二日市。・・・太宰府址、天満宮、観世音寺等は駅の東北十余里に在り。・・・続風土記云、・・・紫(ムラサキ)村は二日市の隣村なり」(吉田東伍『大日本地名辞書』)。

閑話休題

魏(ぎ)の曹操(そうそう)が政治・軍事の才だけでなく、詩文にも長じていたことはよく知られています。のち(唐代)の蘇東披(そとうは)の「赤壁の賦ふ」にも、「月明らかに星稀(まれ)に、烏鵲(うじゃく)南に飛ぶ」という彼の詩が引用され、決戦の場に臨み、槊(ほこ 一丈八尺の柄のある矛)を横たえて詩を詠(えい)じた、彼の姿が回顧されています。後代の毛沢東と同じく、気宇宏大な詩文の中にときどきの心懐を託した、一世の風雲児だったようです。

宋書の楽志には、「滄海そうかいを観みる」と題した彼の詩が採録されています。

東、碣石けつせきに臨のぞみ、

以もつて滄海を観る。

水、何ぞ淡淡えんえんたる。

山島竦峙しょうじす。

樹木叢生そうせいし、

百草豊茂す。

秋風蕭瑟しょうしつとして、

洪濤こうとう湧わき起る。

日月の行き、

若あるいは其の中に出いで、

星漢燦爛さんらん、

若あるいは其の裏うちに出ず。

幸甚こうじんたるかな、至れるや。

歌いて以て志を詠ず。

東、ここ碣石の断崖(だんがい)にのぞみ、大海原の彼方を見つつ物思う。

いかに満ち、いかに平らなるか。水よ、そして ーー山島。その中にそそり立つ。

木々はむらがり生え、百草ゆたかにしげる。

秋風の声ただひびき、さかまく波は湧きたつ。

日や月は天をゆくに、この大海原の、さ中からのぼる

天の河のキラキラとかがやきわたる光も、この海なる、母胎から生れる。

何たる、わたしの幸せよ。この大海の涯(きし)に至り、

わたしの志(こころざし)を歌う日に会うとは。

(古田訳)

「碣石」の現在地は、諸説ありますが、曹操と同時代の文穎(ぶんえい注)(漢書武帝紀)によりますと、渤海(ぼっかい)にのぞむ遼西郡ルイ*県の地です。

曹操がこの詩を賦(ふ)していたころ、同じ「中国海」をはさんでその東南辺たる博多湾岸では、青春の日の卑弥呼がその海辺を散歩していたことでしょう。

ルイ*は、表示不可。画像です。

この(五十二年)十月十二日、わたしは夜行列車で信濃路へ急いだ。毎日新聞(九月二十二日、東京)がスクープした諏訪(すわ)の阿久(あきゅう)遺跡現地の状況をこの目で確認したい。そう思ったのである。

「縄文人 ーーナゾの遺構」と題されたその記事は、あまりにも異様、あまりにも“常識はずれ”だった。その最(さい)たるものは縄文前期前半の住居址の「方形配列土壙どこう群」だ。一辺五メートルの正方形。その周縁に点々と穴があいており、「太い柱跡」らしい、という。小林達雄氏(文化庁文化財調査官)によれば“公会堂”のようなもので“まつりごと”用かもしれぬ、とのことだ。何しろ、こんな早い時期の「木造建築物」たど従来の常識にない。次に、前期後半の層には「環状集石群」があり、その石は二十万個に達しよう、という。これも空前の規模だ。その壮観をわたしは、是非ともこの目で確かめたかったのである。

考古学者でないわたしが、これほどの執心をもったのは他でもない。昨年末以来のわたしの文献研究の中から、縄文人についての旧来の常識を大きく打ち破るイメージが生まれてきていたからだ。一言でいえば、縄文後期末(紀元前一一〇〇年ころ)に日本列島の縄文人が中国の王朝(周の始め)に貢献した。それを中国側は記録し、漢代・三国期と伝承していた。 ーーそのように解するほかない始末になってきたのだった。

ことの発端は『論衡』の一節だ。一世紀後半、後漢の王充が書いた本である。次の一節だ。

「周の時、天下太平、越裳えっしょう白雉はくちを献じ、倭人わじん鬯草ちょうそうを貢す」(巻八、巻一九には「成王〈第二代〉の時」と記す)。

けれども、日本の古代史学界では、これを史実とは見ず、史料としての信憑(しんぴょう)性を一切認めたかったのであった。例外的に「史料」として使用した一部の学者(江上波夫・井上秀雄氏等)も「“江南の倭人”であって、日本列島の倭人ではない」と論じた。けれどもわたしがその史料性格を厳密に検証したところ、右のような従来の常識は結局成立しがたいことが判明したのである。

その根拠。第一に、この一節は周王朝批判論の前提として用いられている。「周王朝は越裳(ベトナム)献上の白雉や倭人献上の鬯草(ちょうそう 芳草入り神酒)を縁起物として愛用してきたが、にもかかわらず現に滅亡したではないか」と、後漢の合理主義の立場から批判したのである。倭人貢献は「読者(後漢のインテリ)周知の歴史知識」という形だ。第二に、建武中元二年(五七)、倭人が洛陽(らくよう)で「朝賀」し、光武帝から金印(志賀島出土)を授与されたとき、王充は三十一歳。洛陽の「太学」(光武帝創建)にいた。つまり王充や読者(当時のインテリ)にとって「倭人」とは「あの、この間金印を授与された倭人」というイメージ以外の何物でもなかったのである。とすると、「江南の倭人」などではなく、やはり「志賀島の倭人」と見なすほかはない ーー以上だ。これにともなって、有名な「楽浪海中に倭人有り」(漢書地理志)の一文についても、従来の学界の認識に重大な誤認があったことが疑いようもなく明白となってきたのである。そこで今問題はこうだ。“縄文人に「貢献」などできるのか”と。明治以降、形造られてきてきた縄文人のイメージは、いわば“毛皮のパンツ”の“狩猟採集経済”。「権力」以前、「国家」以前だ。そんな連中に「貢献」など、とても。これが常識だった。

ところがこの記事を書かれた本間さん(毎日新聞諏訪通信部長)の御案内によって、今わたしの眼前にひろがった大光景。まがうこともなき縄文前期前半の時点をしめす関山(せきやま)式土器をもつ住居址だ。それがまるで団地のように連結し、ひろがっている。その中に問題の五メートル平方が六つもある(注・当時点)。“動物を飼う柵さく”“食料貯蔵所”などというアイデアもあったが、どうもピッタリしない。やはり一種の「木造建築物の柱跡」という可能性も高いようだ ーーその判定はいま急がないとしても、確かなこと、それはこの一画がこの団地群の住民にとっての「共同施設」だ、という一事だ。明らかにここの住民たちは緊密な共同生活を営んでいたのである。しかも、住居址におびただしく出土する、鏃(やじり)等の黒曜石製品。大きな朱(丹土はにか)の塊。縄文中期などと異なり、この「前期前半」という時点では、それらがいかに抜群の“富と武力”の証跡であるか。それをわたしは疑うことができない。偶然一緒になった慶大の江坂輝弥氏(縄文の専門家)も、しきりに「例がない」という言葉をくりかえしておられたのが印象的だった。

次に「前期後半」の諸磯(もろいそ)土器の時点の「環状集石群」。その壮大な拡(ひろ)がりには驚歎するほかなかった。少し離れた所にある同時期の住居祉。この住民たちによって、この八ケ岳(やつがたけ)山麓の広大な集石の「聖地」の上でとり行われた共同の儀式。諏訪湖畔に拡がる諸磯期の全住民がここに集い来ったのであろうか。それは想像するだに“そら恐ろしい”ほどの光景だ。しかし、今はいたずらに想像の翼をくりひろげるのを止めよう。未だ発掘はほんの途中、中央道縦貫ルートとぶつかった一部分だけなのであるから。これは九州とは異なる中部の例だ。だが、わたしたちの従来抱いてきた縄文人への先入観は大きく書き改められるだろう。それだけはすでに明らかなのである。

アメリカ大陸への伝播(でんぱ)という見地から日本の縄文人に注目してきた、あのアメリカの考古学者たち(古田訳著『倭人も太平洋を渡った』創世記刊参照)が、この壮麗な遺跡群を知ったら、何と言うであろうか。やがて著しい関心が集中されるときが来るであろう。わたしは、再び夜行列車に乗って、いま眼前に見た壮大な光景を反芻(はんすう)しながら、一つの言葉を脳裏に浮かべていた。 ーーいわく「縄文都市」。

最後に国と長野県教育委員会によって、この遺跡が永久保存されることを切望したい

『邪馬壹国の論理』 へ