『邪馬壹国から九州王朝へ』(目次) へ

邪馬壹国から九州王朝へ,質問に答える,自由討論 へ

講演記録「磐井の乱」はなかった 古田武彦 へ

『シンポジウム 邪馬壹国から九州王朝へ』(新泉社 古田武彦編)

3・23 午前の部

司会者 (略)

質問にこたえる

司会者

それでは只今から昨日いただきましたご質問への回答の部をすすめていきたいと思います。幕をあげさせていただきます。よろしくお願いたします。(拍手)

昨日朝、ご紹介いたしましたが、講師の先生方、一番左端が古田武彦先生でございます。(拍手)それから中小路駿逸先生でございます。(拍手)藤田友治先生でございます。(拍手)それから、私たち邪馬台国研究会幹事、橋田薫氏でございます。(拍手)

以下、藤田友治氏に対する質問は略。

藤田(略)

中小路(略)

橋田(略)

司会者(略)

古田

ご質問票を一五枚ほどいただいておりますが、昨日の講演で申しあげられなかった点を加えて、それにご回答を行ないながら、同時に、ご返答の中で申しあげたいと思っていたのですが、ちょっと時間が足らないかと思います。それは、自由討論の時にご要望があれば話させていただくという事で進めさせていただきたいと思います。

甕依姫

いろいろとご質間をいただいて、拝見してなるほどと、さすがと思いながら、ご当地の方々の質問票を拝見しておりました。で、まず順序は不同ですが、最初のご質間は、小口市の杉尾さんという方のご質問です。「筑紫君等の祖の、筑紫君等のオヤですね、オヤを亡霊と考えるのはいきすぎのように思えますが、祝(はふり)と為して之を祭るの読み方も、為という字は為るよりも為すと読むのがいいと思いますけれど」と、こういう甕依姫関係の文献の読み方に関するご質問です。この辺は『古代は輝いていた』第一巻末で書いておりましたので、それをお読みいただいていて、それに対して新しい、今回の初の展開説、という順序で考えていただくと、わりと理解していただきやすかった、と思うのですが。初めて、いっぺんに二回にわたる見方をまとめてお聞きになったので、ちょっと「混線」されたのではないかと思います。またこれは、私の方の説明も不手際であったか、と思います。このようなところを、しっかりと説明させていただくことも、ご質問がきに、回答することの意義でございますので、今から申させていただきます。

『岩波古典文学体系』の従来の読みくだし、すなわち従来の解釈は、「古写本の原形」ではないわけです。その原形に対し、改定・手なおしを加えた文章が、『岩波古典文学大系』その他で使われているわけです。それによりますと、「時に筑紫君・肥君等占へて、筑紫君等が祖甕依姫を祀と為して祭らしめき。」というふうに読んであるわけです。これは、要するに、「猛あらぶる神がいて、たくさんの人が死んだ」、という事件が、まずありまして、これは当然、筑後の国風土記が作られた時間帯から、 ーーそれを現在と考えますと ーーその時間帯から見れば過去の一時点の事件なわけです。そこでその時過去の一時点の筑紫君等が占いをしたと。

占いをする際に、「筑紫君等が」 ーーこの「が」は所有格の意味でございます。「筑紫君等の祖先」 ーー祖(そ)というのは読みどおり、(親)つまりお母さんという意味にとる用法もありますが、しかし甕依姫が筑紫君等ーー その他の肥君等も入るのでしょうけれども、そういう人たちみんなのお母さんというのもおかしいですから、これはやっぱりもうひとつの理解つまり祖先という意味にとる方が本当だろうと思います。そういう、筑紫君たち共同の祖先にあたる甕依姫を祝(はふり)にするのです。この場合は共同の祖先ですから、まだずっと昔ですね。過去の事件よりも、もっと昔の人、当然死んでいる人になるわけです。それを、過去に対する大過去と、まあ、変な言葉で、英文法の詳しい方には叱られるかも知れませんが、借用したわけでございます。だから、現在時点、過去の事件の時点、甕依姫が生きていたのは、それから遙か何世代か知りませんが昔の祖先の甕依姫と、こうなるわけです。その甕依姫は当然死んでいるわけです。その死んだ甕依姫を祝にするというのです。祝というと神主みたいな祭祀の中心で主催する人が祝でございます。後には神主の手伝いをする人に ーー八世紀あたりにはーー なっているようですが。本来はその神主にあたる、祭をとり行なう霊能者が祝でございます。その祝をずっと昔の死者を祝になってもらって祭ったという意味になるわけです。私は従来そう理解していたのです。こんな、過去の死んだ人を祝にするなんていうのはあり得るのだろうか。古代だから、そのようなこともあったのかなァ、という感じでいたのです。ところが、今回気がついてみますと、これは原文ではなかったわけです。そんな古写本はどこにも無かったのです。

要するに、昭和の初めに出された『西海道風土記逸文新考』という本で、原文の「今」をおそらく令のまちがいだろうと、本当に、何の論証も付せずに、他にも「 ーーせしむ」というような言い方があるから、ここも「今」ではなくて、「 ーーせしむ」じゃないかという、簡単な言い草で変えてあったわけです。それを『岩波古典文学大系』は、「新考に依る」ということで令にして読んだのです。こういう風に簡単に直してもらっては困る。直して絶対悪いとは言えませんが。古写本が間違っていることもあるのですから。ただ、直さなければ文章が混乱してわからないと、それを一字直したらすっきりと話が合うという直し方ならいいわけです。

ところが、この場合は逆なのです。令に直したことによって、非常に変てこな祝が出現する。まあ亡霊と言いますか、亡霊というのは私の言葉ですが、死者を呼び出して祝にするという、不思議な事件になってきた。私が『古事記』・『日本書紀』その他で祝という例を全部抜き出していきました。『日本書紀』では特に祝の例がたくさん出ておりますが、どれを見てもそんな例は無いのです。全部現実に生きている人であり、「死者が神主さんになる」などということはありえません。ですから、現実に生きている人が祝として活躍している話ばかりなのです。そうすると、こういう死者を呼び出して祝にするということがあったのかと思ったのは間違いで、そういう例は無いわけです。そうしますと、やはり変な、他に例の無いようなものに文章を変えて、そういう解釈にさせるという直し方は、これは良くないことです。じゃ、原文・古写本のままではどうかというのが私の新しい読みくだしになるのです。

私の解釈によりますと「時に筑紫君・肥君等之を占う。今の筑紫君等が祖、甕依姫、祝と為りて之を祭る。(「之」は助辞)」こういう読みくだしをしなければならないわけです。「甕依姫が祝と為して」とは読めません、甕依姫が主語となりますと。この場合には、今というのは筑後の風土記が作られた時点です。その今の筑紫君は当然その時点にいた。私は六・七世紀と考えておりますが、筑紫君も肥君もいたのです。ところが、筑紫君や肥君等の共通の祖先にあたるのが、甕依姫という女王だったのです。その女王の生存中の活躍譚が書かれているわけです。つまりその時に、いわゆる猛(あらぶ)る神、これはこう読むのではなべて、正しくは鹿猛神(そのたけるのかみ)です。昨日大国主と言いましたが間違いで、須佐之男命(すさのおのみこと)の子供とされている五十猛(いそたける)命ではないかと私は考えております。これは、現に筑紫神社の祭神に五十猛神が祭られております。これですね。この筑紫の地に出雲系の神々を奉戴した勢力があって、それが反乱をおこし、その時点の統治者である筑紫君等の手に負えない、いわゆる混乱状態がそこに生じた。その時に、甕依姫が登場して彼女の呪術によって ーー恐らく単なる呪術だけではなくて、各種族、旧勢力や新勢力が共に満足する方法論を打ち立てたのだと思います。宗教的にも、軍事的にも。ーー それによって、大争乱が収まったと。

その結果、甕依姫の子孫が現在の筑紫君や肥君等になっているんだという、そういう話なのです。だから、この場合には、昔の事件と今の事件と二時点に分けて書いてある。だいたい『風土記』はそうなのです。他のところもそうです。それと同じ普通の文体になっているのです。そして、この場合には、もう死んだ人を呼び出して祝にするような変な話ではなく、他の祝の事例と同じ条件の例になります。彼女の活躍は非常にめざましい。だから、ここには旧筑紫君と新筑紫君という、二つの概念が含まれているわけです。つまり、旧筑紫君はその大争乱事件で命脈を断たれた。そして甕依姫の活躍によって大争乱が収まった。以後、甕依姫の筋の子孫が筑紫君等になっているという内容を持っているのです。大変な内容でございます。と言うことが私の申しあげたいことでございます。

祝について

さて、その次。直方の平島さんのご質問でございますが「祝が現在生きている人でないと駄目であれば、原文に云う筑紫君等の祖甕依姫というのはおかしいのではないか。原文に忠実に解釈すれば、筑紫君等の祖先が甕依姫となると思うからと。」これも、私の昨日の説明が不十分であったので、こういうご質問になったと思います。今ご説明申しあげたのでおわかりになりますように、『風土記』の内容には、旧筑紫君と新筑紫君という概念が前提になっている。そして、新筑紫君の祖先が甕依姫なのだと。今の六・七世紀時点の、現在の筑紫君等というのは、過去の弥生時代の甕依姫の血筋の子孫なのだと。こういう意味でございますから、この方のお考えになっている通りです。筑紫君等の祖先が甕依姫になると思づがどうかという、その通りでございます。

白村江の戦いと九州王朝

その次でございますが、「今日の話とは少し違いますが、前から疑問に思っている点について、わかれば教えて下さい。磐井の乱と白村江で九州王朝が滅びるということがよくわかりません。(イ)継体の軍に磐井の軍は御井の戦いで破れるが、この時点で九州王朝と大和王朝は地位が逆転していないだろうか。磐井の子が土地を寄付して罪を免れているから。(ロ)白村江の戦いで九州王朝の筑紫君は捕われるが、中大兄皇子や斉明天皇らは朝倉に布陣して戦地に行かない。もし九州王朝の筑紫君が上ならこの出兵はしないと思います。」こういうご質問でございます。

これは前からご質問がよく出るテーマでございます。この点は、私が『古代は輝いていた』という本の第三巻でかなり力説したところでございます。第二巻の終わりから第三巻の初めのところですね。その点、要約して申させていただきます。『日本書紀』を見ますと、この磐井の乱と言われるものが始まります前夜といいますか、その時興味深い話が特筆大書してございます。それは、継体と物部麁鹿火と談合、話をするところです。ここで「磐井をやっつけたら、山口県から東は俺がもらう。そこから西はお前にやろう。だから行け。」とこう言って、戦う前から、戦った後の分捕り分野を決める話が出てきます。これも非常に不思議な話でして、この話を率直にとれば、九州は、もちろん近畿天皇家側の勢力下にはなかったと考えざるを得ない。それだけではなくて、瀬戸内海領域も、どうも西半分くらいは天皇家の支配下になかったのではないか。そうでないと、これに勝ったら俺が山口県から東をもらうぜ、という言い方は話が通じません。

だから、明治以後の教科書が、強調してきている、遠い神武天皇の昔から大和朝廷が中心なんだという話とは合わないのです。『日本書紀』がそれに「抗議している」感じがします。「この史料を忘れているのですか」という感じです。

さて、その次にさらにおかしいのは、磐井を斬った、これは大勝利という感じです。中心人物を斬ったのですから。ところがその後、子供の葛子が和睦をしたと。これは何と、和睦の条件が「糟屋の屯倉を献上する」というだけの条件。糟屋とはご存知のように、博多の東隣りにある小さな所です。しかもその土地を割譲するのではないのです。そうは書いていません。みやけとは屯倉でございます。

その屯倉(税や収穫物を集める所)、集めた収穫物をあなたにあげますよ。それだけの条件で和睦したと書いてあります。私、一時糟屋の土地を割譲したかと思ったことがありましたが、よく見たら、全然そんなことは書いてありません。屯倉を献上しただけのことであります。

さて、その事の意味は、どうなるか。『日本書紀』は何を言おうとしているか。最初の山分け案は駄目でした。最初の山分け案の通りにはなりませんでした。とこう書いてあるわけです。そういうふうに従来読んでいないだけで、実はそう書いてある、としか思えないのです。先頭に特筆大書してある山分け案、あの山分け案通りにならなかったことが明確に書いてあるわけです。こと志に反しましたと書いてある。これは言ってみれば当り前のことで、あれは「こと志どおりになった」と読む方がおかしいのです。磐井を斬ったという話だけで、もう話がストップしているとしか思えません。私もそうでしたが……。ということは、何でこうなるのか。これは当然ながら、近畿天皇家側の大勝利には終わらなかったのではないか、という大問題が出てくるわけです。もっと、ズバリ言いますと、後半は、負けたんではないか。近畿天皇家側が負けたのではないか、という問題を指さしているのです。それじゃ、「斬った」のになぜ負けるのか、という問題がある。

ここで、恐らくひとつのヒントをなす、目立たないがわかりきった疑問があるわけです。何かというと、ここにも書いてありますように、久留米の近辺の御井、「ここで戦って磐井を斬った」とあります。『風土記』によると磐井は落ちのびて、大分県の近くの方へ行って、その山中で没したと書かれていますが。ところが、その場合、上陸地点の戦闘が書かれていないのです。ご存じのように、御井なり久留米なりあの辺は内陸部でありますから、大和から来ていきなり、飛行機で落下傘部隊で降りるというわけにはいきません。当然、博多湾から上陸したか、別府湾から上陸したか、あるいは関門海峡からということもあるかもしれませんが、いずれにせよ「上陸したはずです。それならば、御井へ行く前にその上陸地点で、もっとも激烈な戦闘があったはずではないですか。

ところが、それが一言も書いてないのです。面倒くさいから略したのでしょうか。しかし、最初のそれだけの激烈な戦闘を略す必要がどこにあるのでしょう。詳しく書くのが面倒くさければ、一行か二行で、別府湾なら別府湾で磐井側の兵を斬殺した、などと書けばいいわけです。半行ぐらいで書けるわけです。それが全然書いていない。いきなり「御井」と書いているのです。これは何か。私は、これに対する答としてはひとつだけ答えうる「仮説」があると思うのです。何かと言いますと、それは内陸部に入るまでは、敵としては入らなかった。つまり味方として入った。何の味方か。磐井、私の言う九州王朝ですね、これは先ほど、藤田さんからもお話がありましたように、高句麗と激烈な戦闘を行なっているわけです。それの「応援軍」として入った。だって、あんな分捕りの話があるじゃないか、といわれるかもしれませんが、あれは「密室の話」です。あんな「後で分捕り山分けしましょう」なんて話を、公衆の面前で言うはずは無いのです。あれは「密室で二人で話をしているだけのことです。それを『日本書紀』がわざわざ書いているということが、非常におもしろいのですが。だから物部麁鹿火の軍は「磐井と戦いをします」と、旗を掲げて行ったとは、全く考えられないのです。

「上陸地戦闘」が全然無いことから見ると、どうもそうではなかったのではないか。その場合には磐井側は当然喜んで迎え入れますよね。そうすれば、磐井の本営の所まで行けるわけです。そして一夜、「反乱」です。「磐井を斬る。」これは斬られるわけです。懐に入っているのですから。ところが、その場合には、非常に見事な水際立った成功に見えますが、あとが怖いわけです、この場合は。と言いますのは、周りは敵ですから。敵地は九州の軍勢ですから。さらにその場合、これはやはり想像ですが、恐らく間違いない想像だと思いますのは、まず肥後軍が頑張っていなかっただろうか。これは戦争中も熊本の師団というのは、非常に精強、強いので有名でしたが。また、肥君というのは先の甕依姫の話のところにもありましたように、筑紫君、肥君等の祖先ということですから、筑紫君と肥君とは非常に緊密な親戚関係というか、筑・肥連合体なわけです。ところが、あの『日本書紀』で不思議なのは、物部麁鹿火の軍が肥後に入って行ったという話は全然ないのです。肥後に入ったのに遠慮して書かなかったということは考えられませんから。どうも、肥後には入っていないのじゃないか。ところが逆に、肥後の軍、肥前の軍もそうですが、これは今のように自分たちの濃い縁の、親類づきあいの筑紫君がやられても、ポカーンと、「ああいい気味ですな」などと、そんな義理人情の無い人たちではないのです。佐賀の入たちも、熊本の人たちも、現在でも義理人情が非常に強い気風を持っているのです。

ですからこれは余計にそうだと思いますが、当然それに応援に駆けつけます。それだけではありません。先ほど言いましたように、朝鮮半島には、最も精強な九州王朝の遠征軍、遠征軍といっても「倭地」がありますから、全部遠征ということではないかも知れませんが、おおまかに言えば遠征軍が行っています。これも、最近で言えば、関東軍が日本の軍隊で一番精強だったと言われておりましたけれども、そういう軍にあたるような精鋭軍が朝鮮半島南辺(釜山近く)に行っていたはずです。高句麗相対して。新羅相対して。ところが、この本営の急を聞いて、 ーーこれ以上の急はないですね、磐井が斬られたのですから ーー当然帰って来ますよ、とんとんと。これまた面白いことに、この話をしていると、もう時間がとても足りないので、また自由討論の時に致しますが、その磐井が斬られた翌年のところで、任那がバーンと高句麗・新羅側にたたかれて壊滅状態に陥っているのです。それから後二、三〇年して完全に滅びますが。

だからこの関係は、非常にリアルにあちらの戦況にも表われているのです。と言うのは、そうやって軍が帰ってしまえば、高句麗や新羅は喜んでパーッときますよ。今の、懐ろに入って磐井をパッと斬った、そこまではよかったのですが、さてその後に、いわゆる南北から、最も精強な軍隊に挾み撃ちになるのです。そうすると、この後はどうなったかは、先ほどの「和睦条件」が意味しているのです。最初の山分け案はどこへいったか、簡単な「糟屋の屯倉」の件で手を打った。この辺は物部麁鹿火あるいは継体“鮮やかな”ところだと私は思うのです。昨日も、「赤璧の戦い」で言いましたように、曹操が奇襲作戦に敗れて、パッと洛陽に引き返した。これはその後、魏が呉や蜀を倒す、ひとつの重要なポイントだった。あそこで、モチャモチャやっていたら、もう駄目になっていたでしょう。戦争中の日本軍みたいなもので。というようなことで、鮮やかに、前の分捕り合戦とは「似ても似つかぬ形の和睦」へと手を打ったのです。

好太王碑

さて、そこで、そういう理解を私がいたしましたのは、先ほどの、高句麗好太王碑の研究をやっていた中で、認識を得たわけです。なぜかと言いますと、あの高句麗の好太王碑の碑文四面、藤田さんが詳しく非常に精密におやりになりましたが、あの藤田さんのご本『好太王碑論争の解明』をぜひ御覧になれば、それがわかっていただけますが、碑文を見ていますと、おかしいことがあるのです。『三国史記』という、朝鮮半島側の歴史書、この『三国史記』を見ますと、好太王には重要な敵がいた。それは燕という国で、中国側なのです。現在の北京がこの都になっていて、中国の東北地方を支配していた国、これが燕です。好太王がこれと、繰り返し、巻き返し戦開をやっていたことが『三国史記』の好太王、広開土王というのですが、そこに書かれております。

こちらの方は、だいたい好太王が不利なのです。勝ったも負けたもありますが、全体として、押され気味というか、負けたことが多いような感じの記事なのです。ところが、あの好太王碑にはどこにも「燕」というひと言も出てこないのです。おかしいなァと私は思ったのです。それで見ていると、ああそうかと。というのは、あの第一面の戦闘のところに、好太王が死んだ年のことを書いて、“勲績を、以下に記す”と書いてあります。碑に書いてあるのは、好太王が勝ったことが書いてあるのです。「勝ったことを書きます」と、予告してあるのです。「負けたことは書きませんよ」と。燕にはたいてい負けた形跡が強いのですが、もう燕のことはノータッチということです。その時の、中国との五世紀初めの時点での関係、国家関係も影響していると思いますが、何よりも、負けたことは、「ここでも負けた」、「何年も負けた」、「この時期も負けました」なんて全然書いていない。で、私は「ああそうか」と。そうすると「倭についても同じじゃないか」と。あの碑面を見ていると、しょっ中負けています。

私はだいたい、あの李さんの“改ざん説”におかしいなと初めて思ったのは、それなんです。だって、日本の参謀本部が改ざんしておいて、負けっぱなしでしたなんていう文面にするはずがないですから。明治の参謀本部は誇り高いですから。戦後の日本人のように「誇りの失われた日本人」ではないですから・・・・。どうもおかしいな、という感じを持ったのです。その問題はともかくとして、要するに、あそこにはもう「倭は負けっぱなしだ」と。しかし、じゃ、歴史事実そのものでも負けっぱなしなんだろうか、と考えると、またおかしいことがある。例の好太王碑文では、三面、四面の方で守墓人、墓守の人が出てきます。好太王や歴代の高句麗の王の墓の等の問題です。戦争で獲得した捕虜を墓の番人にするんだというのです。その統率者が「守墓人」です。この記事が、碑文中で主たる、最後の目的をなす文章なのです。戦争で勝った、勝ったという話は、それの前提なのです。ところが、その墓守人のもとの、捕虜にした、番人にした、という話のところで、「倭人」が出てこないのです。「韓・穢*の被征服民をあてる」という話がでてくるのですが、「倭人をあてる」という話が無い。これはおかしいな、と。せっかく「戦争で勝った、この捕虜をあてる」と言っておきながら。ということは、つまり、後半、「必ずしも倭には勝てなかった」のではないか。倭に勝って、倭の根拠地を全部朝鮮半島から追っ払うとかいうところへはいかなかったのではないか。高句麗側にとって、「形勢利あらず」という後半部があったのではないか。それは「読んでみれば、わかります」と。捕虜を墓の番人にあてるというところに倭人はいないでしょう。これを見てもらえば、勝った、勝ったと書いてある以外の話はわかるでしょうと、あの碑面は我々にハッキリ告げているのです。

「ああそうか」と。ならば、『日本書紀』も同じじゃないかと。『日本書紀』は、要するに天皇のだいたい「良いこと」を書く。誇らしきことを書く本なんで、天皇の負けたことも何も、全部、公平に客観的に書きますという本ではないわけです。白村江というのが例外であるだけで、非常に最近のこと、八世紀から見て最近のことだから、これもまた、あとで問題になりますが、原則的には天皇家の「勲績」を、「功績」を書く歴史書である。そういう体裁をとっている。これは『三国志』などとはちょっと違います。『三国志』はかなり負けた方も公平に書くという立場をとっています。全部ではありませんが。さて、そうなりますと、今の磐井の件もそうかと。それを『日本書紀』の編者は読者に謎をかけて告げているわけです。よくお読みになれば、わかるでしょう。わかるように書いておきましたよと。明治以後の皇国史観で、少年時代、少女時代から頭を汚染された我々は、気がつかずに今まで読んできていただけなのです。この辺も、お話をすると、きりがない問題がございます。『日本書紀』の告げるところ、後半、「磐井を斬って後は、我々は負けました」、と。だから「屯倉を献上」と言っているが、それ以上のものを今度は継体側が献上する約束をしている可能性もあるのです。そっちの方は書く筋合いのものではない。書いてない可能性も十分ありうるわけです。

今ここでご質問になった「あそこで負けたのだろう。磐井も斬られた。あれでもう九州王朝なるものがそれまであったとしても、もう断絶、末期(まつご)を迎えたのだろうと。その後、なんで日出づる処の天子がこの九州王朝なんだ」と。非常にごもっともなご質間なんですが、そのお答えに簡略ながら一応なったかと思います。

卑弥呼の冢は

どこかそれでは、その次。八女郡の松信さんのご質問です。「(1)卑弥呼=甕依姫と、径百余歩の円墳卑弥呼の冢の所在地いずこ」と。これから簡単に申させていただきますが、私は春日市近辺が一番可能性があるのではないかと思っております。須玖岡本の王墓、例の甕(かめ)棺、実は甕(みか)棺から前漢鏡と言われるものが三〇数面出て来たと。中国の絹や、倭国の絹が共に出てきている甕棺というはあそこしかなのです。これは、私は卑弥呼の墓ではあり得ない、金印ももちろん出ていないし、あり得ないが、男王の墓であれば、男弟、卑弥呼の側にいたという、あの墓であれば可能性はある。そうであるというのではなく、可能性はある。だって時代が違うでしょうという話が出てくると思うのですが、その時、重要な間題がそこにあるのです。

あの同じ甕(みか)棺から、「キ*鳳きほう鏡」が出てきたという報告があります。実物も今、上野の東京国立博物館にあります。それは、あの須玖岡本から出てきたんだという形で伝えられているものです。これを梅原末治さん(考古学)が研究されて、これは確かにまちがいないと。あの須玖岡本から出てきたものと考えざるを得ないと。そうすると、今まで自分は、これを前漢鏡が出てきているというので弥生中期、先ほどの橋田さんが言われた弥生中期、というのは、BC一世紀からAD一世紀のイエスが生まれる前後百年の頃を弥生中期と言ってきたわけですが、その頃に見ていたが、実はそうではないだろうと。で、キ*鳳鏡は魏・西晋期の鏡であるという論証をされまして、各形式の「キ*鳳鏡」と綿密に比較しておられますが、そうすると、須玖岡本の王墓全体が魏・西晋朝の、その時期の墓であると考えなければならないのだと。よって、今までの私の見解は訂正すると。これはもう稀な、すぐれた論文ですね。自分が今まで言ってきた説を、あれはまちがいだったというような。これは、当然、学者というのは万能の神様ではないのだから、あってしかるべきだと思うのですが。

キ*鳳鏡のキ*は、インターネットでは説明表示できません。冬頭編、ユニコード番号8641

そういうことを書く学者というのは、ほとんどいないのですね。特に、自分の説が「権威」になってしまうと。もうそれを改めることができないのです。まちがっていたと言えないのです。私など、自分の言ったことが、まちがったことがわかれば、もうそのとたんにまちがっていましたと、言うチャンスを狙っているのですが。それぐらいでなければ、私は基本的に真の学問探究者とはいえない、口はばったいですが、そう思っています。その点、やはり梅原末治さんは立派な人なんですね。ところが、なぜかそのお弟子さんたちが、その論文を「無視」するのです。そして、あれは恐らく須玖岡本ではなくて、どこかあの近所から出てきたのをまちがえたのだろう、という処理をするのです。ところが、梅原末治さんは、そういう可能性から出発して、それはあり得ないと、やっぱりあの須玖岡本と考えなければならないという、その吟味が、その論文の主たる目的なのです。そのために、論議をいっしょうけんめい詰めておられるわけです。その論議を、いちいち反駁・反論してならよいのですが、反論はしないままで「これは近所の墓から出てきたものと思われる。」というひとことでやっているのです。「その方が従来からの前漢鏡・後漢鏡の編年とうまくあうから、今さらそんなうるさいことを言わないで下さい、先生・・・・」という感じですね。私は、しかし、自分に都合の悪いところを知らん顔するという、 ーー「卑弥呼=甕依姫」という説の存在も、知らん顔する、という人も出てきておりますが、ーー そういうのはよくないと思うのです。

というようなことで、男弟である可能性は十分あると。とすると、卑弥呼の墓はあの近所にあるという可能性が強いと思う。あの男弟というのは、しょっ中、卑弥呼の側に寄り添っていたのですか。その墓はやはり卑弥呼の墓の近くにある可能性が高い。これも、可能性だけでして、全然断言できる話でねないですけれど、そう思います。あの辺には、春日神社あり、熊野神社あり。神社というのはクサイですよ。クサイというのは、言葉が悪いのですが。神聖なる墓地の上に神社が建てられているケースはよくあります。あの岩戸山古墳もそうです。天照大神を祭った神社が上にあります。後円の墓室の上にあたるところに。というようなことで、細かくは申しませんが、この辺の可能性が非常に多いと思います。

第二には、糸島郡というのも、もちろんあり得るでしょうし、あるいは朝倉というのもあり得ると思います。この辺も、ご当地の方は、非常に関心が深いと思いますので、深く立ち入って述べたいので、自由討論の時でも、また今後のいつかでも、そういう問題を主にした講演ができれば、嬉しいと思います。

甕依姫は八女地方出身か

次の「(2)甕依は須恵器の生産ゾーンが中心、八女地方、轆轤(ろくろ)の甕(かめ)と関係ないか」。私は、八女とは大変関係はあるのではないかと、これは、私のたんなる推定と言われればそれまでなんですが、そう思っております。と言いますのは、銅矛・銅戈の鋳型が、糸島・博多湾岸に集中している、春日市やその近辺に集中していることはご存じのとおりです。鋳型というのは、やはり物を造る原点ですから、この原点を中心部からはずして、鋳型の出ないところが中心だ、という言い方は、私は妥当ではないと思うのです。これが第一。ところが、今度は、物が出てどこに集中して置かれているかということも大事です。博多湾岸にも、銅矛や銅戈がたくさん出ていることは、皆さんには釈迦に説法で、申しあげる必要もないくらいです。

ところが、それ以外に集中して出てくるところはどこか、と言いますと、いわゆる対馬の銅矛、それから八女の銅矛、これがかなり出てくるのです。これはなぜだろうか。これは、天照大神(あまてらすおおみかみ)正確には天照大神(あまてるおおかみ)の「原産地」が対馬であると、私は考えているわけです。これもお話をすれば長くなりますので結論だけにしますが。いわゆる「阿麻氏*留神社あまてるじんじや」というのが、対馬のちょうと上県と下県の真ん中辺にあることはご存じでございましょう。ここに、要するに奉納しているわけです。だから、邪馬一国という、博多湾岸の勢力は、ひとつの重要な淵源を対馬の天照大神(あまてるおおかみ)の地に持つ勢力である。

他方、八女に盛んにそれが出てくるということは、八女津媛、この女神に他のひとつの淵源を持つ勢力ではなかっただろうか。ここから先は、私の単なる「想像」で言わせてもらうところなのですが。もしかしたら、いわゆる卑弥呼の鬼道「衆を惑わす」技法の根源は、八女津媛の呪術の伝統に立つものではなかっただろうかと。ということを、私は“ひそかに”思っております。これは、銅矛がたくさん出てくるというそのことと、八女津媛ということだけで、“ひそかに”思っているだけでございまして、それ以上の証拠は今はありません。またこの点、教えていただければ、ありがたいと思っております。須恵器というのは、もちろんこれより後でしょうけれども、だから甕依姫と須恵器を直接結びつけるのは賛成しないですね。あれは時期がちょっと違います。甕依姫の祭祀の、その系列を受けて須恵器生産が行なわれている時期が、やがて古墳時代以降になってやってきた、ということでしたら、大いに可能性はあっただろうと思います。

卑弥呼=八女津媛について

さてその次。「(3)久米邦武先生、橋本増吉先生、白島庫吉先生などの卑弥呼=八女津媛論について」。これは先程言いましたように、この書身には賛成ではありません。むしろ八女津媛は、卑弥呼よりも古い時代の、すぐれた巫女であろうと。だから、もしかすれば、ひとつの人間がひとつのことを始めるには、大きな伝統や先輩があるのですから、卑弥呼には、卑弥呼には八女津媛の伝統があったという可能性を、私は“心ひそかに”思っているわけでございます。「(4)博多湾岸か糸島、甘木のゴールデンゾーンと邪馬一国の展開する、古代地図について。」これは、昨日も申しましたが、私は邪馬一国の中心というのは、まず「博多湾岸から、そしてその周辺山地」という言葉でこの太宰府、基山あたりを含めたいと思ったのですが、さらに「邪馬一国の全体」とすれば、少なくとも「築後」は含むであろうと。私はそう考えているのです。それは昨日言いました、「表座敷が太宰府あたり、奥座敷が朝倉、離れ座敷が八女」という表現もこういう感じ方に基づいております。

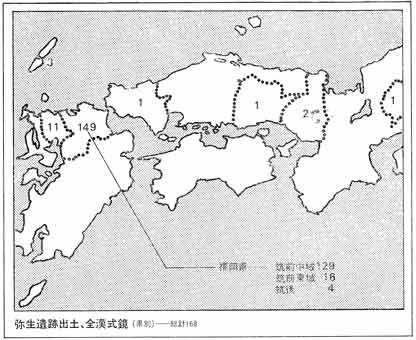

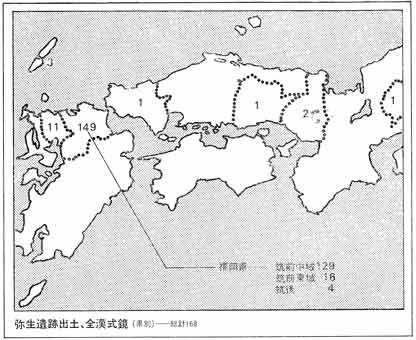

要するに筑紫の中心部分が「邪馬一国」である。ところが、その中の、またその本当の首都、中心となると、「筑前中域」と私が呼びました、筑前東域とは北九州市の方ですから、それの西域といってもいいのですが、筑後との間に挾まれた形だから、筑前中域と読んだのですが、糸島、博多湾岸、朝倉に至るこの地帯、ここが首都圏であるということは、私はどうも動かすことはできないんじゃないかと思います。

次頁の地図は、私の本を読んだ方はよくご存じで、鋼矛・銅剣・銅戈の鋳型が出て来るのが、糸島、福岡市、春日市の方に集中しています。その他に夜須に一つ、東背振に一つ、佐賀市に一つ、古賀に一つ、岡垣(おかがき)に一つ、忘れてはいけないのが、志賀島に一つということでございます。やはりこれを見ると、どう見ても福岡市、春日市が中心であることは、これを何と呼ぼうと勝手ですが、この地域が弥生時代の、この時代の中心であるということは無視することはできないと思います。次に、布目順郎さんが作られた、弥生絹の分布図で、季刊『邪馬台国』の29号に載せられたものを、二〇九頁に使わさせていただきましたが、これも、有田とか宮の前とか吉武高木とか、比恵、須玖岡本、吉ケ浦というような所は、いわゆる私の言う博多湾岸でございます。それから栗山、朝倉です。やはり博多湾岸が錦の出るところで、中心になっている。今の太宰府あたりも出てきました。この辺までが中心になっている。

(インターネット上は、最新データで掲示)

そして朝倉にもその一端が及んでいるわけです。これ以外には佐賀県の朝日北、長崎県島原市の三会(みえ)村。この辺にちょっと出てくるだけです。やっぱり、錦というのは当時最高のものでしょう。しかも、倭人伝の中で、鏡のことは「銅鏡百枚」とたった四字書いてあるだけです。ところが、「錦」のことはいっぱい字が連ねてあるのです。それは、鏡と錦、中国の目から見れば、どちらが貴重かといえば、ハッキリしています。鏡は女の人のお化粧の道具ですから。錦というのは、中国でも最局の、貴族しか着ることができないものなのです。倭国にとっても、そうなのです。倭国の場合は、さらに鏡は太陽信仰の、太陽の神の似姿という、その道具として特別に尊重されたわけですが。しかし、錦はやはり、当時、最高の東アジアにおける貴物です。それが、今のように、この博多湾岸、太宰府、朝倉に至るこの地帯に集中しているわけです。

だから、この場合も、私は朝倉説に反対しようとは全然思わない。朝倉も、当然入っているのですから。しかし、朝倉の筑紫川流域が中心で、この博多湾岸は邪馬一国の中心部ではありませんよ、という話はちょっと無理です。「物によって言う」、という一点は、私が『古代は輝いていた』(朝日新聞社刊)という本で強調したわけです。それを、季刊『邪馬台国』なんかで大いに取り上げて下さっている。今回の『邪馬台国ハンドブック』等に書かれているので、安本美典さんがとらえて下さっているので、私は非常に大歓迎ですね。ところで、物を取り上げる場合には、やはり物に従わないといけない。物を取り上げておいて、それを無視するのでは取り上げる意味が無い。これを錦で見るとどうしても博多湾岸が中心になるのです。そしてそれが太宰府、朝倉に至っているのです。それを朝倉を中心にして、あっちは中心じゃありませんと、古田が勝手に言っておりますと、そういうやり方をするのは、やはり物をせっかく扱う意味が無いというか、薄れている。言葉と指さすところとが全然くい違っている、ということにならざるをえないと思います。

ついでに、もうひとつ申しますが、今の錦の問題で申しますと、あの錦の分布は全部弥生中期なんですよね。考古学者は全部弥生中期にあてているのです。で、卑弥呼は弥生後期の後半なのです。三世紀に当てているのはどうもおかしいですよ。倭人伝を見れば、どう見ても中国の絹がわあっと入って来て、卑弥呼が倭国の絹を献上し、壱与も倭国の絹を献上しているじゃないですか。ところがその弥生、考古学者の言う弥生後期後半というのは、ほとんど錦が出てこないのです。今の博多湾岸、この辺でも出てこないし、日本列島どこでも出てこない。錦の、あまり無い時間帯なのです。ということを考えると、これは率直に言って、あの編年はおかしいじゃないかと。

編年がおかしいというよりも、あの弥生中期を、イエスの前百年・後百年に張り付けているあの分け方は、おかしいんじゃないかという、これもやはり、考古学の人が、「古田なんか相手にせん」といわずに、ちゃんと出てきて論争をして下されば、またこういう所にも聞きにきて下さればいいですし、論争をやって下されば、話は詰まっていくのです。ところが、向かい合ってやると、どうも具合が悪いから、というような態度でいると、いつまでも学問が進まないわけです。

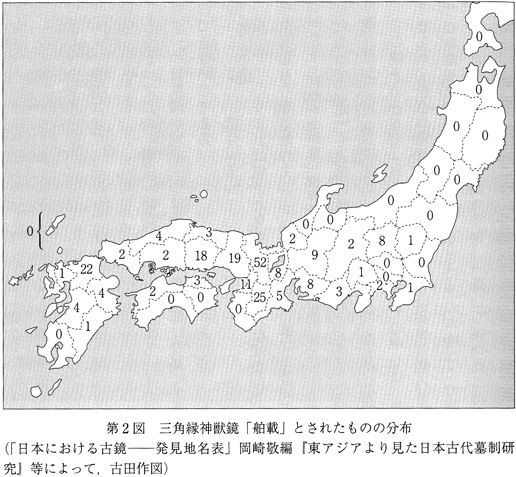

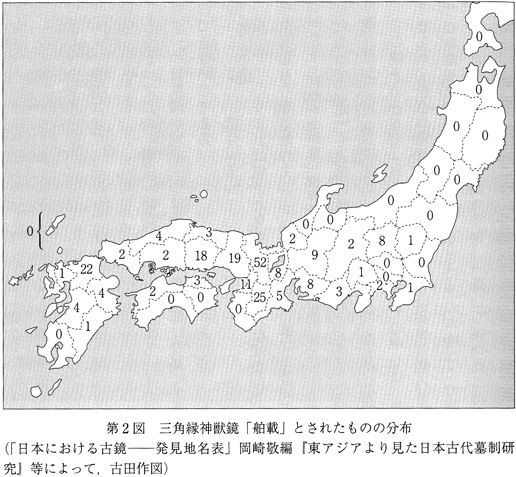

ついでに申しますと、いわゆる三角縁神獣鏡、それが古墳から出てくる。古墳時代から出てくる。それを全部、弥生の後期の物だと繰り上げて、今まで学者は扱ってきていた。だから、その前の中期は前漢鏡、後漢鏡だということだったのです。ところが、その三角縁神獣鏡があの卑弥呼がもらった鏡でしたら、近畿説にもう決まっています。ところが、あれが古墳期から出てきますから、古墳時代の日本産の物だと、こうなりますと、結果、あれは出てきた古墳時代、四世紀、まあ、大まかに言って四〜六世紀の物だということになる。そうすると、いわゆる前漢鏡、後漢鏡は弥生中期、せいぜい後期の前半ぐらいに置いている。その間、古墳時代との間、つまり弥生後期後半、あるいは弥生後期前半からその辺のところが鏡の無い、無鏡時間帯になるわけです。「無鏡時代帯」に倭人伝によれば、鏡百枚がきているわけです。

この点から見ても、考古学者の、従来の「編年」はやはりおかしいのです。その辺の問題は非常に面白いけれども、時問をとるところですから、自由討論の時に出していただければ大歓迎です。という問題も、先ほどの錦の問題は含んでおります。

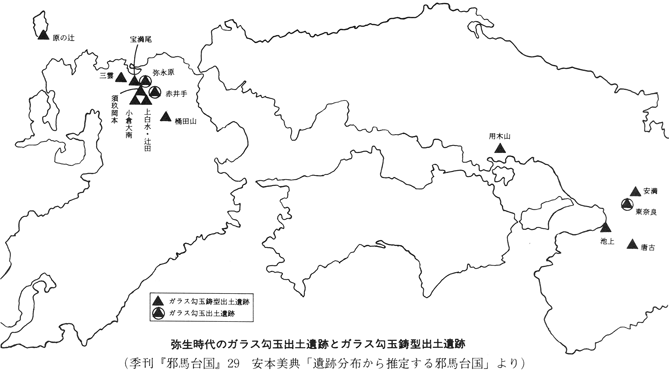

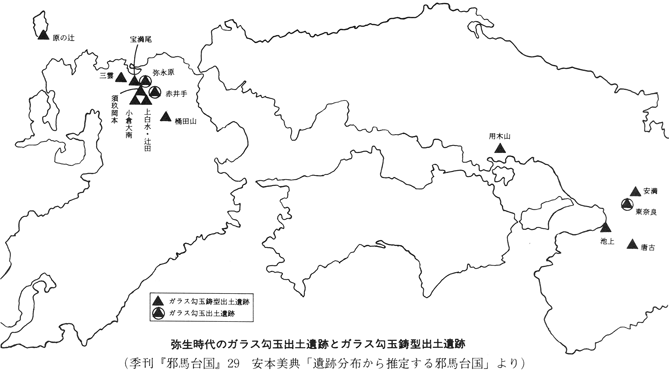

さて、その次に、ここでガラスの勾玉の鋳型、勾玉ですね、これも、季刊『邪馬台国」の「遺跡分布から推定する邪馬台国」、さっきと同じ本にも載っております。これを、わざわざ次頁に使わせてもらったのは、やっぱり安本さんと、私、別に安本さんと対立するつもりはまったく無いのですが、対立、それは意見の違うところは違うところでいいのだが同じところは同じところですよ、とこう言いたいから、安本さんが作られた地図、それをここにもあえて使わせてもらいました。この勾玉の地図を使いました。ただ、ちょっと言っておきますが、この季刊『『邪馬台国』の地図で気づいたのですが、符号が何かの理由でまちがっています。

要するに、ここで壱岐の原の辻とか、糸島・博多湾岸の数々、三雲・宝満尾・須玖岡本・小倉小南・上泉辻田。朝倉の方にいって桶田山です。特にだいじなのは、この鋳型が弥永原(やながぱる)、赤井手と、今の春日市近辺、この辺にしか出ない。物もまた、だいたいこの近所に出るのです。先の矛の場合は、鋳型はこの博多湾岸でしたけれど、物はかなりあちこちに出ていました。対馬に出たり、八女に出たり、あるいは忘れてはならないのは、今の朝鮮半島の洛東江沿いに広く分布しておりました。博多湾岸の鋳型で作られたと思われる実物が。一方、四国の西半分にも出ております。矛、戈の物が。ところが、この今のガラスの場合は違うのです。非常に限定されて、鋳型はやはり春日市近辺から出ますが、物の方もあまり広がらないのです。これも糸島・博多湾岸で、朝倉を南限とする感じです。この場合は、近畿にも出てきます。奈良県とか、兵庫県とか大阪府とかに出てくるのです。その鋳型は摂津、大阪茨木市東奈良だけなんです。

そうしますと、この場合、ガラスというのは、我々は非常に安っぽく思っておりますが、実際はダイヤモンドより貴重な工業製品だったことは、ご存じの通りです。あのヨーロッパでも、ガラスの大量生産の技法が発見されるまでは、ガラスは最も貴重な宝物であったわけです。いわんや、弥生時代のガラスというのは、破璃とか瑠璃とか言いますが、非常に、量局級に、貴重なものであったわけです。だから、果たして、この日本列島の中で、そのガラスの物が出てくるのは非常に限られている。鋳型が出てくるのはさらに限られている。だから、ずばり言いましたら、もう弥生時代の権力中心の首都圏に当たるのは二箇所しかないんです。可能性は。ひとつは春日市近辺。もうひとつは茨木市近辺しかない。そう言うことも極論できるわけでございます。

ここでついでに申しますと、私は、「邪馬臺国」という言葉は、やはり駄目だったということがはっきりしたのだと、東大の『史学雑誌』にのせた「多元的古代の成立」という論文の冒頭近いところで述べました。ご覧になりたい方は駸々堂から出版された『多元的古代の成立』という同じ題の本の上巻をご覧になればいいわけです。収録してありますから。どういうことかと言いますと、私はかつて、同じ東大の『史学雑誌』の「邪馬壹国」という論文で、あれは邪馬臺国と直すのは危いと、この「邪馬壹国」という諸版本の共通して示している、それによって考えるべきだという風に論じたが、それは幸いにも誤りではなかったのです。なぜかなれば、考古学的出土物との対照によって見ると、近畿の奈良県の大和(やまと)、また九州の「ヤマト」たとえば山門郡もいずれも、考古学的出土物の出土中心ではないことが今や明らかになっていると。松下見林とか、本居宣長とか、新井白石の時は、そんなにハッキリしていなかったのですが、今はハッキリしている。

つまり、近畿だったら、中心は摂津である。大和ではなくて摂津である。茨木市東奈良である。だから摂津国と書いてあれば、これは問題なくあそこです。しかし近畿説の場合、邪馬臺国と直すのは、大和国(やまとこく)と呼びたいからだったのです。これは研究史上の事実としてハッキリしている。松下見林が書いている。ところが、松下見林は考古学を、出土物を知ることができない時期にいたのだけれども、それが解ってみると、弥生時代における近畿の中心は大和ではなくて摂津だった。そうすると、「邪馬臺国」と直すのは、当っていなかったわけです。

同じく、九州の場合、新井白石はここにもヤマトがある、山門がある、と言って、そこを指示したのですが、しかし新井白石も、考古学的出土物は知らなかった。時代の制約で。ところがわかってみると筑後山門が中心の器物は、弥生、古墳期を通じて何物も存在しないわけです。鏡でも、いわゆる筑後山門が中心になって分布している鏡は無いです。三角縁神獣鏡だって、前漢鏡、後漢鏡だって、中心ではないわけです。で、小型イ方製鏡が築後川流域に分布しているということを、安本美典さんは一週間ほど前、東京の朝日カルチャーで行なわれた「私見邪馬台国」で ーー最初が安本美典さん、午後が水野正好さん、そして私が講演をしました。ーー 言われました。「小型イ方製鏡が、築後川流域にたくさん分布している。これが注目すべき問題です。」ということを言われたのです。

イ方製鏡のイ方は、人編に方。JIS第3水準ユニコード4EFF

しかし、小型イ方製鏡を中国の天子がくれるはずはないのです。その多くは、日本で造られた小さな鋳あがりの悪いものですから。やはり、くれるのは三角縁神獣鏡でなければ、前漢鏡、後漢鏡というものであるはずなのです。小型イ方彷製鏡はむしろそれを真似して、より小型のものを、日本側で造ってみたというものだというのですから。それが分布しているということは、ここが中心ではないという証明にはなっても、中心であることの証明に使うのはちょっと無理なのです。とにかく「筑後山門」が中心の出土物はないわけです。これを、もし築後川流域に、仮に広げて朝倉を含めましょうといってみたところで、話のもとは「山門」の「ヤマト」から“拡大した”のですから。何らかの時点で、山門が一定の出土物の中心になっている時期がないといけないのです。ところが、どう見ても、山門郡が一定の全出土物の中心になった時期、というのは無いわけです。そうすると、この点から見ても、九州の件についてみても、ヤマトと呼ぶために「邪馬臺国」と書きなおす理由は、やはり無かったわけです。

ということですので、日本中のどの「邪馬臺国」の候補地をとっても、そこが弥生時代への鏡であるとか、錦であるとかその他の器物の、倭人伝に出てきている器物の中心になっている場所は無いわけです。そうすると、「邪馬壹国」とどの版本にも、『三国志』にはあるものを、「邪馬臺国」と書き直したのは、やはりまちがいでしたと。こうなってきているはずなのです。ということを、私はハッキリ書いたのです。それからもう三四年経つけれども、誰もそれにノータッチなのです、その論旨に。東大の『史学雑誌』を読んでいない歴史学者はあまりないと思いますが。ノータッチなんです。やはり「触れたくない」のでしょう。

しかし、触れたくないから触れずにおけば論争はつづいていますよ、まだまだいけますよ、というものではないと思うのです。論争がつづくのは、私は大歓迎です。今の「邪馬台国論争は終わった」という言葉を使ったのは私が最初なのですが、その場合、朝日ゼミナール(朝日新聞社刊)で私の講演を再録して本になっておりますから、ご覧いただけばはっきりわかるのですが、その最後に、“邪馬台国論争は終わった”と、私はここであえて言います、と。しかし、それは“いやそうじゃない、終わっていないんだ”という声を期待するからですと、終わってないとおっしゃることを、私は大歓迎です、と。じゃ、私がここで、その時も遺物の分布図をあげましたが、これがどうまちがっているかを論争いたしましょうと。こういう結びになっているわけです。

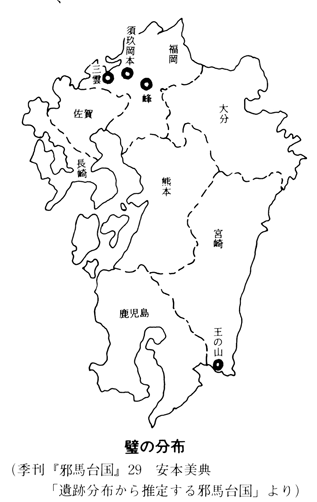

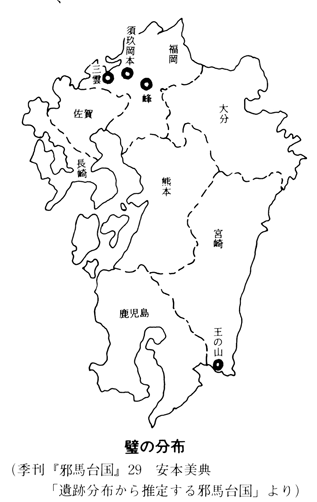

当然ながら“邪馬台国論争は終わった”というのは、客観的判断、第三者の判断じゃなくて、当事者が挑戦しているわけです。挑戦の論点ををはっきり提示している、その言葉なのです。これは、おわかりのことだと思いますが、申し添えておきます。さらに、そこで、もうひとつ忘れてはならないのは、いわゆる璧の分布、これも、安本さんが作られた地図を使わせていただいたわけですが、璧というのは、腕輪みたいなものですが、これがガラスで造られている。ガラス璧、これが出てくるのが、三雲・須玖岡本・峰と、この三つだけなんです。飛んで、宮崎県の王の山に出てくるのはガラス璧ではない。もっと凄いと言いますか、堂々たる玉璧なのです。これは、シルクロード西域の、私、去年行ってまいりましたが、そこから出る玉で作られた璧です。中国の璧は、本来、天子君侯が造る璧は、玉璧なのです。それがズバリ出ているのです。どうも、これなんかは、中国の君侯にあたるような人物が、ここに亡命かなにかでやってきて、ここに眠ったのではないだろうかと思わせるような、本格的なものなのです。これは、学問的発掘ではなかったので、十分周囲の状況が明らかではないのが残念ですが。

それとはまったく違うのが、「筑前中域」のガラス璧です。これは、見たところでは、非常に黒ずんで、みっともないように見えていますが、当時はやはり最高の破璃、ガラスという工業製品の璧なのです。東アジアの、中国の文明圏で、璧を持ち得る者は、天子にあらずんば諸侯でなければならないわけです。で、日本列島でも豪族は各地におりますが、豪族のいない土地はないと思いますが、璧は出てこない。璧が出てくるのは三雲・須玖岡本・峰だけなのです。何と呼んだっていいけれども、この璧の出てくる三点を含む地帯、私の言う「筑前中域」、これが首都圏だと書わなければおかしいのです。せっかくこの地図を作ったら。ここでは全然、論争も争いもありえないのです。今後出てきたら今後論じたらいいわけです。現在の段階では、ここが首都圏ですよ、と言う以外に、「物」をあつかう以上、無いのです。「物」は、私、目をつむります、私の書いたいところにします、というような人は別ですよ。それは学問じゃないですから。しかし学問であれば、この物の示すところに従う他はない。これは、やはり論争は終わったと言いますか、いわゆる口で、いろいろ弁舌で、うまい弁論で変えうることではないのです。という事を申しあげさせていただきました。

「継体の反乱」

次は、宗像市の林さんという方のご質問で、「継体との戦いで受けた、九州王朝のダメージはどの程度であったのでしょうか。当時の倭国連合の生産力を考慮の上、お答え下さい」と。これは先ほど言いましたようなことで、だいたいご返事になっているかと思います。しかし最後の生産力の問題は、非常にいいご質問なんです。おそらく、ここでおっしゃっていることは、近畿の方が生産力があったのではないかと、出土物から見ますと。というお話だと思うのです。

これの、ひとつの答えは、先ほど藤田さんがおっしゃいましたように、この九州王朝はもう、歴年何世紀にもわたって、朝鮮半島で高句麗、新羅と戦いをつづけておりますから、それでおびただしい鉄器を消耗しているのです。鉄器無しでは古墳時代に戦争なんてできません。これがひとつありますが、もうひとつの問題、案外、皆さんがお気づきにならない点があると思いますよ。というのは、継体というのは決して、スムーズに、近畿の天皇家の連続した天皇位についた天皇ではないと。ご存じの通りですが、要するに、武烈に子供がなかった。継体は滋賀県の北部、出身は福井県のあたりの豪族だった。何代も昔の先祖が天皇家の血を引いているなんて、あんな話はどの豪族だって全部そう言っていたのですから。その他、なみいる多勢の、ワン・ノブ・ゼムにすぎなかった。

八幡太郎義家だって、平将門だって、みんな清和天皇や桓武天皇の子孫だと言っているのですから。あれなみであったわけです。それを、結局、武烈の子供がなかったことで、大和で皇位継承戦が起こった。後の保元・平治の乱みたいに。周辺の、それぞれ天皇になりたい候補者は、周辺の豪族を応援に呼んだと思います。その呼ばれた一人が継体だった。結局、要約すると、結論において、継体は頼まれた通り相手を倒した、返す刀で自分に頼んだ人物を倒した。そして自分が天皇の位についた。どうも、そういう経緯(いきぎつ)のようでございます。「古代は輝いていた』の第二巻の終わりで詳しく書きましたので、またご覧下さい。その証拠は、『日本書紀』で武烈天皇を、もう、さんざん悪役の天皇、あれ以上無いというような、サディズムの極致のように、これでもか、これでもかと恥ずかしめ尽くしております。

中国の『史記』に出てくる、例の王朝の最後の天子が悪者にされていますが、結局革命をした。臣下でありながら主君を倒して次の王朝ができるのですから、夏・殷・周、特に殷・周ですね。その場合、汚名を濯(そそ)ぐために、前の王朝の最後の天子を悪者に仕立てて、P・Rしなければならなかったのです。同じことが、継体にもあったわけです。実際は、一地方の豪族が主君を殺した、倒したわけです。天皇の正当な、二親等なり、三親等なりの皇位継承資格者は、大和にはいっぱいいたはずです。それを全部押しのけて天皇になるのですから。「武烈天皇はこれほど悪い人間なんだ」と。「それで、私はやむを得ず、天皇になったんだ」という、自分の方を正当化するための記載である。嘘や単なる気紛れや思いつきで書いたものではないのです。というようなことで、要するに、継体は最後に大和に入ったようですが、周辺をうろうろしていて、その時点では、決して近畿はまだ安定した勢力ではないわけです。ただ、非常に、また野武士のような勢力であったから。それまでは、近畿天皇家は九州の出であるということを自慢にしていたのです。今日、中小路さんがおっしゃっておられたようにですね。それだから、母家(おもや)には“楯突けなかった”わけです。ところが、野武士のように出てきた継体は「母家」に楯突く。しかも、その時分捕りの密談までしておいて。本当に野盗のやり方ですな。いわゆる正当な君子のやり方ではないですね、こんなのは。しかし、悪く言えばいやらしいですが、良く言えば、非常にバイタリティに富んだ攻撃をかけていったわけです。

だから、それが今の天皇陵、代々の応神陵・仁徳陵というようなのを見て、また、あの辺の古墳から出てくる鉄器を見て、これだけの資産家である、その資産家の継体が攻めて来たのに、という発想でやると合わないわけです。その資産家を、やっつけてというか、応援部隊が入ってきて天皇の位を名乗った。その余勢をかって磐井・・・、という形で理解しないといけないのです。

だから、生産物論を近畿と九州について考える場合、今の問題を抜きに比べると、いわゆる「磐井の乱」と天皇家が言おうとしている、この事件の真相を突きとめることはできない。要するに、これは「磐井の反乱」ではなくて「継体の反乱」である。継体は二重の意味で反乱を行なった。第一には近畿の天皇家に対する反乱、応援部隊であったのが。第二には近畿天皇家の母家であった、九州王朝に対する反乱と。この二重の反乱を経てきた、「乱世の雄」と言いますか、また非常に魅力的な人物であったと思いますが、それが継体その人である。これが私の考えでございます。申しているうちに時間がまいりましたので、これで午前中のところを終わらせていただきます。(拍手)

司会者 (略)

『邪馬壹国から九州王朝へ』(目次) へ

邪馬壹国から九州王朝へ,質問に答える,自由討論 へ

講演記録「磐井の乱」はなかった 古田武彦(『古代に真実を求めて』第8集)へ

『吉野ヶ里の秘密』 へ

『古代の霧の中から』 へ

『よみがえる九州王朝』 へ

『邪馬壹国の論理』へ

ホームページ へ

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“