『よみがえる九州王朝』(目次) へ

『古代の霧の中から』 へ

三角縁神獣鏡の史料批判 --三角縁人獣鏡論 古田武彦

吉野ケ里遺跡の証言(『市民の古代』第11号)へ

三角縁神獣鏡の盲点(『新・古代学』第五集 三角縁神獣鏡の史料批判 解説)へ

よみがえる九州王朝 幻の筑紫舞 角川選書 謎の歴史空間をときあかす

古田武彦

昭和五十六年の秋は収穫の季節だった。わたしの生涯にとって記念すべき論文の一つとなるであろう、「多元的古代の成立」を「史学雑誌」に寄稿すべく浄書中の、九月はじめのことである(当論文は「史学雑誌」九一 ー 七、昭和五十七年七月。また同名の論文集中に所載)。

そのとき霹靂(へきれき)のように現われた隣国(中国)の論文があった。王仲殊氏の「日本の三角縁神獣鏡の問題について」(「関干日本三角縁神獣鏡的問題」「考古」一九八一、第四期)である。

あれは、わたしが三年越し(間、一年間休み)つづけてきていた「みんなに語る、わたしの古代史」(大阪、朝日カルチャー講座)後期の第十回(九月十二日)の、もう最終回(第十一回)に近い頃だった。いつものように講演を終え、聴講者の質問をうけ終ったあと、さっとわたしに近づいてきた一人の方があった。共同通信の杉山庸夫さんである。

「こんな論文が出ましたが」といって見せて下さったのが、問題の王論文のコピーだった。杉山さんの説明に加え、そのコピーを一覧させていただいたあと、わたしはその内実が日本の学界を震撼(しんかん)させるに足るものであることを感じとった。それと共に、これがすでに過熱化している日本の「邪馬台国」問題の渦中にあって、一種感情的な非難や中傷の波にさらされることを恐れた。王氏はわたしにとって畏敬(いけい)すべき研究者と見えたからである。わたしはすでにそのような渦中にあり、法外な中傷をも十分に経験してきていたけれども、この隣国の敬すべき研究者までその渦中におく、それは忍びなかったからである。そこでわたしは次のようにのべた。

「九州説・近畿説の立場から、この王論文の評価をあせってはならない。そうではなくて、この王論文の提出している論点そのものを一つ一つ検討し、煮つめていくことが必要です。御承知のように『邪馬台国』論争は過熱していますが、その対立をそのまま王論文への評価にもちこむのは、学問の問題としてまちがいだし、第一、相手の王さんに失礼です」と。

幸いに、わたしの趣意は、正確に掲載された(たとえば、「新潟日報」九月十三日)。

わたしには王さんの名前に記憶があった。たとえば、考古学界の「定説」の基準尺をのべた「名著」というべき杉原荘介氏の『日本青銅器の研究』(中央公論美術出版)、その中にも、王さんの名前があった。つまり従来から、日本の専門家によって“依拠”されてきた中国側の「鏡」の専門家だったのである。

わたしは王論文を求めに京大へ行った。いつも親切に資料をお見せいただく考古学研究室へ行ったけれど、「寄贈」誌は未到着だった。ところが意外にも、建築学科の研究室(「購入」分)には来ていたのである(その後、わたしのところへも東方書店から送付していただいた)。早速熟読した。そしてはじめの印象通り、これは日本の考古学界の「定説」派の根本の依拠点を否定する、画期的な論文であることを知ったのである。

王論文の核心は次の一点にあった。

「三角縁神獣鏡は中国からは出土しない。すなわちこの鏡は中国製の鏡ではなく、日本製である。従って卑弥呼が魏朝から贈られた魏鏡ではありえない」と。

もちろん従来から、この型式の鏡が中国や朝鮮半島から出土しないことは、“知られて”いた。ことに敗戦後、中国との正式の国交の開始される前、いわゆる民間外交の時代、日本の考古学者たちの調査団が中国へ渡り、各地の博物館を見て廻(まわ)った。そのとき当方の三角縁神獣鏡を提示して、これと同型の鏡がないか、否かをくりかえし問いただしてまわったという。ところが、結局それに遭うことができなかった。また「イエス」の答えにもあえなかった。この頃から“やはり中国にはないらしい”。そういう噂(うわさ)が口(くち)コミ等を通じて学界内に伝わりはじめたのである。

けれども、まだ「確認」は十分ではなかった、といっていい。なぜなら中国の博物館には、鏡自体があまり展示されていないからだ。昭和五十六年の春(三〜四月)と夏(八月末)と二回、中国へ行ってそのことをわたしは痛感した。展示されていても、その一隅に多くて十面前後、たいていは二、三面にすぎず、全く展示されていない場合の方がむしろ多い。これは鏡の出土自体が少ないのではない。逆だ。婦人などの身の廻り品だから、その出土はむしろありふれている、といっていい。だからこそ“限りある”博物館の陳列場になかなか“場を与えて”もらえないのだ。何しろ天子や王侯のシンボルである、豪勢な銅製品(鼎(かなえ)など)がめじろ押しに場をとっているのだから。この点、鏡が考古学的出土物の中でも、ピカ一の座を与えられている、日本の場合とは、大分様相を異にしているのである。

そこで、一介の外国からの見学者には、なかなか中国で“鏡の顔をおがむ”のがむずかしい。日本の「大学教授」などの肩書きをもった考古学者でも、中国ではいちいち倉庫の中まで子細に調べるわけにはいかないであろう。また中国の博物館の学芸員に聞いてみても(わたし自身も何回か聞いてみた)、それほどズバリ、という回答には接しられない。なぜなら学芸員の方々の中にも、「鏡の専門家」などは、ほとんどおられない。それも無理はない。何しろ、日本とはちがって「鏡の研究」など、必ずしも“日のあたる”中枢のテーマではないのだから。

というわけで、従来の知見、つまり“中国には三角縁神獣鏡は出土していないらしい”という噂にも、もう一つ、靴をへだててかゆきを掻(か)く観を禁じえなかった。逆にいえば、“もっとよく調べれば、あるかもしれない”。そういう一抹の“期待”を抱かせていたわけである。

ところが、今回の王仲殊氏。鏡の専門的研究者である上、北京の社会科学院の考古学研究所の副所長である。当然、各大学や博物館の所蔵カードはもとより“収納庫の奥”までのぞきうる立場だ。だから他のいかなる、日本側の考古学者や鏡の専門家より、中国出土の鏡に関しては、その認識には格段の信憑性があろう。しかも、「三角縁神獣鏡」問題の探究という問題意識をもって日本にきたり、各地(東京・京都・奈良・大阪・福岡・宮崎等)の大学や博物館を歴訪した。そして日本の「三角縁神獣鏡」なるものを実見し、その上で「この型式の鏡は中国にはない」と断言されたのだ。この「確認」をくつがえす力は、日本のいかなる考古学者にも存在しないであろう。そういう、断然たる重味をもつ。ここに王論文が、日本の古代史学界・考古学界に対して投げかけた、画期性があった。

けれども反面、王論文の具体的な挙証点を見つめてみるとき、わたしには深い感慨があった。そこには ーー少なくともわたしにとってはーー “新たなもの”はほとんど見当らなかったのである。そのポイントをあげよう。

第一に、「銅出徐州、師出洛陽」の句について、従来の日本の考古学者(梅原末治・小林行雄氏等)は、これをもって“中国製の証拠”としてきた。しかし王氏は言われる。この句は、中国出土の鏡には存在しない(前半のみ一例)。従って「中国製の証拠」にはならない”と。

これはわたしが『ここに古代王朝ありき』(朝日新聞社)で明確に指摘したところだ。ただ王氏はこれ(「師出洛陽」)を「虚詞」と解される。“実質をともなわぬ、単なる飾り言葉”だというのだ。しかしこのような言い方で、一個の字句の意義を消し去ってしまう手法、それはわたしには、“便利”すぎて、失礼ながらあまり“フェアー”なものとは思えない。やはりこの鏡(河内の茶臼山(ちゃうすやま)古墳出土三鏡の一、国分神社蔵)の作者が洛陽出身であり、渡来して日本に来ていた証拠。わたしにはそのように解するのが妥当だと思われる。

ともあれ、この句は「中国製の証拠となしえず」という、その「結論」においては、王氏はわたしと意見を同じうされたのである。

第二に、「吾・・・・・至海東」の句(同じく茶臼山古墳出土三鏡の一にある)について、“「海東」とは朝鮮や日本を指す言葉であるが、ここでは日本のことである。すなわち中国の鋳鏡者が日本へ渡来したことをしめす”と解された。これこそわたしが王論文の二年前の『ここに古代王朝ありき』で強調した、肝心のテーマだ。この本の表紙にも、この鏡(「海東鏡」とわたしは名づけた)の拡大写真が使われている。

わたしのこの「海東鏡」についての考察に対して、日本人たるわたしの「恣意的な解釈」であるかのように論難した論者(奥野正男氏「銘文から伝製鏡説は証明できない ーー中国出土鏡の事実から古田説を批判するー(下)」「東アジアの古代文化」二四、昭和五十五年夏)が現われたけれども、当の中国側の専門家が、わたしの解読に“相和した”形となったのである。

第三に、“三角縁神獣鏡とは、呉鏡に多い神獣鏡と三角縁画像鏡のモチーフを組み合わせたものだ”という指摘、そこから王氏は呉の鋳鏡者の日本渡来を推定される。この点もまた、わたしが『ここに古代王朝ありき』(一五七ぺージ)で指摘したテーマであった。

第四に、笠松形の模様の出現。“この笠松形の模様は中国鏡には出現しない。従って日本製の証拠である”と。この点に関しては、奥野正男氏(「邪馬台国九州論 ーー鉄と鏡による検証」「季刊邪馬台国」五、昭和五十五年七月、等。氏は「幢幡紋とうはんもん」と呼ばれる)の卓見がある。

以上、いずれの点をとっても、すべてすでに日本側で指摘され、強調されていた点なのである(第一〜三点については、森浩一氏・松本清張氏等のすぐれた先行研究がある。後述)。

このように王論文の各論点は、必ずしも“創見”とはいいがたいかもしれないけれど、日本側の主として民間側の論者(森氏を除く)の提起に対して「黙殺」しつづけてきた、日本の考古学界に対して“否応なく”再検討を迫るものであったといえよう。その点、樋口隆康氏が次のようにのべられたのが、わたしには印象深かった。

「そして『師出洛陽』の銘がおかしいこと、また日本へ渡ったことを示す『至海東』の銘があることは、古田氏がすでに主張しておられ、とくに、中国の工人が日本へやってきて作った鏡であるという結論も古田氏の主張と同じである。

古田氏がこれらの説を発表したときには、あまり問題としないで、中国の学者が書くと、それで結論がでたように大騒ぎするのはどうしたことであろうか。日本人は外人に弱いという通弊がまたここでも出たのかもしれない」(「中国・王仲殊氏の論文を読んで」「サンケイ新聞」昭和五十六年、十一月十六日)

わたしとは対立した学説上の立場にありながら、京大の研究室に訪ねると、いつも快く資料を提示して下さる樋口さん、そのお人柄そのままの文章だった。

このように中国側の専門家による魏鏡否認、という点で画期的、その上で日本側のわたしたちの「異説」の正当性を“追認”した、研究史上そのような意義をもつ、この王論文であったけれども、精読の中で大きな問題点の存在を見出すこととなった。

ことの発端は、この論文の末尾にあった。

「邪馬台国の所在地が九州か、はたまた畿内かは、当然、今後の継続的な研究をまつべきである。しかし、私は三角縁神獣鏡が東渡の中国工匠の手で日本でつくったものだといっても、このことによって、『畿内説』が不利な立場にはならないと思っている」

この一節について、杉山さんは“王さんのリップ・サーピスと解しておられたようである。スクープ記事(九月十三日の末尾にも、右の趣旨の文が引かれ、「 ーーーと日本の考古学者への配慮もしている」と結ばれている。

たしかに「三角縁神獣鏡は魏鏡に非ず」という、王氏の論断は、直ちに「邪馬台国」近畿説の命脈を断つ。これが日本側の、いわば“常識”だ。なぜなら“近畿説最大の依り処は、今やこの三角縁神獣鏡問題” ーーこれが日本古代史界の近来の通念となっていたからである。

たとえば直木孝次郎氏の『日本の歴史1 倭国の誕生』(小学館)を見てみよう。氏は本来、文献学者としての近畿論者であった。ところがここでは、肝心の里程・方角論などの、倭人伝の文献的読解を基本とする論述は、むしろ研究史上の回顧にとどまり、その“決め手”のような位置におかれているのは、実に「鏡からみた邪馬台国」の一節であった。すなわち小林行雄氏による三角縁神獣鏡配布の理論である。これによっても、現況は察せられよう。

従って“その肝心の三角縁神獣鏡が魏鏡ではない”となったら、近畿説そのもののピンチは必至、これが古代史に関心ある人々の常識だったのである。それゆえ、王論文末尾の一文が、王氏の論証によって危殆(きたい)に瀕(ひん)した「邪馬台国」近畿説論者への心やさしき“思いやり”、そのようにうけとられたのも、無理はないであろう。

しかしながら実は、王論文全体の論理構造のさししめしているところ、それは意外にも近畿説だった。つまり王さん自身の立場は「邪馬台国」近畿説である。それをわたしは、王論文そのものによって確認した。以下、その論述の骨子を辿ってみよう。

(一) 中国出土の神獣鏡に「黄初〜年」といった、魏朝の年号の銘されたものがある。これは魏鏡ではなく、呉鏡である。しかるにこれに「魏の年号」を銘刻した理由は次のようだ。魏朝の草創期、呉の孫権は魏朝の「天子」たる存在を認め、これに「臣従」を誓っていた。その時期に作られたのが、この鏡であろう”というのである。王氏のこの論断を読んで、わたしは「あっ」と思った。梅原末治氏の『漢三国六朝紀念鏡図説』等によって、「この黄初鏡が魏鏡であることは、自明」。そう思ってきた。何しろ「黄初(二二〇〜二二七)」という年号は、魏朝にしかないのであるから。王氏の右の判断は、若干の問題点(年号の大義名分論等)をふくむものの、まことに興味深い問題提起(仮説)だ。わたしにはそのように見えた。

ところが、このさいこの黄初鏡問題は、次の「三角縁神獣鏡の年号鏡」問題に対する前提だった。つまり左のような“王氏独自の判断”それへと導く伏線をなすものだったのである。

(二) 三角縁神獣鏡の中には、年号鏡がある。景初三年鏡・(正)始元年鏡がそれである。魏の年号鏡だ。呉の鋳鏡者が日本に来たとき、日本では魏の勢威が盛んだった。そのため彼等は自分たちの作った三角縁神獣鏡に魏の年号を銘刻した。これが右の年号鏡である”と。

先の黄初鏡に対する判断を背景にした、一見“見事な絵解き”のように見えよう。しかしながらさらに精思すると、そこには意外な問題点、深い矛盾の様相が見られるのである。それを分析しよう。

〔その一〕

王氏の説の場合、呉の鋳鏡者は、魏の景初(二三七〜二四〇)・正始(二四〇〜二四九)年間以前に、日本へ渡来してきていたこととなる。いいかえれば、あの「卑弥呼以前の渡来」だ。そして彼等は、日本列島のどこかで、三角縁神獣鏡大量作製作業の“火ぶた”をすでに切っていた。 ーーそういうこととなるのである(いわゆる「景初三年鏡」の中で、一は三角縁神獣鏡〈島根県、神原神社古墳〉、他は画文帯神獣鏡〈大阪府、和泉黄金塚古墳〉である)。

これに反し、わたしが『ここに古代王朝ありき』で“呉の鋳鏡者渡来”を説いたとき、その時期は“呉朝の滅亡期”(二八○)をメルク・マールとしたものだった。この点、同じ「呉の鋳鏡者渡来」といっても、王氏の思い描かれたところと、わたしの想定(ただし、可能性あるケースの一つとしてのべたもの)とは、大きく実体があいへだたっているようである。

〔その二〕

王氏の説によれば、卑弥呼当時、三角縁神獣鏡、ことにその年号鏡類が作りつづけられていたという。そのさい、三角縁神獣鏡の出土分布からいえば、当然全体としては、近畿が中心だ。その近畿において、呉人が、(しかも中国では、孫権がまさに勢威をふるいつづけていた、その時代〈呉の年号は「赤烏せきう」)に敢えて「魏の年号」を刻んだ、というのだから、これを裏返せば、三世紀前半の卑弥呼当時、日本列島で“魏が勢威をふるっていた地帯”は、近畿中心だ、ということを指示しよう。とすれば、魏朝から景初年間、「親魏倭王」の称号をもらった卑弥呼、彼女の居城は、同じく近畿の可能性が大。当然そういう“りくつ”となってしまう。とすれば、先の王論文末尾の一節は、リップ・サービスどころか、氏の立論の帰趨(きすう)点、つまり本音だ。そのように見なすべき筋合いのものだったのである。

〔その三〕

けれども同時に、王氏の立論には大きな弱点が新たに現われる。それは肝心の“魏朝から卑弥呼のもらった、百枚の銅鏡”、それがどの型式の鏡とも、特定できないことだ。

「魏が鏡を贈ったことは、歴史的事実である。贈られたところの鏡がいかなる種類に属するかについては、三角縁神獣鏡を除く各種の、同時期の、本当の舶載鏡を考えるべきで、基本的に神獣鏡と画像鏡をふくむべきでない」

という、具体的な鏡の型式を特定しえず、抽象論に終ったこの一節は、王氏の現在の“迷(まど)い”をありありと告白している。わたしにはそのように思われた。この点、樋口氏も先の論文の末尾で、

「最後に、三角縁神獣鏡のすべてが、もし日本で作られたとすれば、卑弥呼が魏王からもらった銅鏡百面とは、どの種の鏡とするのか、それを納得のいくように説明する必要がある。その実証ができない点が、この説の最大の弱点ではなかろうか」

と結び、王論文における問題の所在を鋭く突いておられる。

たしかに論文の大半においては論旨明晰(めいせき)だった王論文は、末尾に近づくにつれて、“晦渋かいじゆう”の筆致を帯びてきていたのである。それはなぜか。

ここで筆を一転して、わたしの三角縁神獣鏡問題に対する基本視点、それをのべておこう。それはおのずから王論文の内蔵する問題点に対する、わたしの根本の立場を明らかにするであろうから。わたしの視点には、横軸と縦軸の二方向がある。

先ず、横軸。これは空間軸だ。三角縁神獣鏡の出土分布図を東アジア全域について描いてみよう。三百〜五百面、日本列島だけに近畿を中心に濃密だ。ところが、中国や朝鮮半島には一切ない。その「ない」地域を生産中心と見なし、濃密出土領域(日本列島)へ送られた「下賜物」と見なす、これはいかにも異常だ。せめてその鏡の実物はなくても、「鋳型」群でも集中出土するならともかく、むろんそれもない(通例、鏡は砂型で作るため、鋳型は見出されにくい)。実物もない、「鋳型」もない、そのないない尽くしの、その領域を生産原点と見なす、ここに「三角縁神獣鏡、中国製」説の致命的な欠陥があった。たしかに“中国には、やはり出土していない”ことが確認されたのは、今回の王論文によってである。しかしそれ以前の問題として、「この鏡こそ中国出土の三角縁神獣鏡だ。」という一点の認識も全くなしに、富岡謙蔵 ー 梅原末治 ー 小林行雄氏等の「中国製」説が論断し、「定説」化されていた。ここに日本考古学「定説」派の根本的な弱点、方法上の欠落が存在していたのである。

“東南アジアに輸出された日本製の特注玩具が日本内では売られていない現象”を範とした、例の特注説(『ここに古代王朝ありき』一四四ページ参照)の場合でも、もし「遺跡」の問題として考えてみれば、大阪周辺の玩具工場や倉庫等には、その玩具を作る機械があり、失敗したり、送り残した、その特注玩具類はかなり遺存するはずではなかろうか。その点、三角縁神獣鏡のケースとは、やはり比較にならないのである。

以上を要するに“物的出土物の存在しない領域(中国・朝鮮半島)をもって「本来存在した原領域」であるかのごとく、言いなしてはならない” ーーこれがわたしの横軸の論理だ。万人の首肯するところ、と信ずる。

第二の縦軸問題。これは時間軸の方だ。三角縁神獣鏡は弥生(やよい)遺跡から全く出土しない。すべて古墳期の遺跡だ。つまり古墳からの出土なのである。それなのに、これをもって“本来は、弥生時代(三世紀前半)に魏朝から卑弥呼に与えられたものだ。しかし彼女から鏡を分与された配下の豪族たちは、自己の墳墓や同時代の生活遺跡にはこの鏡の残片すら、一切遺存させなかった。そして次代もしくは次々代の子孫たちへと伝えた。そして古墳期の子孫たちが、あるいは四世紀、あるいは五世紀、あるいは六世紀になって、その墳墓、つまり古墳にこの鏡を埋蔵した”。そのように考えるのである。これが有名な「伝世鏡の理論」だ(梅原末治氏をうけついで、小林行雄氏の完成されたところ、とされる)。

しかしこの理論は、たとえそれが「専門」の考古学者の頭を納得させえたとしても、人間の平明な理性に依拠する、わたしのような一介の素人を納得させる力はなかった。なぜなら“弥生遺跡(A’)には皆無。古墳にすべて(B’)”が基本の事実なのに、「A’→B’」の形の「時間移動」を仮定する、これは思考の平明なルールを越えるものだからである。これはちょうど、先の横軸問題で、「定説」派が“中国・朝鮮半島(A)には皆無。日本列島にすべて(B)”が事実であるのに、「A→B」の「空間移動」を仮定し、皆無領域を“原存在点”とみなしていたのと全く同一の論法だ。人間の理性から見て、いわば“逆立ちした論法”である。わたしには、このような論法に従うことができない。やはりすべてが古墳から出土する出土物は、これを古墳期の産物と考えるほかはない。これが縦軸の論理だ。

以上の横と縦の「両軸の論理」からすれば、“三角縁神獣鏡は、古墳期における、日本列島内の産物である” ーーわたしにはこのように理解するほかなかったのである。

王氏にとって「躓(つまず)きの石」となったのは、年号鏡(「景初」「正始」)の問題だ。わたしはすでにこの問題を論じたことがある。第二書『失われた九州王朝』の「年号鏡の吟味」(角川文庫九三ぺージ参照)だ。以下に要約しよう。

先ず、「景初三年」鏡(和泉黄金塚古墳出土、画文帯神獣鏡)と呼ばれるものを吟味したところ、第二字「初」とは読めない。末永雅雄氏の報告書でこの異体字に当る「魏」の字形とされたものは、実は「魏」は「魏」でも三世紀ではなく、四〜六世紀の「後魏」(北魏・東魏)の字形だった。その後、学界に報告された島根県神原神社古墳出土の「景初三年」鏡(これは文字通り三角縁神獣鏡)もまた、第二字が不分明であった。少なくとも、字体そのものからは、決して素直に「初」と読める“代物しろもの”ではなかったのである。

次に、「正始元年」鏡に至っては、二面とも、第一字が“見事に”欠如していた。

以上の事実に対し、わたしの立場は次のようだった。「読めぬものは、読めぬとする。これが学問の根本である」と。

もちろん自分流の推測によって、いろいろの文字をその欠損・不分明個所に当ててみる。これは心楽しい試みであろう。親しい友人同志の談論の間でそれを語ったり、随筆にしるしとどめてみるのも、あるいはよかろう。しかし、その自分の推量で補った文字に基づく推論を、重大な根本的論定の柱として使ってはならぬ。 ーーこれがわたしの立場だった。否、人間の理性が万人に命ずるところ、わたしはそう信ずる。しかし日本の考古学界はちがった。“この年号鏡こそ三角縁神獣鏡が魏鏡であることの動かせぬ証拠”。そのようにのべる人々が、従来の「定説」派を形造ってきたのである。

他の例をあげよう。江田船山(えたふなやま)古墳出土の大刀の銘文読解のさい、原文面の「獲□□□![]() 大王」に対して「蝮之宮瑞歯王」と補い(○字、インターネット上は赤色表示)かつ訂正(、字、インターネット上は青色表示)して読んで反正天皇に当て(福山敏男説)次には「獲加多支

大王」に対して「蝮之宮瑞歯王」と補い(○字、インターネット上は赤色表示)かつ訂正(、字、インターネット上は青色表示)して読んで反正天皇に当て(福山敏男説)次には「獲加多支![]() 大王」と補って、雄略天皇に当て(岸俊男説)、第二回目の「定説」を“形造っ”た、いわば「自補自証主義」と呼ぶべき主観主義。それが日本古代史学を支配していた。わたしはこれを非としたのである(「獲」も正確には「狼」に近い)。

大王」と補って、雄略天皇に当て(岸俊男説)、第二回目の「定説」を“形造っ”た、いわば「自補自証主義」と呼ぶべき主観主義。それが日本古代史学を支配していた。わたしはこれを非としたのである(「獲」も正確には「狼」に近い)。

問題の本質はこうだ。“「三角縁神獣鏡は魏鏡である」という前提に立てば、これらの欠損年号はそれぞれ「景初」「正始」と読める”ということであって、決してその逆ではない。この一点である。従って“この欠損年号鏡をもって文句なく「魏の年号」をあらわしたもの”と見なす、それははなはだ危険だ。学問の方法論上、決して基準や前提とすることはできない。すなわち、あくまで「景□三年鏡、□始元年鏡」として処理すべし、これがわたしの立場である(山口県新南陽市竹島出土の三角縁神獣鏡に「正始」の文字が見出されたと報ぜられた〈「毎日新聞」昭和五十六年三月九日〉が、それは五十九個の破片である上、「正」の文字自体も必ずしも明晰ではなく、「泰よりは正」という判断にもとづくようである〈西田守夫氏〉。なお「□始」の形の年号は多い〈第二書第一章III参照〉)〔西田守夫「竹島御家老屋敷古墳出土の正始元年三角縁階段式神獣鏡と三面の鏡 ーー三角縁神獣鏡の同笵関係資料(五)」MUSEUM No.357参照〕。

静かに以上の道理を見すえてみれば、王氏の不幸にも陥られた「欠損年号鏡の陥穽かんせい」が明らかとなろう。なぜなら王氏は「景初三年鏡・(正)始元年鏡」として、第二字の「初」をあたかも「自明の文字」であるかのように表記しておられるからである。こうなれば、文句なく“両者とも魏の年号”ということにならざるをえない。とすると、必然的にこれら年号鏡をふくむ相当量の三角縁神獣鏡が、すでに三世紀前半に日本列島内で作られていたことを認めざるをえぬ。しかるに一方、弥生期(三世紀は弥生後期とされる)には、三角縁神獣鏡は全く出土しない。となると、果然、王氏もまた、ここではあの「伝世鏡の理論」の双肩にどっかりと依拠し、依存しなければならぬこととなってしまうであろう。

しかしこれは明白に背理だ。なぜなら先にのべたように、この横軸問題と縦軸問題とは、論理的に全く同一である。ただ空間軸と時間軸という、現われ方のちがいにすぎない。要は“空白領域(A)を原域と見なし、現実の分布領域(B)を派生領域と見なす”ことを非とする、という、人間の理性の通理にもとづくものだ。だから空間軸では、人問の理性に従って「定説」派の見地を断乎(だんこ)斥(しりぞ)けられた王氏が、時間軸では、人間の理性に反して、いわゆる「定説」派の見地に追従する、というのでは、これは明確な背理だ。自己矛盾というほかはないからである。そのため結局、王氏は先のように、真の「魏鏡」、すなわち“魏朝から卑弥呼へと贈られた鏡の形式”を特定できないという結果に陥られるほかなかったのである。

このような矛盾した状況の中に王氏が不幸にも陥られた理由、それはもはやいうまでもあるまい。「景初三年鏡・(正)始元年鏡」という形でこれを「魏の年代」そのものとして、“疑わずに”うけとられたからである。これは“日本の考古学界の自補自証主義的「判読」に対し、王氏が十分に批判的に立ち向われなかったがため”。そのように評することは、果して過言であろうか。

要は“そのすべてが日本列島の古墳から出土する三角縁神獣鏡は、日本列島における古墳期(四〜六世紀)の産物である”という、この自明の帰結以外に、万人を首肯させうる理解、それは結局ありえないのである。

視点を前進させよう。

卑弥呼が魏朝から贈られた銅鏡百枚とは何か。王氏にとって晦冥(かいめい)の難所と見えた、この問題も、人間の理性の平明な視点に立てば、意外にも解答は簡明である。そのための問いは次のようだ。

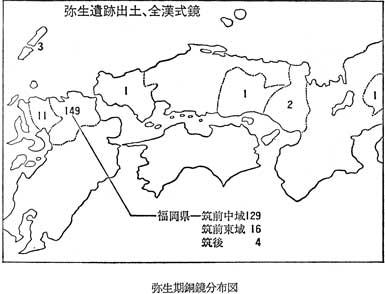

"日本列島弥生期の遺跡から出土する銅鏡の分布中心はどこか"と。

その答えはすでに『ここに古代王朝ありき』でしめした。

全体が約百七十面、その九割が福岡県、さらに約九割が筑前(ちくぜん)中域(糸島・博多湾岸・朝倉)。つまり全体の約八割が筑前中域だ。このように極端な分布の偏在を眼前にするとき、わたしたちはその中心領域の所在について迷おうとしても、およそ迷うことは不可能だ。然(しか)り、卑弥呼の都城の存在した領域、それはこの筑前中域を除いて他に求めえないのである。

王論文のしめした「三角縁神獣鏡は魏鏡に非(あら)ず」の論断は、王氏自身の躊躇(ちゅちょ)に反して、まさに「邪馬台国」近畿説に対して根源的な打撃を下すものであった。その点、この説に依拠してきた、いわゆる「京大学派」(日本古代史・考古学)が最大の激震をこうむったもの、とも称しうるであろう。

では、一方でこれと対峙していた、いわゆる「東大学派」(同右)、すなわち筑後山門(もしくは肥後山門)を拠点とする論者は、“己が提説の正当性”を果して誇りうるであろうか。 ーー否。なぜなら先の日本列島弥生期の銅鏡分布図がしめすように、筑後は四面、肥後は零だ。このような極少領域がなぜ倭都であると誇称できるか。もしそれができるなら、大和でもーー そこで弥生期の銅鏡(いわゆる「漢式鏡」)出土は零 ーー堂々と三世紀の倭都であることを主張できることとなってしまうであろう。しかしそれはおよそ物(鏡という出土物)に立つ議論ではない。

かつて倭都鹿児島説をのべた論者があった。いわく“銅鏡はおびただしく(鹿児島の地に)存在したが、桜島(さくらじま)の噴火によって、すべて地下に埋没し去ったのであろう”と(高津道昭『邪馬台国に雪は降らない』)。この論旨に対してあるいは“一笑”に付される方もあるかもしれぬ。しかし何人にもそれは許されないであろう。なぜなら筑後山門論者も、“”かつて筑後山門に多くの銅鏡が埋蔵されていた。しかし「邪馬台国」東遷のさい、すべて持ち去ったのだ。だから今はほとんど何も出てこないのである"。そのようにのべているのであるから(江上波夫氏「東アジアの古代文化」大阪講演)。そしてすべての筑後山門論者もまた、氏と大同小異の論法に依存しなければならないこと、自明である。(一九八○年大和の見田・大沢四号墳に四獣鏡一出土)。

それだけではない。もしいったん、このような論法が許容されるなら、日本列島中、いかなる「邪馬台国」候補地の論者も全く“困らない”であろう。なぜならそれぞれいずれかの理由(天災・人為移動・未発掘等)をもって自家の候補地の“出土皆無”もしくは“出土寡少かしよう”の現況に対し、まさに十分な“机上の解明”を与えうるであろうから。けれどもそのような“恣意の論法”がいったん許されるとき、「邪馬台国」論争はいかなる“決め手”をも失い、むしろ学問としての本質を喪失してしまうこととなるであろう。そして遺憾ながら、それが現況だ。

さわやかな弁舌をもっていかに論ずるとも、それはよい。しかしながら事実は頑固である。「物に立つ議論」を無視しない限り、「邪馬台国」をあちこちに勝手に擬定しようとも、それは所詮(しよせん)無駄だ。先の分布図のしめすところ、その自然の帰着を拒みうる、いかなる学界の権威も、在野の研究者も、すべて存在しえないようにわたしには思われる。

昨今、一種“不可解”な現象が見える。王論文の出現以後、にわかに“「邪馬台国」は分らない。今後当分分らないだろう”という類の声が、ジャーナリズムや学界の一部に目立ってきたことである。

この現象のおきた理由の一つは、王論文の衝撃をそういうクッションでうけとめるためであろう。近畿説と九州説との間でながらく保たれてきた“学界内のバランス”の崩れるのを恐れる向きもあろうから。

けれども、これらと異なる立場の人々がある。それは早くから「三角縁神獣鏡魏鏡説」に対し、疑惑を投じてきた、先見ある方々の場合である。

先ず森浩一氏。若き日(昭和三十七年)物された論文「日本古代文化 ーー古墳文化の成立と発展の諸問題」(『古代史講座3 古代文明の形成』〈学生社〉所収)によって、今日の問題を早々と予言された俊秀であった。その点、(年齢はわたしに次いでおられるけれども)研究上、わたしたちの貴重な先達ということができよう。氏の論点には当初以来、微妙な変動(年号鏡の処理の仕方など)があるようであるけれども、その中で注目すべき問題点をあげてみよう。

(一) “三角縁神獣鏡の大半は魏鏡ではない。”というのが氏の立場のようである。従って「ぼくは、必ずしも全部日本製だという説は一度もとってないのです」(『古墳時代の考古学』〈学生社〉一四一ページ)と力説しておられる。この点、現在の氏は、いずれの立場(全面国産説と一部舶載説)に立っておられるのか、その帰趨を注目したい。

(二) 氏の特異の説として「公孫淵(こうそんえん)の遼東(りようとう)をもって三角縁神獣鏡の優品の母域」とする立場がある(同右書、森氏『古墳』〈保育社〉等)。王論文にも、この説の存在がふれられている。この説の場合、“遼東半島にも、三角縁神獣鏡の出土がないではないか”という問題が、的確な反論として、早くから出されていたのである(三上次男氏。前掲『古墳時代の考古学』、一四六ぺージ)。森氏の明確な追論が待たれる。※

※これらの点が不明のため、『ここに古代王朝ありき』においては、右の若き日の出色の論文名をあげさせていただくにとどめた。

次に松本清張氏。昭和四十六年、「芸術新潮」に連載されたものが、四十八年『遊古戯考』(新潮社)として刊行された。この中にすでに「三角縁神獣鏡国産説」を堂々とのべ、さらに“楽浪(らくろう)郡からの中国人鋳鏡者渡来”などにふれておられる。すぐれた直観力である。さらに『清張通史1 邪馬台国』(講談社)でも、その説は明確にのべられている。

ところが、この両氏とも、最近一段と「邪馬台国不明説」を唱えておられるように見える。いわく“邪馬台国は分らない”“五十年や百年は分らないでしょう”“いや永遠に分らないかもしれませんよ”などと。これはどうしたことであろうか。

わたしの目から見ると、その根本の原因は次の二点にあるように思われる。

第一、「博多湾岸奴国説」という、本居宣長以来の通説を、両氏とも先入観としてうけ入れておられること(森氏は一時これへの保留をしめされた〈『邪馬台国九十九の謎』産報、昭和五十年十月、一七九ぺージ〉が、また最近では通説に立つ解説〈たとえば「広陵王印」「アサヒグラフ」昭和五十六年八月七日〉をくりかえしておられる)。

第二、糸島郡の大半を「伊都国」と考えておられること(これも原田大六氏他の通説であるけれども、実は戸数問題等の疑点が多い)。

以上によって、そのいずれをも両氏には「邪馬台国」の中枢に当てることができないのである。いいかえれば、先の日本列島弥生期の銅鏡分布図のしめすところ、全体の約八割を占める「筑前中域」は、両氏にとってもまた、思考の「前提条件」として“「邪馬台国」ではありえない”こととなろう。とすると、あとの二割は集中せず、漫然と分散するにすぎぬ。「物」に立つ論者がその中のどこに「邪馬台国」を探せるものだろう。そこに“分らない、分らない”という歎きが生ずるのは、いわば不可避の帰結ではあるまいか。

ハッキリと問題のポイントをのべよう。“弥生期の日本列島の銅鏡分布図において、各地にまんべんなく銅鏡が(たとえば二、三面ずつ)分布している、このような現況なら、それこそ「分らない」という一言こそ、学問的である。しかし事実は逆だ。全体の約八割という極端な集中度がしめされているとき、この事実に背を向けて、「分らない」といいつづけること、それこそ言葉の正碓な意味において、非学問的である”と。

わたしがこのようにつめよるとき、考古学者たちのつぶやく声が聞えるような気がする。“弥生遺跡の漢鏡は、弥生中期(ほぼ前一〜後一世紀)後半か、弥生後期(二〜三世紀)初頭、もしくは前半とされてきた。従っていきなり弥生後期後半(三世紀 ー 卑弥呼当時)に当てるわけにはいかない”と。

その通りだ、もし従来の考古学者の立てた年代観が正しければ。しかしそのとき“従来の年代観自身、実は「三角縁神獣鏡は魏鏡である」という基本命題の上に築かれている”そのことが忘れられてはならない。その証拠に、考えてもみよう。もしいわゆる「漢式鏡」(弥生期出土の銅鏡)が二〜三世紀をふくむ時期のものとされていたら、右の基本認識自体がナンセンスとなろう。なぜなら“卑弥呼当時のもの”と明確に指定された銅鏡群が「三世紀の遺構」にれっきと分布し、存在しているのに、次の時代(古墳期)出土の三角縁神獣鏡をもってこれ(前代の卑弥呼がもらった鏡)に当てる、そんなことはいくら何でもできるはずがない。はずがないからこそ、いわゆる「漢式鏡」は、“慎重に”上(先代)へと押し上げられて、弥生中期(前一〜後一世紀)付近に当てられてきたのだ。そのさい、何も、これらの「漢式鏡」に“弥生中期に当る中国年号”が刻されていたわけではない。すべて日本の考古学者の推定、もっとハッキリいえば、「目分量」にすぎなかったのだから。

「われわれの判定に異議を唱えるのか」そう声高にいいうる日本の考古学者がいるだろうか。「三角縁神獣鏡は魏鏡である」というのも、その「われわれの判定」ではなかったのか。そしてそれは今、王論文の前で危殆に瀕したのである。

そして肝要のこと、それは“(A)日本の考古学者の立ててきた年代観と、(B)三角縁神獣鏡、中国(魏朝)製説とは、一貫したものである”という、厳然たる事実だ。平ったくいえば(A)(B)の両命題は“一蓮托生いちれんたくしょう”だったのである(この点について、先の『古墳時代の考古学』で森氏自身もふれておられる)。

このような“本来の形成過程”を忘れて、結果としての年代観だけを固守しようとするなら、そこに根源の誤謬(ごびゅう)が生れるのではあるまいか。

方法上、これに関連する重要なテーマがある。それは「博多湾岸、奴国説」だ。先ほどふれたように、これは先ず本居宣長の唱導にもとづくものだ(新井白石も『古史通惑問こしつうわくもん』で那珂(なか)郡としていた)。

「かの伊都国の次にいへる奴国は、仲哀紀に灘県(なのあがた)、宣化紀に那津(なのつ)とあるところにて、」(『馭戎慨言ぎょうじゅうがいげん』)

という通りである。しかしながら、この宣長の論定方法には大きな欠陥がある。なぜなら倭人伝の表音体系の構造を無視しているからだ。この点、本題に入る前に一言しておこう。

倭人伝には「弥弥(みみ)」「弥弥那利(みみなり)」というように、「那」が表音表記に使われている。これは明らかに「ナ」の音だと考えられる。従ってもし博多湾岸を“「ナ」国”であるとしたら、ではなぜ「那国」と書かないのか、という問題が生じる。現に宣長も指摘している通り、後世「那の津」と書かれているではないか。これに対し、“「那」は、三世紀には「ナ」と読まなかった”。そのように論者が主張したいのならば、彼等はそれを“立証”せねばならぬ。なぜなら右の「弥弥那利」は「みみなり」と読む点において、異議提出者を見ないのであるから。しかし、わたしはそのような論証を知らない。このように、宣長の性急な判定には“立論上の手抜き”が見られるようである。

この手抜きされた宣長の構築に対して、現代の論者は、いわゆる近代言語学上の「上古音」という概念によって“上塗り”しようとした。“中国の「上古音」では、「奴」は「ナ」であるから、やはり「奴国」を「『ナ』国」と読むのは、正しい”というのである。

しかしながら、もし“倭人伝は「上古音」で読む”という手法なら、隣の「伊都国」も、(「都」の上古音は「タ」であるから)「イタ国」となってしまう。(現に鈴木武樹氏も、それをすでに指摘された)。しかし、あの「恰土郡」や「恰土村」をかつて「イタ郡」や「イタ村」と呼んだ、などという証跡は皆無なのである。一方の博多湾岸は“「ナ」の津”の呼び名がつづいていた。矛盾だ。してみれば、“「奴国」は「ナ国」と読める。その証拠は上古音”といった議論も、「上古音」という学術用語という名の「鬼面」におどされるものの、その実体は意外にも脆弱(ぜいじやく)なのである。やはり宣長の権威を「上古音」の虚名によって“上塗り”してみたにすぎぬ。わたしにはそのように思われる。

もう一つ、重要な問題点がある。

それは、志賀島(しかのしま)金印の問題だ。今日の“博多湾岸、奴国説”の最大の根拠、それはこの金印に対する、考古学者三宅米吉の読解であるように思われる。すなわち教科書でも一般化されている「漢の委(わ)の奴(な)の国王」という読解だ。この読みは、あたかも“確乎たる定説”であるかのように、人々は思っている。現地の記念碑の前の解説にも堂々とその読みが書かれているから、一層人々の「思考力」を奪っているのであろう。

けれども肝心の一点、それは人々の注意せぬところにある。それは三宅米吉氏がれっきたる「邪馬台国、近畿論者」であり、その立場を前提にした読解である、という事実だ。氏の「邪馬台国について」(「考古学雑誌」一二 ー 一、大正十一年七月)の一篇を読めば、それは明白である。冒頭に高橋健自(けんじ)の「古代の文化の中心が大和であった」という畿内中心説を紹介した上で、これに同調し、「私は邪馬台国は畿内であると思ふのである」と迷いなく論断してある通りだ。すなわち三宅にとっての三世紀日本の基本構図は、明らかに“大和に「邪馬台国」、博多湾岸に「奴国」”という形のものとして、氏の脳裏に鋳こまれていたこと、それを疑うことはできない。

そのような基本古代構図に立って、それを一世紀に“遡上そじょう”させたもの、それが彼にとって金印読解のもつ意味だった。このような「大和が主、博多湾岸が従」という立場からの読解をもって ーーたとえば森氏や松本氏のように、必ずしも「邪馬台国近畿論者」を自認せぬ論者までーー あたかも基本事実のように前提するとしたら、一個の背理というべきではあるまいか。近畿大和に合わせるために改定された「邪馬台国」を、九州にもってきて「山門」などにあてはめた、新井白石流のやり方、つまり“成立の根本の動機を忘れて、結果だけを独り歩きさせる”手法、それがここでもまた無批判にうけ入れられているのである。

ハッキリ言おう。王論文によって、(王氏自身の躊躇にもかかわらず)「邪馬台国近畿説」が実質上崩壊した、とすれば、それは同じく三宅読解もまた事実上崩壊した、そのことを正しく意味するのだ。両者は切りはなしえぬ、論理の連環をもっているのである。

もう一歩、切りこませていただこう。第二書ですでに書いた二段国名問題だ。

中国の印制では「AのB」といった風に、二段に刻されるのが通例である。たとえば、

「漢(A)帰義胡(B)長」

のように。これは印の授与者(A)と被授与者(B)との直接関係のみを認め、中間の介在者を認めない、そういう「中国朝廷側の論理」の表現である。しかるに米吉読解は、自家の近畿中心説のために、敢えて右のルールを破り、三段読みに奔(はし)ったものだ。王論文によって三宅読解の根石がとれてきた今、あらためてこの問題点が再指摘されねばならぬ。すなわち易々として「漢の委の奴の国王」というような、日本列島内における「井の中の蛙」的読法を通行させて怪しまなかった日々は去った。わたしにはそのように思われる。

この点、

「漢(A)旬奴(B)悪適戸逐王」

の例をもち出して、「三段読み」を弁護する論者がある(たとえば岡崎敬氏。『立岩遺蹟』〈河出書房〉解説)。

けれども、これは学問の方法上、無理のようである。

第一、「悪適戸逐」というのは、部族的称呼であって、「国名」とは直ちにいいがたい(その点、「三段国名」の例とは、なしがたいであろう)。

第二、もしそれが「国名」であったとしても、“印は「二段読み」が通例であり、「三段読み」は稀有例に属する”。この基本事実を否定できる人は誰一人ない。従ってわたしたちが日本列島出土の中国印を解読しようとするとき、当然ながら“通例のルール”によって読むべきであり、“稀有例”によって読むべきではない。これが学問の王道である。もし後者“稀有(けう)例”に従う)の場合には、その稀有のケースに属することを立証する、別の厳格な証明がいるはずである。それができなければ、所詮、学問の奇道を歩む者にすぎぬであろう。

しかるに、そのような“稀有例”(であるかどうかも、第一の理由から不分明であるが)の指摘のみをもって、従来の通説(三宅読解)が“保証”される、そのように論者が考えたとしたら、それは学問の方法に対する反省の欠如、そういわざるをえないのではあるまいか。

以上のような道理をわたしは疑うことができない。それゆえ「志賀島 ーー 博多駅 ーー 太宰府だざいふ」という邪馬一国の中枢地帯 ーーそれは出土物の質・量ともに日本列島随一の、弥生のゴールデン・ベルトであるーー から新たな出土物(たとえば「細剣の鋳型」から「貨布」まで)があるたびに、「またも奴国から画期的な出土」と書きつづけてきた悪弊。その気風が一掃されたとき、はじめて卑弥呼の都城領域は、スッキリと万人の眼前にあらわとなってくるであろう。

ーーディアロゴス(対話)

A(「古田さんが指摘していて、王論文も同じ論旨を辿られた『海東鏡』の件ですが、あの『至海東』は、“蓬莱(ほうらい)山などを含む地域を漠然たる仙境として指しているものだ、日本のことではない”という反論が出ましたね」

古田「ああ、藤沢一夫氏の論文(「三角縁神獣鏡の日本製説は早計」「毎日新聞」昭和五十六年十月二日)だね。ところが不思議なことに、藤沢さんは『海東』の用例をあれこれと模索しながら、ズバリ『海東』を使った用例は一つも見出しておられない。ただ『山海経せんがいきょう』の海内北経(ただし注部分)に蓬莱山について『渤海(ぼっかい)の中に在るなり』という解説のあるのにヒントをえて、『海東=仙境』説をのべておられるだけだね」

A「そんなに『海東』という言葉は、用例が見当らないんですか」

古田「いや、そうでもないね。先ず有名な例として、『漢書』の司馬相如(しばしょうじょ)伝に、『私は青丘(せいきゅう)に田(=狩)し、服虔(ふくけん)曰く「青丘国。海東三百里に在り」』とある」

A「ああ、あの『邪馬一国への道標』で司馬相如の『子虚賦しきょのふ』問題のとき出された例ですね。服虔(ふくけん)というのはいつの人ですか」

古田「後漢の人だね。字は子慎、榮陽の人で、尚書侍郎、高平の令、九江の太守と歴任したんだ。『漢書』(顔師古がんしこ注)の解説に出ている。これは斉(せい)の国、つまり山東(さんとう)半島あたりから東をさした用例だから、ちょうど朝鮮半島の平壌(へいじょう) ーーソウルあたりの中の中枢地帯をさしているものだろうね。藤沢さんも『古くから朝鮮地域の国は、みずから海東と称していた』と書いておられるが、その淵源(えんげん)をなす用例だろうね」

A「問題の、日本列島に当る用例はないんですか」

古田「どうして、どうして。『書経しょきょう』で、

(イ)島夷(とうい)皮服(注、海曲、之を島と謂(い)う。其の海曲、山有り。夷、其の上に居るを謂う)。

(ロ)海隅、日を出だす。率偉(そつぴ)せざるはなし(周公しゅうこうの条)。

とあるように、東の『島に住む夷』のことを“海の隅の、日の出るところ”に住む存在としてとらえている。(イ)と(ロ)が日本列島をさすと考えられることは、すでに『邪馬一国への道標』や『邪馬一国の証明』で大いに論じたところだ。陣寿が『三国志』の東夷伝序文で、

『長老説くに「異面の人有り、日の出づる所に近し」と』

といったのが『倭人』をさす、ということはすでに第一書『「邪馬台国」はなかった』でのべた。ところがこの文面は、当然ながら『書経』の(ロ)の文面を背景にしているんだ。また倭人伝冒頭の有名な、

『倭人は帯方の東南、大海の中に在り、山島に依りて国邑(こくゆう)を為す』

の句も、同じく『書経』の(イ)の文を背景にしている。少なくとも中国の(洛陽を中心とする)インテリは、そういう(『書経』の)教養のもとに、この倭人伝を読んだ。陳寿も、読者からそううけとられることを承知で、書いた。これは疑いないところだ。

とすると、“海の向う、日の出る処”にある、倭人の地(日本列島)が『海東』でないわけはない。先ずわたしはこう考えた。しかしこれは藤沢さんの場合と同じく、ズバリの例ではない。ところが ーーーー」

A「ズバリの例があったんですか」

古田「あったね。『三国志』東夷伝の中の東沃沮伝 ーー倭人伝のすぐ前の方ーー に、

『王[斤頁](おうき人名、魏の母丘倹かんきゅうけんの部将)、別に遣わして追いて宮(高句麗王)を討ち、尽く其の東界を尽くす。其の耆老(きろう)に問う。「海東に復(また)人有りや不(いな)や」と』

とある。

王[斤頁](おうき)の[斤頁]は、JIS第3水準ユニコード980E

これに対して耆老が答えた、幾つかの貴重な説話が書かれている。海の東に一つの島があり、そこの風俗では七月に“童女を取って海に沈める”習わしがある、とか、また一つの国があって、海中にあるが、女だけで男はいない(「純女無男」)ところだ、とか、また一つの破船が流れついたが、その中に身体は一つで首が二つの人物 ーーいわゆるシャム双生児だろうねーー が乗っていて、言葉も通ぜず、食べずに死んでしまった、といった真実(リアル)な悲話が告げられている。そして『其の域、皆、沃沮の東の大海の中に在り』と結ばれているんだ」

A(「ああ、その話、『邪馬一国への道標』(講談杜刊、角川文庫所収)にも出ていましたね」

古田「沃沮は、朝鮮半島の東海岸(北半)の国だから、その東とは、日本海、その彼方の島や国となれば、先ず、日本列島しかない、よね。それに先の『童女を取って海に沈む』に類した伝説も、山陰・北陸には分布しているようだからね。これは貴重な“三世紀時点における民俗学的採取”というべきだろうね」

A「“女だけで男なし”というのも、“巫女(みこ)の住む男子禁制の聖地”としての国(島)が考えられますよね。姫島(ひめしま 大分県)や今は女子禁制の島になっている沖(おき)の島(福岡県)も、天照大神(あまてるおおかみ)の娘たちの島だっていうんだから、案外、昔は男子禁制の島だったかもしれませんね」

古田「たしかに、みな不思議な話だが、いずれも奇妙な真実味(リアリティ)があるよね。不幸な双生児の問題も、『古事記』に“葦舟(あしぶね)の蛭児(ひるこ)流し”の形で反映されている日本側の習俗とピッタリ相応しているし、ね。ともあれ、朝鮮半島の『海東』が日本列島になることは自明の理だ。のちに李氏(りし)朝鮮のとき作られた『海東諸国記かいとうしょこくき』(成宗せいそう二年、一四七一)という本があるけど、これも日本列島のことを書いた書物だからね。“『海東』は日本を指さない”なんて、とんでもない話だよ」

A「そうすると、それは“朝鮮半島の人が日本をいうときの用例”ということになりますか」

古田「いや、そうとも限らない。現に今の東沃沮伝の例は、王[斤頁]という中国人の発言だ。また、これは河合紀さんという、わたしと同じ町に住む、清水(きよみず)焼の陶芸家の方から教えていただいた例だが、有名な唐代の詩人王維に

積水極む可からず

安(いずく)んぞ槍海(そうかい)の東を知らん。

という詩がある。これは日本から来た秘書晃監(阿部仲満あべのなかまろ)に贈る詩だから、当然日本のことを『槍海東』といっている例だよ。

それだけじゃない、この詩の序文に

『海東国日本為大』(海東の国は日本を大と為す)

といっている。日本を『海東』といった、これ以上の明文はないだろう」

A「なるほど。日本側では、自分のことを『海東』とはいわなかったんですか」

古田「いや、そうともいえないね。有名なイ妥*王の多利思北孤(たりしほこ)が隋の天子、煬帝の使、裴世清(はいせいせい)に、

『我聞く、海西に大隋礼義の国有りと』

といっている。これは当然みずからを『海東の国』と見なした上での造語だから、『倭国=海東』説に立つ(背景とした)用例だ。多利思北孤は、例の名文句、

『日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す、志(つつが)無きや』

で、自己を『書経』の「海隅、日を出だす」の国、『三国志』東夷伝の『日出づる所に近し』の国として、自己の身元の確かさ(来歴)を誇っているわけだからね。その『日出づる処』から見れば、中国は『海西』だ、というわけなんだ」

A「何か、“視座のひっくりかえし”といった、壮大な気宇の造語ですね」

古田「この『海東』問題について、奥野正男さんも、わたしに反論してこられたんだが(「イ方*製説は銘文だけでは立証できない」「毎日新聞」昭和五十四年十一月十日)、これに対してはすでに再反論を書いた(「古鏡の史料批判 ーー奥野正男氏への再批判」「毎日新聞」昭和五十五年五月十六日。『邪馬一国の証明』収録)。

その中で奥野さんが『蓬莱山の仙人境』の例と思って出された杜甫(とほ)の詩(「石を駆って何時か海東に到らん」)の『海東』が、その原拠(『述異記』等)に当ってみると、実は次の文だった。

『秦始皇(しこう)、石橋を海上に作る。海を過(よ)ぎりて日出づる処を観(み)んと欲す』

とあって、やはりこれも『日出づる処=海東』の例だった。『日出づる処の天子云々』の名文句の書かれた『隋書』は、初唐(七世紀前半)成立の史書、中唐の詩人、杜甫(七一二 ー 七七〇)は当然、(『書経』『三国志』と共に)この史書の教養の上に立っている。

とすると、やはりこの例は、奥野さんの思わくとは逆に、『海東=日本』の例だったんだ。こういうように、論争の過程で新しい証拠が次々と見つかってくる、これこそ論争というものの醍醐味(だいごみ)だね、あの『闘けつの論証』のように」

イ妥*国のイ妥*は、人編に妥。ユニコード番号4FCO

イ方*製鏡のイ方*は、人編に方。第3水準ユニコード4EFF

A「話は変りますが、従来の考古学界の『主流』だった学者は、“まだ今後、大陸から三角縁神獣鏡が出土するにちがいない”といっていますが。どうでしょう」

古田「全くその通り。賛成だよ」

A「えっ、どうして」

古田「だってそうだろう。日本列島で三百〜五百面も出ているんだから、実数は、その五倍・十倍あったと見なければならないのは、当然。それだけ作られていて、しかも大陸(中国・朝鮮半島)との交流があるんだから、向うへもってゆかれなければ、その方がおかしい。献上だか、プレゼントだか、名目はいろいろあるだろうけどね」

A「そういえば、長安から和同開珎が出たりしましたね」

古田「そうだ。だからといって、和同開弥が長安で(日本側の特注で)作られて日本へ送ってきたものだ、なんていう人はいないよね。それと同じだ。将来、必ず大陸(中国・朝鮮半島)から何面か何十面かの三角縁神獣鏡は出土する、これは予告しておいていいことだけど、だからといってすぐ『三角縁神獣鏡、中国製説の裏付け、復活』などと騒ぐのは、今から願い下げにしておいてもらいたいね。もちろん明確に日本側より早い、弥生期(魏)の古墳から出土した、というのなら、話はまた別だけどね」

A「“中国で一面、三角縁神獣鏡が出た、それ”なんていうのは、とんでもない話なんですね。では、古田さんの考えでは、この三角縁神獣鏡問題は、結着がついた、というわけですか」

古田「とんでもない、これからだよ。第一、考えてもみたまえ。三百〜五百面にものぼる鏡、その中で文字のある、従来の『舶載鏡』、それが国産ということになれば、一夜にして尨大な金石文の文字資料が“出現した”こととなる。こんなことは世界の考古学研究史上でも稀有の事件だと思うよ。これからは『国内産出資料』として、再検討し直さなければならない。すると、今までに看過されてきた、たくさんの斬新(ざんしん)な間題が必ず浮上してくる、思うよ。先の『海東』問題など、まだその、ほんの序の口にすぎない。

それに文字だけじゃない。『神獣』といわれている模様についても、そうだ。あれが果して『神人(中国の仙人)』や『神獣(中国の想像上の獣)』だけなのか、わたしは大いにあやしい、と思っている。

別に空を雲で飛んでいるのでもない、ただ地上にどっかりと坐(すわ)って両側に給仕の女人をしたがえたような図柄の人物が、なぜ『仙人』であって、『人間』(日本の豪族、鏡を作らせた権力者)であってはいけないのか、誰も“証明”していないんだからね。ことに中国の神獣鏡には、笠松状の『幢幡』をもった『仙人』なんて、出現しないんだから、ますます従来の既成概念(仙人説)はあやしい、と思うよ。さしずめ中国の生粋の『仙人』であることの確実な“人相書き”でもそろえてみないことには、ね。こんなことは、すべて、これからはじまるんだ」

A「何だか、わくわくしてきましたよ」

吉野ケ里遺跡の証言(『市民の古代』第11号)へ

ホームページ へ