ミネルヴァ日本評伝選 『俾弥呼ひみか』(目次と関連書籍) へ

2011年9月刊行 古田武彦・古代史コレクション7

古田武彦

2013.09.17 校正 正誤表(服部和夫氏校正、有り難うございます)

| 頁 | 行 | 誤 | 正 | 備 考 |

| 171 | 5 | しゅういさんけい | しゅうひさんけい | 振り仮名、駸々堂版も同様 |

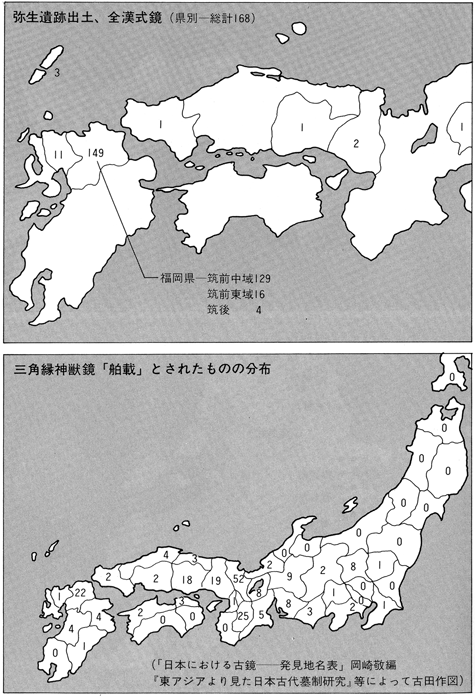

| 208 | 下図 | 三角縁神獣鏡「船載」 | 三角縁神獣鏡「舶載」 | 下図タイトル |

| 417 | 7 | 御沐之忌王、故, | 御沐之忌玉、故 | |

| 417 | 8 | 故(それ) | 故(かれ) | 振り仮名 |

始めの数字は、目次です。「はしがきーー復刊にあたって」、「あとがき」、「文庫版によせて」は下にあります。

【頁】 【目 次】

003 序

003 第一節 出雲風土記における「国造と朝廷」

020 第二節 出雲史料の再吟味

033 第三節 考古学上の諸問題

038 結び

〈解題〉 「日本列島に、朝廷は一つしかなかった。それが大和朝廷である」 ーーこれが、明治以降の古代史学において、ことさら強調された命題であった。研究思想を貫く根本信念とさえいえよう。この一点においては戦前も戦後も不変だった。しかしそれは、江戸期の国学者たちのイデオロギー的な読解と、そのための「原文改定」という改変史料にもとづくものだったのである。

〈解題〉 「『部べ』とは、大和朝廷中心の政治組織であった」 ーー津田左右吉はこの命題を反復・強調した。一方で記・紀神話を否定しながら、他方でこの命題によって近畿天皇家一元主義の史観は、戦前以上に「安定した基礎」の上に立つこととなった。戦後古代史学はそれを継承した。しかしその史料基礎は、「国学者の改変史料」にあった。出雲風土記は全く異なった「部の成立」の史実を証言している。

〈解題〉 出雲風土記中の「部べ」は、大穴持命の「出雲朝廷」を原点とする政治組織である。 ーーこれが前稿の帰結であった。だが、問題はこの地点にとどまりえなかった。「大穴持命以前」に、すでに「部」は存在していた。たとえば「蝮部」などは、その一つである。縄文以前の現地信仰、祭祀伝統に立った「部」であった。大穴持命はその統合・発展の中枢に存在していたのである。多元的部民論の成立、その歴史の諸相を分析した。

〈解題〉 一見、迷路に入ったかに見える「邪馬台国」論争には、一個の重大な盲点があった。それは、卑弥呼(ひみか)の比定問題である。神功皇后・倭迩迩日百襲姫命・天照大神等があげられたが、いずれも「同定」の基本要件において不適合である。これに対して筆者はかつて筑後風土記中の甕依姫(みかよりひめ)をあげたが、ここでも、あまりにも重要な「原文改定」の手が加えられ、「定本」化されてきていた。それが晦冥の原因だったのである。

〈解題〉 倭人伝の基本問題の一つに「短里」のテーマがある。周代に発し、魏・西晋代に復活した「一里=約七七メートル」の里単位である。筆者の提起に対し、反論が出されたが、いまだ提起の「要かなめ」(江東方数千里・赤壁の論証)を回避したままのように見える。ところが、果然、三国史記・三国遺事・翰苑・日本書紀・風土記・万葉集等にも、同じ「短里」がクッキリと遺存している事実が検出され、邪馬一国・九州王朝の存在証明となった。

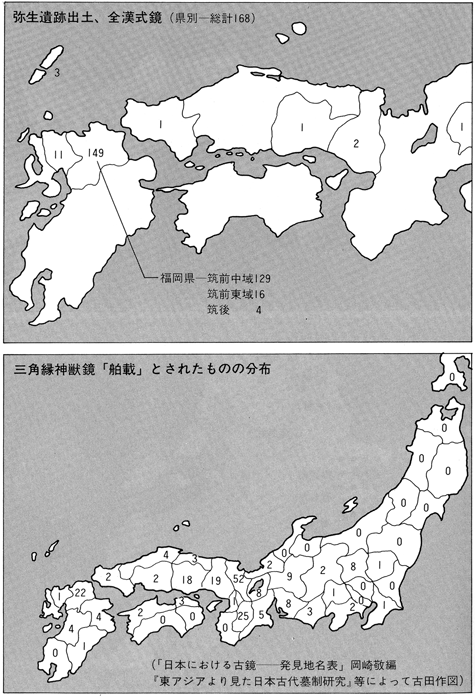

〈解題〉 「邪馬台国」という改定国名は、大和、山門等がいずれも弥生期の考古学的出土物の分布中心となっていない、この肝心の事実によって否定されざるをえない。代わって邪馬一国の場合、「邪馬プラス壹(いち 「倭国」の自称)」という複合国名だ。狗邪韓国・不耐穢*国というように。その中心地名たる「邪馬=山」の地はどこか。『「邪馬台国」はなかった』以来の、この課題が、はからずも今回“解決の糸口”をうることとなった。

穢*(わい)は、禾編の代わりに三水偏。JIS第3水準ユニコード6FCF

〈解題〉 戦前の史学では、日本国の建国を神武即位年に求め、戦後の史学では、国家の成立を四〜六世紀の間に“浮遊”させてきた。しかし、実証主義の立場では、日本国の成立は「天智十年(六七一)」である。隣国の史書がこれを証言し、日本書紀もまた、これを裏づける。明治以降、公的史観の座におかれてきた、近畿天皇家一元主義のイデオロギーに決別し、史料実証の方法論を貫徹する。多元史観は、その帰結である。

〈解題〉 昭和四十七年、それは好太王碑研究にとって、一の画期をなした年である。李進煕氏の改竄(かいざん)説が学会に衝撃を与えたからである。同年五月の『思想』の論文につづき、十月、『広開土王陵碑の研究』が世に問われた。同年これに対する再検証を加えるものとして、「書評論文」の形をとって当論文は執筆された。爾来、十五年の歳月が流れ、論争の当否について、すでに大勢上の決着を迎えるに至ったようである。

(『史学雑誌」八二 - 八、昭和四十八年、所載)

〈解題〉 李氏との「改竄」論争において、一の決定的なポイントが“欠落”していた。それは好太王碑そのものを実地に検証すること、この一点である。その宿願が達せられたのが、昭和六十年三月下旬。好太王碑の碑面に目をこすりつけるようにしながら、問題の「倭」字が、何の疑うべくもない「石の文字」で刻みつけられているのを眼前にしたのであった。その記念すべき研究調査行の報告である。

〈解題〉 好太王碑の碑面に現れず、しかもそこに記せられた好太王の生涯の軌跡の秘密を解くカギ、それは「鉄」の問題である。この点、すでに三国志の魏志韓伝の中にこの問題が記され、半島における、韓・穢*・倭の動向、さらに中国(魏。楽浪郡・帯方郡)の関心が、この一点を焦点としていたことを示しているのである。この三世紀の鉄の軌道、それを追うて南下したのが、好太王の軍であった。

穢*(わい)は、禾編の代わりに三水偏。JIS第3水準ユニコード6FCF

415 第一 朝廷論

420 第二 国造と部民論

424 第三 日本論

437 第四 続・倭語論

444 第五 史料批判論

※本書は、朝日文庫版『よみがえる卑弥呼』(一九九二年刊)を底本とし、「はしがき」と「日本の生きた歴史(七)」を新たに加えたものである。なお、本文中に出てくる参照ページには適宜修正を加えた。

[参 考]学術雑誌掲載論文

1 第2編 部民制の史料批判 ーー出雲風土記を中心として

『昭和薬科大学紀要』第21号(1987年)

2 第8編 好太王碑文「改削」説の批判 ーー李進煕氏「広開土王陵碑の研究」について

『史学雑誌』82?8(1973年8月)

3 第9編 好太王碑の史料批判 ーー共和国(北朝鮮)と中国の学者に問う

『昭和薬科大学紀要』第20号(1986年)

4 第10編 アイアン・ロード(鉄の道) ーー韓王と好太王の軌跡

『昭和薬科大学紀要』第20号(1986年)

__________________________________

古田武彦・古代史コレクション7

『よみがえる卑弥呼ひみか』

日本国はいつ始まったか

_______________

2011年9月30日 初版第1刷発行

著 者 古田武彦

発行者 杉田敬三

印刷社 江戸宏介

発行所 株式会社 ミネルヴァ書房

_________________

©古田武彦 2011

ISBN978-4-623-06055-9

Printed in Japan

一

「それは大丈夫ですよ。いつも書いておられる、ソクラテスの精神でいけばいいんです。まちがったものは、まちがったといさぎよく認めること、それがあのソクラテスですから。」

わたしはこの言葉でお送りした。昭和五十九年(一九八四)八月末、対談の第一日目として、朝方から夕刻まで討論した後、玄関でお別れしたときの言葉だった。その日一日の濃密な対談の相手、それは梅原猛氏だった。

今回、公刊された『葬られた王朝 ーー古代出雲の謎を解く』(新潮社、二〇一〇年四月)を見たとき、わたしにはあの日、あの時の場面が鮮烈によみがえってきたのである。

二

二日間の予定だった両者の対談は、結局公刊されなかった。

「古田さんは、わたしの本をよく読んでおられますね。今度は、わたしも古田さんの本をよく読んできますよ。」

そう言われ、微笑しつつお別れしたのだけれど、そのあと、出版社(徳間書店)の編集部から連絡があり、次回の対談はとりやめたい、とのこと。「それを古田が黙ってうけ入れてくれれば、今後、何とか報いたい。」という付言(ふげん)があったけれど、わたしには心外だった。

梅原氏は処女作『神々の流竄るざん』(集英社刊)で、さっそうと「出雲神話架空論」をもって古代史の読書界に登場された。この神話の実体は「大和」(奈良県)にあり、神話における「出雲中心のイメージ」は、「架空の造作」にすぎない旨力説し、痛論されていたのであった。

わたしには、その説そのものはすでに、学界における「田中卓さんの学説」として“承知”していた。だから、格別“驚かされる”ことはなかったけれど、読書界は歓呼(かんこ)して梅原氏の才筆を迎え入れたのであった。

三

わたしの立場は、逆だった。「出雲王朝」の呼称は、わたしが第三書『盗まれた神話』においてはじめて公表した学術用語だ。思えば、千仞(せんじん)の谷へ飛びおりる、わたしの学問的決断だったのである。

なぜなら、わたしにとっての立論の「論理構造」は次のようだった。

第一、古事記などの「国生み神話」は筑紫(福岡県)を中心とする「三種の神器」や銅矛等の鋳型や実物の分布状況と一致し、対応している。従って津田左右吉が「創唱」したような学説は到底うけ入れられない。いわゆる「六世紀前半の、(近畿天皇家側の)史官による造作説」だ。

あらず。これは「弥生時代の、九州で造られた神話」である。わたしはそう考えた。

第二、すなわち、筑紫において、筑紫人による、筑紫中心の王朝により、「自己(権力)の正当化」のために作られた、弥生神話である。これが「九州王朝」説の構造だった。

第三、右の前提をなすものが他ならぬ、この「出雲王朝」の存在だ。なぜなら記紀神話の根幹は「国ゆずり」にある。「出雲から筑紫へ」という、権力中心の移動、それがこの神話の本質だ。

だとすれば、「九州王朝」の提唱は、すなわち「出雲王朝」の提唱に他ならない。両者は、一蓮托生、同一の論理展開の中で、必然の“かかわり”をもつ。

四

昭和五十九年(一九八四)の荒神谷、平成八年(一九九六)の加茂岩倉の両遺跡から、大量の銅矛・銅剣(出雲矛)・銅鐸が発見され、わたしの「出雲王朝」説は立証された。梅原氏の「出雲神話架空説」はあやまっていたのである。ちょうどそれをわたしが荒神谷の現地で確認した直後、それが梅原氏との対談の日に当たっていた。偶然の、否、必然の「暗合」だった。そのため、あの日の「別れの言葉」となった。

平成二十三年一月二十七日

古田武彦

昭和四十四年九月、「邪馬壹いち国」(『史学雑誌』78 - 9)の一篇を世に問うてより、すでに十有八年の歳月が流れた。

それは孤立の一探究者にとって、辛苦に満ちた、永き歳月であったともいえよう。が、ふりかえれば一瞬。 ーーそういう思いもまた、消しがたいのである。わたしたちの人生全体が、この地球という星の一隅を舞台とする一瞬の演劇であるとすれば、この感懐も、あるいは虚ではないのかもしれぬ。

そのような短い歳月の間に、わたしは多くの問いを発し、その答えをえたようである。それらの問いの多くは、わが国の研究史上、永年の宿題、あるいは懸案と称すべきもの、少なくないのであるから、このような回答を手中にしたこと自体、探究の原野に生涯をさまよう者にとって、過ぎたる幸いと思わざるをえないであろう。

あるいは、江戸時代以来、慣用されてきた「邪馬台国」という改定名称の当否、それは「邪馬壹いち国の原点」冒頭の論証によって晴天の天日よりも明らか、今のわたしの目にはそのように見えているのである。

あるいはまた、倭国の女王卑弥呼(ひみか)。外(と)つ国に喧伝せられながら、わが国の文献内に対応すべき人物が「確定」しなかった。安定した「同定」がえられなかったのである。ところが今、「卑弥呼の比定」にしめしえたごとく、筑後国風土記の一文を、これも「原文改定」のほこりをはらってみれば、ほぼ確実とおぼしき女性像、その活躍の姿と場所と時間の諸相を認識することができたのであった。

この認識はまた、東アジア諸国の目に映じていた「倭国」なる国家の中心、都邑の地がどこであったか、それを明瞭にさししめすこととなったのだ。 ーー「チクシ(ツクシ)」の地がこれである。

あるいはまた、旧「倭国」に替わる、新「日本国」、その成立時点がいつか。この問題がハッキリとした上限をしめして浮かび上がってきた。 ーー天智十年(六七一)がこれだ。今後、日本国家の起源を論ずる場合、誰人にも回避しえぬ論点となるであろう。“悠遠の古えより、わが国は天皇家を中心に発展してきた” ーー戦前はもとより、戦後の史学(ことにその始祖たる津田史学)でも安易に傾きやすかった、このような見地、それは今後、実証を回避することなしには成立しえなくなったのである。

あるいはまた、出雲王朝。朝廷の用語は、近畿天皇家のみではなかった。それよりはるかに古く、出雲王朝、さらに筑紫なる九州王朝。そこでもすでに使用されていた。大和朝廷はそれらの模倣者だったのである。“中国から大和朝廷へ” ーーこの直輸入関係のみを誇張し、これに先行する、先行王朝との関係を無視、ないし軽視してきた。これが明治以降の「天皇制」下の歴史学、教科書、報道機関の常とするところであった。

しかし今、わたしたちは、実証の名のもとに、真実を真実として守りとおすために、ただそれだけのために、右のようなもろもろの誘惑やPRに対して、静かに首を横に振らねばならぬであろう。そのために本書は書かれたのである。

昭和六十二年七月三十日

古田武彦

一

本書の朝日文庫版刊行の企画をはじめて聞いたとき、わたしは深い感慨に打たれざるをえなかった。

なぜなら、冒頭にある出雲風土記三篇は、日本の古代史学界、ことにプロ(専門)の学者たちに対する、一個の挑戦、それも“清水の舞台から飛び降りるような”知的冒険の論稿だったからである。

従来の、日本の学者は信じてきた。「官職名や制度名があれば、すべて大和朝廷任命の結果である。」と。

この“信仰”によって、地中から出た木簡に「評」や「郡」などがあれば、それらはすべて「天皇家制定」のもの、として処理し、これを疑わずに来たのである。そして、

「ではなぜ、日本書紀は『評』という制度を避け、一切『郡』に“取り変え”たのか。」

「もし、ある天皇(たとえば、孝徳天皇)が『評』という制度を施行したのなら、なぜ書紀はそれを隠し、たかだか七世紀中葉前後の、その『施行記事』をカットしたのか。」

こういった、およそ理性ある人間なら、誰でも抱くはずの問いを、徹底して真剣に発しようとはしなかったのである。

このようなTennolog(天皇家中心の一元主義)の立場は、戦前(皇国史観)より、戦後において一層強化され、深化している。この一事をわたしは冷静に指摘したいと思う。

なぜなら、人々は津田左右吉(つだそうきち)の学説を「定説」化することによって、古事記や日本書紀の記事の多くを「造作」とし、虚妄とした。その結果、右のような「制度施行記事」の有無に一切頓着せず、先の“信仰”を一貫し、完成することができた。これが、“幸福なる”戦後半世紀の学界状況だったからある。わたしには、研究史の実状をそのように評して大過ないように思われる。

この“安眠”を打ち破らんと欲したもの、それが冒頭の三篇だった。

そこでは、出雲風土記中の「国造」や「部」といった、公的な制度が、決して近畿天皇家中心の制度ではないこと、逆に、「出雲朝廷」(さらに、それ以前の中枢者)を中心とする、古代の制度・公的呼称に属したこと、それらを逐一、各古写本の各史料事実に依拠しつつ、論証したのであった。

しかも、そのような古写本の史料事実を、江戸時代の国学者、荷田春満(かだのあずままろ)たちは「改竄かいざん」した。すなわち、近畿天皇家中心のイデオロギーと“合致”しえぬ史料事実を、“合う”ように「改竄」し、これを「出雲風土記の正文」とした。

そして明治以降、現在に至るまで、各学者の依拠史料、各出版の本文は、それに従い、これを遵守(じゅんしゅ)してきたのである。わたしは、決して一切のイデオロギーの立場からではなく、ただひたすら実証と真実のために、この一事を厳密に指摘しつづけた。それが、右の三稿の基本をなす研究思想だった。

しかるに一九八七年(十月、駸々堂刊)以来の学界は、一切これに対して「沈黙」を守りつづけた。それが印象的だった。けれども、多くの読者と心ある編集者は、幸いにわたしの提案の意義を認められたようである。

二

右の三篇を通読された方は、一個の不審を抱かれるであろう。それは「別稿で詳述したい。」といった注記が頻出することである。

これは、論証の方途が絶えず、学界未踏の領域に踏みこんでいるため、「では、この問題については、どうなるのか。」といった、新疑問が続出すべきこと、わたしには当然ながら行文中、常に痛感させられていた。むしろ、そのような“未知の密林”の中の、歩一歩の探索行だった、と言っていいであろう。

さりとて、その一つ、一つはまた、同量の、あるいはこれ以上の行文を要すべき一大テーマだ。ここで“軽く”論述できるていのものではなかった。ために、右のようなフレーズを多用することとなったのである。(1)

思うに、たとえば原子物理学の領域において、一つの現象を解明するために、一つの仮説を立て、一連の事象分析を行う。その直後、直ちに新たな学的疑問に出会う。そしてまた、こういった経験が常にくりかえされているのではあるまいか。わたしの場合も、同一だった。すでに早く、わたしの研究方法が宇宙物理学、いわゆる天文学の学問的方法と共通する点の多いことその点を指摘して下さったのは、オランダのユトレヒト大学天文台の難波収氏(京大、宇宙物理出身)だった。

わたしはそれを聞いて一驚した。けれども昨年、はからずも、その偶然ならぬことを知るに至った。なぜなら、十一月七日、博多で行われた物理学の国際会議の晩餐会で、世話人側(日本)を代表して二十分間行われた上村正康氏(九州大学助教授)の講演(英語)は

Gold Seal and Kyushu Dynasty : Furuta's New Theory on Ancient Japan

(「金印と九州王朝 ーー古代日本に関する、古田の新理論」)と題され、すべてわたしの学問の方法論と内実で満たされていたからである。(ワシントン本部刊行の国際会議の会議録に収録の予定と聞く (2))。そしてわたし自身も、その三日後、糸島郡(福岡県)の芥屋(けや)の国民宿舎において、核物理学者(九州中心)の前で二時間半にわたる講演と、数時間(昼食時をふくむ)に及ぶ、真摯なる学的質問にさらされる、望外の光栄と喜びをえたのであった。

三

本書の、次の四篇(第四〜七)は、まさにそのさい質問と討論の中心となったテーマ、邪馬壱国と九州王朝に関するものである。

ところが、幸いにも、この問題は、昨年の八月以降、重大なエポックを迎えることとなった。その発端は、八月一日から六日まで行われた「白樺シンポ」(東方史学会主催、昭和薬科大学諏訪校舎にて)の中にはじまった。八月三日、「行路里程」の日に提起された木佐発言(NHK放送文化研究所、主任研究員、木佐敬久氏)がこれである。氏によれば、

第一、倭人伝に、帯方郡の塞曹掾史(軍司令官)張政が倭国に派遣されてきたことが記されている(正始八年、二四七)。

第二、彼の帰国は泰始二年(二六六)である(晋書倭国伝、日本書紀神功紀)から、倭国滞在は「二十年間」に及ぶ。

第三、従って倭人伝の行路里程記事は、彼の軍事報告書をもとに、軍事用の実用にたえうるものとして、記載されたもの、と考えざるをえない。

第四、それ故、次の三点が帰結される。

〈その一〉「南」を「東」のあやまり、とは見なしえない。

〈その二〉「里程」を「五〜六倍の誇張」とは見なしえない。

〈その三〉他の何物より、重要にして不可欠な記事、それは「帯方郡治から倭国の首都までの総日程」である。なぜなら、それなしに、食糧補給や兵力増派は不可能だからである。

以上だ。この至理至当の提言によって、幸運にも、二十年前のわたしの提起(「水行十日、陸行一月」を、帯方郡治から邪馬壱国までの総日程と帰結する立場。『「邪馬台国」はなかった』)が、唯一の合格説として浮び上ることとなったのである。「方角」「里程」については、言うまでもない。倭人伝の「里単位」と洛陽なる魏の天子の「里単位」と、同一でなければ、軍事報告書として、本来無意味である。また、実地の軍事的使用にも耐ええぬこと、当然だ。

四

この木佐提言の方法に習い、同一の論理によって「九州王朝の実在」を証明しうることを、わたしは知った。

旧唐書が、古事記、日本書紀側のしめす「近畿天皇家中心の一元的歴史像」とは全く異った、別個の歴史像をしめしていること、周知のところである。すなわち、倭国伝では、この国が後漢の光武帝の金印(志賀島出土)から白村江の戦まで、一貫して九州を中心とする国であることをのべ、次の日本国伝では、この国が倭国の分派であり、八世紀以降、母なる倭国を併呑して統一の王者を称するに至った経緯が記載されている。

さて、これに対する、二人の裏付けがある。

その一は、郭務宗*。白村江の勝利後、三回にわたって日本列島(倭国)に派遣された、唐の部将だ。先の倭国伝の内容は、彼の軍事報告書にもとづく(日本書紀、天智紀)。

その二は、阿部仲麻呂。日本国(大和朝廷)の遣唐使として派遣され、「五十年間」長安に滞在し、そこに没した。唐の高級官僚を歴任した経緯が、日本国伝に書かれている(中国名、仲満)。従って日本国伝(及び倭国伝)は、彼の情報にもとづく。

以上の実状であるから、旧唐書の所述は、「小異」はたとえあったとしても、「倭国」と「日本国」との国家関係、といった主幹をなす根本問題に「大異」がある、とは考えられない(この仲麻呂の証言問題は、わたしがすでに詳述したことがあり、木佐氏はかつてこれを見られた、とのことである)。

以上を、わたしは「政、宗*、満の法則」(張政・郭務宗*・仲満)と呼び、本年一月一日、論文化し、昭和薬科大学の紀要(一九九二)に掲載した。また英文・中国文・韓国文も、すでに用意している(新泉社刊行予定〔未刊〕)。

これによって、本書の四篇は、強力な裏付け、その骨格を獲得しえたのである。(3)

宗*は、立心偏に宗。JIS第四水準ユニコード60B0

五

本書を通観して、一種独特の感懐をさそわれるのは、最後の三篇(第八〜十)である。

昭和四十七年以来、激越なりし李進煕氏との論争の思い出、酒匂大尉の遺族を求めて南九州を馳けめぐり、乞しい旅費の尽きる寸前、天啓のように、日向市のそのお宅に到達し、大尉の真影と自筆に対面しえたこと、そしてまた中国の吉林省に旅し、当局に好太王碑の「開放」をせまったこと、そして再度現地集安で念願の現碑に接し、「改削」説はやはり非であった事実を確認しえたこと、王健群氏との会見の思い出も忘れがたい。

このように、すでに論争は終結し、本稿(第八)の研究史上の位置は定まったようであるけれども、今なお「光と影」が残されている。

その「影」とは、右のような経緯(わたしが李説批判の先鋒であり、中心的位置にあったこと)にもかかわらず、その後の「好太王碑をめぐる討論のシンポジウム」において、わたしを必ず“しめ出し”、討論の場に入れない、という、「日本の学界の閉鎖性」がここでもまた認められたことである。すなわち、この碑面に現われた「倭」が“近畿を中心とする連合勢力(旧、大和朝廷論)か、海賊か”という議論にとどまり、「九州王朝か」というテーマは、「学問的討議」の場から排除するのを慣行としている。国際社会の中の先進国の一たる、日本の学界として、信じられぬ閉鎖性である。

折しも、新しく筑波大学学長に就任された江崎玲於奈氏の談に接した(今年四月十七日、東京テレビ、サテライトスタジオ)。氏いわく、“学問は、トライ・アンド・トライだ。大家の言でもうきまっている、というような、そんなものではない。逆に独創を生む自由な気風こそ、大学の場にもっとも重要である。”と。そして日本に着任して以来、“日々、不思議な経験をしています”と。日本の歴史学界の実状に照らし、わたしにも深くうなずくものがあった。

しかし「光」がある。わたしと共に「開放」を求めて彷徨(ほうこう)した藤田友治氏が『好太王碑論争の解明』(新泉社刊)の好著を出し、「倭」の歴史的実像を、学界の閉鎖性にとらわれず、追求すべきを率直にのべておられることも、その一例だ。(4)

一昨年、「ベルリンの壁」が崩れ去ったように、人間の作った「壁」は、ある期間いかに強固に見えようとも、時の審判のもと、結局崩れ去らざるをえぬ、これがクリオ(歴史の女神)が人間にしめす、最高の教訓なのではあるまいか。わたしはそれを信じ、未来の多くの読者が本書を机辺におかれることをひそかに切願するものである。

註

(1)「別稿」の実例について、若干を指摘しておこう。

第一に、三九ぺージの4行の「別稿」。これは本書の第二、第三篇がズバリこれに相当している。

第二に、四三ぺージの(26)の「別に詳論する。」は、古田著『まぼろしの祝詞誕生』(新泉社刊)となって実現された。従来、歴史学上の史料としては必ずしも“活用”されなかった祝詞が、実は「弥生期の筑紫朝廷の中で作られた詞」として、絶大な史料価値をもつ(大祓の祝詞)。その分析である。もちろん、各祝詞、それぞれ「誕生」のときとところを異にしている。その生産時点の、その地の文明中枢の息吹きを生々しく伝える、貴重無比とも言うべき史料なのである(ここでは、はじめ全体を扱う予定であったが、「大祓の祝詞」のみでその紙幅が満たされた)。

第三に、八二ページの後ろから6行の「より詳しくは、別論文において詳述しよう」。この「筑紫中心の『部』や『伴』『緒』等をしめす史料」の問題については、昨年一大進展があった。それは「神武東行」をめぐる問題である。本書では、従来の通説通り、「日向国(宮崎県)発進」と考えていた。しかし、昨年五月末、青森県に向う夜行列車の中で、「神武と久米の子等」の関係について疑問を生じ、このテーマを深化した結果、福岡県糸島郡の久米(旧、志麻郡)をもって、当の比定地と見なさざるをえぬこととなった(しかし、中心勢力の「東遷」ではなく、分派の「東行」である点が重要である)。

ここから新しく発生した諸問題については、『神武歌謡は生きかえった ーー古代史の新局面』(新泉社近刊)にのべられている。それが右の「詳述」の一に当るものである。さらに、今後のわたしの論文、著述の中で、漸次明らかにされるところ、その中から人々は当の「別槁」を発見されることであろう。

(2)副題--Unsolved Mysteries of Ancient Japan

(3)「白樺シンポ」の実状とその後の発展は、次の四書にしめされている。

(1) 『「邪馬台国」徹底論争 ーー邪馬壹国問題を起点として』(全三冊。六日間のテープおこし、全表現。新泉社。今年五月末より逐次刊行)。

(2) 『古代史徹底論争 ーー「白樺シンポ」以後』(論文集。駸々堂、今年六月刊行予定)。

(4)関連の著作として星野良作『広開土王碑文研究の軌跡』(吉川弘文館刊)がある。

(一九九二、四月十八日)

ミネルヴァ日本評伝選 『俾弥呼ひみか』(目次と関連書籍) へ