死せる和田喜八郎氏 生ける古田武彦らを走らす へ

「寛政原本」の出現について 古田武彦(『なかった』第6号)へ

寛政原本と古田史学 古田武彦(古田史学会報81号)

古田武彦

炯々(けいけい)たる眼光だった。ところは、津軽山中、石塔山(せきとうさん)。『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』の所蔵者、和田喜八郎さんと、わたしは対面していた。

「さあ、どうぞ。ぐい、とやって下さい」

一升ビンの地酒を片手に、しきりにすすめられる。閉口した。きらいとはいえないけれど、今は、真っ昼間。すぐ顔に出るくちなのだ。

それに、待っているのだ。念願の『東日流外三郡誌』。秋田孝季(たかすえ)や和田長三郎の自筆に対面したい。その思い一つで、ここに来た。

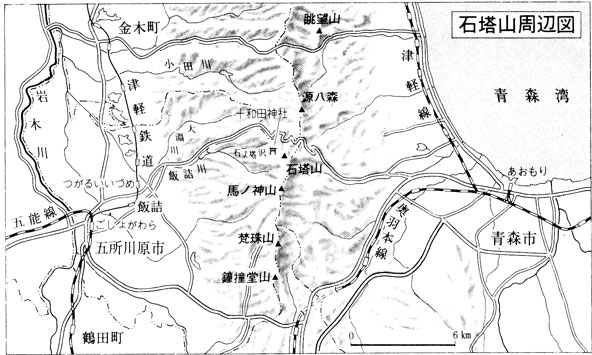

藤崎(青森県南津軽郡)で藤本光幸さんのお迎えをうけた。息子さんから借りてこられたという、昔のジープ風の車だった。それでも、エンジンの息を切らせながら、やっと登ってきた。五所川原市から青森市へ、津軽山地を東西に抜ける山道のほぼ中間地点。

そこに荒覇吐(あらはばき)神社があった。社殿は新しいけれど、ここは深山幽谷を背にした一小盆地である。

「では、これで」

目の前のコップを取り上げて、なみなみとついでもらった。心はいそぐけれど、郷に入れば、郷に従え。腹をきめて飲めば・・・。そう思って、グイと傾けた。

「わたしは、これで」

和田さんは、机台の上のウィスキーを取り上げて、コップになみなみと注ぐ。同行の甲斐さんも、藤本さんも、地酒の口。あとから来られた、藤本さんの妹、竹田侑子さんだけは、ジュースである。

和田さんの奥さん、息子さんにも御挨拶した。家族総出で、ここまで来られ、暖く迎えて下さったさまが身に沁みた。

儀式はすんだ。内臓まで酒で清め終ったのだ。性根が確かなのを自分に確かめて、わたしは催促した。

「和田さん、もう、そろそろ」

昼もすぎ、二時に近い。山谷は、日暮れが早いであろう。

「じゃあ、お見せしましょう」

飲んだそぶりもなく、和田さんは立ち上がった。隣の拝殿に出してある、というのである。

歩いて一分。拝殿にあがると、その裏手に案内された。長櫃(びつ)のような木箱があった。人間一人ゆっくり入れそうな幅と長さ。いや、深さからいえば、二人くらい入れるかもしれぬ。そこにいっぱいつまった文書、文書、文書。無造作につっこまれた、その量に圧倒された。

「どれでも、自由に御覧下さい」

あけっぴろげなのは、アルコールのせいではないであろう。和田さんは、“この男に見せよう”、さっきから、コップを交わしながら、人間対人間の「値踏み」をしていたのだ。わたしには、それが分かった。そして「見せよう」と決めたのだ。その呼吸が伝わってきた。

並べてみた。『東日流外三郡誌』あるいは『東日流六郡誌大要』と表題された和綴じ木や巻物を次々と、眼前にひろげる。夢に見た一瞬だ。もっとも、これらは、孝季や長三郎の自筆ではない。長三郎吉次の三代目の子孫、長三郎末吉(すえよし)の再写本、明治期の書写本である。

(1) 和田長三郎吉次(よしつぐ 第四十三代)文政七年(一八二四)没

(2) 和田長三郎基吉(第四十四代)天保元年(一八三〇)没

(3) 和田長三郎権七(第四十五代)安政元年(一八五四)没

(4) 和田長三郎末吉(すえよし 第四十六代)大正二年(一九一三)没

(5) 和田長作(第四十七代)昭和十四年(一九三九)没

(6) 和田元市(第四十八代)昭和五十六年(一九八一)没

(7) 和田喜八郎(第四十九代)当代

以上が、『東日流外三郡誌』を伝存してきた、各代である。

もちろん、本来の原本は、孝季の手になるものだ。これは、文政十年(一八二七)八月、土崎湊日和見山の火事によって焼失した、という。だが、幸いにも、和田家側に長三郎吉次(右の(1) )による副本が用意されていた。「未代に伝えるしための心くばりであろう。吉次は、さらにその「再写本」を作ることを、子孫に求めた。おそらく、文政十年の焼失を知った基吉(右の(2) )がその必要を痛感したのであろう。

祖父(基吉)の志を継いだ末吉(右の(4) )は、再写本の写業に生涯の大半を傾注した。これが現在の刊行本のもとになっているものだ。そしてわたしは今、それを眼前にしたのである。

この末吉の「再写本作製」の労は偉大である。そのおかげで、わたしたちは、紙も、筆跡も、確かな形で、この本に接することができるのだ。

だが、しかし、やはり必要なのは、原本だ。孝季の自筆本に非ずんば、長三郎吉次の自筆になる、「原、副本」だ。学問的探究にとって、それは不可欠なのである。

「孝季の自筆はありませんか」

“ないものねだり”に見えようとも、わたしはこの問いを発せずにはおれなかった。

「ありますよ」

和田さんの返事は、キッパリとしていた。やがてもち出してこられたもの、それが(上図)だった。

「これはあんまり、見せない方がいいんだけども」

「なぜですか」

「借用証文だね。あんまり、自慢になるようなもんじゃないからね」

ひろげられた文書は、和田さんの言葉通りだった。金十三両を、利息一両で借りる旨の、誓紙だった。それに「秋田孝季筆跡」という、別筆の貼紙がされている。

生活不如意の中で、生涯探究の中に生きた、という孝季に“ふさわしい”文書だといえるかもしれぬ。

「自分の署名も、借りたあて先も、切り取られてありませんね」

「そうだね。だけど、借用証なんてもの、うそ作る者も、ないだろうしね」

「そりゃそうですね」

確かに、心証としては、その通り。ただ形式としては、文書の態をなしていない。自署名とかあて名を欠くからだ。和田家で、「孝季筆跡」として保存してきたもの。そういう史料性格だ。だが、貴重だった。何回も、くりかえし、写真に撮らせていただいた。

木作新田奉行について(偽書説と真実 古賀達也 古田史学会報一号)

さすが、和田家側のものは、キッチリしていた。

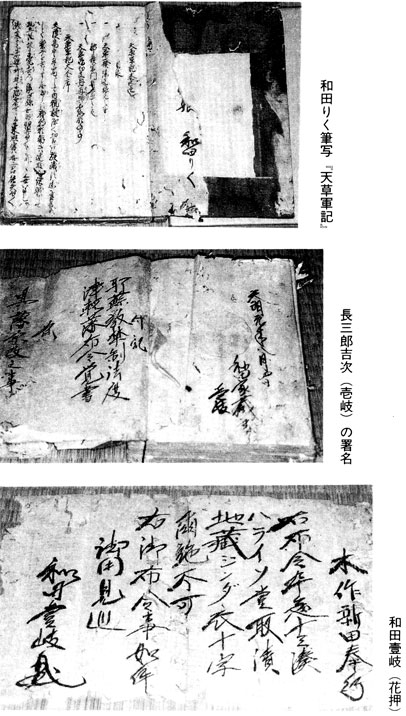

先ず、『天草軍記』。写本である。和田りくの筆写である。一枚目の紙が破れ、「・・・娘和田りく」の自署名が見える。故意の「切り取り」ではなく、偶然の破損の体(てい)である。故意なら、「和田りく」まで、破り取るであろう。

当本は、全体として細字で、キッチリと写されている。手馴れた、書写用の文字である。孝季・長三郎の史料探究・書写・保存の戦の中で、りくが重要な「かなめ」と「かすがい」そして「秘密兵器」としての位置を占めていることが十分にうかがわれる。これも、貴重な史料である。

その末尾に、長三郎吉次の署名があった。りくの書写本に対して、「まちがいなし」と、夫の吉次が保証する。両者、つがいをなす協力ぶりがうかがえて、ほほえましい。ともあれ、「壱岐」という、この自署名は、おそらく、確かに吉次のものであろう(もっとも、吉次の父の「和田勝太郎太夫」も「壹岐守」を名乗ったから、その人物〈りくの義父〉の可能性も、あえていえば、なしとはしない。この点、他の史料による確認が必要である)。

また、この本の末尾に「キリシタン史料」(関連文書)が二通貼付されている。一方は「寛永十年(一六三三)文書」の写し、他方は現時点(壹岐守当時)における「布令」をしめす文書である。

その末尾に「和田壹岐(花押)」が付せられている。いずれも、同筆である。

今後の詳密な調査は必要だけれど、今わたしが眼前にした史料、それが明治期(末吉当時)でも、現代(大正・昭和期)でもなく、まぎれもない、当時(孝季・長三郎・りく)の頃の関係史料、いわば当事者たちによる直接史料であること、疑いがない。「写本」であれ、「再写」であれ、彼等(三人グループ)の息づかいにわたしはまさに直接ふれたのである。

「あんなもの、みんな、最近、昭和になって、下手すれば、敗戦後になって書かれたものとちがうか」

といった無遠慮な声さえ、あちこちで聞かされていただけに、三人グループの“生(き)の手あか”“生の息づかい”にふれたこと、その収穫はかぎりなく大きかった。

それから一年余り、経過した。あと五〜六箱ある、未開封の木箱を見せて下さる、という約束はあった。だが、新築の家ができたあと、ということで、遅延していた。

その間、思わざる事件にも遭遇した。何よりも、この二月末以来、あの吉野ヶ里に足を運ぶこと、八回。小さな本(『吉野ヶ里の秘密』光文社、カッパブックス)も書いた。科学雑誌『ニュートン』九月号の吉野ヶ里特集の監修や「『筑後川の一線を論ず』 ーー安本美典氏の中傷に答える」(『東アジアの古代文化』六一号)と、次々といそがしかった。いそがしかったけれど、わたしは瞬時も忘れたことがなかった。あの『東日流外三郡誌』がわたしに迫っているテーマ、あの「長髄彦(ながすねひこ)の謎」は、いつも念頭にあったのである。

率直にいって、わたしは批判的だった。あの「三郡誌の長髄彦=記・紀の長髄彦」という基木のテーマに対し、首を縦にふることがどうしてもできなかったのだ。 ーーなぜか。

『東日流外三郡誌』では、「安日彦(あびひこ)・長髄彦」という形で、ほぼ必ず「兄弟」の姿をとって現われる。「長髄彦だけが、敗れてやってきた」という形の説話は全く現われない。くりかえし、くりかえし、この説話が『東日流外三郡誌』の中に出現しているメーンテーマであること、一度目を通せば、一目瞭然。しかし、単独形はない。

これに反し、記・紀の場合、必ず単独形である。「兄弟型」など、全く出現しない。しかも、長髄彦が主人、安日彦が家来、というのなら、“家来の省略”ということも、ありえよう。しかし、実際は逆だ。安日彦が主(兄)、長髄彦が従(弟)なのである。にもかかわらず、「主の方を常に省略」、そんなことって、あるだろうか。わたしには、到底考えられない。

一方、記・紀、とくに『古事記』の方の、説話としての真実性(リアリティー)は、大変なものだ。

あの、「天孫降臨」説話で、

此の地は、韓国(からくに)に向ひて真来(まき)通り、笠沙(かささ)の御前にして、朝日の直刺(たださ)す国、夕日の日照る国・・・

とある、ニニギの言葉は、糸島郡の高祖山連峰を、その当点とするとき、土地鑑と、ピタリ適合していたのだ。

その上、戦前に有名だった「天壌無窮の詔勅」も、この当点においてみれば、ドン・ピシャリ真実だった。

玄海灘の方を向いて、右手(東)下方を見れば、板付遺跡(博多駅近辺)。左手(西)下方を見れば、菜畑遺跡(唐津湾方面)。いずれも、日本列島最古の稲作地帯だった。縄文水田、そして弥生(初期)水田の地だったのである。

戦後、「架空の神話」として、真っ先に墨で消されたこの説話は、「架空」どころか、まぎれもない史実だった。筑紫なる王朝(九州王朝)の始源譚だったのである。

それらを、記・紀は、見事に伝えていた。記録していた。だのに、「主敵のリーダー(安日彦と長髄彦)の脱出を知らなかった」

「長髄彦の兄(真の主人公)を、うっかり書き忘れた」

そんなことが考えられるだろうか。 ーー否。わたしには不可能である。

すなわち、神話や伝承を「馬鹿にして信じない」からではない。逆に、「馬鹿にせず、真面目にうけとめる」からこそ、『東日流外三郡誌』の長髄彦が、記・紀の長髄彦と同一人物であるとは。いかにしても、うけとれぬ。これがわたしの、基本的な疑問だった。

では、どう考えたらいい。そう思いながら、一年がすぎた。そして、平成元年十一月二十九日、午後四時ごろ。 ーーついに解けたのである。ところは、学校(昭和薬科大学)の近くの喫茶店。試験(推薦入試)と判定会議(教授会)と、その中間の休み時間だった。

持参した『東日流外三郡誌』をくりかえし読むうちに、ハッとした。二種類あるのだ、問題の「安日彦、長髄彦説話」に。

(A)型 ーー神武説話との関連なし。

(1) 「いにしふることのかたりまをさく、あな遠き世の耶馬台国になりませる二柱の君安日彦命長髄彦命築紫日向の賊に住むる国を侵かされけむこそ住むる国をぬけにして東日流なる国果にぞ住居けれ。・・・」

(「安日彦長髄彦大釈願文」十三領神於瀬堂二柱神語印釈記。

文明元年〈一四六九〉正月元日 語邑 竜之介拝文記

土崎 安東社中

□□

桧山 安倍社中 )

〈市浦村本、上巻一二一ぺージ〉

(2) 「太祖安日彦長髄彦の二祖を一族の祖神とせる荒吐一族とは古来より農漁狩を以て栄えたる一族なり。・・・」

(「荒吐一族大抄」

大永二年〈一五二二〉十三浜明神帳より)

〈市浦村本、上巻一四一ぺージ〉

(3) 「安倍頼時常日一天無日輪二亦無月輪二日月陰陽也。依東日流耶馬台国之日出処也。吾祖長髄彦命耶馬台国五畿七道之王也。然倭国侵領日向族激戦・・・」

(「東日流日下天」

天文二年〈一五三三〉 土崎城主景季

(市浦村本、上巻一六四ぺージ)

(B)型 ーー神武説話と関連あり。

(1) 「荒吐族戦乱録」

「神武即位前壬子年日向一族築紫を東に越え、耶馬台国を東征せんと兵を挙す。甲寅年耶馬台国王安日彦長髄彦を摂津に戦ふも日向一族破れて退き、…

元文二年〈一七三七〉

尾崎神社伝より写す 下舞村住磯野勘十郎書

〈市浦村本、上巻四二ぺージ〉

(2) 「古代東日流外三郡暦」

「・・・十五才にして神日本磐余彦皇太子と相成り、支那にては釐王帝の世となり、日本にては倭の国に耶馬台五畿七道に安日彦長髄彦の兄弟君臨、築紫の日向一族の挙動に備へて兵を諸国に巡らしめたり。・・・時に日向一族は築紫にて神日本磐余彦日向一族を高千穂に集いて兄なる五瀬命と東征を謀り、豊の国に兵を挙動せり。・・・

寛政十二年〈一八○○〉秋田孝季」

(3) (右の(2) に(追而)としてつづく)

「右東日流外三郡暦は拙者長崎にて得たる紅毛異人より世界史書釈を頂くきて、是れに日本史書及び漢書を対照して記せし者也。伝て拙者の釈のあやまりの行あらば訂正を請ふ。是に津軽の、歴史を混じたるも時代対照の外私考を許さず以て後世の為にとぞ追而せり。

寛政十二年 秋田孝季」

『東日流外三郡誌』全体で、くりかえし出てくるのは、(B)の(2) のタイプである。孝季自身の歴史観だから当然だ。

これについて孝季は、(3) で「私考を許さず」と言っているが、確かに、元文二年の(1) がしめしているように、「安日彦・長髄彦」を神武説話と結びつける、このやり方は、決して「孝季の独創」ではない。

けれども、反面、(A)型のしめすように、格別「神武天皇」なる存在と“結びつけない”タイプもあるのだ。しかも、その方がむしろ、“古型”に多い。この傾向を見出したのである(「耶馬台国」問題は後述)。

脱出路はどこにあるか。それは、Aの(1)に現われる

「築紫の日向の賊」

の一句だ。

孝季はこれを「神武天皇の船団」と解した。そこに(B)の(2)の一文は成立した。しかし、本当にそうか。

わたしはすでに、この問題について『盗まれた神話』でしめし、今年(平成元年)の「歴史学の成立 ーー神話学と考古学の境界領域」(『昭和薬科大学紀要』第二三号、一九八九)において最終的な結論に達した。左に略記しよう。

1). 記・紀の「天孫降臨」地たる「竺紫の日向の高千穂の久士布流多気」について、本居宣長は“日向国と薩摩国の国境の山々(霧島・高千穂)”にこれを求めた。

2). しかしこれは、第一番目(筑紫)を“九州全上”にひろめることで、事実上無意義化し、同時に肝心の最終地名(クシフルダケ)の存在を無視する、強引な読解法であった。

3). これは、「日向国」出発の「東征」者たる「神武天皇」を、天照大神〜ニニギの直系にせんがための、イデオロギー優先の解釈にすぎぬ(その萌芽は、記・紀成立時点〈八世紀〉にある)。

4). これに対し、史料事実に対して厳密な解読としては、

イ、「竺紫(チクシ)」は福岡県。

ロ、「日向」は「ヒナタ」。高祖山連峰に日向峠・日向山・日向川(博多側。室見川と合流)がある。

ハ、「高千穂」。高祖山の連峰に対する形容の言葉。

二、「クシフルダケ」。高祖山(主峰)の南側。現在も、農民(今宿)の日用語中に使用されている。

これが厳格な理解だ。

5). 『古事記』中に、「御陵は、其の高千穂の山の西に在り」とある。「日子穂穂手見命」の歴代の墓域だ。これは「称号」(「天皇」のようなもの)であり、「三八十歳坐しき」というのは、十五〜三十人の王者の在位期間(一人、十〜二十年として)をしめす。

6). 高祖山連峰の「西」に当る糸島郡は、三雲・井原・平原など、「三種の神器セットをもつ王墓群」の出土地である。出土物の数と実在数との比を五〜十倍とする立場(森浩一氏、古田)から見れば、『古事記』の表記と一致する。

7). これに反し、霧島・高千穂の「西」に当る鹿児島県は「隼人塚」の世界であり、決して「三種の神器セットの王墓」の地域ではない。

8). 従って、記・紀の表記の厳密な理解と考古学的出土分布とは一致する。これを「シュリーマンの法則」と呼ぶ。

このような帰結に立って、『東日流外三郡誌』を見よう。(A)の(1)で、「築紫の日向の賊」と呼ばれている存在、それは「神武天皇」(日向国)ではなくして、「ニニギのミコト」(筑紫国の日向〈ヒナタ〉)を指す言葉ではないか。 ーーこれが決定的な転回点だ。

青森県から、学界と世人を驚かす発見が相ついだ。

垂柳(たれやなぎ 南津軽郡田舎館村、昭和五十七年発見)・砂沢(弘前市三和、昭和六十二年確認)の弥生水田の出現である。弥生中期前後及び、弥生前期〜中期初頭の頃の稲作水田の存在が報告されたのである。

その詳細は、すでに各方面で報ぜられた。

今、問題の二点を指摘するにとどめよう。

1), これらの弥生水田の先達は、板付(いたつけ 福岡市)の縄文・弥生(前期)水田にあり、と見なされている(少なくとも、その可能性が高い)。

2), 『東日流外三郡誌』では、「安日彦(あびひこ)・長髄彦(ながすねひこ)」は“稲作の伝来者”として、強調されている。

この二つの事項に対し、人々はいつまでこれを“切りはなし”つづけるのであろうか。また、その挙は結局成功しうるのであろうか。 ーー否。

人々は、従来の慣例やゆきがかり上、冷淡や無視や反発をくりかえしつつ、結局、「シュリーマンの法則」をうけ入れさるをえなくなるであろう。 ーー「神話・伝承と考古学的出土分布との一致」がこれである。

以上のような、学界や一般の反応に対し、別の面から反撥をしめすのは、いわゆる「超古代史」の識者やファンであるかもしれぬ。なぜなら、彼等は、(B)型の見解に“なずみ”すぎた日々をすごしてきたからである。

けれども、スフィンクスの問いがある。この「神武天皇の敵対者」として、津軽(東日流)の安日彦・長髄彦を描きつづけたいと思う論者の眼前に立ちはだかる問いだ。

「津軽から大型銅鐸(中・後期)は出土しているか」

と。

神武の敵対者たる長髄彦、すなわち旧来の近畿弥生の先住者(文明とその中枢)にとって、中心をなすシンボルが「銅鐸」であったこと、わたしには疑うことのできぬ帰結だ。その時期の銅鐸が、津軽の地から数多く出土したならば、わたしは喜んで「近畿の長髄彦→津軽の長髄彦」説に耳を傾けよう。しかし、現実は。 ーー否。

一部の“いさぎよからぬ”人々のごとく、「そのうち、出るかも」などと、言いたもうなかれ。大型銅鐸はおろか、銅鐸型土製品(近畿周辺に多い)すら、土器の王国、津軽にはほとんど出土しないのである。

孝季は、出土物にも深い関心をしめした。一般出土品のみならず、遮光器土偶など、その描出は精細である。けれども、その中に、一つとして「大型銅鐸」を見ない。 ーーその理由は簡単だ。津軽の土地から、一切出土していないからである(津軽の出土物として、孝季は「銅鐘」なるものを描いている。一方、彼は大和の三輪山で「銅鈴」を見て描写している。これはまぎれもない「銅鐸」そのものだ。だから、先の「銅鐘」の方は、やはり今問題の「銅鐸」ではない、と見るべきであろう)。

これに対し、和田喜八郎氏の収蔵品(発掘物)中に、一個の前漢式鏡がある(上図)。立岩出土のものと酷似している。学問的発掘でないため、その出土位置や出土状況が判明しないのは、残念であるけれど、「津軽 ーー 筑紫」のつながりを暗示するもの、として注目されよう。

ここで一個の贅言(ぜいげん)をはさませていただきたい。

世上、和田喜八郎氏をもって、一個の「詐偽漢」のごとく噂する人士が絶えないようである。氏の所持される「宝物類」を、あたかも、他よりもたらした(あるいは他で作らせた)「贋作(がんさく)」のように見なそうと欲するのである。では、その人士に聞こう。「では、なぜ、氏は『銅鐸』の贋作を作らせなかったのか」と。

氏の著述(たとえば『知られざる東日流日下王国』一九八七年刊)を見れば、直ちに判明するように、氏は、孝季流の、

「津軽の長髄彦=近畿の長髄彦」説

の忠実な祖述者である。その氏が、自己の立説を「物」で“裏付け”ようとされるなら、何よりも先ず、必要な「贋作」は「前漢鏡」ではなく、「銅鐸」であったこと、今は小学生にも分かる道理であろう。

氏の説が、孝季と共に“あやまって”いたことが、たとえ事実であったとしても、それは氏の光栄だ。逆にまちがっても、氏が“忌むべき不道義漢”などでないこと、この「銅鐸」問題に“を開けば、一目瞭然ではあるまいか。

以上を要するに、文献批判と出土物分布批判に耐えうるもの、それは「筑紫→津軽」の弥生一大交流だ。決して「近畿→津軽」のそれではなかったのである。

もう一つ、重大な発見があった。

いつも頭をはなれなかった。それはわたしには、一つの疑問があった。「邪馬壱国と邪馬台国」だ。

それは、わたしにとって年来のテーマ、得意のテーマだった。ただし、それは中国の史書のこと、『三国志』(「邪馬壹国」)と『後漢書』(「邪馬臺国」)の問題だった。今の問題は、『東日流外三郡誌』ないし『東日流六郡誌』の中のことである。そこには、

邪馬壹国

の表記が出てきていた。

江戸時代の松下見林以来、みんな、

邪馬臺国

を使ってきた。その「常(当)用漢字」版が、周知の、

邪馬台国

だった。これに対して、わたしは『三国志』の南宋本(紹興本・紹煕本)のしめす、

邪馬壹国

のままでいい。そう主張したのだった。三世紀に関する限り、これでいい。それがわたしの主張だった。他のほとんどの学者は、これを“書写上のミス”と信じてきたのである。

これに対し、『後漢書』の場合、これも表記通り、

邪馬臺国

でいい。これがわたしの立場だった。三世紀の「邪馬壹国」と五世紀の「邪馬臺国」、その共通項は、

「邪馬(=山)」

であり、これが真の「中心国名」である。わたしはそう論じた。

ところが、昨年(昭和六十三年)十月、二回目に当地(藤崎)に来た。朝日トラベルの古代史ツアーだった。藤本光幸さんのお宅に、和田喜八郎さんは幾多の文書を運んできて下さった。モーニング姿は、きりりときまっていた。

「磐井王は築紫の邪馬壹之系なり」

この一節を見たときの、わたしの驚き。わたしの「九州王朝」のテーマが、ここにすでに語られている。これは、孝季の「自作文」ではなく、神社所蔵文書などからの「写し」だったようだけれど、知己を見た思いだった。少なくとも、三〜六世紀を一貫する間の「九州王朝」論の真髄が、ズバリ語られていたのである。

その他にも、「邪馬壹国」はしばしば出現する。たとえば、

「(甘露)辛未四年〈前五〇。前漢〉、築紫邪(耶か)馬壹(壱か)国主卑奴呼七世、新羅を辺境一帯、広く寇す」

(『東日流六郡誌大要』二の巻、「改元支那年号日本歴、第二」。津軽書房刊『東日流六郡誌絵巻、全』一一九ぺージ。同書一〇六ぺージに写真あり)。

わたしも、写真に撮ってきていた。あとで、写真を熟視していて、気がついた。「甘露」は、漢・魏・呉・前秦で用いられているけれど、ここは行文と干支から、前漢代。前五〇年だ。ここでも「邪(耶)馬壹国」が使われているのである。日本の古代史では「一異説」としか見られない(あるいは「無視しされることの多い)「邪馬壹国」、それは『東日流外六誌』では、堂々と「市民権」をもっていたのだった。

それはいいけれど、“困った”ことがあった。それは「邪馬台国」も、同じく、堂々と出てくるのだ。それ自体はいい。なぜなら、わたしは、

「邪馬壹国(三世紀)=邪馬臺国(五世紀)」

の立場であるから、両国名が共に出てくることもまた、わたしの立場を裏づけるものだった。

孝季は、この点も、“誤解”していた。(A)型の(1) や(3) に出てくる「耶馬台国」を、近畿大和と考えたのである。これは「筑紫日向の賊」を「神武天皇」と考えた場合、当然。論理必然ともいうべき「一連の誤解」であった。

孝季(あるいは長三郎)は、九州に「邪馬壹」と書き、近畿に「邪馬台」と記した日本地図を作成している。これは孝季(あるいは彼の思想上の先達者。及び長三郎)の「理念」を地図化したものだ。ちょうど、大宝〜寛政間の津軽を、十二枚の地図で表現した、あれと同じ手法だ。その試みはよい。しかし、結末は“まちがって”いた。

「耶馬台国」

も、同じく筑紫なのである。そう考えなければ、(A)型の(1) で、「筑紫の日向の賊」と「耶馬台国」

が、同じ文面で出現する以上、解しようはない。安日彦・長髄彦は「耶馬台国主」だった、というのであるから。ここでも、

「耶馬壹国=耶馬台国」

なのである。前にものべたように、これはよかった。

“よくない”のは「台」の字だった。

『東日流六郡誌』を見た人の目を奪ったもの、見識ある人士の“気にさわった”もの、それは、

「耶馬壱国」

「耶馬台国」

という表記であろう。ともに、「常用漢字表」の文字ではないか。

「『東日流外三郡誌』類は、戦後作られたのでは」

という疑いの、一つの強力な根拠は、ここにあったのではないか、と思われる。

一応、わたしは考えてみた。「常用漢字は、敗戦後、突如作られた文字ではない。それ以前の“使用の歴史をもつ略字群中から、適当なものの一つがえらばれた”ものである」と。たとえば、あの多賀城碑にも、

「去蝦夷国界一百廿里」

といった風に、「國」でなく、「国」字が使われている。はじめてこの石碑の前に立って、

「アッ、常用漢字だ」

といって不思議がる人に、再度出会ったことがある。“それと同じか”、そのように見なそうともしてみた。だが、それは一般論。りくつにすぎぬ。実例がほしい。それがなかった。

ところが、昨日(平成元年十二月二日)、問題の真相が見えた。

先ず、「邪馬壹国」。

これは、何のことはなかった。原本(末吉再写本)に「壹」とあっても、活字上で「壱」と直してあったのだ。その上、この「壹〜壱」は、本来同一字だ。後者は、前者の省略形。手っとり早く言えば、「ゆっくり書けば、前者、いそいで書けば、後者風」そういった筆致が検出できたのだ。

さらに、幸運なことに、先にあげた孝季自筆(和田家伝承本)中の、“十三両借りて「壱両」”というとき、「壱」めいた略字が使われている。別に「常用漢字表」に限らないわけだ。

一方、『天草軍記』末尾の、吉次(もしくは父)の自署名の「壱岐」は「壱」風。貼付された「布令」文書の自署名「壹岐」は、ハッキリ「壹」である。

また先にあげた、

「邪馬壹国主卑奴呼七世」

も、「壹」の省略字として、限りなく「壱」に近づいた筆体である。

以上の実例からすれば、

「邪(耶)馬壹国」

「邪(耶)馬壱国」

いずれであっても、さしつかえない。「寛政」ないし「明治」期の筆致として、十分に通用する。これが判明したのだった。ここでは、「常用漢字を使った」という「罪名」は、スッパリと雪(そそ)がれたのであった。

難問は、「邪馬台国」の方だった。

こちらは、何と、原本でも、ハッキリ「邪馬台国」なのである。

先ほどあげた、九州に「邪馬壹」、近畿に「耶馬台」とある地図など、みな、

「耶馬台」

であり、

「耶馬臺」

ではなかった。

先にあげた「東日流六郡誌考察図天之巻」(『東口流六郡誌絵巻全』津軽書房刊)でも、「耶馬台軍、胆駒山に日向の賊を討つ」(三三ぺージ)に「耶馬台軍」の四字が図の中に記されている。

また、「耶馬台国主従、北地東日流国に落つ」(三六ぺージ)にも、「耶馬台族之北落」の七字が図中にあるが、これも「台」であり、「臺」ではない。

この「東日流六郡誌考察図」の図及び図中の文字は「和田長三郎吉次の自筆」であろう。なぜなら、「安東船、秀栄入道が命によりて天竺往来をなす」の図中の「インダス河」(六三ぺージ)の文字が、先にあげた『天草軍記』末尾に貼付された「布令」文書中の、

「ハライソ堂・・・地蔵ジンダ」

の片仮名部分と酷似しているからである(本書一六二ぺージ、参照)。

すなわち、和田長三郎吉次は、

「耶馬台」

と書いていた。このことは、秋田孝季もまた、

「耶馬台」

と書いていた。その可能性は限りなく高い。なぜなら「吉次本」は「孝季本」の「副本」だからである。吉次が、わざわざ原本「孝季本」の「臺」を「台」に“書き替える”などということは、およそナンセンスだからである。

このように考えてみると、『東日流外三郡誌』では、もともと(寛政期段階から)、

「耶馬台」

を使っていた、その可能性がきわめて大きい。 ーーそのように結論せさるをえないのである。

これは何を意味するか。先ず、可能性を列挙してみよう。

第一、『後漢書』倭伝の「邪馬臺国」を、孝季たちが、略字として「台」を用いて転記した。すなわち、「常用漢字表の作製者たち」が辿った、そして帰結した。」

臺→台

の簡便用法を、孝季たちも行った、と見なすことである。「臺×台」の原則からすればありえないことだけれど、両者の帰結が“偶然に一致した”その可能性も、一応「保留」しておいた方が慎重であろう。

第二、すじとして、よりスッキリした解答、それは次のようだ。「孝季たちの書写対象(A型の(1)(3)など)に、すでに『耶馬台国』という表記で書かれていたから、孝季たちはこれに従った。後者の場合、この文字は何と読まれていたのか。

〈その一〉「ヤマタイ」あるいは「ヤマダイ」。これは、もっとも考えやすい読みだけれど、本当にそう読まれていたかどうか、不明である。

〈その二〉「ヤマト」。孝季は、そう読んだであろうけれど、この点も、今は不明である。

〈その三〉もう一つ、忘れてならぬ「訓み」がある。「ヤマイ」だ。「台=怡」であり、“よろこぶ”の意。この場合、「訓み」は「イ」である。「タイ」ではない。「怡然」の場合、「イゼン」であって「タイゼン」ではない。

この「訓み」の場合、

「耶馬壹=耶馬台」(ヤマイ)

となるけれど、この点もまだ断言は許されぬ。

以上、種々のケースにつき、いまだ「断言」はつつしむべきであろう。まだ「未公開史料」(長三郎吉次やりくの「原副本」等)が多数存在するのであるから、今“いそぎすぎる”必要は、毛頭存在しない。また、そうすべきでない、と信ずる。現在は、

〈その一〉「邪馬台国」の表記は、寛政期の孝季・長三郎吉次・りく段階に、すでに存在した可能性が高い。すなわち、後代(明治期以降)の成立(偽作)をしめすものではないのである。

〈その二〉この「耶馬台国」は、「耶馬壹国」と同じ場所(筑紫)を指して用いられている。決して近畿ではない。すなわち、中国史書に見られた

「邪馬壹国(『三国志』)」 ーー三世紀

「邪馬臺国(『後漢書』)」 ーー五世紀

と同じ、時の重層性(同領域)が見られるようである。以上だ。

不思議な史料がある。もちろん、『東日流外三郡誌』の中だ。

「譜

安東浦林崎荒吐神社譜より

系図は表示できないので省略。画像を見て下さい。

右の如く、東日流国古宮に遺れるを祖系図とせば、誠に以て耶馬台国王なるを偲ぶるに、日之本国に神代あるべきもなく、民族の起したる国造りなり。

元禄十年八月二日 藤井伊予」

(小舘衷三・藤本光幸編『東日流外三郡誌』第一巻古代編、一一〇ぺージ。北方新社、昭和五十八年刊)

右は、安日彦・長髄彦以前の系譜だ。

ほとんどの場合、いきなり、右の両者から話がはじまるのが常だ。ところが、ここにはこの両人を「九代目」とする系譜がある。それが両人活躍の当地、安東浦の林崎、その荒吐神(あらはばき)社に伝えられていた。その文書を、元禄十年(一六九七)、藤井伊予が書写した。その書写本を、さらに孝季が「再写」しているのだ。孝季の「偉大なる書写の大業」が、津軽における学的伝統をもっていたことが知られよう。

さて、「安日彦命・長髄彦命、前」の八代には、きわ立った特徴がある。

いずれもみな、「山」の一字を冠していることだ。あの、記・紀の天照大神以降の各代に、しばしば「天(=海)」が冠せられているように、杏、それ以上に、一回の例外もなく、「山」が冠せられている。

そしてその故地(筑紫)をはなれた、安日彦、長髄彦において、はじめて「山」がなくなる。

してみると、彼等の故国は、「山」と呼ばれるところであった。 ーーそういう様相を呈しているのだ。

ところで、読者は記憶せられているであろう。三世紀の「邪馬壹国」と五世紀の「邪馬臺国」は同一地域であり、両者に共通する「邪馬(=山)」こそ、この地域の中心国名であった、と。

これは、『失われた九州王朝』以来の、わたしの年来の持説だった。今、その「山」をこの系図に見出し、わたしは慄然(りつぜん)とせざるをえない。『東日流外三郡誌』は、あまりにも“危険”で、あまりにも“魅力”に富む、一大史料集成だった。

右のような到達点に立ってみると、当初から「謎」としてきた。

安日彦

の名は、本来、

山安日彦

であったこととなろう。これは「やまあひ(山峡)」の意を構成しているようである。

他の八代がそれぞれ(わたしの読みでは)、

山大(やまおほ)、山祇(やまづみ)、山依(やまより)、山祇(やまづみ)、山垣根(やまかきね)、山吉備(やまよしび)、山陀日(やまだひ)、山戸(やまと)

といった形で、一種の“言葉”を構成しているように見える点から見れば、

山安日(やまあひ)

という、一連の用語を構成していた。そのようにみなしうるのではあるまいか。「山峡(やまあひ)」の意である(なお、系譜の「読み」は、原本ではなく、藤井伊予によるものか)。

一見、安易に見える、この種の用字法は、その実しばしば存在する。たとえば、わたしの家(京都)のある、

向日町(むこうまち)

は、桂川をはさみ、京都側から見て「川向うの町」の意でつけられた地名に、「向日」という佳字をあてたにすぎない。この種の事例は多い。

古典にも、同種の例がある。

『日本書紀』神代巻に、ニニギの御陵に関して、次の表記がある。

因って筑紫日向可愛(此をば埃と云ふ)之山陵に葬りき。

本居宣長以来、これに対して「え」の訓を与えてきた。「愛=埃(え)」と解したのである。万葉仮名の例に従ったのだ。

しかし、ここは「可愛」であって、「愛」ではない。“二字一音”などという、万葉仮名は存在しないのである。

そこでふたたび、吟味してみた。

「愛」アイ於代切〈集韻〉

「埃」アイ於開切〈同右〉

であり、共に「アイ」の音だ。現在では、もっとも有名な漢字、もっとも有名な読みであるけれども、かつてはそうではなかった。“対象への執着”をしめす、“かなり高度の文字”だったのである。

とすると、これは、

「可愛(かあい)」

であり、「川合(かはあひ)」をしめす佳字表記である、と考えるに至った。

この両方が、「日本語において、音韻を異にする」こと、一目瞭然だ。しかし中国で、

可口可楽

が「コカコーラ」の表記漢字に使われている。発音そのものは“似てはいても同一でない”こと、明白であろう。

しかし、その表記の「意味」ないし雰囲気において、もっとも適切なこと、言うまでもない。このように「表音・表意文字」である漢字の場合、

“似た音である上で、表意を重んずる”

のが、古来一貫した手法なのである。たとえば、『三国志』で、新の王葬が「高句麗」をいやしめて「下句麗」と呼ばしめた故事は著名だ。このさいも、「高」と「下」と、当然ながら「同音」ではない。しかし、「意」を重んじて「下」に変えたのである。「低句麗」にしなかったのは、「高」と「ド」の方が“音が似ている”からであろう。

右の実例、史実の中にも、先のルールと同一の原則が貫かれているのを見出す。

以上のように考察してくると、一見「安易」に見えた、

「山安日=山峡(やまあひ)」

の理解も、決して荒唐無稽に非ることが知られよう。

一方の「長髄彦」の方は、簡単だ。

「長洲根(ながすね)彦」

という、やはり地形詞なのである。あるいは、河内湾の湾入部(大阪城から南方(みなみかた)まで、突出した「長洲」になっていた。第四章、一七〇ぺージの図参照)や筑紫の志賀島のつけ根のところ(現在、つながっている)など、「長洲根」と称さるべき地形は、決して少なしとしないのである。その地の勇者たちをしめす名称、それが「ながすねひこ」なのである。従って各地に生じうる名だ。

これを孝季たちは“誤解”した。「唯一無二の固有名詞」と思いこんだ。そこで「記・紀の長髄彦と津軽の長髄彦」とを、しゃにむに結合させ、あえて「同一人」にしてしまったのであった。

後学たるわたしは、敬すべき先学、秋田孝季の霊前に、つつしんでこの学的収穫を報告させていただくことを喜びとする。

『真実の東北王朝』目次へ

『東日流外三郡誌』序論 日本を愛する者に 古田武彦 『新・古代学』第七集

和田家文書の中の新発見特集 和田家文書の検証『新・古代学』第二集

累代の真実ーー和田家文書研究の本領 古田武彦『新・古代学』第一集

「寛政原本」の出現について 古田武彦(『なかった』第6号)へ

寛政原本と古田史学 古田武彦(古田史学会報81号)