「寛政原本」の出現について 古田武彦(『なかった』第6号)へ

寛政原本と古田史学 古田武彦(古田史学会報81号)

2012年3月刊行 古代史コレクション10

古田武彦

わたしは、人に会った。昭和六十三年十月十三日、上野発の夜行列車「特急寝台でわ」の中だった。その人は、秋田孝季(たかすえ)。寛政期(一七八九〜一八〇一)前後に生きた津軽藩の学者である。

わたしは分厚い本を四冊、寝台車にもちこんでいた。旅の読書は軽い文庫本一冊、としゃれてみたかったけれど、今回は、そうはいかなかった。いかないどころか、二階から一階へ持ち運びするのさえ大変な、この重量をもちこむはめになったのだ。

二年あまり前、青森の鎌田武志さんから、この四冊が送られてきた。その本の名は、

『改訂版 市浦(しうら)村史資料編 東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』全四巻

(市浦村史編纂委員会発行。昭和五十七年、復刻版刊)

だ。青森で鎌田さんにお会いしたとき、

「古田さんに研究していただきたい本があります」

「はあ」

「東日流外三郡誌といいます」

といった、やりとりがあった。そして東京に帰ってみると、ドサリと、宅急便でそれが届いていた。届いたけれど、そのときのわたしには、余裕がなかった。他の史料に追われていた。自然、書斎の片隅にほこりをかぶって積まれたままになっていたのである。

(これ以前〈昭和五十六年十一月二十八日〉すでに、東京都板橋区の石川信吉さんから、この市浦村版〈上巻〉の全コピーをお送りいただいていた。今ふりかえってみて厚く感謝したい)

わたしには、理由があった。この本の名は、すでに早くから聞き知っていた。いわゆる「超古代史」のグループに入る本として、“喧伝”されていたからである。『上記(うえつふみ)』、『富士山古文書』(『吉田家文書』)、『秀真伝(ほつまたえ)』といった諸書と並んで紹介されていた。これらの本は、いわゆる「偽書」として、大学の日本史の学者、専門的研究者には、敬遠されていた。“こんな本を研究対象とするようでは、まともな学者とはいえない”、そういった雰囲気だった。だから、誰も、学術論文の中で、これらの本をとりあげようとはしなかったのである。

だが、わたしはちがっていた。次のように考えてきた。

“たとえば、『上記』。それは、鎌倉末〜室町期のころ、九州の豊後藩で作られた、という。藩の学者たちの手になったのである。現在の写本は、室町末〜江戸初期頃のものだ、という。とすれば、そのころ(鎌倉末〜室町期)の、九州の一角に存在した思想、その歴史観をうかがう上では、第一史料だ。これを研究しない手はない”と。

わたしは、日本思想史科(東北大学)の出身だから、当然ながら、中・近世の「思想」の研究には、興味をもっていた。

“その中に記述されているという、「途方もない」古代の姿。そこに何パーセントの史実があるか。それは、別の問題、いわば、第二の課題だ。

もちろん、全部彼等(豊後藩の学者)の「空想的叙述」であるかもしれぬ。この場合、古代の史実とは、関係がない。もっぱら、「思想」の問題となろう。

しかし、そうではない、というケースもありえよう。『細算考』『高千穂記』といった、現存しない本からの引用があるようだけれど、それらの記述が果して何等かの「古代の史実」を反映しているかどうか、その検証こそが、研究の正念場となろう。そして、その中の、たった一つでも、「まぎれもなき真実」という確証できるケースにめぐりあえれば、望外の幸せ。逆に、すべて「無駄」に終わったとしても、研究者の常途(当り前のこと)”。

そう考えてきた。だが、そのさい、大事な条件があった。

“古写本に対する、基礎的な検査、これが不可欠。肝心かなめの点だ。用紙の質に対する科学的な検証。墨質の検査。筆跡に対する徹底的な追跡。

これらは、いずれも歴史学研究の根本である。だが、このさいは、通例以上に、この基礎作業を徹底的に重視しなければならぬ。

なぜなら、もし、現代(明治以降)の「偽作」の類であるとしたなら、それはこれらの検証によって明らかになろう。また、逆に、「偽作」でないとすれば、そのことが、これらの実証的研究によって、満天下に明らかになるであろうから”と。

これは、問題の急所だった。だから、この『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』も、活字本だけ読んでみても、しょうがない。そういう思いがあったのである。

ところが、新たな局面が現われた。この前(昭和六十三年か)の、青森での講演のさい、終了後、一人の紳士が控室に来られた。名刺を出された。「藤本光幸」とあった。藤崎で、リンゴ加工関係の会社の社長をしておられる方のようである。今日の講演について謝意をのべられたあと、

「実は、先生に、できれば、御研究願いたい本があります。それは、『東日流外三郡誌』です」

「しかし、そのためには、原本が見れませんと」

「ハイ、お見せできると思います」

意外な、お答えだった。わたしは、意表をつかれた。あまりにも、アッサリした応答だったからである。

それから、数ヶ月。秋田と青森・岩手の古遺跡をたずねる旅に出る前、いただいた名刺をたよりに、藤本さんにお電話した。

「わかりました。所蔵者の和田喜八郎さんに御連絡して、お待ちいたします」

何のよどみもない、御返事だった。そしてわたしは、夜汽車に乗った。

何日か前から、読みはじめていた。手からはなすことができなくなった。跋文(ばつぶん)に至ったとき、わたしの心臓は“停止”した。目の中から、胎内へ、「活字」の一つ一つが躍りこんできた。やがて深く、深く泌み通ってゆくのをおぼえていた。わたしは、この人に、はじめて会ったのである。

「諸行無常の中におのが一代を飾り、いやしき身分を貴家に血縁し、いつしか皇縁高官職の血脈とぞ世人に思はすはいつの世の富や権を掌握せる者の常なり」

彼は言う。 ーー仏教でいう『諸行無常』こそ、この世の真理だ。尊い身分の人も、卑しい身分の人も、次々とうつりかわる。それが、この人の世だ。

ところが、いつの世でも、いっとき富や権力を手にした者は、浅はかにも、この真理を隠そうとする。自分だけは、特別だ、と見せようと、しはじめる。

そのために、自分の家は、昔から、かくかくの貴い身分の家柄につながっていると、言いはじめる。

また、天皇家と、これこれの深い縁故がある、などと言いはじめる。

さらに、あの高位高官の人たちと、しかじかの関係がある、などと、P・Rして、自分を特別の者であるかのように言いふらしはじめる。

しかし、これらはみな、「諸行無常」の真理をおおいかくし、人をたぶらかそうとする、浅はかな行為にすぎぬ、と。

彼は、このようにのべた。

「然るに、その実相はかくなれやと審さば人皆祖にして平なりとぞ思ふべし」

さらに、彼は言う。 ーーそのように、「自分は貴い」「自分の家柄は、昔からすぐれている」などと言っている、それが「実相」つまり、本当のことか、と確かめて見ると、とんでもない。実は、人々はみな、未来の人間の「祖先」であり、その未来は「諸行無常」、限りなく永劫に変転する。その変転の中の一物であること、みな「平等」である。確かに物を見れば、そう思う他はないのだ。

彼は、このようにのべた。

「津軽藩主とて為信のその上を審さば、今なる血縁なきいやしき野武士物盗りのたぐいなり」

さらに、彼は言う。 ーーわが津軽藩の藩主とて、例外ではない。初代の藩王、為信(ためのぶ)の、それ以前を確かめてみると、現在のような地位とは、似ても似つかぬ、いやしい身分、いわゆる「野武士」や「物盗り(強盗)」のたぐいにすぎなかった。

彼は、そのようにのべた。

「いつぞや世とて勝者は過去の罪障も滅却すといふごとく、人ぞ皆蓮の根ある処の如く審せば泥の内に芯根もつものばかりなり。然るに実相を消滅し、天の理に叶はずとも無き過去を作説し、いつしか真史の如くならむ事末代に遺るを吾は怒るなり」

さらに、彼は言う。 ーーいつの時代でも、「争いに勝った方の者は、それまでに行ってきた、自分のインチキや悪業を、人の目からスッカリおおいかくしてしまう」といわれている通りだ。人の目に見えている部分では、浄(きよ)らかに美しく咲いている蓮の花も、その実、泥の中に根をおろしている。それと同じく、今の世に「貴い身分だ」「無上の家柄だ」と、いかにも“気品の高さ”や“高潔さ”を売り物にしている連中も、その立脚地を確かめてみれば、いずれ劣らず、破廉恥で、汚(きたな)らしいやり口や仕組みの上に、ドップリとひたっているもの。それに例外はない。

それなのに、そういう「実相」、つまり歴史の真相を消し去ってしまい、「天の理」たる、大宇宙、天然の道理に反しても、委細かまわず、事実無根、荒唐無稽の、過去の「事実」をいつわり、でっち上げ、そのにせの「作説」が、いつのまにか、真実の歴史であるかのように、“すりかえ”られている。それを、わたしは、怒っているのだ、と。

彼は、そのようにのべた。

「津軽の藩史は偽なり」

そこで、彼は断言する。 ーー現在、津軽藩で作られている、公の「藩史」は、御用学者の手で“でっち上げ”られた、にせもの、真っ赤な偽りの歴史にすぎぬ、と。

彼は、そのようにのべた。

「依て吾は外三郡誌を以て是を末代に遺し置きて流転の末代に聖者顕れ是を怖れず世にいださむために記し置くも(の)なり」

最後に、彼は言う。 ーーそこで、わたしはこの『東日流外三郡誌』を、この世に残して、死んでゆきたい。なぜなら、この本を、はるか未来の「末代」に残しておきたい、と思うからである。

それまで、いわゆる「諸行無常」、さまざまの有為(うい)転変があるだろうけれど、わたしの待ち望む、その「末代」になれば、必ず「聖者」、すなわち、まどわず真実を見とおす人があらわれて、この本にしるされた、一見途方もない真実を隠さず、世間の非難をおそれず、世の人々に公表してくれること、その日の来ることを信じて、この本を記して、後世にのこすのである、と。

彼は、そのようにのべた。

これは、おそるべき「遺言」だ。人間の残す、人間の声。その意味で、これこそ、その名にピタリの、遺言である。

これに比べれば、財産分与などの、いわゆる遺言状など、生身(なまみ)の欲望がそのまま、“死んでも死に切れぬ”未練(みれん)状とさえ、見えてこよう。

ここには、彼独自の言葉、いわば、彼の根本思想に裏打ちされた、いくつかの「術語」が使われている。

たとえば、「審(ただ)す」。彼にとって大切な言葉である。世間にさらしている姿、表面の見てくれ、それにだまされず、その背後の真実を究明する。そういう、彼の探究の刃(やいば)。それをしめす動詞が、この「審す」という一語なのである。この短文にも、二回出現している。

次に、「実相」。右のように、あやまたず、だまされず、内奥の真実を探り当てたとき、彼はこれを「実相」と呼ぶ。

次に、「真史」。当然ながら、「真実の歴史」の縮約である。右の「実相」を探り、それによって構成された歴史を呼ぶ、彼の言葉である。

次に、「末代」。これは、彼の歴史観にとって、至奥の概念である。彼にとって、「今」とは、いわば“汚れた時”である。世は、封建のさ中。津軽藩主のごとき、“好詐の権力者”のはびこる時代だ。彼の著書など、決してうけいれられぬ世界である。うけいれられぬどころか、もし、彼の著書が当代(寛政期)の人の目にふれたら、忽(たちま)ち、彼自身はおろか、彼の近親者も、春族(けんぞく)も、皆殺しにされてしまう。さらし者の極刑をうけることとなろう。そこで彼は、著書の中に、しばしば書いている。

「此の書巻は藩許得難く他見に及しては死罪を招く事あり、依て他見に及すべからず、門外不出を旨とせよ

秋田孝季」

これは、当然の用意であろう。したがって、彼の著書は、当代の人々に“読ませる”ために書かれたものではない。未来、はるか時の遠方、そののちきたる「或る日」のために、書かれているのである。そのときの人々のために書かれているのである。そのときを、彼は「末代」と呼ぶ。それは、やがて到るべき希望の「時」なのである。

次に、「聖者」。しかし彼は、手ばなしの楽天主義者ではない。希望は、もつけれど、その時代になったら、「みんな、そろって」この著書を理解してくれる。そんな、“いい気”の楽天家ではない。やはり、その時の、その人が「読者」なのだ。待たれた「真の読者」なのだ。その人を、彼は「聖者」と呼んでいる。一人か、二人か、あるいは、もっと多く、か。それは分からない。分からないけれど、そういう読者が、たった一人でも出現する日、それを彼は信じる。彼は信じて、この厖大な『東日流外三郡誌』を、営々と書きつづけ、書き去り、倦(う)む日がなかったのである。

何という人だ、これは。わたしは驚嘆した。

恥ずかしかった。わたしはいつも、嘆いてきた。わたしの本に対する「反応」がない、と。一般の読者のことではない。学者たちだ。彼等が「定説」としてきている歴史観。いわゆる「近畿天皇家一元主義」の歴史観はまちがっている。歴史の真実に遠い。その論証をいくらやっても、「反応」がない。

たとえば、『隋書』イ妥(たい)国伝。あの、

「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す、恙(つつが)なきや、云々」

の名文句、あの王者は、多利思北孤(たりしほこ)。もちろん、男性だ。だから、

第一、推古天皇ではない。天皇は「女性」だからである。 ーー「男女小同」論た。

第二、聖徳太子ではない。太子は、終生、太子であり、摂政だった。つまり、第二権力者だ。第一権力者(天皇)になったことは、生涯一度もなかった。これに対し、多利思北孤は、「天子」を自称しているのだから、当然、第一権力者だ。両者が同一人であるはずはない。 ーー「一・二不同」論だ。

第三、多利思北孤は、阿蘇山のそばの王者だ、として記述されている。三輪山や大和三山のそばではない。「阿蘇山あり。その石、故なくして火起り天に接する者、俗以て異となし、因りて[示壽]祭を行う」

といった風に、火山の姿を、中国人らしく、生き生きと簡潔に描写している。

[示壽]は、示偏に壽。JIS第三水準 ユニコード79B1

一方、推古天皇や聖徳太子は、当然ながら、大和の地に都をおく、近畿の王者である。両者が同一であるはずがない。「九・近不同」論た。

これほど、分かりやすい、簡明な異同論だ。しかるに、誰一人、この三点に正面から反論した学者はいない。(1) ことに、日本史の専門の学者は、“知らんぷり”を決めこんでいる。“何かまちがえたのだろう”といった体(てい)で、『失われた九州王朝』(昭和四十八年)以来、十六年間、“ほほかむり”し通している。わたしは、それに怒っている。

このわたしの怒りは、秋田孝季の怒りと、同質のものであろう。共に、「偽史」に対する怒りだからである。

一方は、新来の藩主津軽家が御用学者をして書かしめた歴史、それを彼は指弾し、糾弾(きゅうだん)しているのだ。

わたしの場合は、現代。否、八世紀以降、新しくこの列島内に「権威と権力」を樹立した近畿天皇家が、同じく御用学者を駆使して、「正しい歴史」なるものを書かせてきた。この列島の歴史を「大和中心」「天皇家中心」という根本視点から“描か”せる。そして、たとえば、先の三点のように、自分に“都合の悪いところ”には、“目をつむる”のだ。いや、“つぶらせる”のだ。

この点、ことにひどくなったのは、現代。すなわち「明治維新以降」だった。この維新が「王政復古」をスローガンとして行われたものであっただけに、「わが国の歴史は天皇家中心」というテーマを、教科書でも、あらゆる儀式でも、“ふりまきちらす”時代となって、現在に至っている。この点、戦前も、戦後も、全く変わりはない。

「天皇家中心主義」の歴史観に与(くみ)する言論は、水に石を投ぐるごとく、直ちに反応があるけれど、それに対して“首を横に振る”言論には、石に水を投ぐるごとく、反応がない。

わたしが恥ずかしかったのは、次の点だ。孝季は「反応」のなきを嘆くどころか、いつとも知れぬ、不定の時の彼方、まだ見ぬ、未来の読者に対して、己が厖大な著述、彼の信ずる真史を延々と書きすすめているのだ。その生命力、その著述者魂に対して、わたしは脱帽せざるをえない。あの『史記』を書いた司馬遷すら、当代(漢代)の著者を予想していたのではなかったか。

「孝季先生、わたしは、わかりました。わたしは嘆きませんよ」

もう、夜の車窓に向かって、そのようにつぶやいていた。

孝季の卓抜した着眼は、当然ながら、この跋文だけではなかった。すでに冒頭の「十三港(とさみなと)陸攻図」にも、それは表現されている。そこには、十二枚の地図が掲載されている(本書一二三ぺージ、参照)。

(1) 大宝丁酉年代(六九七)

(2) 仁和甲辰年代(八八四)(一年のずれか。以下同じ)

(3) 天暦丙午年代(九四六)

(4) 寛治丙寅年代(一〇八六)

(5) 養和庚子年代(一一八○)

(6) 建暦庚午年代(一二一〇)

(7) 興国己卯年代(一三三九)

(8) 正応丁亥年代(一二八七)〈(7)・(8) 逆か〉

(9) 応永壬辰年代(一四一二)

(10)永禄丙戊年代(?)〈永禄は一五五八〜七〇〉

(11)元和辛亥年代(?)〈元和は一六一五〜二四〉

(12)寛政辛未年代(?)〈寛政は一七八九〜一八○〉

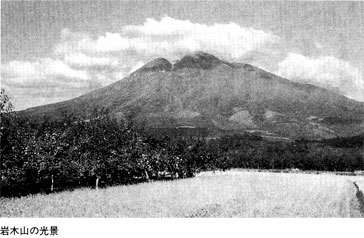

右の(1) では、巌鬼山(今の岩木山全体か。「いわき山」。現在は、その一峰の名)に噴煙がふき上げている。活火山時代だ。ところが、(2) (3) (4) では「白煙」のみとなり、(5) 以降では、それも止み、死火山の態だ。また山名も、(3) 以降は、「行来山」と書かれている。

これに対し、孝季は言う。

「東日流の上古は地形の変異事多くして他所にまれなる史処なり。阿曾辺盛(あそべもり)は巌鬼(いわき)山となりて火を叶き入海流破と津波に埋まりてその動きたるや生けるが如く地位は大平原と相成りぬ」

それまで、「阿曾辺盛」といわれていた山塊に、突如一大墳火を生じ、その猛火ふきあげる火山が「巌鬼山」と呼ばれた。さらに天然の一大津波が押し寄せる日があり、その結果、現在の大平原を生ずるに至った、というのである。

その後、現在(寛政年間)に至るまでの、地形変動を、十二枚の地図に現わしたわけである。

さらに彼は、「太古東日流図」「十三湊明細暦図」を現わし、後者には、「太古図」「中占図」「今上図」の三大区分図を掲載している(本書一六七ぺージ、参照)。

もちろん、これに対して批判はあろう。たとえば、

「現代の地質学や火山学の立場からは、孝季の年代別地形判断は正しくない。だから、東口流外三郡誌は信憑できぬ」

といった風に。

けれども、この批判の「方法」は、おそらく妥当ではないであろう。

なぜなら、問題の鍵(キー)は、次の一点にあるからだ。

“孝季は、次のように考えた。

第一、地形は、火山や大津波などの大自然の激変によって変動する。

第二、従って各時代の文献は、それぞれの時代の地形と対応させて理解すべきであると”。

この思考方法は、まさに正しい。言葉の正確な意味で「科学的」である。わたしには、そのように見える。

では、ここに孝季の提示した、各時代の地図は、正しいか。いいかえれば、それぞれの地形図は、各時代の真実(リアル)な地形をしめしているか。そのように問われれば、今のわたしには、「分からない」と答えざるをえない。

それが厳密な回答だ。けれども、進一歩すれば、わたしは考える。「おそらく、まちがっているだろう」と。なぜなら、寛政期に、現代と同じ、地質学や火山学が発達していたはずはないからである。

もし、それが完全に“矛盾”せず、“一致”していたとしたら、かえって不可解。現代(明治以降)の偽作の疑いがふりかかろう。

問題は、そんなところにあるのではない。江戸時代という、「近代科学以前」の時代にありながら、科学的姿勢をもとうとしていた孝季、その姿に、わたしたちは感嘆し、拍手をおくるべきではなかろうか。

わたしの古代史研究においても、この「史料と地形との相関関係」の問題は重要だった。

たとえば、「神武東侵」問題。

神武の船団は「楯津たてづ」に入って戦った、という(『古事記』)。日下(くさか)の蓼津である。ところが、この日下は、奈良県との県境近くだ。とても、船で入れるところではない。これは、現在の地形図による限り、動かせぬ判断である。

ところが、弥生期〜古墳初期の間においては、「河内湾」が現在の大阪湾から入りこんでいた。これが現在の地質学・考古学の協力によって判明している事実だ(のちに「河内湖」となる。『大阪府史』第一巻、参照)。

このような「古地形図」によると、『古事記』の記述は、真実(リアル)なのである。このような一致は、『古事記』の説話が「後代の造作」ではなく、弥生期の史実を反映していた。 ーーこの帰結をしめしているのである。

さらに、神武の船団は、日下の戦で敗れたあと、「南方」より廻幸して脱出し、血沼海(ちぬのうみ 堺市の沖合)の方へと転進した、という(ここで、長兄、五ヶ瀬命が戦死)。

ところが、現在の地形図では、右の“南方より廻幸”の表記が不可解である。本居宣長も、この文章の理解に苦しんだ。

ところが、やはり、先の弥生期〜古墳初期の地形図によると、現在の大阪湾から、さらに「袋」のような河内湾が入りこんでいる場所、その入口に当るところ、その狭い海峡(南潟)が、現在「南方みなみかた」と呼ばれている地点なのである。大阪駅(梅田)から千里の方へ向かう地下鉄の駅にも、南方駅がある。今の新大阪駅(新幹線)の近くだ。

この「南方」は「南潟」の意で、「枚方ひらかた」が「平潟」であるように、淀川をめぐる地形名詞だ。だから、右の説話(『古事記』)と弥生地形図との一致は、偶然ではないであろう。

従ってここでも、「現在の地形図と古地形図とのちがい」が、神武説話の真実性を証明する、貴重な根拠となったのである。

わたしは、この論証を、昭和五十四年に書いた。『ここに古代王朝ありき』(朝日新聞社刊)の中だ。また、昭和六十年にも、さらに詳記した。『古代は輝いていたII』(朝日新聞社刊。現在、朝日文庫)である。

しかし、この十年間、学界からは何の応答もない。応答のないことに、もはや嘆きはしないけれど、正直いって、勇気がないと思う。学問的誠実さなし、と思う。なぜなら、もし、この論証が成立がか、するならば、現在における学界の「定説」派の見解たる、「記・紀説話、後代造作説」は瓦解(がかい)せざるをえない。津田左右吉ののべたような、「神武説話は、後代(六〜八世紀)の、でっち上げ」という見解は、学問的根拠をもたなくなるからである。

「神武は実在の人物である」、この主要テーマが復活せざるをえない。なぜなら、神武説話が真実でありながら、神武のみ架空の人物、そんな話はありえないからである。

もちろん、戦前の皇国史観のような「神武天皇の東遷」などではない。「九州の一隅、日向国から、銅鐸圏の中枢部に侵入した、不法のインベーダー(侵入者)」としての神武船団の実在が、史的事実として復活せねばならぬ。彼等は、筑紫を中心とする九州王朝の、地方的一分派であった。

以上の史実をうけいれたくないために、学問的勇気を欠いている。これが現在の学界、そして教科書の姿である。

以上のように、現代の学界は、秋田孝季が敢然と採用した科学的姿勢、「説話と当時の地形図との比較」という方法論を回避したままでいる。すなわち、「孝季以前」の学的水準にとどまっているのである。

孝季の学問の真骨項、それは「書写」の二字にあった。伝承や発掘物や各地の記録を、みずからの手で「再写」して「保存」する。 ーーこの作業だった。

ここで「みずから」とは、三人だ。一人は、当然孝季本人。もう一人は、彼のスポンサーともなった、旧家、和田家の若き当主、和田長三郎吉次(よしつぐ)である。生涯、孝季に師事し、経済的にも、孝季を支えた。ちょうど、あのマルクスを生涯支えた、中流の資本家、エンゲルスに当る役割を果したようにである。

もう一人、忘れてならない女性がいる。りくだ。孝季の妹にして、長三郎吉次の妻となった。二人を結ぶ「生きた、かすがい」だったのである。

しかもただ、「かすがい」にとどまったのではなかった。彼等の「書写」作業の秘密兵器、それがりくの役割だったように、わたしには思われる。それは、この旅行の途次、和田喜八郎さん(和田長三郎さんの子孫)からお見せいただいた『天草軍記』(りく書写本)の達者な、馴れた筆致、それが、何よりも雄弁に物詰っていたのであった。

わたしたち現代人は、しばしば誤解している。あるいは、不当に軽視している。「書写」という仕事のもつ意味、その重要さを。

それは、写真やコピー機に馴れすぎた、現代人の盲点。“おごり”ともいえよう。

思いみてみよう。江戸時代にカメラをもった現代人が“タイムスリップ”し、その時代の記録類を影写してくれたとしたら、無類に貴重な業績となること、疑いがない。

なぜなら、明治維新前後や敗戦前後に、多くの文書類が焼失したり、廃棄・転用(障子などに貼紙)されたこと、人の知るところだからである。その「影写」を彼は、執拗に、全国的に歩きまわりつつ、これを実行しつづけていた人なのである。

このような「影写」という方法による、記録保存の作業を行った学者に、有名な塙保己一(はなわほきいち 延享三〜文政四年〈一七四六〜一八二一〉)がある。武蔵の国に生まれ、賀茂真淵(かもまぶち)に学び、水戸徳川家に招かれて、『大日本史』の校訂に従い、寛政五年(一七九三)には、幕府に招かれて和学講談所を設立した。そして『群書類従ぐんしょるいじゅう』『続ぞく群書類従』『武家名目抄ぶけみょうもくしょう』等を完成した。

江戸幕府の行った文化事業として、この業績の意義は、いかに評価されても、されすぎることはない。わたしたちはその恩恵に深く浴していると共に、いまだ十分にはその成果を汲み尽くしているとはいいがたいであろう。

このような塙保己一の事業と、同質の作業。それが、孝季の作業である。もとより、その量は比肩すべくもない。片や中心権力たる幕府を背景にし、片や一個人たる三人グループの微々たる努力だからだ。

だが、質において、両者は、断然「異質」である。塙塙保己一の作業は、“存在する記録のすべての保存”では、必ずしもなかったように思われる。なぜなら、たとえば孝季の採録・保存したような、津軽の古記録など、収録されていないからである。津軽藩から忌まれ、敬遠された「津軽藩以前の記録」、すなわち安倍・安東・秋田の古文書なと、ほとんど収録されていない。これは、“津軽藩 ーー 江戸幕府”という公的ルートが、和学講談所の史料入手の主要幹線となっていたことからすれば、当然ともいえよう。

それだけではない。塙保己一がかつて水戸藩にあって、『大日本史』を手がけ、さらに若き日、賀茂真淵に学んだことを思えば、彼の言う「和学」が、真淵等の「国学思想」を中核にしたものであったこと、当然察せられよう。

もとより、同じではない。第一には、江戸幕府という、当時の中心権力を背景にしていたこと。第二には、史料採録という仕事の性格からして、真淵や本居宣長、さらには平田篤胤のように、“純粋な”もしくは“偏狭な”見地に、彼は局限されてはいなかったであろう。その点、当の『群書類従』や『続群書類従』等を見れば、判明するところだ。

だが、反面、彼の、いわば“ゆるやかな国学主義”ともいうべき視野から、「拒否」され、「採択」されなかった諸書もまた、少なくなかったのではあるまいか。その点を「証言」するものこそ、全国を行脚して採録した孝季・長三郎等の収集史料だ。そのほとんどが塙保己一の「類従」中に未収録のものであること、そのまぎれもなき証拠であろう。

孝季等は、当然ながら、幕府による「和学講談所の事業」を知っていた。知っていたからこそ、その事業の「採録枠」にもれた、あるいはもれるべき運命の史料の採訪を志して、全国各地へと探究の旅をつつけたのではあるまいか。 ーー三春(みはる 福島県)の小藩主、秋田家が、そのよき理解者となった(秋田孝季は、その秋田家の出身である)。

孝季が“解放”されていたのは、右のような、一種の「思想枠」だけではない。彼は「記録史料偏重主義の枠」からも、解放されていた。彼の採録対象は、おどろくほど多岐にわたっていたのである。

たとえば、「語り文ぶみ」の記録。

「ほな、どこさいても泣くど、わらるだばふとずだはで、よもわくぢあさべねばいぢゃ、・・・つがるの小とだ、力とけんくわだば、きつはでいばたて、こごろもつあ、びっきでまねんだ。

寛永十二年七月

永平寺巡礼者飯詰の忠告」

これに対して、孝季は、次のように追記する。

「右は飯積邑の忠吉が上方に永平寺を巡礼して帰り来たるときの文句を兄の長吉がそのまま書きし方言誌なり。注目すべし」

そして記録の年月日を記載する。

「寛政二年七月一日 秋田孝季」

このような「方言の記録」など、塙保己一の「類集」には入らざりしところ、フォークロアの先達たる、孝季の識見であった。

たとえば、「遺存する古語」の記録。

「ヂャッパ(食物)、ビッキ(童)、スコタマ(働き)、シバケ(寒さ)、ドス(病)、・・・ドド(君主)、モッケ(妊婦)、ゲロコ(大衆)、カムイ(神)」

これに対して、孝季は追記する。

「其他多く現世に遺れる、言葉多し。

寛政三年六月 秋田孝季」

たとえば「出土物」の記録

「吾が東日流の古事は土中に埋む古器貝捨捨場に立証す。その多くは外三郡に在りて千古の昔より人住むる地なり。

依て茲にその遺地を明し置かむ。古き物は石材にて土物焼は次代なり。亦銅鉄その次代なり」

孝季は、右のようにのべ、考古学的出土物より、古代を「編年」しうることを主張した。そして、その出土物を次々と図示している。「皮はぎ・矢先・槍・骨針・斧・鎌・石棒・玉」といった石製品。次いで銅鉄製品や土器を列描している。その上、それらの出土地域図を掲載している。

これも、真淵・宣長や塙保己一になき、学問領域であった。これらの中のハイライト、それは「遮光器(しゃこうき)土偶(どぐう)」の描写である。

「権現神社神像 ーー権現砦出土

江留澗神社神像 ーーカムイ丘出土

天童山神社神像 ーーカムイ丘出土」

等の、各「遮光器土偶」を詳しく描写し、それぞれを「東日流荒吐神」の中の「日神・月神・木神・火神・土神・金神・水神」等に当たる、としている。

それらの「比定」の当たれりや否や、わたしの「確認」できるところではない。

ただ、次の三点が確認できる。

第一、江戸時代において、亀ヶ岡(カムイ丘)等出土の「遮光器土偶」を記録・保存していること(実物も、遺存するものあり ーー和田家)。

第二、それらを、単なる「土物」にあらず、「神像」と見なしたこと。

第三、それらに対して、種々の名称を「比定」したこと。

近世考古学の先達として、称揚すべき作業ではあるまいか。これまた、真淵・宣長・篤胤・塙保己一等の“夢想”だにせぬ、学的偉業であった。

(この間、津軽藩主は、江戸城に登城するさい、「土産の珍物」として、諸侯に、この亀ヶ岡等出土の遮光器土偶を配布した、との伝承が残されている。孝季との“落差”見るべし。もし「神像」と認識すれば、このような“軽挙”は不可能であったであろう)。

さらに、「津軽流疫史」では、

「興国壬午年五月、赤腹疫流行し、たちまちにして六郡に弘まりて死者幾千を越す。依てその死者をイコク穴をして深く埋葬、亦は火葬亦死人の遺物皆焼却し、後流疫を防ぎ十月八千人の死者をして流疫治まる」に始まり、明徳(一三九〇〜九四)・応永(一三九四〜一四二八)・文安(一四四四〜四九)・文明(一四六九〜八七)・永正(一五〇四〜二一)・享禄(一五二八〜三二)・永禄(一五五八〜七〇)・元和(一六一五〜二四)の各年にわたる流行疫の惨害を記した上、その依拠資料をしるしている。

「万蔵寺過去帳覚書より

寛政庚申年 秋田孝季」

彼の学的好奇心は、とどまる方面を知らぬ。あの、フランスの百科全書派の人々を見る思いがするのである。

けれども孝季は、単なる「博学者」ではない。己が祖先の歴史、すなわち、安倍・安東・秋田の「真史」を探究することこそ、彼の終生の一大悲願だったのである。

『東日流外三郡誌』の目次を一瞥すれば、直ちに判明するように、安倍水軍や安東船の活躍をふくむ、当家代々の活躍史に、もっとも多くの紙数がついやされている。たとえば、安東船。その活躍があまりにも長大であり、北はアラスカから、南はマレー半島過ぎまで、その活躍状況がしめされている。その“長大さ”が、疑惑の対象となってきた。

しかし、すでにのべたように(第三章)、三〜四世紀の時点において、有珠(うす)湾の王者は、北はアラスカから南は九州や沖縄列島まで、その一大交流の道をもっていた。その事実が明らかとなった。この有珠湾の王者は“赤井川の黒曜石”を使用していた。

同じ“赤井川の黒曜石”の中心的分布領域が、津軽海峡圏であり、東北地方北部であった。その地帯を勢力地盤とした、六〜七世紀以降の安倍氏や安東氏が、右のような領域に活躍して、なぜ“不合理”なのであろうか。それを、なしとする方こそ“不可解”なのではあるまいか。

しかし、安倍・安東・秋田氏の歴史を辿りゆこうとするとき、必ず出会わねばならぬ、二つの人名がある。 ーー安日(あびひこ)・長髄彦(ながすねひこ)だ。

「この二人は、もと、近畿の大和にいた。それが、九州から『東征』してきた神武天皇の軍に敗れ、追われて、この津軽の地に逃れきたった。

そして先住の阿蘇辺(あそべ)族・津保化(つぼけ)族を征圧し、その後の安倍一族の祖となった。さらにのち、安束・秋田等を名乗るに至った」

このテーマこそ、『東日流外三郡誌』の真髄。 ーー人々は、そう信じてきた。「超古代史」のファンは、この一事に拍手し、正統派の学者や常識ある人々は、この一事に顔をしかめてきた。『東日流外三郡誌』の信憑性問題は、この一点にかかっている。ーー 一般の目には、そのように見えているようである。

では、真相はどうか。わたしは、夜の車窓をじっと見つめていた。

そして予感した。今、わたしは、陸奥の歴史、その古代の闇を探るべき、最奥の個所、その秘密の扉を開(あ)けようとしていることを。

もし、これに失敗すれば、わたしの探究は、永遠の闇に鎖されてしまうであろう。わたしは今、正念場に立たされている。

みな、寝静まった夜汽車の中で、わたしの頭はひとり冴えかえっていた。突き上げるような興奮が、全身をひたしていた。あたりに何一つ、音のない、夜、そして夜であった。同行の甲斐さんも、もう眠られたらしい。

わたしは、還暦をすでに過ぎた身で、決死の断崖を前にした。そして今、一歩を踏み出そうとしていた。

(東日流外三郡誌は、佐治芳彦氏『謎の東日流外三郡誌』〈昭和五十五年、徳間書店〉、佐藤有文氏『津軽古代王国の謎』〈昭和六十年、サンケイ出版〉等の他、『歴史読本』『歴史と旅』等の雑誌で紹介された。また、批判的立場からのものに、松田弘洲氏『東日流外三郡誌の謎』〈昭和六十二年、青森・あすなろ舎〉、佐々木孝二氏『東日流外三郡誌と語部』〈平成二年三月十五日、八幡書店〉等がある)

註

(1)安本美典氏のように果敢に批判して下さった方の場合も、この点において、残く心ながらわたしには甚だ不十分に思われる。

『真実の東北王朝』目次へ

『東日流外三郡誌』序論 日本を愛する者に 古田武彦 『新・古代学』第七集

和田家文書の中の新発見特集 和田家文書の検証『新・古代学』第二集

累代の真実ーー和田家文書研究の本領 古田武彦『新・古代学』第一集

「寛政原本」の出現について 古田武彦(『なかった』第6号)へ

寛政原本と古田史学 古田武彦(古田史学会報81号)

Created & Maintaince by "Yukio Yokota"