『よみがえる九州王朝』(目次) へ

第四章 幻の筑紫舞 1 2 3 4 へ

『古代の霧の中から』第四章 筑紫舞と九州王朝 2・3(伝承されていた筑紫舞) へ

大宝律令の中の九州王朝 泥憲和(古田史学会報68号)

古田武彦

ここでもう一つの重要なテーマにふれておかねばならぬ。それは“弥生期や古墳期の認識が、現代の芸能に反映しているなどということはありえぬ”という、通常の常識に関してである。否、わたし自身、そのような「常識」の中にながらくいたことを率直に告白せねばならぬ。

しかるに、この点に関しても、注目すべき問題点を、わたしは田島八幡杜中による「筑紫舞」(昨年、横浜の熊野神社で行われたもの)の中に見出した。それについてのべよう。

それは「猿舞」「猿」と題する“天孫降臨”を語る神楽だった。天照大神からニニギノ命に命が下り、筑紫へ天降ることになったけれども、猿田彦が承知しない。“そんなもの、来てほしくない”と彼は頑強に拒否するのである。これに困惑した「天国」側の神々、その中で例の中富親王がことの“解決”に当る。アメノウズメノ命を使って“色仕掛け”による猿田彦への誘惑、そういった苦心譚(くしんたん)が延々と演じつづけられるのである。

これは記・紀における「天孫降臨」説話とは様相を異にしている。記・紀では、ひっきょう猿田彦はニニギノ命降臨の先導役である。“嬉々(きき)として”降臨の案内役をつとめている風だ。

「(天照大神・高木神が天宇受売神(あめのうずめのかみ)に対して)故(かれ)、専(もは)ら汝往きて将(まさ)に問わんとするは、『吾(わ)が御子の天降りを為(せ)むとするの道、誰か此(かの)の如くにして居る』と。故(かれ)問い賜うの時、答えて白(もう)す、『僕(あ)は国神、名は援*田毘古神(さるたひこ)のゆえまつなり。出で居る所以(ゆえ)は、天つ神の御子の天降り坐(ま)すと聞く故に、御前に仕え奉りて、之に参向(まいむか)え侍(さもら)うぞ』と」(『古事記』援*田毘古神)

援*は、手編の代わりに獣編。

もっとも、この『古事記』の説話についても、よく精思すれば、猿田彦の“役割”には、注目すべきものがある。“筑紫への降臨”において“案内役”をつとめるのであるから、当然ながら降臨地たる筑紫の地理に詳しくなければならぬ。少なくとも「天国」側の天照大神やニニギより、よりよく降臨地(筑紫)のことを知っていなければ、話にはならないであろう。「国つ神」と称する、ゆえんだ。すなわち“降臨地側の土地の神”の性格をもっているのである(この点、読者で、竜谷大学生の原田実さんからも、同趣旨の御意見をいただいた)。

さて、右のように猿田彦は「天孫降臨以前の筑紫及び(葦原中国あしはらのなかつくに)側の神」としての性格を濃厚に有している(今も、筑紫の各神社を廻る者は、しばしば社内の一部に「猿田彦大神」の名を刻んだ石柱を見出す。そしてその例のあまりに多きにやがて驚くであろう)。

ところが、今の問題はその性格だ。記・紀の猿田彦がひっきょう“嬉々として案内役をつとめる”のに対し、今の筑紫現地の神楽では“頑として拒否しつづけて天照大神側を困惑させる”拒絶者の役割の方が強調されている。一体、どちらが本来の原初的な形であろうか。

少なくとも記・紀成立の八世紀初頭以降の日本列島が、原則として“天皇家中心主義”の理念(共同幻想)によって“統一”されつづけていたことを思うと、本来“従順な案内役”だったものが、後代人の手によって“頑(かた)くなな拒否者”に変ぜしめられた、とは、容易に考えがたい。たとえ“演劇上の劇的効果のため”といったアイデアをもってきても、ことが“天照大神の命を頑として拒否する”というような、大義名分上、あまりにも“大それた”行動であるだけに、これがただ“劇的効果”という技術上の要請だけのために後代付加された、とは考えがたい。

(この点、興味深いのは、書紀〈第九段、第一、一書〉との対比である。そこでは天鈿女(あめのうずめ)のエロチックな姿が描かれている。

「其の胸乳を露(あらわ)にし、裳帯(もひも)を臍(ほぞ)の下に抑(おした)れて咲據*(わら)い、向い立つ」

咲據*(わら)いの據*は、手編の代わりに口編。JIS第3水準ユニコード5671

にもかかわらず、その目的は必ずしもさだかでなく、結局、猿田彦の「先導役」の強調に終っている。すなわちここで「猿田彦の降臨拒否」という肝心のテーマが欠けている、すなわち「カット」されているのである)

やはり、土地(側)の神たる猿田彦が、当初は“頑たる拒絶者”として伝えられていたのが、記・紀神話段階では“嬉々たる案内者”に変えられた。 ーーそのような順序で、見る方が、人間の理性のさししめす筋ではあるまいか。

“現代の芸能の起源はせいぜい「中世」どまり、多くは近世中葉の発祥”。これが、現代の芸能史でしばしば説かれる「常識」であるかに見える(この点、後述)けれども、実地にこれを検すると、安易にこれを全面的には肯定しがたいものを見出すのである。

以上の論点を補強するために、もう一つの例を加えよう。「山陰古代史の旅」(朝日カルチャー・トラベル)で講師として出雲の美保(みほ)神社へ行ったとき、入口の標示板の解説を見ているうち、一行中のある方が叫ばれた。「これは、入水自殺じゃないか」と。そこには、

「父神のお尋ねに対し、畏(かしこ)しこの国は天つ神の御子に奉り給へと奉答せられ、海中に青柴垣(あおふしがき)をお作りになり、天逆手(あめのむかえで)を拍(う)っておこもりになり、・・・・・」

と書いてあったからである。事実、この神社では毎年四月七日には、その事代主(ことしろぬし)の命が海中に隠れましましたことを悼む形の祭儀が行われているのである。

この神話の大綱をしるそう。先の「天孫降臨」に先立つ、天照大神が筑紫をふくむ「葦原中国」を支配する大神たる、大国主(おおくにぬし)の命に使者を遣わした。建御雷命(たけみかずちの)等と天鳥船(あまのとりふねの)命である。ところが、大国主命は「自分の二人の子供に相談させてほしい」といい、先ず長男の事代主命が美保の岬で釣をしているところへ使を飛ばした。

このとき事代主命は“かしこんで天照大神の意に従いたい”と答えた。ところが、弟の建御名方(たけみなかたの)命が“国譲り”を拒んだため、建御雷命は彼を信州の諏訪湖まで追い、追いつめて、ついにこれを承諾させた、というのである。これがわれわれの通常“聞かされて”きた話だ。たしかに『古事記』や『日本書紀』のほとんどには、そう書かれている。ところが、その中に例の一節がある。

(1)「即(すなわ)ち其の船を踏み傾けて、天の逆手(さかて)を青柴垣に打ち成して、隠りき」(『古事記』)

(2)因りて海中に、八重蒼柴籬(やえのあおふしかき)を造りて、船[木世](ふなのへ)を踏みて避さりぬ」(『日本書紀』神代紀、第九段本文)

船[木世](ふなのへ)の[木世]は、JIS第3水準ユニコード67BB

これは先ほどのべた現地の神社側の伝承と相呼応している。これで見ても、現地伝承が「中世」(古代末)や近世以降の「新作」ではないことが知られよう。

ところが、今、この点を現地の祭儀の立場(海中投身を悼む)を主線として理解してみよう。すると、この場合、“長男は入水自殺、次男は拒否して逃亡”ということになると、結局“子供は誰も「天孫降臨」すなわち「国譲り」に対して積極的には賛成しなかった”ということになってしまう。その上、父の大国主命は“政治から引退した”とされている。

「(大己貴 おおなむち神)今、我当に百(もも)足らずの八十隈(やそくま)に、将(まさ)に隠れ去らむとす。言い訖(おわ)りて遂(つい)に隠る」(『日本書紀』神代紀、第九段本文)

となると、親子誰一人、積極的には賛成していないことになる。これでは名前は「国譲り」でも、その実質は、ズバリいえば不法なる「脅し取り」に代らない。少なくとも“名は「国譲り」でも、実は「国盗り」”、そういっても必ずしも過言とはいえないであろう。

このような実体を暗示する現地伝承、これが“新しく”ないことは、この場合、『古事記』『日本書紀』の記事の中に存在することで証明されている。

してみると、この場合、本来、わたしたち一般人の知っている「事代主命恭順強調説話」、後来が海中投身を痛哭(つうこく)する「積極的承認皆無説話」 ーーそんな順序の変転の仕方はありえない、八世紀以降の天皇家中心主義の“体制”の中では。

やはり、ことは逆だ。本来が現地伝承(海中投身痛哭の祭儀)、後来が記・紀の「事代主命恭順強調説話」という時間の順序だ。すなわち「積極承認皆無説話」では、「天孫降臨」や「国譲り」のもつ大義名分、いいかえれば“本来の説得性”に欠ける。そこで“長男の事代主命だけはいさぎよく賛成し、「国譲り」を支持して隠退した”という印象の説話に改変して、「天孫降臨」の正当化を図ったのである。 ーー静思すれば、このように考えるほかはないであろう。

以上のような事例から見ると、筑紫や出雲の現地の神社伝承や神楽伝承では、意外にも「天孫降臨に対する拒否・痛哭譚」の片影もしくは残影が延々と亡びずうけつがれて、今日に至っている、その実情が判明する。これは一見、従来の芸能史の「常識」に反することであって、当該専門家諸氏には「意外だ」「そんなはずはない」などと思われるかもしれないであろう。けれども、ことの筋道、論理の進行を辿ってみると、やはり右のように考え、行き着くほか、道はないのである。

以上はまた、「天孫降臨」や「国譲り」説話の類をもって、“六〜八世紀の近畿天皇家の史官の創作(造作)”のごとく、手軽くあつかってきた津田史学とそれをうけついだ戦後史学の史観、その骨骼(こっかく)が意外にも脆弱(ぜいじやく)であったことをしめす。そしてそれは、真の根深い歴史の進行、現地の民衆の中の深く遠い伝承から見れば、たかだか近来の半世紀という一時の流行の史観にすぎなかったこと、遺憾ながらその史観の“根の浅さ”があらがいようもなく明らかになってきたのである。

今年(昭和五十七年)の四月、わたしは京都国立博物館館長室に林屋辰三郎さんをおたずねした。博物館所蔵の資料の閲覧をお願いするためであった。林屋さんは快く承諾して下さったのみか、その資料のコピーを事務の方に託して下さった。それを待つ間、わたしは気になっていたテーマについて質問した。林屋さんは『中世芸能史研究』(岩波書店)などの著作のある、斯界(しかい)の練達の学者である。

「神楽などの現代の芸能の淵源は、せいぜい遡っても、『中世』か、ほとんどは近世中葉、というのが常識だと聞いていますが、やはりそうですか」とわたし。

ところが、お答えは意外だった。

「ええ、文献からやる人は、すぐそういうので、困るんですよ。文献にあらわれた上限を、その芸能の起源時点のように見なしやすいんですね。たしかに文献の証拠のある、一番古いところは、ここだ、とはいえても、芸能そのものは文献からはじまるわけではありませんからね。もっと、ずっとさかのぼるはずのものですよ。もちろん神楽など、江戸の化政(かせい)の振興期などから、勤皇の学者などの刺激によってはじめたものも、当然ありますけどね」と。

やわらかな氏の口調の中には、さすが、永年の学的経験の厚みが脈打っていたようである。わたしのかつて聞かされていた、いわゆる「芸能史の常識」は、必ずしも真に学問的に裏打ちされた「常識」とは、いえなかったようであった。

最後に、中国における宮廷舞楽たる「四夷の舞楽」、その原形についての最近の発見について報告しておきたい。

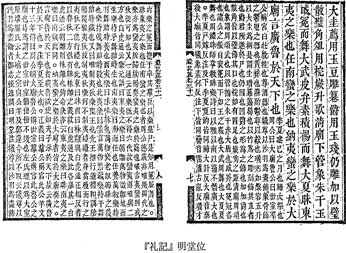

「魯公(ろこう)に命じて世世、周公(しゅうこう)を祀(まつ)るに天子の礼楽を以てせしむ。・・・(中略)・・・『昧まい』は東夷の楽なり、『任』は南蛮の楽なり。夷蛮の楽を大廟(たいびょう)に納め、広魯を天下に言うなり」(『礼記らいき』明堂位めいどうい、第十四)

その大意は次のようだ。

“周王朝の第二代、成王の摂政であった叔父の周公(第一代の武王の弟)が死んだあと、(成王は)周公の封建の地である魯の後継者である魯公に対して、周公に対する祀りを代々絶やさないように命じた。そしてそのさい「天子の礼」をもって祀るようにさせ、あわせて種々の儀礼と共に、東夷の舞楽たる「昧」と南蛮の舞楽たる「任」を廟前に奏せしめ、由緒ある魯の国の礼を天下にしめすこととした”

ここでは「四夷の舞楽」ではなく、「東夷と南蛮の二方の舞楽」が周公の霊前に捧げられるべく定められている。

この「二方の舞楽」の形の方が、基本史料として、より原形に属する。なぜなら「四夷の舞楽」の史料は、『周礼しゆらい』の本文に対する釈と注であり、当然本文より後代のものだ。これに対し、この「二方の舞楽」奉献の記事は礼記の本文に属するからである。

ではなぜ、ここには“西戎(せいじゅう)や北狐(ほくてき)の舞楽奉献”が記されず、「東と南」だけなのか。後代の諸注もこのテーマをめぐってさまざまの類推を試みている。たとえば、

「唯、夷蛮を言うは、則ち戎狄、従いて知る可きなり。(『礼記』疏そ、正義)

といった風に、これは四夷の舞楽の省略形だ。東と南を表にあげて、“西と北も、同じ”の意をしめしているもの、といった解釈である。けれども、これは不審だ。なぜなら「西と北」をあげるのも、たいした手間ではないからである。「四夷の舞楽を奉献せしむ。」と書いておけば、もっと簡単だ。やはり「東と南」をあげたのは、端的にその「二方の舞楽」を指す、そう考えるのが本筋である。では、なぜか。

これに対する解答のカギ、それは「倭人(わじん)の暢草(ちょうそう)貢献と越常(えっしょう)の白雉(はくち)貢献」にあると、わたしには思ちわれる。王充(おうじゅう)の『論衡ろんこう』の説くところだ。

「周の時、天下太平、越裳(えっしょう)白雉を献じ、倭人鬯草(ちょうそう)を貢す」(巻八、儒増篇じょうぞうへん)

「成王の時、越常、雉を献じ、倭人、暢を貢す」(巻十九、恢国篇かいこくへん)

この史料は、従来、ともすれば“根拠なき浮説”の類と見なされて、確たる史料として扱われていなかった。けれどもこの記事が、実は“史実の反映”と見なすべきこと、それをわたしはすでに論証した(『邪馬一国への道標』講談杜刊、角川文庫所収)。

その要点を簡約しよう。

(一)『論衡』の著者、王充は右の文を迷信排撃論、さらにその迷信に依拠して王朝の繁栄・永続を願った、周王朝に対する批判論という文脈の中で使用している。すなわちこれは、周王朝のあとをうけた「漢代の常識」となっていた、歴史知識であった。

(二)『漢書かんじょ』を記した班固(はんこ)は、王充より五歳下、共に後漢の光武帝が洛陽(らくよう)に創立した「太学たいがく」の学生であった。従って『漢書』の読者と『論衡』の読者とは、同一の読者たち(洛陽を中心とする、中国のインテリ)であった。

(三)従って『漢書』に「楽浪海中に倭人有り」としるされた倭人と、『論衡』に「倭人、鬯草を献ず」と書かれた倭人とは、“同一の倭人”でなければならぬ。

(四)また王充と班固が「太学」にあったとき、注目すべき事件があった。それは“光武帝が倭人に金印を授与した”儀典である。従って王充と班固と“洛陽を中心とするインテリ”という、彼等に共通した、「倭人」なるものに関するイメージ、それは「最近、光武帝から金印を授与された倭人」 ーーこれであった。この金印はむろん、“志賀島出土の金印”だ。従ってこの「倭人」とは、とりもなおさず「筑紫の倭人」に他ならない。

(五)なお“周王朝の第二代、成王のときの倭人貢献”とは、箕子(きし)を媒介にしたもの、と考えられる(このさいは「朝見」ではないから、おそらく平壌〈へいじょう 箕子朝鮮の故地〉における貢献)。すなわち彼は、周王朝の減亡後、平壌付近に行って「箕子朝鮮」をひらいたあと、周辺の「夷蛮」に礼(中国の天子への忠節)を教えたのち、その「成功」を報告すべく、周の都(長安付近)へ向った。そのときの天子が、第二代の成王、すなわち周公摂政(佐治天下)の当時だったのである(『史記』『漢書』)。

(六)この箕子の説話に対し、大正期以来、白鳥庫吉氏等によって「架空説」が学界に流布されてきた(戦後も、日本及び朝鮮半島内の学界の中で行われているようである)。しかし、史料批判の立場からいえば、これ(架空説)は成立しがたい。

(七)さらに戦前から戦後にかけての殷墟(いんきょ)発掘、また最近の博多(板付いたつけ)及びその周辺(菜畑なばたけ)における縄文水田の発掘は、この説話を“非史実”として軽易に一擲(いってき)せしめがたい状況を作り出している。

以上のような分析に立つと、問題の『礼記』の記事、“周公の霊を祀るに、東夷の舞楽と南蛮の舞楽をもってせよ”とは、「倭人(東夷)と越常(南蛮)の貢献」という史実を背景にしたものではないか、という理解が浮かび上る。すなわち“そのように遠夷朝貢をなさしめるに至った「周公の治」を、その鬼籍に帰した後も、たたえつづける”ためのものだった、そのように解するとき、もっとも自然な理解がえられるのではなかろうか。

一方、『書経』にも、同じく、周公と「倭人」との交渉の痕跡が記されている。

(A)「島夷皮服(注,海曲、之を島と謂(い)う。其の海曲、山有り。夷、其の上に居るを謂う)」(冒頭部)

(B)「海隅、日を出だす。率俾(そつび)せざるはなし」(周公の条)

(A)で「島夷」と呼ばれているものは、倭人を指すものではないか。思うにこの問いは不可避の間いであろう。なぜなら“東夷中、島に住む者”の意だからである。事実、『三国志』倭人伝の冒頭に陳寿(ちんじゅ)が、

「(倭人)山島に依りて国邑(こくゆう)を為す」

と記したとき、当然『書経』中のこの(A)の記事を背景にしたものと考えられる。

さらに(B)は周公の言であるが、「率俾」とは“天子に臣服する”の意であるから、この文は“海の彼方、日の出るところまで、中国の天子に臣服する(「貢献」をさす)ようになった”という意味となろう。

陳寿も、『三国志』東夷伝序文において、

「長老説くに、異面の人有り、日の出ずる所に近し」

とのべて、「倭人」をもって「日出」に近き地にあり、となした。当然、『書経』の、この(B)の記事を背景にしたものと考えられる。

すなわち、この『書経』の(B)もまた“周公のときの倭人貢献”をしめす一文だったのである。

以上のような『書経』の分析からもまた、『礼記』本文の“周公の霊前における「二方の舞楽」奉献”が、“「倭人と越常の貢献」をたたえる儀礼”としての、まさに奉納舞楽であったことが知られるであろう。そしてこの「倭人」とは、先の論証のしめすように、「志賀島の倭人」すなわち「筑紫の倭人」であった。端的にいえば「筑紫人」であった。すなわち彼らの舞楽とは、他ならぬ「筑紫の舞楽」だったのである。そして彼らの舞楽は、「昧」と呼ばれていた、という。とすれば ーーこの「昧」の音が果して現代わたしたちの発音する「マイ」そのものであったかどうかに関しては、今は不明にしよう。ーー ともあれ、その実体においてそれは、文字通り太古の姿における「筑紫舞」そのものを指示していたこと、その可能性をわたしたちは、論理のさししめすところとして、今や回避しえないのではあるまいか。

そして“筑紫くぐつの舞”の中枢たる「翁の舞」の基本形としての「三人立」、そこでは“東方の辺境たる越の国(加賀)と南方の辺境たる肥後”すなわち“東と南の二方の舞”が、筑紫なる「都」で奉納される、そういう形をなしていたのである。これは『礼記』本文に記された、周公霊前で奉納されていたという「東と南の二方の夷蛮の舞楽」と、まさに符節を合した形式をとっていたのである。

これは歴史の神の戯れによる、偶然の仕業であろうか、それともーー 。わたしはことの奇異にただ慄然(りつぜん)とせざるをえない。

ともあれ、わたしのながらく“宿題”としてきたテーマ“中国の朝廷における、周辺の夷蛮からの奉納舞楽”という習わしは、近畿天皇家の「雅楽」などより以前に、“筑紫なる九州王朝に先ず伝来し、宮廷舞楽もしくは奉納舞楽として、その様式が模倣されたのではないか”このイメージは、必ずしも虚妄とはなしがたかったようである。

それは何よりも、基本的な史料批判から導かれた“近畿天皇家に先在した九州王朝”という命題、その事実に対する“生ける証(あかし)”の一端をなすものなのであった。

A「不思議な話ですねえ。こんな話を聞かされると、僕なんか、妄想が湧(わ)いてとめどがない感じですねえ」

古田「結構だよ。この問題は、この本が終りじゃない。始まりだ。事実、まだ書き切れなかったこともあるし、ね」

A「どんなことですか」

古田「たとえば、西山村さんが菊邑検校から聞かされた話の中に、“筑紫の漁師が各地から帰ってきて、その報告譚を一つづつ、舞にしたもの”があるそうだ」

A「へえ、ニュースか、瓦版(かわらばん)というところですね」

古田「そういうわけだ。

その中に、たとえば“可愛がっていた犬が死んだ。そこへきたる帝(みかど「北の帝」か)がお出でになって、御相談申しあげたらば、・・・・・呪文(じゅもん)を教えて下さって、死んだ犬が生き返った。あら、うれしや”といった趣旨のものもあるそうだ」

A「『北の帝』だと、基山(きやま)に『北の御門(みかど)=北帝門』というのがありましたね。『邪馬一国への道標』で見たんですけど」

古田「そうだね。『筑紫の漁師』の話だから、やはり『筑紫の帝』だろうね。それにここに現われているのは、『呪術(じゅうじゅつ)者天子』だ。とても、『古事記』や『日本書紀』の『天皇』とは、似ても似つかない」

A「むしろ、巫女(みこ)の女王、卑弥呼につながる感じですね」

古田「それから、筑紫から島流しにされた人の詞もあるようだ。『衛士(えじ)の焚たく火か、筑紫の舟か」という一節だけど、はじめ西山村さんは『大和か難波からの赦免の舟でっしゃろか』とおっしゃったけれど、わたしはお答えした。

『いや、それなら“難波の舟か”となるはずです。“筑紫の舟”という以上、“筑紫からの舟”つまり筑紫が“赦免の原点”になっていますね。』とお答えすると、うなずいておられたね」

A「『衛士』は番兵ですか」

古田「そうだろうね。それからもう一つ。『七人立』の中の『夷の翁』、あれね」

A(「ああ、関東か、東北・北海道か、という分ですね」

古田「そう。この『七人立』は、ある段階で“中・近世風の呼び方”で呼び変えられている。たとえば、『越の翁→加賀の翁』といった風に。例の『ルソン足』も、その口かもしれない。『難波津より上りし翁』など、明白に婉曲表現に書き直された跡、歴然たるものがある。

とすると、『夷の翁』も、“中・近世表現”ということになる。ところが、たとえば『徒然草』などで『夷(東夷あずまえびす)』といえば、関東だ、とすると、ここも関東を指す可能性は高い。しかしまだ保留、というところだね」

A「なぜ、関東や尾張(おわり)が出てくるんですか」

古田「分らない。ただ、ヒントはある。たとえば『常陸国風土記』に、綺日女(かむはたひめの)命が天孫降臨につき従って筑紫に降り、その後、三野(みの 美濃)より久慈(くじ)に遷(うつ)った、とある。「筑紫→関東」のルートが示唆されている。これが一つ。

もう一つは『尾張の翁』、『古事記』『日本書紀』にしきりと『尾張』が出てくる」

A「ああ、草薙(くさなぎ)剣ですね。尾張の吾湯市(あゆち)村にある、というんでしたね(『日本書紀』第八段、第二、一書)。今、熱田(あつた)神宮にあるそうですけど」

古田「よく知ってるね。それに天火明(あめのほあかりの)命の児、天香山(あめのかぐやま)が、尾張連(むらじ)の遠祖だと書いてあるね(『日本書紀』第九段、第六、一書)。

もっとも、これらのことが『七人立』の『夷の翁』や『尾張の翁』の配置と関係があるか、どうか、全く不明だ。これらはすべて、貴方たち、若い探究者の前におかれているんだよ」

A「ぞくぞくしますねえ」

古田「また、筑紫舞の一つに、いわゆる『東獅子あずまじし』と呼ばれるものがある。菊邑検校は、最後に神戸から九州へと去ってゆくとき、西山村さんに“この舞を演ずるときは、必ず『筑紫くぐつ、本手振り』と言って下さい”と念を押されたそうだ。

“筑紫くぐつが、なぜ『東獅子』を”という問いが、またここからはじまるわけだ。

しかも、例の昭和十一年秋の、洞窟の中の『十三人立』の直後、洞窟の前で、七十歳くらいの老人が、菊邑検校の演奏(筑紫琴か)にあわせて、この『東獅子』(三人組み)を舞った、というんだ。あたかも、少年のような軽やかさで。その老人は三歳のときから、その舞を舞いつづけてきたそうだ(この老人は、洞窟内では『夷の翁』を演じていた)。

舞い終ってから、その老人は『こんな檜(ひのき)舞台で舞わせていただいて、こんなうれしいことはありません。わたしには、やはり神さまがついておられますわ』といっていたそうだ。

筑紫のくぐつの人々(別の「鼻かけ」らしき人 ーー通称「直なおさん」かーー をふくむ)や西山村さんたち一行のほかに、一般の観客のいない、その場所、しかも洞窟の前の大地の上だのに、ね」

A「いよいよ不思議な話ですねえ」

古田「それに、若い西山村さんの印象では、そこに集まった筑紫くぐつの人々は、いずれも品格と誇りある、そして礼儀の折り目正しい方々だったという。この点、お父さん(山本十三氏)も、帰り途、しきりに感心しておられたそうだけどね」

A「・・・・・」

古田「それにしても、今度ほどつくづく感じさせられたことはないよ」

A(「何ですか、それは」古田「『歴史の表通りだけが歴史ではありません』 ーー今回の探究の間、わたしの頭の中には、この一語がいつもひびいていた。

これは誰の言葉だろうか。もしかすると、ある夜明け、あの菊邑検校が幽冥(ゆうめい)のまぼろしの中から、わたしの脳裏にささやきかけてくれた言葉だったのかもしれぬ。

万人が表通りを、当代の権威のもとに生きていた、その千有余年の歴史の中を奇跡のようにもち伝えてきた、名もなき人々の芸能、これをわたしたちは今後も大切にしてゆかなければならない。

何しろ、目しいた者が歴史を越える永遠を見通しており、口なき者が雄弁に真実を語っていた。そして死に面した難病の人が内面の光にかがやいていたのだ。

このような人こそ、その一途(いちず)さで、真に国の宝、人間の証(あかし)、と呼ばるべき人々ではないだろうか」

(以下いずれも西山村光寿斉さんの筆記による。文字遣いは原文のままであるが句読点と注は古田が付した)

(一)西山村光寿斉、祖母はる、日記(「耳学問」)より

菊邑検校より聞き書きの事、つくしくぐつについて。

「つくしぶりを初めて発見した折の事、或る日、亡師の追善にある寺で琴を弾いていると、庭先でサッサッと音がするので、気を取られつゝ弾いてをりますと、実に巧みに入り込んでくる。それが実に面白いので、供の者(注ーーケイさんの事)に庭先にいる人をここえ呼んでくれと申し、その男に、こなたは琴か三味をひかれる方かと聞くと、その男いわく、いえ、音曲はようしませぬが、振りならどんな音にでも合わせて舞う、と答えたので、それならと、尚一曲むつかしい曲を弾くと、やわりママ巧(た)くみに入りこんでくるので非常に興味を覚え、その日うちに連れ帰り、色々と聞く。そして筑紫くぐつが未(ま)だおった事を知るに及んで、くぐつ舞の研究に残りの人生をつかう事を決心しました。

その男いわく『私共には何百年も前から仲間が大ぜいいて、年に一回、高位・高官の人の前で舞えば、一年間ゆっくり食べる事が出来ましたが、今日ではそうゆう事もなくなり、それぞれ食べる為、いろんな仕事をしてをりますが、私共の仲間だけの財産であるこの振りだけは、安売りしとうはございません。又、高貴な方の前で舞わせてもらえる日迄、大事に持ってをります。私はこのような鼻カケになりまして、仲間にめいわくかけるのがいやで、あちこちのお寺の庭そうじ等させていただき、ごはんを頂戴してをります。たゞ残念な事は、昔からの云い伝えで仲間の誰かに次の代の為伝えて死なねば、地獄に落ちると、言われてをるのに、伝える者が無い、之もごえんと思召して、どうか受取っては下さらぬか』との話に、こちらも喜び、ぜひそうしようと約束して、毎日時間さえあれば、顔つき合せ、ケイに振りを立ちげいこさせ、曲をはめていくのに没頭し、その間、くぐつの生きざま、身分は低い乍ら芸に対する自信には、しばしば頭が下がりました。時にルソン足とか波足とかと申し、板に足がつくかつかぬの間(ま)に異国風を感じ、これがくぐつ振りかと問うに、いえ、つくし振りと申します、と答えましたので、更に大きく、くぐつのみのものではなく、つくしに伝わるものと言う感を受けました。そして、高貴な人の前で舞う、と言うだけあって、立居ふる舞も品よく、出来上った舞振りも、私には見えませぬが、間の取り方、スリ足の様子等からして、きっと品の良いもので、人の心を浮き立たせる派出さママを持っているものと、確信してをります。ですから、こちらのじよう様にお伝えして、身軽になり度いと思い、お願いしたいと存じました」

検校よりの筑紫振り伝来の事は右の通り也。ゆっくり筑紫を訪れたく思うも、年としにて思うにまかせず、残念なり。大正も明治もスッ飛んで古代に遊ぶ感あり。

(二)思い出した事、一言(光寿斉)

何故、体にたゝき込んで、文章に残させなかったかと言う疑問に対して、これは一曲一曲一振り一振りが生活の資金であるから、他人に取られる、盗まれるのをさけるために、文字には残さず、次次の世代の人に伝えて行った、との事。ですから、私にも、書き残さずに体と耳と頭で覚えろ、との事でした。その為、初めの内は一曲マスターするのに一年〜二年かゝりました。

(三)「笹の露」伝承に当っての検校の言葉

一、これは百物語である。

二、石又は木に○、□、=、△等でほりこんで、一つの物語を現したものを一つの振りとして入れてある。であるから、右、左を間違えても物語りの筋が変って仕舞うから、おろそかにするな、誰が作ったか、又初めの方で伝えた人は判らぬが、くぐつの頭領が伝え持ち、それを恐らく後世に笹の露の曲にうまくはめこんだものと思われる。必ず二人立で舞う事、舞は鏡舞で、左右対照の極限迄やる事。

(四)検校と別れる時の言葉

色々むつかしい事、無理難題を押しつけましたが、私が生涯をかけてやった仕事と思っています。

くぐつの事、筑紫振りの伝承の道すがら(こう云いましたが、その意味は判りません)、又、色色申し上げた曲の解釈の事等、そっくりそのまま持っていて下さらば、いつの日か、何十年、いや何百年先にでも、きっとそのいろいろのなぞを解いて下さる方が現れるでしょう。それ迄、伝え伝えて、大事にして下さい。

この秋(一九八二)、再度お会いした森弘子さん(太宰府天満宮、文化研究所嘱託)から問われた。

「昭和十一年に、洞窟の十三人立の舞のために、菊邑検校たちが太宰府に泊られたというのは、西鉄太宰府駅のそばですか、それとも国鉄二日市駅ですか。それは、乗ったのが電車(西鉄)か、蒸気汽関車(国鉄)かできまります」と。現地の方らしい、的を射た御質問だった。

帰って西山村光寿斉さんにお聞きしたところ、「蒸気汽関車でした。」と明快なお答え。二日市駅だ。その上、「駅から五〜六分くらいの宿屋までの間に野天風呂のようなものがありました。宿屋では、風呂に入るのに外の坂道を通って、やや広い、ふちのない風呂へ行きました。」温泉である。有名な二日市温泉にふさわしい。「宿屋で、わたしより二つ三つ上の、今でいえば中学生くらいの娘さんが、かいがいしく働いておられました。お父さんに『この家の娘さんやろか。』と聞くと、『そうやろ』というてはりました。」現在でも御元気なら、今は六十二〜三歳になっておられることであろう。また翌朝、駅へ向うとき、検校は“ちょっと”というと、道筋から五〜六歩入ったところで、お湯に手拭をひたし、頭にあてておられたという。土地鑑があったのである。

もう一つ、重要な手がかり。いつも「太宰府よりの御使老」といって神戸の家(山十(やまじゅう)さん ーー当時の西山村さん宅)に来られた伝令の方が、ある年元旦に来た。玄関に名刺受けと記帳簿・すずりが置かれていた。その人は達筆ですらすらと署名した。 ーー 「筑紫斉太郎」。筑紫は右肩に。地名の風だった。「斉(とき)太郎と読むんです。よく斉(さい)太郎といわれますけれど」その人はそう言った。「先祖は斉征(ときまさ)といいましたが、あるとき、忌憚(きひ)にふれることがあり、改名せねば、土にもぐるか野にかくれるかせねばならぬこととなり、土にもぐりました。そのあと、双児(ふたご)が生れ、「斉(とき)太郎(男)・征(まさ 女)と名乗り、その後は斉(とき)太郎と申すようになりました。わたしの父も祖父も斉(とき)太郎でした。」西山村さんのお母さんにそのように語られたようである。(筑紫ちくし郡の旧筑紫村(今の筑紫野市)に大字(おおあざ)筑紫、字(あざ)筑紫がある。先の二日市駅から遠くない。)

森さんはその字筑紫のお生れであるが、母方(かた)の叔父さん(安西関やすにしまもるさん)から次のような話を聞いておられる。「少年時代(昭和七〜八年頃)、そばの宝満川のほとりに小屋を作って住んでいた夫婦者がいた。よく遊びに行き、可愛がってもらった。そこではさんか文字のような不思議な文字が使われていた・・・・・。」と。それが、あの筑紫のくぐつの消息を伝える人々であったのか否か、今は杳(よう)として確かめがたい。(森さんは太宰府市文化財管理指導や古都大宰府を守る会などにも活躍しておられる。)

最後に重大なことを書いておこう。

今年(一九八二)の十一月上旬、西山村光寿斉さんから電話がかかってきた。「大変なことに気がつきました」「何ですか」「今、翁の三人立を娘たちに教えていたところ、どうも勝手がちがうのです。これは、五人立や七人立とちがって、都の翁が中心なんです」「・・・・・」「前に、翁は全部肥後の翁が中心だといいましたけど。えらいこというてしもて」「結構ですよ。事実だけが大切なのですから」「検校はんから三人立を習うとき、近所から習いに来てた子が、都の翁になって中心にいるので、わたし、すねたことがあるんです。今、手順を追うているうちに、バッキリそれを思い出しました。・・・・・」

わたしはかえってスッキリした。前から「三人立は五人立や七人立とは、全く舞い方がちがいます」と西山村さんから何度もお聞きしていたからである。都(筑紫)を中心とする「三人立」が、古式の「翁」として、ながらく九州王朝内部に成立しており、やがて六世紀以降の、肥後中心時代(装飾古墳の時期)になって、新式の五人立や七人立が成立した。 ーーそういう成立年代の図式か脳裏に浮び上ってきた。

しかし何事も、いまだ断定すべきではあるまい。なぜなら従来の近畿天皇家中心の一元主義の芸能史観から決別し、新しき多元的芸能史観への探究の途上へと、わたしたちは今旅立ったばかりなのであるから。

一九八二年十二月六日記

ホームページ へ